В Кемеровском театре для детей и молодежи в начале зимы случилась своя «Радуга». Свой счет: семь спектаклей сыграли в четыре дня, обсудили за двумя «круглыми столами».

«Мамаша Кураж и ее дети» — спектакль яростный. Детище режиссера А. Гребенкина едва ли не беззаконный кукушонок на сцене Кемеровского Молодежного. Он фраппирует и царапает, задевает публику по-настоящему. Пожелав ей «приятного отдыха» в начале, театр как будто и в самом деле идет на привычный способ общения с молодежной аудиторией. Но это некая витиеватая ловушка. Моменты игры с залом очень хороши, особенно у О. Червовой — мамаши Кураж, обаяние героини несомненно. Да, в спектакле есть Кураж и есть кураж. Но именно актриса умело провоцирует выход из заразительного, карнавального по духу драйва в драматическую суть. Нерассуждающая жадность к жизни у брехтовской героини оборачивается гибелью детей и катастрофой.

Четкая эпизодная структура брехтовской «хроники тридцатилетней войны», отбиваемая зонгами, в спектакле смазана. Собственно вокальная оснащенность труппы оставляет желать лучшего. И все же театр ведет свою игру, заставляя зрителя очнуться. В финале немая Катрин (В. Киселева), напоминающая статую в средневековом соборе, бьет в барабан, будит спящий город: скульптурно очерченный образ врезается в сознание. Драматическое содержание истории достигает здесь большой концентрации. Спектакль, по-свойски располагающий к себе аудиторию, умело и вполне по-брехтовски встряхивает зрителя, выбивая его из инерции самоуспокоенности.

Следующие спектакли показали, что фламандский «жанр», столь сочно представший в колоритных мизансценах с маркитанткой Кураж, с капелланом (Г. Забавин) и с поваром (С. Сергеев), вообще говоря, не в традициях этой труппы.

Арбузовские «Шестеро любимых» — старожилы афиши, это визитная карточка театра, руководимого И. Латынниковой. Давно идущий спектакль не теряет легкого дыхания, столь важного в Арбузове. Он стилен и эскизно-непосредствен в одно и то же время и свидетельствует о большом мастерстве режиссера. Старая пьеса как будто бы отсылает к давно забытой «борьбе хорошего с лучшим». Но автор и вслед за ним театр упоенно стилизуют эту самую «бесконфликтность», иронизируют над ней — и возникает мотив хрупкости, человеческой тонкости в этой драматургической как бы «игре в бирюльки».

После прелестной пластической прелюдии «от театра» следует подчеркнутый переход к игре «в образе», с добротными, даже щегольски добротными возрастными ролями. При всей акварельности здесь прорисованы, четко артикулированы, как в дель арте, персонажи арбузовской пасторали из жизни МТС (кто не помнит: машинно-тракторная станция). Тут есть и свой Арлекин — персонаж В. Лозинга, по прозвищу Белка. В арбузовском «театральном сюжете для шести актеров» есть и классическая перипетия, и узнавание. Фирменная авторская «сумасшедшинка» проявлена сценически в особом языке этих арбузовских существ: они пританцовывают под частушечный мотив. И основной элемент декорации — жердочки, как для птичек певчих. Но это и магический язык театра…

«Шестеро любимых», пожалуй, классика Кемеровского Молодежного — настолько убедительно и обаятельно театр говорит здесь о самом себе.

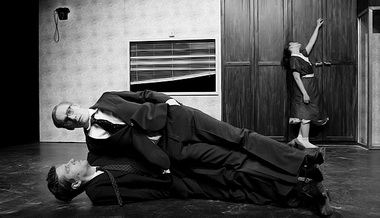

«Живи и помни», мощная повесть В. Распутина, с сильным мистическим мотивом, не имеет однозначных выходов из коллизии, по-таежному сумрачной. Настена вытягивает мужика с фронта, это инстинкт продолжения рода, и это выше их воли, сильнее любых общественных установлений. Героиня подчеркнуто жертвенна, начиная с первого же пластического образа, где она почти распята, святая среди односельчан (Е. Мартыненко). Спектакль выстроен вокруг героини с ее бедой, и кое-что существенно драматическое осталось за его пределами. Действие здесь живет по своим законам, едва ли не музыкальным. И все же односторонность трактовки сказывается. На мой взгляд, с этим связан излишний нажим, с каким подана фигура Уполномоченного (А. Полещиков). Воплощенному добру противопоставлено персонифицированное зло. За этим персонажем стоит, конечно, страшная сила подавления личности. Но суть трагедии ведь и более глубинная: тут сталкиваются война и жизнь, личность и род. Отлично ведет Е. Белый в роли Андрея тему дичания отверженного и попытки противостоять этому. Спектакль гармоничен, светел, впечатляет высокой культурой режиссуры, хотя, повторяю, не остается следа тяжести неразрешимой, чем сильна повесть Распутина.

Далее качели фестивальной афиши качнулись в сторону классической комедии. «Скупой» в постановке В. Прокопова идет с настоящим комедийным брио, это яркий спектакль с замечательными костюмами (художник С. Нестерова). И по костюму (смешной кафтан цвета зеленой юности), и по мизансценическому рисунку Гарпагон — почти Мальволио из «12-й ночи», т. е. он здесь драматический комик, жертва самообольщения. Но актер С. Сергеев, начав роль с резкого старта и ведя ее все время аллегро, поневоле загоняет себя в некий ритмический и интонационный монотон, хотя и форсированный. Некий драматический объем роли обнаруживается в отдельные моменты, и более всего в финале: у всех своя жизнь, а у Гарпагона — вот такая: мифологизированная Шкатулочка с прописной буквы. В этом что-то есть, речь о большом заблуждении глубокой страсти.

Показательно, что эпизод с провокацией Клеанта не становится драматургической вехой в спектакле, крайней точкой в отношениях отца и детей: все потому, что комедийный градус высок изначально, действие теряет перспективу.

В этом «Скупом» очень ценна внутренняя пластичность актерского существования (поддержанная и творческим вкладом балетмейстера Ю. Брагина). Это предъявлено более всего в работе Д. Казанцева, который играет Жака. Возникает и тень чаплиниады в образе аса-повара, аса-конюха, лишенного возможности блеснуть своим мастерством (понятное дело, из-за скупости хозяина). Классический неудачник превращается в аса неудачи, вызывает своего рода восторг. Это сложный букет — и роль и спектакль выигрывают.

Обе пары молодых героев решены на контрасте и не без юмора. Условия классической комедийности пришлись впору О. Червовой и В. Лозингу, играющим Фрозину и ростовщика Симона. Техника монолога и диалога в комедии требует от актера своего рода атлетизма. Маленький эпизод с ростовщиком Симоном впечатлил: щегольски сыгранная пружинка в сюжете. А у Фрозины классицистская дисциплина, организованность, неслучайный ритм в речевом действии сочетаются с фирменным червовским внутренним жаром, сценической энергией этого персонажа. Нельзя не отметить и Клод — служанку (А. Бычкова), по контрасту со всей компанией (так это сделано режиссером) заторможенную, но с чертиком внутри. Она, по существу, держит баланс всей летящей вихрем комедийной постройки. И, наконец, Г. Забавин (Ансельм) — купается в роли «бога из машины», разрешающего все и вся, благо актерской фактурой, органичной музыкальностью и, главное, юмором Бог не обидел. Иронией здесь снимается любой возможный пафос. И очень хорошим контрапунктом, в сопровождении темы григовской Сольвейг, идет в финале любовное, уже без всякого форсажа, признание Гарпагона — С. Сергеева своей Шкатулочке.

Афиша малой кемеровской «Радуги» отразила полноту репертуарных интересов театра. Ранняя пьеса братьев Пресняковых «Включите свет!» имеет подзаголовок «игры с реальностью». У И. Латынниковой есть вкус к новой драматургии (я видела «Ю» О. Мухиной в ее постановке, спектакль запомнился найденным поэтическим ключом, эскизностью, но и остротой рисунка). Тягостное «выяснялово» отношений матери с сыном у нее никак не однослойно. Приметы времени, тяжба поколений — условия театральной игры. Так и у авторов! Сочетание «реального времени» семейной истории и игривого рисунка, обнажающего клишированность, модульность конфликтующих сторон, замечательно найдено. Актеры играют перед зрителями, сидящими тут же на сцене, — и должны быть убедительны в непростых предлагаемых обстоятельствах спектакля. Фантомы клишированного, затемненного сознания уступают место надежде на реальный контакт с жизнью: в финале дают свет, звенит дверной звонок…

Среди всех спектаклей кемеровской афиши «Шоколад» по мотивам романа Дж. Хэррис — совсем особенный. Он идет перед двумя десятками людей, сидящих за столиками в зрительском буфете. За стойкой — героиня, открывшая во французской глухомани кондитерскую по своему вкусу (О. Червова). Сценический этюд об одиночестве и усилиях по его преодолению. Когда зрители получают из рук актрисы стакан глинтвейна, потом — чашку горячего шоколада, это очень далеко от гламурного клубного канона. Вы реально заряжаетесь добром, получаете эстафету человеческого участия — так это сыграно актрисой. Драматургия спектакля во второй половине, в общем, провалена, заплата из иного и чуждого материала служит не лучшую службу, — но в целом эксперимент с интерактивным пространством оказался вполне осмысленным.

Калейдоскоп из семи спектаклей (надо упомянуть еще незатейливый, но обаятельный утренник «Поющий поросенок») представляет театр с богатыми актерскими возможностями, с яркой режиссурой. Лицо труппы очевидно молодо, директор театра Г. Забавин — самый настоящий капо комико этой братии. А главное, палитра театра разнообразна и драматически содержательна, здесь ощутим здоровый творческий тонус.

комментарии