-

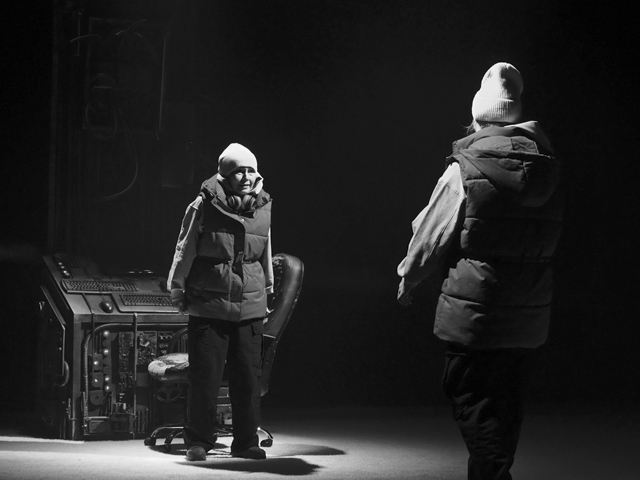

«Пушкинский дом». А. Битов.

Театр «Мастерская».

Художественный руководитель постановки Григорий Козлов, режиссеры Сергей Паньков, Дмитрий Хохлов, Сергей Агафонов, Елена Левина и Серафима Крамер, художник Мария Гросс.Все умерло.

От замысла-2019 до итогового воплощения «Пушкинского дома» в «Мастерской» прошло 7 лет. В очередной раз доказано печально-очевидное: театр — дело скоропортящееся, а время — не морозильная камера и не погреб, замыслов не сохраняет. Театр живет только сегодня, играя про «сейчас» и здесь для тех, кто сейчас и здесь готов отразить сцену, став для нее зеркалом.

-

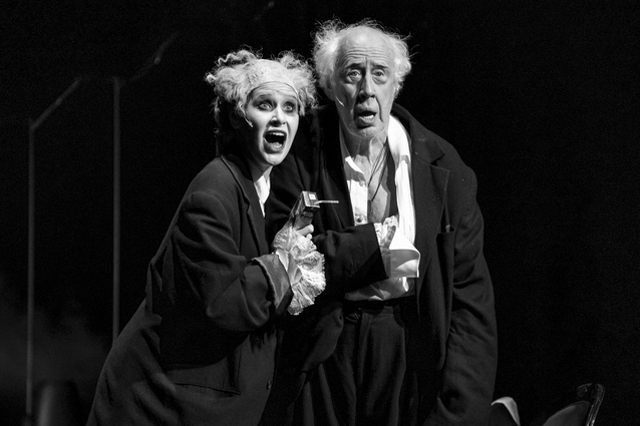

«Тупейный художник». Н. Лесков.

Пространство «Внутри» (Москва).

Автор спектакля Кама Гинкас.В рассказе Николая Лескова крепостная актриса Люба «представляла на сцене и танцевала танцы», а Аркадий, тоже крепостной, был «тупейный художник», он гримировал, стриг и причесывал артистов театра, которым владел его хозяин, граф Каменский. В спектакле Камы Гинкаса «танцы танцует» не Ольга Остроумова, играющая Любу, но Дмитрий Агафонов — Аркадий. Молодой, пружинистый и легкий, он будто бы протанцовывает за них двоих — за свой Божий дар и за одаренность своей несравненной Любови Онисимовны.

-

«Эдит Пиаф. Десять песен о любви». В. Сердечная.

РУСДРАМ (Сухум).

Режиссер Александр Огарев, художник Ирина Бринкус.Современный театр все чаще говорит не о событиях, а о состоянии человека, доведенного до предела. Боль, усталость, износ тела и души перестают быть побочным эффектом профессии и становятся ее содержанием. Именно из этого предельного состояния спектакли сегодня извлекают энергию.

«Эдит Пиаф» Александра Огарева в РУСДРАМе — не биография и не попытка восстановить легенду. Это разговор о цене таланта. О том, как дар со временем перестает быть свободой и превращается в обязательство, а сцена — в пространство, где за право звучать платят собой.

-

Выставка «Все Бенуа — Всё Бенуа».

Центральный выставочный зал «Манеж» (Санкт-Петербург).

Куратор и автор концепции Павел Каплевич, куратор и руководитель проекта Елизавета Павлычева, архитектура — Сергей Падалко, Игорь Мусанов, Маргарита Никитина, архитектурная мастерская «Витрувий и cыновья».Казалось бы, по какому принципу на одной выставке могут быть объединены: «Остров мертвых» Арнольда Бёклина — не столь давнее приобретение Эрмитажа — и рыцари, восседающие на конях; советский фильм «Три толстяка» и британский «Смерть на Ниле», где Эркюля Пуаро сыграл Питер Устинов; деревянный Никола Чудотворец и деревянная же ступа Бабы-Яги; расшитый колпак Станиславского — мольеровского Аргана и эскизы к фильму Абеля Ганса «Наполеон»; венец от старинной иконы и умопомрачительные набалдашники (в виде, допустим, крокодила, заглатывающего трость); видео с применением искусственного интеллекта, сумевшего «обручить» портреты Анны Павловой и Вацлава Нижинского с записью танца сегодняшних звезд петербургского балета, и кафтан петровской эпохи (такого модного коричневого оттенка и такой приятной для глаза фактуры, что, кажется, распахни его — и увидишь дорогущую подкладку из розового атласа, что отвечает хорошему тону haute couture, когда изнанка вещи нисколько не уступает ее наружности, а может, и превосходит ее)...

-

«Дон Кихот». По пьесе М. Булгакова и роману М. де Сервантеса.

МХТ им. А. П. Чехова.

Постановка, сценография, инсценировка Николая Рощина.Почему в последнее время наши режиссеры так часто обращаются к «Дон Кихоту», вот в чем вопрос. К слову, и «Гамлета» ставят без конца, притом режиссеры самых разных поколений, а отчего такой всплеск интереса — тоже хороший вопрос. «Смиряться под ударами судьбы,\ Иль надо оказать сопротивленье?» Может быть, из-за этой краеугольной дилеммы, которая не только к датскому принцу, но и к Рыцарю печального образа, и к сегодняшним обстоятельствам жизни имеет самое прямое касательство?

-

«Сад». С. Саксеев по мотивам пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад».

Камерный театр Малыщицкого.

Режиссер Петр Шерешевский, художник Анвар Гумаров.Сад в спектакле Петра Шерешевского — уже не вишневый. Утверждаясь в статусе мастера филигранного осовременивания классических сюжетов, режиссер вновь сочиняет на основе чеховского оригинала совершенно другую историю. Герои спектакля носят те же имена, но уже не носят не только турнюры, но и жизненные обстоятельства явно устаревшего толка.

Семен Саксеев переписывает сюжет, выводя психологические портреты на крупный план, делая всех этих людей абсолютно узнаваемыми лицами сегодняшнего дня, но не меняя при этом сути дела: герои все равно оказываются связаны друг с другом по-чеховски болезненно и неизбежно. Азбучные истины грамотного современного режиссера (казалось бы), однако реалистичность и узнаваемость как принцип — ключевой момент. Во многом в «Саде» Шерешевский делает, конечно, то же, что и в знаменитых «Трех», и способ миграции (уже не) сестер Прозоровых в период с ковидной весны по 31 декабря 2021 года уже не раз описан коллегами.

-

«Слава».

Театр «Фора» (Екатеринбург).

Хореограф и сценограф Алена Захезина.Этот маленький театр был создан четверть века назад: в декабре 2000 года четыре выпускницы Свердловского областного училища культуры и искусств, получившие дипломы по специальности «хореография», объединились для совместной работы. Первые пятнадцать лет они занимались коммерческими заказами, в духе «оформим танцем любое ваше событие» — и в этой сфере пользовались заслуженной популярностью.

-

Лаборатория «Stories» прошла в театре «Суббота» уже седьмой раз. Показу эскизов по традиции предшествовал драматургический конкурс: в его фокусе — короткие пьесы, написанные в течение последних лет. В итоге мы имеем шесть пьес, шесть эскизов, два дня и два автора у этого текста.

-

«Ю». О. Мухина.

Городской драматический театр (Нижневартовск).

Режиссер Ленара Гадельшина, художник Ирина Бринкус.Лирический абсурдизм Оли Мухиной ломает хронотоп. Вобравший в себя приметы разных советских времен, смешавший уличный магнитофонный щебет и лирическую литературную страсть, весенне-летние погоды с их дождями и поливалками и общие места 30-х и 60-х, в которых путаются приметы десятилетий, — этот лирический абсурд не привязан ни к какому времени, а только к месту. Выходит, и нет его, хронотопа? А ведь казалось, что есть... Или это что-то буддийское: времени нет, дано только пространство.

-

«Гроза». А. Островский.

Театр «Озеро» на сцене Пространства «Внутри» (Москва).

Режиссер Мария Смольникова, художник Мария Трегубова.Этот спектакль втиснулся в миниатюрный зал Пространства «Внутри» как-то особенно символично: демонстрируя способность материи безгранично сжиматься и расправляться. Непонятно, как пышные декорации умещаются на нескольких метрах сцены, обходящейся без карманов, без кулис, без объема. Нарядно-пряничный мир то ли пушкинского Лукоморья, то ли билибинско-васнецовского сказочного мира создан Марией Трегубовой с помощью ковров с растительностью, как мы потом узнаем, прикрепленных к фанерной основе. Но на сцене иллюзия полная — вот дуб с грубой корой, в которой угадывается лицо, на дубе том будет русалкой сидеть Катерина. Вот камыши, за ними — река Волга, вот обрыв, а вот — на первом плане — могила, куда должны опустить гроб с телом матриарха — Анфисы Михайловны Дикой, на власти которой держалась жизнь двух семейств, пайщиков ее икорного бизнеса, Диких и Кабановых.

-

«Лед растает». Л. Ковалева.

Краснодарский молодежный театр.

Режиссер Артем Устинов, художник Оганес Айрапетян.«Лед растает», спектакль по мотивам пьесы Людмилы Ковалевой «Рыба», — вторая постановка Артема Устинова в Молодежном театре. Первым был «Цахес» с его сакраментальным вопросом: отчего происходит тьма? В новом спектакле тьма сгустилась, а природа ее лежит уже не в волшебстве.

-

«Снегурочка». Н. А. Римский-Корсаков.

Гессенский государственный театр Висбадена.

Режиссер Максим Диденко, художник Галя Солодовникова.Чуть больше полугода понадобилось Максиму Диденко, чтобы поставить две оперы в немецкоязычном театральном пространстве. Но если «Музыка для живых» Гии Канчели в Театре Бонна была пронизана духом эксперимента и впрямую соотносилась с актуальной повесткой, то «Снегурочка» в Висбаденском государственном театре, как кажется, должна была бы более соотноситься с ожиданиями в значительной степени консервативной гессенской публики. Но не на это рассчитывал недавно назначенный музыкальный руководитель театра Лео Макфолл, когда приглашал для постановки Римского-Корсакова известного своим экспериментальным видением театра Максима Диденко.

-

«Король Лир». У. Шекспир.

Театр им. Ленсовета.

Режиссер Федор Пшеничный, художник Николай Слободяник.Шекспир есть вселенная, космос, зеркало мироздания. Каждое поколение смотрится в Шекспира, каждое видит там что-то новое. Не всегда то, что хочет и надеется увидеть, но картина выходит неизменно прелюбопытная. Кто давно живет, тот помнит самых разных Шекспиров, но все Шекспиры так или иначе отражали сиюминутную окружающую реальность. Со всеми ее метафорическими системами, идеологическими глубинами и временными загадками, хотели мы этого или не хотели (как правило — хотели умеренно, не очень-то и хотели).

-

«Сертификат жизни». Р. Эйлаши.

Продюсерский центр «ДА» на сцене театра «Шалом».

Режиссер Михаил Бычков.Актрисы Вера Бабичева, Евгения Симонова и Зоя Кайдановская однажды уже играли пьесу «на троих» — это был спектакль «Три высокие женщины» по пьесе Эдварда Олби, поставленный в 2004 году Сергеем Голомазовым в Театре на Малой Бронной. Прошло более двадцати лет, и вот они снова образовали сценическое трио. Пьесу популярного австралийского драматурга Рона Элайши в переводе Ольги Варшавер — «Сертификат жизни» — взял продюсерский центр «ДА», только что созданный Дарьей Андреевой и Анастасией Ермоловой, а Московский еврейский театр «Шалом» предоставил площадку.

-

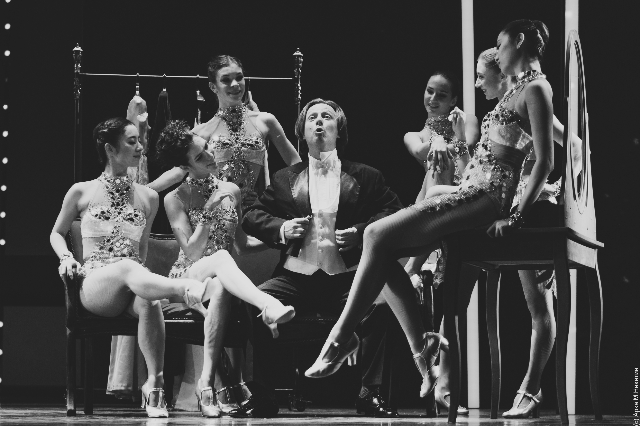

«Фиалка Монмартра». И. Кальман.

Музыкальный театр Карелии (Петрозаводск).

Режиссер Анна Осипенко, дирижер Андрей Алексеев, сценограф Анвар Гумаров.Музыкальный театр Карелии, отсчитывающий новый этап своей истории с 1955 года, когда ему было построено солидное здание в центре Петрозаводска, на роль главной премьеры 80-го сезона выбрал ту же оперетту, что стала легендой сезона первого, а именно — «Фиалку Монмартра». Имре Кальман сочинил «Фиалку» в 1930 году, тогда же была венская премьера, а уже в 1933-м героев приветствовала Москва — и с тех пор эта история захватила не один советский (потом российский) театр.

-

«Белые ночи». По мотивам произведений Ф. М. Достоевского.

Театр им. В. Ф. Комиссаржевской.

Режиссер и художник-постановщик Иван Шалаев.Ведь сентименталистский рай непременно так и выглядит: два маленьких сердца, два крохотных ангельчика, Мечтатель и Настенька — на коленочках, друг к дружке прижавшись... Розовый шарик, тоскливая скрипочка, нежный букетик сирени... Невыплаканная, но наверняка самая чистая, самая кристальная слеза в кристально голубых Настенькиных глазах...

-

«Дон Кихот». М. де Сервантес.

Новый Рижский театр.

Режиссер Адольф Шапиро....На сцене — огромный конь из деревянных прутьев, набитых тряпьем, скорее даже остов коня, удивляющий своими размерами и несуразностью, но он все равно уверенно куда-то движется. Хотя и ходит по кругу. На коне, почти что уходя под колосники, гордо восседает маленький хрупкий человек. Это Росинант и Дон Кихот из нового спектакля Адольфа Шапиро, поставленного в Новом Рижском театре. Прошло 34 года, и режиссер вернулся и в этот город, и на эту сцену. Это обстоятельство создало особую атмосферу в премьерном зале — волнение, радость, чувство вины и воспоминания о собственной юности.

-

«Макбет». Дж. Верди.

Театр Базеля.

Режиссер Герберт Фритч.Немецкий режиссер Герберт Фритч, мастер юмора и парадокса, поставил в Театре Базеля оперу Джузеппе Верди «Макбет». Он назвал ее мелодрамой и превратил в кровавый гиньоль, начиненный забавными шутками и показывающий несовершенство человека и абсурдность современного мира (как, впрочем, и любой другой исторической эпохи).

-

«Три поросенка. Ой». По мотивам сказки «Три поросенка» в переводе С. Михалкова.

Театр на Таганке и М_Фабрика детского контента (Москва).

Автор и художник-постановщик Мария Трегубова, режиссер Кирилл Вытоптов.В полной темноте из боковой кулисы вылезает огромная мохнатая голова Волка. Торчат поломанные усы, клочьями свисает седая шерсть, а грустные зеленые глаза смотрят поразительно живо и проникновенно. Видно, что Волк поживший, опытный такой Волк. Есть он никого не собирается — уже сыт по горло театром, у него несварение: накануне проглотил спектакль «Три поросенка» вместе с режиссером и всеми героями. Уж очень они были замшелые, такие «пыльные белки» — постановка явно перезревшая, такое не то что показывать, даже и есть не стоит. Но раз уж мы тут все собрались, то из подручных средств сварганим новый спектакль, в театре всегда что-нибудь да найдется.

-

«Царская невеста». Н. А. Римский-Корсаков.

«Новая опера» (Москва).

Режиссер Евгений Писарев, дирижер Дмитрий Лисс, сценограф Зиновий Марголин.XVI век, Иван Грозный ищет невесту, опричники гуляют по Руси — несмотря на всю эту вполне прописанную историческую конкретику, режиссеры в нашем веке часто переносят действие «Царской невесты» в наши дни или даже в будущее. Так дюжину лет назад в Берлине Дмитрий Черняков во время увертюры запускал на экране чат «опричников», договаривающихся сконструировать идеального виртуального кандидата на пост президента. Так весной 2021-го Георгий Исаакян в Музыкальном театре Карелии поселил главного героя в апартаментах Москва-Сити — и обозначил в титрах, что история происходит в XXII веке. Осовременивание этого сюжета не страшно сотворять и в нынешней России: невольное участие царя в закручивающейся трагедии (невольное — потому что откуда правителю было знать, что приглянувшаяся ему девушка влюблена в боярина Лыкова, а опричник Грязной хочет ее заполучить во что бы то ни стало?) не говорит о нем ничего дурного. Царь не то чтобы хороший, он вообще ни при чем, а вот опричники плохие, бывает. Вопрос «а кто опричникам позволил не принимать ни в чем отказа?» не у каждого зрителя в голове появляется.

комментарии