Евгений Шифферс — прирожденный режиссер, сверх меры наделенный всеми человеческими качествами, обеспечивающими успех в этой профессии. Разносторонняя художественная одаренность, вкус и чувство стиля, музыкальность, пространственное воображение, психологическая проницательность, сила и дерзость — все это у него было в избытке, как свидетельствуют те, кто работал с ним в театре и общался в жизни. И всеми признаваемая натура лидера. Вспоминают, что кто-то из ленинградских партийных начальников, когда Шифферса выгоняли из Ленинграда, говорил, что, если его оставить в городе, за ним когда-нибудь пойдет народ — даже через разведенные мосты.

Гениальный режиссер Шифферс поставил семь спектаклей, шесть из них вышли с 1963-го по начало 1966-го (чуть больше двух (!) лет) и еще один в 1973 году.

После 1973-го были еще 24 года творческой, трудовой жизни (смерть пришла в 1997-м). Так что же стало с Шифферсом-режиссером, умер ли он с последним осуществленным спектаклем? И закончился ли

тогда же «театр Шифферса»?

Материалы, предлагаемые читателям журнала,

свидетельствуют о том, что Евгений Шифферс оставался режиссером до конца своей жизни, что он не

расставался с театром, хотя образ, формы, назначение «театра» и претерпели в его мысли радикальное

изменение, преобразились в нечто, имеющее не много общего с господствующими формами современного театра. Уроки театра Шифферса стратегически

важны для людей театра, думающих о его назначении и судьбах.

Е. Шифферс.

Фото из архива В. Рокитянского

Публикуемые материалы — трех родов.

Первый — это реализованные постановки. Для тех спектаклей, где это удалось сделать, мы собрали вместе режиссерские заметки самого Шифферса, воспоминания участников и зрителей, иногда выдержки из рецензий. Смонтированные, они дают своего рода реконструкцию образа постановки, хотя,

несомненно, и бледную. Это — Шифферс в общем-то известный театральному миру, хотя за давностью лет и подзабытый.

В материалах второго рода — «театр» вне театральных стен. Обычно, повторяя слова «Весь мир — театр», подразумевают лживость мира и людей, исполняющих в нем свои роли (комические, как это и имел в виду герой шекспировской комедии «Как вам это понравится»). Для Шифферса мир — театр и в смысле древних мистерий (и происходящей от них древнегреческой трагедии), и в том смысле, который присутствует в ритуальных танцах и символике восточных единоборств, в христианской литургии. Персонажи этого театра и его зрители — отдельные лица и народы, люди и существа, населяющие

другие, неземные пространства, которые он исследовал в своем мистико-медитативном (он же художественный!) опыте…

Только в контексте этого мистико-медитативного переосмысления театра (и всех его атрибутов — сцены, текста, звука, света, пространства, жеста, маски и т. д.) можно, на наш взгляд, вполне понять театральное творчество «послепостановочного» Шифферса, его многочисленные проекты и замыслы, в которых иногда еще присутствуют следы расчета

на возможность постановки, иногда же их вовсе нет. «Вызрела „схема“ возможного представления: запишем схему в надежде на обрастание плотью; хотя рисование скелета само по себе славный жанр», — пишет он в дневниковой тетради в 1989 году.

Соответственно, материалы третьего рода — это неосуществленные, а часто и не рассчитанные на осуществление (по крайней мере, в той действительности

и средствами только театра) театральные проекты.

Использованы материалы из архива семьи Шифферсов, предоставленные женой Е. Л. Шифферса, Л. М. Данилиной, а также выдержки из интервью, взятых составителем в 2001—2002 годах у С. М. Бархина, О. В. Волковой, К. М. Гинкаса, В. С. Золотухина,

Э. С. Кочер гина, И. И. Краско, Ю. А. Панича, Л. И. Панич, А. В. Петренко, Е. И. Рубановской, В. П. Салюка,

Т. А. Тарасовой (полностью интервью будут опубликованы в готовящейся к печати книге «В поисках

Шифферса), а также выдержки из предоставленной

Е. Е. Шифферс ее беседы с Э. М. Романовской.

НАЧАЛО

Уволенный из армии лейтенант Шифферс в 1959

году приезжает в Ленинград и, поработав около года

в Доме культуры художественным руководителем

самодеятельности, поступает в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).

Из курсовой за 2-й курс (Лермонтов. «Маскарад». 1961). Наверное, если человек пришел в искусство,

он хочет что-то сказать, в чем-то убедить, что-то посоветовать людям. Студент режиссерского факультета театрального института — это человек, который

пришел в искусство. […]

Он [Лермонтов] родился в Москве, и я родился

в Москве. В 16 лет он поступил в Московский университет. И я в 16 лет поступил в Московский университет. Через два года он ушел из университета и поступил в Петербургскую школу подпоручиков. И я через два года ушел из университета и поступил в Ленинградское артиллерийское училище.

В 20 лет мы оба стали офицерами. В 27 лет его убили.

Я не могу и не хочу говорить о нем, как о мертвом.

Я вижу его живого. […]

ИТАК: «Маскарад», по-моему, надо ставить про

смертельно, свинцово уставшего и опустошенного человека. Человека, который добивает себя методично и изуверски, ИГРАЯ

РОЛЬ оскорбленного и мстящего супруга. Про человека,

не вынесшего этой чудовищной пытки — жизни-маскарада. Про

человека с серыми глазами.

Кама Гинкас. Уже тогда, в студенческие годы, Шифферс производил впечатление человека чрезвычайно одаренного. Такого, ну… в буквальном смысле выдающегося! Выдающегося в том смысле, что он выдавался. Торчал. Как шило

из мешка. Было такое ощущение, что нет

вопроса — жизненного, творческого, политического, философского и бытового, — на который у него не было бы ответа, не было дела, в котором он не желал бы участвовать. Казалось, что он мог проявить себя

в разных областях. И проявлял. Но боюсь, что в этом

и была его трагедия: слишком много мог. И в театре,

и в философии, и в…

Ольга Волкова.Когда мы познакомились, он был

студентом третьего курса, учеником Товстоногова.

Он обладал… вот после него я поняла, что режиссура, помимо суммы знаний, образования и Божьего

дара, — это еще магия власти.

ЖАН АНУЙ. АНТИГОНА. 1963.

Премьера во Дворце искусств им. Станиславского.

Антигона — О. Волкова, Креон — И. Краско.

Из записной книжки о французской школе экзистенциалистской драматургии (март). Эта школа, создавая свой театр «обнаженной воли», стремилась не

столько показать человека «таким, каков он есть», и не

«таким, каким он должен быть», но показать, как человек определенных убеждений должен действовать.

Кама Гинкас. Женя взял молодых артистов из

разных театров. В том числе даже Ваню Краско из

БДТ (а БДТ был самый лучший театр в Союзе), Олю

Волкову из очень популярного тогда Ленинградского

ТЮЗа и др. И с ними поставил «Антигону» Ануя.

Е. Шифферс на репетиции. 1960-е гг.

Фото из архива Т. Тарасовой

Это было подлинное театральное событие. Сам выбор пьесы Ануя по тем временам был очень свежим

и актуальным. К тому же в довольно большом для

студента зале (мест на 150), без декораций, без театрального света Шифферс как-то сумел найти стиль

спектакля. Новаторским был способ, каким играли. Артисты не общались напрямую, а как бы через

зал. То есть общение героев происходило как бы рикошетом, «зал — партнер».

И еще — неожиданная

пластика артистов! Креон не просто сидел в кресле, а держал руки вот так (показывает), что напоминало какие-то древнеегипетские фрески или скульптуры в явно ритуальных позах. Все актеры были одеты в белые свитера. Кто-то из персонажей, я не помню кто, все время вязал тут же на наших глазах, и становилось понятно, что они одеты в свитера, потому что один из персонажей (может быть, королева) вяжет. Она даже периодически примеряла связанное действующим лицам. Это было какое-то королевство вязаных свитеров. Спектакль был… не скажу, что наполнен юмором, но не без иронии. Возникали какие-то ассоциации про власть и про… тогда слова еще такого не было — про

диссидентство. Властитель убеждал, что его руки не

могут не быть кровавыми. У него такая грязная работа. Кто-то ее должен

делать. А Антигона заявляла, что если иначе нельзя, то тогда и

вообще ничего не нужно — лучше я вообще не буду. То есть она,

не желая применяться к такой жизни, выбирала нежизнь. Это было чрезвычайно мощно!

Игорь Ефимов. И вот спектакль. Никаких декораций. Актеры в черном. Пьеса про то, как двое братьев затеяли смуту в государстве и сами в ней погибли. А воцарившийся владыка Креон повелел их

даже на том свете за бунт наказать. И под страхом

смерти запретил совершать над ними священные похоронные обряды. А их сестра, Антигона, не послушалась — прокралась к телам и совершила положенные воскурения, омовения, жертвоприношения.

Исполнила священный долг сестры, завещанный ей

богами. И теперь ее должны казнить. […]

Актеры стоят лицом к залу. Они говорят не друг

другу, но даже и не нам. Будто видят кого-то над нашими головами. Кого-то, кого им нужно убедить

в своей правоте. А она у них — у каждого своя. У Антигоны (незабываемая роль Ольги Волковой), у стражника (забыл имя исполнителя), у Креона (Иван Краско). Ведь и всевластному повелителю нелегко — ради

спокойствия в государстве — отправлять на смерть

невесту собственного сына. И ты пропускаешь тот

момент, когда колдовство театра завладевает тобой.

Когда ты перестаешь быть зрителем-оценщиком, которому просто повезло попасть на модное зрелище.

Когда тебе возвращена детская способность переполняться настоящим ужасом от того, что происходит на сцене. Когда от движения руки стражника по

стволу автомата неодолимый — до боли в груди — страх затекает в сердце.

Ольга Волкова. Вот мы начали репетировать «Антигону». И я попала в тему роли. Потому что я была запалена и поняла, что это не только дворцовые

игры, а право человека сдохнуть за право выбора — вопреки логике, потому что я считаю, что я оскорблена — моя семья, мой дом. А дальше… мы были как

подопытные кролики: мы рисовали треугольники на

лицах, мы одевались в бог знает что, мы играли при зажженном свете… Потому что Женин закон был

очень интересен. Предположим, диалог Креона с Антигоной: он убедителен, и она бьется, чтобы поломать его логику. Логика Креона — что кто-то же должен держать роль — абсолютно жизненна. Если на

корабле начинается бунт, то надо стрелять в лицо

даже тому, кто дал тебе накануне прикурить. То есть

не быть сентиментальным. Важно, чтобы не погибло большинство. Корабль надо держать в руках. Там

есть какие-то очевидные вещи — о зрелости: что собака у твоих ног, солнце — это счастье, а ты, молодая девчонка, хочешь во имя бредовых… брата, который тебе не был близок, закопать, всего лишь закопать, не дать птицам сожрать — ты хочешь погибнуть из-за этого. Это глупо! А ей нужно было понять,

что она не глупо, а осмысленно поступает.

Так вот, надо идти от зала. Если убеждает мой

партнер, которого замечательно играл Иван Краско,

у меня больше энергии затрачивается на мои доводы. Если я чувствую, что была убедительна и зал на

моей стороне, — значит, я буду меньше тратиться.

Никогда, ни до, ни после, я такого не слышала.

Дальше. Он был очень аскетичен в смысле выразительных средств. Вот знаменитый монолог Антигоны — там их два, и один очень взрывной. Он посадил меня на стул. Заставил сесть на ладони, запихнуть их под себя, и сказал: «У тебя есть вертикаль… в глазах, перед залом, поставь себе такой вот штырь,

и ты можешь по нему разложиться от низа до верха и опуститься вниз. Распределяйся как хочешь».

Я была лишена всяких пластических выразительных

средств. У меня работала только голова — больше

ничего. И логика, эмоции, и глаза, которые искали

поддержки… Он воспитал во мне актерскую волю.

Волю и владение логикой роли.

Энна Романовская. Он открыл в «Антигоне» возможность преодолеть условности, стереотипы. Вот

ты царь — почему? Это та же слепоглухота, которую

преодолела Элен в «Сотворившей чудо»: «Ты не пойдешь!» — «Пойду!» И Антигона с детской лопаткой,

у нее была детская лопатка, копает могилу. Я помню, во Дворце искусств, на этой эстраде, в этих хламидах холщовых, это было так красиво — серое, потом выкрашенное в какое-то густо-бордовое, такое

густое английское красное. Деревянный помост, сделанный из досок…

Владимир Салюк.Он сам играл хор в своем

спектакле. Там у него были стражники с немецкими автоматами. И — момент, который я запомнил

на всю жизнь: когда эти стражники — ну,

это вроде бы эпизодические роли — наставляли автоматы

последовательно на всех главных героев. Это было

сильно, очень понятно по сути конфликта. То есть

кто же здесь самый главный? Самый главный здесь

хам с оружием. И все поднимают руки… А слева сидел человек, которого изображал сам режиссер, со

свойственными ему независимостью, апломбом, прямой спиной и задранным подбородком. И он руководил действием! Именно он руководил действием: сейчас будет это, сейчас будет то… стражников оценивал… То есть было ясно, что он вне действия, над

действием, автор действия, хозяин действия. И когда,

заставив всех поднять руки, они вдруг повернулись

к нему и наставили на него автомат — я заплакал. Потому что это было разрушением пространства. Вот

это было страшно! Это означало — но именно фактурно, не рационально, — что для них нет границ.

Нельзя спрятаться. Свидетель перестает быть свидетелем. Рассказчик перестает быть рассказчиком.

Взбунтовавшаяся чернь, вся сила которой только

в том, что у них не заложено в инстинктах «не убий»

и есть оружие, которое они способны применить

в любую сторону… И когда Женька — знаете, сколько лет прошло? — медленно вставал и медленно начинал поднимать руки… Вот, может быть, это имея

в виду, я сказал Ефремову, что он гений. На сцене совершилось то, чего не могло быть!

Юлиан Панич. Это было совершенно неожиданно — «Антигона» Ануя в постановке студента Шифферса, на сцене Дома Искусств, просто так — показ!

Восемь актеров из самых разных театров. К Шифферсу пришли Иван Краско и Ольга Волкова, Володя Михайловский и Леша Бондаренко, Лиля Малкина и еще

кто-то. В то время это были крепкие актерские имена,

но ни у одного из них не было ничего значительного

за плечами. И вдруг они все как бы вскочили на три

ступеньки вверх. Они играли строго, четко, во всем

была видна режиссерская рука. Спектакль начинался Прологом: сам Шифферс выходил на сцену и усаживался за столик на просцениуме. Перед ним — гонг.

Спортивный гонг, как при боксе. Он ударяет в гонг

и буднично начинает говорить, что перед зрителями

сейчас сыграют пьесу об Антигоне. Та девочка, что

сидит в углу, — Антигона, и она знает, что она умрет,

а этот мужчина — Креон, ее дядя и царь, и он знает,

что по его приказу убьют Антигону.

Е. Шифферс. 1960-е гг.

Фото из архива В. Рокитянского

Все это Женя говорит буднично, погружая нас в некую серьезную «антитеатральную» атмосферу. И по

гонгу начинается действие, сначала немного замедленное, показное, потом все жестче и стремительнее. Вот

уже вскрикнула в первый раз девочка-Антигона, вот

уже покрылся красными пятнами в бешенстве Креон-царь… И зритель выдохнул и не может набрать воздух в легкие снова, как говорится, «захватило дух»…

И вижу я совсем не греческого царя, а Никиту Хрущева,

в том его качестве, что было нам тогда понятно: царь,

пытающийся спасти идею государства, государства,

что как корабль, давший течь, уже накренилось.

И передо мной стоит вопрос: кто же прав?! Антигона

с ее абстрактным чувством долга или этот прагматик?

Актеры играют бескомпромиссно — каждый до конца гнет свое… Мы наблюдаем поединок идей, причем

идей, ставших наглядными и ясными, не абстрактными, а реальными, сиюминутными… Да, мы знаем

сюжет: она умрет, Антигона, но как?! Как она пойдет

на смерть? А что Креон? Как он проводит ее на смерть?

Мы смотрим на то, КАК рождаются чувства и КАК

они воплощаются перед нами в трех шагах…

А когда конфликт становится щемяще-нестерпимым, когда уже занесена рука для убийства в споре,

Шифферс ударяет в гонг — и замирает с поднятой

рукой Краско—Креон, замирает Антигона—Волкова,

гаснет свет, чтобы зажечься снова, давая площадку

следующей сцене…

Я видел с тех пор немало «Антигон», пьесу я теперь знаю чуть ли не наизусть. Ничего подобного не

прочел я у Ануя, ничего подобного не видел в других спектаклях. Это был Шифферс.

Образы Антигоны и ее антагонистов — как архетипические — до самого конца остаются в творчестве Шифферса (и даже шире, в его осмыслении истории). Ближайшее их воплощение (1967) — в киносценарии «Игра в дочки-матери» (другое название — «Антигона»), где тот же сюжет в основных

своих чертах реализуется в контексте Великой Отечественной войны. Уже в 80-е годы появляется небольшая пьеса «Беглец из второй зоны»,

персонажи которой — это символические фигуры Беглеца

«Антигоны», Начальника зоны (он же «Креон», он

же «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения» по Константину Леонтьеву),

Стражники. Наконец, различные вариации этих

образов появляются на страницах

дневников: Шифферс вынашивал произведение, посвященное гибели царской семьи (позднее фильм «Путь Царей», но на ранних этапах театральное и кинематографическое воплощения были в равной мере

желанными и невероятными).

Э. ГИБСОН. СОТВОРИВШАЯ ЧУДО. 1963. ДИПЛОМ.

Ленинградский ТЮЗ. Элен — О. Волкова, мисс Салливан — А. Шуранова.

Из записной книжки. 3,5 месяца каторжной радости — прогон 1 марта 63 г.

[…]

Начал репетиции пьесы Гибсона «Сотв. чудо».

Пьеса поразительная по чистоте, тонкости, ясности. Все так ясно, что даже страшно. Эту пьесу можно репетировать год с геометрической прогрессией

интереса. […]

Первая читка пьесы. […] Сам пришел в парадном костюме, сел за стол «на расстоянии». […] Зная

свою способность читать с листа увлеченно, специально перечитал несколько раз дома, дабы сохранить

«холодность» и «ясность».

Ольга Волкова. Женя начал репетировать. Ему

было трудно. Он был не готов к невероятному количеству внешних средств, атрибутики спектакля — свет, цвет… Но то, что связано со мной, вы не

представляете… человек, который сразу показал мне

пластику слепоглухонемого ребенка. Он просто одним мазком (хотя я достаточно изобретательная артистка) вправил меня в роль, показав мне, как двигается этот человек, распределив центр тяжести между руками, ногами, как бегает быстро боком, потому что осязание только есть и больше ничего. Это для

меня был подарок, и я его осваивала. […]

Если вы знаете пьесу, там есть сцена драки. Воспитательница пытается девочку дисциплинировать: когда мамаша говорит: «Ой-ой-ой, только никакого насилия», она выгоняет ее вон, и минут семь идет

драка. Та кладет руки в тарелку, эта у нее отнимает, потом бьет по морде… Это была настоящая драка, хотя у нас была договоренность: Тонечка занималась греблей и была увесистой девушкой, а я весила 41 килограмм и греблей не занималась. Но в синяках была она! Мои травмы были не видны, меня

можно бить, на мне синяков нет, у меня дерюга, а не

кожа, а она была вся в кровоподтеках и говорила после этого, смеясь: «Смотрите, как меня Волкова избила», потому что у нее очень нежная кожа. Но драки

были такие, что я пару раз теряла сознание. Потому

что неосторожный удар мне пришелся, как в карате, по горлу. […]

Этот спектакль имел ошеломляющий успех, говорили не о патологии этой девочки. Ко мне подходили на улице и говорили: «Мы переругались с женой,

она неправильно воспитывает детей». И это было замечательно!

Энна Романовская. Спектакль был без занавеса.

Когда зрители входили в зал, они видели на сцене интерьер благополучного западного дома — английского или американского… Я запомнила, что там было

кресло-качалка: когда люди по ходу действия попадали в стрессовую ситуацию, они садились в кресло

и раскачивались…

И еще я запомнила удивительно поставленный

свет. Вы входили в зал и сразу видели, что как-то солнечно, тепло освещена сцена. Белая скатерть, где-то

был брошен клетчатый плед, то есть такая обжитая

комната…

Начиналось все с того, что шел какой-то диалог,

чуть вздернутый, чуть напряженный, о чем-то говорили… И ты понимал: что-то в этом доме происходит.

Но что — было не ясно, пока не появлялось вот это

существо. Ольга ли это нашла, Женя ли дал, но была

удивительно найдена стойка этой девочки, позиция.

Она выскакивала (коротенькое, голубое с оборочкой

платьице, слюнявчик надет) — и у нее была стойка

получеловека-полузверька, знаете, как на ринге, — согнутые колени, руки вперед, вытянутая голова — принюхивающаяся. От слепоты, от желания как-то

ощутить, что происходит. И может быть, оттого, что

была такая стойка и вот это чувство запаха, все время казалось, что там пахнет чистотой, что это чистый дом, ребенок очень ухоженный, чистый, с этим

слюнявчиком, в этом голубом платьице, коротенькая стрижка… И движение — не суетливое, а фиксирующее все, что происходит. Потом она бросалась

куда-то на пол, потом как-то крутилась, и все на сцене — отец, горничная, мать — были в напряжении,

потому что не знали, что выкинет это существо.

О. Волкова (Элен), А. Шуранова (Анни). «Сотворившая чудо».

Сцены из спектакля.

Фото из архива Музея

Сюжет начинается с того, что ждут мисс Салливан, учительницу, которую выписали из Лондона

и которая может чем-то помочь этой девочке. И идет

диалог… Ну что может помочь? Ничего не может помочь…

И приходит мисс Салливан, Тоня Шуранова.

У нее были гладко зачесаны волосы, английский

костюм. Стройная, высокая, сильная, статная. Входила, представлялась, и ей показывали: вот ваша девочка. Она подходила к девочке, брала ее за руку, та доверчиво давала руку, и казалось, что вот, что-то возникло между ними. И у родителей было чувство, что

они друг друга нашли.

Но тут вдруг девочка вгрызалась в руку, кусала ее

и пряталась под стол или куда-то убегала. И тогда по

дому снова прокатывалась волна недоверия, чувства

невозможности…

А дальше начиналось укрощение этого ребенка,

весь спектакль был построен на борьбе за это существо. Мисс Салливан просила только об одном — чтобы родители не мешали, потому что в ее методах

было много жесткости, требовательности. А родители жалели ребенка — той жалкой жалостью, которая не помогает.

…Девочку сажают за стол вместе со всеми. Ребенок

начинает все хватать, есть, бросать, плюется… И тогда мисс Салливан (это, конечно, была гениальная

сцена, она шла очень долго — минут семь, но это был

аттракцион, отработанный как по нотам, как партитура) просила, чтобы родители ушли. Она сажала девочку за стол, садилась сама, складывала ей руки, давала ложку и дактилировала (т. е. обозначала, складывая ее пальцы нужным образом) все, что она делает. «Ложка, ложка» — дает ей ложку. Та берет ложку. «Ешь, ешь». Она берет ложку — и тут же ее швыряет. Та снова: «Ложка, ложка». И это длилось семь минут — она бросала куски, она вываливала кашу, она

пряталась под стол. Причем это каждый раз была — при всей жесткости постановки — импровизация,

потому что это возникало сиюсекундно. Казалось,

что вот сейчас она начнет есть, но нет — она набирала ложку, спокойно, сосредоточенно, потом эту ложку вышвыривала. Мисс Салливан меняла ей запачканный фартучек. Все было подробно, спокойно, без напряжения.

Кончались эти семь длинных минут тем, что ребенок после ожесточенной борьбы с учительницей

начинал есть. И вы знаете, в этот момент в зале возникал катарсис. Потому что это была победа. Победа

над безрассудством. Это было обуздание коня. Когда

в пене конь, в пене наездник — и все-таки наездник

садится. В зале был выдох освобождения: ха-а-а.

Там была музыка, но очень тихая и очень неиллюстративная, а как бы ситуативная. То, что могло

звучать в этом доме. В спектакле вообще не было ничего иллюстративного, модных в 60-е годы так называемых знаков. Там была (я думаю, что это сегодня

особенно современно) подробность правды. Правды

жизни человеческого духа, как ни банально это звучит, потому что ни Элен, ни Салливан ни секунды не

врали в своей борьбе. Они не знали, чем она кончится. Никто не знал. И когда все заканчивалось вот таким бытовым жестом, ложкой, засунутой в рот, это

было счастье. Преддверие победы…

А дальше мисс Салливан дала Элен куклу, которую сама сшила, — тряпичный прямоугольник

с прямоугольными ногами, прямоугольными руками и круглой головой. Это было тряпочное существо, которое девочка тянула за собой, прижимала, — единственное существо, которое она ощущала реально, которое ей было подвластно. Потому

что все остальное ей было неподвластно… И она болталась все время с этой куклой. Мне кажется,

что это произошло не сразу. Потому что поначалу

она вообще ни на секунду не сосредотачивалась ни

на чем. Она металась, она бросалась, потом она плакала, потом ее ласкали, потом она засыпала, как бы

проваливалась — от истощения, от измождения

своей неадекватностью миру. И когда появилась

кукла, которая вдруг стала организовывать ее, она

стала на ней концентрироваться, появилась связь

с миром… Ни еда, ни горшок, ни мама-папа даже,

которые ее берут… Они ее берут. А тут — она берет куклу! Она может! И она ее качала, она ее била,

она ее таскала и швыряла…

Она как бы их соединила… И особенно это было

остро в моменты, когда ее охватывало ощущение полной неадекватности существования, когда она ничего не понимала, не понимала, что с ней. Она бросалась к кукле и вцеплялась в нее… это было единственное, что ее соединяло с этим миром.

«Сотворившая чудо». Сцена из спектакля.

Фото из архива Музея

О. Волкова (Элен), А. Шуранова (Анни). «Сотворившая чудо».

Сцена из спектакля.

Фото из архива Музея

Потом мисс Салливан начинает ее привлекать

к каким-то своим действиям. Вот она ей дает положить приборы на стол, девочка это делает руками, а мисс Салливан ей говорит, в руку: это так, это

так, это вот сюда… Ручку ее ведет. Потом девочка ее

ищет, она ее по запаху определяет и к ней тянется.

Потом она ее опять бьет… И эта борьба идет на протяжении всего спектакля.

Несколько раз в спектакле они ходят на водокачку, девочке нравится вода. И вот мисс Салливан дает

ей воду и вкладывает ей в руку слово «вода», причем

льется настоящая вода. Девочка льет на себя воду,

и мы видим эту струю. И каждый раз она ей говорит: «вода, вода».

Вот так все шло. И мы уже привыкли к тому, что

у них возникает общение, уже девочка сама ручку

протягивает… На протяжении всего спектакля нас

как бы готовят к тому, что открываются шлюзы, открывается возможность сознания — еще не сознание, а возможность сознания…

Казалось, что спектакль идет бесконечно быстро,

но хотелось еще и еще. Потому что ни разу — при

всей подробности этих, на уровне каких-то педагогических уроков, сцен — ни разу не было повторов.

Все эпизоды были разные, происходившее зависело от оценки родителей, от состояния девочки, от

меры усталости, от чувства невозможности, бессилия… Когда от отчаяния опускались руки, девочка подходила к учительнице и прислонялась. И она

понимала, что осталась возможность еще одной попытки. Вот они в очередной раз идут за водой, она

качает воду, девочка держит кувшин, она ей дает эту

воду и вкладывает ей в ручку «вода, вода». И вдруг

ребенок переворачивает ее руку и говорит ей — говорит! — «вава». Первый звук, единственный звук.

И все рыдают. «Вава», — она произнесла. И тогда мисс Салливан сказала: «А-а-а». И еще раз льет

ей воду, и еще раз, и еще раз. И та, улыбаясь: «Вава,

вава, вава»! И конец спектакля.

Но я вам еще должна рассказать одну историю,

которую слышала от Тони Шурановой. Как-то в этой

сцене, в конце спектакля она держала кувшин, Ольга

ей вкладывала «вава, вава», и вдруг ручка от кувшина сломалась! И разрезала ей ладонь. Но они довели

спектакль, она держалась за кусок этой ручки — такое

было напряжение! Все так было выстроено, что, когда

девочка пришла к этому «вава», они уже были где-то

в поднебесье, в соединении, потому что соединилась

суть. Это, знаете, как звезда с звездою говорит… Когда

кончился спектакль и Тоня пришла за кулисы, поставила кувшин, то у нее до потолка хлынула кровь. Там,

на сцене, у нее кровь даже не выступила, в таком они

были эмоциональном состоянии…

Этот спектакль был вразрез всему театральному

процессу того времени. Потому что 60-е годы — знаки, символы, эпатаж. А здесь без штук, без трюков,

без театральных эффектов, которые, конечно, он знал

как никто! Но это был аскетичный, английский, интеллигентный и

интеллектуальный спектакль, который рождал в зрителе сострадание и желание к чему-то подключиться, и — самое главное — человеку хотелось думать и быть причастным к тому, что это есть.

Е. Шифферс.

Фото из архива В. Рокитянского

Актеры обожали спектакль. Они репетировали

с упоением, Женя умел потрясающе организовать

репетиционный процесс. Он умел разговаривать, но

никогда много не говорил — он строил: вот так пойдешь, а тут это сделаешь. И семиминутная сцена борьбы с едой была поставлена буквально как цирковой

аттракцион. Потому что там не было ни одного лишнего движения, все было выстроено: если она клала нож, то летела ложка, но мы и она не

знали, что полетит ложка. Потому что

оставалось право на импровизацию, но

как в балете, как в музыке, когда нельзя

играть «си», если это «ля». Было ощущение, что они протанцовывали этот реалистический спектакль — конкретный,

сюжетный, с фабулой…

У Ольги огромные глаза, они не были глазами слепого музыканта… Это

были глаза, когда зрачки повернуты вовнутрь. Как в Гамлете: поверни зрачки вовнутрь души своей. Она не играла слепоту.

И стойка у нее потихонечку выпрямлялась…

Это была такая влюбленность всех

во всех, это так транслировалось в зал: общность, горе семьи, надежда на мисс

Салливан, отчаяние, которое могло

возникать в каждую секунду, и снова

надежда.

Он никогда не выстраивал иллюзий.

Никогда. Человек может всю жизнь

строить какие-то иллюзии, не зная,

что такое реальность и как с ней жить.

А работа с сознанием для него, как для художника

и философа, была направлена на то, чтобы человек

мог видеть реальность. Во всех ее сложных уровнях.

Он всегда говорил, что мы живем в этой жизни, как

спящий автомат. И ничего практически не знаем. Ни

об этом мире, ни о себе. Мы точно такие же, как Элен,

слепоглухонемые, когда мы приходим в этот мир, но

бывает так, что мы с этим и умираем. А бывает так,

что мы начинаем открывать глаза, у нас появляются

эти ощущения и «вава» — так происходит, когда открывается сознание.

Это, конечно, для него ключевая тема, и он воспроизводил ее многократно, в разных вариациях.

И в «Антигоне», и в романе своем…

Это одно из самых сильных моих театральных

впечатлений. Не было ничего случайного и ничего

на эффект, все работало на решение, грубо говоря,

сверхзадачи — сотворить чудо. И мы все становились сотворцами. Мы так хотели этого чуда, мы так

вместе с ними верили, мы так бились и страдали оттого, что это может не получиться, и никто не знал,

чем это может закончиться… Это просто было счастье, понимаете?

Из отчета о дипломной практике. Когда меня вызвал к себе главный режиссер ТЮЗа З. Я. Корогодский и предложил подумать над пьесой Гиббсона

«Сотворившая чудо», я не подозревал, сколько перипетий и «очищений страданием» претерпим мы,

пока, наконец, пьеса увидит свет. […]

Идти от себя — через персонаж — к себе! […]

Композитором был сам. Мелодия детской игрушки, которая звучит рефреном в спектакле, изобретена мною. Горжусь.

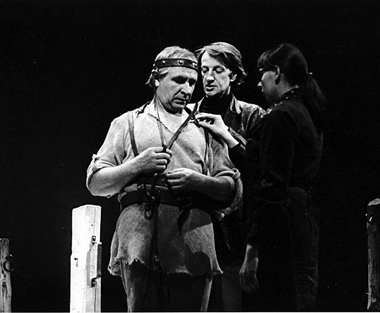

У. ШЕКСПИР. «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 1964.

Первая постановка — в театре им. Ленинского комсомола.

Джульетта — Т. Тарасова,

Ромео — Е. Агафонов, позднее Ю. Панич.

Художник — Д. Афанасьев. Хореограф — С. Кузнецов.

Вторая (незавершенная) — в Ленинградской областной филармонии. Джульетта — Т. Тарасова, Ромео — В. Смирнов. Художник — М. Щеглов.

Юлиан Панич. Мы начинаем репетировать. На

первой же репетиции Женя сказал: «Это история

о предательстве. В городе Вероне есть традиция,

по которой молодые люди влюбляются в девушек

и должны страдать от любви. Ромео — один из парней этого города, и ничем он не отличается от других. Поэтому — его Розалинда и прочие украшения.

Но вот на него обрушилась варварская, необузданная

любовь девочки по имени Джульетта. Кстати, во многих странах, например в Италии, часто называют трагедию „Джульетта и ее Ромео“. И это — справедливо.

И не только потому, что идейно Джульетта нам важнее, но и потому, что

она — новое, а он — тривиальное. Полюбили? Переспали? Убили кого-то в поединке? Надо рвать когти! В Ромео постоянно побеждает

здравый смысл. Она же… вопреки здравому смыслу и только ведомая высшим чувством — любовью — идет до конца… И Ромео убегает от Джульетты, оставляя ее, четырнадцатилетнюю, на растерзание…»

Т. Тарасова (Джульетта), В. Смирнов (Ромео). «Ромео и Джульетта».

Фото из архива Т. Тарасовой

Что-то не так все это прочитывалось нами раньше,

но спорить с Женей — не спорим. Он так убедительно говорит! Он говорит так, как будто он лично не

только был знаком с Джульеттой и ее семьей, с Ромео, со всеми в Вероне, он говорит так, будто бы он

сам написал эту трагедию, причем — только сейчас!

Женя обожает теоретизировать. Сначала я томлюсь

этими монологами, но потом нахожу в них смысл: я же ассистент режиссера, мне это необходимо. Но оказывается, что это необходимо всем, кто работает в спектакле.

[…]

А потом, когда драма достигает своего апогея, на

сцену — будто бы случайно, как со двора на улицу, — выбегает мальчик лет семи, сын нашей актрисы Жени Рубановской, Алеша. Он догоняет выкатившийся обруч, не обращая внимания на разбежавшихся в последнем этапе боя фехтовальщиков.

И синхронно — мальчик за обручем, фехтовальщики друг на друга — бросились все к центру сцены.

И проткнули фехтовальщики друг друга насмерть,

и только через мгновение стало ясно, что походя,

в раже боя проткнули они и мальчишку. Упали все

трое, а обруч катился по сцене и долго падал, постукивая по деревянному полу. Поволочились фигуры

погибших безжалостным театральным кругом, выкрашенным в яркий цвет, «дорогой рока», как говаривал Женя.

От портала отходит наблюдавший, оказывается,

бой Ромео. Он смотрит в зал. Пауза.

— Страшно здесь, ненависть, — произносит наконец Ромео.

И в зале тяжело вздыхают, произнося про себя: «Да, страшна ненависть!».

А Ромео уже обращается к приближающемуся к нему другу — Бенволио:

— Где нам обедать?!

И так далее — «почти» по Шекспиру. […]

Основным в роли Ромео Шифферс считал его «нормальность». Ромео — сын своих родителей и своего города. Он — дитя времени. Его поступки — это

поступки человека, обладающего здравым смыслом.

И этот здравомыслящий парень не может не оказаться предателем. Он бросает Джульетту на произвол судьбы, спасая себя.

— У Шекспира именно это и написано. Смотри — сцена прощания после первой брачной ночи… Вот поговорили они о том о сем, поздно уже или рано, соловей, ночная птица, поет или жаворонок, птица утренняя. И что говорит Ромео? Он говорит: «Что ж…

пусть меня поймают… пусть убьют… Я здесь останусь… Привет, о, смерть! Джульетта хочет так!»

Таня Тарасова — Джульетта была все время репетиций в каком-то неестественно возбужденном состоянии, но никто и не обращал внимания, что она на

пределе. Нам всем нужна была такая, из ряда вон выходящая Джульетта. Однажды на репетиции Таня—Джульетта, оскорбленная этим возгласом Ромео, почуяв в этих словах какой-то провокационный смысл,

ударила Ромео—Агафонова по щеке.

— Гениально! Вот что значит правильная закваска

роли и спектакля! Танечка! Закрепляем!

Энна Романовская. Я не видела его «Ромео и Джульетту». Но я понимаю, что это был какой-то удивительный спектакль, который так же, как «Антигона», был

открыт совсем по-иному, не литературно, а именно

театральными средствами. Потому что это не просто любовь двух детей, которым мешают любить друг

друга, это та же тема слепоглухонемоты и предрассудков, клишированного сознания.

Там у него была любимая мизансцена: они встречались спинами. То есть они чувствовали друг друга,

им не надо было друг друга видеть, потому что у человека, открытого миру, настолько развита чувствительность, что он может найти свою часть, любимую,

спиной. Он это простроил как режиссер, и, когда ты

это видишь, ты понимаешь, что может быть только

так и никак по-другому.

Татьяна Тарасова. Денег нам отпустили 1000 рублей на все про все. И мы как выворачивались? Купили

мешковину, и художник сделал костюмы той эпохи,

но все из раскрашенной мешковины. И было это чрезвычайно красиво. Мешковина выглядела где надо — бархатом, где надо — золотом… Обратились к скульптору, он сделал красивую маску на черном бархате.

Вся сцена была в черном бархате, какое-то такое архитектурное устройство, вроде балкона, и там прямоугольник стоял, который мы использовали как

кровать. А на нем висела эта двойная маска — лицо женщины и мужчины, вместе. Все было обклеено

черным бархатом: и мечи, и все — и больше никакого оформления…

Слава Кузнецов, солист Кировского театра, а потом долгие годы декан в театральном институте,

поставил нам танец — первая встреча на балу… Там

было так, что мы вдруг спинами почувствовали друг

друга — такая была пластика: сначала рука, потом…

И когда мы станцевали, все артисты зааплодировали. Артисты! Это всё Женя, всё Женя…

Боже, какие слухи пошли! А потом появилась

статья Табачникова, он камня на камне не оставил:

«Что это за Джульетта, которая за живот хватается?!»

Когда мы выпивали яд, Джульетта хваталась за живот — такой немного физиологический момент.

У меня была современная стрижка — волосы так,

знаете, каскадиком — этого тоже не принимали…

Как я теперь понимаю, это был такой прорыв, такой клич свободы человеческой…

Т. Тарасова на репетиции.

Фото из архива Т. Тарасовой

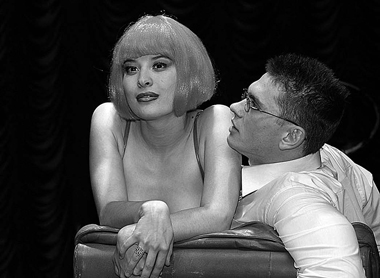

Юлиан Панич. Распределение ролей покоробило старожилов. На роль Джульетты он взял совсем молоденькую простушку с короткой блондинистой стрижкой, совсем не трагическую героиню

в принятом смысле этого слова — Танечку Тарасову.

Ромео — Женя Агафонов, чуть старше Тани, белобрысый крепыш, паренек с окраины. Другие роли

были также отданы как будто совсем не подходящим на них актерам.

С художником Димой Афанасьевым Шифферс

придумал установку — спираль, которая могла поворачиваться то одной своей стороной, то другой.

Она была и балконом Джульетты, и ложем, и троном

герцога, и стеной монастыря. Никакой бытовщины

ни в декорации, ни в костюмах: актеры были одеты

в мешковину, без париков, с легким гримом. Только

оружие было у нас отличное, настоящее, которое

я смог достать из запасников Артиллерийского музея.

Оно все равно ржавело в подвалах Петропавловки и

сыграло в последний раз свою роль в нашем спектакле — искры летели, когда фехтовали на сцене настоящими палашами, звон мечей вызывал мороз по

коже, а впивающаяся в пол сцены рапира долго качалась, как маятник, и за ней завороженно следили зрители.

Женя позвал в качестве режиссера-балетмейстера Святослава Кузнецова, звезду Кировского театра,

и тот начал учить нас танцевать современные танцы,

а потом, когда мы раскрепостились, подменил движения, и мы затанцевали средневековые танцы, которые были, по сути, джаз-балетом, очень стилизованным, очень красивым. Мы и сами не понимали,

что часть сцен у нас построена как чистый балет. Но

Шифферс и Кузнецов знали, куда они нас вели.

Музыку Шифферс привнес в этот спектакль особую — ну придумать же в 1960-х оформить шекспировский спектакль джазовыми композициями в исполнении немецкого джаз-банда Джеймса Ласта

и хормейстера-авангардиста Рея Конева! Основные

музыкальные темы спектакля — ковбойская песня Джорджа Гершвина в исполнении симфоджаза и переложенное на джазовый же манер адажио Пятой

симфонии Чайковского.

Шифферс покрикивал на репетициях, но в меру,

без скандалов.

Репетиции шли четко и поступательно, потому что

весь трехмесячный репетиционный процесс был расписан им до дня премьеры и соблюдался неукоснительно. Не было никаких сил сбить Шифферса с его

плана. Ровным своим почерком Женя выписывал

схему и внутреннюю логику каждой сцены, потом

раздавал эти листочки исполнителям и требовал,

чтобы они либо протестовали, если не согласны с его

предпосылками, либо неукоснительно им следовали.

И добивался последнего.

Людмила Панич. В «Ромео и Джульетте» была

прекрасная сцена на балу, когда вертелся круг и никто не танцевал, а только делали движения на месте.

Танец-убийство.

Можно еще привести деталь, которую на всю

жизнь запомнил киновед Леонид Константинович

Козлов (и сообщил Г. Б. Кремнев со слов самого Л. К.): приняв яд, Ромео застывает СТОЯ и падает, когда к

нему прикасается проснувшаяся Джульетта.

Иван Краско. А что касается «Ромео и Джульетты»… я увидел, что вместо знаменитого боя — помните, да? — у него просто-напросто Ромео пыряет своего соперника ножом. Пырнул ножом — и все.

Я говорю: «Женечка, здесь ты совершил грубую ошибку». — «Какую?». Он ко мне прислушивался, наверно,

потому, что мы, в общем, дружили. «Ты меня не успел влюбить в Ромео. Поэтому его гибель для меня не

трагедия». Он так удивился! Этому элементарному…

Я говорю: «Но Женя, в жизни же так. Он мне родным должен стать. А ты его сделал уличной шпаной,

понимаешь? Это мне очень обидно». И поэтому, когда его раздолбали за этот спектакль где-то на Урале…

воспользовавшись, так сказать, пролетарской точкой зрения на искусство, то я не очень и удивился.

Потому что… ну, не совсем это был Шекспир. Какие-то у него были интересные взгляды на все это…

Что уж говорить о «пролетарской точке зрения на

искусство».

Т. Тарасова на репетиции спектакля «Маклена Граса».

Фото из архива Т. Тарасовой

Из рецензии Л. Финка в «Литературной России». Режиссер последовательно и упорно воюет с поэзией Шекспира. Он все норовит увести нас с высот

прекрасного и чистого неба на самую что ни на есть

грешную и грязную землю. […] В спектакль неожиданно вторгается откровенный аморализм. Превращая Ромео и Джульетту в жертвы чувственности,

Евгений Шифферс, очевидно, думал, что он говорит

новое слово. А на самом деле от такого толкования

несет нафталином, ибо принадлежит оно мистику

и реакционеру Гартману, тому самому Гартману, которого В. И. Ленин назвал «истинно немецким черносотенцем».

Еще раз к шекспировской пьесе Шифферс вернется уже в Москве, это проект фильма.

Из заявки для Экспериментальной студии Мосфильма. Пока же мне вновь хотелось вернуться

именно к сути Елизаветинского театра, к его схожести с греческим, к вопросам наших нынешних возможностей, к установлению некоторых посильных

для практика, а не теоретика связей и закономерностей, которые будут иметь прямое продолжение, когда я попытаюсь замотивировать предлагаемую эстетику фильма.

Известно, что театр «Глобус» имел открытый помост, спектакли давались днем, крыши не было, солнце заменяло осветительную аппаратуру, и в этом отношении он удивительно схож с греческим, где просто на стадионе, на котурнах и в масках с резонаторами разыгрывались, подчеркну — ОСМЫСЛЯЛИСЬ

заново известные истории.

Труппа театра «Глобус» не имела актрис, и Джульетту, намазав лицо белым гримом, играл юный актер

в парике, и было видно, что это парик. Я отнюдь не

хочу, чтобы и сейчас актриса вела себя подобным образом, отнюдь нет, просто я хочу еще раз подчеркнуть,

что зрителя, живого зрителя театра, не интересовала

примитивная достоверность (он принимал условия

игры, они никогда для него не были причиной спора),

он с готовностью принимал самые невероятные и отчужденные [сценические

действия], чтобы наслаждаться процессом осмысления МОТИВОВ, осмысления интеллектуального, и его воображению достаточно было видеть ДВУХ дерущихся под ритм труб

актеров, чтобы представить себе кровавые хроники

с многочисленными армиями, боями, а где уж там

до массовок, когда одному актеру приходилось исполнять в вечер и две, и три роли. Этот принцип осознанного самоограничения, принцип выхода в обобщения, в маску, в символ, в анализ дел человеческих

средствами анализа жизни богов и ведьм и наоборот,

этот принцип был основополагающим в ренессансе,

в разрез с догматами и оскопленной, изуверской скудостью средневековья.

Трагедия Шекспира создавалась в контексте с живым залом, который интересовал вопрос и «как» делается искусство, то есть опять-таки не только результат, но модель, не только данность, но процесс ее создания на моих глазах.

Деятельность Станиславского, Вахтангова, Брехта,

Дрейера, Феллини, Довженко и Эйзенштейна, их мироощущение, их тяга к «мифическому», трагедийному (эстетически) осмыслению мира, позволяет установить классическую преемственность революционных времен, вселяет надежду, что и современный

кинематограф может выйти за пределы «собственно средств жизни», хроникальности, потока жизни,

а примет в себя так ругаемую театральность, а другими словами, большую

способность к абстрагированию, к трагедии как категории эстетики. […]

Замена целого ряда декларативно-описательных

монологов пластикой и пантомимой естественна и правомочна, так как нас, скажем, интересует не

столь ко правдоподобие драки как процесса, сколько правдоподобие БЕССМЫСЛЕННОСТИ И ТУПОСТИ этого процесса, доказательства тезы, что

и убийство, и отдых, и работа — все это идентично,

однозначно для города Вероны.

М. КУЛИШ. «МАКЛЕНА ГРАСА». КОНЕЦ 1964 — НАЧАЛО 1965.

Ленинградский областной театр драмы и комедии.

Маклена — Т. Тарасова. Художник — Э. Кочергин.

Эдуард Кочергин. Когда Маклена, маленькая девчонка, Таня Тарасова, выходила на авансцену и становилась под фонарь, фонарь, который до этого работал нормально, вдруг зажигался красным светом.

Или финал неожиданный, как бы оптимистический:

все замечательно, победа оптимизма, но поднималось солнце, сделанное из консервных банок.

Татьяна Тарасова. Была у меня такая сцена, когда Маклена выходила и с отчаянием становилась под

красный фонарь — когда и отец больной, и сестренка, и делать нечего, нечем помочь, и она решила идти

продать себя. И там такой горячий монолог со слезами. Так вот, когда мы на репетиции дошли до него,

Женя говорит: «Все, Тань. Это мы не будем репетировать, это ты все сделаешь». Вот так он подводил…

И здесь у нас была музыка — симфония Чайковского,

Гершвином переложенная, — очень хорошая

музыка. И вот я подходила к этому фонарю таким

танцевальным шагом, включала его, а потом, когда

ко мне уже приближался этот человек и наступал момент, когда вот-вот-вот я пойду уже с ним, — у меня

вдруг начиналась такая буря чувств, такой протест…

Вот тут и шел этот монолог со слезами. Откуда это

все бралось? Он так подводил к этому.

И в конце снова звучала мелодия Чайковского и

я брала пса из будки — там был у меня такой друг,

пес тряпичный, где-то на помойке нашли. В этот момент у меня всякий раз слезы лились, и я говорила

эти слова: «Нет, этого никогда не будет!».

КОНЕЦ ЛЕНИНГРАДСКОГО ТЕАТРА ШИФФЕРСА

Из постановления Бюро Ленинградского обкома КПСС о спектакле (сентябрь 1965). Некоторые режиссеры некритически переносят на свои постановки приемы и методы западной режиссуры, мирятся с формалистическими приемами актерской

игры. […] Вести непримиримую борьбу против

проявлений нигилизма, пренебрежительного отношения к традициям реалистического театра, против

формалистических приемов игры.

Из статьи Е. Алексеевой в журнале «Театр» (январь 1966). В Ленинграде живет, а с некоторыми

перерывами и работает молодой режиссер Евгений

Шифферс. Трудна, но интересна и поучительна его творческая судьба. Мне хочется о ней рассказать, ибо

это еще один пример, доказывающий, что талант — это не только дар, труд и любовь… не только право

быть замеченным и отмеченным, но еще и бесконечная обязанность и что, наконец, талант для себя — это украденная у себя не только слава, но и время,

а иногда и сама жизнь.

Евг. Шифферс в прошлом году окончил институт,

к моменту окончания которого имя его было уже широко известно в театральных кругах Ленинграда. Говорили (и не без основания), что он талантлив, но

(и это не без основания) самоуверен и самовлюблен,

что может работать с ограниченным кругом актеров,

что его пребывание в любом коллективе непременно

заканчивается конфликтом, — в общем, говорилось

о нем намного больше, чем он успел сделать в искусстве. Им поставлены спектакли… Интересно поставлены были все эти спектакли? Безусловно. В каком

театре сейчас работает Е. Шифферс? Ни в каком. Откуда его уволили, прогнали, предложили уйти? Ниоткуда. В каждом конкретном случае он уходил сам или

его просто не приглашали на следующую постановку.

Не хотят с ним работать его товарищи по профессии

потому, что там, где появляется Е. Шифферс и группа

его друзей (а он, как оказывается, везде работает последнее время только с этой группой в пять человек),

начинаются конфликты, многочисленные собрания

по разбору бесконечных ссор. Группа Шифферса ниспровергает все: от работников управлений культуры до большинства советских драматургов, режиссеров, актеров. Е. Шифферс носит тогу гонимого,

преследуемого рыцаря-одиночки. Некоторая часть

творческой молодежи поддерживает Шифферса за

его «смелость», проявляющуюся, как правило, в неуважительных, а порою и просто грубых оценках различных явлений современного искусства. Так и получается. Талант, а пока бесполезен, слава, но пока скандальная. Вексель остается неоплаченным.

Еще были «Кандидат партии» — спектакль по

дубово-идеологической пьесе А. Крона (попытка усыпить бдительность партийного руководства), с помощью «абстрактно-космической» сценографии Кочергина превращенный в драму совести,

и «Что тот солдат, что этот» (по Б. Брехту, художник

М. Щеглов)…

Эдуард Кочергин. Он уважал систему Станиславского. И попытался соединить несоединимое — систему Станиславского с хорошо разработанной формой.

И у нас мог возникнуть замечательный театр. Совсем

непохожий на Любимова… Любимов — просто грубиян. Он сделал прямолинейный политический театр,

политическое кабаре. А этот намного тоньше… Его

интересовали эстетические проблемы. И моральные,

совесть… Очевидно, это уже было связано с религией. То есть совершенно другие проблемы, которые

вообще мало кого интересовали в ту пору. Каждый

спектакль для него — это своеобразная литургия.

Тогда и подумать никто об этом не мог. […]

От природы он был очень одарен как режиссер. Он обладал магией, привлекал людей, они ему верили… Он — гипнотизер, волшебник… Он мог бы быть жрецом

в древние времена. Он мог бы стать волхвом. А волхв — это и есть… Я почему

говорю: литургия? Потому что он не просто режиссер, он волхв.

УЖЕ НЕ В ЛЕНИНГРАДЕ…

Невозможность заниматься профессиональной

деятельностью в Ленинграде вынуждает Шифферса

вернуться в город своего детства, Москву. (Перед этим

еще был снят фильм «Первороссияне», хотя и выпущенный, но в широкий прокат не попавший.)

На это время, 1967–1968, приходится встреча

Шифферса с Евангелием, интенсивный мистический опыт (у него были многократные видения Христа, Богородицы, апостолов, отчетливые и остро

пережитые, запомнившиеся на всю жизнь и наложившие на нее неизгладимый отпечаток) и усердное штудирование религиозно-философской и богословской литературы. Тогда было написано поворотное для него произведение (рассказы, повести,

пьесы писались и прежде) — автобиографический

и мифопоэтический роман «Смертию смерть поправ». Один за другим Шифферс пишет богословские трактаты. Драматургические навыки проявляются, в частности, в том, что он обильно вводит

в свои тексты диалоги, в которых беседу ведут философы, богословы, ученые. Несколько раз предпринимается драматическое переложение евангельской истории…

В Москве Шифферс некоторое время работает

в «Современнике» с Олегом Ефремовым («Народовольцы»), в качестве сопостановщика и исполнителя роли Лорис-Меликова.

Для «Современника» он готовит «Гамлета», которого задумал ставить еще в Ленинграде. Эдуард Кочергин рассказал, что придумал тогда ему трансформируемую конструкцию для выездных спектаклей,

которая годилась и для «Гамлета», и для «Ромео». Теперь (а может быть, и раньше) появляется трехстраничный текст «Гамлет. Одна из возможных трактовок». Новацией является предложение использовать

прозаический перевод М. Морозова («наиболее полно передающий философский смысл пьесы»). А в толковании этого философского смысла Шифферс опирается на «Жизненную драму Платона», где несколько страниц В. С. Соловьев посвящает образу Гамлета

(примерно в то же время Шифферс подает заявку

в Экспериментальную творческую студию на фильм

по диалогам Платона).

Постановка не была осуществлена, а вскоре Шифферс и вообще был вынужден уйти из «Современника».

Театру им. Маяковского предложена инсценировка «Подростка» — первая, кажется, попытка работы с текстами и образами Достоевского.

Из вступительных строк к инсценировке. Театральные ответы на вопросы, поставленные Достоевским, были, во всяком случае в практике нашего театра, всегда инсценировкой того или иного романа,

сценическим вариантом поэтики его образов. Нам

это кажется недостаточным, и потому мы решились

на некоторый ЖАНР ИССЛЕДОВАНИЯ средствами театра, как возможны исследования рационально-философские, социально-философские, эстетические, литературоведческие, психологические

и т. д. Нам кажется, что подобный опыт мог бы стать

достаточно продуктивным, ибо уже школьно известно положение о том, что ФИЛОСОФСКИЙ МИР

Достоевского — это бесконечная система идей-жизней, идей-судеб, где те или иные философские предпосылки становятся плотью и кровью человеческого

существования, развертываются не в категориях логических понятий, а во всей открытости, непредугаданности живой жизни человека в мире.

Здесь важно слово «исследование». Эта жанровая

автоквалификация (впервые в сценарии «Пенсионер»,

1966) будет в дальнейшем основной для театральных

проектов Шифферса. Позднее наряду с ней появится и другая — «расследование».

«ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОПОЕТ ПЕТУХ» (КАУНАС, 1973) —

ПОСЛЕДНИЙ ПОСТАВЛЕННЫЙ Е. ШИФФЕРСОМ СПЕКТАКЛЬ.

Алексей Петренко. Этот спектакль — «Прежде чем пропоет петух» по пьесе словацкого драматурга — одно из самых ярких (а может быть, и самое яркое)

впечатлений моей зрелой жизни. Я специально ездил

из Ленинграда в Каунас посмотреть этот спектакль — на один день, переночевал после спектакля и вернулся. (Кстати сказать, многие, очень многие и из Москвы,

и из Ленинграда туда съезжались.) Там я с ним и познакомился, и лично, и с его творчеством.

Спектакль по тем временам — да что там говорить, и по этим — театральное чудо. И не только театральное, а и тем, как он строил человека. После

него ощущал себя как после мессы или посещения

святого места.

Там был такой эпизод, когда немцы заставляют

арестованных ими людей самих выбрать жертву,

того, кого казнят. И вот на сцене стояли эти люди,

а сверху на веревках свисали арестантские робы.

И эти свисающие веревки запутывались, как запутывались их жизни, их чувства, борющиеся друг с другом…

Вообще, в его лице, я думаю, режиссура потеряла открывателя нового, небывалого в театральном деле…

«ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО» (ЕРЕВАН, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА МУЗЫКУ А. ТЕРТЕРЯНА, 1974-1975). ПОСЛЕДНИЙ СПЕКТАКЛЬ, КОТОРЫЙ Е. ШИФФЕРС ГОТОВИЛ К ПОСТАНОВКЕ. ХУДОЖНИК С. БАРХИН.

Спектакль был задуман как мистерия, ритуальное

действо, инициатически вводящее в миф любви, измены, смерти и воскрешения.

Из режиссерской разработки.Смысловой «эйдос» праздника самоочевиден: праздник ориентирует и сосредотачивает коллектив определенной традиции на «начало», центр отсчета, важный для данного коллектива. В праздничном «дне» снимается

эмпирическая текучесть времени, и коллектив, живущий непрерывной традицией своего источника,

преодолевает в праздничном сосредоточении текучесть времени, укореняясь

в некоем недвижном, несмываемом временем центре, корне. […]

Театр, как зрелище и как праздник, даже в современных условиях разрыва целостности все еще сохраняет перечисленные доминанты, хотя бы в соотнесении с категорией времени. Зрители «забывают» (или должны забыть) свое психологическое время текучих забот, чтобы прикоснуться ко времени

представления, структурно замкнутому и устойчивому, в пределе не подверженному ситуациям изменения (иначе никогда нельзя было бы гарантировать стабильность спектакля при его воспроизводстве в «календарных днях»). Сегодня, вчера и завтра

представляется один и тот же спектакль! Музыка,

с ее структурами, также помогает воспроизводству

замкнутого целостного, выпадающего из текучести

и биологического времени, направленного через барабанный перестук сердца, от рождения к смерти, и психологического времени, направленного во взаимосвязи ассоциативных полей индивида.

Из сопроводительного письма к режиссерской

разработке. Я давно утверждал, что работа «режиссера» как таковая заключается в работе со временем,

где всегда есть (1) «физиологическое время» слушателя, длящееся от начала спектакля до его окончания и отмеряемое «механическими часами», (2) «психологическое время слушателя», связанное с погружением его в ассоциативные поля, пробуждаемые в связи взаимодействия символов спектакля

и его опыта, который, по-видимому, у каждого индивидуален, и (3) «структура времени-пространства

собственно спектакля», которая должна «вырвать»

слушателя из обыденности, разрушить житейское

время, всегда жестко причинно-следственное, чтобы раскрыть в нем тишину и свободу, хотя бы на миг

освободить слушателя от его «времени» и от «физического» времени. Клод Леви-Стросс удачно показывает, что мифы и музыка суть структуры, разрушающие обыденное течение времени и приближающие

слушателя и зрителя к без-временью, к вечности, которая тихо присутствует. Музыка и миф выступают

в качестве дирижера, пробуждающего музыку внутри слушателя, музыку тишины.

Макет И. Друцкого к спектаклю «Огненное кольцо». 1975 г.

Фото из архива С. Бархина

Действующие лица представления: Поэт — «мим»

танцовщик, который своим воображением вызывает на сцене, как на арене «макрокосма-микрокосма»,

и персонажей праздника, и свет, и декорации; Атанатос (греч. «бессмертная»), Память, хранительница начала; ее Служители («они знаменуются по четырем

сторонам света, представленным в архитектуре вначале „цветками“ четырех цветов, а потом, при возрастании декораций из духа музыки,

колоннами»); Хор, представляющий оживленных Памятью тех, кто

стоит у истоков предания о том, как Солистка Хора

трагически убила Солиста Хора; Солистка и Солист

Хора; их не родившиеся в результате убийства Дети; и, наконец, Зрители, которые являются со-участниками праздника и потому «должны будут пройти некоторую подготовку в медитациях к праву слушать музыку и участвовать в Празднике. Они должны быть посильно очищены от житейских послеследов, которые они принесут с собою в театр».

В этом проекте отчетливо видна очень характерная черта мышления, творчества Шифферса — его

не назовешь только художественным, поскольку оно

в не меньшей мере богословское, философское, педагогическое: постоянное воспроизводство и кристаллизация определенных архетипических образов,

которым, надо помнить, мистик Шифферс приписывал не только психологическую, но и магическую

действенность… Здесь это не только Поэт, Память,

Хор, но и, например, Служители-стражи, которые заняли выдающееся место уже в «Антигоне», а в этом

представлении явно несут на себе черты стражей четырех сторон света из тибетской «Книги Мертвых»

(им еще предстоит появиться в конце 80-х в работе

над фильмом «Путь Царей»).

Постановка не состоялась.

Сергей Бархин. Они решили ставить эту оперу

Фреда в Ереване. Я был у него дома, там в Армении.

И даже сделал декорации. Мы с великолепным макетчиком Друцким сделали

макет. Там были какие-то цветные, цвета павлиньего пера, египетские колонны, которые вырастали из пола. А сзади всего

этого было что-то из шинельного сукна… и шинели, шинели убитых в Гражданской войне. Я привез

все это в Ереван. В знаменитом туманяновском театре сдавал армянскому худсовету, но потом Шифферс

почему-то не поехал ставить.

Шифферс в письме директору театра. Приехавший в Москву балетмейстер, посланный для консультаций с режиссером, имеет «свое», достаточно мотивированное, представление о роли «пластики», в ее соотнесении с «музыкой». У него есть также достаточно

жесткое представление о «музыке» Тертеряна. В соответствии с этими его представлениями он видит принципы пластики, адекватной музыкально-образным

рядам Тертеряна. Видит и принципы построения декораций, гармоничных с его представлениями. Он — зрелый взрослый человек, который не имеет тяготения к прислушиванию к другим точкам зрения, если

вообще допускает возможность существования таковых. Сами по себе подобные качества не только не

предосудительны, но скорее требуют всяческих похвал, но… в нашем конкретном случае они не создают

поля для совместной работы в рамках режиссерского

замысла, тяготеющего к раскрытию «мифологически-духовных» рядов музыки Тертеряна, которых балетмейстер не видит, опознавая музыку как авангардную в тяготении к «сюрреализму». Я ставлю в кавычки эти «термины» как предельно условные и употребляемые в рабочем порядке. Меня всерьез огорчает,

что балетмейстер не был ознакомлен с моим письмом

режиссеру спектакля Левоняну, где во вводной части

изложены принципы построения действа, которые

излагались и на худ. совете. Почему это произошло?! Почему и еще раз почему? Ознакомление с изложенными принципами избавило бы, по-видимому, балетмейстера от ненужной поездки, ибо ему, как

творческому человеку, сразу стало бы ясным то, что

от него потребуется в целостном содружестве композитора, дирижера, режиссера, художника и актеров. Художник С. Бархин реализует в своей «сфере» принципы целостного замысла и интерпретации в «архитектуре» как «застывшей музыке» того, что, нам кажется, лежит у Тертеряна, — уже при первом взгляде на эскиз Ашоту «хотелось бы другого».

Множить примеры частные ни к чему.

Из интервью польскому журналу «Тыгодник повшехны» (ноябрь 1974). Мне представляется, что какой-либо точной и здравой концепции «театра»…

в европейской культуре не существует в том ее виде,

в каком мы с ней имеем дело в странах индуизма.

С трактатами о театре, его задачах и смысле существования я столкнулся (во всяком случае, в доступных мне текстах) исключительно в литературе индуистских психологов, которые были одновременно и аскетами. И я хотел бы, чтобы мое определение

театра как такового, с учетом возможных модификаций, в определенном смысле приближалось к пониманию театра, заключенному в данных трактатах.

В общем и целом я хотел бы, чтобы для меня театр,

как и для людей старого Востока, был видом «тотальной медитации». Йог,

стремясь к достижению совершенства с помощью физических упражнений,

добивался его в строго определенных условиях и с помощью специфической жестикуляции. Он получал от своего духовного руководителя «объект для медитации». Этим объектом мог быть какой-либо священный стих, им могла быть какая-либо картина, на

которой линии, краски и фигуры складывались таким образом, что становились стимулом определенных духовных процессов. Поза созерцания, закрытые глаза, особый способ дыхания при одновременной внутренней сосредоточенности — все это было

спектаклем, который давался публично и был рассчитан на людей, еще не порвавших с сакрально-социальным этапом жизни, не ставших еще анахоретами, для которых цель жизни лежит единственно

в медитации. Театральное представление при этом

могло быть осуществлено с помощью актеров, или

кукол, или теней в театре кукол… Но самым существенным было то, что к такому представлению готовились… Готовились как исполнители, так и зрители.

Представление могло длиться несколько дней и ночей, катарсис переживали как актеры, так и зрители.

Мне кажется, что некоторые современные экзистенциалистские зрелища… могут стать исходным пунктом для разработки формулы европейского театра, в котором спектакль будет специфическим видом антропологической медитации…

В каком-либо из поставленных вами спектаклей

вам удалось реализовать свою программу?

Полностью — ни в одном. Принципы, которых

я придерживаюсь, в известной мере мне удалось воплотить в постановке, основанной на «Антигоне» Ануя.

К сожалению, эти принципы не сыграли существенной

роли ни для актеров, ни для зрителей, ни для организаторов театральной жизни. Некоторые свои концепции я реализовал также в фильме «Первороссияне»,

в первой части которого цвет и форма должны были

склонить зрителя к медитации.

Как вы представляете будущее театра?

Театр нельзя ничем заменить. Такова уж его специфика. Смысл существования театра вчера, сегодня и завтра для меня один и тот же: создание условий для медитации мыслящих существ над ситуациями, в которых становится явным истинный облик

человека, над всеми теми «проклятыми вопросами», о которых говорил нам великий православный мыслитель Достоевский.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ТЕАТР ДОСТОЕВСКОГО — ТЕАТР МЕРТВОГО ДОМА

(1977 И ДАЛЕЕ)

В середине 1970-х оформляется проект Мемориального театра

Достоевского — «исследовательской лаборатории». Поиск идет в направлении синтеза

искусств, подготовки зрителя к соучастию и выработки механизмов, «обеспечивающих максимально долгую надежность „времен первой любви“» —

вдохновения. К участию в совете МТД привлекаются друзья Шифферса — режиссер В. П. Салюк, архитектор и художник С. М. Бархин, поэт В. М. Гоголев,

философы О. И. Генисаретский и А. П. Мумриков.

С Достоевским Шифферс не расставался всю сознательную жизнь.

В одноименный театру сборник 1977 года помимо

проекта, написанного самим Шифферсом, и откликов на него вошла драматическая композиция, составленная из текстов Достоевского и

Ахматовой — «Формула».

Из вступления к сборнику. …Хотелось бы построить ДОМ, «Дом

Достоевского». У преп. Сергия служилась бы литургия, чтущая святых во плоти, чтобы прекратилась кара Божия на хулящих Духа Святого, а где-то около церковных стен, «на паперти», разыгрывалась

бы мистерия «Дома Достоевского», поставляющая бы

все разнолицее и разномятущееся человечество перед,

собственно, единой архетипической моделью, символически явленной

моделью всечеловеческого сознания как войны-драмы, как «невидимой

брани», о которой хорошо знают святые свидетели и «маски» которой

уловил пред чувственные очи в чувственных знаках всеотзывчивый русский гений. […]

Эскизы к проекту «Дом Достоевского». Калька, флом. Фрагменты.

1982 г.

Фото из архива С. Бархина

Мистерия исходит из радикального принципа напоминательности искусства в

онтологическом смысле. […] Психика символизирует онтологическими символами и тем самым являет предчувственные

органы чувственными знаками сокровенное сущее.

Интересно, что современная история культуры, тяготеющая к «всечеловеческой знаковой системе»

дает возможность понять, что в «праоснове» все

культовые практики и ветвящиеся окрест них культуры как бы едины, хотя на «поверхности» знаковых систем они поражают «многообразием». «Цвет»

и «звук» лежат последним фундаментом на глубине всех

культово-медитативных практик с 4-х или 8-членными моделями мира, с принципами тождества

«микрокосмос-макроантропос», с принципами соотнесения локализации «тела» с координатной сеткой

вселенной, времен года, уровней сознания и т. д. Эти

таблицы соотнесений можно восполнять, но достаточно и уже сделанного в традиционных культурах

индуистской и тибетской йогических практик, даосистских символах Книги

Перемен Китая или трактатах каббалы. […]

Мистерия «Д. Д.» должна не устать в напоминании

культоцентрической модели человека: «Тайноводство» святого Максима Исповедника должно стать

«настольной книгой» инициаторов организации

русского исследовательского центра «Д. Д.» в осмыслении модели человека и его «человеческой» деятельности по преимуществу, именно как деятельности

«человеческой». Строение таинства, строение культа-храма и литургии и

есть строение человека. […]

Мистерия будет исходить из того, что «театр» имеет своими истоками

посвятительное «упражнение-в-смерти» древних. Сияющий Свет реальности,

который видит каждый в момент смерти, суть «свет сознания» или сцена, на фоне которой встают мысле-формы магии сознания. Посвятительные мистерии

учили верно умирать и верно мыслить в миг смерти. Мистерия учила мыслить «так», а не иначе, чтобы в миг смерти и выплеска мысле-форм именно ритуально посвятительные встали перед глазами, а не

«иллюзорно-житейские». Европейский театр утратил свои сакральные истоки, ибо постреформация

вообще гасила в человеке волю к сакральному как

бессмысленное занятие, ибо «все», глобальное «все»,

было предопределено Творцом в замысле о творении. Человек отслаивался от «миров иных» в своей практике и сосредотачивался на «этом мире». Искусство и театр сделались героико-психологическим зрелищем «этого мира», чтобы затем стать социологическим феноменом. Когда «русские» стали

мыслить и пытаться осознать свое место в культуре, то их подход, по-видимому укорененный в православно-сакральном мироощущении и мирочувствовании, был иным, а именно «онтолого-символическим»… Для русской культуры «органично» именно

архаико-ритуальное осмысление наследия, а не «университетско-литературоведческое». Мистерия «Дома

Достоевского» будет исходить из «языческого» знания о ритуале как символике сознания, где правильное ведение наличного: то, что узнается сакральными фигурами и предлагается всем к обучению, есть пласт реальности. Взяв это чудесное знание древних

мистерий — ритуал, «Д. Д.» будет в дальнейшем выявлять знание святых, а именно знание о том, что сознание-сердце есть «поле битвы» и подвига…

Мистерия… не мыслит заменить литургию как

целостную икону памяти святых Церкви — нет: мистерия символизирует иероглифы сознания еще только «около церковных стен». Гений здесь не автономен, не противостоит, но как бы сослужит святому

свидетельству.

(Позднее, в начале 80-х, этот замысел театра-лаборатории-школы получил название «Театр Мертвого

Дома» (ТМД), сохранявшееся в качестве имени для

проектов сценической и экранной формы до последних дней Шифферса.)

Сергей Бархин. Потом он долго, несколько лет

предлагал, даже уговаривал меня: «Ну давай отметим столетие со дня смерти Достоевского». Начал развивать такую мысль — что русский театр возник

из западного, прямо завезен, хотя и здесь в России

был какой-то зачаток театра самостоятельного, который должен был выразиться в самостоятельное

здание. А так как здание театра возникло в каком-то

смысле из церковного, то если бы развивался, мол,

русский (или восточный, не знаю какой) театр, то…

Мы стали думать — какое же здание могло возникнуть? И мы пришли к простому выводу: там все нефное было, а здесь — центричное. Т. е. там устремление… к Папе, а здесь устремление к Богу. Все это я,

конечно, очень вульгаризирую!

И мы стали придумывать постановки — кусков,

т. е. не инсценировку «Карамазовых» или «Бесов»,

а какого-то отдельного куска. Он хотел, например,

делать исповедь Ставрогина, «Великого инквизитора»… долго просто так, как Манилов, мечтали…

Последней театральной «организацией», с которой сохранялись связи, был любимовский Театр на Таганке, где Шифферс соучаствовал в ряде постановок и был одно время своего рода «мозговым центром»

(на вопрос «Что он там делал?» Ю. Н. Погребничко,

который в то время ставил у Любимова «Три сестры»,

ответил: «Сидел в зале и говорил Любимову, что делать». Надо добавить: не получая за это ни копейки).

Там на «расширенном худсовете» и был представлен

проект ТМД и макет Бархина (март 1981). Дело кончилось скандалом; все в этом представлении: и большой крест в середине макета, и соединение православно-русской мистики с буддизмом и йогой, и неуместный (для «расширенного худсовета») пафос

выступления Шифферса — вело к этому.

На Таганке Шифферс работает с Любимовым над

«Борисом Годуновым» и начинает готовить «Тартюфа» — заканчивал эту постановку уже Любимов, поскольку Шифферсу пришлось оставить театр. Вроде

бы избавиться от него требовали сверху, но Валерий

Золотухин называет в качестве одного из конфликтов, приведших к разрыву с Любимовым, разногласие, очень характерное для Шифферса: «Мне кажется, что с Любимовым они поссорились на

почве „Бориса Годунова“. Там есть место,

когда выходит патриарх в белых одеждах и совершает на сцене обряд пострига.

А Шифферс, как богослов и человек верующий, говорил, что делать это на сцене нельзя».

Почему священнодействие нельзя

представлять «понарошку»?

Макеты к проекту «Дом Достоевского».

Фото из архива С. Бархина

Уже в 1970-е годы складывается оригинальная религиозная семиотика и эстетика Шифферса, в которой связующей

и одушевляющей силой его собственного мистического опыта были символизм

Вячеслава Иванова, философия культа

о. Павла Флоренского, литургическое богословие преп. Максима Исповедника,

принципы буддийской йоги. В основе

лежали принцип «всеобщей иконичности» (образности, символичности), представление об иерархии «Божественный первообраз — священный образ

(икона) — художественный иероглиф» и символический реализм: образ (и отчасти иероглиф) несет

в себе энергию первообраза.

Соответственно, для Шифферса творение образа

(живописного, поэтического, театрального) было творением действенной реальности — действенной в значительно более существенном смысле, чем это принято понимать в светской эстетике: образ действует не

психологически, а магически, энергией первообраза.

Из дневника. Художник, как и поэт, создает «существа». Фокусы энергий.

Они далее живут самостоятельной жизнью, блуждая, заражая или

дез-инфицируя. Ответственность. […]

К большому сожалению (!) даже «похороны Илюшечки» делать нельзя, ибо нет «выдуманного»

храма (храм освящается; антиминс надписывается;

облачение не может быть на выдуманном «священнике»), где отпевают Илюшечку. Вот такие дела. Он,

Достоевский, видимо (вослед Пушкину) не задумывался над этими вопросами.

Образ, икону творит святой (прежде всего, как образ святой жизни); художественный иероглиф — в сослужении святому — гений. Применительно

к театру это означало, что театр должен уподобляться не балагану, зрелищу, «шоу», а сослужить литургии святых.

В работе над «Борисом Годуновым» эстетические

идеи включаются Шифферсом в контекст его историософии России. В начале 80-х он помогает старшей дочери Елене в написании диплома в ЛГИТМиКе по

пушкинской трагедии.

Из предисловия к диплому. Мистерия-миф всегда суть и летопись данного народа, отличающегося от других народов особой организацией пространства, как своего, освоенного культурной практикой.

Абрису структуры пространства «Бориса Годунова»

как модели «русской вселенной», реконструкции мифопоэтической структуры трагедии и мифопоэтическому вселенскому «сознанию-зрению» поэта посвящена работа.

Из записей Шифферса на полях диплома.

Пространство как «среда обитания» генотипа;

«стиль» — каталог элементов жизнестойкости, «наследственность»… «Человек и его среда» — это стиль

жизни и жизнечувствия, жизнезнания.

«Трагедия» (восходящая к культу) давала «маски»

(имя-генотип) и поведение в среде, т. е. морфологию

культуры. «Mimesis».

В «морфологии» растительной и животной «портрет» того или иного вида дан в его «виде» и «среде» и «поведении»; для человека его «ген-портрет»

дается в культуре, в «стиле» жизни как культуры.

Двуногое прямоходящее при обозначении внешнего вида (голого!) строит разные «стили» жизни: облачения; внутренние гено-портреты даются в «облачениях стиля».

Е. Шифферс.

Фото из архива В. Рокитянского

Пушкин… нашел «большой стиль», т. е. генотип

культуры, сохранение народа в «стиле жизни».

Художнику: костюм «актера» должен быть иероглифом «внутреннего тела», татуировкой…

Здесь два важнейших новых мотива. Во-первых,

почерпнутая у Константина Леонтьева, в его органической историософии, тема «морфологии культуры»,

придание эстетическим категориям (стиль) биосоциального значения (жизнестойкость). Во-вторых,

тема «маски», «позы» и «жеста» как выражения сущности. Отсюда проистекает такая особенность творчества «позднего» Шифферса, как единство языка,

в котором выражаются не только его театральные

и кинематографические идеи, но и его мысли о назначении человека, об истории и будущем народа и государства. Инициация, «второе рождение» есть

на этом языке посвящение в архетип, «ритуальную маску рода» («В каком пространстве мы находимся?», 1982). Поэт — это «маска Вселенского Адама»,