Когда, с какого момента ХХ века Гамлет замешался в толпе и больше оттуда не выходил? Началось ли это опрощение с Гамлетино Сандро Моисси? Но нет, ведь потом являлись английские джентльмены — главные держатели главной шекспировской роли, итальянские и польские красавцы, да и отечественные Гамлеты (по делу или нет) воображали себя «красой вселенной, венцом всего живущего»? Может, это Гамлет в джинсах — Владимир Высоцкий — приписал датского принца к четвёртому сословию? Хотя у Высоцкого Гамлет всё-таки поэт, бард. Или это был совершенный простак прямиком из «датской» глуши — Евгений Миронов? В весёлом мхатовском «Гамлете» Юрия Бутусова положение принца уже никакого удивления не вызывало — там, среди отщепенцев, его законное жильё. Скорей всего, Гамлет Ингмара Бергмана мог бы возглавить (завершить, ибо это был 1986) убогую родословную принцев из Эльсинора в ХХ веке. Был тот Гамлет выродком, изнасиловавшим Офелию, но не злодеем, а генетическим вырожденцем, ибо от Гамлета-старшего никакие принцы не рождались, а рождались такие ублюдки от Клавдия. Время от времени хватался этот Гамлет за бок, потому что разлитие желчи мучило его безумными приступами, от которых он катался по полу и корчился от боли. Когда в финале наконец-то приходил Фортинбрас с бандой, вооружённой до зубов автоматами, спокойствие и порядок королевства восстанавливались. Разочарование в Гамлете и возможностях гуманизма, который «тянулся» за ним, словно благородное одеяние, наступило, таким образом, на закате прошлого века. Путалось это одеяние под ногами, на него наступали, топтали, бросали как немодную и непрактичную деталь современного туалета. Тогда место защитника справедливости в сознании мыслящего человечества определено было с безнадёжной точностью: что он Гекубе, этой здоровенной родине-матери, этой бабище, для которой человеков на земле хорошо б числом поболее, ценою подешевле? Слабые мысли о предназначении ещё бродили в замутневшем мозгу наследных принцев (интеллектуалов), но осуществляли они не предназначение, а, словно подгоняемые СЮЖЕТОМ, спешили покончить с обязательствами, наложенными на них миссионерским замыслом великого драматурга.

Так и в «Гамлете» Валерия Фокина сюжет забегает вперёд и хватает за шкирку пьяного в стельку Гамлета, чтобы он хоть на ноги встал и успел отработать всё оплаченное фабулой. Встать на ноги — и задача сюжета, и сверхзадача замысла. В переносном смысле она означает найти в себе силы, чтобы рассеять наваждение, подняться человеком, а не оставаться живым трупом. Марионеткой, которую протаскивают сквозь толпу, волокут по ступеням, придерживая с двух сторон, обозначая телесное присутствие принца Гамлета в дворцовых церемониях, в то время как его душа молчит и мычит. Воссоединяя Гамлета ХХI века с его предками из ХХ, Фокин создаёт спектакль-репортаж. Гамлету, презренному ХХ веком, даётся шанс пробудиться, проснуться от тяжёлых снов и вернуться к реальности — привычно кошмарной. Гамлет у Фокина должен ухватиться за кусочек сознания — о большем нет речи, для большего нет потребности ни у принца, ни у его современников.

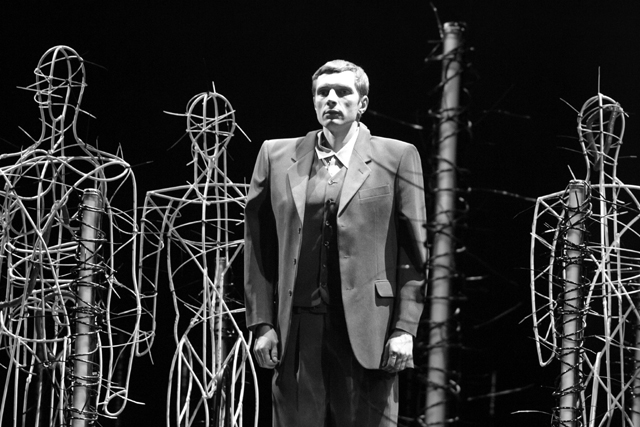

Фокин, если от журналистики перейти к поэтике, режиссёр-стереометр. В какой проекции ни посмотри: целесообразность, красота, смысл. Всё лишнее и многозначительное отсекается, многословие — в тексте и мизансцене — убрано. Оттенки, знаки — минимальны, да и то — они в материи спектакля, никак не вынесенные за её скобки. Оттого спектакли Фокина вообще и этот последний, «Гамлет», кажутся не то чтобы холодными, а скорее лишёнными материнской (режиссёрской) ласки. Его спектакли — дети спартанского воспитания. Оно продумано и просчитано. Это математическая композиция. Но математика ещё с античных времён была родной сестрой музыки. Музыка местами как бы атональная, анти-мелодичная, усиленно духовая, ударная — музыка-шум и гвалт Александра Бакши в «Гамлете» в полной гармонии с математической музыкой режиссуры. В таком же единодушии с нею металлический расчёт Александра Боровского — конструкция куска амфитеатра, чаша которого расположена у задника, так что весь зрительный зал с его красотами (они проигнорированы, публика на дне) оказывается составной частью гигантского урбанистического сооружения для толпы. Свет также центростремителен. У Дамира Исмагилова свет меняется от плотного к рассеянному, от белого к замогильно синему и красному, играет тенью, в которую спрятаны лица и тела; встречными потоками идёт с «неба» и из-под «земли», а лестницу наверх (она же лестница вниз — кому что назначено) делает то безжизненно плоской, то таинственно глубокой, то загадочно прозрачной. Чем строже и проще задуман спектакль, тем прочнее пригнаны друг к другу составляющие коллективного творения. В «Ревизоре», «Живом трупе», «Ксении» были те же пропорции музыки, мизансцены, декорации. Это не минимализм, это аскеза сценического языка. Поле зрения в «Гамлете» изрешечено железными переплетениями, сквозь которые арена не видна, и банальные иллюстрации из традиционных постановок «Гамлета» — «Мышеловка», фехтование — едва просматриваются. А зачем на них лишний раз смотреть? Они расслабляют и отвлекают от пружины спектакля.

Нельзя не обратить внимания и на то, что трагедия переложена в прозу и основательно переписана. Русские переводы не узнаются, потому что, сталкиваясь, они образуют словесный беспорядок, а он на руку спектаклю. И в сюжете — перестройки и сокращения. Они, как и новоделы стилистики («антреприза», «презентация», «адекватность») имеют общую цель — простоту и прямоту. Новый текст «Гамлета» отдаёт «Даун Хаусом», или прикотенковским «Эдипом-царём», нагловато-весёлым и по-современному притворно-примитивным пересказом классики. Превращением её в виртуальную интернет-структуру — слышал звон, да не знаешь, где он. Что скрывать — современный театр не в состоянии стилизовать и реконструировать. Современный театр может говорить на близком ему наречии. Не до жиру, быть бы живу: то есть в прямой речи, в доступности языка, в переложении литературы для общего слуха — путь выживания театра, самая краткая дорога от элитарности к публичности. Театр в «Гамлете» не притворяется простаком. Он сам, сознательно расчищает «умственные» груды, под коими погребена трагедия. Может быть, авторам хотелось вернуть сегодняшний театральный зал к ситуации конца ХYI века? Тогда красоты стихов и глубокомыслие доставались «верхам», всяким Рэтлендам и Эссексам, а детектив датского королевства — «низам», тем, кто ближе всех стоял к подмосткам. Сейчас же — и это дано понять, в том числе и переводом, — «верхи» и «низы» в одной толпе. Новый текст «Гамлета», сделанный для солидного (академического) театра, отличается от других новых переводов Шекспира, тоже заказных (Сороки, Додиной), установкой на мировоззренческий примитив эпохи. Цитирую: театр, если он не хочет изоляции в снобизме, должен принимать к сведению все необратимости реального времени.

На афишах задолго до премьеры театр указывал: «драматургическая адаптация В. Леванова». Адаптация — стало быть, упрощение, укрощение поэтизмов, своего рода отступление от трагической полноты, широты и долготы. Такой перевод настроен и общим решением спектакля — в нём ни язык, ни мизансцена не захлёбываются в метафорах (как знаменитый литовский «Гамлет»). Шекспировские герои общаются суховато, на казённом и уличном языке, без поправок на возвышенные требования жанра: «текущий момент», «классно»… Гертруда и вовсе почти лишена слов, а Гамлету, когда захочется покрасоваться, не обойтись без язвительности в знакомых монологах. Он обрывает на полуслове «Быть или не быть», претенциозно начатое на английском, и выбрасывает за спину череп, командуя кому-то — не только себе: «хватит». Самодовольная поза полулежащего принца и манерно отставленная рука с черепом — из категорически другой постановки. И нам показали классический огрызок из неё — с красноречивой гримасой отвращения. Из обязательного набора гамлетовских сцен уважена только сцена с флейтой. А ведь далеко не все трагические знаменитости сохраняли её. Для фокинского спектакля «играть на мне нельзя» (так в допотопном переводе поэта) — ключ к центральному образу, ключ проржавевший, с трудом входящий в замочную скважину и поворачивающийся в ней, но всё же крепко зажатый в руке принца.

Фокин не намекает, не кокетничает с интеллектуализмом трагедии, не стремится поразить режиссёрской фантазией, он попросту разыгрывает политическую фабулу на все времена. Она и есть пружина спектакля, и вся тайна трагедии — считающейся величайшей загадкой всех времён — на этот раз открывается в её прямом переводе (их в спектакле много, на разных уровнях) на элементарные понятия ХХI века. Тут нет ничего сверхоригинального и абсолютно нового. Разве что досказано и доказано, что есть трагедии похлеще театральной. Они не на сцене. В качестве свидетеля призван не только Горацио («безмолвный соглядатай»), но и труппа бродячих актёров, потрясённая тем, что происходит в Эльсиноре — им такую пьесу никакой Шекспир не напишет! Они выглядывают из-за кулис, высовывают головы из оркестровой ямы, чтобы ничего не пропустить! Примолкшие лицедеи, закрывшие лица масками, потеряв весь свой дурацкий кураж, робкой кучкой пристраиваются к зрителям.

Им достаётся финал, мы же видим вот что. Пьяненький, обколотый принц чем-то опасен, иначе зачем его спаивать, зачем соблазнять? Зачем пугать странными зрелищами? Спектакли идут здесь регулярно: сегодня Призрак Гамлета-старшего разгуливает по верхней галерее (точно по тексту Шекспира) — только это не мистика и не призрак, а пьеса вроде «Мышеловки», но поставлена мышеловка не на короля, а на принца. Завтра Полоний ставит свет и звук для мизансцены свидания Гамлета с Офелией, обнаруживая, что не забыл уроки любительского кружка в университете. Напоследок Клавдий (после пинка в бок от Гертруды) придумывает представление с тотализатором из поединка двух юношей-сирот — Гамлета и Лаэрта. Руками невменяемого Гамлета нужно в очередной раз поменять композицию властного ряда. Пусть он отомстит, как думает, за убийство отца, — кто-то соберёт урожай интриги. Этот кто-то — она, Гертруда. Тут уж безусловная новизна. Не случайно Гертруду Дамир Исмагилов обливает красным лучом, сразу выдавая тайные кровавые помыслы бесстрастной королевы. А Марина Игнатова всё оправдывает. Во-первых, это актриса, умеющая выразительно молчать. Во-вторых, получив после резекции текста всего-то пару реплик, она блестяще ею воспользовалась. Описания заслуживают мимические сцены: деловая встреча с Розекранцем и Гильденстерном, выправка «первой леди» на празднике толпы. Её реакция на свидание Гамлета и Офелии: «Любовь?» — Пауза. Уверенно и жёстко. — «Любовью тут и не пахнет». Заговор, тактика! В середине спектакля Игнатова является как будто в облике другой своей королевы — Елизаветы из «Марии Стюарт» БДТ: огромный рыжий парик и белое лицо сфинкса. На свидании с сыном Гертруда утирает ему нос и брезгливо отбрасывает платок. А как она передразнивает его слёзы, как смеётся над жалобами! Детство Гамлета с равнодушной и жестокой матерью встаёт, как картинка. Наконец, самоубийство Гертруды, проигравшей сыну, — тут прямо-таки корнелевская Клеопатра, — достоинство, спокойствие, при этом ни лишних движений, ни одной случайной интонации. Молчаливая Гертруда всех держит в своих руках: и ничтожного Клавдия, и жалкого сына, которого без раздумий сведёт с ума, для чего нанимает его школьных друзей и регулярно сверяет план с его выполнением. Для неё не стоит труда обвести вокруг пальца и увальня Лаэрта (Павел Юринов): посочувствовала, пожалела, навела на цель. Каждая минута Игнатовой-Гертруды на сцене — твёрдый и неслышный шаг к цели.

Почему и в чём она проиграла сыну, уже в первые минуты спектакля погружённому в непробудный сон и видящему сны? Гамлет Дмитрия Лысенкова — не бог знает какой умник (даже жалуется — «у меня печень интеллектуала», желчи не хватает), не боец, не эгоцентрик. Он человек толпы, но он один из тех, кто пытается выбраться оттуда, подняться наверх — не то чтобы стать наследником Клавдия, а стать собой, тем, на ком не играют, кто слаб и силён, кто всё ещё хочет любить, и у кого всё отнято. Выбраться со дна можно только по спинам и по трупам. Гамлет понял это, когда заколол Полония и не мог остановить осатанелую длительность ударов по мёртвой кукле. В Лысенкове традиционного Гамлета-мыслителя было больше, когда он играл Гели Гэя. В постановке Фокина налажена связь с другой традицией ХХ века — со временем отменённых иерархий и стёртых физиономий. Последняя (или очередная?) попытка выделиться, вырасти, выстоять — безуспешна. Даже Горацио (Андрей Матюков) не думает, что увиденная им история бедного виттенбергского студента кого-то заинтересует в будущем. Пожалел заколотого, отравленного, подошёл и обнял. Трогательный жест бессилия. Летописцем он себя не видит и не чувствует. Гамлет Фокина и Лысенкова рождён вибрацией «датской» почвы, на которой — колосья, поражённые спорыньёй (опять из перевода Пастернака); заражённой гербицидами, над ней вредные испарения и туманы, в которых непритязательный розыгрыш должен сойти за мистическое откровение. Кратко, но мрачно разыгран «Гамлет». Его главный герой в одеянии балаганного дурака, с кастрюлей на голове и жареным поросёнком на блюде, в притворном безумии и непритворной растерянности перед реальностью успевает принарядиться в чёрный колет, высокие сапоги и чёрное трико, потом в белоснежный комплект фехтовальщика, но что толку? Потуги ничего не родили.

Напоив в отместку Розенкранца и Гильденстерна и подняв за волосы эти безвольные, глупые туши, Гамлет демонстрирует: вот чудо природы, человек. Он насмехается над заблуждениями веков, над верой в превосходство наше над скотами и хрюкает в ответ на отчаянные призывы Офелии принять обратно его подарок, его дитя.

Для меня лично лучшим Гамлетом был и остаётся Смоктуновский (не фильм Козинцева, а образ, созданный актёром). И лучшими моментами в мировой коллекции «Гамлетов» — монолог о человеке («какое чудо природы человек») и сцена с флейтой, где этот не ко времени высокомерный принц заставил замолчать все мировые шумы одной фразой — «играть на мне нельзя». В аналогичных эпизодах спектакля Валерия Фокина мне ясно слышатся ответы шекспировско-советскому супермену 1964 года. Они убедительны, это аргументы. Гамлету ХХI века не суждено — и, должно быть, долго не будет суждено — восхищать нас чем-то идеальным и благородным. Так что Дмитрию Лысенкову досталась невыгодная роль. Зато по плечу, по средствам, нужным для такого адаптированного «Гамлета». По экспрессии, близкой к истерике, по комедийной гамме и динамике, по клоунской пластике и мгновенным переходам от антраша к смыслу этот Гамлет неповторим. Он отважен без раздумий. В доставшейся ему паузе между водкой и уколом, он, маменькин сынок из «золотой молодёжи», находит виновника всех бед — и это не Клавдий.

Качающиеся в руках Гамлета висельники, боевые ребята, приставленные к принцу Гертрудой, — кукольный театр. Череп, насаженный на руку, чтобы досадить велеречивому Лаэрту, убивающемуся над урной с прахом сестры, пятерня над черепом (корона) — тоже кукольный театр. Торчащие из оркестровой ямы головы королевской четы — ещё один кукольный театр. Гамлет, в этом спектакле обделённый, что бы он про себя не думал, интеллектом, против театра Гертруды и иже с ней, имеет свой театр. Его корни в травестии, в петрушечном, простонародном юморе, вовсе не безобидном и отнюдь не бессильном. Мёртвые куклы, которых время от времени скидывают в общий ров, куда дорога и убитому Полонию, и утопившейся Офелии, — недействующие лица кукольного представления. Бездумно веселящая толпа на главном государственном действе, и кружок любопытных вокруг сбрендившего принца — тоже кукольные силы. Во всём этом есть скрытый горький смех, которому явно уступают шекспировские могильщики с их «бородатыми» прибаутками о жизни и смерти. Пусть на форменных куртках их наличествуют знаки нового «перевода» (могильного сервиса) — им далеко до свежего юмора из кукольных сфер. К сожалению, ритм спектакля сбивчив в этой сцене. И ещё: когда разыгрывается невидимая из зала «Мышеловка», а двери в том же зале условно заколачиваются (чтобы Клавдий не сбежал), Гамлет вроде бы с микрофоном в зале и в то же время — нигде. Он сам куда-то убежал, как бы потерялся. Действие разбросалось по театру, и в центре спектакля образовалась временная пустота.

Трагедия Шекспира в Александринке — это комедия из новых слов о толпе, Гамлете и Гертруде. О неравностороннем треугольнике. Остальные фигуры в строгой и точной геометрии не построены. Розенкранц (Тихон Жизневский) и Гильденстерн (Владимир Колганов) — типичные ищейки, с юмористической отсылкой к Ильфу и Петрову: «Лев Скамейкин и Ян Рубашкин, прыгая по перрону, как молодые собаки…». Полоний (Виктор Смирнов) — безобидный тупица; Клавдий (Андрей Шимко) — безобидный трусишка. Офелия (Янина Лакоба) — испуганная старшеклассница с комплексом вины. Словом, окружение — те, кто в ближнем круге, но дальше всех, дальше, чем мягкое, бессознательное лоно толпы.

У Фокина непременно бывают цитаты, явные и неявные. Здесь есть одна, какая-то собирательная: бедняжка Офелия застаёт Гамлета, рубящим тело её отца, — а это посильнее, чем грустные песенки и даже помешательство. Она укачивает Полония — как Лир укачивал мёртвую Корделию. Это колыбельная без слов, с едва слышным голосом тоски — лирическая сноска.

P. S. Не думаю, что нужно распространяться на тему, зачем чёрные тройки от FOSPа сменяются на наряды елизаветинской эпохи и обратно. Лучше добавлю одну историйку из прошлого. Однажды в Ниде, райском уголке на Куршской косе (тогда Литовская ССР) я пошла погулять по лесу. И вижу впереди на возвышении аккуратное здание в один этаж с огромными стеклянными окнами, задёрнутыми изнутри плотными шторами. Никакой ограды, никакой охраны. Любопытство берёт верх, поднимаюсь по холму, иду к зданию, и вдруг с двух сторон выходят две огромные овчарки. Они не лают, просто движутся навстречу мне. На них нет поводков и цепей за ними не слышно. Воспитанные собаки. Делают несколько шагов и останавливаются, глядя прямо на меня. Ждут, когда я поверну назад. Никогда ни до, ни после, во всех передрягах с людьми, способными обижать жестоко, я не испытывала такого унижения. Наверное, потому, что с собаками не объяснишься, они, натравленные на тебя тебе подобными, автоматически превратят тебя в гонимое животное. Овчарки в александринском «Гамлете» по личным ассоциациям идей — ход сильный.

комментарии