«Америка 2» (по пьесе «Америка, часть вторая» Б. Срблянович). Театр им. Ленсовета.

Режиссер Петр Шерешевский, художник Александр Мохов

«Америка-2» сербки Биляны Срблянович, чьи социальные сатиры в Петербурге оказались куда больше ко двору, чем русский народный драматург Макдонах, — это, прежде всего, жесткий очерк «их нравов». Петр Шерешевский двинулся примерно в том же — обличительном — направлении. Его «Америка-2» — страна социальных масок и «гримас». А катастрофа 11 сентября (действие пьесы происходит примерно через год после нее) заметно меркнет перед катастрофой главного героя — яппи Карла Россмана, потерявшего работу c зарплатой «больше, чем у президента». На это событие нанизываются все прочие, происходящие в пьесе.

Переклички с Кафкой (вроде бы на его недописанный роман «Америка» ориентировалась Срблянович) завялены в спектакле на уровне текстовых цитат. Но сам он далек от кафкианского морока, а больше похож на цирк или варьете. К номерному построению провоцирует сама композиция пьесы, части которой у Срблянович не слишком надежно подогнаны друг к другу. По делу — и дуэт конферансье, сладкая парочка Санта-Клаусов (Александр Новиков и Олег Федоров), обмотанных, как взрывчаткой, гирляндой разноцветных лампочек, и выступающих под назойливый рождественский мотив «Let It Snow». Санты скрепляют действие, по ходу его перевоплощаясь в обслугу — швейцаров, секретарш, официантов и даже автоответчик.

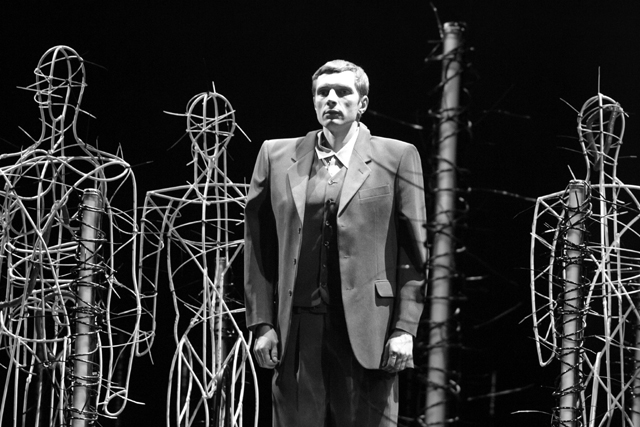

Фантазия режиссера щедро развернулась в области сценического дизайна. На сцене — настоящие неоновые джунгли, диван, украшенный разноцветными проводками, как в фантазиях Жан-Поля Готье, проволочные манекены, раздвижная стена из желтой резины, кровать дыбом (буквально как во «Фрекен Жюли» Евгения Марчелли) и еще много чего — светящегося, кричащих расцветок. Мебель и люди то и дело подвергаются всевозможным метаморфозам. Сквозь кровать в сцене смерти одного из персонажей прорастают розы — и вот это уже катафалк. Или официант выскакивает проворным пауком с восьмью лапами — по тарелке в каждой.

Самый смешной, проработанный мотив — деспотии обслуживающего персонала. Швейцар-шантажист Рауль (Александр Новиков) с масляной улыбкой и хитрыми глазами-щелочками терроризирует жильцов элитного кондоминиума поборами. Официант с лицом, похожим на изменчивую пластилиновую маску и резиновой улыбкой-прорезью в ней (Олег Федоров) сверлит взглядом злостных неподателей чаевых. Эти монстры — настоящие «американские боги», требующие постоянных жертвоприношений

Характеристики других персонажей тоже преувеличены, заострены. В то же самое время образ Мафи (героини Светланы Письмиченко) — чуть более объемный, эмоционально насыщенный, чем другие. А Ирина (героиня Лауры Пицхелаури) — чуть более декоративна, чем, возможно, задумывалось. Так что определить меру условности, предполагаемую режиссером в отношении действующих лиц, практически невозможно. То, что герои «Америки», подобно героям многих других пьес Срблянович, постоянно говорят о себе в третьем лице и озвучивают ремарки, значительно увеличивает «разрыв» между актером и тем, кого он изображает.

Нейтрально-неуверенная игра актера Алексея Фокина хорошо резонирует с тем свойством, которым исчерпывается его персонаж. Потеряв работу, Карл теряет себя. В остальном Карл — настоящий «человек без свойств», без прошлого, без биографии и, как выясняется, без будущего. Пустая оболочка, через которую временами проходят остаточные импульсы желания или раздражения.

Но это, действительно кафкианское, ощущение образа рождается случайно, не поддержанное режиссурой. Она — неумеренно декоративна, увлечена деталями. Если у Петра Шерешевского и было сквозное намерение показать Америку как «кафкианский образ-сновидение», предъявить зрителю героя, «выброшенного из системы» и «попытавшегося жить заново», то оно пало жертвой чрезмерной увлеченности китчем.

У меня тоже осталось странное впечатление: столько всего придумано и процитировано, на сцене все вроде бы шумит, трещит, фырчит, искрит, сверкает… а в итоге?..

Шерешевского-постановщика — слишком много; Шерешевского-режиссера — слишком мало. При том, что автор спектаклей «Собачий вальс», «В гостях у порока» и особенно «Как ты bellе» узнаваем! И Кафкой он увлечен всерьез… и темы поиска себя, отчуждения, обезличивания — ЕГО темы… и актеры, не так давно еще игравшие «Кровать для троих» (одной мне показалось, что есть некий эстетический «мостик»?), вполне убедительны… чего же нам опять не хватает?!

Сама не пойму.

Понимаю, что это дурной тон.

Нельзя режиссеру спектакля вступать в дискуссию на этих страницах. Но сдержаться уже не могу.

Спасибо за быстрый и уничтожающий отклик Татьяне Джуровой.

Точно так же – снисходительно, покровительственно и пренебрежительно отозвалась она на страницах ПТЖ и о моей предпоследней работе в Петербурге – спектакле «Как ты belle…». Складывается ощущение, что ПТЖ раз за разом, с самого начала моей профессиональной деятельности, декларирует, что городу Петербургу не нужен режиссер Петр Шерешевский. И весьма успешно добивается желаемого результата. Пять лет я молчал, и благодаря таким критическим отзывам, молчание это продлится еще на многие годы.

Очень просто разбрасываться оценками: «ощущение образа рождается случайно, не поддержанное режиссурой» или «Переклички с Кафкой … заявлены в спектакле на уровне текстовых цитат», но «Если у Петра Шерешевского и было сквозное намерение показать Америку как «кафкианский образ-сновидение», предъявить зрителю героя, «выброшенного из системы» и «попытавшегося жить заново», то оно пало жертвой чрезмерной увлеченности китчем».

Значительно сложнее попытаться прочитать язык спектакля, понять, зачем режиссеру понадобился китч и балаган. И судить о работе не исходя из собственных представлений, а по законам, предложенным создателем спектакля. Труда требует вспомнить, что сам Франц Кафка в своих романах весьма свободно пользуется буффонными фигурами, вроде Деламарша и Робинсона «Америки», превратившихся в Господ В Сюртуках в «Процессе».

Элементарное доверие к автору пьесы и авторам постановки подскажет непредвзято настроенному критику, что речь в спектакле идет не об «ИХ НРАВАХ», не о далекой «Америке» с неведомыми яппи, но о каждом из нас, продающемся ежедневно, погрязшем в неоне, балагане и суррогате сегодняшней, жестко социально ориентированной жизни. И о мучительном процессе избавления от скорлупы… Попытке вылупиться из социальной маски и стать человеком. Попытке неудавшейся, разбившейся о привычки и стереотипы. И оттого наблюдать за героем, в глазах которого все окружающие его люди становятся гротескными монстрами, еще более страшно.

На чем базируются оценки рецензента, кроме собственного вкуса – «мне нравится – мне не нравится», — из статьи понять невозможно. Апломб же и подача этих оценок в виде установленной высшим судом истины – вполне себе кафкианские.

Уважаемый Петр!

Наверное, действительно негоже нам вступать в дискуссию на этих страницах.

Вы поставили, как сумели. Я написала, как умею.

Не стоит преувеличивать значение критики, ее влияние на вашу профессиональную судьбу, тем более в таких узкопрофессиональных сферах.

Позвольте Вас процитировать. «И о мучительном процессе избавления от скорлупы… Попытке вылупиться из социальной маски и стать человеком. Попытке неудавшейся, разбившейся о привычки и стереотипы. И оттого наблюдать за героем, в глазах которого все окружающие его люди становятся гротескными монстрами, еще более страшно». Вы здесь говорите о «процессе», о «попытке», «становлении». Это замысел. Однако заявленная Вами в спектакле эстетика маски, балагана, аттракционы (во всем этом самом по себе нет ничего дурного) препятствует восприятию происходящего с героем как некого «процесса».

Да и другие герои у Вас изначально заявлены как «монстры».

Я за Вашим творчеством слежу уже давно.

Поверьте, его восприятие тоже меняется во времени. Любое мнение субъективно. Будут и другие отзывы.

Уважаемый Петр!

Не обращайте внимание на бредни, которые пишут завистливые женщины!

Я посмотрела Ваш спектакль сегодня второй раз и сделала это с удовольствием. Мне очень понравилась постановка, декорации, отличная игра актеров. Особенно момент, когда Светлана Письмиченко исполняла песню «Only the good die young», а из кровати прорастали розы, вообще гениальный момент, я считаю. Спектакль очень современный, в нем очень много всего: есть очень трогательные, щемящие сердце моменты, есть очень грустные, но очень реалистичные, вообще всё правда, я верила в происходящее на сцене, и было бы наверно очень печально на душе, если бы все то, что я увидела, не было преподнесено в такой легкой, красочной форме, с хорошей долей юмора. История трагичная, поэтому, несмотря на то, что в спектакле много забавных моментов, смеяться не хотелось, но и плакать тоже, это все помогло задуматься над увиденным, над показанной историей и сделать свои выводы.

Спасибо Вам большое, это замечательно, когда спектакль смотрится на одном дыхании и время летит незаметно, а главное после просмотра есть, над чем подумать. Очень креативная и интересная постановка, грустная, но правдоподобная история, к сожалению, в жизни обычно все так и есть.

Советую посмотреть этот спектакль. Я не увидела никакой излишней декоративности, неуверенной игры Фокина и прочего, что прочитала в отзыве Татьяны Джуровой.

Считаю, что эта дама излишне консервативна и старомодна, чтобы адекватно оценить эту работу. Если бы Карл был таким же ярким героем, как Мафи, то было бы совершенно не понятно, почему он волк-одиночка, почему, когда он остался без работы и без денег, он не знает, как жить дальше, почему, когда у него появился шанс что-то изменить, он наделал в штаны и сбежал, и почему он умер. Карл вроде бы есть, а вроде и нет, его жизнь разрушилась и он вместе с ней, поэтому не надо наговаривать на Фокина, у него получился правильный Карл.

Повторюсь, все актеры прекрасно играли и были убедительны в своих ролях!!!!

Ответ Татьяне Латышевой.

Не понятно, почему все так набросились на Татьяну Джурову,

которая всего лишь (без личных выпадов), написала то, что думает.

Билена Срблянович создает прекрасные, ранящие пьесы.

В том, что критикам хотелось бы видеть по этим текстам такие же ранящие спектакли, нет ничего криминального.

Это, Татьяна, НОРМАЛЬНО.

А вот подозревать человека в зависти, да еще и разразиться своими подозрениями в блог — странно.

Из серии: в чужом глазу соломинку видеть, а своем — бревна не замечать.

Кстати, про «не замечать».

Если бы Вы, Татьяна, чуть внимательнее прочли текст Джуровой, то, возможно, заметили: «Нейтрально-неуверенная игра актера Алексея Фокина хорошо резонирует с тем свойством, которым исчерпывается его персонаж».

Тут нет оскорблений.

Их вообще — нет.

А у Вас они даже в подтексте комментария.

Наверняка, Вам по-настоящему нет дела ни до спектакля, ни до режиссера, не болит у Вас за это душа.

Просто появилась возможность за что-то отыграться с автором журнала.

Прямо в блоге.

Так, чтобы все увидели.

Но только, вот беда, видно, что Вы — отыгрываетесь.

Просто глаза режет.

Безо всякого уважения,

Р.-Л.

«Отсидел» на спектакле всего полчаса.

Ушёл.

«Алфавит» предельно ясен. Скучно невообразимо. Пустота пространства и времени, бессмысленность текста и режиссуры.

Ребята, о чем вы?! Впрочем, пианист играет, как умеет, как его научили в театральном техникуме на Моховой. Грустно…

Думаю, что спектакль и до конца года не продержится.

Ребята, а не лучше было отдать эти пару миллионов, затраченных бессмысленно, сирым и убогим? 🙂

Джурова консервативна и старомодна))))))

Пойду смотеть спектакль.

Это было, наверное, в1925—1926 годах на Украине, где в отпуске москвичи — Завадский, Вульф, Комиссаров, Марков, Прут, Морес, Кедров, Титова вместе с актерами Киевского театра — снимали комнаты на хуторе Канев в белоснежных мазанках.

Давний друг Раневской и моей мамы драматург Иосиф Прут вспоминал это время:

«Из Москвы тронулись вчетвером: Ирина Сергеевна Вульф, Юрий Александрович, Павел Александрович Марков и я.

По прибытии на место нас прекрасно устроили в уютном домике у великолепной хозяйки, пятидесятилетней вдовы Матрены Гнатовны.

Утром следующего дня Ира и Павел пошли знакомиться с местностью и рынком, а Юрий Александрович вышел посидеть под окнами — на завалинке.

Я что-то записывал в комнате, возле открытого окна, и услышал такой разговор между Завадским и хозяйкой:

— Ну, раз вы вже у моей хате, так расскажите, Юрий Лександрович: хто з вас хто?

— Я — режиссер! — ответил Завадский.

— Это ж як понять?

— Режиссер — человек, который руководит всем на сцене. Вы бывали в театре?

— Ну як же?! Була. У Полтави: смотрела «Запорожца, шо був за Дунаем»! Добре грали!

— Значит, я — режиссер: объясняю артистам, как надо двигаться, как произносить слова, как быть одетыми, и так далее…

— Ясно. А Воня хто? (Это, естественно, про меня.)

— Иосиф Леонидович — драматург. Он пишет все то, что артисты говорят и делают.

— Ага, писменник!.. Ну, а Арина Сергеевна?

— Она — артистка.

— Спивает? Може, танцует?

— Если надо, и поет, и танцует.

— Разумию. За вас — ясно. Ну, а той малый, шо вы Пашкой кличете?

— Павел Александрович — критик.

— Это чево?

— Вот Иосиф Леонидович напишет пьесу и прочтет ее труппе. Артисты, в том числе Ирина Сергеевна, выучат все наизусть. Затем я объясню артистам, как надо играть. А когда все уже будет готово, — приходит Павел Александрович, смотрит представление от начала до конца и потом говорит всем нам, что ему кажется плохо, что не годится, чему зритель не поверит…

— Стой! Значит, Осип робыть, робыть, робыть; Арина Сергеевна — робыть, робыть, робыть; вы — робыте, робыте, робыте… А Пашка прийде, гляне, да тильки каже, шо це гавно, да то — гавно, — так ему за это ще и гроши пла-тють?!

Завадский ничего не мог ответить, не имея возможно¬сти что-либо противопоставить столь «железной» логике. Он только развел руками: очевидно, Матрена Гнатовна бы¬ла права…"

С опозданием в годы посмотрела «Америку-2». На фоне последних спектаклей Ленсовета этого сезона она выглядит вполне осмысленно и нескучно. Буду думать, но по первому ощущению поставлена «Антиамерика-2», то есть никакая не Америка, все базовые американские ценности штампы тут перевернуты, сплошное «обломись» и все про нас… Если б еще не путали Кафкой…