Все дороги ведут в Рим. Куда потом — это уже никому не интересно. Так и мой, с позволения сказать, творческий путь завел меня однажды на самую вершину холма, по которому, как муравьи по муравейнику, ползали, да и продолжают до сих пор ползать многочисленные коллеги, что-то старательно строя, кому-то в чем-то помогая или мешая, выполняя свои загадочные, полумистические обязанности. Посмотреть со стороны — никогда не догадаешься, что привело их к этой куче давно засохшего и выцветшего мусора, они и сами о том вряд ли помнят, но все равно наблюдать за этим ни на миг не прекращающимся копошением забавно, а иногда даже поучительно. Теперь этот холм уже пообсыпался, облака даже случайно не ласкают его вершины, и доползти до нее — давно не повод для хвастовства или зависти, но тогда!..

В том году я поставил в Ленинграде кукольный спектакль по пьесе, как говорится, широко известного в узких кругах драматурга Ц.

Отношение режиссеров с драматургами, особенно в кукольных театрах, — это еще никем не оцененный по достоинству клад (или склад) сюжетов, из которого могли бы с пользой для себя черпать трагики, лирики, сатирики и прочие сочинители. Когда-то свою работу в театре я начал с того, что, исключительно по легкомыслию, переделал, приспособив к своим смелым режиссерским замыслам, давным-давно написанную классиком этого жанра Н. В. Гернет пьесу «Пятак и Пятачок». На место я был поставлен незамедлительно. Живой тогда еще классик сурово указал мне, не имеющему, как она выразилась («она», потому что Гернет — это женщина), ни малейшего представления о «троичном зачине пьесы», на недопустимость покушений на ее (пьесы) «архитектонику».

«Режиссеры вообще имеют обыкновение вытирать о драматургов ноги, как о коврик», — трагически сказала Гернет. Однако мир в конце концов был заключен, спектакль поставлен, и автор, разумеется не в первый раз вынужденная смиряться и идти на творческий компромисс, со счастливым лицом приняла поздравления с премьерой и куклу — традиционный подарок от театра.

Когда в следующий раз у меня возникло желание покуситься на плод трудов не менее уважаемого автора, ему (а точнее, ей, ибо автором опять оказалась женщина) тогда как раз исполнилось 80 лет (и я знал об этом!). Вооружившись букетом роз, я отправился из Петербурга, тогда еще Ленинграда, в Москву с твердым намерением расположить драматурга в пользу своего гениального режиссерского замысла. И это мне почти удалось. Без малого восемь часов мы беседовали о Радзинском и Булгакове, о конкурсе им. Чайковского и о многом, многом другом. Драматург признала меня «милым молодым человеком», напоила чаем, посетовала на бытовые сложности «одинокой, всеми забытой старухи», а я отнесся ко всему этому с пониманием и сочувствием, обещал пригласить в Ленинград на премьеру… Словом, расстались мы почти друзьями, и, хотя автору совсем не понравился мой вариант ее пьесы, я пообещал продолжить работу, безусловно и с благодарностью учтя все высказанные мне замечания.

— Мне очень неловко, — провожая меня, говорила автор ласковым голосом. — Вы будете работать, а вдруг мне опять не понравится, и окажется, что Вы трудились напрасно.

— Не стоит об этом беспокоиться, — галантно отвечал я. — Я готов усердно работать столько, сколько понадобится.

Не успел я, довольный собой, вернуться домой, как раздался телефонный звонок из Москвы.

— Я, кажется, слишком много Вам позволила, — голос моей новой знакомой был холоден до неузнаваемости. — Пьеса проверена временем, и изменять в ней ничего не следует.

После этого я услышал уже знакомый мне афоризм про режиссеров, драматургов и коврик и прощальные телефонные гудки. Больше мы не встречались. Но если вы думаете, что режиссерский замысел погиб и восторжествовало авторское право, то нет: оказалось, афоризм про коврик действительно вобрал в себя почти вековой опыт общения молодых режиссеров (ведь режиссура — это молодая профессия) с представителями почтенного клана создателей драматургии. Теперь мне стыдно вспоминать об этом, но я даже не сообщил автору о состоявшейся премьере.

Воспоминания увели меня слишком далеко от того сюжета, который вначале казался мне совершенно самодостаточным, в меру занимательным и в то же время скромным, не претендующим больше чем на один листок бумаги. Не судите строго: я виноват лишь в том, что не сумел совладать с пришедшим во время еды аппетитом. Так вот, поставил я пьесу драматурга Ц…

Нет, не могу удержаться! Еще один маленький сюжет о работе с драматургами. Один — и все, последний. Накопив богатый опыт по этой части, я, приступая к постановке, обратился к драматургу Ц с предложением принять участие в работе над текстом, на что драматург Ц (и это, заметьте, очень любезно с его стороны, далеко не все драматурги поступают так; еще следует заметить, что драматург Ц был мужчиной) согласился. Я изложил ему, по возможности убедительно, все свои соображения (свои соображения режиссерам всегда кажутся убедительными), обосновав необходимость некоторых изменений в тексте. Драматург не стал спорить и через несколько дней показал мне несколько дописанных им фраз. То ли убедительность моих объяснений оказалась недостаточной, то ли собственные мысли писателя увели его в сторону от исходных намерений (так часто случается), но результат меня не удовлетворил ни в малой степени. Я еще раз повторил свои резоны, автор опять послушно, не вступая в пререкания, взялся за перо (компьютеров тогда еще не придумали), но результаты опять меня разочаровали.

— Послушайте, — честно признался драматург Ц, — я не понимаю, чего Вы от меня хотите. Напишите сами. Напишете, а потом мне покажете.

Видит Бог, притязания мои были самыми скромными. Я действительно верил, что изменить достаточно всего несколько реплик, но аппетит… До чего точна и непререкаема народная мудрость! После моей доработки в пьесе осталось несколько реплик, бесспорно принадлежащих драматургу Ц, и еще непонятно откуда появившийся текст на целых два сценических действия. Я передал «отредактированную» пьесу автору и не без трепета стал ждать от него звонка. Звонок прозвенел. Голос в трубке звучал интригующе спокойно.

— Нам надо встретиться и поговорить. Разговор может оказаться коротким… А может и длинным.

Не буду скрывать, этот непродолжительный монолог меня сильно взволновал. Согласитесь: идя на дело, не плохо бывает представлять себе, хотя бы в самых общих чертах, возможные варианты развития событий. Поставьте себя на мое место, попытайтесь предугадать, какие сюрпризы заготовил вам автор, и тогда, я думаю, вы хоть немножечко меня поймете и не откажете в сочувствии. Я перебирал в уме разные варианты предстоящей беседы, но ни один из них меня не обнадеживал, мой прошлый опыт подмешивал в рисующиеся картины исключительно мрачные краски. Разговор, слава Богу, оказался коротким по форме и при этом совершенно неожиданным по содержанию. Вот что сказал драматург:

— Если бы эта пьеса, — сказал он, — ставилась впервые, то я не имел бы никаких возражений. Но у нее уже есть своя история, кое-кто успел ее увидеть, поэтому я вынужден просить и даже требовать… — тут я невольно проглотил слюну и безрезультатно попытался расслабить мышцы лица, — требовать, оставив на афише мою фамилию, приписать: «сценический вариант театра».

Я облегченно выдохнул, скрывая недоумение, с готовностью на все согласился, и спектакль, упомянутый «во первых строках моего письма», был поставлен ко всеобщему удовольствию, в том числе и к удовольствию драматурга Ц. Длинный вариант разговора так и остался мне неизвестен.

А теперь я, наконец, возвращаюсь к этим самым «первым строкам».

В те времена, времена монополии «общественного питания» во всех сферах творческой деятельности, кормлением драматургов ведали специальные отделы специального министерства и честно служившие там редакторы. Таким образом, связь этих самых редакторов с драматургами была самая что ни на есть живая. И вот один из них (точнее — одна, я уже устал объясняться, спотыкаясь об эти «родовые несоответствия»), узнав, вероятно, от драматурга Ц об успехе ленинградской премьеры, неожиданно позвонила мне и предложила вместе с художником спектакля срочно приехать для переговоров в Москву, в Государственный академический центральный театр кукол — ГАЦТК — под руководством народного артиста СССР С. В. Образцова. (Это впечатляющее и подавляющее одним своим объемом название оказалось неподъемным даже для моего выносливого компьютера — завис, бедняга, на слове «центральный»!) Сергей Владимирович Образцов тогда еще был жив и действительно управлял театром, то есть старался, по возможности и по необходимости, несмотря на преклонный возраст, вникать во взаимодействие всех деталей этого сложного скрипучего механизма. Но ему, вероятно, было уже тяжело.

— Театр надо спасать, — сказала редактор. — Актеры разбегаются. Надо чем-то их удержать, предложить что-то новое, интересное. Я слышала, Вы поставили хороший спектакль…

И мы с художником поехали в Москву.

Приехали. Ознакомившись с текстом пьесы, министерский редактор первым делом вычеркнула ремарку про нож, с которым по ходу действия кухарка гоняется за курицей: Сергею Владимировичу это не понравится, он против жестокости в детском театре. Я невольно вспомнил «Театральный роман», и потом он то и дело оживал в моей памяти, пока мы шли по бесконечным коридорам ГАЦТК. Сейчас мне трудно сказать, когда я первый раз увидел сон о мучительном и безрезультатном блуждании по незнакомым коридорам и лестницам в поисках то ли выхода, то ли нужной мне двери, — до этой поездки в Москву или после.

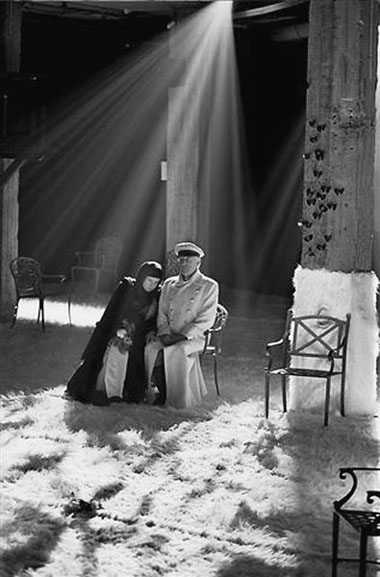

Во всяком случае, этот ночной кошмар уже много лет преследует меня, варьируя антураж и сюжеты, но строго придерживаясь своей архетипической основы. Наконец мы достигли двери с табличкой, не оставляющей места для сомнений. В приемной Художественного руководителя сидела восточная красавица, иссушенная временем и нездешним солнцем, как сладкие, но уже не портящиеся фрукты, — должно быть, секретарь. После торжественного представления самому Сергею Владимировичу и директору-распорядителю его театра Михаилу Ефимовичу Миклишанскому мы расположились для беседы в знаменитом образцовском кабинете, в удобных ампирных, из карельской березы креслах, окруженные многочисленными аквариумами с плавающими в них пучеглазыми рыбами. На память мне пришел куплет, сочиненный когда-то по просьбе моего директора, ехавшего в Москву на торжества по случаю 80-летия Образцова:

Во всяком случае, этот ночной кошмар уже много лет преследует меня, варьируя антураж и сюжеты, но строго придерживаясь своей архетипической основы. Наконец мы достигли двери с табличкой, не оставляющей места для сомнений. В приемной Художественного руководителя сидела восточная красавица, иссушенная временем и нездешним солнцем, как сладкие, но уже не портящиеся фрукты, — должно быть, секретарь. После торжественного представления самому Сергею Владимировичу и директору-распорядителю его театра Михаилу Ефимовичу Миклишанскому мы расположились для беседы в знаменитом образцовском кабинете, в удобных ампирных, из карельской березы креслах, окруженные многочисленными аквариумами с плавающими в них пучеглазыми рыбами. На память мне пришел куплет, сочиненный когда-то по просьбе моего директора, ехавшего в Москву на торжества по случаю 80-летия Образцова:

Образцову польские птички

Проклевали дырку в петличке.

В эту дырку польские рыбки

Прикололи Орден Улыбки.

Имелся в виду орден, которым незадолго до этого Образцова наградили польские дети, и любовь великого кукольника к рыбкам, птичкам и прочей живности. Но то ли из-за чрезмерного легкомыслия куплета, то ли из-за политической неблагонадежности Польши в тот момент осторожный директор не рискнул воспользоваться моим сочинением, и на официальной церемонии поздравления оно не прозвучало.

— Вы из Ленинграда? — приветливо улыбаясь, спросил Образцов. — А существует ли там еще театр Деммени?

— Театр существует, но Деммени давно умер, — ответил я, не думая огорчить этим моего знаменитого собеседника. — Когда-то я был знаком с Евгением Сергеевичем.

Последнее мое хвастливое замечание было совершенно неуместным. Между ленинградскими и московскими кукольниками всегда существовало, условно говоря, творческое соперничество, и знакомство (предмет тайной гордости) с выдающимся кукольником Е. С. Деммени, скорее всего, могло только уронить мой авторитет в глазах другого выдающегося деятеля этого искусства. Тем не менее Сергей Владимирович неожиданно оживился.

— А как Вы думаете, — спросил он, продолжая улыбаться, — повлияло ли как-то на творчество Деммени его увлечение мальчиками?

Вопрос застал меня врасплох. Я что-то слышал об этом, но только мельком и никогда не пытался сопоставить такую пикантную бытовую подробность с результатами художественного творчества.

— Не знаю, — уклончиво ответил я, — я был тогда еще слишком молод.

И тут же понял, что своим необдуманным ходом только усугубил двусмысленность ситуации. Слава Богу, Образцов не стал развивать тему и, поговорив минут пятнадцать о непонятности и чуждости ему сегодняшних экспериментов на кукольной сцене, прикрыл свои всегда восторженные глаза и мирно задремал. Рыбы вокруг продолжали монотонно шевелить плавниками.

О новых веяниях в искусстве играющих кукол говорили тогда много. Зачинщиками этих «беспорядков» были, как правило, выпускники Ленинградского театрального института, первой в Союзе кафедры театра кукол, не так давно созданной профессором М. М. Королевым. В стенах этой кафедры вырастало и формировалось новое поколение, для которого всемирно признанный авторитет С. В. Образцова, мягко выражаясь, не был безоговорочным. Не хватало только мне, выпускнику этой кафедры, ученику знаменитого профессора, устроить творческую дискуссию в ампирном кабинете тихо дремавшего классика, нарушив тишину подводного царства!

Нет. Миклишанский корректно перехватил инициативу и перевел разговор в деловое русло. Мы начали обсуждать организационную сторону предстоящей работы, возможность и сроки следующего приезда с уже подготовленными эскизами…

— И современная эстрада мне тоже совсем не нравится, — неожиданно пробудился Сергей Владимирович. — Правда, романсы под гитару опять стали модными. Вам не кажется, что можно бы поставить хороший спектакль для взрослых, где бы все пели романсы? Я помню их очень много. — Тут он опять прикрыл глаза и запел высоким фальцетом: «Пара гнедых, запряженных с зарею…».

В его пении действительно было что-то привлекательное, и моя художница (извините: художник!) очень естественно подхватила, сошлась с Образцовым в дуэте, и вместе они душевно допели романс, общими усилиями припомнив все слова и не пропустив ни одного куплета. Потом Образцов, не открывая глаз, надолго замолчал, а ведение переговоров опять взял на себя Михаил Ефимович. Сергей Владимирович еще несколько раз просыпался. Тогда беседа непроизвольно меняла жанр, и мы предавались сентиментальным рассуждениям о том, про что он еще помнил, а мы уже не знали. Время текло незаметно. Наконец, очередной раз проснувшись, хозяин кабинета извинился и сказал, что сегодня ему предстоит еще одно неприятное занятие — разбираться с финансовыми претензиями нескольких артистов.

— Как!? Неужели и этим приходится заниматься Вам? — искренне удивился я, наивно заглотнув наживку.

— А кому же еще? — устало улыбнулся Образцов, не сумев, однако, а может, и не сочтя нужным скрыть удовольствие от тяжкого, но полезного труда. — Мне было приятно с Вами познакомиться… и попеть, — добавил он, переведя улыбку, как луч карманного фонарика, на лицо моей спутницы. — Фатима Ашотовна (или как-то похоже)! — и фонарик осветил дверь в приемную, за которой тотчас выросло стройное фруктовое дерево. — Не в службу, а в дружбу, одолжите мою книжечку, с возвратом.

Великий Автор подписал недавно изданный том и галантно вручил его художнице, которая, судя по всему, произвела на него приятное впечатление. Мы расстались.

Месяца через полтора в Центральном, Академическом и т. д. театре кукол назначено было заседание Художественного совета, посвященное знакомству с нами, нашими замыслами, эскизами и всем прочим, что могло бы вызвать интерес высокого собрания. Кроме внушительной папки с эскизами, мы привезли в Москву невероятной красоты макет, созданный руками лучшего театрального макетчика Ленинграда. Предположить, что такой макет может хоть кого-нибудь оставить равнодушным, — нет, это было совершенно исключено. В бесконечных коридорах театра наблюдалось (или это мне только почудилось) веселое оживление. Сергей Владимирович встретил нас как старых знакомых и снова поинтересовался, существует ли до сих пор в Ленинграде театр Деммени. Потом он бегло просмотрел красочные, нарядные эскизы и заметил, что у них в театре принято вместо глаз у кукол делать черные дырочки.

— Вы не станете возражать, если мы начнем Худсовет не с вас?

— ?..

— Нам хотелось бы сначала познакомиться с артистами, изъявившими желание работать в нашем театре. Если вам интересно — можете поприсутствовать.

— Конечно, конечно! Разумеется, нам очень интересно!

Претендентов было четверо, и все — мужчины. Два первых — артисты московских театров, один кукольного, другой драматического. Про третьего я не помню, но четвертый!.. Четвертый был ленинградским студентом с курса знаменитого, или, как теперь говорят, культового, режиссера Льва Додина, что само по себе достойно удивления. Но самое замечательное — юноша никогда не увлекался куклами и даже не бывал в кукольном театре. Вдруг (каким именно образом, так и осталось не выясненным) он ощутил потребность именно с куклами связать свою дальнейшую судьбу и тут же, не раздумывая и не желая тратить время на окончание института, в котором, между прочим, конкурс поступающих двести человек на место, он оказался в Москве, у ног всемирно известного кукольника.

Каждому из соискателей было, как водится, предложено прочесть стихотворение, басню и кусочек прозы. Кто-то что-то пел, кто-то играл на гитаре, и после каждого выступления Худсовет «при закрытых дверях» обменивался внутри себя впечатлениями. Выступления совершенно выветрились из моей памяти, но их обсуждение каким-то чудом в ней сохранилось, возможно, потому, что все четыре раза текст повторялся с такой точностью, будто говорившие вовсе и не говорили, а только открывали рты под ранее записанную фонограмму (в кукольных театрах такое случается). Воспроизведу эту «фонограмму» и я.

— Ну, что ж, товарищи… Так сразу ведь все равно не понять, что за артист. Мы не бедные, деньги у нас есть, возьмем его на испытательный срок. Пусть поиграет, а мы посмотрим.

— А что мы можем ему предложить?

— У нас некому играть Адама в «Божественной».

— И Дон Жуана.

(Замечу в скобках, что Адам и Дон Жуан — главные роли в двух основных спектаклях из взрослого репертуара театра: «Божественная комедия» и «Дон Жуан»).

— Пусть сыграет того и другого, а мы поглядим. Согласны?

— Согласны.

— Следующий!

Конвейер работал без сбоев. Таким образом, очень скоро следующими оказались мы. Художница эффектно расставила эскизы, убрала завесы, скрывавшие макет, и я приступил к изложению своего режиссерского замысла. Я не умею серьезно готовиться к таким выступлениям, да и не очень стараюсь, потому что знаю, как мало бывает похож красивый замысел на будущий спектакль. Однако долгие годы работы в театре кое-чему меня научили. Перед какими только советами не доводилось мне выступать, и каждый раз я делаю умное лицо и несу глубокомысленный бред, все, что приходит в голову, стараясь при этом красиво строить фразы, перемежая их осмысленными паузами. И вряд ли кто-нибудь из присутствующих догадывается, свидетелем какого спектакля он оказался. На этот раз все шло не хуже, чем обычно, может быть, даже лучше. Члены совета задавали осмысленные вопросы, мы с художником красиво на них отвечали, мой многоопытный нос уже улавливал запах победы. Заседание клонилось к закату, как вдруг…

— Простите, Сергей Владимирович, я не понимаю… — вступил в разговор некто Кусов. Я уже потом узнал, что это тот самый Кусов, который в последние годы основательно утвердился в режиссуре Центрального театра кукол, был сорежиссером Образцова в некоторых спектаклях, а некоторые поставил сам. (Мой компьютер тоже не узнал Кусова, он подчеркнул его волнистой зеленой чертой и счел за «просторечное выражение».) — Я не понимаю, о чем, собственно, мы сейчас говорим?

На лицах присутствующих нарисовалось недоумение и предвкушение неожиданного поворота сюжета.

— Мы говорим о том, — с невозмутимой улыбкой ответил Сергей Владимирович, — что хотим пригласить вот этого режиссера и этого художника для постановки вот этого спектакля.

— Но ведь мы собирались восстанавливать «Чертову мельницу»? — театрально удивился Кусов.

— Вот мы и должны с вами решить, что будем делать: ставить новый спектакль или возобновлять «Чертову мельницу».

Как ни коварно было неожиданное нападение Кусова, я с трудом подавил улыбку. «Чертова мельница» была театральным шлягером шестидесятых (если не пятидесятых) годов. Тогда она шла и в кукольных, и в драматических театрах, и я видел ее еще в далекой молодости.

— Но ведь предлагаемая пьеса, если не ошибаюсь, уже ставилась где-то? — продолжал свою атаку Кусов (как будто «Чертова мельница» нигде никогда не ставилась!).

— Да, она ставилась в Ленинграде.

— У нас уже был неудачный опыт такого рода, — Кусов обвел глазами аудиторию, требуя поддержки. — Вы помните? «Заячья школа». В Болгарии это, говорят, было интересно, а у нас?.. В новой постановке нужны свежие открытия! — Я еще раз улыбнулся про себя.

— Вчера, — продолжал Кусов, — заглянул в зрительный зал, там как раз шла «Щука».

Это был гениальный ход! Уже без всякой улыбки я мысленно аплодировал противнику. Сергей Владимирович сразу помолодел лет на сорок, глаза его заблестели, казалось, что он даже привстал из своего ампирного кресла. «Щука», «По щучьему веленью», спектакль, поставленный еще до войны, — «Чайка» Образцовского театра! Да! Разумеется! Там было столько открытий! Великий мастер стал вспоминать о них поочередно. Хитроумный Кусов услужливо подкидывал дрова в разгоревшийся костер. Время пошло медленнее. Наконец Образцов почувствовал двусмысленность ситуации, отблески пламени в его глазах потухли, и он виновато улыбнулся.

— Как-то неловко получилось: мы пригласили товарищей и совсем про них забыли, — ласково пропел он. — Давайте их отпустим. Мы сами все обсудим, а завтра сообщим им результаты.

Когда на следующий день мы пришли в театр, его было не узнать: коридоры опустели, свет был притушен, птицы в фойе подозрительно смотрели на нас из своих клеток и молчали. Нет, нет, это вовсе не какая-нибудь там метафора — просто по понедельникам во всех театрах выходной день. А это был понедельник.

— Очень жаль, — увидев нас, сказал Образцов, одиноко сидевший в окружении молчаливых пучеглазых рыб, — очень жаль, что наш роман не состоялся. Фатима Ашотовна! — и в воздухе запахло урюком и черносливом. — Не откажите в любезности, одолжите мою книжечку, с возвратом…

Вскоре С. В. Образцов умер. Почти сразу вслед за ним умер и М. Е. Миклишанский, хотя был значительно моложе. Умер и Кусов…

Недавно, случайно оказавшись за кулисами ГАЦТК, я увидел съемочную бригаду и поинтересовался, что снимают,

— «Необыкновенный концерт».

— Но ведь его снимали уже столько раз!

— А что же нам еще снимать? — ответили мне.

Кресло Художественного руководителя театра до сих пор вакантно. Какое-то время его занимал знаменитый грузин, такой же сумасшедший, как тот ленинградский студент Додина: находясь на вершине кинематографической славы, он вдруг почувствовал, что не может жить без кукол. Но в театре он задержался не надолго. Рассказывают, что на вопрос гостей из другого города, встретивших его в театральном коридоре, «Как пройти на сцену?» он ответил:

— Дорогие мои! Я работаю здесь больше года и до сих пор не знаю, где выход.

Книга с дарственной надписью «Николаю Юрьевичу Боровкову на память о несостоявшемся романе» хранится у меня до сих пор. Она называется «Моя кунсткамера». Начинается эта книга так: «В Ленинграде на берегу Невы, на набережной, стоит большой дом с башней посередине. Построен этот дом по приказу Петра Великого больше трехсот лет назад».

В год издания этой книги до 300-летия Петербурга оставалось 13 лет.

Январь 2005 г.

комментарии