«Буду горячиться, заспорю — унижу и себя,

и идею…» — волновался один герой у Достоевского.

И я вот себя останавливаю, одергиваю — не надо горячиться и унижать «идею», надо спокойно, хладнокровно…

Не получается. Хочется куда-то бежать, найти

кого-то Во Всем Виноватого (образ, придуманный

писателем Сергеем Носовым) и воздать ему за все.

За уничтожение русского психологического бытового жизнеподобного

театра, за то, что актеры не умеют ходить и говорить, за отсутствие характерологии — что в драматургии, что в режиссуре, что в актерском мастерстве. За то, что больше нет ни общих законов, ни доступных пониманию критериев, одна

бесовщина по имени «самовыражение». (А чего им,

бесам, выражать-то? У них за душой ничего нема.)

Но нет его, Во Всем Виноватого. Этот котлован,

как всегда, рыли сообща. И вырыли.

Боже, что за туман стоял в наших глазах! Почему

мы смотрели — и не видели, а и видели — не понимали…

Так еще со времен учения в Театральном повелось:

отчего-то было принято о русском бытовом жизнеподобном театре говорить с небольшим (поначалу),

едва заметным небрежением: да, была такая архаическая форма театра, но с приходом счастливой эры

великих режиссеров жизнеподобие осталось в прошлом или эволюционировало куда-то, не говоря уже

о том, что появился великий, величайший условный

театр, главное условие которого — это признать, что

режиссер имеет право на все, а все остальные, и в их

числе автор, — ни на что.

Почему условный театр лучше жизнеподобного,

не объяснялось, но отчего-то по самому тону рассказа было ясно, что — лучше, выше, символичней, философичней. Хотя из очерков истории театра чувствовалось, что зритель этот свой бытовой жизнеподобный театр любил, понимал и буквально рвался

в него смеяться и плакать над его живыми бытовыми образами. Понимание и любовь были. Сильное

воздействие — через актера — было.

Вообще-то ПОДОБИЕ (уподобление) жизни — понятие обширное. Более того: поскольку мы ничего

не имеем в наличии, кроме жизни и смерти, то, очевидно, человеческое искусство может уподобляться либо одному, либо другому. Но и наводить тень на плетень тоже особенно ни к чему, поскольку мы,

говоря о бытовом психологическом жизнеподобном

театре, прекрасно понимаем, о чем речь.

Жизнеподобный театр так же похож на жизнь,

как, скажем, пейзажи Левитана на русскую природу.

Природа состоит из материи, и пейзажи тоже: краски, холст и кисти так же материальны, как вода, воздух и земля. Еще что-то, не правда ли? Душа художника, его дар, выбор натуры, труд по концентрации

и передаче впечатления и мысли. Изображение деревьев, реки, неба, всего, что так привычно и понятно,

но — это не река, небо и деревья просто так, сами по себе, это художник Левитан. Его душа. По существу — пересоздание, трогательное в своей наивности

(а не-наивного искусства не бывает!).

Вопрос такой: а если нет неба, реки? Если просто — пятна, синие, красные? Будет выражена душа

художника?

Какого-нибудь — может, и будет. Но не Левитана,

это раз, и не в жанре упраздненной таким образом

пейзажной живописи, это два. И для чего нам такая

пятнистая душа, не способная объясняться на внятном языке, это три.

Жизнеподобный театр (в России) окончательно

сложился в девятнадцатом столетии на основе русской драматургии — часть ее стала классической, остальное ушло в пучину забвения. О тупом копировании форм жизни речи вообще никогда не шло. Какое

может быть копирование, если жизнь пропущена через душу и ум одаренного человека?

Прохождение через выдающийся ум — это особенно важно. Это главнее, чем похожесть театральных форм выражения на бытовые нормы такого-то времени.

Например, театр «док». (Он почему-то нерусскими буквами пишется — это мне понравиться не может.) Существует сегодня такой способ организации

театрального действия: записываются реальные рассказы о своей жизни действительных людей, и, после

небольшой обработки, это воспроизводится на сцене. Считается, что вот она, правда жизни.

На самом деле — вот оно, безумие. Потому что

надо знать людей. Люди врут. Люди врут постоянно,

некоторые — беспрерывно. Люди приукрашивают

или иным образом искажают и факты, и себя, и свои

воспоминания. Если бы кто-нибудь решил проинтервьюировать, скажем, Павла Ивановича Чичикова,

то Павел Иванович Чичиков рассказал бы, что он

много пострадал за правду, потому что всю жизнь

любил добродетель и преданно служил Отечеству.

Только гений! В крайнем случае — талант. Только

он может узреть истину сквозь искажения, помехи

и ложь реальности. Только он на поэтически преображенном, но понятном языке может рассказать

о человеческой жизни. То есть о том, в каком состоянии находится сложнейший и тяжелейший эксперимент по внедрению духа в природу. Гений, а не писарь, не копиист. Русский бытовой психологический

жизнеподобный театр вырос на гениальных текстах,

на выдающейся аналитике реальности — Гоголь,

Островский, Чехов. Главная фигура, Бог жизнеподобного театра — это Автор.

Что ж, этот миропорядок по крайней мере ясен.

Источник и вершина такого мироустройства —

Автор и его текст. Автор рассказывает нам историю

о людях во времени. Он рассказывает то, что считает

нужным и возможным рассказать. Этот рассказ воплощают актеры. Для воплощения воли автора в актерах нужен кто-то, некий дух-проводник, посредник, служитель. Если далее строить аналогии — что-то такое, что в реальной жизни представляет из себя

политика. Дух политики. Он ведь и есть — по предназначению — дух-посредник между идеалом и реальностью, помощник всякой попытки многофигурной действительности.

Однако случилось так, что дух-помощник, духпосредник переродился, возомнил нечто о себе, разросся, как злокачественная опухоль, и начал узурпировать права автора и актера (Творца и людей).

Это длилось в своем предельно концентрированном виде только один век и привело к появлению

в жизни — фигур диктаторов и в театре — фигур режиссеров особенного образца. Пользуясь старинной

терминологией, это демоны. Они обольстительны и сильны, как демоны, и так же опасны и бесплодны.

Их труды исчезают вместе с ними, не давая ростков

и перспективы. Узнать их можно по верному признаку: по обращению с автором. Глумление над автором — вернейший признак режиссера-демона.

Когда-то к нашему земному захолустью проявляли интерес нешуточные существа, когда-то, слетевшись на запах крови Автора, демоны театра, все

в парче интеллекта и бархате дарований, были величественны, обольстительны, умны… Но драма двадцатого века закончилась, и крупные господа падшего мира потеряли к нам интерес — нынче осталось

какое-то охвостье, болотные черти, копеечная свита. Наш Мейерхольд — Нина Чусова, наш Таиров —

Владимир Мирзоев. Они делают-то то же самое, что

и те, великие. Методологически — то же самое. Они,

чей удел — тотальная профанация, защищены огромной легендой века, легендой о великих режиссерах, делающих великий театр. Они как бы в наследство получили право на самовыражение, вот и самовыражаются, так сказать, «по прецеденту». Им разрешили — поскольку они назвались «режиссерами».

В сценических композициях Мейерхольда, скажем,

по Гоголю или Островскому, видны его ум, вкус, эрудиция, музыкальная одаренность, дерзость, чувство сцены. В том, как расправляется с Гоголем или

Островским Чусова, видны невежество, безвкусица, отсутствие слуха, дешевый цинизм и бесконечная наглость. Но операцию по отношению к автору

они делают одну. Они его попирают и на нем самоутверждаются.

Почему-то за аксиому принято, что это так и надо.

Автор решительно принят за сырье какое-то, за безгласную тряпочку. Однако это большой спорный вопрос. Я хочу сейчас, торопясь, набрасывая мысль,

привести только один примерчик.

Возьмем пьесу Островского «Гроза». Она начинается с того, что на берегу Волги, на бульваре, сидит персонаж по имени Кулигин и поет «Среди долины ровныя…». Как вы понимаете, я видывала множество «Гроз». Кулигин мог спускаться с колосников

в белой рубахе или прибывать на инвалидном кресле. Его могло вообще не быть в начале пьесы или он

каким-то причудливым образом туда являлся. Про

Волгу и бульвар я уже не говорю — об этом давно

мечтать не приходится. Много чего было. Одного

не было: чтобы Кулигин сидел и пел «Среди долины ровныя…». Поскольку режиссер у нас обязан самоутверждаться, а не выполнять ремарки какого-то

там автора.

Между тем у Островского был свой умысел, и притом — художественный умысел. Его герой, механик-самоучка, поет чудесную печальную песню

А. Мерзлякова про дуб, растущий в одиночестве «на

гладкой высоте». Автор песни Мерзляков — единственной песни, которая стала народной, — тоже самоучка, «антик», чудак, одиночка. Красивая и грустная песня рассказывает об участи могучего, великого существа, которое оказалось в беспросветном, абсолютном одиночестве, которое никогда не встретит

равного, не дождется помощи. «Один, один, бедняжечка, как рекрут на часах». Но это дуб, гордое, упрямое создание, поэтому он будет исполнять свой

долг даже «среди долины ровныя…».

Понятно, как сильно перекликается эта песня

с участью Кулигина, персонажа для Островского дорогого, заветного, важного для мира «Грозы».

Но режиссерам нет до этого ни малейшего дела

вообще! Они в большинстве своем выражают какието свои жалкие мыслишки и чувствишки. Жалкие —

в сравнении с авторами, тексты которых идут на растопку режиссерского убожества.

Ничего не скажешь, когда-то демоны колдовали не без блеску. Но все, кончен бал, погасли свечи. Режиссерский мираж закончился. Режиссеры —

я так считаю — должны очнуться (кто может) и посмотреть на дела своих рук. Дух-посредник, дух-помощник, созданный для воплощения воли автора

в актерах, должен прийти в себя и прекратить узурпацию не принадлежащих ему прав. Беда, говорят

нам, в том, что нет талантливых режиссеров. А вы

не задумывались, почему их нет? Вот были, и вдруг

нет? Значит, иссяк источник дара, Божья милость?

А почему? Почему эпоха жизни настоящих Авторов

породила настоящих режиссеров, а чем дальше от

Авторов уходили, тем менее отпускалось режиссерам таланта? И в чем он заключен — талант режиссера? Он авторский или все-таки исполнительский?

Я считаю, что есть вещи куда более важные, чем

режиссерское самовыражение. Это традиционный

русский психологический жизнеподобный театр.

Это огромная историческая ценность, такая же

или даже большая, чем классический балет или

искусство воздушных гимнастов. Я считаю, что такой театр должен занимать 51% всей театральной

площади страны. Остальное — пожалуйста, любые

эксперименты, но контрольный пакет извольте оставить бытовому жизнеподобному театру.

Где пьесы ставят так, как они написаны, — с небольшими сокращениями.

Где декорации и костюмы соблюдают принцип

историзма.

Где артисты создают характеры — то есть отдельные от себя, объективные личности с набором

личностных свойств.

Возможно ли сейчас увидеть что-то похожее на такой театр? Пожалуй, консервативно-исторический

вариант (ибо есть множество других) показал недавно на гастролях в Петербурге Малый театр.

да чистый текст Островского пойдет, без отсебятины, да с хорошим, ласковым, московским говором —

зритель начинает даже как-то постанывать от счастья. Как будто после салатов из полиэтилена с уксусом, которыми потчуют театралов всего в двух шагах

от Малого театра, ему, наконец, дали хлеба и воды:

живое слово, умную речь, сыгранный характер, человекоразмерную, мудро придуманную историю.

Островский, автор 49 пьес, сохранил в поэтически преображенном виде русскую жизнь нескольких

веков, запечатлел ее в совершенстве русской разговорной речи. Малый театр, со своей стороны, консервировал приемы русского бытового театра. Когда

две эти субстанции удачно соединяются, на театральный организм это производит резкое и замечательно оздоровляющее действие — что-то вроде

Малый театр называют «домом Островского»,

и это буквально так: Александр Николаевич сидит

перед входом в виде памятника и отгоняет всякую

режиссерскую нечисть, в сатанинской гордыне возомнившую, что она умней Автора. А, повторяю, никак это невозможно, господа, чтобы какие-нибудь

болтливые, насквозь порочные, малограмотные самозванцы вдруг стали умней Островского, демиурга русского театра. Именем Малого театра — символа косности — ругались новаторы ХХ века, уничтожая русский бытовой «жизнеподобный театр». Когда

он был, наконец, уничтожен и на его обломках уселись пировать нетопыри и панночки, оказалось, что

забыли спросить зрителя — а хочет ли он уничтожения бытового театра? Малый театр отвечает на этот

вопрос — подробно и развернуто.

Когда открывается занавес, обещая рассказать,

что «На всякого мудреца довольно простоты», и перед нами не трубы, канаты, бревна, тряпки, баобабы

или еще какие-то приметы режиссерского самовыражения, а нормальные добротные декорации, верные принципу историзма (художник Э. Стенберг), да

еще будет пять перемен декораций, да с бутафорией,

да чистый текст Островского пойдет, без отсебятины, да с хорошим, ласковым, московским говором —

зритель начинает даже как-то постанывать от счастья. Как будто после салатов из полиэтилена с уксусом, которыми потчуют театралов всего в двух шагах

от Малого театра, ему, наконец, дали хлеба и воды:

живое слово, умную речь, сыгранный характер, человекоразмерную, мудро придуманную историю.

Островский, автор 49 пьес, сохранил в поэтически преображенном виде русскую жизнь нескольких

веков, запечатлел ее в совершенстве русской разговорной речи. Малый театр, со своей стороны, консервировал приемы русского бытового театра. Когда

две эти субстанции удачно соединяются, на театральный организм это

производит резкое и замечательно оздоровляющее действие — что-то вроде вливания озона. Так заулыбался, обрадовался гастролям «доброго Малого» измученный и хмурый

Петербург (здесь по-прежнему Островского играть

не умеют, удачи редки). То есть с ходом времени эстетический консерватизм Малого театра стал не тормозом какого-то там «прогресса» (какой, к лешему,

в театре может быть прогресс?), а благодетельным

чудом, доставляющим истинное наслаждение.

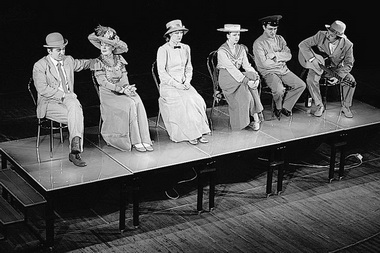

«Правда — хорошо, а счастье лучше». Сцена из спектакля.

Фото из архива театра

Спектакль «Правда — хорошо, а счастье лучше»

режиссера Сергея Женовача считается признанной

удачей. Хотя в Петербург не приехала часть декораций и зал БДТ, где проходили гастроли, сначала пугал

чопорностью и известным свойством местной публики — беспрерывным чахоточным кашлем, — живые, веселые токи этого легкого представления почти тотчас же побежали в зал. Семья строгой купчихи

Барабошевой живет в своем доме, «за забором» — немножко не так, как мы, а в общем, похоже. Это наши

глубокие родственники — смешные, самодурные,

чудаковатые русские люди. Кстати, с другой стороны забора все время идет невидимая жизнь, там говорят, поют, но — вот мелочь, в которой сказывается

класс режиссера! — говорят там тексты из других комедий Островского. Несправедливость житейского

уклада в доме Барабошевых предопределена тем, что

главная женщина тут — одна-одинешенька, словно

окаменела без счастья (Евгения Глушенко). А счастье в любой пьесе Островского только одно и бывает: это благодетельный, любовный союз мужчины и женщины. И вот хитроумная нянька Фелицата

(Людмила Полякова) находит хозяйке ее мужчину,

бывшего любовника, а ныне старого солдата с дивным именем: Сила Ерофеич Грознов.

В. Бочкарев (Грознов), Е. Глушенко (Барабошева). «Правда — хорошо, а счастье лучше».

Фото из архива театра

В этой роли совершенно прекрасен Василий

Бочкарев. Играет он лихо, озорно, с огоньком —

и при этом на удивление мягко, ласково, без гротескных излишеств. Веселый старый солдат, с лукавинкой, себе на уме, появляется в осеннем саду этой комедии как бог из машины или черт из коробочки.

Бочкарев заставляет вспомнить об игре прославленных комиков Малого театра, известной, увы, только по гравюрам и описаниям. Нет, что-то есть еще!

Что-то словно живет воздухе «островских» спектаклей Малого, словно тени вьются — не злобные и голодные, а веселые и добрые, всегда готовые помочь и подсобить нашим бедным современникам…

Но нисколько не меньше прославленного спектакля Женовача, основного, опорного режиссера Малого

театра (Сергей Женовач, абсолютный, волевой режиссер, мог бы, в экстазе демонического самоупоения, открыть театр своего имени и там самоутверждаться,

издеваясь над классикой, — нет, пошел служить настоящему делу, как полный молодец), мне понравилась композиция режиссера Владимира Бейлиса по «На всякого мудреца довольно простоты». И не только

добротностью сценической фактуры, учитывающей,

что в кабинете генерала стоит не та мебель, что в гостиной небогатого чиновника, хотя и это дорогого стоит. Пьеса Островского (Боже мой, в пяти действиях! Попробуйте, напишите пьесу, чтоб в нее хватило мыслей и характеров на пять действий, вы, «новые

драматурги», которых и на два-то акта не хватает!), рисующая нравы пореформенной России, блистательно рассказывающая о карьере подловатого молодого человека, не превратилась в набор сверкающих афоризмов. Нет, она оживлена, осмыслена — но не путем вивисекции и осквернения. Бейлис создал

ансамбль из живых, смешных характеров: вот озорная девчонка, неожиданно для себя превратившаяся

в «тетку», с чем она никак не может смириться (Ирина

Муравьева — Клеопатра Львовна), вот бравый, жизнелюбивый генерал, выкинутый из активного хода

жизни (Борис Клюев — Крутицкий), вот растерянная,

заплутавшая бывшая красотка, добрая, глуповатая,

тайком попивающая (отличная Элина Быстрицкая —

Турусина) и прочие… Да, они грешные, не шибко умные, пожилые люди — но горе тому, кто решит их обмануть. Пожалуй, впервые на русской сцене обаяние

Глумова, как его сыграл Александр Вершинин, уступило нравственной оценке его действий. Перед нами

подлец — умный, обаятельный, но несомненный подлец, обманувший доверившихся ему людей. Стихия

веселой и подробной игры напоена смыслом, который пронизывает весь спектакль, не дает ему рассыпаться на сценки и репризы. А как говорят в Малом,

как говорят! Крупно, чисто, звонко, поэтично, с чувством ритмов, всегда живущих в тексте Островского:

слышно с любого ряда. Конечно, не так дивно, как лет

тридцать назад, но все же, все же…

Молодец Юрий Соломин: замкнулся и спас театр.

Пусть смеются над моим пафосом, мне не страшно,

я в шайках не бегаю, премий не распределяю, в жюри

не сижу с надутым видом, как жаба, и приятелей/любовников не обслуживаю под видом рецензий: русский театр — это больше, чем каждый из нас, как

бы мы ни были талантливы, русский театр — это то,

чему служат всей жизнью, мы приняли его из рук —

и обязаны передать дальше.

Для меня несомненно, что на сегодняшний день

Малый театр — главный театр страны. Его можно

смело рекомендовать для посещения любому провинциалу, приехавшему в столицу на два-три дня.

Сюда не стыдно и не обидно зайти верующему человеку — его ничем не оскорбят. В Малый не страшно идти всей семьей, но и одному будет не скучно. Режиссеры Малого, преодолев гордыню, служат

Автору и Отечественному театру, а что касается артистов, то их организмы не вывихнуты, не сорваны с резьбы скверной, выдаваемой за «новаторство». Здесь царят золотое русское слово, спокойствие

нравственной и эстетической нормы, добротная работа мастеров. Слава Богу, есть весомый аргумент

в споре о том, нужен ли русский бытовой жизнеподобный театр. А у меня теперь есть еще и любимый

режиссер по имени Владимир Бейлис. На гастролях

Малого в Петербурге он выходил кланяться — конечно, бочком, смущенно, без всякой привычки. Не самозванец с фальшивыми глазами, опухший от гонораров. Служитель театра. Настоящий.

Ноябрь 2005 г.

комментарии