«Каково наше отношение к монументальному

драматическому искусству будущего, в особенности

к нашему Театру Огромному?» — таким вопросом

задавался еще в 1944 году, находясь в обстоятельствах,

совершенно для вопросов не подходящих

(в немецком лагере для пленных и интернированных

гражданских лиц), крупнейший польский режиссер

первой половины ХХ века Леон Шиллер. И сам же на него отвечал: «Его вечные проблемы ничуть не утратили

своей актуальности. Старые символы вполне

можно перевести на сегодняшний язык, они допускают

все новые и новые — новейшие смысловые толкования». Находясь в заключении, Шиллер тем не менее сумел составить конспект докладов для пленных

и назвал его «Театр живой и театр марионеток».

Назвал он и то самое главное имя, которому всегда

поклонялся: «Выспянский. Потрясающая, насквозь

современная форма. Фактография, истекающая кровью.

Фактура — почти кинематографической экспрессии.

Монументальный реализм»*.

Итак, Выспянский был реалистом. Но таким реалистом,

у которого сквозь ткань житейской достоверности

и правды проступали контуры мира невидимого,

чуть ли не «призрачного» и немыслимого.

Все его творчество — это высокое поэтическое

и эпическое размышление-плач о судьбах Польши.

Так до сегодняшнего дня считают многие польские

исследователи.

С. Выспянский. Автопортрет. 1903

Однако Выспянский был также визионером и фантастом,

но таким, у которого сквозь пелену «грез»,

«фантазий», неясных и тревожных пророчеств, как

сквозь прозрачные стекла столь любимых им витражей,

проглядывали вполне обыденные лица его

современников.

Таково еще одно — другое — критическое

мнение об этом художнике. Впрочем, эти

мнения между собой не спорят, они дополняют друг

друга. Потому что правы и те, и другие.

Противоречия, постоянно мучившие Выспянского

и вместе с тем сообщавшие особое напряжение его

краткому, стремительно развивавшемуся творчеству,

жившие в нем неустранимо и органично, были

связаны с изменениями, происходившими в нем самом,

в его постоянных размышлениях о Польше.

Эти противоречия и изменения терзали его, нарушая

внутреннюю, порой огромным усилием воли

достигнутую «гармонию», но благодаря им, может

быть инстинктивно, он избежал самого опасного состояния — внутренней неподвижности.

Общие идеи питали Выспянского-драматурга

и Выспянского-витражиста; создателя монументальных

исторических пьес для «Театра Огромного»

и автора камерных, интимно-лирических женских

и детских портретов современников.

В его жизни многое было сцеплено по закону взаимного

притяжения и отталкивания — некой взаимообратимости.

Эпический герой витражной или

полихромной композиции, оставшейся невоплощенной

(или воплощенной неполно) и, тем самым,

как бы не задействованной в культурном контексте

и потоке его времени, мог неожиданно проявить

себя, воплотившись, но — в другом искусстве, как

действующее лицо. А персонаж вполне «сегодняшней» пьесы, полной достоверного жизнеподобия, отразив,

как в зеркале, реальную «модель», ходящую

по улицам Кракова, мог встретиться на тех же улицах

или бульварах с персонажем, рожденным тайной

фантазией, — с видением символическим, почти

нереальным, едва ли не вымышленным и даже

потусторонним. Встречались не разные модели характера,

лица или поведения: встречались разные

бытийные состояния, разные измерения, которые

для Выспянского как раз и были миром единым, целостным,

нераздельным.

Многое связывало в такую необычную целостность

усилия Выспянского — живописца и графика

и Выспянского-драматурга; Выспянского — дерзкого

автора неосуществленных, а возможно, и неосуществимых

в его время архитектурных замыслов

(например, перепланировка Вавельского холма

в Кракове) и Выспянского — создателя так и не поставленных

при его жизни, но не менее дерзких, новаторских

пьес.

То, что Выспянский был поэтом, писателем, драматургом

и одновременно художником, — известно.

Но менее известно, что он немало сделал непосредственно

для сцены. Между тем его современник писатель

Стефан Жеромский назвал Выспянского, своего

старшего собрата, «удивительным художником-пластиком… конструктором во многих областях

искусства», в том числе — «конструктором» польской

сцены. Многие предложения Выспянского —

автора декораций, костюмов и световой партитуры

спектакля — были провозвестием современной

польской сценографии, заложили ее основы. Он вообще

был первым, кто творил активную постановочную

партитуру спектакля. К тому же целая галерея

работ Выспянского-графика и портретиста была непосредственно

вдохновлена театром, любовь к которому

родилась в юности и не ослабевала всю жизнь.

Он разделял со своими сверстниками своеобразный

культ театра — ведь именно там происходило чудо:

в то время как на Вавельском холме, в стенах древней

резиденции польских королей стояли австрийские

казармы, на краковской сцене звучала родная

речь. Он любил атмосферу театра, сам его воздух, таинственную

глубину сцены, молчание и тишину его

подмостков — таких пустых, пока на них не ступила

нога актера. В драме «Освобождение», где действие

выстроено как «театр в театре», он воспел не какие-то иносказательно-поэтические «театральные подмостки», а простые и неровные, в зазубринах, не раз

скрипевшие под его ногами доски сцены совершенно

реального Городского краковского театра. В юности

он часто бродил в его пыльном закулисье, встречая

в лабиринтах коридоров и лестниц статистов и корифеев,

то узнавая, то не узнавая их… «Все время я вижу их лица…» — так написал он в стихах.

Бездонный объем сцены был для него, студента

Краковской Академии художеств и ученика великого

Матейко, вместилищем исторических лиц и событий;

но, разглядывая их из современности, он впоследствии

населил эту сценическую бездонность

многими новыми и необычными персонажами.

Выспянский-художник был виртуозом быстрого,

«мгновенного» портретирования. Лицо модели, казалось,

не имело перед ним никаких тайн. Но, мастер

пастельных и графических портретов современников,

имевший дело с живыми моделями и оставивший

нам навсегда их лица, он оставил и любопытное

замечание о специфике искусства живописного

портрета: «Портрет можно писать четверть часа,

полчаса, час, но нельзя писать его дольше, потому

что тогда это будет уже не портрет, а картина на тему

данной особы, данной личности — история этого человека.

Человек… меняется бесповоротно, его облик

меняют переживания, меняют размышления; портрет — это отражение минуты, художественное отражение,

глубинно схватывающее суть».

Выспянский-драматург тоже «портретировал»,

но в другой условной системе и в другой временной

протяженности. Как драматург он выписывал своего

героя медленно, исподволь, тая в себе замысел,

и поэтому не мог избежать некой «картины на тему»,

той или иной «истории данного человека». Можно

предположить, что и сценографический замысел

сопутствовал именно такому, а не иному развитию:

Выспянский видел свое театральное произведение

целостно, объемно, столь необходимым театральному

художнику «двойным зрением» — и глазами

строителя-архитектора зрелища, и глазами будущего

зрителя. Не случайно свои сценические указания

и ремарки сценографа (по-польски «дидаскалии»)

он вписывал в самом конце перед публикацией, в последней,

обычно третьей, редакции произведения.

И вот тут-то Выспянский и как драматург, и как художник

сцены, видимо, не раз столкнулся со своеобразной

проблемой сценического (динамического)

портрета — проблемой табуированности исторического

лица.

С. Выспянский. Казимир Великий. Эскиз витража. 1901

Если признать, что такая проблема существует,

то Выспянский не раз нарушал негласное, но непреложное

правило. Хотя и тут, в этом старом правиле,

могли вступать в своеобразное противоречие

факты и домысел. Такое противоречие могло растянуться

на столетия. Достаточно сравнить исторический

портрет короля Казимира Великого кисти

живописца М. Баччиарелли (1771) и вариант королевского

величия, увиденный в совсем ином, новом

времени Выспянским. Портрет 1771 года, основанный

на каноне исторической легенды (то есть фактически

на домысле), живописует короля с сосредоточенным

и зорким взглядом, в величественной

короне, опирающегося на внушительный щит. В витражном

картоне Выспянского под тем же названием

(1901) то же самое лицо (а к тому же еще и тело)

проступают в фантомных чертах тления и распада,

что на самом деле, и тоже фактически, было основано

на реальной данности (после вскрытия королевских

гробниц). Жизнь, по-видимому, была

более близка Выспянскому, чем легенда о жизни.

«Табуированность» исторического лица не мешала

его эмоциональной — иногда яростной, а иногда

спокойно-иронической — интерпретации.

В каком-то смысле Выспянский, драматург и художник,

был безжалостен к своим историческим персонажам,

в том числе и к тем, кто уже прочно и «идеально» поселился в коллективном национальном сознании:

к королям, к Мицкевичу, к Наполеону; он

не только не «укоренял» их силой искусства, напротив — не идеализировал, а тем более не навязывал

идеализирующего взгляда современникам.

В драме «Освобождение» он намеренно гасит свечение

традиционного ореола над челом Гения (читай,

Адама Мицкевича), «национального пророка», но и «певца могил». Гений является на сцену каким-то

безотрадным и уже бесплодным: и сам — весь «темный», и вокруг себя сеет лишь «тьму и мрак»,

и «на челе его — огромный клок иссохшей, висящей, как

мочалка, колючей ветки чертополоха»*.

В серии забавных карикатур-шаржей и в иронической

детали сценографии к драме «Варшавянка»

Выспянский развенчивает Наполеона, представляя

его «в одеянии Императора Августа, с лавровым венком

на челе»*.

В ранней драме «Легенда», посвященной мифической

основательнице Кракова, королеве Ванде, он

также не ищет почвы для идеализации героини. Не потому ли Выспянский счастливо избежал славы кумира

своей молодости Вагнера? Того Вагнера, художника

спектаклей, о котором Томас Манн, непримиримый

к любого рода «мифотворчеству» (тем более

к мифотворчеству, угодному тем или иным режимам),

позже напишет: «Сладострастнейший Рихард

Вагнер… закономерно наказан тем, что его разгульно-этническое творчество с каждым днем обретает

все более глубокую популярность»*.

В театре Выспянского исторический персонаж не брался на веру, он подвергался пристальному взгляду

«под кожу», как, например, главный герой драмы

«Варшавянка. Песнь 1831 года» (1899).

С. Выспянский. Эскиз к спектаклю «Варшавянка. Песнь 1831 года»

Сценография к спектаклю проста, лаконична,

функциональна. Салон в варшавском дворянском

доме, полный света и тепла, несмотря на лютую февральскую

стужу. Его обрамляют боковые каннелюрованные

полуколонны; в узком проеме между окнами,

на высоком постаменте бюст Наполеона в том

самом «лавровом венке». Общий тон салона, господствующие

в нем цвета — благородная белизна:

и героини одеты в пышные белые платья, и широкие

окна оснежены слепящим морозным инеем. Так, верный

себе, Выспянский-художник линией, штриховкой,

цветом очерчивает территорию будущих событий.

На этой территории расположились лица. Есть

и лица «табуированные».

В салоне избранная публика: генералитет и высшее

офицерство польских отрядов. Орденские ленты,

эполеты, аксельбанты. Костюмы точны и вещественны:

Выспянский недаром был уроженцем города,

слывшего в его время центром «школы краковского

историзма». Но среди красочности военных мундиров

одна фигура обращает на себя внимание — это

генерал Юзеф Хлопицкий.

Иконография генерала Хлопицкого достаточно

обширна, хотя не отличается разнообразием. Он прожил долгую жизнь, а посему его портреты, преимущественно

поясные, рельефно фиксирующие

все боевые награды, складываются в целую галерею

«мундирных» лиц: от блистательного молодого офицера

французской армии до убеленного сединами

военного сановника. На каждом из этих портретов

мы видим сухощавое лицо с четкими, даже резкими

чертами, острый нос, волевой подбородок, пронзительные

глаза: внешние характеристики облика запечатлены,

по-видимому, со всей мыслимой объективностью.

И все же Выспянский дважды вводит его

в свои драмы и выводит на подмостки театра не ради

некоего «декоративного» рассмотрения.

Внутренний, глубоко скрытый облик этого незаурядного

исторического лица ждал своего портретиста.

Выспянского привлекла возможность раскрыть

на сцене внутренний портрет человека, которому

история доверила судьбы многих и многих

людей и который тем не менее был обращен к сознанию

общества, казалось бы, только своей одной —

парадной иконографической — стороной. А то, что

внутренний портрет всегда и намного замысловатее

внешнего, Выспянскому как художнику было известно,

разумеется, издавна и превосходно. Не потому

ли он, не нарушая исторической достоверности, выводит

на сцену другого, не «парадного» Хлопицкого?

Среди салонного шума и говора он один будет долго

молчать. Он один среди блистающего галунами

офицерства одет художником в цивильное платье —

в длинный, до пят, темно-серый плащ-крылатку.

И он единственный, таким своим присутствием,

уже обещает в стенах светлого салона зарождение

темного грозового напряжения.

Найденные контрасты конструктивно помогают

Выспянскому — художнику сцены: сценография

здесь моделирует атмосферу, включаясь в изменения

эмоционального состояния персонажей.

Пройдет всего несколько часов реального и несколько

секунд сценического времени, и светлый безмятежный

салон станет местом, где упадет окровавленный

шарф — воинская лента, вещий и вещный

знак гибели какого-то юноши. Гибели — по вине

Хлопицкого.

Но Выспянский не оставляет этого героя на полпути.

В драме «Ноябрьская ночь» есть эпизод, впрямую

разоблачительный. На сцене «остаются двое:

в кресле — сам генерал, возле него глаза в глаза» богиня

Нике — покровительница Наполеона (обратим

внимание: все ремарки принадлежат художнику

сцены, но и психологу!). Сейчас начнется азартная

игра. Он мечет банк и проигрывает, иначе и не могло

быть, условия игры кабальные: красная масть —

кровь, черная масть — поражение. Третьего не дано.

Впрочем, есть нечто третье: генеральская жажда венца

(«диадемы»)… И это тоже прописано в сценографии

пьесы. Так, не покидая почвы исторических реалий,

Выспянский все же заглянул «под кожу» своему

табуированному герою.

«Варшавянка» стала своего рода экспериментальной

площадкой для Выспянского. Сценография

здесь интересна тем, что в ней «выращиваются» —

для проигрывания своей роли — не только территория

событий и лица конфликтов, но и предметы.

Именно в «Варшавянке» впервые с такой материальной

и игровой определенностью воплотилось

отношение Выспянского к предмету на сцене как

к многосмысленному, способному стать в особенных

случаях предметом символическим. У салона,

где разыгрываются эпизоды драмы, есть свой

центр — клавикорды. Они поставлены намеренно

косо, вызывающе экспрессивно — сквозь все, прорезая

сцену наискось своим крупным, весомым

и вместе с тем изящным черным телом и так же наискось

рассекая ее крылом поднятой крышки. Тем

самым скошена и изменена естественная перспектива.

(Так клавикорды в салонах в общем-то не ставили*.)

Сцена, резко сужаясь, зрительно устремляется

в глубину. Домашний салон, красивый, золотисто-белый, словно грозит перекоситься. Острая линейная

перспектива сцены и черная стрела клавикордов

потому так экспрессивно и рассекают сцену

в «Варшавянке», что вырастают в символ: когда решаются

судьбы тысяч и тысяч рядовых солдат, никакая

устойчивость невозможна.

Любопытно, что в своих писательских указаниях

к пьесе Выспянский сначала поставил такой важный

для него (и для действующих лиц) предмет, как

черные клавикорды, — на черные же доски сценического

пола. Но в практике художника, в эскизе,

он как бы спохватился: «черное на черном» не могло,

видимо, играть в полную силу на сцене. Поэтому на его авторском сценографическом эскизе пол салона

высветлен. Он светло-желтый, сияющий, и клавикорды,

ярко выделяясь, царят на сцене.

Каким видели творчество Выспянского его младшие

современники и потомки?

В содержательной проблемной статье режиссера

Виляма Хожицы (начинавшего работу в польском

театре еще в 1920-е гг.) под несколько неожиданным

названием «Выспянский и футуризм» — статье, не бесспорной в той части, которая касается обнаруженной

автором близости между Выспянским и Маринетти, — внимание останавливает точное замечание

о внутренней полемике польского художника

с «хороводом анонимных идеалов», с «порабощением

властью» даже самых «наипочтеннейших теней»

истории, теней «идеализма» и «утопизма». При этом

В. Хожица считает Выспянского «не учеником футуризма,

а его предшественником».

Автор пишет о нескрываемом желании Выспянского

«почувствовать под своими руками» —

руками драматурга, художника, проектанта пространства — «живое тело мира, тело горячее,

потное, может смердящее, но зато правдивое, настоящее,

не придуманное, не эстетизированное, не прикрытое никакими вуалями мифологизирующего

идеализма»*.

По существу, речь идет о жажде найти сценические

пути — реально-материальные, «телесные»,

«осязаемые» — воплощения невоплотимого или

трудно воплотимого, когда материя становится

«пробным камнем духа».

Выспянский не сторонился истории: для него это

был мир огромных усилий не только сотен ушедших

поколений, но и сегодняшнего, своего поколения,

мир, двигавшийся и кипевший между двумя

полюсами — великого героизма и по его собственному

определению… «преступления».

В другой, не менее содержательной и к тому же более

предметной и конкретной статье о Выспянском

как создателе современной польской сценографии

ее автор, авторитетный польский театральный

художник Зенобиуш Стшелецкий, рассматривает

некоторые особенности сценических ремарок

Выспянского (порою действительно на редкость

и на удивление подробных).

На этот раз речь идет о трагедии «Проклятие»

(1899). Стшелецкий задумывается над смелым, неожиданно

диссонансным, почти парадоксальным

сочетанием в этих сценографических указаниях

форм синтезирующих, метафорических и форм (образов)

обыденных, вполне земных, даже «заземленных», напоенных не поэзией, а, скорее, прозой: осязаемой,

вещной, тяжелой прозой быта.

Действие трагедии «Проклятие» происходит

в деревне. Обнаружив недозволенную связь местной

крестьянки (Молодки) с ксендзом, возмущенная

крестьянская толпа с зажженными факелами

преследует несчастную женщину с двумя незаконными

детьми и гонит вон из села. Но ни спасения

в бегстве, ни вообще какого-либо «исхода» ни для

себя, ни для малых детей Молодка не видит и в отчаянии

сжигает сначала детей, а потом себя. Это был реальный жизненный факт, подлинный случай

дикого самосуда темных людей, событие, разыгравшееся

при жизни Выспянского в деревне

Грембошово, недалеко от города Тарнова… «Власть

тьмы», по определению Льва Толстого? Сюжетно эту

драму Выспянского действительно можно назвать

«толстовской» драмой. Но ее цветовая и пространственная

метафоричность принадлежат уже другому

времени.

Даже при том, что Выспянский был вообще склонен

к детальному описанию места событий, его сценографические

указания к «Проклятию» поражают

пристальностью и дотошностью, даже своего рода

документальной достоверностью привязки к деталям

крестьянского быта, его предметной и вещной

среды — всей той топографии типичной маленькой

польской галицийской деревеньки с тонким шпилем

костела на горизонте, которую Выспянский так

хорошо знал. Все в этих деталях сценографии обозначено

рукою живописца. Это — пейзаж земли,

застывшей в летнем зное, и это же — своеобразный

натюрморт рассыпанных по земле скудных плодов

и растений самой этой ржавой земли: иссохших листьев,

пожухлых бодыльев, обвисшей ботвы…

Точность, яркость увиденного приводит на память

неожиданное наблюдение Сергея Параджанова, живописца

и режиссера, родившееся в гуцульских горах

еще до начала работы над «Тенями забытых предков»: он пишет о «маленьких тайнах» этих гор, где

«белые овцы выходят из кустарника красными — заросли

полны черники»*. Для автора «Теней забытых

предков» гуцульская деревня вся была полна такими

цветовыми, земными и поэтичными, неожиданными

образами. И такой же яркий, как цвет, во всех

его фильмах присутствовал свет — «свет олицетворяющий

и нисколько не бытовой»**. Любопытно, что

территории событий «Проклятия» и «Теней забытых

предков» расположены недалеко друг от друга, а трагическая

«крестьянская» новелла Коцюбинского, которая

легла в основу фильма, написана в те же годы,

что и пьеса Выспянского. Но возможность сравнения,

переброшенного через полстолетия, заключена

еще и в другом. В «Проклятии» нельзя не заметить

некую не сразу открывающуюся, но, вероятно,

намеренно вписанную польским сценографом в застойную

тишь, в марево, в гармонию летнего дня

внутреннюю дисгармонию: несогласуемость яркого,

красочного, детально прописанного «бытовизма»

и таящейся во всем этом затишье метафоры-намека

на инобытие — метафоры «дурного» места, рокового

пространства. Не находим ли мы близкое по накалу

эмоций пространство событий у Параджанова?

В «Проклятии» Выспянский-сценограф предлагает

вертикальное устроение пространства в трех

уровнях земной («земляной») среды, три выделенных

фактурой, цветом и функциональным служением

человеку пространственных пласта будущих

событий.

Верхний — вздыбленный, «толстый» вал земли:

вздымаясь полого, он затем резко идет в гору, завершаясь

«горбом над чердаком дома»*.

Связующий средний — нитка пути, тропинка, ведущая

через вал наверх, в поле (на какой-то миг она

приманит, но все равно не спасет Молодку).

И, наконец, две дорожки, идущие от дома вправо

и влево, расположенные «по земле», то есть по доскам

сцены, то есть — на уровне зрительских глаз.

Представленная картина непритязательна.

«Деревянный забор с неровно торчащими палками…

с забора свисают высохшие плети давно обобранного

гороха». Под окошками — «сухие бодылья

висящих лохмотьями выцветших кустов мальвы,

угасших от жара палящего солнца», «слева — грядки

картошки»*.

В этой общей картине глаз Стшелецкого по-своему

видит колоритные и важные особенности территории

Выспянского. Соединение, сопоставление

трех вертикальных уровней сцены с обвислыми плетями

высохшего гороха и бобов несет в себе, по его

мнению, «что-то от сюрреализма, от безнадежного

настроения» того самого «недоброго места», о котором

мы говорили. Однако в напряженности общего

настроения картины ему неожиданно чудится

близость с иным миром — миром мексиканских

художников, «простонародных и трагичных, реалистических

и мистических… современных и обыденных,

древних и монументальных… людей страстных,

суровых, полных суеверий и предрассудков…

с обликом костистым и мощным»11. Сближение, на наш взгляд, оправданное, хотя также переброшенное

через полстолетия.

В отличие от Крэга и Аппиа, его современников

(Крэг знал о новаторских исканиях Выспянского

и высоко ценил их*), Выспянский-сценограф придавал

огромное значение цвету, цветовой интенсивности

и разнообразию цветовых пятен, богатству

играющей всеми красками сценической палитры.

«Если мыслить о театре, то начинать надо

с цвета»**, — писал он. Поэтому в «Проклятии» мы

видим на сцене высокий вал — цвета земли; поэтому

горох здесь «повис» — с воспоминанием о буйной,

«вьющейся» и «оплетающей плетень» зелени; поэтому — под окнами кусты мальвы, не только усохшей,

но и «цветущей»***.

Выспянский-художник помнит о том, что есть

минуты, когда он — артист в служении сцене. Это

едва ли не самые трудные минуты его жизни: за свои сценические проекты Выспянский боролся

с не меньшим упорством, чем за витражные фантазии,

и терпел порой не менее отчаянное поражение.

Выспянский-сценограф помнит о том, что его драматическим

персонажам-героям, страстным, суровым,

костистым и мощным, полным предрассудков

и суеверий,

надо двигаться на досках сцены, надо

выявлять себя динамически. Хотя, быть может, и гибельно.

Его «декорации» (он сам продолжал определять

свое устроение сцены, то есть места и среды-окружения действия, этим устаревшим и даже

чисто технически не вполне точным словом) предоставляют

персонажам такую возможность, выражая

их эмоциональное, «гибельное» состояние.

В «Проклятии» это свободный, идущий во всю глубину

сцены от пустого просцениума к заглубленному

заднику сквозной проход, некий «коридор»-путь.

Он существует, он просматривается; кажется, что

он открыт. Центральное пространство сцены даже

расчищено от «грядок» картошки. Оно раскрыто —

для скорости и роста напряжения в действии; оно

освобождено-раскрыто для жизни, для бега, для будущего

цветения. Но оно же перегорожено в самой

дали глухим валом земли — закрыто. Воля (свобода)

и не воля — трагическая оппозиция всего творчества

Выспянского.

Станислав Выспянский встретил и проводил две

эпохи функционирования света на краковской

сцене.

Он застал еще время газового освещения, и все

свойства этого слабого, почти вручную регулируемого, но зато таинственного освещения он использовал

поэтически, можно сказать, «до дна» в своих драмах.

Знаменательны поэтические строки Вступления

(Интродукции) к драме «Освобождение»:

У Костела:

Близко к часу седьмому,

Время близко к Вечерне,

Но ворота у театра приоткрыты чуть-чуть:

ДЕКОРАЦИЯ

Вся огромная сцена перед нами открыта,

Все пространство огромное перед нами лежит,

Только света от газа и света от рампы

Еще не зажгли…*

Однако его театральное воображение, зародившись

при газовом освещении и питаясь им, в полную

силу развернулось уже в эпоху электрических

рамп и софитов.

Игра света и тени на подмостках занимала воображение

Выспянского и как драматурга, и как сценографа,

и как постановщика. (Впрочем, постановщиком

ему удавалось быть крайне редко, практически

только однажды, при реализации «Дзядов»

Мицкевича.)

Интенсивность света и не меньшая выразительность

тени, подсмотренные у природы, отобранные

у нее, а затем многократно усиленные подмостками,

служили ему, наравне с цветом и линией, живой, беспрестанно

меняющейся палитрой. «Я не представляю

себе, я не могу вообразить себе своей драмы в иных

рамах нежели сцена, то есть попросту пространство,

наполовину темное, наполовину освещенное, в котором

действуют актеры»*, — писал он.

Для каждодневных спектаклей краковский театр

конца XIX века пользовался достаточно банальными

световыми эффектами (так же, впрочем, как и варшавские

театры).

Совершенно новые задачи поставил перед освещением

Выспянский именно как художник, открывший

для себя в молодости, в Париже, где он учился

после Кракова, импрессионистов и, главное, всегда

бывший внимательным наблюдателем жизни света

в природе.

Исследователь эволюции сценического освещения в европейском театре критик П. Митцнер пишет,

что в ранних драмах, которые Выспянский режиссировал

еще «на бумаге», свет исполнял ту же моделирующую

роль и имел то же предназначение, что

и в театре Метерлинка или в проектах Аппиа (и добавляет,

что трудно в этом случае говорить о заимствованиях,

поскольку и краковские, и западноевропейские

идеи-замыслы вполне уместно «мерить

одной и той же датой»*). Нельзя не согласиться

с еще одной мыслью критика: драмы Выспянского

можно разделить на две категории — «светлые»

и «темные».

Сначала в театре Выспянского было очень много

света. В это время его интересует «игра золотых отблесков

солнца, лунный свет, отбрасывающий тени

тополей на белый мрамор стен»*. Такое освещение

очень «сценично», оно использует «острые эффекты» косо направленного луча света от верхней или

нижней рампы. Отличительные особенности манеры,

«руки» раннего Выспянского-сценографа —

высветленный фон («задник») сцены, средний план,

остающийся в полумраке, и освещенные персонажи

первого плана. Постепенно в драмах Выспянского

нарастает роль тени и тьмы. «Пространство, наполовину

темное», расширяется. Все чаще вместо светлых

лиц на просцениуме появляются темные силуэты,

подсвеченные сзади.

На границе между «светлыми» и «темными» драмами

находится «Свадьба» (1901). Выспянский-драматург

не был ее режиссером-постановщиком, но осуществлял «наблюдение» за спектаклем, «руководство»

постановкой, в том числе — цвето-световой

партитурой. Тогда-то и родились вошедшие

в историю польской сценографии, так поражавшие

современников множественные оттенки и контрасты

одного цвета: к примеру, глубокого иссиня-темного — с ясными голубыми всполохами света. Были

использованы все возможности меняющегося внешнего

и внутреннего освещения территории действия:

экранная чистота выбеленных стен в свадебной

хате сменяла интенсивную синеву ночи; игра

цветных стекол рефлекторов, постепенная замена

темно-синих и темно-зеленых фильтров на все

более светлые создавала впечатление медленного

рассвета.

Характерный и очень существенный момент: эти

чисто театральные детали появлялись чаще всего

уже не на бумаге, а непосредственно на сцене, в процессе

постановки. Глаз Выспянского улавливал возможность

выразительности малейшего, даже родившегося

спонтанно штриха жизни. Так возник в спектакле

«Свадьба» легендарный эффект светящейся,

мерцающей и пляшущей в воздухе пыли, поднятой

ногами танцующих. Магическую роль играл живой

свет, исходивший от керосиновой лампы — ею

«забавлялась» юная гостья на свадьбе. Написанная

в том же году «Девочка с керосиновой лампой»,

одна их лучших «детских» лирических пастелей

Выспянского, — поистине остановленное мгновение,

факт-эскиз, подсмотренный в жизни и любовно

перенесенный художником на сцену.

С течением времени драмы Выспянского погружаются

во мрак. И дело здесь не только в смене интенсивности

освещения. Углубляется символическое

значение и соотнесение в театре Выспянского света

и светлости и/или тьмы, помрачения, мрака.

Анализ природы этого явления выходит за рамки

данной статьи; его истоки в обостренной впечатлительности

художника, в его взрослевшем, без иллюзий

вызревавшем мировосприятии. И все-таки

даже в последних театральных произведениях

Выспянского (если он сам полностью сочинял сценографическую

партитуру драмы-спектакля) зритель

мог увидеть, что «и свет во тьме светит, и тьма

его не объяла».

28 февраля 1903 года на премьере спектакля

«Освобождение» по одноименной драме Выспянского

в краковском Городском драматическом театре

многое оказалось неожиданным, непривычным.

Машинисты сцены не стали опускать сверху заранее

заготовленные, висящие на подрамниках и кронштейнах,

уже использованные в популярных постановках

«пейзажи» и «палудаменты», не стали устанавливать

кулисы, рисованные в Вене. Пустую

и темную сцену даже не задернули занавесом перед

началом спектакля, она оставалась открытой на обозрение удивленному зрителю*. И рабочие сцены

тоже оставались на подмостках, у боковых обнаженных

стен, едва различимые в их тени. Выспянский

сумел на этот раз настоять на своем и убедить директора

театра и режиссера спектакля в необходимости

именно такого начала давно объявленного представления.

Фактически он настоял на возможности

нового для этого театра конструктивного и визуального

решения, раскрыв и освободив сценическое

пространство.

Конечно, освобожденное пространство он стал

тут же «застраивать», однако уже по-своему. Это доказали

и «Освобождение», и, спустя год, «Ноябрьская

ночь».

Сцена краковского Городского драматического

театра, самого большого в то время в городе, была

обширной. Но для Выспянского дело было не только

в размерах. Для драмы и спектакля «Ноябрьская

ночь» он сочинил Пролог, размаху и энергии которого

соответствовала живописно умноженная материальная

фактурность — объемность, выпуклость,

цветовая сочность — «фигур» действия, их костюмов,

реквизита, вплоть до самых подробных деталей,

открывающих все поле заявленного небывалого

зрелища. Здесь все должно было быть распахнуто —

ввысь, вширь, вглубь, — иначе было бы не уместиться

всем персонажам.

Убеждаешься, что сама монументальность у Выспянского,

ученика Матейко, не продиктована академической

школой (и вообще ничем не продиктована),

а, формируясь у нас на глазах, будто всплывает

всей своей огромностью из затронутой им, из потревоженной им природы «богов» и «героев», античных

и романтических, из всей той мифопоэтической

картины мира, которую он, наследуя романтикам,

но и споря с ними, состраивает по-своему

для спектакля.

Выспянского называют первым польским экспрессионистом.

Действительно, от экспрессионизма

в его драмах и в задуманных им спектаклях —

повышенный «градус» напряжения внутренних

и внешних связей (сильно «стянутых», сконцентрированных);

несочетаемость пропорций; перекосы

в ракурсах перспективы; деформация некоторых

лиц, одновременно подчеркивающая бытовой

исток образа и — опровергающая его.

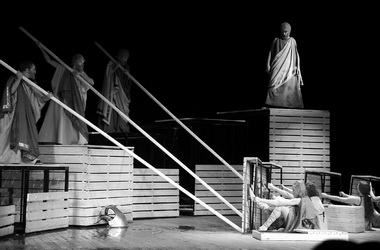

Драма «Ноябрьская ночь» посвящена событиям

восстания 1830 года. Ее Пролог — это развернутое

поле сражения, картина военных действий в прямом

смысле слова. И вместе с тем это картина редкой

чисто изобразительной силы. В ней даже могли

бы проглядывать качества фрески, если бы не идущее

сквозь нее волной и вихрями, динамически разогнавшееся

нетерпеливое движение.

Для Выспянского-сценографа Пролог — предвестие

роковых событий.

Занавес открыт — Пролог сосредоточен на видимом:

на точно воспроизведенном жизненном

ландшафте.

Казарменное помещение в варшавской Школе

подхорунжих: по центру сцены, вполширины, проходит

коридор; вдоль стен рядами ружья; на ружейных

«козлах» — шпага, барабаны, кивера; на полу — мортиры и горка ядер… Но тут же видимое

становится фантастическим: внезапным ударом распахиваются

створки ворот в глубине сцены, и взорам

зрителей, поднимаясь «из подземелья», предстает

Дева (Афина-Паллада). Вид ее ужасен. Цвета,

которые Выспянский вбрасывает вслед за ней на сцену, — горят, сияют, «шелестят» и «бьют в глаза». «Лицо Афины-Паллады закрыто багрово-красным

бронзовым шлемом; очи пылают сквозь прорези

забрала»; «одеянья ее блещут в лунном свете»; слева,

сквозь стеклянное, во всю сцену окно «зеленые

лучи бьют, заливая сцену». «Серебряная эгида, отяготив

плечо, шелестит и извивается живыми змеями

Горгоны»*.

Гром, пылание огней, шум ветра, вихри сопровождают

появление Афины. Это не простое устрашение:

в событиях «Ноябрьской ночи» 1830 года —

так верил Выспянский — было ощутимо вторжение

сил небесных, а не только завихрение сил земных.

Опережая приемы экспрессионистского театра

1910—1920-х годов, Выспянский волевым усилием художника

сцены диктует «бурный полет» действующим

лицам («фантастическим персонам») над подмостками;

непредсказуемым образом сдвигает или

распахивает огромные створки (не «ворот», а «врат»).

Есть эпизоды, где он снимает отъединение партера-публики от сцены и даже сносит пресловутую четвертую

стену. Он сдвигает вплотную две территории

событий: зал и подмостки. Он распространяет

взрыв восстания с улиц и площадей — в зрительское

пространство театра ремаркой сценографа («Зарево

пожара полыхает в окнах зрительного зала») и замечанием

режиссера («Офицер вбегает с улицы и, остановившись в распахнувшихся дверях партера,

кричит… Публика вскакивает с мест»).

Вслед за внезапным, взрывным, подсвеченным

пожарным заревом явлением могучей и грозной

Афины — пролет над сценой — «в свисте крыльев» — других, хоть и более женственных, но не менее

опасных «победных богинь»: это четыре Ники, а за

ними — пятая, более близкая современникам ноябрьского

восстания, Ника Наполеонидов. Их диалоги — только в полете, только на высях. Небо наполнено,

небо населено.

Пока что пустует низший план сцены: там тишина

человеческого отсутствия.

Но вот обширный коридор училища подхорунжих,

похожий на казарму, тоже «взрывом», стремительно

заполняется звуками и движением земной

жизни: бегом, топотом, «толчеей в дверях массы

(„хора“) молодежи».

Первым вбегает «справа — в коридор» поручик

Петр Высоцкий (лицо историческое, подлинное), «несется

со всех ног» к дверям («к вратам»). Огромный

плащ скрывает пол-лица, «до самых глаз». Он распахивает

двери, хватает шпагу и описывает острием

круг: символический жест вызова на бой. «К оружию!» — несется его клич к «сгрудившейся в дверях

молодежи»*.

Выспянский-сценограф сам придумывал костюмы

к своим драмам. В Прологе предусмотрен контраст

«небесного» и «земного». Декоративность

Афины-Паллады оправдана ее внечеловеческой природой:

«Огромный щит повис через плечо на перевязи

золотой», а «одеянья ее блещут в свете луны».

Цвето-световые эффекты ложатся на эти одеяния,

которые дрожат, дробятся, переливаются под театральным

освещением софитов. Вверху — плеск крыл,

внизу — бегут, топочут, рот — в крике. Чернеют плащи-крылатки, темнеют, «горбатятся» неясные впотьмах

фигуры, костры, зажженные за окнами, тускло

отсвечивают на оружейных дулах.

Так крупными, волевыми штрихами очерчены

и лица, и территория событий, разыгравшихся

в Варшаве ноябрьской ночью 1830 года.

Обложка пьесы «Ноябрьская ночь». 1904

Обложку первого книжного издания «Ноябрьской

ночи» (1904) украшала цветная наклейка: цинкография

по рисунку Выспянского, представлявшая IX сцену

драмы, точнее то, что в его время называлось еще

декорацией — то есть оформлением места действия.

Действие происходит в варшавском парке Лазенки,

в Театре на острове, построенном в XVIII веке последним

польским королем Станиславом-Августом.

На этом рисунке, который уже вполне можно назвать

принципиально важным сценографическим проектом

Выспянского, в сдержанной цветовой гамме, приличествующей

осеннему увяданию природы, — бледно-желтой и сизой, с дрожащими темными отражениями

на воде — определены правый и левый фланцы

декорации. За отсутствием ликвидированных кулис

они, наподобие живой рамы, охватывают центр картины,

полный неподвижного, «стоячего» света. Слева

полукружием белеют подмостки королевского театрального

островка, справа — идет вверх, уступами,

фрагмент амфитеатра для зрителей: четко и жестко,

ступенями, очерчены края скамей. Вдали, за гладью

просторного пруда-озера, за путаницей оголенных

сухих осенних ветвей — светлая колоннада невысокого

дворца.

Выспянский всегда старался быть точным. Так,

восстанавливая в «Ноябрьской ночи» крайне сложное

сплетение событий восстания (плохо подготовленного,

поднятого запальчивыми юнцами, не имевшего широкой базы во всех слоях населения

Варшавы), подробно воспроизводя действия его исторических

персонажей, нередко крайне противоречивые

и всегда смертельно-опасные, — он опирался

не на свои фантазии (хотя ситуация 29 ноября 1830 года была истинно фантастической), а на свидетельства

участников, очевидцев, иногда историков.

И на свои впечатления от натуры. Поздней осенью

театральный островок в парке и в самом деле

стынет в тишине и спокойствии, отражаясь тенями

в полукружье канала. Но в Варшаве Выспянский бывал

редко, близкий его замыслу эскиз нарисовался

по памяти лишь спустя несколько лет после посещения,

и, может быть, поэтому польский комментатор

«Ноябрьской ночи» находит в этом рисунке «неполную

точность в передаче перспективы и в пропорциях»*. Однако нельзя не заметить, что рисунок-эскиз

или проект именно такой декорации — сценографичен:

он открывает природно-просторное поле-пространство,

на редкость свободное для действия —

для персонажей, для актеров, для всех событий.

Территория действия IX сцены «Ноябрьской

ночи» — сложно-составной и, в общем-то, немыслимой — это особая территория. Здесь «на равных

правах» иллюзии-правды встречаются друг с другом

те, кому встречаться не должно: здесь рядом с живыми,

в тревожной невыносимости*, появляются

«те, что полегли в сражении, те, что сложили головы

в битве». И если Выспянский-драматург приводит их

в драму «целой толпой», то Выспянский-сценограф

хочет и должен расчистить и обустроить для них

особое пространство — пространство их немыслимого

существования. Поэтому они приходят в опустевший

парк на оголенный осенью островок тоже

«целой толпой» и садятся в молчании на ступенях

амфитеатра, открытого к озеру, — «в ожидании»**.

Здесь, видимо, уже проявляет себя иная «точность» и пропорций, и перспективы, непривычных

для театра рубежа XIX–XX вв.

И Пролог, и близкая к финалу IX сцена «Ноябрьской

ночи» не отступают от фактов в исторической

части. Варшавское восстание действительно

было поднято («вздыблено») поручиком Петром

Высоцким — стремительным прорывом в казармы

Школы подхорунжих с криком «К оружию!». И завершилось

оно разгромом*. Но самое удивительное,

что Пролог и Финал «Ноябрьской ночи» не отступают

от действительности и в своей фантастической,

мифической части. Пролог — потому что

Выспянский, как мы уже упоминали,

был убежден: восстание направляют не только земные, но и высшие, «небесные»

силы. А Финал — потому что к погибшим,

раненым, взятым в плен не допускались

родные (как считала испуганная молва)

и оплакивать их было некому, кроме статуй

мифических богинь в Лазенковском

парке. Выспянский-драматург и сценограф

(но и поэт), опираясь на факты, не погрешил против полной истины о событиях.

Может быть, здесь уместно было

бы вспомнить слова Бориса Пастернака.

Считая, что произведение должно быть

наполнено «свинцом фактов», он вместе

с тем писал: «Факта нет, пока его не коснулось

сердце человеческое».

Как сценограф Выспянский ценил

каждый сантиметр площади и пространства

сцены. Почему же и для кого

он открывает вширь и вглубь перспективу

озера в Лазенковском парке, если

восставшие уже погибли и никакое движение

им больше не суждено? Театр еще

не закончился: над сценой еще пролетит

Афина со своими спутницами и появится,

по велению Зевса, Гермес с жезлом-кадуцеем. И все же озеро и театр

над озером предназначены не им, а погибшим.

Всего несколько рядов скамеек

над озером Выспянский обозначит словом-символом с большой буквы и по-латыни: Teatrum. Гладь неподвижного

озера все-таки всколыхнется: из глубины

сцены медленно начнет свое движение,

наплывая на зрителей и «дрожа на волне»*, кадр за кадром, в постепенном

сближении, в монтаже контрастных сцен Неба

и Земли — зримое, хоть и мифическое, тело Ладьи

Харона. Движение будет длиться, будто в замедленной

съемке**, прерываясь тревожными вскрикиваниями

Богов. Но оно будет неумолимо, пока Ладья

не подплывет вплотную «под сцену Teatrum»***.

Тогда, приняв тела погибших, Ладья отплывет.

Мотив водной глади, мотив волны — всегда, и здесь

тоже, — выступает символом совмещения «мгновения

и вечности»****.

Большим разочарованием, великой горечью —

фактически крахом надежд и обрывом многотрудных

проектов — стал для Выспянского отказ краковской

магистратуры в грандиозной архитектурной

перепланировке Холма и Замка Вавель, в проект

которой был вписан огромный Амфитеатр под открытым

небом. В августе 1905 года он писал другу

Станиславу Ляку из Бад-Халла, где лечился, что

Городского краковского театра в свое владение (о чем

мечталось) он не получил: «И Вавель я не получу также»*. Тем не менее, хотя силы его угасали, в том же

письме он продолжает: «Это будет очень интересная

борьба». Но довести эту борьбу до завершения ему

не пришлось…

С. Выспянский. Последний автопортрет. 1907

В художественно-живописных, драматических,

сценографических произведениях Выспянского

можно уловить два сущностных для него опорных

момента, два мотива. Иногда ускользая или растворяясь,

они тем не менее всегда появлялись вновь,

возвращались: это образы — лица события и территории

события. По-разному двигаясь к цели, к прорастанию

замысла в образ, он выводил жизнь образа

на новые, иногда неожиданные пути и тропы.

На этих путях он делал открытия, не всегда понятные

его современникам, но уже очень нужные искусству

ХХ века. Он притрагивался к области подсознательного

в психике человека, вскрывая его проекцию

«вовне». Прикоснулся он и к присутствию

в жизни человека невидимого, скрытого плана мира.

Неожиданны были его структурные новации — смелый

монтаж «нестыкуемых» фрагментов, оригинальная

форма «открытого финала» драмы.

Противоречия не уходили из его дум, души и жизни,

превращаясь в своего рода противоречия-«пружины», противоречия-«моторы», послужившие великой

креативной силой обессиленному болезнью

художнику. (Последние сцены драм и сценографические

эскизы к постановкам он писал и рисовал

на планшете, держа карандаш в зубах: руки его уже

были парализованы.)

Всем своим творчеством Станислав Выспянский

утверждал свободу человека, обреченного на короткую

жизнь, но не на «усеченное» творчество.

2007 г.

комментарии