Статья шестая. Ненужная победа

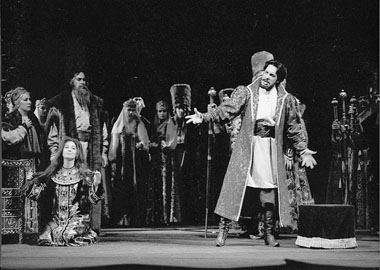

Ф. Сологуб. «Победа смерти». Драматический театр В. Ф. Комиссаржевской на Офицерской. Режиссер Всеволод Мейерхольд, оформление Сергея Попова по планам Всеволода Мейерхольда. Премьера 6 ноября 1907 г.

«Театр Комиссаржевской одержал, наконец, победу. Это была настоящая победа, и констатировать ее не помешают даже те господа, которые превратили в музыкальные инструменты ключи от своих сундуков»1.

Так начиналась рецензия Влад. Азова, решившегося пойти против правил хорошего тона, установленных петербургской театральной критикой в отношении Мейерхольда. По словам Азова, согласно этим правилам, признаком «восторженной любви к искусству» стал обычай начинать любую рецензию на спектакль театра на Офицерской «с возложения хулы на г. Мейерхольда» и потом не забывать вешать на него всех собак 2.

Но Азову не удалось прослыть смельчаком — коллеги по критическому цеху поступили аналогично, почти единодушно признав победу режиссера. Хотя причины удачи, свалившейся на Мейерхольда, истолковывались по-разному. Может быть, как раз Азов, не пожелавший в этих причинах разбираться, оказался мудрее других: «Г. Мейерхольд победил — и да будет ему неомраченный триумф»3. Остальные хотели «триумф» непременно объяснить, чтобы Мейерхольда не перехвалить и себя не уронить.

Сторонники традиционного театра приветствовали режиссера за то, что он наконец-то «опомнился», прибившись к надежным реалистическим берегам. Символисты (в лице Г. И. Чулкова) — за то, что перестал уклоняться от доверенного ему предназначения. Сама Комиссаржевская так не считала, расценивая успех режиссера как его эстетическую капитуляцию, и по предначертанному символистами пути намеревалась идти без Мейерхольда. Последующие исследователи (начиная c Н. Д. Волкова) считали «Победу смерти» переломным для режиссера спектаклем, на практике подтвердившим его отход от «условного декоративного театра», о котором он объявил в докладе Художественному совету после провала «Пелеаса и Мелисанды»4. В недавнем комментарии сказано и более того: «На деле Мейерхольд переходил на новые позиции, вскоре определившиеся как программа театрального традиционализма»5.

Попробуем разобраться, насколько явленная здесь разноголосица отвечала намерениям режиссера.

Взгляд критики, прикрепившейся к «исконной» традиции, наиболее ярко представил А. Р. Кугель. «Стилизация г. Мейерхольда дала вчера очередную трещину. <…> Так, народная сцена в финале 2 акта поставлена хорошо, совершенно в тех же реальных тонах и отчасти по тому же плану, как народная сцена в «Электре» у г. Санина»6. (Имелся в виду поставленный А. А. Саниным в октябре 1907 года в Новом театре «Вечер Гофмансталя», состоявший из «Электры» и одноактной пьесы «Смерть Тициана». Критика высоко оценила этот «Вечер», хотя перегруженность бытом кое-кому показалась чрезмерной7.) «Этот акт, — продолжал Кугель, — имел совершенно заслуженный успех. Является, таким образом, надежда, что понемногу вздор, который г. Мейерхольд с таким усердием насаждает, исчезнет, а красивое — останется»8.

Хотя на этот раз Кугель превзошел самого себя, объявив, что г. Мейерхольд позаимствовал у г. Санина мейнингенскую массовку, многие критики, как и он, сочли, что режиссер идет на уступки. В обзоре рецензий, написанных сразу после премьеры, И. Осипов (Абельсон) писал, что в «Победе смерти» «большинство актеров» получило наконец-то «свободу двигаться по сцене и разговаривать человеческим голосом»9; другой рецензент отмечал, что «сцена вновь приобрела глубину», а «артистам предоставлен простор для жестов»10; третий писал, что «декорация даже выпукла и осязаема»11.

Только из Москвы раздался голос, диссонирующий с общим хором, — Мейерхольд так впечатляюще поставил указанную Кугелем массовую сцену 2-го действия потому, что дал ее стилизованно: «Рев толпы вокруг развенчанного кумира, неистовствующие фигуры, пляшущие, хлопающие в ладоши, в энтузиазме скатывающиеся с крыльца — вся оргия злорадства и серости производит потрясающее впечатление. Мейерхольд преувеличил и подчеркнул, и в этом сказывается его уклон к стилизации. Но на этот раз подчеркнул кстати. Разумеется, ни одна толпа так не неистовствует. Но суть слепого безумства, взрыв злобы, сотрясающий ее, бесконечно лучше, чем могла бы передать реальнейшая постановка»12.

Особого внимания заслуживает рецензия А. Н. Бенуа 13, в последующие годы главного оппонента Мейерхольда. Признанный мэтр «Мира искусства», задолго до встречи с Художественным театром почувствовавший вкус к реализму и врéменную приязнь к Мейерхольду (статья написана после изгнания режиссера из театра на Офицерской), торжественно объявлял, что «последняя его постановка очень хороша», «действительно великолепна»14, и описал мейерхольдовскую массовку вполне в духе «г. Санина». «Действие происходит частью на авансцене, но больше всего на ступенях лестницы, между столбами и под сводами их. Эта комбинация позволяет при малом количестве исполнителей производить впечатление густой толпы (эффект сцены боярского пира из «Царя Федора Иоанновича» — предмет гордости К. С. Станиславского! — Г. Т.), которая теснится, толкается в закоулках, мелькает позади аркад или бегает вверх и вниз посредине лестницы, причем передние не закрывают задних и каждое лицо видно, идет в счет»15 (опять же, как не вспомнить постановочные принципы массовых сцен «историко-бытовой линии» МХТ!). Но инстинкт художника не позволил Бенуа совсем уж без оглядки упасть в объятия Художественного театра, и он упоминал далее и об «извилистом орнаменте» построения массовых сцен, и о стилизации — «все это очень красиво, очень пластично» и «напоминает стильные итальянские композиции XVI века»16.

Показательно, что принципы организации массовых сцен в «Победе смерти» были двусмысленно истолкованы и изнутри самого театра. Служивший в нем со второго сезона А. П. Зонов в «Летописи театра на Офицерской» характеризовал их так: «Массовые сцены, поставленные реально, поражали контрастом с «горельефностью» прежних постановок»17 — (курсив мой. — Г. Т.).

«Победа смерти». Эскиз декорации.

Рис. А. Любимова

Приведя это высказывание в «Примечаниях к списку режиссерских работ«, Мейерхольд резонно намекнул на то, что его давний сотрудник не знает, что такое горельеф (в оправдание Зонову можно заметить, что он просто вставил в «Летопись» пассаж из рецензии Н. Тамарина18, но, конечно, зря не откомментировал его). В отличие от тех постановок театра, где преобладал живописный подход («живопись и фигура актера в одном плане»), именно в «Победе смерти», утверждал Мейерхольд, «фигура актера, выдвинутая на просцениум, была поставлена в один план со скульптурой»19, т. е. представлена горельефно. Приведя в доказательство пассаж из рецензии А. Воротникова («группа близ короля, замирающая вдоль тяжелых столбов дворца, подобно гирляндам человеческих фигур на стенах древних соборов»20), Мейерхольд писал, что «эта горельефность и дала свободу реалистической трактовке основной ситуации трагедии»21. О каком реализме в связи с «Победой смерти» может идти речь, мы проясним чуть позже. Приведенное же описание А. Воротникова фиксирует условное построение массовой сцены. Впрочем, Комиссаржевская была уверена в том, что массовка у Мейерхольда — мейнингенская, а вся постановка — эклектическая.

«Мейерхольд, — писала она В. Я. Брюсову, — поставил «Победу смерти», как может это сделать совсем растерявшийся человек, — тут было все: неудачная попытка дать актерам позы пластически древней трагедии, мейнингенская толпа, хохот актеров из труппы Московского Художественного театра, читка актеров (ритмическая), какую мы слышали, когда Федор Кузьмич сам произносит монологи из своих пьес, и неизбежная картинность движений и мимики всех за очень малым исключением участвующих»22. Разумеется, постановка «Победы смерти» вполне могла быть и, скорее всего, была эклектичной («какой-то спех, небрежность, чувствовались в деталях постановки»23). Но никто, кроме руководства театра, в этом не был виноват. Спектакль был приготовлен за три недели при демонстративной отстраненности Комиссаржевских. «Вера Федоровна, — писал Мейерхольд незадолго до премьеры, — спектакль «Победа смерти» — «Продавец солнца« 24 3-го 25 идти не может.

Сообщаю это, если интересы искусства последовательно отстаиваются в нашем театре. Если касса требует спектакля 3-го даже в том случае, если мы покажем публике еще более недоделанную вещь, чем «Пелеас», то я снимаю с себя всякую ответственность и прошу фамилии моей не печатать на афише этого спектакля.

Жму Вашу руку.

Очень жду в театр Федора Федоровича, чтобы он лично убедился, какая это трудная вещь «Победа смерти».

И Вас бы просил, да боюсь, что Вы утомлены после Зобеиды (имеется в виду выступление в текущем репертуаре. — Г. Т.)»26. (Особенно впечатляет очевидное из этого письма отсутствие на репетициях Ф. Ф. Комиссаржевского — ведь в афише спектакля он значился художником по костюмам.) Да и как было спектаклю не быть эклектичным, если не было времени на то, чтобы художник мог приготовить оформление (оно было выполнено бывшим директором-распорядителем Театра-студии на Поварской С. А. Поповым по плану Мейерхольда), костюмы давались на подборе, а в печать просочились слухи, что «в труппе происходит брожение, что многие актеры, наконец, восстали против превращения их в марионеток и решили вернуть себе артистические права»27.

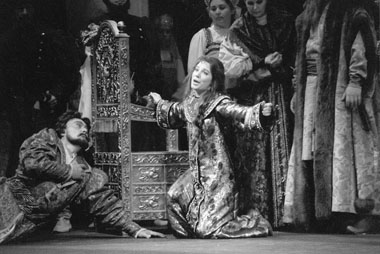

Изгнание Мейерхольда из театра после его очевидной победы, поразившее многих современников, было, как мы помним, вызвано горечью Комиссаржевской от неудачи в роли Мелисанды, которую успех спектакля без нее мог только усилить — оттого она и «приурочила так опрометчиво разрыв к дням этой постановки»28. К. Л. Рудницкий считал, что актриса, не взявшая себе «заманчивую и подходящую» роль Альгисты, потому что перестала верить в Мейерхольда, была сбита с толку спутавшим все ее карты успехом режиссера29. Е. А. Кухта называет «поступок» Комиссаржевской «очевидно пристрастным и несправедливым»30. Все это так, хотя и требует, в свою очередь, комментариев. Роль Альгисты действительно была для Комиссаржевской подходящей« («мучительно прекрасный образ Альгисты, точно созданный для Комиссаржевской»31). Но совершенно неизвестно, как обернулось бы дело, возьми ее актриса себе (ведь и роль Карен в «Трагедии любви» была для нее более чем подходящей, что не спасло ни Комиссаржевскую, ни спектакль от провала). Следовало бы также заметить, что Комиссаржевскую не мог не задеть успех в роли Альгисты актрисы Н. А. Будкевич, героини мейерхольдовского театра в провинции, со второго сезона работавшей на Офицерской. В. Азов, услышавший в голосе Альгисты—Будкевич «небесные интонации»32, ненароком задел Комиссаржевскую больнее всего — она считала их своей исключительной собственностью, из них была соткана ее любимая Беатриса. Показательно, что в письме к Брюсову она не говорит о Будкевич ничего.

Н. Будкевич

С другой стороны, очевидно, что какими бы субъективными мотивами и даже актерскими комплексами ни предопределялся «поступок» Комиссаржевской, она имела все основания рассчитывать на понимание того, что ее действиями движет объективный императив своего пути. Она не уволила Мейерхольда после провала и предложила уйти после успеха, потому что победа, по ее мнению, была куплена ценой компромисса (укрепиться на этой позиции ей, безусловно, помогли двусмысленные похвалы Кугеля со товарищи). В главном же Мейерхольд, по мнению Комиссаржевской, со своего пути не отступал, и, как бы он ею ни толковался, верно было то, что «путь этот ваш, но не мой»33.

Путь Комиссаржевской по-прежнему пролегал в лоне символизма. Г. И. Чулков в своей в высшей степени положительной оценке «Победы смерти» считал, что и путь Мейерхольда, несмотря на недавние «грубые ошибки», тоже: «…самый последний момент оргиастического исступления толпы вокруг прекрасной Альгисты заключал в себе чары настоящего театра. По-видимому, автор хотел в этом моменте переступить заветную черту, «разрушить рампу». И это было бы возможно осуществить не только в зрелище, но и в действии, продолжив лестницу сцены до уровня зрительного зала, совершив трагическую игру в круге зрителей»34. В том, что этого не произошло, Чулков Мейерхольда не винил — «разумеется — в наши дни, при условии данной культуры, это исполнить невозможно»35. Сам же Мейерхольд, приводя это высказывание Чулкова в «Примечаниях к списку режиссерских работ», был готов взять вину на себя: «Театр испугался этого, оставшись на полпути в стремлении своем перешагнуть черту рампы»36. Из чего следует, что, по крайней мере, на словах он разделял соборные чаяния символистов.

Дело, однако, заключается в том, разделял ли их автор трагедии, отвечали ли они его эстетическим установкам. Их сходство с позицией Вяч. Иванова было весьма относительно и своеобразно. Сологуб, слагавший гимны в честь Вячеслава Великолепного («Что звенит? что манит?..», май 1906):

В сочетаньи вещих слов,

В сочетаньи гулких слав,

В хрупкий шорох ломких трав,

В радость розовых кустов,

Льется имя Вячеслав 37,

и высказывавшийся совершенно в его духе — «драматический автор, режиссер и актер должны зрелище приблизить к соборному действию, к мистерии, к литургии»38, в то же время не видел в соборности средство общественного переустройства и модель «всерадостного» (термин Вяч. Иванова) мира, называл теорию «соборности» и «мистический анархизм» Чулкова «возвратом в пещеры»39, иронизировал над «соборностью» не меньше, чем к ней призывал. В пьесе «Ванька Ключник и Паж Жеан» (1908) Третья Веселая девица, зазывающая прекрасного пажа в соответствующее заведение, говорит на его отнекивание: «А, не хочешь! Ну и оставайся один, косней в своем индивидуализме. А у нас — веселая соборность»40. И Жеан устремляется в «Золотой Олень»!

Поэтому, сколько ни умасливал Сологуб Иванова (Вячеславу Иванову, июнь 1906):

В тебе не вижу иноверца,

Тебя зову с надеждой я 41

последний, объявляя в ответ, что любит его «всем сердцем, нежно и доверчиво», и называя «несравненным художником», говорил, что «принужден к борьбе» с ним: «Верьте, только к борьбе»42. «С Вами нужно бороться», — повторял вслед за Ивановым и А. Белый, также заверяя Сологуба, что остается «горячим поклонником» его «огромного таланта»43.

Ф. Сологуб.

Портрет работы К. Сомова

Лишенная социального посыла («я утверждаю себя вне и прежде всяких социальных устроений»44) «соборность» Сологуба, бесспорно, только увеличивала разрыв между индивидуалистическим и коллективным, который стремилась преодолеть соборность Вяч. Иванова. «Соборность» Сологуба — эстетическая игра, за которой внятно проступает оппозиционный «соборному театру» пессимистический прогноз — «о невозможности личности утвердиться в общественности»45, составляющий трагический пафос «Победы смерти». Ведь перенесись действие за черту рампы, прекрасная самозванка Альгиста могла закончить свою «трагическую игру в круге зрителей» (Чулков), либо включившихся в улюлюканье толпы, садистски предвкушающей жестокую казнь Альгисты и ее сына (вдохновивший Чулкова эпизод 2-го действия), либо окаменевших так же, как и действующие на сцене (финал). Дифирамб «хоровой пляске» у Сологуба, как и его «соборность», — следствие индивидуалистического (шопенгауэровского) «театра одной воли». Захочет творческая воля — примет на себя функцию «соборного театра», втянет в свой круг зрителя и «преобразит» его. Хоровая (с участием зрителя) пляска предусмотрена в «Даре мудрых пчел», скоморошная — в «Ночных плясках» (1908), но не в «Победе смерти». Так что Мейерхольд напрасно солидаризировался с Чулковым — его и на этот раз не подвело «чувство пьесы» (Вахтангов).

Вообще «дионисийство» Сологуба, имея с концепцией Иванова общий источник («Происхождение трагедии из духа музыки» Ф. Ницше), противоположно ей и, по сути, полемически заострено против нее. Оно — не цель (как у Иванова), а средство. Возможное, но не непременное.

И что мне помешает

Воздвигнуть все миры,

Которых пожелает

Закон моей игры46.

(«Не я воздвиг ограду…», 23 сент. 1901)

Сологуб неизменно оставался в пределах искусства. И этим был близок Мейерхольду, который мог бы повторить за поэтом:

Я влюблен в мою игру.

Я, играя, сам сгораю

И безумно умираю,

И умру, совсем умру.

Умираю от страданий

Весь измученный игрой,

Чтобы новою зарей

Вывесть новый род созданий.

Снова будут небеса, —

Не такие же, как ваши, —

Но опять из полной чаши

Я рассею чудеса47.

(27 декабря 1902)

Старший символист Сологуб был художник романтического склада, а значит, одной с Мейерхольдом эстетической группы крови. «Я разумею под театром, — писал он в статье «Театр-храм», — отвлечение от действительности, противоположное реальности, максимум условности, ибо это — преображение обычности, полет в царство мечты, ибо ведь из отвращения и пресыщения фактами повседневности и явилась осознанная потребность в Театре, «томление по мирам иным», «жажда новой действительности»»48. Как видим, это совсем не тот театр-храм, о котором говорил А. Белый, живописуя революционную роль творческой (символической) стилизации. Напомним: «разрушая театр, создает храм; созидая храм, создает культ; созидая культ, входит в жизнь; выходя в жизнь, ее преобразует». Перефразируя Белого, можно было бы сформулировать театральную программу Сологуба, как обратный ход: преобразуя жизнь, входит в искусство; созидая искусство, создает культ; созидая культ, создает храм; созидая храм, преобразует театр. В театре-храме Сологуба правился культ искусства, и Мейерхольд был здесь званым гостем.

Отвечал мейерхольдовским эстетическим установкам и гротескный состав театра Сологуба: «Трагический ужас и шутовской смех с одинаково непреодолимой силой колеблют перед нами ветшающие, но все еще обольстительные завесы нашего мира, казалось, привычного, и вдруг, в зыблемости игры, такого неожиданного, жуткого, поражающего или отвратительного»49.

Ф. Сологуб.

Портрет работы Ю. Анненкова

Театр Сологуба обширен, но показательно, что его пьесы ставили (если не считать проходных спектаклей в провинции) только два режиссера — Мейерхольд («Победа смерти», «Заложники жизни», Александринский театр, 1912) и Н. Н. Евреинов («Ванька Ключник и Паж Жеан» и «Ночные пляски»50), оба связанные с театральностью модерна51. Конечно, связь эта была разносоставная и разнонаправленная. Евреиновская «театральность» корнями уходила в философию и эстетику модерна. Театральность Мейерхольда задевала модерн по касательной — связью с модернистской драмой и поисками технологии Условного театра. Пронизанное модерном творчество Сологуба не «модерном» Мейерхольда привлекало, а близкой режиссеру поэтической интенцией романтиков. Не случайно, в отличие от Евреинова, он ставит не собственно модернистские опусы Сологуба, а те его пьесы, где модерн аккомпанирует символизму.

Мечта о постановке «Дара мудрых пчел» не оставляла Мейерхольда — он пытался предложить пьесу Иде Рубинштейн, но та предпочла Д’Аннунцио («Пизанелла», 1912, театр Шатле, Париж). «Когда я влюблен в пьесу, я не могу дать о ней объективное суждение… — соглашался с выбором Иды режиссер. — Не могу, быть может, особенно горячо отстаивать столь любимой пьесы Сологуба еще и потому, что не вижу, как можно в столь короткий промежуток времени приготовить ее»52. Он даже влюбился заодно в миф о Лаодамии, мечтавшей о неосуществимом (воскрешении мужа): «Дорогой Вячеслав Иванович, — писал он Иванову, — посылаю Вам первую книгу журнала «Любовь к трем апельсинам». Позволю себе напомнить Вам об обещании Вашем дать маленькую заметку о брюсовском «Протиселае» («Протиселай умерший». — Г. Т.). О, если бы Вы нашли возможность сказать сразу о трех трагедиях, посвященных Лаодамии: Анненского («Лаодамия». — Г. Т.), Сологуба, Брюсова»53. Не случайно ТЕО Наркомпроса, в котором в 1918 году активно работал Мейерхольд, незамедлительно выпустил его любимую пьесу отдельным изданием54.

Влюблен был Мейерхольд и в сологубовскую прозу: в 1916 году он снимал фильм по его знаменитому роману «Навьи чары», оставшийся не завершенным в связи с революциями 1917 года.

Говоря об эстетической близости Мейерхольда и Сологуба, не следует, конечно, ее преувеличивать, тем более, что речь идет о художниках, работавших в разных творческих плоскостях. Писатель Сологуб мог брать «кусок жизни грубой и бедной» и творить «из него сладостную легенду», ибо, как говорил он сам, — «я — поэт»55. Режиссер Мейерхольд был тоже поэт, но творить свою сценическую легенду мог только опосредованно — на канве Сологуба или кого-то другого. Зато у него было право отбора из поэтического арсенала автора исключительно того, что соответствовало собственному строю души. Иначе не объяснишь выбор для экранизации тех же «Навьих чар» — ведь в них больше, чем в любом другом произведении Сологуба, явлено то, о чем писал Чуковский: «Иногда казалось, что есть два Сологуба: один смелый и взыскательный мастер благородного, новаторски смелого стиля, другой — графоман и ремесленник»56 (причем, добавим от себя, если первый связан с модерном конструктивно, если у первого культ модернистской Красоты просветлен и очищен символизмом (как в «Победе смерти»), то второй — на уровне эстетизированной модерном эротомании (вроде подаренной своей невесте героем романа Триродовым фотографии покойной жены — «на обнаженном теле бронзовый пояс, соединенный спереди опускающимися до колен кольцами; на черных волосах золотой обруч»57). Чем не «Саломея» Г. Климта!

Так или иначе, творческое созвучие с автором лежит в основе всех режиссерских удач Мейерхольда. Оно предопределило и успех постановки сологубовских пьес. Точнее всего это выразил С. А. Ауслендер в рецензии на спектакль «Заложники жизни», в котором, по его словам, Мейерхольду «удалось передать, с тонкостью почти гениальной, атмосферу того страшного мира сологубовского, где будто все бытовое, давно знакомое, и вместе с тем странное, призрачное, как бы во сне виденное»58.

«Победа смерти» — сологубовский вариант «вечной сказки» модерна. Сходство с пьесой Ст. Пшибышевского прошло мимо внимания рецензентов и было отмечено только Г. И. Чулковым, сказавшим о явном превосходстве русского символиста, явившего сотворенный миф в строгих и простых формах трагедии, над польским модернистом, утопившим «Вечную сказку» в «вульгарном романтизме»59.

В «Победе смерти» очевидно использован сюжетный посыл «Вечной сказки» — драматическая функция рабыни Мальгисты аналогична мудрецу Витину; как и он, посылает она свою дочь к Королю со сходным заданием — облагородить Любовью и Красотой верховную власть и жизнь простого народа. Народ и у Пшибышевского, и у Сологуба ведет себя одинаково — «земледельцы и ремесленники хотят быть рабами», «только рабами!»60 А вот Короли — совершенно по-разному. В «Вечной сказке» Король целиком находится под влиянием Сонки и в конце концов бросает трон, уходя за Любовью в царство Мечты. Воскресшая из мертвых Альгиста призывает Хлодовега к тому же — «Иди же за мною. <…> Я открою тeбe счастливый и вольный мир, я уведу тебя в долину меж дальних гор, где нет владык и рабов, где легок и сладок воздух свободы». «Я не пойду за тобою, — отвечает ей Хлодовег. — Я — король. Удались, безумная»61. Это в сказке короли бросают трон во имя любви, в трагедии — Король — король, такова его трагическая роль. Это в сказке Иван-дурак может за так стать царем, в трагедии за взятую себе обманом чужую роль придется расплатиться. И Альгиста, как персона трагической игры, свою роль знает и готова исполнить ее до конца. Она могла не признаваться в своем самозванстве (Хлодовег поверил бы ей, а не уродливой Берте). Но по собственному почину сбрасывает с себя бремя обмана, открывает свое имя, и никто — ни обезумевшая от горя мать, ни любящий ее Хлодовег («молчи!», «молчи!») — не может ее остановить. Вот почему восприятие «Победы смерти» как классической трагедии не кажется совсем необоснованным. «Давно на нашей сцене не было произведения такой высокой трагической красоты и такой силы»62. И все-таки оно ошибочно, и более соответствующим пьесе представляется модернистский срез классического жанра: «В драгоценном, тонко разукрашенном кубке строгой и торжественной трагедии, — отстаиваются крепкие яды мысли утонченной и испытанной»63.

В «Победе смерти» применен присущий модерну прием многослойной стилизации — взяв за основу средневековую легенду о Берте Длинноногой (Хромоногой), матери Карла Великого, Сологуб освободил ее от временнóй исторической «личины», обнажив лик вечного сюжета о Любви и Смерти. Этот стилизованный, говоря его же определением, «всемирный чертеж», где «все сложное сводится к возможно меньшему числу общих начал»64, пронизанный «ощущением единой реальности под оболочкой скользящих явлений»65, стилизован, в свою очередь, созданным самим Сологубом на основе перевертыша сервантесовской антиномии лирическим мифом об Альдонсе и Дульцинее. Короче говоря, как сказано в романе «Навьи чары», «много есть вещей, которыми можно играть, смешивая магию отражений времен и пространств»66.

«Победу смерти» как произведение модерна выдает Пролог — «Змеиноокая в надменном чертоге», отсутствовавший в спектакле на Офицерской скорее всего по причинам все той же спешки (игрался в гастрольной поездке Мейерхольда с группой актеров в Минске, март 1908 года).

Н. Будкевич — Альгиста (шарж)

Героиня Пролога прекрасная Дульцинея в образе дворовой девки Альдонсы хочет быть узнанной властителем (Король) — «увенчай меня», поэтом — «воспой меня» и любовником (паж Дагоберт) — «полюби меня», с тем чтобы Красота была явлена миру, а зрелище могло стать мистерией. Но ее перманентный эксперимент в очередной раз не удается. Только Дагоберт (предшественник Пажа Жеана) готов считать ее кем угодно и называть, как ей хочется: «Все знают, что ты Альдонса. Но мне все равно. <…> Я буду звать тебя, как ты хочешь, меня от этого не убудет». Для Дульцинеи это, быть может, «самая страшная насмешка» — ее готовы называть именем, искони ей принадлежащим, но называющий ему не верит — «такой любви мне не надо»67. Дульцинею одолевают «безмерная усталость» и «великая тоска», но она не хочет оставлять своего замысла — «неустанно, в разных образах» являть Красоту в жизни и в смерти, и, приняв образ рабыни Мальгисты, она собирается послать дочь свою Альгисту «на великий подвиг», исполнение «Вечного замысла» — «победа ли жизни, победа ли смерти, но победа будет моя»68.

Самый острый в театральном плане фрагмент Пролога — явление Поэта, сопровождаемого Дамой. В атмосферу средневековой ворожбы змеиноокой Альдонсы, с ее никому не нужными ведрами с живой и мертвой водой, Поэт в сюртуке и Дама в шелковом платье входят прямо из современности. Они беседуют об извозчиках и ресторанах, мистериях и интимном театре, чувствуя себя в «надменном чертоге» как ни в чем не бывало и создавая дополнительное поле иронического остранения.

Дульцинея. Господин Поэт, я ждала Вас долго. Вы пришли сюда в глубину времен…

Поэт. Этот кабачок называется «В глубине времен»?69.

Мирно задремавшего на ступеньках Короля Поэт принимает за швейцара, объясняет Даме, что в кабачке мертвой водой остроумно называют белое вино, а живой — красное и т. д. Но воспевать Красоту отказывается — он «пришел сюда не для этого», Дульцинею называет самозванкой и стихи в ее честь слагать не собирается — «все мои стихи я уже напечатал»70.

Н. Г. Пустыгина считает, что Пролог к «Победе смерти» «знаменует качественно новый этап в драматургии Ф. Сологуба — от трагедии к балаганному скоморошеству»71. Это, конечно, не так. Мало того, что в «Победе смерти» то, что названо «балаганным скоморошеством», трагедии предшествует; «этап» у Сологуба оставался все тот же. Иначе — после «Ваньки Ключника» у драматурга вновь начался «этап» трагедии.

Пролог к «Победе смерти» характеризует пьесу как открытую структуру, способную ассимилировать самые разные жанровые и стилистические образования. То есть — структуру модерна. Внедрение в условную сферу «конкретных» представителей современности усиливает условность построения. Современные персонажи получают заряд условности и начинают контрастировать с мифологическими не только прической, платьем, манерой вести разговор, но заложенной в них современной мифологией.

Этот прием Сологуб будет использовать и в последующих пьесах. Так, в «Ночных плясках», в сказочном царстве короля Политовского, который хочет излечить двенадцать своих дочерей, предающихся лунатическим прогулкам, рядом со сказочными персонажами действуют — современный Юрист, не находящий в поведении королевен «состава преступления»; Хулиган, советующий королю плюнуть «на это дело» — «пусть ходят, куда ходят»; Намалеванный старик, вылезающий из рамы картины, и Знаток искусства, утверждающий, что «это — фотография». По опочивальням королевен ходят Сны — Мирный, Безмятежный, Веселый, Страшный, Вещий, Крепкий, Глубокий и Кошмар, хорошенький, цепкий уродец. А в массовке участвуют малявинские бабы72.

М. Ю. Любимова пишет, что Пролог к «Победе смерти» был создан «по просьбе Мейерхольда»73. Если бы сказанное можно было подтвердить, это был бы в высшей степени принципиальный момент. Но и без того очевидно, что при написании Пролога Сологуб ориентировался на сценические новации Мейерхольда и, прежде всего, на постановку блоковского «Балаганчика». То, что Сологуб, в отличие от многих современников, признавал театр Мейерхольда состоявшейся реальностью, зафиксировано и в некоторых компонентах театра будущего, о котором он писал в своей статье «Театр одной воли». Например, в таком: в будущем театре вместо декораций предполагалось «целесообразное распределение освещения» — «зрителю должно быть показываемо только то, что он в данный момент должен видеть, а все остальное должно бы тонуть во тьме»74. Очевидно, что, толкуя о будущем, Сологуб имел в виду наглядные примеры из настоящего — спектакли Мейерхольда «Жизнь человека» и «Пробуждение весны».

Мейерхольд в Минске поставил Пролог еще более парадоксально, чем задумал автор, «разрушив» рампу не «соборным» порывом, а театральным эффектом. Вот как запомнила его В. П. Веригина: «Поэта в прологе играл Мейерхольд, Даму в шелковом платье — я, продолжая играть в пьесе королеву. Через оркестр был переброшен мостик, и несколько ступенек спускались с него в партер. Поэт и Дама проходили через зрительный зал, поднимались по ступенькам лесенки и продолжали диалог, стоя спиной к публике. До тех пор было не слыхано и не видано, чтобы актеры переступали рампу, да еще говорили в зрительном зале. В первый раз мы стояли за дверью в коридоре в каком-то сладком ужасе. Сейчас должно было случиться невероятное: как это мы пойдем и вдруг заговорим из публики? Говорю это и за Мейерхольда, потому что ясно ощущала его волнение. Наконец мы услышали реплику пажа Дагоберта, на которую должны выходить: »…Королева… одна. Судьба благоприятствует мне«. Открылась дверь, и мы пошли по дорожке партера. На нас оглядывались с недоумением. Дама в шляпе и мужчина с перекинутым через руку пальто шли, нимало не смущаясь, и, дойдя до лесенки, вдруг заговорили обыкновенным тоном:

— Нам попался очень хороший извозчик.

— Да, он ехал очень быстро.

Собственный голос мне казался чужим. За спиной шептались: «Что такое?» — «Это так надо… по пьесе…». — «Зачем?» Иногда мы выходили из оркестра, поднимались по ступенькам до уровня сцены, это было уже не так страшно»75. (Сегодня, когда подобный прием используется сплошь и рядом, особенно впечатляет навсегда закрепившееся в актерском подсознании ощущение «сладкого ужаса» от совершаемого впервые.)

Каким же образом столь интенсивно наращиваемая условность сценической структуры могла соотноситься с обозначенной позднее Мейерхольдом «реалистической трактовкой основной ситуации трагедии»? Ведь если бы в Прологе минской постановки появился еще и запланированный Сологубом «Автор трагедии» — роль для самого себя, — вряд ли бы это прибавило пьесе и спектаклю «реализма».

Понять мейерхольдовский тезис можно, только держа в памяти не весь опыт режиссера, предшествующий «Победе смерти» (как следует из контекста его полемики с А. П. Зоновым), а вполне конкретный постановочный подход, альтернативой которого и стал последний спектакль режиссера на Офицерской. Имеется в виду сценическая стилизация «Вечной сказки» Пшибышевского приемами «детского театра», от которой в аналогичной, на первый взгляд, ситуации «Победы смерти» решено было отказаться в пользу «реализма».

Н. Волохова

В. Веригина

Мейерхольд понимал, что, при всем сходстве с «Вечной сказкой», «Победа смерти» — другая пьеса. Стилизуя безличную «эпическую» мифологему Пшибышевского средствами «детского театра», режиссер сообщал ей собственную лирическую рефлексию. Мифопереживание Сологуба, в каких бы масках оно ни представало, отличалось лирической подлинностью, а значит, требовало от режиссера для своей передачи подлинности сценической. Не карточная колода «Вечной сказки», выступающая барельефным профилем на фоне декоративного панно, а настоящие персоны трагической игры, выдвинутые на просцениум и взятые «в одном плане со скульптурой»76.

Означало ли это действительный отход от «условного декоративного театра», как считал Н. Д. Волков? И да, и нет. С одной стороны, такой отход уже состоялся — и в «Балаганчике», и в «Жизни человека», и в «Пробуждении весны» (да и в ряде других спектаклей, где применялся смешанный живописно-архитектурный принцип, — в том же «Пелеасе и Мелисанде»). С другой — при постановке «Победы смерти» в Минске Мейерхольд отказался от строенной декорации и поставил трагедию «только на линиях без красок» — «холст и освещение»77 (т. е. в постановочных принципах «Жизни человека»). Все дело, видимо, заключается в том, чтó считать «условным декоративным театром». Без расшифровки заложенного в эту формулу содержания и традиционалистский театр Мейерхольда—Головина 1910 годов вполне можно назвать «условным декоративным».

«Условный декоративный театр» — это театр, уподобляющий изображаемое на сцене картине, рассматривающий актера как предмет живописного изображения. Это в точном смысле слова театр модерна. Сразу дав на Офицерской исчерпывающий образец такого театра («Гедда Габлер»), Мейерхольд в дальнейшем с помощью различный постановочных подходов, в том числе и методологически связанных с модерном, стремился от него отойти, вернуть театру театр. «Победа смерти» на этом пути не представляла собой ничего принципиально нового в сравнении с «Балаганчиком», например. Но она видится наглядной альтернативой «условному декоративному театру», так как имеет предшествующего «двойника» в его духе — «Вечную сказку». В «Победе смерти» переводились в объем двухмерные параметры «Вечной сказки» — здесь было по сути то же самое оформление, только не нарисованное, а овеществленное, трехмерное (это ненароком отметил А. Н. Бенуа — «…каменные кубы, сложенные с ребяческой точностью и наивностью»78).

Что касается других возможных ракурсов «реализма» в «Победе смерти», то с ними разобраться сложнее. Если в спектакле действительно имела место «читка актеров (ритмическая), какую мы слышали, когда Федор Кузьмич сам произносит монологи из своих пьес» (Комиссаржевская), то это могло означать, что Мейерхольд стремился за масками действующих лиц сохранить подлинность лирического «я» Сологуба, хотя сомнительно, что он был готов претворить план «театра одной воли», зафиксированный драматургом год спустя.

Главным препятствием к такому театру и для Сологуба был «играющий актер», который, привлекая внимание к себе, заслонял драму79.

Сологуб, как и другие символисты, был не прочь превратить актера в «говорящую марионетку», с тем чтобы из произносимого ею возникала «литургия» его «совершенному самоутверждению»80. Мейерхольда подобные вещи не могли волновать, равно как и надменный солипсизм Сологуба, и взятая им роль Учителя, которому открыты все тайны мироздания. Но он мог быть согласен с Сологубом в том, что актер, играя трагедию, «должен быть холоден и спокоен, каждое слово его должно звучать ровно и глубоко, каждое движение его должно быть медленно и красиво»81.

В пьесе три центральные женские роли — Альгиста, Дульцинея—Мальгиста и королева Берта. Сыграны они были мейерхольдовскими актрисами, судя по рецензиям, достойно. Старшая из них, Наталия Будкевич, была соученицей Мейерхольда, О. Л. Книппер и Е. М. Мунт по классу Вл. И. Немировича-Данченко, но в труппу МХТ не попала. Работала в Воронеже у З. А. Малиновской, потом в Ярославле у М. Е. Дарского. В 1902 году Мейерхольд пригласил ее в херсонскую антрепризу на амплуа героини. За три сезона Товарищества Новой драмы она сыграла Машу в «Трех сестрах», Елену Андреевну в «Дяде Ване», Аркадину в «Чайке», Раневскую в «Вишневом саде», Ганну в «Возчике Геншеле» Г. Гауптмана, Ирэну в «Золотом руне» Ст. Пшибышевского и множество других ролей. Была первой мейерхольдовской Геддой Габлер. В 1904 году по приглашению Комиссаржевской вступила в ее труппу, но в «Пассаже» проработала только один сезон, вернувшись в Товарищество Мейерхольда. Впоследствии Будкевич называли «актрисой европейской техники и блеска», отмечали ее «врожденную простоту и благородство»82. Книппер характеризовала ее Чехову — «языки хорошо знает, умная, интересная женщина»83. Поразившая в роли Альгисты А. Воротникова (и не его одного) «резким несходством с обликом, изображенным словами поэта»84, Будкевич набрала (опять же по всеобщему мнению) трагическую силу во 2-м и, особенно, в 3-м действии.

Более молодые Волохова с Веригиной работали с Мейерхольдом начиная со Студии на Поварской (1905). Муза блоковской «Снежной маски» красавица Наталья Волохова демонстрировала характерную для всех своих ролей на Офицерской пластическую выразительность. «Прекрасна строгой, благородной красотой Волохова — мать Альгисты, прекрасно ее каждое, даже резкое движение и изгибы тела, скорбно склонившегося над мертвой и поруганной»85. Удалась и роль уродливой, хромоногой Берты весьма привлекательной актрисе Валентине Веригиной, сыгранная, по совету Сологуба, с «царственной простотой»86.

Так как никакими другими сведениями о способе актерской игры в «Победе смерти» мы не располагаем, остается предположить, что как раз в этом спектакле (в плане актерской игры) была последовательно реализована символистская концепция Неподвижного театра. Но для того, чтобы превратиться в финале в символическую аллегорию победы смерти («…плоскою картиною становится зрелище окаменевшей жизни, и меркнет луна, и всякий свет бежит от этого места, и черным облаком смерти закрывается громада надменного чертога»87), она должна была пройти контрапунктическое развитие через стилизованные, но полные динамики и чувственной агрессии массовые сцены.

Таким образом, последний спектакль Мейерхольда на Офицерской, несмотря на перспективную для будущего шкалу модернистских подходов, видится не предвестием традиционалистской программы режиссера, а заключительным аккордом русского театрального символизма. Сам Мейерхольд считал по-другому, и на этом, видимо, основана современная идея о его переходе в «Победе смерти» на новые позиции.

В разгар формирования программы театрального традиционализма Мейерхольд в статье «Русские драматурги» (1911), представляющей собой компаративистский опыт рассмотрения национальной драмы с позиций наличия в ней собственно театрального состава, писал, что драматурги — «зачинатели нового театра» пытаются «возродить ту или иную особенность одного из театров подлинно театральных эпох». И, в частности, Сологуба, по словам Мейерхольда, «влекут или формы античного театра («Дар мудрых пчел») или принципы испанских драматургов («Победа смерти»)»88. Показательно в этой статье отделение «Нового театра» от «Театра „декадентов“» — иногда на территории одного и того же драматурга. Так Л. Д. Зиновьева-Аннибал с «Кольцами» попадает в театр «декадентов», а с «Певучим ослом» (где использована «манера шекспировских комедий»89) — в Новый театр. Здесь мы снова встречаемся с антитезой символистской и модернистской драмы. «Декаденты» — это по существу чистые символисты. Мейерхольд считал, что они писали «скорее для чтения, чем для сцены». К этому можно добавить, что это театр поэтов, для которого грубые сценические подмостки — препятствие к передаче невоплотимой поэтической грезы.

В отличие от «декадентов», «зачинатели новой сцены», утверждал Мейерхольд, о театре не забывают, строя свои произведения на классическом фундаменте «подлинно театральных эпох» — Вяч. Иванов восстанавливает архитектонику античного спектакля («Тантал»), Блок опирается на комедию дель арте («Балаганчик»), Ремизов имеет образцом средневековую мистерию («Бесовское действо») и т. д. Но Мейерхольд не берет в расчет, что подобное «возрождение» форм театральной старины совсем не то же самое, что рассмотренная им в основной части статьи ориентация Пушкина на Шекспира или близость лермонтовского «театра действия с музыкой трагического пафоса» испанской классической драме. Ни Пушкин, ни Лермонтов не ставили своей задачей реконструкцию, а тем паче, стилизацию староанглийской или староиспанской сцены. За исключением немецких романтиков (Л. Тик) и опытов английского режиссера У. Поула театр XIX века не предпринимал шагов в этом направлении.

Что касается драмы, то впервые на путь стилизации она встала в 1890-е годы (М. Метерлинк). Родоначальник символистской драмы уже в первой своей пьесе «Принцесса Мален» (1889) стилизовал сказку братьев Гримм «Девица Малеен». «Сестра Беатриса» — стилизация средневекового миракля. Даже в пьесах, лишенных по видимости стилизуемого источника, что-нибудь да непременно стилизуется — в «Слепых», например, трагедия человечества, поданная в архаической форме притчи. Помещая многозначное современное содержание в простые и четкие традиционные формы, Метерлинк уже в раннем театре по существу пользовался аналогичным модерну принципом драматургического построения. Не чужд ранний Метерлинк и модернистской образности. Характеризуя описание первой героини метерлинковского театра — принцессы Мален («Лицо зеленее, чем у утопленницы, вот уже четыре недели как утонувшей»), И. Д. Шкунаева писала: «В этом портрете есть оттенок декоративной живописности, столь характерной для образа в поэтике символизма; есть здесь и свойственное ему соединение утонченности и примитивизма»90. На наш взгляд, и декоративная живописность, и соединение утонченности и примитива характерны не для символизма, а для модерна. Именно он был призван сообщить символизму так недостающую ему театральность и вообще стать языком для передачи суггестивного свойства символа. Наглядные приемы модерна, аналогичные, но отнюдь не адекватные театральной органике старой традиции, были сознательно сконструированы, чтобы придать современной живописи ли, драме ли, театру ли видимость старины, свободно играя в нее и с ней. «Зачинатели Нового театра», в том числе интересующий нас Сологуб, ничего, конечно, не «возрождали», а только использовали и стилизовали. (Кстати, не вполне понятно, что имел в виду Мейерхольд под возрождением в «Победе смерти» принципов испанской драмы. «Театр действия с музыкой трагического пафоса»? Или, может быть, сотворенный Сологубом миф об Альдонсе и Дульцинее?)

Все это проливает должный свет на особенности самого мейерхольдовского традиционализма, в котором из первого, символистского этапа его режиссуры был взят на вооружение именно принцип построения. Не реконструкция театральных эпох прошлого, поэтики и структуры классической драмы и техники актерского исполнения, а многослойное взаимодействие их с современным содержанием, современным театром и самим собой как современным художником. Этот принцип аналогичен модерну.

***

В своей первой теоретической статье «К истории и технике театра» (1907), подводящей итог русскому театральному символизму, Мейерхольд, вооружившись авторитетом В. Я. Брюсова и Вяч. И. Иванова, чьи откомментированные суждения обрамляют сюжет о постановке «Смерти Тентажиля» в студии на Поварской, преследует одну цель — определить параметры условного театра. Сам термин — Условный театр — выдвинут под несомненным воздействием Брюсова, требовавшего от сцены «сознательной условности», которой обладают и на языке которой говорят все другие искусства. Условный театр Мейерхольда формируется как антитеза театру, «подделывающему действительность». Отсылка Брюсова к античной сцене («от ненужной правды современных сцен я зову к сознательной условности античного театра»91) не имеет никакого другого смысла, кроме убедительного примера (хотя и могла быть незримо связанной с культом античности в символизме и модерне). Иное — Вяч. Иванов. Он, вслед за Ницше, в античность был устремлен — и как поэт, и как мыслитель, и как зодчий соборного театра. Пытаясь оторвать условный театр от закрепленной Ивановым античной модели («принято односторонне смотреть, будто театр по плану Вяч. Иванова принимает в свой репертуар лишь античную трагедию», но «проект Вяч. Иванова далеко не односторонний и вмещает в себя очень обширный репертуар»92), Мейерхольд пренебрегает тем, что рассуждения Иванова об эволюции драмы, театре-зрелище и судьбе маски имеют целью возвращение театра к своим истокам, где ему не нужен будет вообще никакой «репертуар», в том числе и античной трагедии.

Конечно, и Мейерхольду было внятно «значение символического пафоса в переживаемом нами всеобщем сдвиге духовных ценностей»93. «Театр — искусство, — и в то же время, быть может, что-то большее, чем искусство»94, — возражал он отрицавшему театр Ю. И. Айхенвальду, подтверждая верность «заветам символизма». Но причастность Мейерхольда модернистскому дискурсу «младших» символистов этим пафосом и исчерпывалась (в отличие от Блока, непреклонно утверждавшего, что «русскому художнику нельзя и не надо быть специалистом»95, и заклеймившего Мейерхольда 1910-х годов «модернистом» как раз за устремленность режиссера в собственно театральные проблемы).

Но только на почве театра Мейерхольд мог быть самим собой. Не случайно лучшее определение условного театра дано Мейерхольдом не по ходу комментирования концепции Вяч. И. Иванова, а в связи с анализом спектаклей М. Рейнгардта: ««Условный театр» следует говорить совсем не так, как говорят «античный театр», «театр средневековых мистерий», «театр эпохи Возрождения», «театр Шекспира», «театр Мольера», «театр Вагнера», «театр Чехова», «театр Метерлинка», «театр Ибсена». Все эти наименования, начиная с «античного театра» и кончая «театром Ибсена», заключают в себе понятия, обнимающие собой литературный стиль драматических произведений в связи с понятием каждого родоначальника данной театральной эпохи о сущности трагического и комического, о задачах театра и т. д. Название же «условный театр» определяет собой лишь технику сценических постановок. Любой из перечисленных театров может быть построен по законам условной техники, и тогда такой театр будет «условным театром»; если же любой из этих театров будет строиться по законам натуралистической техники, — такой театр будет превращен в «натуралистический театр»»96.

Сегодня термин «условный театр» может вызвать некоторую семантическую неудовлетворенность, ведь и сверхжизнеподобное изображение — неизбежно условно. Но попытки заменить мейерхольдовскую дефиницию на поэтический (метафорический) театр ставят последний в положение искусства, вынужденного определять себя по аналогии (через литературу), а ведь именно разрыв с приматом литературы, самоопределение театра составляют главную ценность мейерхольдовского толкования. Поэтому, на наш взгляд, лучше остаться при мейерхольдовском термине, под которым подразумевается театр как таковой, строящий свой (а не опосредованно литературный) язык, привлекающий литературу, живопись, музыку — не для синтеза с ними, а для извлечения собственно театрального корня. Символизм и модерн, равно взыскующие «синтеза искусств» и избравшие (с разной целью) театр (как искусство синтетическое по определению) моделью внеположных ему построений, неизбежно увлекали Мейерхольда перспективой открывшихся сцене соблазнов синтеза. Но целенаправленный ход к самоопределению театра идею синтеза неуклонно остранял. И здесь Мейерхольд мог найти поддержку опять же у Брюсова. «Слияние искусств, — писал он, — есть не мечта, не идеал, а противоречие в терминах. Сущность каждого искусства — отвлечение. <…> Стремиться к слиянию искусств — значит идти назад. Слив, наконец, все искусства в одно, мы получим реальный живой предмет, т. е. то самое, от чего, ради своих целей, уходит искусство, отвлекая от него лишь форму, лишь краски, лишь звук. Восковые куклы в музеях на пружинах, — вот печальный образец «слияния искусств»»97.

Первый биограф режиссера Н. Д. Волков адекватно выразил основную мысль Мейерхольда — «всякий спектакль есть специфическая художественная форма, требующая для своего осуществления своеобразия своих выразительных средств», своего особого языка театра, собственного театрального времени и пространства, подчиняющихся «другим законам, чем время и пространство действительности«98

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Азов В. [Ашкинази А. А.] «Победа смерти». Трагедия Ф. Сологуба // Речь. 1907. 8 нояб. Привод. по: О Федоре Сологубе. Критика. Статьи и заметки / Сост. А. Чеботаревской. СПб., [1911]. С. 325.

2. См.: Там же.

3. Там же. С. 326.

4. См.: Волков Н. Мейерхольд: В 2 т. М., 1929. T. 1. С. 345.

5. Кухта Е. А. Драматический театр В. Ф. Комиссаржевской // Мейерхольд в русской театральной критике: 1892–1918. М., 1997. С. 451

6. Homo novus [Кугель А. Р.] Драматический театр // Русь. 1907. 8 нояб.

7. «Если театр г. Мейерхольда, — писал К. И. Арабажин, — силится объявить смерть быту, то у г. Санина быт в его реальных подробностях по временам застилает и загромождает тонкое кружево психического узора». (Solus [Арабажин К. И.] Вечер Гофмансталя // Биржевые ведомости, веч. вып. 1907. 12 окт.)

8. Homo novus [Кугель А. Р.] Драматический театр // Русь. 1907. 8 нояб.

9. И. О. [Осипов И. О.] Критика о постановке «Победы смерти» в театре В. Ф. Комиссаржевской // Обозрение театров. 1907. 9 нояб. С. 11.

10. М. Ф. Драматический театр: «Победа смерти», трагедия в трех д-ях Ф. Сологуба // Петербургский листок. 1907. 7 нояб. С. 4.

11. Импрессионист [Бентовин Б. И.] Театр Комиссаржевской. «Победа смерти». Трагедия в 3 д-ях Ф. Сологуба // Сегодня. 1907. 7 нояб.

12. Качалов Г. «Победа смерти» Федора Сологуба: по поводу первого представления пьесы в театре Комиссаржевской 6 ноября // Голос Москвы. 1907. 10 нояб. С. 4.

13. См.: Бенуа А. Дневник художника // Московский еженедельник. 1907. № 48.

14. Бенуа А. Указ соч. Привод. по: Мейерхольд в русской театральной критике. С. 167, 168.

15. Там же. С. 168.

16. Там же. С. 169.

17. Зонов А. П. Летопись театра на Офицерской // Алконост. СПб., 1911. Кн. 1. С. 71.

18. См.: Тамарин Н. [Окулов Н. Н.] Драматический театр. «Победа смерти» Ф. Сологуба // Театр и искусство. 1907. № 45. С. 735.

19. Мейерхольд В. Э. Примечания к списку режиссерских работ // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Бeседы: В 2 ч. М., 1968. Ч. 1. С. 252.

20. Воротников А. «Победа смерти» Федора Сологуба // Золотое руно. 1907. № 11—12. C. 108.

21. Мейерхольд В. Э. Указ. соч. T. 1. С. 252.

22. Цит по: Комиссаржевская. Л.; М., 1964. С. 167.

23. Воротников А. Указ. соч. С. 108.

24. Пьеса Рашильд (М. Эмери-Валетт) в постановке Р. А. Унгерна должна была идти вместе с «Победой смерти», но ни в одной из рецензий о ней не упоминается.

25. Премьера «Победы смерти» состоялась 6 ноября.

26. В. Э. Мейерхольд — В. Ф. Комиссаржевской. [До 3 ноября 1907 г.] Петербург // Мейерхольд В. Э. Переписка. М., 1976. С. 107–108.

27. И. О. [Осипов И. О.] Указ. соч.

28. Волков Н. Указ. соч. Т. 1. С. 354.

29. См.: Рудницкий К. В театре на Офицерской // Творческое наследие В. Э. Мейерхольда. М., 1978. С. 202.

30. Кухта Е. А. Указ соч. С. 452.

31. Воротников А. Указ. соч. С. 108.

32. См.: Азов В. Указ. соч. С. 328.

33. В. Ф. Комиссаржевская — В. Э. Мейерхольду. 9 нояб. 1907 г. Цит. по: Волков Н. Указ. соч. T. 1. С. 347.

34. Ч. [Чулков Г. И.] Театр В. Ф. Комиссаржевской. «Победа смерти». Трагедия Федора Сологуба // Товарищ. 1907. 8 нояб. Привод. по: Мейерхольд в русской театральной критике. С. 167.

35. Там же.

36. Мейерхольд В. Э. Статьи… T. 1. С. 252.

37. Сологуб Ф. Стихотворения. Л., 1978. С. 332.

38. Сологуб Ф. Театр одной воли // Театр: Книга о новом театре. СПб., 1908. С. 182.

39. См.: Сологуб Ф. О недописанной книге // Перевал. 1908. № 1. С. 41.

40. Сологуб Ф. Ванька Ключник и Паж Жеан // Сологуб Ф. Собр. соч.: В 12 т. СПб., 1913. Т. 8. C. 195.

41. Сологуб Ф. Стихотворения. С. 332.

42. Иванов Вяч. И. — Сологубу Ф. К. 9 марта 1907 г. // РО ИРЛИ (Пушкинский дом). Цит. по: Сологуб Ф. Стихотворения. С. 615.

43. Белый А. — Сологубу Ф. К. [1908 г.] Цит. по: Дикман М. И. Поэтическое творчество Федора Сологуба // Там же. С. 61.

44. Сологуб Ф. О недописанной книге // Перевал. 1906. № 1. С. 42.

45. Пустыгина Н. Г. Философско-эстетические взгляды Ф. Сологуба 1906–1909 гг. и концепция театра «одной воли»: Статья первая // Ученые записки ТГУ. 1983. Вып. 620. С. 119.

46. Сологуб Ф. Стихотворения. С. 257.

47. Там же. С. 280.

48. Сологуб Ф. Театр-храм // Театр и искусство. 1916. № 3. С. 13.

49. Сологуб Ф. Театр одной воли // Театр: Книга о новом театре. С. 179.

50. «Ванька Ключник и Паж Жеан» был поставлен в театре В. Ф. Комиссаржевской, 1908 и «Кривом зеркале» в сологубовской переделке под названием «Всегдашни шашни», 1912. «Ночные пляски» поставлены с благотворительной целью, Литейный театр, 1909. Исполнители — любители из среды литераторов и художников. Пляски королевен в подземном царстве — в постановке М. М. Фокина. См.: Петровская И., Сомина В. Театральный Петербург. Начало ХVIII века — октябрь 1917 г.: Обозрение-путеводитель. СПб., 1994. С. 328.

51. И. Ф. Петровская и В. В. Сомина фиксируют еще одну постановку пьесы Сологуба, и она, судя по составу участников, также была модернистского профиля. Имеется в виду «Мечта-победительница» с участием О. А. Глебовой-Судейкиной, в декорациях Н. К. Калмакова (художник евреиновской «Саломеи»), собравшая многих «представителей модернизма» (антреприза О. Н. Вехтер, Тенишевское училище, сезон 1911/12 гг.). См.: Там же. С.330.

52. В. Э. Мейерхольд — И. Л. Рубинштейн. Конец ноября 1912 г. // Мейерхольд В. Э. Переписка. С. 151.

53. В. Э. Мейерхольд — В. И. Иванову. 17 февр. 1914 г. Петербург // Там же. С. 162.

54. См.: Сологуб Ф. «Дар мудрых пчел»: Трагедия в 5-ти действиях. Пг., 1918.

55. Сологуб Ф. Капли крови: Избранная проза. М., 1992. С. 15.

56. Чуковский К. Собр. соч.: В 6 т. М., 1969. Т. 6. С. 332.

57. Сологуб Ф. Капли крови. С. 161–162.

58. Ауслендер С. Театры // Русская художественная летопись. 1912. № 17. С. 232–233.

59. См.: Чулков Г. Указ. соч. С. 166.

60. Сологуб Ф. «Победа смерти» // Сологуб Ф. Собр. соч. Т. 8. С. 40.

61. Там же. С. 53, 54.

62. Воротников А. Указ. соч. С. 108.

63. Ауслендер С. Из Петербурга // Золотое руно. 1907. № 11—12. C. 107.

64. Символисты о символизме (Сологуб Ф., Чулков Г., Иванов Вяч.) // Заветы. 1914. № 2. Отд. II. С. 72.

65. Дикман М. Указ. соч. С. 49.

66. Сологуб Ф. Капли крови. С. 31.

67. Сологуб Ф. «Победа смерти» // Сологуб Ф. Собр. соч. Т. 8. С. 23.

68. Там же. С. 24.

69. Там же. С. 21.

70. Там же.

71. Пустыгина Н. Г. Указ соч. C. 100.

72. См.: Сологуб Ф. «Ночные пляски» // Там же. С. 242, 251.

73. Любимова М. Ю. Драматургия Федора Сологуба и кризис символистского театра // Русский театр и драматургия начала XX в.: Сб. научных трудов. Л., 1994. С. 74.

74. Сологуб Ф. Театр одной воли // Театр: Книга о новом театре. С. 195.

75. Веригина В. П. Воспоминания. Л., 1974. C.125—126.

76. Мейерхольд В. Э. Примечания к списку режиссерских работ // Мейерхольд В. Э. Статьи… T. 1. С. 252.

77. В. Э. Мейерхольд — О. М. Мейерхольд. 7 марта 1908 г. Минск // Мейерхольд В. Э. Переписка. С. 111.

78. Бенуа А. Указ. соч. С. 168.

79. См.: Сологуб Ф. Театр одной воли // Театр: Книга о новом театре. С. 183.

80. См.: Сологуб Ф. Литургия мне: Мистерия. М., 1907.

81. Сологуб Ф. Театр одной воли // Театр: Книга о новом театре. С. 191.

82. Современный театр. 1928. № 52. С. 841. Цит. по: Мейерхольд и другие: Документы и материалы. M., 2000. С. 57, 58.

83. Цит. по: Там же. С. 63.

84. Воротников А. Указ. соч. С. 108.

85. Там же.

86. См.: Веригина В. П. Указ. соч. С. 125.

87. Сологуб Ф. «Победа смерти» // Сологуб Ф. Собр. соч. Т. 8. С. 54.

88. Мейерхольд В. Э. Русские драматурги: (Опыт классификации, с приложением схемы развития русской драмы) // Мейерхольд В. Э. Статьи… T. 1. С. 188.

89. См.: Там же. С. 186, 188.

90. Шкунаева И. Д. Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней. М., 1973. C. 31.

91. Брюсов В. Ненужная правда: (По поводу Московского Художественного театра) [1902] // Брюсов В. Сочинения: В 2 т. М., 1987. Т. 2. С. 67.

92. Мейерхольд В. Э. К истории и технике театра // Мейерхольд В. Э. Статьи… Т. 1. C. 137.

93. Иванов Вяч. Заветы символизма. [1910] // Иванов Вяч. Родное и вселенское. М., 1994. С. 187.

94. Глоссы Доктора Дапертутто к «Отрицанию театра» Ю. Айхенвальда // Любовь к трем апельсинам. 1914. № 4—5. С. 68.

95. Блок А. «Без божества, без вдохновенья»: (Цех акмеистов) [1921] // Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 6. С. 175–176.

96. Мейерхольд В. Э. Max Reinhardt: (Berliner Kammerspiele) [1907] // Мейерхольд В. Э. Статьи… Т. 1. С. 163.

97. Брюсов В. Micellanea: Замечания, мысли о искусстве, о литературе, о критиках, о самом себе. [1913] // Брюсов В. Сочинения. Т. 2. С. 356.

98. Волков Н. Мейерхольд. Т. 1. С. 400.

комментарии