Как всегда, в июле в Мюнхене проходил оперный фестиваль — старинный, основанный 131 год назад. Он считается одним из самых значимых культурных событий Европы, соперничая по статусу, художественному уровню и блистательным исполнительским составам с Зальцбургом.

Однако фестивальная модель в Баварской опере отлична от зальцбургской. Там — четыре-пять оперных постановок, которые в течение полутора месяцев повторяются несколько раз. Здесь весь июль идут спектакли из репертуара театра разных лет. За двадцать дней можно увидеть двадцать опер, и все — в превосходном исполнении и весьма нетривиальных режиссерских прочтениях. Насыщенность и разнообразие программы — несомненный плюс Мюнхенского фестиваля. Другим важнейшим его достоинством является гармоничное сочетание классического репертуара XIX века, россыпи барочных опер Генделя и Монтеверди и опер XX века.

Этот сезон — последний для интенданта Баварской оперы сэра Питера Джонаса. Провожают его с огромным сожалением: сэр Питер сумел придать фестивалю невиданный размах и за 13 лет своего интендантства превратить Баварскую национальную оперу в один из лучших оперных домов Европы. Сам Джонас считает, что его время ушло; поколению 60-летних пора уступать дорогу 40-летним, они принесут новые идеи, новое видение задач и вектора движения современного оперного театра.

Восемь опер Генделя были показаны в этом году; барочный блок дополняли оперы Монтеверди и Кавалли, Глюк со своим «Орфеем» вплотную к нему примыкал. Другое репертуарное направление фестиваля нынешним летом — Вагнер: четыре оперы самого Вагнера, да еще опера вагнеровского эпигона Хумпердинга «Королевские дети». Каким-то необъяснимым образом с вагнеровским блоком в сознании смыкался и «Моисей и Аарон» Шёнберга, наверное, потому, что образы библейских старцев вылеплены так рельефно и монументально, что по размаху и масштабу характеров приближаются к вагнеровским героям.

Год Моцарта в Мюнхене отметили «Свадьбой Фигаро» с исключительным составом солистов: Крассимира Стоянова (Графиня) и потрясающе артистичный Петер Маттеи (Граф Альмавива), очень быстро делающий головокружительную карьеру. Молодой швед уже пел на фестивалях в Зальцбурге, Глайндборне, Экс-ан-Провансе, в Opera Bastille (тоже партию Графа) и в Metropolitan Opera. Нынешнее выступление стало его дебютом в Баварской опере. Однако на фестивале существует четкое разделение: одни певцы поют классико-романтический репертуар (и в их числе такие мегазвезды, как Вальтрауд Майер, Габриэле Шнаут, Марианна Липовчек), другие — барочный. Школа барочного пения требует особых навыков дыхания, звуковедения и фразировки. И вокруг режиссера Дэвида Олдена, поставившего четыре генделевские оперы, сложилась компания певцов-актеров с выдающимися способностями к лицедейству, шутовству и комикованию.

Один из них — Кристофер Робсон, контратенор. Он спел на фестивале пять (!) генделевских партий, из них — четыре ведущих. Птолемея в «Юлии Цезаре в Египте», Полинессо в «Ариоданте», Унульфо в «Роделинде, королеве лангобардов», Аральдо в «Ринальдо» и Арсамена в «Ксерксе». Невероятной гибкости и стабильности голос, способности к перевоплощению — уникальные: певец-актер менял облик, повадки, пластику от спектакля к спектаклю так разительно, что это походило на волшебство.

Г. Гендель. «Ариодант».

Дирижер Айвор Болтон, режиссер Дэвид Олден, художник Ян МакНил

В «Ариоданте», еще одной опере Генделя на очередной эпизод из поэмы Ариосто «Неистовый Роланд», Кристофер Робсон превращается в умного, властолюбивого и коварного герцога Олбани, Полинессо: крючковатый нос, гордый профиль, вельможные манеры и длинные ярко-рыжие волосы, небрежно распущенные по плечам. Герцог Полинессо отличается явными садистскими наклонностями: обращается с влюбленной в него придворной дамой Далиндой (Ольга Пасичник) как с тряпкой: пинает, хлещет хлыстом, валяет по полу, совершает сексуальное насилие, принуждая участвовать в интриге, направленной против дочери короля Шотландского, Гиневры. Далинда переодевается в платье Гиневры и ночью принимает у себя Полинессо. Тот специально позаботился о том, чтобы любовную сцену увидел жених Гиневры, рыцарь Ариодант, в темноте решивший, что это его невеста. Благородный Ариодант в отчаянье хочет покончить с собой, но его удерживает брат Гиневры, Лурканио (его партию блестяще спел тенор Поль Найлон, еще один отличный генделевский певец). Король (колоритный Умберто Чьюммо), осерчав, бросает дочь в темницу, поверив ложному навету. Гиневра, в лохмотьях, несчастная и униженная, там чуть не умирает. Но в конце концов правда торжествует, распутник и изменник Полинессо разоблачен Далиндой, повержен на рыцарском поединке с Лурканио (разыгранном очень натурально, с грохотом мечей о доспехи), а влюбленные воссоединяются.

«Ариодант». Сцена из спектакля.Фото из буклета фестиваля

В «Ариоданте» Олден меняет режиссерский стиль — но не почерк. Спектакль, созданный в сотрудничестве с Английской Национальной Оперой и Оперой Уэльса, сознательно «англизирован»: на сцену выведены лорды, лакеи, все происходит вроде бы в интерьерах английской усадьбы. Воссоздана эклектичная мешанина из пышных барочных деталей и готической строгости средневекового шотландского замка. Толпы ливрейных лакеев в пудреных париках обживают сценическое пространство, смахивая пыль, подметая, расставляя кресла, поднося бокалы. Причудливые балеты-пантомимы комментируют происходящую драму, иногда как бред или сон персонажа (в партитуре оперы — масса оркестровых интерлюдий и интродукций, специально написанных для балета). Хор утоплен в яме — слышен, но не виден. Функция массовки поручена группе танцоров-травести: они гибче и мобильнее любого хора и, конечно, дают гораздо больше пластических возможностей в строительстве мизансцен (хореограф Майкл Киган-Долан). Высокие молодцы с прическами a la Madame Pompadur бегают на пуантах и изображают забавные сценки из жизни фарфоровых пастушков. А порой проявляют неожиданную агрессивность, преследуя несчастную Гиневру, и каются, облачившись в белые монашеские хламиды.

Художник спектакля Ян МакНил сознательно копирует наивную театральную машинерию XVIII века: море, в котором тонет Ариодант, сделано из трех деревянных, крашенных голубой краской спиралей (как внутри мясорубки). И вращают их, как в мясорубке, обыкновенной ручкой, приделанной сбоку. Получаются три набегающие волны, и даже с перспективой: дальняя спираль с мелкой насечкой, ближняя — с крупной.

Пышный расписной потолок шатром нависает над сценой: Версаль, да и только. На потолке старательно выписано голубое небо с мягкими кучевыми облаками, на облаках торжественно восседают боги-олимпийцы. В центре — Аполлон с лирой, на фоне золотого солнца. Важным элементом сценографии является окно-фонарь. Прорезанное в заднике, оно в первой сцене являет безмятежный горный пейзаж: хребты гор розовеют в лучах закатного солнца, а над ними висит бледная луна. В сцене бала окно превращается в домашний театрик: изящная пастушка принимает картинные позы, в духе балетов Люлли, а потом спрыгивает вниз, на сцену.

В момент кризиса, когда между отцом и дочерью наступает разлад и рушатся семейные связи, окно наглухо замуровано кирпичной кладкой: нет выхода, нет театральной игры, нет воздуха.

«Ариодант» получился у Олдена эстетским и даже утонченным спектаклем — чтобы не сказать аристократическим. Солисты не мельтешат и не суетятся (за них это делает балет), а чинно и достойно, помогая себе скупыми жестами, поют. Иногда в момент звучания арии затемненный пластиковый щит отсекает певца от сценического пространства за его спиной. В зале тотчас зажигаются люстры, создавая ситуацию концерта; таким образом, важные высказывания сознательно подаются крупным планом, вынимаются из контекста театрального действия.

Заглавную партию Ариоданта исполняла Энн Мюррей (она же пела партию Юлия Цезаря в одноименном спектакле). Певица обладает редкостной способностью петь на очень длинном дыхании немыслимо быстрые пассажи и фиоритуры, выписанные Генделем практически в инструментальном стиле. Для этого она сильно подает корпус вперед, будто выжимая из себя последние капли воздуха (что смотрится не очень-то эстетично). Поет Мюррей так тихо, что голос ее в подвижных ариях едва слышен; да и пассажи порой смазывает. Тем не менее публика принимает ее очень горячо. Финальный «дуэт радости» Мюррей с Джоан Роджерс (Гиневра), следует признать, был проинтонирован исключительно точно и проникновенно, так что аплодисменты певицы, безусловно, заслужили.

Г. Гендель. «Юлий Цезарь в Египте».

Дирижер Айвор Болтон, режиссер Ричард Джонс, художник Найджел Ловери

«Юлий Цезарь» не сходит со сцены уже 12 лет. Не в последнюю очередь потому, что благодаря авторам спектакля, режиссеру Ричарду Джонсу, сценографу Найджелу Ловери и хореографу Амиру Хоссейнпуру, зритель беспрерывно хохочет над каскадом шуточек и пантомимических острот, непрестанно удивляется парадоксальным вывертам в поведении и мотивации персонажей и поражается непредсказуемому ходу дизайнерской мысли. Нет времени прийти в себя, вслушаться в музыку, проникнуться ее прелестью. Пока герои поют многочисленные и пространные арии, на сцене происходит столько событий, что только успевай примечать!

После «Юлия Цезаря» в Баварской опере наметилась традиция ставить Генделя весело, легкомысленно и шутовски, тотально остраняя сюжет и образы и более всего заботясь о том, чтобы зрителю не было скучно ни единой секунды. Насмешка, поддразнивание, пародия, карикатура, буффонада, цирковые трюки и смысловые перевертыши искристым водопадом бурлят в дерзостно абсурдистском дизайне, зачастую «перпендикулярном» сюжету. «Юлий Цезарь» в этом смысле стал законодателем стиля, эталоном, на него вольно или невольно равняются все последующие интерпретаторы генделевских опер в Мюнхене.

«Юлий Цезарь в Египте». Сцена из спектакля. Фото У. Хёзл

Сюжет оперы известен по историческим хроникам и множеству литературных адаптаций: Юлий Цезарь, вознамерясь завоевать Египет, принимает в споре за власть между братом и сестрой сторону Клеопатры. Не в последнюю очередь потому, что римский военачальник не остался равнодушен к ее чарам. В либретто оперы на канву любовной истории Цезаря и царицы Египта накладывается побочный сюжет: вдова мятежного римского консула Корнелия и ее сын Секст жаждут отомстить тирану Птолемею, обезглавившему мужа и отца. Они тайно проникают во дворец Птолемея, горя желанием убийства, — но обнаружены и пленены (попутно Корнелия становится объектом домогательств Ахиллы и самого Птолемея). В итоге им удается осуществить задуманное, появляется Цезарь с войском и торжественно объявляет Клеопатру царицей Египта, однако ясно, что власть ее будет чисто номинальной.

Цезаря блистательно исполняет Энн Мюррей. Партия фантастически сложна, арии уснащены каскадами фиоритур инструментального плана, их почти немыслимо спеть в нужном темпе и с четкой артикуляцией, не погрешив против верной интонации. Однако Мюррей это удавалось: с необыкновенной легкостью лились пассажи, высокая «горловая» позиция придавала пению гибкость и непринужденность. Правда, в такой технике невозможно петь громко. Именно поэтому голос Мюррей иногда перекрывался оркестром — дирижер Айвор Болтон, специалист по барочному репертуару, порой слегка форсировал оркестровую звучность.

Достойную пару Мюррей составила Сусан Гриттон (Клеопатра), еще одна «звезда» генделевского репертуара, обладательница звонкого, сильного сопрано. Под стать им была Соня Прина — Корнелия. Восхитительный триумвират женских голосов, безусловно, затмевал мужские, хотя рокочущий бас-профундо Клайва Бейли (Ахилла) и хнычущий слащавый контратенорок Кристофера Робсона (Птолемей) звучали остро-характеристично.

Цезарь шокирующе экзотичен. Лысый череп, складчатая юбка, подчеркивающая широковатые бедра, поверх нее — бордовый пиджак с нахлобученными на плечи синими эполетами и в довершение картины — толстые розовые рейтузы на ногах, обутых в тяжелые бутсы. Образ победительного военачальника в музыке спорил с визуальным образом персонажа — и неизвестно, кто победил.

Все костюмы вызывающе яркие: лиловое, в обтяжку, платье Корнелии, под которым обнаруживаются клетчатые брюки, розовый костюмчик Птолемея, оранжевый — Нирено, песочного оттенка куртка Секста — интеллигента-слюнтяя, мучимого поистине «гамлетовскими» сомнениями (его живо и с юмором сыграла и спела Даниэла Синдрэм). Сценический антураж и вовсе вызывал оторопь: доминантным элементом была гигантская фигура доисторического ящера (будто действие происходит в палеонтологическом музее). Кожистый пупырчатый тираннозавр скалил зубы, нависая над сценой. Видимо, постановочная мысль в данном случае шла таким путем: действие происходит в Египте. Главное животное Египта — нильский крокодил. Крокодил — ипостась Сета, бога пещер, подземного царства мертвых. Сет — воплощение темных иррациональных сил, ночи, тьмы — всего таинственного и «нехорошего», с ним связан образ коварного негодяя Птолемея. Усилив «крокодилью» сущность, постановщики получают «крокодила в кубе» — тираннозавра. Не случайно в первом акте гневная Корнелия, подстрекая сына к убийству Птолемея, вонзает меч в ляжку животного. Во втором акте тираннозавр, неудержимо клонясь к полу, в конце концов укладывается плашмя (причем вся махина движется совершенно беззвучно). В центре остается торчать лишь правая ляжка: впоследствии на нее, как на ораторскую трибуну, вскарабкается Нирено (Аксель Кёлер), наперсник Клеопатры, и споет свою арию.

Завязка драмы происходит, когда Цезарю, в знак лояльности, приносят подарок от Птолемея: голову восставшего против Цезаря консула Помпея в целлофановом пакете. Окровавленная голова летит в оцинкованное ведро — Цезарь в ужасе от варварской жестокости и вероломства Птолемея, но до поры не выказывает этого. Зато Корнелия, завидев голову мужа, падает без чувств.

«Ринальдо». Сцена из спектакля. Фото У. Хёзл

Развязка наступает в последнем акте: пока Корнелия отбивается от домогательств Птолемея, ее нерешительный сын пытается пырнуть насильника мечом. Корнелия довершает дело: завладев оружием, она остервенело тычет им в живот врага. Тот комически долго корчится, таращит глаза и бродит по сцене с мечом в животе: при каждом тычке изо рта его выплескивается очередная порция черной крови. С изумлением Птолемей тащит из дырки в животе связку молочных сосисок и начинает жевать. Эта сцена — лишь один из сотни приколов, коими спектакль нашпигован, как тесто — изюмом.

По сцене беспрестанно «шляется» танцгруппа: марширует на полусогнутых, тычет пальцами в звездный потолок, занимается утренней гимнастикой, составляет многофигурные спортивные пирамиды. Египтяне наряжены в фески и шорты; римляне — в складчатые юбки и краповые береты, навевающие неудержимые ассоциации с «отрядами особого назначения». Абсурдность, фантасмагоричность нарастают к финалу. Когда в эпилоге на авансцену перед занавесом выходят герои в «исторических» костюмах — Цезарь увенчан золотым лавровым венком, Клеопатра — в высоком египетском парике, римская матрона Корнелия в сборчатом платье, — уже никто ничему не удивляется. Пока Цезарь делит карту Египта, отрывая для Клеопатры малюсенький кусочек, пока допеваются гимнические ансамбли, над головами героев вращается голубой земной шарик. Мораль: войны на земле — неизменны и неизбежны. Как неизбежны конфликты сторон, распри, оппозиция групп, антагонизм социальных слоев и вражда народов. В одной из пантомим спектакля, для вящей иллюстрации этой мысли, на сцену последовательно вылетают ковбой и индеец, вор и полицейский, ангел и дьявол, игроки двух футбольных команд (смех и аплодисменты в зале, накануне проходил матч) и даже космонавт и инопланетянин. Все валятся в бездонную дыру-пролом, всех уносит бесстрастное Время. А над человеческой суетой вечно и неизменно сияют равнодушные египетские звезды.

Г. Гендель. «Ринальдо».

Дирижер Гарри Бикет, режиссер Дэвид Олден, художник Пауль Штайнберг

«Ринальдо» — первая опера Генделя, написанная композитором по приезде в Англию. Премьера прошла на сцене Королевского театра Хаймаркет в Лондоне в 1711 году и была освистана английскими аристократами за выспренность и длинноты: английское общество явно предпочитало драму — опере и оперу-буффа — опере-сериа. Спустя триста лет Олден, точно так же, как английские аристократы XVIII века, посчитал, что Гендель слишком «грузит». И попытался высвободиться из-под этого груза, прибегнув к клоунаде, буффонаде, бесконечной веренице смыслов-"перевертышей" и тотальной иронии, остраняющей любую ситуацию. Пестрая мешанина стилей, культурных знаков, христианских символов и голливудских штампов превратила «Ринальдо» в феерическое карнавальное зрелище, по универсализму и стилистической всеядности — вполне постмодернистское. Олден в данном случае поступил как типичный американец: столкнувшись с эстетически чуждым ему явлением, он адаптировал Генделя к своему миропониманию. А именно: низвел оперу-сериа с котурнов и, ехидничая, запросто девальвировал возвышенные чувства и высокопарные речи, выраженные в длиннющих виртуозных ариях (у каждого героя — от пяти до восьми арий).

Режиссер жонглирует героями и ситуациями, как заправский фокусник: вдруг из одного рукава выпрыгнет христианский маг, весь оперенный, в боевой раскраске вождя племени навахо, еще и на ходулях, и противно, тоненько засмеется козлиным смехом. Из другого рукава выпорхнут зловещие птицы-тени (судя по всему, вороны) из свиты волшебницы Армиды, за ними выползет шестиглавый кожистый дракон с красными глазами — любимое домашнее животное царицы Дамаска.

Центральный образ христианского рыцаря Ринальдо оттеснен на задний план. Он только и знает, что слоняется по сцене в синем рединготе и шляпе, изредка залезая в красную палатку (читай: рыцарский шатер). Правда, пела Кристине Райс (Ринальдо — травестийная роль) превосходно: невзирая на сценический контекст — пестренькие обои, несуразный костюм — проникновенно исполнила центральную арию «Cara sposa, amante cara», так что зал взорвался аплодисментами.

Но главное действующее лицо в спектакле Олдена — вовсе не рыцарь, а его возлюбленная Альмирена (Корнели Изенбургер), дочь генерала христианского войска, стоящего у стен Иерусалима. Мерцающий, ускользающий образ. В каждой сцене она предстает в разных обличьях: экстатической монашки (к которой Ринальдо в порыве религиозного рвения лезет под рясу), воинственной Жанны д’Арк в блистающих доспехах и с развернутым знаменем в руках, смиренницы в шляпке и очочках или разбитной девчонки из «группы поддержки» спортсменов (читай: крестоносцев), азартно хлещущей себя по бедрам красными пушистыми шариками. Во втором акте Альмирена, похищенная коварной Армидой во имя высших политических целей, превращена в куклу Мальвину: летящие по ветру голубые волосы и вздыбленные складки голубой юбки застыли в рамке-аквариуме, живет только лицо и поющий рот. Остановленное в полушаге движение: будто Армида силой злого волшебства заморозила кусочек временного потока и поместила объемную картинку в раму.

Догадка о картине подтверждается в следующей сцене: в будуаре Армиды разноцветные стены кричащих тонов вывернуты в невообразимой, сумасшедшей перспективе, а в качестве украшения висит темный девичий силуэт. В центре — ярко-оранжевое кресло, единственный постоянный элемент в чехарде разнообразных дизайнерских решений (сценограф Пауль Штайнберг). Оранжевые диваны и кресла разных конфигураций — доминантный визуальный элемент, скрепляющий разрозненные картинки эпизодов. Они мелькают яркими узорами калейдоскопа — всегда непредсказуемые, парадоксальные.

«Ринальдо» в постановке Олдена — это апофеоз режиссерской свободы и творческой воли. Фантазия не стеснена ни авторским текстом, ни эпохой, разгул ее граничит с абсурдом, увлекательным, живописным бредом. Абсурдистский взгляд на творение Генделя вскрывает его «изнаночные» смыслы, обращая оперу-сериа в фарс.

Характеров нет, внятных образов — тоже. Есть герои-куклы, сознательно лишенные сколько-нибудь узнаваемых черт. Олден развлекается, наряжая Альмирену в «ролевые» костюмы, и она меняет поведение в соответствии с платьем. В финале она, сияющая победоносная невеста в голубой фате, самолично вступает в битву, подхватив меч Ринальдо и повергая наземь врагов: бедному Арганте сносит голову, и остаток партии поет «говорящая голова», хлопающая глазами на полу. Туловище в костюме цейлонского демона валяется рядом.

Образ Армиды (ее партию виртуозно и мощно спела Инга Кална, родом из Риги) выстроен в спектакле гораздо более последовательно и цельно. Гневная, властительная, эротичная, она движитель действия, ее волей вершится история. По сравнению с нею остальные — лишь страдательные персонажи. Брунгильдой в золотом платье является царица Дамаска над сценой, на фоне огромных сияющих электрических букв GERUSALEMME; по шрифту, размерам и неону ясно, что это — вывеска шикарного отеля, типа «Негреско» в Каннах, на крыше здания. Далее следуют типичные «голливудские кадры»: герои тайно пробираются по крыше, пытаясь спасти Альмирену из заточения, дерутся с врагами, цепляются за буквы, срываются, падают…

Безумный, парадоксальный мир, оптика которого смещена в сторону бредовой игры: вдруг появляются зеленоватые инопланетяне с темными глазами-вишенками, гигантская пластмассовая кукла рабочего-строителя с пружинной шеей и синей каской на голове. В решающий момент домогательств Арганте на словах «Я на все готов ради тебя!» с пупса с грохотом упадут шорты, открыв публике кукольное мужское «достоинство».

Мужские партии поют три контратенора — современная замена кастратам, на голоса которых рассчитана опера Генделя. Четвертый мужчина — Ринальдо, его партию поет Кристине Райс. Поэтому тембральные краски оперы довольно однородны: за исключением буффонного баса Арганте (партию которого с блестящим чувством юмора поет добродушный толстяк Джонатан Лемалу), все остальные голоса — высокие. Особенно изысканно и меланхолично звучал контратенор Даниэль Тейлор (генерал Готтфредо), женственный и жеманный молодой человек в строгом черном костюме. Генерал крестоносцев скорее походил на христианского святого: длинные локоны обрамляли мягкое лицо. Ассоциация подкрепилась в финале: Готтфредо, томно склонив голову на плечо, распростерся на деревянном кресте, знаменуя апофеоз христианской веры во взятом Иерусалиме.

Усилиями Олдена опера-сериа оказалась развенчана, осмеяна и унижена. Условность персонажей режиссер заостряет, как меч Ринальдо, и разит мечом насмешки весь набор ценностей жанра, так что они рушатся, как карточный домик. Словом, Олдену остались чужды, и потому смешны, величавая, печальная и героическая музыка Генделя, его наивный мистицизм, по-барочному роскошный и затейливый мир. Но если режиссеру так не нравится Гендель, зачем было браться за постановку? И что, в сущности, пытались сказать создатели спектакля ошеломленному, ошарашенному обилием шуточек и подначек залу? Ответа на эти вопросы спектакль не дает.

Г. Гендель. «Роделинда, королева лангобардов».

Дирижер Айвор Болтон, режиссер Дэвид Олден, художник Пауль Штайнберг

Погас свет, и грянула увертюра. Сыграна она была при плотно задернутом занавесе, что в последние годы в опере случается нечасто. Обычно постановщики так и норовят насильственно включить ее в сценическое действие, наставить пантомим и балетов. На сей раз, однако, режиссер Дэвид Олден от этого растиражированного приема воздержался. Как-никак речь шла о необычной опере Генделя «Роделинда, королева лангобардов».

Отказался Олден и от свойственной ему иронически-отстраненной интонации. Спектакль получился благородным, строгим и сдержанным. Монохромная, выдержанная в серых тонах сцена; минимум декора и максимум выразительности в актерской игре; предельно экспрессивное пение — таким получился спектакль, выделявшийся в ряду мюнхенских постановок опер Генделя серьезностью тона и искренностью. Надо сказать, музыка давала все основания к именно такому решению. Театральный пуризм (вовсе Олдену не свойственный) властно диктовался самим материалом: это сочинение, выламываясь по музыке из канонических рамок оперы-сериа, не только предельно насыщено номерными ариями-аффектами, но и обладает поистине целеустремленной драматургией. В нем Гендель нащупывает, предчувствует грядущее сквозное развитие оперных характеров и по-бетховенски могучие контрасты, движущие музыку вперед. Вместе с тем, музыка «Роделинды» — лирическая по преимуществу и в каком-то смысле предвосхищает тематику бетховенского «Фиделио»: и там, и тут сюжет объединен идеей супружеской любви и верности, жертвенной и безусловной.

Либретто основано на трагедии Корнеля «Пертарит, король ломбардцев». Действие развивается в Милане, где-то около 670 года. Интриги, борьба за власть, предательство и черное злодейство, раскаянье тирана и непременный happy end с финальным «квинтетом радости» — таково содержание оперы. События сосредоточены вокруг фигуры Роделинды — цельной, сильной натуры, настоящей королевы, умеющей любить и ненавидеть и в своей любви и ненависти идущей до конца. Потеряв (как она полагает) супруга, короля Бертаридо, она яростно сопротивляется домогательствам узурпатора Гримоальдо (следует бешеная по энергетике «ария мести», где слово «No!» — ключевое). Ее поддерживают в борьбе Эдвидже, сестра мужа (бывшая невеста Гримоальдо) и тайный друг короля Унульфо.

История завершается благополучно. Бертаридо, как выясняется, не погиб. Он возвращается неузнанным и после ряда злоключений (в числе которых и муки ревности, и заключение в темнице) воссоединяется с супругой и сыном. В финале тиран Гримоальдо раскаивается, Гарибальдо (герцог Турина), злодей-провокатор с внешностью и повадками террориста, застрелен при попытке покушения на Гримоальдо.

Типовая форма «оперы с ариями» обогащена небывалым для Генделя драматизмом. Это не просто арии состояний, в них намечена эволюция образов. Сами же арии — например, гениальное Lamento Роделинды у гробницы супруга и ария самого Бертаридо Dove cei («Где ты, возлюбленная») — воспринимаются не как отдельные номера, а как некий диалог на расстоянии.

Арии мести, гнева, героические, меланхолические поражают невероятной даже для Генделя красотой, изяществом мелодических очертаний и запредельной виртуозностью.

Олден переносит действие оперы в эпоху 1930—1940-х годов прошлого века. Идею подавляющей тоталитарной власти символизируют черные гиганты-статуи со скрещенными на груди руками, оттопыренными ушами и массивными шишковатыми лбами (художник Пауль Штайнберг). Лиц не видно: они скрыты густой тенью. Но в фигурах-близнецах чудится нечто муссолиниевское; догадка отчасти подтверждается в третьем акте, где тот же человек — уже на восьми одинаковых портретах (в таком виде характерная муссолиниевская посадка головы отчетливо видна).

Удаляющийся в перспективе кладбища ряд каменных Командоров — доминанта сценографии первого акта. Ее дополняют глухие серые стены с ячейками-нишами для урн: удручающе-безликое место последнего упокоения безымянных солдат. Во втором акте картинка меняется. Теперь антураж напоминает эстетику «черного» гангстерского фильма вроде «Однажды в Америке». Лаковый лимузин с зажженными фарами стоит под аркой моста; справа — вывеска захудалого бара и слепые провалы окон заброшенного здания. Глухое местечко, в каких обыкновенно и происходят гангстерские разборки. Персонажи одеты соответственно: «террорист» Гарибальдо — в кожаной куртке, «совестливый» тиран Гримоальдо — в смокинге и наброшенном на плечи черном пальто. Дамы явно возвращаются со светского раута — на них вечерние платья, меха, у Роделинды прическа a la Грета Гарбо и диадема в светлых волосах. Присутствуют и немые персонажи: отряд рядовых гангстеров, в глухих черных костюмах и шляпах, в руках — скрипичные футляры, в которых явно спрятаны автоматы. Пока герои поют свои арии, на заднем плане разворачивается «гангстерский балет», выдержанный в типичной пластике бродвейских мюзиклов (только в три раза медленнее).

Центральный момент сцены — ария Роделинды; в ответ на угрозу Гримоальдо убить ее сына, если она не согласится на брак, королева сама требует зарезать Флавио, потрясая громадным тесаком. И мотивирует желание тем, что не может быть одновременно женой узурпатора и матерью наследника. Потрясенный Гримоальдо отступает.

В третьем акте — на сцене три одинаковых белых бокса; в каждом на стене — черный телефон, в углу — черный стул. В одном боксе бьется в пароксизме отчаянья Гримоальдо; в другом — томится плененный Бертаридо.

Партию Гримоальдо фантастически виртуозно и артистично исполнил английский тенор Пол Найлон. Вообще, ансамбль солистов на этом спектакле подобрался экстраординарный — по техничности, по силе и гибкости голосов, готовности выкладываться на сцене без остатка. Потрясающе экспрессивно, мощно, драматично вела партию Сюзан Гриттон — Роделинда. Бесподобная Соня Прина (яркая, дерзкая, сладострастная Эдвидже) щедро рассыпала дробные, круглые, как горошинки, звуки блестящих пассажей. Меланхолически томный и мягкий тембр контратенора Майкла Чанса (рефлектирующий интеллигент Бертаридо — полная противоположность супруге, неистовой Роделинде) пленял чарующей нежностью интонации и проникновенным пиано. Героический бас Умберто Чьюммо (Гарибальдо), глубокий, сочный, превосходно дополнял тембровую палитру.

Особняком в ансамбле стоял контратенор Кристофер Робсон — Унульфо. Его персонаж — единственная комическая фигура, призванная разряжать остродраматичные и скорбные эпизоды. Внешность бухгалтера: коричневый костюмчик, круглые очки, редкие волосики, зачесанные на лысинку, суетливость в движениях и крайне сложные взаимоотношения с пространством. Унульфо вечно натыкается на стены, на выставленный нож, путается в проводах и все время отчаянно трусит, что не мешает ему в решительный момент исполнить свой долг. Робсон пел с редкостным мастерством и выказал недюжинное чувство комического в своих ариях, каждый раз срывая аплодисменты.

В ударе был и оркестр, ведомый бессменным специалистом по барочному репертуару Айвором Болтоном: играл упруго, мускулисто, с подъемом. Он заслужил отдельную овацию зала: в Мюнхене принято выходить на поклоны не только солистам и дирижеру, но и оркестрантам, с инструментами в руках.

А. Шёнберг. «Моисей и Аарон».

Дирижер Зубин Мета, режиссер Дэвид Паунтни, художник Раймунд Бауэр

В этом году экстраординарным событием фестиваля по праву считалась премьерная постановка «Моисея и Аарона» Арнольда Шёнберга, родоначальника «новой венской школы» и создателя додекафонного метода композиции. Последняя опера Шёнберга, над которой он работал вплоть до смерти, не была закончена. Она долго считалась неисполнимой из-за исключительно сложной додекафонной партитуры, фантастически развитой, полифоничной партии хора и виртуозных, заковыристых соло. Впервые была поставлена лишь в 1954 году в Гамбурге, затем в 1957 году — в Цюрихе. В последние годы к «Моисею и Аарону» начали обращаться чаще: осенью 2004 года опера была поставлена Петером Конвичным на сцене Гамбургской оперы, в этом году к ней обратились в Венской опере, и, наконец, в Мюнхене, уже во второй раз, ее поставил Дэвид Паунтни.

Д. Томлинсон (Моисей), Д. Дасзак (Аарон). Фото У. Хёзл

Паунтни, известный английский радикал, неустанно обличающий пороки и язвы современного общества, ничтожность его целей и общую развращенность нравов, относится к поколению «сердитых молодых людей», громко заявивших о себе в поздние 1960-е. Они начинали вместе с Мортье в Английской Национальной Опере в 1970-х. «Шестидесятник» Паунтни, не чуждый интеллектуального морализаторства, беспощадно и недвусмысленно обрисовал в спектакле тщету и внутреннюю гниль презираемого им «общества потребления» — и его message еще в 1982 году был, без сомнения, актуален. Однако сегодня, когда ясно, что ценности нынешней цивилизации терпят крах, что цивилизационный путь, пройденный человечеством, не просто завел его в тупик, но привел к тотальной деструкции личности, к саморазрушению и гибели, актуальность яростного послания Паунтни возросла стократ.

На сцене схлестываются две теории Бога, две диаметрально противоположные картины мира. Моисей, грозный и суровый пророк, проповедует путь духовного восхождения, аскезы, единообразия и дисциплины. Его миссия тяжела: Бог Яхве, явившись ему в Неопалимой купине, внеобразен, абстрактен, всемогущ и требователен к избранному народу. Брат Моисея, добрый Аарон, проповедует иное: его Бог имеет образ и зримое воплощение, он ближе к человеку: прельщает золотом, манит утехами плоти, ласкает слух музыкой. Собственно, это и не бог вовсе: золотой телец — воплощение материального богатства мира, его красок, форм, запахов.

В спектакле Паунтни братья внешне похожи, как близнецы. Оба — вполне благообразные старцы, с лысинкой, аккуратно подстриженными седеющими бородами и величавыми движениями. В экспозиции они располагаются в пространстве симметрично, почти зеркально: Моисей — вверху, Аарон — головой вниз. Фигуры соединены толстым красным канатом: узы крови неразрывно связывают братьев — духовных антагонистов.

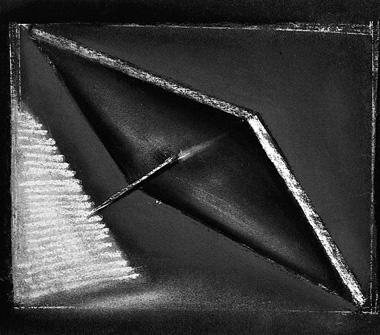

Эта зеркальность структурирует пространство спектакля. Другой генеральный прием Паунтни не нов. Спектакль выстроен на оппозициях: белое — черное, монохромное — цветное, структурированное — хаотичное, даже гладкое — ребристое. Радует гладкостью алюминиевое крыло авиалайнера: на его вогнутой поверхности разворачивается первый акт. Раздражает ребристая, составленная из металлических сочленений изнанка того же крыла во втором акте: вскоре конструкция разъедется, распадется на части, обнажив черноту коробки сцены: лишь этажи и ярусы софитов окаймляют ее по периметру (сценография Раймунда Бауэра).

Партию Моисея с невероятной экспрессией провел англичанин Джон Томлинсон. Его Моисей тверд как скала. Он не ищет легких путей, не боится лишений, зациклен на своей миссии и почти не выходит из транса: его диалог с Богом безмолвен, но постоянен. Все идет и идет он ввысь, оступаясь, соскальзывая и вновь начиная восхождение. Аарон (Джон Дасзак) — романтичен, чувствителен, лиричен. По-человечески он более понятен и вызывает поначалу гораздо больше симпатии. Такие образы созданы не столько режиссером, сколько самим Шёнбергом, причем чисто музыкальными средствами. Если партия Моисея — сплошь Sprechstimme, отрывистая, речевая, по звукоизвлечению колеблющаяся между говором и пением, то партия Аарона — это настоящий, стопроцентный гладкий вокал, со специфически теноровой интонационной палитрой. Ясный, чистый голос Дасзака исключительно красив по тембру, ведь Аарон приглашает, завлекает, уговаривает. Тембр Томлинсона в партии Моисея — намеренно жесткий, скрежещущий, горловой, напряженный. Пророк не увещевает, а вещает, не приглашает, а приказывает: речевой строй — императивный, ведь сам Бог говорит его устами.

Моисей, по библейскому преданию, заикался, речь его была затруднена и, только когда он говорил от имени Бога, обретала гладкость. Этот момент отражен в пластике актера: Моисей часто задыхается от возмущения, заходится в пароксизме гнева — и тогда руки сводит судорогой, они мелко подрагивают, будто с ним случился эпилептический припадок. И слова нейдут с его языка.

Паунтни виртуозно работает с пространством, инструментом являются люди — массовка, хор и балет. В первом акте черная масса тел — иудеи — выдвигается узким клином слева: идут, согбенные, уставясь в пол, по краю сцены, постепенно наползая и распространяясь внутрь и ввысь по лопасти крыла — главному элементу сценографии. Крыло придвинуто почти вплотную к авансцене. Ощущение скученности, стесненности, придавленности транслирует идею долженствования, давления законов, аскезы, отрешения от личного во имя общего. Хор в первом акте унифицирован, зато во втором — предельно персонифицирован. Картина буйной оргии, цветного, красочного, хаотичного разврата, нарисованная Паунтни, ошеломляет и шокирует. Это веселый, шумный, многонаселенный ад: в клубах дыма носятся на мотоциклах байкеры в красной коже, разрисованной черепами, огненно-рыжие дьяволицы трясут пышными патлами, золотые гламурные культуристы хладнокровно перерезают глотки обнаженным девицам в ваннах. Все поливают себя краской и съезжают, голые, по вогнутым, как горка в бассейне, панелям (частям разобранной самолетной конструкции), оставляя на алюминии разноцветные потеки, как в сеансе боди-арта. Представлены все виды смертных грехов (вплоть до чревоугодия) и половых извращений: садо-, мазо-, однополая любовь, вуайеризм. «Желтую» сцену (со школьным автобусом и желтой скатертью) сменяет «синяя», «зеленая», «золотая», но преобладает цвет крови, пущенной из горла жертв.

В этот цветной бедлам вторгается строгий Моисей: все тело его разрисовано буквами, так что он сам представляет собою живую скрижаль. После ожесточенной разборки с братом пророк наводит порядок. Сцена пустеет, иудеи в черном стройной шеренгой выдвигаются вперед из глубины, маршируя, как заведенные куклы, и застывают в полушаге от ямы с воздетыми локтями. На груди их красуется эмблема Неопалимой купины: войско Яхве готово к бою.

После второго акта спектакль заканчивается: последние слова, которые веско произносит Моисей, — «О, Слово, ты Слово, которое я искал!» Третий, недописанный акт остается за скобками: так принято ставить оперу со времен Тосканини, первого ее интерпретатора.

Вывод, который делает Паунтни, неоднозначен: он явно не сочувствует ни одной из сторон в споре. Любые крайности, каждая по-своему, извращают изначальные цели. Чувственный мир имеет свою прелесть — но отвратительны распущенность и рабская приверженность материальному миру. Добродетель и понимание своего духовного пути важны — но прямолинейность, зашоренность и фанатизм излишни. Эта мысль донесена до зала ясно и недвусмысленно, Паунтни ненавидит экивоки и всегда высказывается предельно откровенно, не брезгуя чрезвычайными средствами воздействия на психику.

Спектакль мощно бьет по нервам, буквально выворачивая наизнанку. Но самым выразительным средством художественного воздействия стал все же не видеоряд, безумный и дерзко эпатирующий, а музыкальное воплощение. Музыка Шёнберга, местами отрешенная и почти потусторонняя, местами — остро экспрессивная, была интерпретирована дирижером Зубином Метой с потрясающим чувством меры, изощренно, с замечательно выверенным звуковым балансом и тонкими деталями, которые свидетельствовали об особом вкусе Меты к эзотерике додекафонии. Даже не верилось, что дирижер старшего поколения, с удовольствием дирижирующий на фестивале операми Моцарта, Бетховена, Верди и Вагнера, умеет искусно переключиться на совершенно другой стиль. Хотя, если вспомнить, что Мета начинал карьеру с исполнения «Песен Гурре», все становится понятно.

Нынешний сезон — последний для Меты в качестве главного дирижера Баварской оперы. Напоследок он продирижирует на фестивале двумя спектаклями — «Женитьбой Фигаро» и «Фиделио», проведет «Тристана и Изольду» с Вальтрауд Майер в главной партии, «Мейстерзингеров» и «Тангейзера». На смену ему в будущем сезоне придет Кент Нагано, апологет и пропагандист музыки ХХ века. Кто бы мог подумать, что в осмыслении и подаче оперного наследия ХХ века старый зубр Зубин Мета, при всей его «классичности», может дать Нагано немалую фору!

Сентябрь 2006 г.

комментарии