Королевская Опера Дании в прошедшем сезоне

работала в обычном для нее напряженном режиме:

на двух сценах, Старой и Новой, шли серии спектаклей. Только оперных премьер было десять, и в придачу к ним — три возобновления; в совокупности

представленные названия пленяли разнообразием

и разноплановостью. Кажется, ничего не было забыто: отголосками прошлогоднего юбилея стали

оперы Моцарта «Милосердие Тита» и «Дон Жуан».

Продолжилась вагнеровская линия: после данного

в прошлом году полного цикла «Кольцо нибелунга»

на сцену «Копенгаген-Оперы» перенесли из Гамбурга

спектакль Петера Конвичного «Лоэнгрин». Спустя

80 лет после первой в Дании постановки вновь обратились к «Пеллеасу и Мелисанде» Дебюсси и пригласили хорошо известного в Европе драматического режиссера Гая Йоостена, несколько лет возглавлявшего театр в Антверпене, а после — «Талия-театр» в Гамбурге. Опусы датских авторов — «Каин

и Авель» Бента Лоренсена и «Маскарад» классика Карла Нильсена — прослаивались оперными хитами: «Тоска», «Севильский цирюльник»,

«Симон Бокканегра», «Лючия ди Ламмермур».

Копенгагенский спектакль Грэма Вика «Средство

Макропулоса» вскоре можно будет увидеть на сцене Мариинского театра.

С тех пор как художественным руководителем

Датской оперы стал молодой, но чрезвычайно креативный режиссер Каспер бех Холтен, уровень постановок год от года приближается к лучшим европейским стандартам. И эта тенденция вполне объяснима: задавшись конкретной целью — вывести Датский

оперный театр с северных задворок Европы на авансцену мирового оперного процесса, — Холтен ведет

целенаправленную художественную политику, стараясь показать «товар лицом». После амбициозной

постановки «Кольца», которой ознаменовалась его

деятельность в Датской опере, он начал активно приглашать в Копенгаген модных оперных режиссеров,

постепенно обновлять корпус оперных дирижеров,

что делает датский театр более открытым, гибким

и восприимчивым к чужим манерам, к разным стилям. И даже иногда «вживляет» в коренную датскую

труппу приглашенных певцов.

В этом году Холтен ограничился тем, что заказал британскому рок-композитору Элвису Кастелло

(Патрик Мак Манус) некое подобие камерной «оперы в письмах»; ее сюжет основан на сохранившихся

письмах Ганса Христиана Андерсена к знаменитой

певице того времени, прозванной «шведским соловьем», — Дженни Линд. Добрый сказочник был безответно влюблен в примадонну, и потому их переписка, скорее, односторонняя: Дженни чаще посылала ему открытки. Получив выгодный ангажемент,

она уехала в Америку и покорила Новый свет своим,

как вспоминают современники, уникальным по силе

и подвижности сопрано.

По канве этой нехитрой любовной истории

Кастелло выткал незатейливый песенный узор.

Фактически его «The Secret Songs» («Тайные песни») — это никакая не опера, а, скорее, цикл простеньких эстрадных песенок. Спетые двумя солистами (Аллан Кли и Зин Бунгард) песни не произвели

никакого впечатления. Ухудшенная копия Ллойда

Уэббера, но без его энергетики и драйва. Музыка

большей частью заунывная, гармонические обороты тривиальны и примитивны, эдакие бледные подражания американским мюзиклам. Оркестр в камерной опере не предполагался; над сценой, на балкончике, сидел струнный квартет и аккомпанировал

певцам. Голосоведение — кошмарное, просто вопиюще неграмотное: видно, Кастелло раньше с квартетным письмом дела не имел.

Во втором отделении квартет сменили фортепиано и треньканье банджо — милая этнографическая краска, намекающая на гастрольный тур Дженни Линд по американской глубинке. Песни перемежались разговорными диалогами; в общем, получилась музыкально-драматическая композиция.

Оригинальные тексты писем Андерсена композитором никак не использовались, он написал к песням собственные тексты (иногда в соавторстве с Полем Кессиди и Яном Белтоном), некие impressions на тему трагической любви и одиночества

Андерсена.

На таком материале шансов выстроить полноценный спектакль практически не было, Кастелло просто не дал режиссеру ни полнокровной фактуры, ни развернутых характеров, ни даже нарративности,

присущей большинству оперных сюжетов. Герои

эскизны и потому едва очерчены режиссерски: он

и она на маленькой сцене, заваленной ворохами старых писем, конвертов и газет, бескрасочные тени на фоне серых стен заброшенной комнаты.

Цикл не обладает внутренней драматургической

пружиной, движущей сценическое действие. Сама

же сценическая картинка — серое на сером, облупленные стены и полуразрушенные дверные проемы — окончательно повергала в уныние. Мировая

премьера «The Secret Songs», слегка запоздавшая

к 200-летию Андерсена (на два года!), но широко разрекламированная в датских медиа как главное событие сезона, оказалась досадным промахом. «Тайные

песни» не вписались в общую художественную стратегию театра.

Т. Бокор (Сервилия), А. Пеллегрини (Анниус). «Милосердие Тита».

Фото М. Ронна

Система staggione, принятая в театре, позволяет в течение краткого срока представить публике сразу три-четыре новых спектакля. Ранней весной серия составилась из «Лоэнгрина» Петера

Конвичного, «Пеллеаса и Мелисанды» в постановке

Гая Йоостена на Новой сцене «Копенгаген-Оперы»

и репремьеры «Милосердия Тита» («Titus») в постановке Дэвида МакВикара (коопродукция с Английской Национальной Оперой) на Старой сцене. Поразительным во всех трех постановках было,

главным образом, профессиональное и точное попадание в стиль исполняемой музыки. Это тем более показательно, что в целом уровень музыкальной

культуры и образования в Датском королевстве невысок. Но, скажем, в «Титусе» Моцарта все ведущие

солисты просто восхищали виртуозным вокалом

в сложнейших, заковыристых ариях-seria. Такая музыка требует выносливости, невероятно «длинного»

дыхания и легких, как у паровоза, но все певцы

абсолютно непринужденно владели квазибарочным стилем, который Моцарт мастерски,

но с некоторой долей отстранения культивировал в своей поздней опере. «Милосердие Тита» —

великолепный образчик

чистого до дистилляции жанра seria; но для

самого Моцарта формы

и модели seria были уже

анахронизмом, пройденным этапом творческой

эволюции. Потому герои оперы им гениально обозначены, обрисованы — но в них не заложено развития, нет живой жизни. Эти партии

изначально и предназначались не для «проживания» образа, но лишь для

«представления», репрезентации его. Именно такой,

созвучный авторскому замыслу, условно-знаковый

тип оперной постановки избрал МакВикар для своего спектакля «Titus». Шотландский режиссер вообще

не склонен спорить с авторским текстом; как правило, он грамотно и по возможности подробно артикулирует его сценически, привнося в каждый спектакль (вспомним «Макбета» или «Поворот винта»

в Мариинском театре) сумрачный колорит и эксплуатируя вполне канонические формы выражения

оперных смыслов.

«Titus» не стал исключением. Как всегда у МакВикара, на сцене царит тьма кромешная (художник по свету Поль Констейбл). Статуарные фигуры со скульптурной, выверенной до градуса жестикуляцией, наряжены в обобщенно-условные костюмы

античной драмы — котурны, складки, драпировки.

На Вителлии — подобие греческого пеплоса, на подростках Сервилии и Анниусе — многослойные костюмы из мягких, домашней грубой выделки тканей. Фигуры слегка подсвечены и аккуратно, не без

изысканного чувства композиции вписаны в минималистский интерьер. Пара узорчатых передвижных

ширм-модулей с легкостью меняет пространственные объемы сцены, то раскрывая ее во всю ширь, то

замыкая до размеров тесной беседки. Цепляясь за нее, неистовая Вителлия (партию блестяще провела

красавица Ильве Килберг) исходит гневом и страхом, пылая жаждой мести и жаждой власти; двое

подростков (приглашенные певцы, Терезия Бокор —

Сервилия, Андреа Пеллегрини — Анниус) ведут

в беседке напряженный диалог, пытаясь разрешить

дилемму: верность долгу — или любовь?

Массовых сцен нет вовсе; хор упрятан в оркестровую яму. Оттуда же подает голос дублер Михеля

Кристенсена — Титуса. В тот вечер Кристенсен был

нездоров и потому лишь играл роль и подавал голос

в речитативах и диалогах. Дублер, незнакомый с рисунком роли, помогал ему, пропевая из ямы все виртуозные арии Тита.

Вместо реально действующего хора режиссер выводит на сцену пластическую группу. Миманс изображает воинов-самураев, обряженных в складчатые

юбки и вооруженных длинными деревянными шестами, — это личная стража Тита. Сильные мускулистые безмолвные мужчины выстраивают рельефные застывшие мизансцены. Смена немых

картин задает зрелищу плавный и величественный темпоритм мистерии; вписанный в нее рефлектирующий, сомневающийся интеллигент Титус — прямая

противоположность своим гвардейцам,

олицетворяющим силу духа, неколебимую твердость и непреклонность. Так МакВикар разводит по полюсам два начала, борющихся в душе заглавного героя: правитель и человек, мягкий, благородный, не чуждый состраданию.

Социальная функция и личность вступают в тягостный конфликт.

Неприкрытый эстетизм постановки: совершенная сценическая композиция превыше выразительности (привет от Боба Уилсона), застывшее в своей преходящей красоте мгновение превыше процесса — превращает спектакль

в череду захватывающе прекрасных, сумеречных картинок. Ожившие фигуры

поют божественно, барочный оркестр

Concerto Copenhagen под руководством

дирижера-аутентиста Ларса Ульрика

Мортенсена играет замечательно. Так что мимолетное чувство скуки быстро отступает перед чисто гедонистическим желанием бездумно созерцать чудесные виды и слушать гениальную музыку Моцарта.

…Долговязые школьники и пухлые

школьницы сидели в классе и бузили изо всех сил: в воздухе мелькали шарики из жеваной бумаги, хлопали крышки парт,

строгий ментор тщетно пытался взывать

к порядку, стуча указкой по доске. Так начался «Лоэнгрин» — новый спектакль копенгагенского оперного театра, поставленный немецким режиссером Петером Конвичным.

Это уже вторая работа Конвичного на сцене недавно выстроенной

«Копенгаген-Оперы»; первой была «Электра» Рихарда

Штрауса, два года назад. «Лоэнгрин»

Вагнера — красивая сказка о рыцаре в сияющих доспехах, приплывшем невесть

откуда на белом лебеде по глади озера

в Брабант, — интерпретирована режиссером в духе школьной love story: первая

влюбленность подростков, зависть однокашников, перерастающая в неукротимую ненависть. И даже первая брачная ночь — в пустынном классе, на матах, покрытых белыми простынями.

Эти простыни вскоре обагрятся кровью — но не кровью невинной невесты, ungfrau (излюбленный

мотив Конвичного — женское начало, невинность

девушки, потеря, жертва), на них прольется кровь

Тельрамунда, убийцы, напавшего на брачную пару

в ночной тиши и поверженного мечом Лоэнгрина.

«Лоэнгрин». Сцена из спектакля.

Фото М. Ронна

«Лоэнгрин». Сцена из спектакля.

Фото М. Ронна

«Лоэнгрин». Сцена из спектакля.

Фото М. Ронна

С первой же сцены, когда глазам предстают спины школьников за партами, зритель впадает в оторопь. Спины в театре показывать не принято, да и петь хором, не видя дирижера (спектакль великолепно, на едином дыхании провел Аксель Кобер), трудно. Первые, почти шутовские сцены оперы — с хилым, «невсамделишным» королем Генрихом в картонной короне (партию пел ведущий баритон театра

Стэн Бирель), фанерными мечами и игрушечными

рыцарскими поединками — кажутся явно ироничными. Однако по мере развития действия отношение к нему меняется. Сначала перед нами как бы разыгрывают спектакль школьного театра: класс, грифельная доска, анатомические плакаты с «расчлененкой» и вывороченными внутренностями (художник

Хельмут Браде). Подростки, по мере сил и разумения, разыгрывают легенду о рыцаре Лоэнгрине, то и дело переходя к драке. Вроде бы волшебная сказка

о Лоэнгрине, перенесенная в пространство школы,

переинтонируется: вместо величественной статики

и образов-символов — конкретика бытового поведения подростков и насыщенная предметная среда. Но в сцене свадьбы шутейное шествие вокруг сдвинутых парт вдруг исполняется возвышенной торжественности. Любовь героев — уже не школьные радости, а серьезное, глубокое чувство, и все происходящее — настоящая свадебная церемония.

Взаимоотношения героев наполняются живыми

страстями, перед зрителем подлинные, полнокровные характеры. Некоторые из них гиперболизированы, заострены до карикатурности. Это Конвичный

умеет мастерски: дожать, довести характер до абсурда, до предельных характеристик.

Например, злобная толстуха Ортруда, негласный лидер класса. Ненавидит Эльзу до колик, влюблена в Тельрамунда (а он, кажется, втайне влюблен

в Эльзу). Ортруда манипулирует классом, науськивая его на Эльзу; моделирует конфликтные ситуации, вливает яд сомнения в уши Эльзы и буквально

программирует Тельрамунда на убийство. Она — из тех завистливых и сильных личностей, что хотят получить все, быть первыми, доминировать. Не получилось пройти невестой в белой фате к алтарю — добьюсь права быть первой подружкой невесты и нести за ней шлейф. Не совладав со злобой, Ортруда

грубо наступает на край белоснежного покрывала

и сдергивает его с головы невесты. Когда и этот скандал удается замять — нахально отталкивает одноклассницу и сама садится за маленький орган-позитив, глубоко погружает толстые пальцы в клавиатуру: хоть этим привлечь внимание к себе!

Характер Ортруды в блестящем исполнении

примы театра Сусанны Рёсмарк вызывающе рельефен, и поэтому именно она доминирует в спектакле. Впрочем, и другие исполнители хороши: настоящим открытием стало выступление Энн Петерсен,

молодой певицы с чарующе мягким и светлым сопрано. Пугливая, застенчивая девочка выглядывает

из шкафа в углу комнаты, страшась выйти из него.

Она знает: одноклассники будут ее мучить, щипать,

дразнить, привяжут к парте. Эльза сносит издевательства безропотно — лишь появление Лоэнгрина

принесет ей свободу, уважение и восхищение подружек, переменчивых, как неустойчивая датская погода. Сомнения по поводу лучезарного жениха, посеянные злобной Ортрудой, вначале отметаются

ею: большой знак вопроса, нарисованный толстухой на доске, она дорисовывает, превращая в зайчика — символ Пасхи, символ воскрешенного Христа.

Но семена подозрительности все же прорастают в ее

груди: в сцене венчания она забивается в угол, под парту, мучимая невысказанным вопросом. Она не может задать его при всех, она дала обещание не спрашивать Лоэнгрина об имени и происхождении.

Но вопрос рвется из ее груди — и она рисует, рисует знаки вопроса, покрывая ими грифельную доску,

спинки парт и даже свитера соучеников.

Отношение Эльзы к Тельрамунду не прояснено до конца. Между этими двоими существует невидимая связь, ее выдают взгляды, которые они украдкой бросают друг на друга в классе, как влюбленные мальчик и девочка. Позже, в сцене ночного

убийства она в отчаянии падет на бездыханное тело

Тельрамунда, совсем как безутешная жена, а потом,

покрыв голову вдовьим покрывалом, пойдет за носилками живым воплощением скорби. Но при этом

в ее руках остроносые ботинки Лоэнгрина: тот убежал ночью босиком, нападение было внезапным.

Партию Лоэнгрина пел Джонни ван Хэл: высокий,

статный, со стабильным вокалом. Особенным его достоинством было умение извлекать из горла высокие, чистые и тихие, какие-то светозарные звуки,

такие же, как светлое, истаивающее в вышине divisi

струнных в знаменитом Вступлении к опере. Так он

пел и в начале, появившись перед простодушными

школьниками (читай: жителями Брабанта), и в финале, прощаясь с ними и исчезая в далеких высях

священной горы Монсальват. Но пока Лоэнгрин жил

с людьми, он становился человеком. Тогда голос его

креп, трепетал чувством и страстью, он действительно любил и хотел Эльзу, жаждал плотской близости — но она отвергала его и в первую брачную ночь

донимала расспросами, сидя на матах в пустой классной комнате.

Только в спектакле Конвичного наконец становится ясно, почему Лоэнгрин скрывал свое имя и происхождение. Имя связано со светоносной сущностью

героя и является выраженной словесно частью этой

сущности. Приняв решение жить жизнью обычного человека, стремясь установить в Брабанте покой

и мир, Лоэнгрин сознательно отрекается от мистической половины своего существа. Назвав же себя

по требованию Эльзы, он словно вспоминает о своей сущности и вновь возвращает ее себе. Отныне он

не может оставаться в обыденном мире. Сверхидея

вагнеровского раннего мифа — а «Лоэнгрин» одна

из ранних опер Вагнера — никогда еще не была проявлена на сцене так ясно и внятно. И в этом — главная ценность спектакля Конвичного. Когда же на последних тактах оперы из люка перед изумленной

толпой вырастает фигура юного гитлерюгендовца,

мальчика в железной «фашистской» каске, с автоматом наперевес (предположительно, исчезнувший

брат Эльзы) — то message режиссера становится

предельно ясен. Инфантилизм взрослых, старичков

в коротких штанишках, заигравшихся в детей, их картонные мечи, их праздное любопытство, беспечность, нежелание разглядеть добро и свет в посланнике Лоэнгрине приводят к тому, что добро и свет

покидают мир. На смену им приходят агрессия, диктатура, воинствующее зло. И всамделишное оружие

в руках мальчика словно говорит нам: «Грядет новое,

жестокое поколение, с настоящим оружием в руках.

Оно не будет играть в военные игры, веселиться

и рубиться на картонных

мечах. Оно настроено серьезно. Берегитесь!»

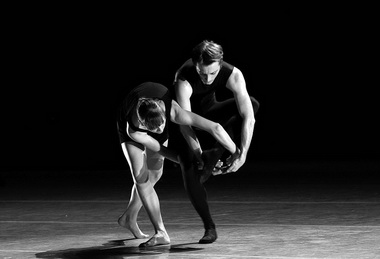

Э. Янссон (Мелисанда), П. Кнудсен (Пеллеас). «Пеллеас и Мелисанда».

Фото М. Сзабо

«Пеллеас и Мелисанда». Сцена из спектакля.

Фото М. Сзабо

«Пеллеас и Мелисанда»

на Новой сцене — спектакль по-настоящему глубокий и значительный.

Сдержанность тона и благородство очертаний отличают постановку: ничего лишнего, никаких

привязок ко дню нынешнему. Гай Йоостен актуализирует главные смыслы символистской драмы Метерлин ка, выявляя вневременность, архетипическую подоплеку

происходящего. История

стара как мир: полудетская любовь Пеллеаса

и Мелисанды гибнет от всепожираю щей ревности Голо. Страшные, до зубовного скрежета, муки

скрючивают его тело в узловатый ком; рот раскрывается в беззвучном крике (партию Голо с невероятной силы экспрессией

провел Йоханнес Маннов).

До поры, однако, ревнивец терзается молча, но подавленные страсти — таково уж воспитание в пуританской семье Короля Аркела, — раз выплеснувшись

наружу, оборачиваются неудержимой, неуправляемой агрессией. Обезумев от гнева, Голо выкручивает

жене руку, сбрасывает ее со стола, бьет, беременную,

ногой в живот — и только тут старый Король Аркел,

доселе не вмешивавшийся, одергивает внука: «Голо!».

В ключевой сцене Голо, увидев возлюбленных вместе,

пронзает их тела одним ударом клинка — и падает сам.

Спектакль выстроен на тонких, включающих механизмы подсознания, оппозициях: колыхания света и тени питают ауру спектакля, невинность оборачивается грехом, кольцо Мелисанды — знак ее принадлежности Голо, ее несвободы — падает в бездонный фонтан, в текучую воду, а вода, как известно,

символ изменчивости, свободы, движения. Теплым

медовым блеском отливает волна золотых волос героини: они окутывают ее всю, целиком, приковывают взоры, освещают сцену.

Дитя, найденное в лесу, робкая и мечтательная девочка, до времени превращенная в женщину, покоряется Голо и, повинуясь его приказу, идет за ним.

Нежданной пришелицей появляется она в темном

и мрачном замке Короля Аркела: светящиеся волосы озаряют все вокруг, будто в сумрачную чащобу

вдруг проникли лучи солнца.

Столкновение природного, живого, импульсивного начала — с чопорным миром замка, с семейством, где принято подавлять малейшие признаки чувства, составляет драматургическую ось спектакля, на которую Гай Йоостен без всякой суеты нанизывает сцену за сценой. Вот первое появление

Мелисанды за общим столом: строгое нордическое

семейство, засушенное до состояния хруста, чинно

восседает над тарелками. Пленительная и неловкая,

Мелисанда от смущения опрокидывает чашку, все

делают вид, что ничего не заметили. Следующая сцена — обед. Мелисанда приходит последней, садится.

Голо взглядом напоминает ей об обязанностях хозяйки; она встает и послушно начинает разливать

суп по тарелкам, путает очередность — Голо опять

указывает взглядом: сначала королю.

Мелисанда все время натыкается на неодобрительные, оценивающие взгляды: она нежеланная

невестка, с неясным происхождением, разрушившая династические планы Короля. Ее порывистость

кажется неуместной, почти неприличной; угрюмая

настороженность семьи подавляет ее. Лишь юный

Пеллеас, еще не утративший непосредственности

и живости в иссушающей атмосфере замка, сочувствует ей.

Действие течет плавно, практически не прерываясь на смену декораций, благодаря удачной конструкции, придуманной сценографом Йоханнесом

Лейакером. Начинается оно с отдаленного лая собак в чаще леса — сюда забрел Голо, заблудившись

на охоте. На плече его висит ружье — и оно выстрелит, непременно выстрелит в финале. В сцене смерти

Мелисанды в зигзагообразно составленных зеркалах

отражается траурный чертог: ложе умирающей, служанки в черных монашеских одеяниях со свечами

в руках выстроились, наподобие почетного караула

Смерти. На авансцене, в кресле-качалке — мучимый

раскаянием Голо, с повязкой на голове (стрелялся, но неудачно), над постелью с новорожденным ребенком на руках склонилась Женевьева, слепой дряхлый Аркел стоит поодаль. Доктор подносит к губам

Мелисанды зеркальце и удрученно качает головой:

стекло не затуманилось.

Зеркало — окно в другой мир, перверсия воды.

Балансирование на грани небытия, постоянное

заглядывание «на ту сторону», характерное для

Метерлинка, в постановке Йоостена становится

смыслопорождающей метаидеей. Тема границы, перехода предельно внятно и наглядно подана в сценографии Лейакера. Огромный, во всю ширь сцены,

поворотный круг, на котором разворачивается действие, вращается по часовой стрелке (машинерия

Новой сцены предоставляет еще и не такие возможности для постановщиков) и разделен перегородками

на три равновеликих сектора. Каждый из трех — отдельная картина. В первой — чаща леса с шершавыми

мощными стволами деревьев, здесь за поваленным стволом Голо и найдет девочку-принцессу. Вторая

картина являет взору аскетичную столовую, с парчовыми обоями винного цвета, большим обеденным

столом и камином, над которым приколочены оленьи рога. Здесь развернутся семейные сцены. В третьем

секторе серые валуны над источником; среди камней,

над гротом, лежит свернутое, как лист, тело некогда

убитого в лесу человека — как зловещее предзнаменование. Тут развернутся самые драматичные события оперы: беседы и встречи влюбленных, поединок

Голо с Пеллеасом и двойное убийство.

Узловой точкой трех картин, в которой сходятся

три стороны бытия, становится камин-грот — некое

зловещее вместилище, влекущее к себе героев. Двери,

прорезанные в перегородках, и есть невидимые проходы между мирами. Герои то и дело останавливаются в дверных проемах, медлят, оглядываются назад — и исчезают «на той стороне». Именно у двери

пронзит Голо клинком тела влюбленных.

В сцене поединка Пеллеас, отступая перед яростным натиском брата, в ужасе бежит к двери — но она

заперта, и это катастрофа. Торжествующий Голо вынимает из кармана ключ и с сардонической улыбкой

показывает его брату. Граница замкнута, переход не удается, проницаемость миров утрачена.

Мелисанда в исполнении Элизабет Янссон — бесспорная удача спектакля. Она необычайно красива,

нежна и беззащитна; мягкие, светлые обертона окутывают ее голос радужным ореолом, подобно тому,

как пушистые волосы окутывают мягким покрывалом ее женственную фигуру. Ведущий бас Датской

оперы Стефен Миллинг вылепил потрясающе убедительный, рельефный образ угрюмого, властного, но дряхлеющего главы семейства: слепец оказывается

прозорливей других, он первым понимает, что надвигается трагедия. Молодой баритон Палле Кнудсен

(Пеллеас) запомнился меньше. Его роль вышла какой-то одномерной, он лишь дополнял Мелисанду,

служа ей выигрышным фоном. Впрочем, вместе эта

пара смотрелась очень гармонично.

За пультом стояла Карен Каменсек, американка

с немалым опытом работы в Европе — главным образом, в Германии, где она занимает пост главного

дирижера в оперном театре Фрайбурга. Партитура

Дебюсси в ее интерпретации прозвучала импрессионистски: тихие истаивающие звучности, таинственные зовы и рокоты, робкие, надломленные на взлете

устремления и хрупкое томление просыпающегося

чувства разливались из оркестровой ямы типично

дебюссистскими трихордовыми мотивами, мелодиями, по тонам уменьшенного трезвучия и целотонными гаммами. Красота стиля и гармоний Дебюсси

была дирижером тонко воспринята: слышно было,

что оркестр ведет профессионал.

Апрель 2007 г.

комментарии