За семьдесят лет существования «специальных» театров для детей нередко возникали попытки сформулировать, каким этот «особый» театр должен быть, а в последнее десятилетие все больше задают другой вопрос: «Должен ли такой театр существовать вообще?» Находясь на территории «нормальных», «взрослых» театров, играющих в выходные и каникулы спектакли для детской публики, чувствуешь себя легче и свободнее от проклятых вопросов. Пусть необходимость театров «особого назначения» подвергается сомнению, но ведь должны существовать спектакли, которые могут смотреть дети?..

Я регулярно посещаю детские утренники петербургских театров вместе со своими сыновьями, поэтому мне было нетрудно найти материал для этой статьи. Правда, обычно я стараюсь «отключить» свое профессиональное зрение и смотреть спектакли, думая только о том, все ли детям понятно, хорошо ли им видно и слышно, какие темы можно обсудить с ними в связи со спектаклем. Это я делаю на всякий случай, чтобы не портить детям впечатление от зрелища своей постной миной недовольного театрального критика. Но, справедливости ради, надо сказать, что совсем не всегда мне приходится душить в себе театроведа. Иными словами: несмотря на то, что многие в этом сомневаются, все-таки встречаются хорошие спектакли для детей и их родителей!

Спектаклей, где театровед внутри меня засыпает, чтобы не возмущаться, конечно, и не перечислить, но, например, на таких (разных, неравноценных, свежих и давних) постановках, как «Пеппи Длинныйчулок» в театре Сатиры на Васильевском, «Винни-Пух и все, все, все» в Театре на Литейном, «Здравствуй, Мэри Поппинс!» и «Урфин Джюс» в театре «За Черной речкой», «Брысь, или История кота Филофея» в театре «Комедианты», «Кот в сапогах» в театре им. Ленсовета, «внутренний театровед» одобрительно и заинтересованно взирал на сцену.

Кстати, ленсоветовский «Кот» был первым театральным спектаклем, который увидел мой старший сын, когда ему еще не было трех лет. Помню, меня невероятно удивило, что на мой каверзный вопрос: «Как ты думаешь, кот был настоящий или его изображал человек?» — ребенок уверенно ответил: «Конечно, настоящий», хотя он прекрасно знал, что коты и кошки выглядят в природе совсем не так, как Е.Руфанова на сцене… Нашим любимым спектаклем со временем стал «Братец Кролик на Диком Западе» — шедевр Владислава Пази и команды актеров театра им. Ленсовета. Мы повторяем отрывки из песен, шутки, играем в Братца Черепаху с заторможенными реакциями и Братца Опоссума с дефектом дикции. Сейчас мои дети точно знают, что на сцене нет лисиц и кошек, а есть актеры в ролях Братца Лиса и Мисс Кисы. Правда, когда мы недавно смотрели «Кошку, которая гуляет сама по себе», у младшего возникла надежда, что Мальчик — это мальчик, а не тетенька, но старший брат помахал перед его носом программкой, где было написано: «К.Каталымова».

Я не стала бы об этом писать, если бы не услышала в телевизионном интервью, посвященном премьере «Кошки…», что К.Каталымова хочет сыграть своего героя так, чтобы дети не догадались, что она на самом деле не мальчик, а девочка. Раз так сформулирована задача, подумала я, не стоит разоблачать актрису в программке!.. Вспомнились мне бесконечные, постоянно возобновляемые и заходящие в закономерный тупик дискуссии об особой природе детского спектакля, о том, какая мера условности «идеальна» для детского восприятия, какой тип театра детям понятнее и полезнее — «иллюзорный» (там, где мы должны безусловно верить, что никакой Каталымовой нет, есть только мальчик) или «открыто-игровой» (в котором Каталымова существует на равных правах с мальчиком).

Вроде бы давно понятно, что бессмысленно и вредно ограничивать фантазию режиссеров и актеров каким-то одним выбранным принципом. Все интересные находки, которые казались вновь открытым законом, в конце концов постепенно оказываются отработанными, превращаются в сценический штамп. Например, всем печально известно определение «театр детской радости» — таким, дескать, обязательно и непременно должен быть театр юного зрителя… Даже этот бессмысленный лозунг может диктовать стиль, не говоря уже о таких жанровых образованиях, как спектакль-игра, спектакль — народно-скоморошье представление, «праздничный динамичный» спектакль и так далее. Когда-то казалось, что только такого рода постановки говорят на понятном детям языке и именно поэтому необходимы в каждом ТЮЗе. Теперь определение «динамичный» может скорее насторожить, чем обрадовать: признак тюзятины — бессмысленная беготня и суета на сцене.

Спектакль Владимира Туманова «Кошка, которая гуляла сама по себе», поставленный в театре Комедии им. Акимова радует прежде всего именно свободой от большого количества «детскотеатральных» штампов. Авторы множества спектаклей для юных зрителей полагают, например, что без песенных вставок ребенок в зале просто обязан заснуть от скуки, поэтому всеми силами стараются заставить персонажей запеть. Обычно песня механически вклинивается в сюжет, актер запросто, никак не оправдывая свое действие, выходит на авансцену, берет микрофон и поет (или подпевает фонограмме). Дети при этом, как по команде, начинают хлопать в ладоши… В спектакле Туманова никто из персонажей не представлялся зрителям (то есть — не рассказывал о себе) с помощью зонга. Такое смелое пренебрежение традицией, превратившейся в рутину, заслуживает особой похвалы!

Надеюсь, авторы спектакля простят мне этот юмор. На самом деле к подлинным традициям постановщики относятся с уважением. Их работа — поклон одной из лучших театральных сказок, созданных Зиновием Корогодским в Ленинградском ТЮЗе вместе с художником Завеном Аршакуни по пьесе Нонны Слепаковой. Еще недавно ту старую «Кошку» (правда, уже не с Ириной Соколовой) можно было изредка увидеть на сцене ТЮЗа им. Брянцева, но сейчас этот спектакль остался только в памяти взрослых зрителей. В.Туманов и художник С.Граурогкайте подарили сегодняшним детям свою «Кошку».

Н. Ткаченко (Кошка), К. Каталымова (Мальчик). «Кошка, которая гуляла сама по себе». Театр Комедии им. Акимова. Фото В. Горда

Это большой, полнометражный спектакль в двух действиях, что очень по душе моим сыновьям. Дети любят, когда в постановке есть антракт, не только из-за возможности посетить буфет, как вы сейчас подумали. Во время перерыва можно нетерпеливо ждать продолжения театрального зрелища, предвкушать новые интересные повороты действия, появление новых героев… Сообщаю это наблюдение всем театральным деятелям, которые стремятся укоротить детские спектакли, и советую: устраивайте антракт! Кстати, в антракте «Кошки» в фойе театра Комедии можно было посмотреть выставку настоящих породистых кошек, они не гуляли сами по себе, а важно демонстрировали свои достоинства, сидя на руках хозяек или в клетках.

Пьеса Н.Слепаковой, положенная в основу спектакля, своеобразно трактует тему свободы, соединяя мотивы из разных произведений Р.Киплинга. Человек, перестав быть диким (независимым, одиноким, лишенным привязанностей), став существом социальным, должен осознать свою ответственность за близких людей, за семью, разобраться в новых обязанностях и правах, принять эти связи, эти «узы» не как рабство, а как подлинную человеческую свободу. Так можно «взрослым» языком рассказать о теме и проблеме сказки. И нельзя сказать, что в спектакле В.Туманова не звучат эти мотивы. Да, молодая семейная пара оказывается в кризисе. Кошка (Н.Ткаченко) своими речами о независимости смущает всех лесных обитателей, Мужчина (Я.Воронцов), прежде чувствовавший себя вполне довольным, бунтует, Женщина (И.Сотикова) расстроена, Мальчик убегает из дому… Но, пожалуй, для «взаправдашнего» столкновения позиций Кошке не хватает убедительности. Она, конечно, хитра, вкрадчива, обходительна, но в ней нет победительного обаяния. И сразу видно, что Кошке — Н.Ткаченко на самом деле не терпится стать домашней. В общем, спектакль живет не конфликтом, не сложным выбором действующих лиц, но в нем ярко, остроумно и изобретательно решены персонажи — и бодрый охотник Мужчина, и красавица Женщина с роскошной копной густых блестящих волос (настоящая колдунья!), и все животные в невероятных, потрясающих костюмах Граурогкайте (она же и автор сценографии, представляющей жилище человека и одновременно лес в виде огромного полураскрытого бутона диковинного цветка). Больше всего мне понравился стильный Тигр (М.Николаев), загримированный и одетый как актер восточного, скорее всего, японского театра. Может быть, так бывает слишком часто — «отрицательные» персонажи интереснее и богаче «положительных»?..

«Кошка, которая...». Сцены из спектакля. Театр «Кукольный формат». Фото из архива театра

Любопытно, что в этом сезоне в Петербурге появилась еще одна «кошачья история»: театр «Кукольный формат» в помещении Музея Достоевского представил свою версию «Кошки, которая…», не воспользовавшись пьесой Слепаковой. Забавная программка объявляет, что зрителям покажут «дикую рассказочку для взрослых и детей» и что «Джозеф Редьярд Киплинг такого не видывал». Правда, по сути именно Киплинг подсказал решение этого спектакля, придумав и снабдив своими рисунками сказки о первобытных людях и диких зверях («Как было написано первое письмо, «Как была придумана азбука» и т.д.). Идея оформить спектакль в стиле наскальной пещерной живописи оказалась весьма плодотворной и подсказала жанр постановки: перед нами редкий в нашем современном театральном искусстве ТЕАТР ТЕНЕЙ.

Дать юным зрителям возможность познакомиться с неизвестным видом театра — это уже благородная задача. Но спектакль хорош не только как учебное пособие по теневому театру, он заставляет детей смеяться и немножко пугаться, играет с ними в веселую и захватывающую игру. Веселье начинается сразу при входе в зал, когда всем зрителям, и большим и маленьким (и для театроведов не сделано исключение!), приходится встать на четвереньки и проползти по длинному полотняному желобу в «первобытную юрту». В большом шатре, сквозь рваную крышу которого, кажется, светят звезды и видно ночное небо, мы и сидим весь спектакль, сбившись кучкой, устроившись поудобнее — кто на коврике, кто на маленьких плоских подушках. А вокруг, за тонкими стенами шатра, бушует дикий лес, переговариваются светящиеся, как светляки, странные духи, бродят ископаемые животные, кукарекают и хлопают крыльями птеродактили, тяжело дышат огромные динозавры, похрюкивают древние предки кабанов… Одинокая и воинственная Женщина бесстрашно отправляется на охоту, она не боится бронтозавров, но пугается и визжит при виде какой-то маленькой сколопендры… Появляется Человек — «дикий, страшно дикий», он нечленораздельно бормочет, издает громкие устрашающие вопли (что-то вроде «Карамба!» или «Кукумба!») и обалдевает при виде женщины: «Ля БАБА!..»

Можно долго перечислять все, что видят изумленные зрители на стенах шатра, как на экране: тени собаки, коня и коровы, большой рыбины и целого косяка маленьких рыб, всяческих смешных существ, обитающих вокруг пещеры… Все эти плоские куклы (их прижимают к обратной стороне полотнища) напоминают примитивные наскальные рисунки, они схематичны, не реалистичны и очень забавны. Смешно придуманы и разыграны отношения между грубоватым мужланом Человеком и более нежной и тонкой Женщиной. Правда, не совсем понятно, почему Женщина, сначала говорящая на том же «наречии», что и Мужчина, вдруг обретает дар связной и красивой человеческой речи… Кошка в спектакле не выглядит наскальным рисунком, она похожа на настоящую черную кошку, правда, хвост ее иногда оказывается где-то отдельно от туловища — так быстро и гибко она двигается. В темноте кошку не видно, только светятся зеленые глаза. Младенец, родившийся у Женщины и Мужчины, не похож на родителей: он почти весь состоит из головы, а на лице у него видны маленькие глазки и огромный рот, который обычно открыт широко-широко и орет, плачет, заливается, а когда кошке удается развеселить ребенка, рот превращается в улыбающуюся щелку.

«Кошка, которая...». Сцены из спектакля. Театр «Кукольный формат». Фото из архива театра

Появилось увлекательное, веселое, интересное зрелище. Актеры С.Дорожко, С.Черняк, А.Лазорев, А.Зорина работают увлеченно и точно. Виктор Антонов является художником-постановщиком, а режиссер в программке не указан. Пожалуй, режиссуры-то этому спектаклю и не хватает. Когда художник исчерпывает все возможности жанра, показывает всех персонажей, завязывает отношения главных героев и переходит к сюжету, тут уже и финал не за горами. Про что, получилась история, причем там были духи, как связано «приручение» Мужчины и вся этнография первобытной жизни в диком лесу с хитростями Кошки… Но, чтобы быть честной, скажу: все вопросы о композиции и содержании спектакля возникли только по его окончании, когда тем же путем, на четвереньках я вылезла из шатра вслед за развеселившимися детьми. «Внутренний театровед» был поражен театром теней не меньше, чем маленький неопытный зритель, и во время действия ничего, кроме удовольствия, не испытывал.

Когда-то казалось, что идеальным устройством зала для детского театра является амфитеатр и сцена-арена, открытая обзору с трех сторон. Концепция «самодовлеющего» театра, возвращения к театру старинных эпох, отказ от иллюзионизма сцены-коробки — все эти прогрессивные идеи, связанные в 1920-е годы с утверждением «театральности театра», привели к тому, что в последующие десятилетия здания ТЮЗов по всей стране строились примерно по одному проекту. Теперь эти громадные амфитеатры невозможно отопить, плохо тренированные актерские голоса не могут «взять» эти пространства, да и отношения театра и зрителей изменились: на камерных площадках скорее может возникнуть контакт, необходимый для драматического спектакля… Кроме того, большие залы заполняются школьниками, приведенными в порядке «культпросвета».

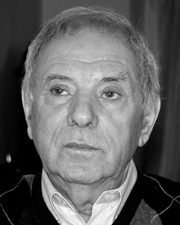

З.Я.Корогодский, руководивший Театром юных зрителей в течение двадцати пяти лет и уже десять лет стоящий во главе центра «Семья» и «Театра Поколений», всегда говорил о том, что он ставит спектакли для всей семьи — для детей и их родителей. Он был решительно против культпоходов. Когда в зрительном зале сплошь сидят классы — это гибельно для спектакля. Азбучная истина! Но почему-то приходится постоянно сталкиваться с тем, что в детском театре пренебрегают именно азбучными истинами. И так происходит даже в тех театрах, которые вполне могут продать билеты через кассу, минуя распространителей, организующих массовые посещения школьников. Мне довелось увидеть (как в страшном сне!) зал Малого драматического театра — Театра Европы, наполненный гомонящими подростками. Недавняя премьера — «Невесомая принцесса» по сказке Дж.Макдоналда — иногда идет по вечерам, и тогда ее зрителями становятся родители с детьми. Но на дневные спектакли пригоняют школьные коллективы под предводительством усталых учительниц. Реакция такого «организованного» зала заставила меня задуматься о ранней информированности юного поколения в вопросах взаимоотношений полов вообще и секса в частности. Нездоровый сальный хохот, который сопровождал самые, казалось бы, невинные и проходные реплики, был связан с тем, что «детишки» использовали любую возможность перетрактовать текст в сексуальном смысле, увидеть в обычных словах какие-то намеки и даже терминологию техники секса. В общем, они продолжали думать о своем и выпендриваться друг перед другом, пока на сцене шла эта оригинальная, серьезная и тонкая сказка. Наверняка большинство юных созданий, так глупо ведущих себя в толпе, готовы к более глубоким контактам с театром и могут воспринять юмор и грусть «Невесомой принцессы», но для этого им надо покинуть стаю одноклассников и прийти в зал вдвоем с приятелем или подружкой, вместе с родителями. И тогда, возможно, спектакль будет прочитан на разных уровнях. То есть сработает один из не отмененных временем законов спектакля для детей: в нем должны быть заложены постановщиком смысловые слои, предназначенные для разных возрастов, по-разному подготовленных зрителей. К этому всегда стремился Корогодский в своих лучших работах! Взрослые «считывают» свое, дети воспринимают другое, чувствуя при этом, что есть в спектакле что-то такое, что им еще предстоит понять, узнать, в чем интересно будет разобраться. Таким образом, именно театр ведет за собой зрителя, а не зритель тащит театр на свой — может быть, примитивный — уровень.

Режиссер «Невесомой принцессы» Наталья Колотова (это ее дипломная работа) использует в сценической композиции не только сказку шотландского писателя Дж.Макдоналда, но и произведения В.Шекспира, Э.Дикинсон, Дж.Китса, П.Б.Шелли. У.Де Ла Мэра. Английская поэзия растворена в тексте, действующие лица естественно переходят на поэтический язык — переговариваются друг с другом, размышляют, грустят и надеются с помощью стихов. Как эти стихи не похожи на «традиционные» вирши, которыми зачастую снабжены персонажи детских утренников! Создатели «Принцессы» вообще пренебрегли многими рецептами изготовления спектакля для детей, не побоялись, что их сказка может показаться слишком сложной, слишком мрачной. Никакой бессмысленной яркости и красочности! Сценическая конструкция, придуманная студенткой СПГАТИ А.Семак, — это универсальный станок для игры. Сделанная из серого металла система лестниц, балкончиков и желоба, по которому можно скатываться вниз, как с горки на дворовых детских площадках. Ничего эта конструкция не изображает (хотя в ее очертаниях можно увидеть, например, замок с башенкой), ничего не означает, но предоставляет возможности для движения актеров и выстраивания разнообразных мизансцен. Юная Принцесса, лишенная человеческого веса силой злых чар (ее тетка «ученая ведьма» Яшвамдам вмешалась своим колдовством в законы всемирного тяготения), может порхать по этой конструкции, легко и плавно взбираясь на самый верх. Обычно рядом с Принцессой находится вездесущий Воздух (В.Захарьев) — изящный стройный господин в белом костюме. Огонь (А.Кошкарев), энергичный подвижный молодой человек в костюме оранжевого цвета, заигрывает с непостоянной, капризной кокеткой Водой (Е.Васильева), они двигаются по всей площадке, а солидная и немного тяжеловатая Земля (Н.Калинина) предпочитает сидеть или стоять, ей не свойственны порывы, она основательна и мудра. Четыре стихии, участвующие в сказке, помогают разворачивать сюжет, дополняют действие рассказом, наглядно демонстрируют свое участие в жизни персонажей-людей: Огонь подносит зажигалку, Вода отвечает за все, что можно наливать, Земля предоставляет свои колени для усталого путника — он может положить на них голову, как на мягкую лесную кочку, и отдохнуть… А Воздух сопровождает Принцессу. В кино, наверное, можно было бы с помощью комбинированной съемки или компьютерной графики показать, как тело, лишенное земного притяжения, постоянно находится в воздухе, не касается поверхности земли. Что делать в театре? Подвесить актрису на тросе и заставить ее парить над сценой?.. Режиссер Н.Колотова решает эту проблему не технически, а образно. Воздух поддерживает Принцессу, как балетный танцор — свою партнершу, ведет ее за руку, когда она, высоко поднимая ноги, в своеобразном плавном, немного замедленном танце проходит по перилам, поднимается по лестнице. Принцесса никогда не приближается к Земле, а отдыхает она на коленях Воздуха — то есть в воздухе! Такое юные зрители могут увидеть только в театре.

Взаимоотношения Принцессы с водой решены иначе, но тоже условно. Диво-озеро, в котором плещется и барахтается девушка (в воде она становится «весомой», колдунья сделала ошибку в расчетах!), — это не резервуар с настоящей водой, хотя такое вполне мог себе позволить МДТ. Из мешка, подвешенного над сценой, обрушивается водопад… серебристо-серых пластмассовых мячиков, скатывается вниз по горке и заполняет отгороженное сетками пространство (кстати, такие отсеки с мячиками бывают в игровых комнатах больших универмагов). «Брызгаясь» и «ныряя», резвится Принцесса в «волнах»!

Героиня спектакля не похожа на привычных традиционных сказочных принцесс — хорошеньких милашек в розовых платьицах и коронах из фольги. И.Степанова (студентка СПГАТИ) играет существо странное, вызывающее любопытство, но не очень приятное. Легкомысленное создание, рыжеволосая шалунья, проказливая обезьянка… Дело в том, что Невесомая Принцесса лишена не просто веса — она не знает «тяжести» человеческих чувств, ее сердце не тяготят заботы, она никого не любит и не умеет плакать. Все на свете вызывает у нее заливистый хохот, она смеется, корчит рожицы, гримасничает, показывает язык, глуповато хихикает — веселится без всякой причины. Так подействовало на нее «научное» колдовство! Если что-то заставит ее расплакаться — только тогда она вновь обретет и вес, и душу. Но до поры до времени ничто не может расстроить эту эгоистичную, хотя и не злую девчонку. Она равнодушна ко всему и всем — в том числе и к влюбленному Принцу (А.Крыщук), который готов пожертвовать собой, чтобы спасти Принцессу и Диво-озеро, иссушаемое колдуньей.

«Невесомая принцесса». Сцена из спектакля. МДТ. Фото В. Васильева

Долгую и мучительную смерть выбрал Принц — он должен заткнуть своим телом дыру, через которую уходит вода из озера. Вода (персонаж) обвивает его тело руками, льнет к нему, душит в объятиях, а Принцесса никак не может понять — что же с ней происходит, что ее беспокоит, жалеет ли она Принца, хочет ли она спасти его… Финал сказки, конечно, счастливый. Чувства все-таки нахлынули, как вода, льются из глаз Принцессы неудержимые слезы, Принц оживает и подхватывает любимую на руки. Десятки цветных (уже не серых, а зеленых, красных, желтых) пластмассовых мячиков падают на сцену, ударяясь и подпрыгивая, для зрителей наступает облегчение, а для Принцессы — наоборот, «утяжеление». Она с удивлением пытается двигаться, как все остальные, ей трудно, неудобно, руки-ноги как свинцом налиты. Так вот, оказывается, что такое земное притяжение и бремя страстей человеческих!..

МДТ удалось сделать серьезный, глубокий, захватывающий воображение спектакль, равно интересный и для детей, и для взрослых (и для взрослых-театроведов!). Сохранив многие традиционные для сказки ходы, дающие детям возможность легко ориентироваться в происходящем, театр показал сказку непривычную, серьезную, загадочную, философскую. Даже если дети читали «Невесомую принцессу» и знают сюжет, их не могут не увлечь остроумные игровые приемы, чисто театральные, не иллюстративные решения. Театр не идет покорно за литературным первоисточником, а демонстрирует возможности своего сценического языка.

Театр на Литейном, регулярно (обычно — к новогодним каникулам) пополняющий свой детский репертуар, выпустил «Буратино» по А.Толстому. Автор инсценировки в программке не указан, так же, как и автор текста песенок, которые исполняют персонажи. Режиссер Светлана Свирко избрала тот самый — «традиционный» жанр спектакля для детей, который можно назвать «представление с музыкальными номерами». В таком жанре считается уместным появление рассказчика — в данном случае это Суфлер-Сверчок (В.Анисимов). Его возят по сцене в забавной клетушке на колесиках, и он, заглядывая в толстую книгу — суфлеру знать текст наизусть не обязательно, — рассказывает о тех событиях, которые не разыгрываются на сцене. Кроме суфлера, сценический рассказ поддерживают Лиса Алиса и Кот Базилио (Т.Тузова и М.Кац) — довольно-таки развязные и суетливые конферансье. По ходу действия, особенно в начале спектакля, эти своеобразные ведущие неоднократно обращаются к зрителям, что-нибудь спрашивают, и дети охотно выкрикивают ответы — чаще всего нестройным хором. Постепенно такие прямые непосредственные реакции начинают мешать спектаклю, артисты пытаются перекричать шумный зал, но остановить бурное проявление эмоций уже очень трудно. Актерам приходится делать вид, что они (вернее, их персонажи) не слышат криков из зала, подсказок, предостережений и т.д. Спровоцировав зрительскую реакцию, призвав детей к участию, театр не знает, что с этим делать, потому что, на самом-то деле, прямое непосредственное участие детей в спектакле совсем не предусмотрено.

Хочется спросить — зачем? (Вот тут во мне проснулся рассерженный «внутренний театровед».) В фойе перед началом спектакля детвора водила хоровод вокруг елочки, громко звала Деда Мороза, читала ему стихи и отгадывала загадки. Здесь всеобщее живое участие приветствуется, поскольку ситуация — не театральная, а игровая. Но когда дети отправляются в зал и становятся зрителями — вот тут бы и подчеркнуть сущностное отличие драматического спектакля от елочного праздника!.. При «физической» пассивности можно и должно быть в театре активным художественно — только с такой установкой можно воспитывать театрального зрителя, приучать его к особому удовольствию этой роли. Детям не известна азбучная театральная истина о том, что зритель изменяет ход действия, влияет на то, что творится на сцене, хотя «непосредственно» он сидит в зале и молчит. И где, как не в театре, ему этим азам театральной грамоты научиться?.. Но снова и снова видим, что театр готов выступить в чужой роли — массовика-затейника, подмигивающего детям, заигрывающего с ними.

Очень редко вмешательство зрителей в спектакль оказывается продуктивным, «работает» на театр, как было в «Красной Шапочке» театра «Леле», приехавшего на Международный Фестиваль АССИТЕЖ из Литвы. Актеры-кукловоды в определенный момент спектакля предлагали детям выбрать вариант дальнейшего развития всем известных событий — с волком или без волка. И по очереди разыгрывали и тот, и другой, подчеркивая этим рискованным приемом импровизационную, живую природу театрального зрелища, относительную свободу спектакля от литературного первоисточника. Многие дети ждут от спектакля буквального воспроизведения знакомой сказки на сцене, а здесь они получили наглядную возможность убедиться в том, что театр — самостоятельное искусство.

«Буратино». Сцена из спектакля. Театр на Литейном. Фото Ю. Белинского

«Буратино» — не менее знакомое произведение, чем «Красная Шапочка». Очень часто маленькие зрители знают текст почти наизусть (по книге или по телеверсии), им все известно заранее, и театру нужно очень сильно постараться, придумать что-то свое, оригинальное, новое, чтобы в зале не могла возникнуть скука. Может быть, «выгоднее» было выбрать не столь популярное произведение — хоть «Пиноккио»?.. Легче было бы обнаружить связь с итальянской народной комедией, на которую иногда пытается намекнуть в спектакле режиссер.

Удивительная черта многих детских спектаклей, проявившаяся и в «Буратино», — неожиданное и немотивированное обращение отрицательных персонажей в положительных. Так Мышиная Королева (В.Миловская), которая в начале — злая Шушара, без всяких видимых причин становится на путь истинный и начинает помогать деревянным куклам. А в финале все персонажи, конечно, поют «хэппи-эндовскую» песню. Если все столкновения и конфликты — «понарошку», если серьезных препятствий для счастливого финала нет, если Золотой ключик уже найден — стоит ли детям ходить в драматический театр?..

Впрочем, все-таки стоит. В «Буратино» на Литейном очень обаятельный, симпатичный, веселый заглавный герой в исполнении Д.Макеева и очаровательная Пиявка! Н.Кузнецова обходится в этой роли почти без текста, но очень насыщенно, азартно, осмысленно проживает каждую секунду сценического времени. Только вот, боюсь, далеко не все малыши смогут заметить эту героиню, скромно существующую на периферии сюжета, в исполнении актрисы, не рвущейся в центр площадки и на авансцену, не заигрывающей с залом. Если только не найдется мама, которая как-нибудь постепенно постарается обратить внимание ребенка на то, что в театре самое интересное — актеры, и неважно, большую роль они играют или эпизод… Наверное, взрослым — и не только родителям, но и создателям спектаклей — необходимо рассказывать и показывать юному неопытному зрителю, что же такое — театр, для чего он нужен, что в нем такого особенного, «театрального»?

В книге «Семиотика кино» Ю.М.Лотман рассуждает: «Языку надо учиться. Овладение языком, в том числе и родным, — всегда результат обучения. А кто, где и когда обучает у нас миллионы посетителей кинематографа, самого массового из всех искусств, понимать его язык?» Этот неожиданный вопрос можно применить и в отношении театрального искусства: кто, где и когда обучает у нас сотни посетителей театра понимать его язык? Или так: кто, где и когда может этому языку научить? Самый простой ответ напрашивается: сам театр и может! Театр юного зрителя — прежде всего театр зрителя неподготовленного, неопытного. И дело не только в том, чтобы объяснить правила поведения в театре, хотя и это очень важно, ведь эти правила — совсем иные, чем в жизни. Например, необходимо смирно и молча сидеть на своем месте, когда Паук тащит в сети Муху-Цокотуху или горит Кошкин Дом, не надо бросаться спасать бедную жертву и тушить пожар! Элементарно? Да, опять азбучная истина, которую надо освоить и принять. Спектакль для детей может стать азбукой театра, букварем, учебником театрального искусства! В каждом спектакле вместе с историей (сказкой, басней, притчей, детективом, фэнтэзи и так далее) можно рассказать что-то о театральных законах. О том, что театр похож на игру, где все может быть всем, где палка легко превращается в коня, а кусок мочалки — в бороду, но все-таки он — не совсем такая игра, как в детской… О том, как живопись становится сценографией, а одежда — костюмом, о том, зачем актеру маска, о том, как актеры репетируют спектакль или учат (и забывают) текст роли… О том, что на сцене удивительно подлинные персонажи, в которых мы с удовольствием верим, возникают только благодаря актерам — без них они не существуют, но это не обман… О том, как режиссер перечитал известную сказку и решил изменить в ней самые нелюбимые с детства места… О том, как литературное произведение, попав в театр, драматизируется, превращается в действие… Бесконечное множество аспектов театральной специфики, особенностей собственно театрального языка — и великое множество способов органично, ненавязчиво, тонко включить моменты «урока» в спектакль. Подсказывать режиссерам эти способы — дело бессмысленное, они люди талантливые и творческие, сами смогут придумать такое, что никакому теоретику и не приснится. Но думаю, стоит «подсказать» саму идею — в ней невероятное богатство возможностей! Конечно, не я ее придумала, и не сегодня эта идея родилась — родилась в самих спектаклях, не в постулатах. Имеет смысл сформулировать еще раз и четко: «театр для детей одновременно является азбукой неграмотного в театральном отношении зрителя». Написать такой лозунг на знаменах — и все разговоры о необходимости детского театра умолкнут. В осознании этой своей необыкновенно важной роли — спасение театра для детей, оправдание его существования.

Февраль 2004 г.

комментарии