— Да уж, и я знаю некоторых людей; умеют

этак иногда поднести коку с соком.

— Что? что поднести?

— Коку с соком, Крестьян Иванович, это

пословица русская…

Ф. Достоевский. Двойник (из текста,

не вошедшего в спектакль)

ОПЫТ ПИСЬМА О ЧТЕНИИ

Не открою Америки, заметив, что первый том любого

ПСС ФМД — в частном собрании или в общественной

библиотеке — имеет вид самый что ни на

есть блестящий, незатасканный, не захватанный липкими

пальцами массового спроса. Иными словами,

редкий поклонник «автора полицейских романов»

может похвастаться знакомством с «Господином

Прохарчиным», «Хозяйкой», «Романом в девяти

письмах», «Двойником». Чуть больше повезло

«Бедным людям»: отфильтрованный когда-то в раздел

детского чтения для сердца и разума, этот роман

запихали в нас еще в школе. По привычке обращались

к нему и после, перечитывая заново, находили,

бывало, новые аспекты для разума и для сердца,

а скорее, и просто ностальгировали по неискушенному

наивному чтению…

Настоящий же, реальный Достоевский начинался

для всех в жаркий полдень, в начале июля с вышедшего

как-то из дому на канаву студента.

Так что едкое замечание, сделанное в одной из

московских газет: «Думаешь, сколько людей в этом

зале читали „Двойника“ — половина, больше? —

Процентов десять», — непомерно льстит питерской

премьерной публике.

Ну не читали мы «Двойника», не любили за муть,

за невнятность фабулы, за достоевщину эту, за мерзкий

стиль, за длинноты, за героя его, неблизкого

и плешивого, за отсутствие гетеросексуального

огня; знали, что надо бы почитать, что и сам автор

трактовал произведение, «якобы оно чудо и не понято» и что-де «если б и написал и одного Голядкина,

то и довольно с него», а мы не читали, нет. А может,

и хорошо, что не читали?

«Дон Кихот, — говорится в одной аргентинской новелле,

— был прежде занимательной книгой, а ныне

он — предлог для патриотических тостов, для высокомерия грамматиков, для неприлично роскошных

изданий. Слава — это непонимание, а может, и того

хуже». Не подстерегает ли то самое «и того хуже»

«культовые» романы Ф. М. Достоевского? Медленно,

со скрипом вписываясь в мифологию города, маршруты

Раскольникова и Мышкина приносят доход

пока что лишь предприимчивым одиночкам со знанием

иностранного, однако далеко ли до конкретного

коммерческого освоения темы? После прошлогоднего

«народного сериала» на РТР говорить, читать,

писать и даже думать об «Идиоте» как-то не хочется.

А за горами ли времечко, когда кафе «Идиот»

и В&B «Братья Карамазовы» будут дополнены сетью

магазинов нижнего белья «Настасья Филипповна»,

приютом для котов «Сонечка Мармеладова» и т. п.,

а бойкая распродажа крохотных сувенирных топориков

с кроваво-красным напылением еще более

укрепит и без того уж полностью восстановленный

торговый потенциал Сенной?

Иное дело «Двойник». К нему и достопримечательности-то, места культового на карте Петербурга

не подберешь, да и сувенира для бойкой распродажи

вообразить себе невозможно. Ветошка, разве

что? Да кто сегодня поймет, что такое эта «ветошка», как перевести ее на английский и чем конкретно

сей сувенир должен быть в натуральном выражении?

Никто. А значит, и говорить не о чем и такова

уж судьба у этого «Двойника» — навечно остаться

исключительно книжкой, редко читаемой, сохранившей

незахватанный переплет.

Тем более интересен, тем более ценен, тем более

эксклюзивен для истории каждый новый Читатель;

и, уж разумеется, интригует, когда открывает книжку

такой славный, именитый и уж никак не наивный

Читатель — Александринский театр.

Не корысти ради, но исходя из практических

соображений, что вот уже и теперь, и после

Александринского Чтения, не у всех еще дошли руки

до повести Достоевского, рискну сухо пересказать

ее фабулу. Петербургский чиновник Голядкин Яков

Петрович, не получив приглашение на званый ужин

в дом статского советника Берендеева, где был еще

вчера принят и обласкан, все же решается на свой

страх и риск явиться туда. В то утро он нанимает

карету с гербами, берет все наличные деньги из комода

и, пожуировав по магазинам и перед знакомыми,

натыкается все ж таки на отказ лакея пропустить

его в квартиру, где идет торжество. Проникнув

в дом с черного хода, Голядкин кидается со словами

поздравления к дочери Берендеева — девице, лакеи

же выбрасывают на лестницу незваного гостя.

Возвращаясь домой по набережной Фонтанки, Яков

Петрович встречает вдруг господина, как две капли

воды похожего на него. На следующее утро наш герой

застает этого самого господина у себя в департаменте,

и тот уж принят на работу. Новичок носит

имя Голядкин Яков Петрович. Голядкины знакомятся

и выпивают пуншу на квартире у нашего героя.

В течение последующих двух дней Двойник делает

стремительную карьеру, становится «чиновником

по особым поручениям», а сам Яков Петрович уволен

с работы, объявлен сумасшедшим и свезен в лечебницу.

«Очень сложной частью работы было переложение

прозы Достоевского для театра, фактически „сочинение“

спектакля. Очень сложная проза, которой

никто не занимался до нас», — в реплику Валерия

Фокина на предпремьерной пресс-конференции

«Двойника» закралась извинительная неточность,

несущественная, мелкая, — занимались. То есть занимались

потихонечку то тут, то там, но из великих,

эстетически значимых Читателей был, пожалуй

что, один. В 1968 году вышел на европейские экраны

фильм Бернардо Бертолуччи «Партнер». Фильм

этот не стяжал особенной славы его создателям, однако

же в дискурсе Чтения повести Достоевского

представляет пример интересный и поучительный.

Тем более есть информационный повод сравнить эти

в высшей степени непохожие, в разное время и в разных

странах осуществленные опыты публичного

Чтения «Двойника».

Как это водится у великих европейских кинорежиссеров,

экранизируя Достоевского, Бертолуччи

и его сосценарист Джани Амико переносят действие

«Двойника-Партнера» из Петербурга 40-х годов

19 столетия, мутного и «дышащего осенним

хладом», как это водится у великих русских писателей,

в прозрачный жаркий Рим 60-х годов 20 века.

Расхлябанный и робкий юноша Жакоб (вольная,

хотя остроумная интерпретация имени Яков) живет

в центре древнего города, нанимая квартирку у эксцентричного

домовладельца — театрального суфлера

на пенсии. Старичок по обоюдному договору исполняет

время от времени роль слуги Жакоба, Жакоб

при этом называет его русским именем Пэтручка,

мило коверкая шипящие звуки (Петрушка в повести

— молодой парень, слуга Голядкина). Комната

Жакоба перегорожена стопками книг, которые он

«частично купил, частично украл»; сам он читает

вслух театральные манифесты Антонена Арто, а работает

наш Жакоб в римской Театральной Академии,

где ведет какой-то таинственный «класс» — то ли режиссерского,

то ли актерского дела.

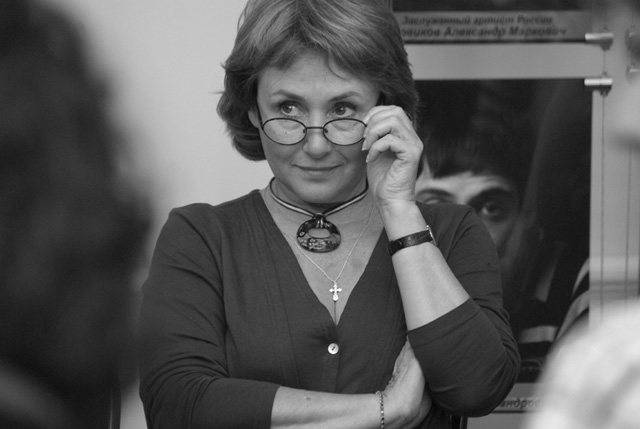

В. Гвоздицкий (Голядкин), А. Девотченко (Голядкин).

Фото В. Сенцова

Не знаю, а можно ли положа руку на сердце назвать

сценарий Бертолуччи—Амико Чтением, хотя

они и недвусмысленно заявляют об этом в титрах?

Где они, эти сакральные атрибуты «петербургской

прозы»: где мир присутствия, где чиновники? Где

Шестилавочная, где лестницы, брандмауэры, коты,

где снег, который хлопьями повалил? В кадре встречи

Героя с Двойником вместо роскошной четной стороны

стальной и многоводной Фонтанки показана жалкая

узкая, какая-то кургузая набережная обмелевшего

Тибра. И действие происходит не осенью, а летом,

судя по тому, как мало в Тибре воды, — даже здесь

переиначили именитые Читатели великого Автора.

И есть ли у нас серьезное академическое основание

приписывать фильму «Партнер» обращение к петербургской поэме Достоевского? Или, говоря словами

Х.-Л. Борхеса, перед нами «одно из паразитных произведений,

которые помещают Христа на парижский

бульвар или Дон Кихота на Уолл-стрит» для того,

чтобы «морочить нас примитивной идеей, будто все

эпохи одинаковы, или будто бы все они различны»?

Вопрос, который решал в течение своей жизни герой

борхесовской новеллы «Пьер Менар, автор Дон

Кихота», — довольно старый вопрос: до какой степени

простирается право Читателя преобразовывать

текст Автора, если он намеревается публично зафиксировать

свое прочтение в качестве пьесы, сценария,

фильма, ремэйка, сиквелла, спектакля, анимации,

балета и т. д.? Где тут мера эстетической, этической

и, наконец, правовой корректности «пения

с чужого голоса»? И каковы критерии отношения

инсценировщика, сценариста, режиссера — любого

«публичного читателя» с текстом-оригиналом?

Герою Борхеса не хватило и жизни, чтобы предъявить

миру убедительный ответ, да и мы, признаться,

призадумаемся.

«В гуманитарном познании многие области и поныне

даже не описаны по единообразным основаниям

и не систематизированы, не говоря уже об отсутствии

общей теории объекта, то есть т. н. „линнеевской

работы“ в гуманитаристике хватит еще как

минимум на столетие, хотя современная мода этого

и не поддержит». Замечание московского философа

Натальи Автономовой, сделанное по совершенно

постороннему поводу, напрямик можно отнести

к теме экранизации и инсценизации литературы, где

признанная «общей теория объекта» или же сколько-

нибудь авторитетные «теории» оного, увы, отсутствуют

по сей день. Хотя, как показывает и чужой

и мой личный опыт, проблема «корректности»

обращения с первоисточником является весьма актуальной

не только как эстетический, но и как социальный

феномен.

Она-то, эта «теоретическая и философская лакуна», дает полное право каждому рецензенту, а также наивному или продвинутому зрителю крикнуть:

«это не Достоевский!», «это не Пушкин!», «это не

Дон Кихот!», а подчас потребовать административных

мер, да что там — судебной сатисфакции, как

это, собственно, произошло недавно с «Ревизором»

в постановке того же Валерия Фокина. Буквально

месяц назад некий пожилой зритель подал в суд на

театр и режиссера, потому что за свои кровные, заплаченные

«за Гоголя», увидал нечто, что никак не

соглашался принять за пример уж целый век узаконенной

режиссерской интерпретации пьесы.

Интересно, как отреагировал бы сей ревнитель авторских

прав, посмотрев «Двойника» в постановке

того же Фокина, а вслед за ним фильмы: «Идиот»

Куросавы, «Белые ночи» Висконти, «Кроткую»

Брессона, «Преступление и наказание» Каурисмяки

и, конечно, «Партнера» Бертолуччи?

Ну, Бог с ним, с непродвинутым господином;

проглядев, однако, ряд газетных и сетевых рецензий на «Двойника», я обнаружила некое беспокойство

и профессиональной, воспевающей художественные

достоинства спектакля критики, беспокойство,

вызванное слишком уж вольной фокинской

интерпретацией Достоевского. Евгений

Соколинский («Невское время») на случай очередного

судебного инцидента прямо предлагает театру

варианты защиты: «Фокин вместе с Александром

Завьяловым решительно переписал первоисточник,

который современники называли нестерпимо растянутым.

Да и сам автор признавал: „форма повести

мне совершенно не удалась“». Марина Токарева

(«Московские новости»), «оговариваясь» по Фрейду,

заранее едва ли не набрасывается на воображаемых

«истцов от Достоевского»: «Режиссер ищет язык,

способный передать прозу не буквально, но точно.

Нигде у Достоевского не говорится про птичий

двор, но именно птичником, враждебным и нелепым,

выглядят сцены домашнего бала, прием у его

превосходительства». Занудства ради поставим на

вид любимой московской газете: неверно, «курица»,

«пенье петухом», «кукареканье», «кудахтанье» неоднократно

встречаются в «Двойнике» и являются

немаловажными составляющими авторской поэтики.

На домашнем балу у советника Берендеева,

том самом, куда не пригласили Голядкина, столоначальник

Антон Антонович Сеточкин пропел петухом,

чем и «тронул до слез» гостей и «царицу» бала.

И, конечно же, из поэтики повести бессознательно

или намеренно извлекли авторы сценической версии

сей «птичий» детонат.

Но столь уж это принципиально? А представь

Фокин и Завьялов вместо птичьего двора тараканьи

бега, а не раздражай форма «Двойника» современников

и самого Федора Михайловича — что

тогда? Режиссер и автор пьесы утратили бы право

интерпретации? Любопытно: Жакоб у Бертолуччи

и Амико тоже кудахчет и кукарекает на солидной

профессорской вечеринке, заигрывая с Кларой

(бледный и, скорее, «внесценический» персонаж

повести превращен в фильме в полнокровную

сексапильную диву в исполнении Стефании

Сандрелли), — пока его не выдворяют на роскошную

лестницу римского палаццо, что едва ли не

буквально соответствует повести. Затем, однако,

герой получает письмо от Клары с мольбой увезти

из «прогнившего буржуазного мира», на свидание

отправляется Жакоб-Двойник (первая совместная

акция партнеров), следует уморительно смешная

любовная сцена Жакоба-Двойника и Клары

в украденном автомобиле, когда Пэтручка в немыслимом

парике сидит за рулем и пыхтит, изображая

шум двигателя, так как почему-то ни он, ни Жакоб

не умеют водить автомобиль.

Такое впечатление, что авторы фильма читали экземпляр

повести, где были перепутаны все страницы,

ибо у Достоевского письмо девицы имеет совершенно

иные сюжетные функции: герой его получает

уж самом конце, буквально на пороге безумия,

это письмо «подложное», часть «финальной ловушки

для героя», и к намереньям самой Клары никакого

отношения не имеет…

Фокину же и Завьялову, похоже, достался экземпляр

«Двойника» и без первых, и уж точно без последних

страниц, так как до сцены «письма» они повесть

«не дочитывают», линия дочки статского советника

заявлена и брошена как совершенно ненужная,

а сам спектакль захлопывает книжку где-то

посередине петербургской поэмы. Во втором акте театральное

повествование окончательно «съезжает»

с сюжета первоисточника и воспроизводит на сцене

исключительно вариации на тему уже заявленных

визуальных решений и рефлексии относительно

смысла повести. По мере же развития событий

«Партнера» начинаешь подозревать, что под обложкой

«Двойника» авторам под руку попался разодранный

том «Достоевский. „Избранное“». Потому

что след «Бесов» причудливым образом вплетается

в сценарий фильма, где Партнер-Двойник тайно репетирует

уличный спектакль по свержению существующего

буржуазного строя в Риме, для чего обучает

жакобовских студентов, как закачать в бутылку

из-под Canti Molotov-коктейль. Так кто же из этих

двух именитых читателей ведет себя «паразитней»

по отношению к Достоевскому?

Образ разорванной, а потом заново сшитой книжки,

книжки без обложки, имя автора и название которой

уже полустерты и куда, возможно, вклинились

чужие листки, давно уж тревожит мое воображение.

Потому что огромная созидающая энергия

для такой эстетической деятельности, как инсценирование

или экранизация литературных текстов,

заключается, на мой взгляд, в философском

опыте деконструкции. Изобретенный Мартином

Хайдеггером, заброшенный в гуманитарный обиход

Жаком Деррида почти сорок лет назад, термин

этот стал ныне расхожей и уж порядочно затертой

лексической монетой для глянцевых журналов, но

смысл его по-прежнему темен для большинства русскоязычного

населения.

Как говорят и пишут умные люди, «деконструкцию» нельзя отнести ни к методу, ни к философии,

ни даже к единственному числу. Каждый опыт деконструкции

единичен, и сам Деррида советует употреблять

его во множественном числе: «деконструкции».

«Деконструкция — это латинский перевод греческого

слова „анализ“, — объясняет Наталья Автономова,

главный российский переводчик и толкователь-интерпретатор

Деррида. — Жизнь усложнилась, и от

человека до истины дотянуться все труднее, между

ними все расширяющийся слой посредников, наросших

в языке». «Способность языка скрывать значение

за обманчивым знаком подобно тому, как мы

за улыбкой прячем гнев или раздражение, является

его отличительной привилегией», — меланхолически

констатирует американский alter-ago Деррида

филолог Поль де Ман. То есть именно язык встает

как посредник между нами и Достоевским, отдаляя, скрывая от читателя и затемняя смысл повести

«Двойник». То, что мы в состоянии сегодня вычитать

из записанного текста, — вовсе не содержание,

а лишь его след, затерянный подчас среди множества

других следов, оставленных другими на языке и до

и после Достоевского. Ведь любой автор не сочиняет

язык, он его «берет» таким, какой он есть, и тот

работает как посредник в процессе письма и чтения.

Но и читатель — дитя своей эпохи и раб ее языка.

Следовательно, преодолеть расстояние между человеком-

читателем и истиной-повестью — практически

безнадежное дело. И если мы одержимы целью

хоть как-то снять оппозицию между смыслом

произведения и его языком, нам следует прежде всего

признать эту оппозицию, чтобы вслед за тем избрать

путь хитрый и окольный. Такой вот окольной

дорожкой и может стать, как доказывал (вернее

сказать, показывал) Деррида, опыт деконструкций.

Этот метод, не давая прямых гарантий, все же

позволяет нам иногда наткнуться на явное и скрытое

содержание повести, этот анализ поможет нам

вдруг проиллюминировать даже и то, что автор не

хотел сказать, но вдруг проговорился, пойманный

в капкан языка.

Мне лично больше нравится мыслить деконструкцию

применительно к инсценированию как «разборку

целого для перевозки в новое место» для последующей

сборки, т. е. конструкции. Эта самая мысленная

разборка — все равно что рассыпанная, затертая,

с частично разорванными, закаляканными и

даже чужими страницами книжка, которую кто-то

потом сложит заново. В теоретических работах постмодернистов,

образы, как правило, действуют убедительнее

теоретических положений и жестких мыслительных

конструкций. В своих книгах Жак Деррида

преподает наглядные примеры опытов деконструкции,

подвергая ей и различные литературные произведения

прошлого в том числе. Что же касается деконструкции

как события, то, согласно Автономовой,

«само по себе оно произойти не может, для того, чтобы

оно состоялось, нужны усилия, стратегии, средства». Инсценирование как жест деконструкции, разумеется,

не исключение. Стратегии и средства такого

анализа — тема принципиальная и отдельная, здесь

я позволю себе лишь несколько замечаний относительно

первого этапа «разборки» — Чтения.

Этот первый шаг любой инсценизации и экранизации

сам по себе представляет едва ли не загадку.

Что такое чтение? Классический взгляд на литературу

предполагает в произведении некий единственный

заложенный автором смысл, который и надлежит

обнаружить и зафиксировать при чтении. Автор

полагается «отцом и хозяином своего произведения»,

читатель же «обязан уважать авторский автограф

и прямо заявленные намерения автора» (Р. Барт).

Однако еще Фридрих Ницше усомнился в осуществимости

подобного чтения: «Прочесть текст как

текст, не налагая интерпретации, — тот опыт, который

вряд ли возможен». Для наших прагматических

целей более продуктивна иная стратегия чтения, открытая

(объявленная? провозглашенная?) в культуре

«пост». Эта так называемая «постструктуралистская»

концепция вместо слова ПРОИЗВЕДЕНИЕ окончательно

стала употреблять слово ТЕКСТ. Один из

трех китов французского постструктурализма Ролан

Барт среди прочих оппозиций ТЕКСТА к ПРОИЗВЕДЕНИЮ

отмечает: «Тексту присуща множественность.

Это значит, у него не просто несколько смыслов,

но что в нем осуществляется сама множественность

смысла как таковая, множественность неустранимая,

а не просто допустимая». Текст, по мнению

Барта, не поддается «даже плюралистическому

истолкованию, в нем происходит взрыв, рассеянье

смысла». И этот текст подлежит прочтению не как

законченный, замкнутый продукт, а как «идущее на

наших глазах производство, подключенное к другим

текстам, другим кодам», связанным тем самым с обществом,

с историей, личностью и т. д. Иными словами, текст — не результат, а проект, состоящий из

двух частей: Письма и Чтения. Между двумя частями

проекта существует любопытный ручеек — время,

которое наделяет произведение «видимостью органического

роста». Чтение в этом случае есть процесс

«означивания» текста на ином витке истории,

есть процесс «переосмысления». Ибо в силу своего

нахождения в ином историческом, социальном

контексте, в силу своего пола, возраста, характера,

судьбы, образования всякий читатель придает тексту совершенно уникальное значение, «интерпретирует» его единичным образом. «Читая, мы производим

пассивный род письма, мы усиливаем или подавляем

то, что хотим видеть или пропустить в тексте», как утверждает еще один представитель «парижской школы» Цветан Тодоров.

Рассмотрим лишь один узкий аспект «чтения

в контексте». Опыт читателя В. Белинского, раскрывшего

повесть «Двойник» в 1845 году как свежую

вещицу автора далеко еще не великого, нашумевшего-то только «Бедными людьми» (2—3% от

веса НАШЕГО Достоевского) в мире, где не существовало

ни Анны Карениной, ни Раскольникова, ни

Ленина, ни Джойса, радикально отличается от опыта

читателя Б. Бертолуччи, предпринятого в середине

20 века. Для итальянского кинорежиссера-коммуниста

Достоевский — русский гений мирового

масштаба, автор «Карамазовых» и «Бесов», «теоретический

разработчик» осуществившейся на деле

идеи русского бунта и

его характеров, к тому

же итальянец-читатель

раскрыл книжку ровно

в тот момент, когда герой-бунтарь был сверхактуален

у него на родине.

Тени Верховенского

и Раскольникова в этом

случае уже ложатся на

образы Голядкина и

Двойника.

И применительно к

данной концепции инсценирование

и экранизация

являются, на

мой взгляд, уникальным

опытом «фиксированного» личностного прочтения

текста — как если

бы наш художественный

читатель «прорубил» «в

джунглях» текста свой

неповторимый «ход»

«означивания» и оглянулся

на этот «ход».

Кстати, я полагаю, что

проект чтения может и не состояться, даже если формально

перевернуты все страницы. То есть можно

и не суметь «подключить» книгу к «контексту личности

и эпохи». В таком случае ваш ТЕКСТ пока что

мертв и ждет новой попытки.

Попробуем взглянуть сквозь оптику постструктуралистского

чтения на «Партнера» и «Двойника»…

На первый взгляд, в дуэте Достоевский — Фокин—

Завьялов последние предпочитают несколько «стушеваться», Читатели 21 века явно не претендуют на

столь уж принципиальную роль, назначенную им

философами 20-го, чаша весов склоняется к режиссерской

и актерской интерпретациям избранных страниц повести. Отказавшись от радикального перевода прозы на язык драмы, инсценировщики ограничиваются на первый взгляд лишь косметической работой по сокращению текста и вымыванию излишних персонажей. Драматическим образом разыгрываются лишь диалоги, данные автором, внутренний же монолог героя обращен Виктором Гвоздицким

непосредственно к залу. Но, вглядевшись пристальней, замечаешь то самое, тодоровское, намеренное

«выпячивание» или «сокращение» страниц.

От иных событий, как, например, путешествие

Голядкина по городу в нанятой карете с гербами,

в спектакле остается «тонкий намек»: две-три фразы

героя, обозначающие то ли само событие, то ли

воспоминание, то ли намеренье. Доктор Голядкина

Кристиан Иванович, которому герой приоткрывает

свою душу в начале и который ставит страшный диагноз

Голядкину в финале повести, вымаран решительно.

Другие же события, например окончание дня в учреждении,

где работает герой, играются долго и подробно,

хотя и являются с точки зрения фабулы незначительными.

Однако же важнейший пуант повести,

когда Двойник присваивает бумаги, подготовленные

Голядкиным, и несется с ними по начальникам, совершенно

«пробалтывается» спектаклем и пропускается

зрителем. Вязкость прозы передается как будто через

некоторую невнятность иерархии событий пьесы,

«а многим, — пишет один питерский рецензент, — не

читавшим текст „Двойника“ и вовсе становится не понятно,

что, собственно, происходит на сцене». «Если

ты не читал Достоевского, то рискуешь скомпрометировать

себя храпом», — вторит ему другой.

В этой части я, пожалуй, не соглашусь с обозревателями

«Петербургской сцены» и «Невского времени». В течение изображаемых событий, уж во всяком

случае, в первом действии, есть своя логика, несколько

отличная от повести, и ничто не мешает усердному

зрителю ее считать. Содержание пьесы замечательно

сформулировала моя знакомая, молодая

дизайнерша, которая, разумеется, как и все, была

уличена перед просмотром в незнакомстве с первоисточником.

После смолкнувших аплодисментов

я спросила ее, о чем был спектакль, который ей,

как, впрочем, и мне, эстетически пришелся по вкусу.

«Ну, вот живет человек, и у него проблемы на работе», — не задумываясь ответила девушка, окончившая Муху, а как с этим поспоришь?

Да, авторы водворяют фактуру повести на пьедестал

сюжета пьесы и спектакля — в этом первая

особенность александринского Чтения. Такое «выпячивание», конечно же, и есть отчасти «чтение в контексте» эпохи, когда «художества» и бесчинства

нынешнего «первого сословия» новой России —

федеральной и местной бюрократии — становятся

«притчей во языцех». Практически всё, а во втором

действии так уж решительно всё внимание, вся фантазия

режиссера ушли на подробно проработанные

полотна профессионального мира «присутствия»,

монументальную пластическую сатиру на «чиновников» среднего и высшего звена, их привычки, нравы

и ритуалы. Карьера Двойника-чиновника изложена

даже и изобретательней, чем это делает Достоевский.

Что и говорить, бюрократии объявлен в этом спектакле

«решительный бой». Интересно, что в высшей

степени талантливое визуальное изображение «чиновного

мира» порой напоминает мозаику из цитат

знаковых питерских постановок прошлого века.

Сам по себе этот факт говорит о наступлении эпохи

постструктурализма по «всему эстетическому фронту» и о возможности практического применения его

категорий уже и к театральному тексту. Любопытно

было бы взглянуть на спектакль Фокина сквозь оптику

«интертекстуальности» в понимании Деррида,

т. е. как на «машину с несколькими головами, которые

читают другие тексты (в данном случае другие

спектакли. — Н. С.)». Этот жест выходит, однако, за

пределы моих интенций.

Итак, если в первом действии александринский

Читатель, подобно Голядкину, стремится «незаметно

проскочить» по пространству повести, подолгу задерживаясь

лишь страницах, связанных с существованием

чиновников, то во втором он, похоже, спохватывается,

чувствуя необходимость вступить в диалог

с текстом. Необходимость скорее вынужденную,

поскольку половина повести остается за бортом инсценировки

и логически привести сюжет к финалу

Достоевского затруднительно, остается лишь высказаться

«по общим вопросам». Впрочем, загадочные

реплики «со стороны»: «Подайте гоголевскую шинель

моему лучшему другу» и «страсти, которые не

опишет и Лев Николаевич Толстой», как и появление

в ярусе разъяренного происходящим на сцене

подставного зрителя в исполнении актера Геннадия

Алимпиева, никоим образом не проясняют для меня

вклад Фокина—Завьялова в проект Чтения. Рискну

предположить, что эти судорожные попытки прямого

диалога с текстом были предприняты Читателями

в последний момент и, что называется, «на худой конец».

Но, в сущности, к вычитанной из книжки и зафиксированной

на сцене истории о том, как «чиновник

съел чиновника на работе», у меня есть только

один вопрос. Повесть Достоевского называется

«Двойник», авторы версии сохранили это название

и для пьесы. Но именно то обстоятельство,

что герой Алексея Девотченко есть ДВОЙНИК героя

Виктора Гвоздицкого, не имеет для сценического

текста ровно никакого значения и может быть без

ущерба для сюжета изъято. Мы в который раз восхитились

способностью Алексея Девотченко создавать

вокруг своего героя «метафизическое облако», завораживать

тайной своего персонажа, будь то негодяй

или славный малый, однако рискну утверждать,

что существование Голядкина-второго в спектакле

никак не обусловлено существованием его «партнера» — Голядкина-первого, это не дуэт, а две сольные

партии. Функцию Двойника в спектакле мог исполнить

любой не слишком чистый на руку чиновник или же уголовник под маской чиновника, его имя

могло бы быть Прохарчин Семен Иванович, Лужин

Петр Петрович, Чубайс Анатолий Борисович, да

хоть бы и сам черт в мундире чиновника — в спектакле

не изменилось бы ровным счетом ничего.

Никакая — ни внешняя, ни внутренняя — общность

или связь обоих Голядкиных не исследуется в сценической

версии — ну и чем же тогда этот двойник —

ДВОЙНИК?

Сюжет же Бертолуччи—Амико, напротив, не мог

бы состояться, не будь Жакоб и Жакоб двойниками.

Сыгранные одним актером Пьером Клементи,

мальчики-партнеры отчаянно похожи и едва уловимо

различны на первый взгляд. Однако между этими

людьми — пропасть. Жакоб-двойник — профессиональный

левый радикал, революционер-одиночка

«вне системы», совершающий хладнокровные убийства

(повторюсь, одна «голова машины» Бертолуччи—

Амико читает «Бесов», другая «Двойника», а третья,

похоже, «Белые ночи»). Жакоб-герой — невротичный,

закомплексованный мечтатель-актер, который

репетирует «мировую революцию» у себя на диване

и яростно разбирается с воображаемыми недругами,

после того как реальные спустили его с лестницы

и ушли. Заполучив Двойника, Жакоб получает

долгожданный шанс осуществлять свои жестокие

проекты, не выходя из комнаты: будь то любовное

свидание с Кларой или уличный спектакль-революция со студентами. Жакоб-герой задумывает,

Жакоб-двойник действует. Жакоб-двойник готовит

бунт на улицах Рима, Жакоб-герой сколачивает

гильотину у себя в комнате, чтобы в случае победы

казнить Партнера и занять его место. Революция,

впрочем, сорвалась: балбесы-студенты прогуляли

урок в назначенный день и час, что не помешало

Жакобу-герою предложить Жакобу-двойнику новый

раунд: «Ты — гениальный партнер. Если бы ты

преуспел, я бы тебя убил и занял бы твое место. Мне

была нужна твоя голова, чтобы уничтожить различие.

Послушай, Жакоб, у меня есть идея…». Жакоб

и Жакоб нуждаются друг в друге. Жакоб и Жакоб

всматриваются друг в друга и ночами ведут разговоры,

чтобы понять, в чем их «партнерство» и в чем

между ними пропасть.

Конечно же, сюжет «Партнера» сознательно паразитирует

на тексте Достоевского. Однако такого рода

«паразитизм» давно уже узаконен в культурном пространстве

«пост». Любой текст — паразит, художник

«питается» не только действительностью, но и прошлой

и современной ему литературой. Да и вообще

никакой принципиальной разницы между текстом

и жизнью нет, как нет, по Деррида, и принципиального

отличия между биографиями Льва Толстого

и Анны Карениной. Все без исключения книги, говоря

словами Умберто Эко, представляют собой пример

«текста, написанного на тексте». В этом дискурсе

«Двойник» писался, например, на тексте «Шинели» и

«Носа», а те, вероятно, на чистовиках Гофмана и Шамиссо,

а что думали по этому поводу сами авторы

произведений, постструктуралисты в расчет не берут.

Этот феномен, названный Ю. Кристевой «интертекстуальностью», предполагает, что всякое произведение

можно и нужно рассматривать как формальный

диалог между текстами.

Сценарий «Партнера», похоже, вступает в ИГРУ

и с интертекстуальностью, делая межтекстовой

диалог осознанным и намеренным. Герои фильма

«примеряют» на себя знакомые и «вычитанные» из

Достоевского свойства и образы, однако линии их

жизни и судьбы «наезжают» время от времени на

судьбы героев. Словно бы предчувствуя будущую

интертекстуальную игру, сам Федор Михайлович

с поразительной для своего времени радикальностью

суждения предлагал при намерении «извлечь из

моего романа драму» не страшиться переделок и искажений,

а «взяв, например, первоначальную мысль,

совершенно изменить сюжет…». Бертолуччи—Амико

поступают именно так: лишь отталкиваясь от повести,

утрачивают затем фабульную связь с нею и

вовсе. Хотя при пристальном сопоставлении большинство

событий фильма, будь то попытка самоубийства

Жакоба в римском уличном туалете или

воровство «навороченного» автомобиля для свидания

с Кларой, можно «окунуть» в содержание повести,

а в каждом персонаже фильма — найти черты

ее героев, но эта «привязка», не исключаю, вопрос

интерпретации. Однако, парадоксальным образом,

к финалу «Партнер» словно бы набредает на «первоначальную

мысль», въезжая в русло «Двойника»

Достоевского.

Да, но что считать первоначальной мыслью и как

обнаружить и почувствовать «истинное намеренье»

автора, если постструктурализм и вовсе отказывает

автору в «авторстве», отпраздновав его смерть еще

в 1968 году, а уж тем более в эксклюзивном праве на

свое произведение и его смысл? Вот тут-то стоит, что

называется, «сменить очки», выйти из-под обаяния

Барта и Деррида и обратиться к технологии и философии

чтения, предложенной в 20-е годы прошлого

века Михаилом Бахтиным.

В работе «Автор и герой в эстетической деятельности» Бахтин исследует «живое и динамическое отношение

автора и героя» как один из моментов «в высшей

степени существенных для понимания жизни

произведения». То есть Бахтин читает произведение в

контексте отношения автора и героя, и в этой оптике

заложен, на мой взгляд, еще один заряд продуктивной

энергии для инсценирования и экранизации. Причем

Автор по Бахтину — это отдельная художественная

категория, ни в коем случае не совпадающая с автором-человеком.

Бессмысленно копаться в письмах, биографии

и декларациях Достоевского-человека, чтобы

проследить «динамически живое и формально содержательное» его отношение к Голядкину-герою, необходим

и достаточен для этого только текст «Двойника».

«Автор интонирует каждую подробность своего героя,

каждое событие его жизни, каждую черту его, каждый

поступок, его мысли и чувства». Расслышать и

расшифровать эту интонацию, авторские указы, «реакцию

автора на героя» и ее динамику — не значит

ли это «уловить первоначальную мысль»? В каждом

эпическом и лирическом произведении Автор живет

своей созидательной жизнью, появляясь на страницах

открыто или «под маской»; «прощупать» живой

пульс его присутствия, на мой взгляд, — второй необходимый

этап художественного Чтения.

«Сознание героя, его чувство и желание мира —

предметная эмоционально-волевая установка — со

всех сторон как кольцом охвачены завершающим сознанием

автора о нем и о его мире: самовысказывания

героя охвачены и проникнуты высказыванием

о герое автора», — пишет Бахтин. И если бы захотели

уловить Читатели «объективность» Автора, его позицию,

объемлющую «субъективность» Героя, то, наверное,

расслышали бы, что сразу после крика господина

Голядкина: «Я не ветошка, сударь мой, я не

ветошка!» — раздается тот самый Авторский голос:

«Не спорим, впрочем, не спорим. Может быть, если

б кто захотел, если б уж кому-нибудь вот так уж непременно

захотелось обратить в ветошку господина

Голядкина, то и обратил бы он без сопротивления

и безнаказанно и вышла бы ветошка, а не Голядкин,

так подлая, грязная вышла бы ветошка, но ветошка-то

эта не простая, ветошка эта была бы с амбицией…»

«Тотальная реакция автора на героя имеет принципиальный,

продуктивный и созидающий характер», —

эта-то деконструкция «по-бахтински», эта-то «последняя

объективность» подводит господина Голядкина

«под нелицеприятную, беспристрастную оценку» —

и безжалостный иронический взгляд Автора выводит

господина Голядкина «на чистую воду».

«Двойник». Сцена из спектакля.

Фото В. Сенцова

Парадоксальным образом в сценической версии

«Двойника» не Автор, а именно что Голядкин-герой

владеет инсценировщиками как «абсолютная этическая

и эстетическая объективность». Говорит ли

господин Голядкин, что «дорога его идет особо», —

авторы сценической версии ему верят, утверждает

ли, что «маску одевает лишь в маскарад», — и тут

режиссер и актер, не сомневаясь, направляют свою

энергию, чтобы объективно представить нам именно

такого человека. Крик «я не ветошка» звучит «сё

человек», взывает к жалости. Вот тут-то авторы пьесы

ведут себя радикально и, я бы даже сказала, революционно

по отношению к повести и решительно

заменяют «тотальную реакцию автора на героя» своей.

Сценический господин Голядкин — это, по одной

версии, «чиновник, отнюдь не кроткий, сходящий

с ума между желанием доказать, что он не ветошка,

и неуверенностью в себе» (Евгений Соколинский),

по другой же — «гений, самим устройством приговоренный

к одиночеству между посредственностей»

(Марина Токарева). В любом случае «эмоционально-волевая

установка» господина Голядкина авторитетна

для авторов пьесы, и на сцене в исполнении

Виктора Гвоздицкого явлен господин Голядкин —

романтический герой.

Даже и внешне господин Голядкин сценический

представлен как будто глазами господина Голядкина

из повести. Хотя с самых первых страниц повести

Автор не просто интонирует, но и решительно отделяет

свое отношение к герою от самооценки последнего,

словно стоит у того за спиною, пока Голядкин

рассматривает себя в зеркало: «Хотя в отразившемся

зеркале заспанная, подслеповатая и довольно

оплешивевшая фигура была именно такого незначительного

свойства, что с первого взгляда не оставляла

на себе решительно ничьего исключительного внимания, но по-видимому обладатель ее остался

совершенно доволен всем тем, что увидел в зеркале». Оплешивевшая фигура самого незначительного

свойства, совершенно довольная собою, — так оценивает

автор Достоевский внешность героя, но авторы

Фокин—Завьялов намеренно отводят его принципиальный

и безжалостный взгляд. На сцену из

зрительного зала поднимается немного испуганный

человек исключительно благородной внешности,

похожий одновременно на поэта Александра

Блока с портрета К. Сомова и режиссера Всеволода

Мейерхольда с полотна Б. Григорьева. Но отчего это

вдруг, по какой такой причине этот романтический

герой производит на свет, «получает» или встречает

мерзавца Двойника? Вероятно, при такой интерпретации

героя ответить на этот вопрос непросто, и авторы

версии от ответа попросту уклоняются, оттогото

первые сорок страниц романа сведены на сцене до

двухстраничного конспекта, а все «художества» господина

Голядкина в день появления Двойника обозначены

в версии маловразумительным метафизическим

пунктиром.

Но для автора повести именно этот день представляет

предмет подробно откомментированного

рассказа. В роковой день появления Двойника

все, кто говорил с господином Голядкиным, испытывали

«немалое изумление», «озадаченность», «замешательство», а чаще прочего приступы «неучтивого

смеха». Все, что ни делал, что ни говорил в то

утро господин Голядкин, получалось как-то нелепо,

дико и невпопад. А Автор, присутствуя рядом, потихонечку

«интонирует каждую подробность своего

героя, каждую черту его». Если стоит господин

Голядкин, то стоит «с опрокинутой физиономий»,

«желая провалиться сквозь землю», «опустив голову», «с разинутым ртом», «ни жив ни мертв», если

идет, то непременно «ковыляя», «семеня», «торопясь», «спотыкаясь», «отчаянно жестикулируя левой

рукой». Нанимает ли он карету с гербами, встречает

ли на Невском сослуживцев-чиновников, заезжает

ли к доктору, идет ли к советнику Берендееву, прорывается

ли на бал с черного хода — все эти крупные

и мелкие акции-потуги господина Голядкина сопровождаются

судорожным напряжением героя, и притом

каждая из них заканчивается все возрастающим

в масштабе и чрезвычайно болезненным падением…

«Глаза его как-то странно блеснули, губы его задрожали,

все мускулы, все черты лица его заходили, задвигались,

затряслись, подбородок запрыгал». Перед

нами своеобразные «родовые схватки».

«Вводная часть. Самый главный враг в сегодняшнем

мире — это американский империализм.

Признайтесь, вы ничего не поняли, а все было очень

просто: это ваша собственная история. Оглянитесь

вокруг себя — он наблюдает за вами. Он тот, каким

вы хотели бы быть. Не смотрите вдаль, смотрите

внутрь себя, этот зверь поборет всех остальных

Жакобов. Если это произойдет — спектакль будет

продолжаться вечно. Конец вводной части».

«Двойник». Сцена из спектакля.

Фото В. Сенцова

Финальный текст Жакоба, сказанный прямо в камеру,

«брехтовским» приемом, сближает фильм, как

мне кажется, с той самой «первоначальной идеей»,

которую сам Федор Михайлович предлагал извлечь

из произведения перед переделкой. И здесь я, выражаясь

языком г-на Голядкина, «пропускаю идею»,

что эту-то «идею», это-то «основание» Бертолуччи—

Амико подсознательно или сознательно «вычитали» из повести… Господин Голядкин в то роковое

ноябрьское утро страстно захотел казаться совсем

не тем, кем он был: «вы господа, знаете меня с одной

стороны». Потерпев неудачу за неудачей, осмеянный

и выброшенный за дверь, он должен был каким-

то образом «разрешиться от бремени» задавленных

и поруганных амбиций, и тут-то он и «произвел» на свет Двойника, и тот был именно таким,

каким страстно, мучительно и безнадежно старался

быть господин Голядкин. И «этот зверь», сотканный

из бешеной, неудовлетворенной амбиции господина

Голядкина, конечно же, «поборол всех остальных

Жакобов», ибо амбиция и боль господина Голядкина

в тот ненастный ноябрьский вечер были воистину

вселенских масштабов, никак не меньше.

Рассказ «Человек толпы» Эдгара По начинается

так: «По поводу одной немецкой книги было хорошо

сказано, что она „не позволяет себя прочесть“». И это

именно наша история. Есть зеркала, которые не позволяют

в себя глядеть. Есть человеческие свойства,

которые не хотят быть названными. Есть черты,

которые непозволительно в себе обнаруживать.

Таковы уж герои первых «нечитабельных» произведений

Достоевского, что решительно никто не хочет

присваивать себе их свойств. «Ветошка с амбицией»,

или, переводя на постфрейдовский язык, «закомплексованная ветошка»,

которая не умеет совладать

со своими комплексами, — да кому же и сегодня

захочется смотреться

в такое зеркало?

И вытяни театр этот болезненный

нерв из повести

— уютные кресла

александринского зала

показались бы нам электрическими

стульями,

ибо комплекс уязвленного

самолюбия, эпидемия

задавленных амбиций

— болевая точка не

столько времени, сколько

места — России. Я полагаю,

написав Голядкина,

Достоевский создал одного

из самых «некоммуникативных» своих героев, дальнейшее «падение» героя — в «Господине

Прохарчине», это вариант г-на Голядкина «на дне»,

и там, однако ж, не растерявшего ни одной из своих амбиций. Любопытно, что первые читатели

«Двойника» ни за что не соглашались отражаться

в его герое. Добролюбов считал темой повести

«мрачнейший протест против действительности, сокрушающий

рассудок бедняка», Белинский полагал,

что «герой романа — сумасшедший».

Автор же, мучительно переживая неуспех

«Двойника», возвращаясь вновь и вновь к «первоначальной

идее», для которой, как он считал, так и не

подобрал формы, вероятно, ждал реплики, неожиданно

прозвучавшей из будущего: «…а все было

очень просто: это ваша собственная история. Он тот,

каким вы хотели бы быть». В скобках: в одном из планов

переделки «Двойника» Достоевский хотел было

сделать Голядкина революционером, а Двойника —

провокатором. В этом контексте Бертолуччи—Амико

отчасти «додумали» и эту, невоплощенную, мысль.

Читатель же александринский, буквально следуя

«букве» некоторых страниц повести, с моей точки

зрения, «разошелся» с ней радикально, вступив с Автором

в полемический диалог.

«Форма, — считал Бахтин, — есть граница, обработанная

эстетически». В спектакле Фокина форма

— это забор, загородка, поставленная всей этой

голядкинской дури, комплексам, вселенским амбициям

плешивого человечка, всей той вони, испускаемой

Ветошкой, униженной, задавленной сапожищами,

но продолжающей свою уникальную партию. Эта

сторона повести — за эстетической границей в высшей

степени благородного александринского императорского

Чтения-интерпретации. Из монолога

Голядкина «выщипаны» самые нелепые словечки, все

эти «медведи», «голядки», «коки с соком», «грешки»,

«лизунчики», «курныки», «тихомолочки», «нюни», ну даже и странно, чтобы герой Виктора Гвоздицкого

воспроизводил все эти невозможные мусорные слова.

Если и есть у г-на Голядкина сценического внутренняя

коллизия — «это оборотничество, эта двойственность,

вот эти двойные мысли, это сегодня, мне

кажется, такая норма уже», как обозначил ее режиссер

в одном из интервью, — то и она удручающе неконкретна

и вовсе не того душераздирающего накала:

так, «легкое кафкианство», «метафизическая тоска», можно приложить к ней и другие, уважительные,

но совершенно абстрактные эпитеты.

Так спектакль «Двойник» преподносит нам повесть

Достоевского в безболезненном, «безалкогольном» варианте: Coca&juice — «Coca с соком» — безалкогольный

коктейль, красивый, вкусный, прохладительный

и полезный.

Именно следствием «безалкогольности» Чтения,

или, как сказал бы Жакоб, того, что «это была

НЕ наша история», я считаю нулевой эмоциональный

градус спектакля, что, словно сговорившись,

отмечают все — восторженные и рассерженные,

уважительные, прохладные и ледяные — питерские

рецензии на «Двойника»: «…спектакль лишен

эмоциональной выразительности, и это серьезная

проблема…» (Е. Соколинский), «рискуешь умереть

от скуки (как зрительница слева)» (В. Аминова),

«Проблема заключается в другом — современного

зрителя вся эта ювелирная работа Фокина не затрагивает…

и все происходящее воспринимается скорее

отстраненно» (Т. Константинова).

Не могу не согласиться с эмоциональной-волевой

установкой последнего из процитированных мною

рецензентов, в ней слышится обида и боль за спектакль

и его героев, которые, в сущности, украсили

нынешний петербургский театральный сезон: «Но

нет в этой постановке жизни, хоть ты тресни, несмотря

на то, что… Фокину удается передать сущностные

проблемы, поставленные Федором Михайловичем».

Хотя это тоже вопрос чтения-интерпретации,

но только уже Театрального текста — Зрителем.

Для нас, для питерских, — нет жизни, а для них,

для московских, есть она, жизнь, в императорском

«Двойнике», есть она, хоть ты тресни. «Настоящее

дело всегда побеждается мнимым» (М. Токарева) —

с этой мыслью и погибнуть за «настоящее» дело не

стыдно, да и с «гибнущим» благородным героем

в исполнении В. Гвоздицкого может сыдентифицировать

себя и Президент, и узник-олигарх, и уволенный

из МН корреспондент. И ненужных, неудобных

вопросов типа «А что оно такое, настоящее-то дело

Голядкина Яков Петровича?» — никто там ни тебе,

ни себе не задаст.

Тут уместно и вовсе окончить дискуссию, ибо новая

философия учит, что «читать и писать нельзя научиться

раз и навсегда — каждая эпоха требует от

нас нового усилия».

Вводная часть. «Не второго Дон Кихота хотел

он сочинить, но именно Дон Кихота. Быть Пьером

Менаром, оставаясь Пьером Менаром, прийти к Дон

Кихоту через жизненный опыт Пьера Менара. «Мое

предприятие по существу не трудно. Чтобы довести

его до конца, мне надо быть только бессмертным».

Конец вводной части.

Май 2005 г.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура 20

века / Под редакцией В. В. Бычкова. М., 2003.

2. Автономова Н. Деррида и грамматология // Деррида Ж. О грамматологии.

М., 1999.

3. Барт Р. Избранные работы. Поэтика. Семиотика. М., 1994.

4. Барт Р. S/Z. М., 1994.

5. Бахтин М. Полное собрание сочинений. М., 2003. Т. 1.

6. Борхес Х.-Л. Пьер Менар, автор Дон Кихота // Оправдание вечности.

М., 1994.

7. Деррида Ж. О грамматологии. М., 1999.

8. Деррида Ж. Письмо японскому другу // Вопросы философии. 1992.

№ 4.

9. Достоевский Ф. Собрание сочинений: В 15 т. Л., 1988.

10. Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм.

Постмодернизм. М., 1996.

11. Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Диалог. Карнавал.

Хронотоп. Витебск, 1963.

12. Ман П. Слепота и прозрение. СПб., 2002.

13. По Э. Человек толпы // По Э. Избранное. М., 1959.

14. Аминова В. «Петербургская поэма» в московской суперобложке

// Невское время. 25 марта 2005.

15. Соколинский Е. Безумная беззащитность. // Невское время. 25

марта 2005.

16. Токарева М. Чужое подобье // Московские новости. № 09 (1276),

март 2005.

17. Константинова Т. Петербургская сцена. Март 2005

www.cultura.spb.ru

18.

www.fontanka.ru

Автором полицейских романов называл Достоевского

Владимир Набоков, а текст «Партнера» процитирован

в переводе неизвестных видеопиратов.

комментарии