Ю. Норштейн.

Фото из архива редакции

Человек, сделавший революцию в мультипликации,

Юрий Борисович Норштейн, ставит, рисует, выпускает книги («Сказка сказок», «Снег на траве»), говорит, читает лекции. Играет на свирели, как голубоглазый Пан Врубеля, в виде которого его изобразил давний друг, Резо Габриадзе. В отличие от Резо,

я знаю Норштейна совсем недолго, но вот уже который месяц нахожусь под сильнейшим впечатлением

от этого человека.

На все вопросы «великий мультипликатор всех

времен и народов» отвечает со смелостью, ясностью

и прямотой настоящего русского интеллигента из Марьиной рощи. Сопровождая Норштейна два дня

по петербургским встречам, я имела возможность

убедиться в этом.

Почти двадцать лет он пленен Гоголем и «Шинелью», которую делает, оборудовав после развала «Союзмультфильма» собственную маленькую

студию-дом. Это целый мир — от обеденного стола и колокольчиков, во множестве развешанных на сквозняке, до каких-то неведомых театральному человеку столов, корыт и целлулоидов, благодаря которым рождается мир, где шевелится, живет, дышит

каждая клетка пространства.

Со времени знакомства с Норштейном я, абсолютный дилетант, стала приглядываться к мультфильмам на телеэкране, чтобы понять — в чем новизна «Ежика в тумане», или «Сказки сказок», или

«Шинели». Обычно на фоне неподвижного «мультяшно-театрального» задника скачет-прыгает зайчик.

В фильмах Норштейна подвижны все планы. В студии я видела макеты, состоящие из множества целлулоидов, и наивно спросила Юрия Борисовича, откуда он знает, какую травинку и капельку переместить на миллиметр в следующем кадре, чтобы возникла иллюзия этого живого шевелящегося мира.

Ответ его был, как всегда, прям. Стало ясно, что он

чувствует это всем организмом — от головы до…

Еще до встреч и разговоров я прочла книгу лекций «Снег на траве» и настоятельно рекомендую ее

всем читателям и коллегам. Кроме технологических

тайн, полезных и театральным людям тоже, там

содержится множество увлекательных рассуждений

об искусстве. Это интервью можно считать продолжением.

Марина Дмитревская. Юрий Борисович, ваше

самое первое впечатление от искусства?

Юрий Норштейн. Боюсь, мало кто поверит…

Лет в семь соседи дали мне посмотреть набор

«Третьяковская галерея». Каюсь, но я украл четыре

картинки, ничего в этом не понимая. «Голова Иоанна

Крестителя», этюд Иванова, абсолютное произведение искусства, шедевр, но это все я узнал уже потом.

Вторая картинка — «Троица» Рублева (видно, есть

какая-то тайная сила, которая понимается инстинктом, а не сознанием), она у меня до сих пор сохранилась и висит в павильоне. Третья — «Анкор, еще

анкор» Павла Федотова. Я смотрел на нее так долго,

что было полное ощущение — пудель прыгает, я слышу стук его лап. И еще там был пейзаж в окошке,

который я видел в Марьиной роще, — синий пейзаж. Я думаю, что это один из первых подлинных

пейзажей, написанных в России. Четвертая картина художника Клодта «На пашне». Земля была так

написана, что даже блестела на солнце, и круп лошади отражал свет. Я был поражен, от этих вещей

был без ума.

М. Д. А что было сильными впечатлениями потом?

Ю. Н. Открытий было много, они бесконечны,

и трудно что-либо выделить. Но вспоминаю колоссальное впечатление, которое произвел на меня маленький рассказ Чехова «Студент». Грандиозное явление на две с половиной странички…

М. Д. В своей книге «Снег на траве» вы говорите, что мультипликация ближе всего к театру. В чем

эта близость?

Ю. Н. Недавно я смотрел в театре Петра Фоменко

изумительный спектакль «Семейное счастие», построенный на тончайших деталях, нюансах, и еще

раз убеждался, что эти детали действуют как взрыв,

но гораздо сильнее и активнее всех тех взрывов и того гигантского количества трупов, которое наваляли наше телевидение и кинематограф. У меня вообще впечатление, что за последние лет пятнадцать

внутри кинематографических сочинений визуально погибло народа гораздо больше, чем во всех мировых войнах. И вся эта кровь, физика, физиология,

которые постоянно выбрасываются с экрана, буквально свешиваются с него, — уже ровным счетом

ничего, как выясняется, не дают. А тонкие дуновения, блеск паутины (я говорю фигурально), блеск

тончайших жестов сразу делают всю сцену волшебной. Эта тонкость и является подлинным фактом

искусства, но поскольку сегодня палят из всех гаубиц и пулеметов, все это бьет по ушам и глазам, то

слух и зрение настолько забиты, что не воспринимают полутона, обертона, которыми ты пользуешься… Когда стрельба идет из всех батарей, никто не понимает, о чем говорит человек. Для меня качество

мультипликации измеряется тончайшими переходами, градациями, когда одна эмоция уходит, но не ушла, а другая приходит и противоположна уходящей, но еще не обозначилась. Вот этот переход, который по существу еще не осознается смотрящим

зрителем, крайне важен для меня. Он-то все и делает. Кино делают переходы и театр делают переходы: когда не ушла одна интонация, смеховая, а уже

идет другая, трагическая. Сам этот переход, по-моему, волшебен. Вот почему я все время рифмую мультипликацию и театр.

М. Д. В начале XIX века то ли Шаховской, то ли

Жуковский написал: «Искусство в том, чтобы быть

невидимым».

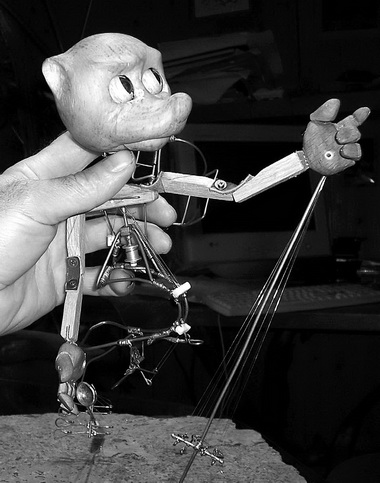

Ю. Норштейн.

Рисунок Р. Габриадзе

Ю. Н. Замечательно. В искусстве надо делать то,

что невидимо. То есть делать видимое, которое выпускает из себя потом невидимое. То, что потом погружается в человека и расширяется внутри, в его

грудной клетке, делает другим его дыхание. Это самое сложное. Я очень ценю в искусстве легкость, летучесть, когда художник не останавливается на физиологии, мясистости изображения, а возвышается

над этим…

У мультипликации есть и другие связи, как у всех

искусств, дополняющих друг друга. Важно только

понять природу этих «дополнений», соотношений

одного искусства с другим. Естественно, первый

вопрос о литературе, экранизации. Кино берет в основу и экранизирует тексты, которые сами по себе

уже обозначились в мире и незыблемы, как Библия…

Зачем тогда кино? Это законный вопрос и по отношению к «Шинели», потому что сочинено совершенное произведение уровня библейской притчи

(впрочем, притча и была сочинена). Но слово «экранизация» не точное, за ним скрывается некий спекулятивный момент. Получилось? Значит, хорошо,

срифмовался с великим. Не получилось? Ну, господин Норштейн, надо знать свое место… Спекуляция.

На самом деле, как мне представляется, если уж ты

взялся за такую вещь, как «Шинель», надо сразу

принципиально говорить о том, что кино — это совершенно другое сочинение, другой язык, и гоголевская повесть для тебя то же, что какая-нибудь притча для живописца эпохи Возрождения, который берет библейское или евангельское сочинение и делает

на его основе живопись. Да почему только для эпохи

Возрождения! Тут простирается вся история искусства вплоть до ХХ века, когда берутся одни и те же

сюжеты. Достаточно вспомнить «Дорогу на Голгофу»

Брейгеля и принципиально другие сочинения Босха,

хотя взяты одни и те же сюжеты. А на самом деле

речь идет о мировоззрении. Ты должен точно знать,

что это произошло с тобой. И тогда отношение меняется, как меняется оно, когда живописец берет в основу известные сюжеты. Собственно говоря, что

такое сюжеты для живописцев? Для Тициана, или

Леонардо, или Тинторетто это экранизация Библии.

А что такое алтарь? Это экранизация Библии для тех,

кто не умеет читать.

Поэтому, если берется повесть «Шинель», то это,

конечно, прежде всего, твое мировоззрение, это

то, что ты пережил, что случилось с тобой, с твоими близкими или твоим близким. И неважно, что

это произошло у Гоголя в XIX веке, с тобой-то это

случилось в ХХ-м! Это твои страсти, твой личный

опыт, а не жажда пофиглярствовать на основе текста Гоголя.

М. Д. А каковы границы мультипликации? Они

есть? Вот возможно снять «Войну и мир»?

Ю. Н. Возможно все, важна только точка зрения.

Нужно найти самостоятельное решение, свойственное только мультипликации. Скажем, перевести

«Войну и мир» на более простой язык, например на язык марионеток. Наташа Ростова может быть необычайно прекрасна в кукле, а французские и русские отряды могут быть сделаны любым мастером —

народным умельцем. Конечно, такая «Война и мир»

не будет похожа на толстовскую. Речь идет не просто

о твоих притязаниях, а том, насколько содержательным будет само изображение, речь идет о содержании формы. Часто, читая какое-нибудь литературное произведение, я пытаюсь понять: а как это будет на экране, в мультипликации?

М. Д. Вас мучают эти невоплощенные образы, тем

более, если вы знаете — как?

Ю. Н. Их такое количество, что я могу спокойно переходить от одного к другому, и в этом смысле

у меня нет никаких комплексов.

М. Д. Юрий Борисович, когда вы что-то делаете, у вас есть человек, для которого вы это делаете?

Адресат?

Ю. Н. Обязательно. Адресатов этих много. Я не могу произнести выспренную фразу «Я творю для

народа», есть конкретные люди. Это, например, Резо

Габриадзе. Для меня счастье, что он может появиться в студии и я могу показать ему какую-то маленькую сценку.

М. Д. Именно Резо говорил когда-то: если творишь для всего советского народа, это не будет нужно даже трем друзьям, а если делаешь для трех друзей — это может оказаться нужным всему советскому народу…

Волчок. Фильм «Сказка сказок»

Ю. Н. Абсолютно точно! И важно всегда оставаться самим собой. Делаешь все равно про себя, про свою

жизнь делаешь — и ничего другого. Конечно, когда

снимаешь кино, смотришь изнутри, технологически.

Разложите на отдельные сценки — ну и что? Ежик прошел, вышел из тумана, палочка появилась… Но ведь

на самом деле делаешь то, что у тебя когда-то вызывало тайный ужас, страх. Я жил в коммуналке, как большинство людей моего поколения (никогда в жизни не хотел бы поменять свое детство на какое-нибудь сегодняшнее — «с пампасами»!). Длинный коридор (классика, уже описанная). Кладовка была под лестницей

в холодном коридоре. И вот ты выходишь из теплого

коридора в холодный, в маленькую прихожую, а под

лестницей дверца и там — «театр папы Карло», кладовка. Там даже лампочки не было, нужно было двигаться

на ощупь. Идешь на ощупь — тумбочка… А в это время кто-то идет верх по железной лестнице: бум-бумбум… Я вспоминаю коридор и обливной коричневый

кувшин с флоксами. Когда открывалась дверь и на него падал луч света — я просто слышал, как от него

идет аромат! Дверь закрывалась — опять темно…

М. Д. А какие ваши любимые цветы?

Ю. Н. Речные ирисы.

М. Д. Я спрашиваю потому, что у меня — флоксы.

Юрий Борисович, понятно, что все вокруг нас живое,

живой мир. Но мультипликация как искусство тем

более «очеловечивает» предметы и природу…

Ю. Н. Естественно, даже если это дерево — я должен знать, что это за человек. В Ежике — смесь: и я,

и моя Франческа, и наши дети (им было тогда пять

и семь лет). Это случайные жесты, штришки, крадущаяся кошка или кошка, которая разговаривает с вороной… Все живое. Ничего нового.

М. Д. Вы когда-то формулировали для себя цели

искусства? Понятно, что для художника это способ

жизни, по-другому он не живет, это чума, творчество — болезнь. А вообще у искусства есть целеполагание?

Ю. Н. Прагматических целей нет, и мне легко было

бы процитировать сейчас Оскара Уайльда: «Всякое

искусство бесполезно»…

М. Д. Нет, у него есть и про «прагматическую»

пользу: мы не замечали бы закатов над Темзой, если

бы Тернер их не нарисовал…

Ю. Н. И в этом смысле польза несомненна: искусство открывает человеку самого себя. Когда человек боится признаться себе в чем-то, а об этом говорит искусство, он перестает ощущать одиночество. Искусство — связующее вещество. Один человек начинает думать, что у другого такие же мысли, и он не боится говорить с ним об этом. Сегодня, когда люди боятся общаться, открываться, говорят на слэнге, скрываются за словами, — искусство их открывает.

М. Д. Вы делаете «Шинель» очень долго. Сменились

эпохи. Она все так же современна? Так же про вас?

Про меня?

Рисунки Ю. Норштейна к фильму «Шинель»

Ю. Н. За это время Политбюро взорвалось на мелкие кусочки — но в каждом кусочке, с точностью до

абсолютного соотнесения, оказалось все то же самое.

Свое Политбюро, свой КГБ, свои доносчики, свои

палачи, свои убийцы, свои жертвы. В этом ужас нашей жизни, поэтому сам знак маленького человека

трагичен в своей основе.

А если говорить о Гоголе в целом — он жаждал

гармонии, он везде об этом пишет, у него «Мертвые

души» буквально кровоточат этой темой. Об этом

его великие, невероятные лирические отступления, его Исповедь, его страшная фраза — «изнемогает весь состав мой». Это все оттого, что он не может принять эту жизнь вне гармонии. Не будет

гармонии — будет проблема и маленького человека, и другого человека… И если мы вспомним ту же

«Шинель» и фразу «так протекала мирная жизнь человека, который с четырьмястами жалования умел

быть довольным своим жребием, и дотекла бы, может быть, до глубокой старости, если бы не было разных бедствий, рассыпанных на жизненной дороге не только титулярным, но даже тайным, действительным, надворным и всяким советникам, даже и тем,

которые не дают никому советов, ни от кого не берут их сами». Эта тема маленького человека у него

от низа доходит до верха так же, как от верха опускается вниз: никто, никто не свободен от этих ужасов судьбы, нет такого человека. Вот откуда поговорка «на миру и смерть красна»? Или почему к умирающему приходит исповедник? Это другое состояние

души, нет этой отрезанности, ощущения одиночества. Всю жизнь Гоголь жаждал соединения с миром —

и это не получилось.

Акакий Акакиевич — вселенский персонаж. Он

должен быть в фильме зыбким, не утвержденным

скульптурно в резких линиях, он должен чуть-чуть

меняться. Деталь от этого, деталь от того… Работа

началась с того, что я просил мою жену и художника моих фильмов Франческу Ярбусову делать рисунки очень маленького размера, потом мы их фотографировали, увеличивали… Лица Капицы, отца

моего друга — оператора Саши Жуковского, Михаил

Чехов… Десятки. Важно, чтобы не шел повтор, не возникало удовольствованности. Нужно, хотя и трудно,

все время воспроизводить в себе состояние, чтобы

он мерцал перед тобой. Я должен в нем раствориться. И не дай Бог зазвонит телефон!

При том, что Гоголь — самый музыкальный писатель во всей мировой литературе, он нигде не дал

указаний, в каком темпоритме исполнять «Шинель».

Это таинственная вещь, но когда внедряешься в ее

бездны — становится страшно. Акакий Акакиевич

утвердился как маленький человек, которому надо

посочувствовать, потому что если человек маленький — он априори благороден и хорош по своему составу. Это не совсем так. Тут драматичней и трагичней. То, что происходит в «Шинели», — это непересказываемо…

М. Д. А как вам кажется, почему понятие «маленький человек» появилось именно в Петербурге,

а не в Москве?

Ю. Н. Никогда не задумывался… Петербург

в смысле образной открытости был Гоголю ближе,

чем Москва (вспомним его письма к матушке)… Он

был ему ясен: проспект, улица, дома…

М. Д. Москва разновысока, и человек в ней всегда соразмерен чему-то. А Петербург был построен, чтобы показать человеку, как он ничтожно мал

рядом с имперским Инженерным замком или копытом Медного всадника. Человек не соразмерен

Петербургу, ты всегда будешь в нем Евгением…

Ежик. Фильм «Ежик в тумане»

Ю. Н. А знаете, как Гоголь в двадцать три года

описывал Петербург в письме к матери? Просто как

живописец ХХ века (он вообще живописец ХХ века):

«Дома здесь набросаны один на другой». Меня это

потрясло! Это самый настоящий авангард!

М. Д. Прямо Лентулов!

Ю. Н. Он очень живописен по строке, но если бы

ему показали живопись ХХ века, которая вырастает

из его письма и является просто рифмой к нему, он

пришел бы в ужас и бежал, схватившись за голову.

И в жизни, как это ни парадоксально, в поле его внимания попадались не самые первоклассные вещи.

М. Д. «Шинель» для вас — петербургская повесть?

Ю. Н. Странная история — когда мы начали снимать фильм, я не думал о городе конкретно — о его архитектуре, вывесках, рекламе XIX века, магазинных

витринах. У меня было ощущение города. Я не искал

конкретные моменты, для меня было главным — дать

ощущение: мокроту, слякоть, снег с дождем, промозглость, ветер, свист ветра. В Москве улицы делались

кривые в расчете на то, чтобы их не прохватывал ветер, а у вас прямые — это другое звучание ветра. Здесь

улицы сквозняков. Я не пытаюсь воспроизвести реалии, нужно дать что-то более существенное — воздух, а это совсем другое, довести кино до того, когда

на тебя действует не само изображение, а то, что за изображением. Это гораздо более тонкая задача.

Расскажу маленький эпизод. В 1990 году я был под

Пермью, в Соликамске, в храме Вознесения, который был тюрьмой, а к моменту нашего приезда стоял

уже пустой. Гулял ветер, разбитые вышки, фонари,

храм был перегорожен на верхний и нижний этаж.

Я поднимался по ступеням из лиственницы и думал — я здесь был. Абсолютно физическое ощущение — был. А потом я услышал: в этом лагере сидел

Шаламов. Он нигде не описывает конкретной географии, но этот поток вошел в меня.

М. Д. Ваша незаконченная «Шинель» тем не менее

очень влияет на тех, кто прикасается нынче к Гоголю.

Вот когда я смотрела «Шинель» Валерия Фокина

с Мариной Неёловой, меня не оставляло ощущение

казуса. После того, как все видели ваши фрагменты, оказалось, что живому артисту невозможно без этого влияния, казалось, что Неёлова играет удешевленный мультфильм. В этом что-то болезненное…

Ю. Н. Я не видел спектакля и не хочу смотреть.

Видел полторы минуты рекламы-анонса. Там история такая… не могу сказать, что она пристойная. К сожалению, Валерий Фокин, который много лет назад был в нашей студии и я ему показывал

по «Шинели» буквально все, — он об этом скромно

умалчивает. Я не хочу об этом говорить.

М. Д. Как вы вообще относитесь к Петербургу?

Ю. Н. Он воспринимается через Пушкина, Гоголя,

Достоевского, который не любил этот город. У него,

кстати, есть фраза в дневнике: «Люблю тебя, Петра

творенье», а чуть ниже приписано: «Признаться, не люблю дворцы и памятники». У меня в этом смысле

похожее впечатление.

М. Д. Юрий Борисович, вам хочется заканчивать

«Шинель» или для вас важно бесконечно существовать в этом процессе?

Ю. Н. Марина, что мне вам объяснять, в любом

деле процесс очень силен, он более материален, чем

результат, он содержит в себе невидимое. Но это вовсе не значит, что я двадцать лет наслаждаюсь созданием Акакия Акакиевича. У меня столько сделано

выстрелов вперед, столько раскадровок вперед! Мне

бы только преодолеть страшные сомнения, которые

живут во мне. Процесс этот настолько для меня тяжел, изнурителен, здесь столько нового, с чем я сталкиваюсь, что я не успеваю осознавать это и переваривать и работаю только на инстинкте! Ни в одном

моменте для меня нет утвержденных, фиксированных изображений. То, что образ текучий, помогает

жить во времени. Как время течет — так и его образ.

Мне часто пеняют: столько лет делать «Шинель».

Но до «Шинели» за шесть лет я снял как режиссер

шестьдесят минут, будучи единственным аниматором. Пусть мне приведут пример такой же продуктивности. А знаете, почему снял? Скажу, и пусть

меня будут осуждать как человека реакционного.

Потому что была советская власть. Потому что мне

давали деньги. Нет, я должен был, конечно, приходить в Госкино и просить, и «Ежика в тумане» не хотели запускать, и мы пришли с автором сказки

Сергеем Козловым и долго прыгали вокруг редактора по имени Даль Константинович Орлов, пока он

не позволил сделать режиссерский сценарий, а когда

фильм запустили — все было ново (надо было запылить целлулоиды, сделать туман, была новая система съемки, изобразительная фактура). Но это были

трудности иного рода, чем сейчас. Сейчас я сильно

сомневаюсь, что нам дали бы деньги на то, что мы

делали…

Я с удовольствием печатал и выпускал бы свои

фильмы сам, но у меня нет авторских прав. Лет семь

назад фирма «Крупный план» выпустила бракованные копии, но суд я проиграл. Они победили. Их руководитель отвел меня в сторонку и сказал: «Вы же

понимаете, что мы не можем проиграть». И я понял —

взятки. Они берегут реноме своей подлости. Сегодня

то, о чем мы читали у Бальзака, воспринимается как

положительное качество. Я ходил, показывал кассеты и просил всех — не покупайте. В прямом эфире с Андреем Максимовым предупредил об этом по телевизору. Но помните слова Щедрина — «применительно к подлости»?.. А чего мы хотим? Сегодня переменилось значение слова «достоинство». В аэропорту какая-то баба с серьгами на рекламе сообщает: «Я этого достойна!»

За это время закрыли студию, мы оборудовали

свою, в которой проходит теперь моя жизнь… Помог

своим авторитетом Ролан Быков. На это ушли годы.

Но теперь я заложник этой студии. Я не могу запереть ее, уйти и быть спокойным, что не влезет шпана. Мы живем в век, когда хочется все обезобразить.

Это какая-то новая философия.

Конечно, возникают и другие паузы. Полтора года

мы делали трехминутную заставку к «Спокойной

ночи, малыши». Полгода она была на первом канале, потом переместилась на канал «Культура», потом

на второй канал — и куда-то испарилась… В известность меня не поставили, у нас не принято говорить

о правах художника. А потом ее сняли с экрана. Еще

полтора года ушли на двухминутный фильм по заказу японцев по стихотворению Басё… Но я не могу

отказаться от работы в Японии — она «подкармливает» продолжение работы над «Шинелью», дает нам

средства.

М. Д. Что это был за проект?

Ю. Н. Японцы решили сделать цикл по 36 стихам

Басё. Это его так называемые «Сцепленные строфы»,

суть которых такова: садятся поэты в круг, и каждый сочиняет свой стих, но может пользоваться словом, образом, метафорой предыдущего. Строчки

идут по кругу. Приглашены были разные режиссеры, из Канады, из Англии, из Китая. Из России —

Александр Петров (сделавший в Канаде «Старик

и море» и получивший Оскара) и я.

М. Д. Выходит, в настоящей мультипликации сейчас никто не заинтересован?

Ю. Н. Потому что все хотят, чтобы искусство себя

непременно окупало — и так окупало, чтобы на это

можно было съездить на Канары и купить целую

улицу в Париже. Этого не будет. Искусство окупает

себя не деньгами, а просвещенным обществом. Это

значит, что по улицам ходит меньше дикарей.

М. Д. Надежда на это слаба, тем более в свете

2007 года, когда государство пустит под откос образование, науку, театры — и либо на панель, либо под

казначейство, с грошами в кармане…

Ю. Н. На всю страну могу сказать: в Правительстве

сидят невежды. Они вообще не знают, что такое феномен искусства: что он единичен, что он не создается на основе тендера. Кто такой Греф? Сколько времени в день он тратит на свою бородку? Он думает в это время о стране?

Завтра Германа, Сокурова сведут в одном тендере, чтобы они

конкурировали друг с другом…

М. Д. Нынче трудно искать деньги на мультфильмы?

Ю. Н. Невероятно. Хотя я должен сказать, что

Роскультура подкидывает деньги. Но не те, что требуются. Спонсоры? Вся страна живет «откатом». Но я никогда в жизни не пойду на это. Мне предлагали деньги, но когда я понимал, кто передо мной, —

отрезал сразу. Мне уже и не предлагают, поскольку знают, с кем имеют дело. Я знаю только один случай просвещенного меценатства, это Андрей Ильич

Казьмин, Президент Сбербанка, который помог

очень многим, в том числе нам Сбербанк оплачивает аренду студии.

М. Д. Получается, что хокку Басё, по которому вы

делали фильм, — это «нашего времени случай»?

Безумные стихи.

Осенний вихрь.

О, как же я теперь в своих лохмотьях

На Тикусая нищего похож…

Ю. Н. Тикусай — это нарицательный японский

персонаж, которого обожают так же, как Иванушкудурачка. Он не очень-то одет, не очень-то богат, он

шарлатан, но от него исходит веселье. И встречи Басё

с Тикусаем не должно было быть. Когда я прислал

японцам сценарную суть, они долго удивлялись: почему им самим не пришла в голову такая простая

сценарная вещь, что Тикусай и Басё могут встретиться?

М. Д. Наш с вами друг Резо давным-давно научил меня, что искусство режиссуры — это не умение найти, а умение отказаться. Так вот, как происходит отбор из того обилия впечатлений и мелочей,

которые окружают вас?

Ю. Н. Отказаться действительно всегда сложнее, чем найти. Сейчас мы сидим в студии и делаем эпизод, который называется «Дорога». Его нет в «Шинели», но это сквозная гоголевская тема. И не только гоголевская, это все литературные потоки,

которые я когда-то получил начиная с Радищева:

«Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями

человечества уязвлена стала». Эта фраза все время

звучит во мне, никуда не денешься… И я думаю: да

сегодня это надо повесить огромным плакатом от

Калининграда до Владивостока над всей страной!

М. Д. И никто не поймет…

Ю. Н. И никто не поймет. Так вот, гоголевская дорога, бесконечное пространство — это его ужас. Он

писал об этом из Италии, он оттуда видел это пространство… И вот мы делаем этот эпизод. Там очень

сложное изображение, потому что оно простое, ни на чем. Хочется сделать эпизод, как мы двигаемся через гигантское пространство, через снег, через

туман, через болота — и вдруг Петербург! Как открытие. Получится ли это или останется бесконечной бумагой? Я не знаю, думаю… Недавно я пытался проанализировать процесс отбора и понял, что

иногда поступаю, как водитель, который заблудился, тогда плюю на ладонь, бью ребром другой ладони

по плевку и куда больше слюней полетит, туда и поворачиваю. Я не знаю, что меня толкает.

М. Д. У вас ощущение, что вас что-то толкает или

вы сам рулите?

Рисунки Ю. Норштейна к фильму «Шинель»

Ю. Н. Понимаете, Марина, я человек неверующий.

Я не принадлежу ни к какой конфессии. Но при этом

я все время листаю Библию, туда окунаюсь. Я, конечно, недостаточно знаю ее, хотя часто цитирую, я не лезу туда за ответами, но, помимо того, что в истории искусства Библия расщепилась на множество

произведений, она дает человеку чувство меры, соотнесенности. Вот сейчас говорят: цензуру отменили, теперь легко. Чепуха собачья! Без цензуры — это как без трения. Иначе будешь только скользить и падать. Без цензуры — это значит вместо реки лужа,

ведь берега — это ограничения, цензура. Когда-то это давало Госкино. Я не говорю о кошмарах с фильмом «Комиссар», о том, как гонобобили Муратову,

но я знаю случаи, когда режиссеры, входя в строгие берега, начинали по-другому мыслить. Так вот,

в отсутствие Госкино, Библия дает эти ограничения,

строгость.

М. Д. Но это высшая цензура. А низшая… Юрий

Борисович, неужели вам кажется, что ее не стало?

Ю. Н. Конечно, это мнимая свобода. Я называю

ее «рабством свободы». Покажите мне этого продюсера, который даст деньги просто так! Конечно, сегодня цензура денег гораздо сильнее и обременительнее той, прежней цензуры. Но сейчас я о той

цензуре, которая пронизана высокой художественностью. Худсовет у нас на студии был очень строгим,

я не помню случаев доносов. Думаю, что и Герман

скажет, что худсоветы были благом, если сидели

Авербах, Асанова…

Ю. Норштейн.

Фото М. Дмитревской

Ю. Норштейн.

Фото М. Дмитревской

Ю. Норштейн.

Фото М. Дмитревской

Ю. Норштейн.

Фото М. Дмитревской

Ю. Норштейн.

Фото М. Дмитревской

М. Д. С 1960 по 1970-й в худсовете Ленфильма сидели Володин, Гранин…

Ю. Н. Александр Моисеевич? Это какой уровень!

Они не давали человеку расползтись, держали в форме.

М. Д. А что держит сегодня?

Ю. Н. Надо оставаться самим собой при любых

обстоятельствах. Тебе дано что-то природой и Богом.

Но дальше надо это развивать. Знаете, человеку в молодости дано прекрасное лицо, а в старости мы видим мурло. Значит, не набрал ничего за всю жизнь.

Набирать нужно с детства. Моя старшая внучка

Яночка, ей пятнадцать лет, она живет в Америке,

углублена в хорошую литературу. Мы читаем с ней

по телефону сонеты Шекспира — я по-русски, она

на староанглийском… Какой красивый язык! Слова

просто поворачиваются во рту, они вещественны…

А я для нее открыл Юрия Коваля — писателя невероятной силы, фантастического стилиста, никакие

современные литераторы рядом не стояли, потому

что он естественен. Яна потом ходила и цитировала его кусками. Я надеюсь, что дальше она будет читать Юрия Казакова и Бунина, настоящие стихи…

При этом важно не воспитать в ней снобизм. Я говорю своей внучке: «Запомни, тебе повезло больше,

чем другим. Тысячи людей приходят в Третьяковку

и смотрят на примитивном уровне, а я рассказываю

тебе о тайнах, о тонких вещах. А я постигал все это

сам. И не заносись!»

М. Д. А потом наши дети выходят в большой мир

компьютеров и уличного мата — и должны соотнести с этим мир Коваля и Казакова…

Ю. Н. Марина, я думаю, что если человек коснулся подлинного, то он защищен этим. Я не окунаю

глаз в аудио-визуальный поток, мне там неинтересно.

На самом деле подлинно действует внезапность озаренной метафоры, а это большая редкость. Мы проходим мимо пушкинских открытий, его внезапности. Ведь если вчитаться: «В салазки Жучку посадив,

себя в коня преобразив… ему и больно и смешно…»

Ну так свежо и так традиционно, что думаешь: действительно, сукин сын! «Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней зеленеет…» Да на черта мне эта

визуальность, если я вижу здесь все с такой же силой,

как в живописи импрессионистов! Трудность в том,

чтобы остаться самим собой, не войти в этот слэнг, не срифмоваться, не приспосабливаться.

М. Д. Вы родились в Марьиной роще. Наверное,

это то место, где хорошо владели «великим и могучим», в том числе матом. Как вы относитесь к тому,

что наша современная драматургия широко использует уличное сквернословие? Каково ваше отношение к этому языку в искусстве?

Ю. Н. Я действительно из Марьиной рощи и матом

владею, но не из трех слов, как нынче, а пользуюсь законченными оборотами и формами. В моей студии,

когда меня слышат, иногда просят объяснить, что я имею в виду, поскольку в мате есть образные формы,

своя метафоричность. Не будем возводить это в литературные достоинства, но это язык. А в искусстве

это происходит от недостатка подлинного. Это легкий наркотик, который заменяет подлинно эмоциональное состояние, но убивает организм. Все же понятно, о чем говорить!

М. Д. Недавно в Интернете нам сообщили, что

Новая драма хочет устроить провокацию и играть

в некоей отдельной комнате спектакли, разрушающие нравственность. И что пускать будут по спец. пропускам…

Ю. Н. Это нездорово. А они сами хотят, чтобы их

заразили раком, чтобы они выхаркивали свои легкие? Не хотят. Они хотят быть здоровыми и получать

бабки-бабки-бабки любой ценой. А вот вы их заразите и скажите: антияд находится в другом месте, и ты

должен будешь к нему пройти. И я посмотрю на их

страдания, когда они будут знать, что они смертны

не в какой-то отдаленности, а очень конкретно. На самом деле это удел трусливых людей, которые боятся жить по-настоящему.

Они не могут дать себе ограничения, те самые

рембрандтовские ограничения, когда он срезает ненужное, чтобы увеличить силу внутренней энергии. Тут вообще речь не только о свободе выражения. Должен сознаться как жуткий матерщинник,

что когда идет работа — просто не хватает слов, но это не для улицы, и если бы рядом была моя внучка, я бы никогда себе этого не позволил и могу позволить себе это только там, где это будет воспринято как эмоциональное состояние. Доходишь иногда

до раскаления, это свойственно каждому человеку.

Хотя моя жена мне всегда говорит: «Как же так, ты

же никогда не ругался, я поэтому и замуж за тебя

вышла». И она права, говоря: «Неужели ты думаешь,

что это усиливает твою творческую позицию?»

Акакий Акакиевич.

Фильм «Шинель»

Дозволено на самом деле все. И когда Толстой написал Элен Курагину с такой откровенностью, вывернутостью, с какой может это cделать только Лев

Николаевич, потому что от одного слова все так

взвихряется, — так вот жена сказала ему: «Левушка,

а ведь твой роман будут читать молодые девушки».

И Левушка крутанул заднего. У него Элен и так написана столь откровенно, что сегодняшние литераторы, которые открывают все и даже то, чего нет, не достигают этой открытости, этой плоти, какая есть

у Льва Николаевича. Но в качестве примера приведу все-таки Пушкина. У него в «Пиковой даме» есть

описание, когда графиня раздевается после бала,

а Германн стоит за шторой. И Пушкин пишет: «Германн явился свидетелем таинств ее отвратительного

туалета. Булавки дождем сыпались к ее опухшим ногам». И употребляет слово «желтая» (кажется, нижняя юбка). Желтый цвет по-другому пахнет. Сегодня

литератор писал бы про эту юбку в моче, измазанную

экскрементами, а Пушкин умещает все в три фразы, делает это опосредованно, глазами Германна. Вот

пускай литераторы сегодня посмотрят туда и посмотрят сюда — и выяснится, что сегодняшняя «откровенность» копейку стоит.

Время подмен! Смотрю фильм «Зона», всю эту

бодягу, а потом идут слова из фильма Тарковского

«Сталкер»: «Зона — это место, которое тебе не прощает». И они включили его в эту пакость, они изменили его на прямо противоположное. Вот в чем пакость

нашего времени. Хотят подменой, как и в случае с матом, убрать суть, подлинность жизни. А когда этим

занимаются художники — это двойная подлость,

потому что они знают, для чего это делают («money-money…»), но ловят на удочку души неокрепшие, ничего не ведающие. А ведь если человек сперва встретится с какой-то разнузданной бабой — он не сможет испытать, что такое любовь.

Искусство — в самоограничении, оно не может

быть в свободе. Если эта свобода существует, художник сам себе должен поставить ограничения. В конце концов, зачем тогда десять заповедей? Что же это

мы сегодня, такие верующие, крест у каждого висит,

в Пасху все христосуются, а что же не служит один

другому? Ведь на самом деле у нас не должно быть

прав, должны быть только обязанности. Но как раз

в этом случае возникают и права, только они возникают совершенно естественно, сам человек про

них и знать-то не будет, что это называется — права, это будет называться как-то по-другому, это будет для меня называться, наверное, — «гармонией

сообщества».

М. Д. Откуда что берется?

Ю. Н. Не только из сора. Берется с неба и от моих

близких, от мамы и папы… Я много пишу в книге и не скрываю, что и откуда взялось. Одним из

сильных моих детских впечатлений в три с половиной года был момент, когда моя тетка, пришедшая

с фронта, сцеживалась (ребенок умер в две недели

от заражения крови, а молоко все прибывало). Я просыпался часа в четыре утра и видел огромную белеющую грудь, слышал звон струи молока в кружку.

Впечатление было настолько сильным, что оно появилось в «Сказке сказок», совместившись с еще одним. Когда Борьке было шесть месяцев, мы жили на даче в холодном домике. И как-то утром Франческа

проснулась, взяла Борьку на руки с кроватки, готовилась его кормить — прямо в ночной рубашке, а я ее сфотографировал. Она страшно ругалась

на меня («Я сонная, в таком виде!»). Прошло много

лет, и, когда мы делали «Сказку сказок», я взял эту

фотографию и говорю: «Вот, Франечка, сделай c нее

ребенка…» И сделали один в один. Грудь кормящей

женщины и ребенок. А теперь у Бори своих четверо:

Сева, Марк, Семен, Варенька…

М. Д. Чем он занимается?

Ю. Н. Расписывает храмы (под Курском, в городе

Курчатове восстановили храм, около 1500 квадратных метров, потом неподалеку еще один храм, часовня шестьсот метров…). Тратит на это огромные

душевные усилия, он человек глубоко верующий,

а я вот оказался урод…

М. Д. В этом деле очень важны законы. Исполнение

поста…

Ю. Н. Все законы! И самый главный закон — это

канон. Он дает ограничения. Внутри этого канона художник и работает, хотя именно в нарушении канона

происходит открытие. После Рублева Троицу стали

писать только по его закону, по его идеологии.

М. Д. Есть энергия руки. А в иконописи она должна быть особенная — та, которая помогает нам, облегчает…

Ю. Н. Конечно, и она начинает накапливаться с того момента, когда человек растирает краску.

Когда художник рисует, стирает, снова рисует — бумага насыщается его состоянием, она — отклик, она

впитывает то, что у художника в душе.

М. Д. Бумага может вытерпеть все, а в иконописи не постираешь…

Ю. Н. Да, исполнение божественного канона дает

силу, которая начинает идти из-под слоя краски…

М. Д. Думаю, иконопись — мир авторского самоотречения.

Ю. Н. Совершенно верно. Там подписи никто не ставит, там индивидуальность не проявляется. Эта

работа требует абсолютной мобилизации твоих сил,

ты должен разом видеть все пространство.

М. Д. Я про другую мобилизацию, про ситуацию

душевного, духовного не-вранья. В нынешних церквях, когда абы кто их расписывает, мне не раз становилось плохо.

Ю. Н. Потому что сделано на самолюбовании,

удовольствованности. Отвратительное состояние.

Значит, ты отражаешь и видишь только себя, и кроме себя ничего не видишь. Это то, о чем мы сейчас

говорим. Вот Глазунов хочет выглядеть вольнодумцем и патриотом, но видит только себя.

М. Д. Мне кажется, что иконопись — духовный

акт, глубоко отличный от духовного акта художника

светского. А что вам кажется самым опасным в искусстве?

Ю. Н. Самое страшное в искусстве — зависть. Мы

живем на пересечении: «Ах, я как творец не напрягся, не смог сделать то, что было дано мне природой

или завещано от самого Создателя, — ну так и ты не сделаешь!» Эта философия абсолютно уничтожает.

Я с этим все время сталкиваюсь, потому что знаю,

какое содружество было у нас на Союзмультфильме

и как постепенно это все мертвело, мертвело, уходило и совершенно разрушилось.

Зависть — это превосходство прежде всего над

самим собой, а не над другим человеком. Тогда все

меняется. Как говорил Марк Аврелий, «измени свое

мнение о вещах, которые тебя раздражают, и ты будешь в полной безопасности от них». Поменяйте

точку зрения, это так несложно!

М. Д. Вам кажется, что несложно, мне — что несложно, а многим — что сложно.

Ю. Н. Ну, понимаете, это непродуктивно, надо «ревновать к Копернику, его, а не мужа Марьи Иванны

считать своим соперником». Позавидуйте Рембрандту,

его уже нет в живых, все хорошо. Тут, правда, не до этих политических дел, когда кто-то из Прибалтики

захотел отомстить всей стране, уничтожив «Данаю»!

Есть еще и такой путь, и жажда превосходства и зависть ведут именно туда, и опять мы возвращаемся

к «Портрету» Гоголя, где все написано.

М. Д. Есть и другая точка зрения. В связи с грядущей театральной реформой один человек говорит

мне: «Наш директор хочет реформы, потому что иначе ему никак не избавиться от главного режиссера,

а так он вообще театр закроет, всех уволит и сделает,

как ему надо». «Комплекс Данаи» жив.

А что является для вас классикой мультипликации?

Ю. Н. «Ночь на Лысой горе». Это изумительный

художник Алексеев, наш соотечественник, уехавший в 1918 году во Францию. Вы можете знать его

иллюстрации к «Анне Карениной» и «Братьям

Карамазовым». Я бы назвал канадского режиссера

Фредерика Бака, фантастического чеха Иржи Трнку…

И еще десятки имен, представляющих школу. Из наших — фильм Ф. Хитрука «История одного преступления», он вылетел ракетой, хотя и рядом делались

грандиозные фильмы, та же «Снежная королева»,

«Варежка». Сейчас есть. Александр Петров — поразительный художник-мультипликатор, который может все. Михаил Алдашин (его замечательный фильм

«Рождество», кстати, ни разу не показывали по телевидению), Константин Бронзит, живущий в Питере,

Иван Максимов, который создал свой мультипликационный язык и свой мультипликационный мир.

Список можно продолжать бесконечно.

М. Д. Я никогда не знала, откуда название «Сказка сказок»…

Ю. Н. Название фильма «Сказка сказок» — это

название стихотворения Назыма Хикмета, которое

я люблю с 1962 года, как только его услышал, и с тех

пор оно не гаснет, настолько оно прекрасно…

Стоим над водой —

чинара и я.

Отражаемся в тихой воде —

чинара и я.

Блеск воды бьет нам в лица —

чинаре и мне.

Стоим над водой —

кошка, чинара и я.

Отражаемся в тихой воде —

кошка, чинара и я.

Блеск воды бьет нам в лица —

кошке, чинаре и мне.

Стоим над водой —

солнце, кошка, чинара и я.

Отражаемся в тихой воде —

солнце, кошка, чинара и я.

Блеск воды бьет нам в лица —

солнцу, кошке, чинаре и мне.

Стоим над водой —

солнце, кошка, чинара, я и наша судьба.

Отражаемся в тихой воде —

солнце, кошка, чинара, я и наша судьба.

Блеск воды бьет нам в лица —

солнцу, кошке, чинаре, мне и нашей судьбе.

Стоим над водой.

Первой кошка уйдет,

и ее отраженье исчезнет.

Потом уйду я,

и мое отраженье исчезнет.

Потом — чинара,

и ее отраженье исчезнет.

Потом уйдет вода.

Останется солнце.

Потом уйдет и оно.

Стоим над водой —

солнце, кошка, чинара, я и наша судьба.

Вода прохладная,

чинара высокая,

я стихи сочиняю,

кошка дремлет,

солнце греет.

Слава Богу, живем!

Блеск воды бьет нам в лица —

солнцу, кошке, чинаре, мне и нашей судьбе.

Потом мы поменяли название на «Придет серенький волчок». Но эта строка из колыбельной не была принята Госкино — и это была единственная

наша уступка, и вернулось название «Сказка сказок». Много лет спустя в Доме кино ко мне подходит

женщина. Очень хороша собой, пучок светлых волос, зеленые глаза: «Здравствуйте, я Вера Тулякова».

Последняя жена Назыма Хикмета. Я говорю: «Боже

мой, вы же можете подать на меня в суд, я же нарушил авторские права!» — «Вы знаете, — отвечает она, — когда я посмотрела фильм, у меня не было

никаких вопросов».

М. Д. А правда, что профиль Ежика в тумане — это профиль Людмилы Петрушевской?

Ю. Н. Это все ее выдумки. Чепуха! Она говорит,

что ее носом воспользовались и для профиля цапли. А недавно я слышал по телевизору, что и глаза

Волчка — это глаза Петрушевской. Ежик очень трудно рисовался по разным причинам. Во-первых, этих

ежиков переходила на мультипликационном экране не одна сотня, и прорваться сквозь этот строй

и найти своего ежика — это было на грани невозможного. Франческа перерисовала множество ежиков. Я жалею, что я все это повыбрасывал (я человек горячий), и однажды все дошло до такого раскаления! Я говорю: «Он должен появиться на два кадра,

на 1/12 секунды — и отпечататься! Профиль должен

быть абсолютно четкий, ясный!» И вот после всех

этих страшных криков, сердечных капель она вдруг

села и нарисовала. Стали смотреть раскадровку, которая делалась до этого, и я вижу: вот он, вот он… То

есть он был давно, надо было повнимательнее туда

вглядеться… Конечно, потом он доделывался, его

надо было перевести в материал (кусочки целлулоида, краска).

М. Д. Но вы же художник, зачем вам мучить другого художника? Вы разве не можете сам нарисовать

ежика — того, который живет в вашем сознании?

Ю. Норштейн.

Рисунок Р. Габриадзе

Ю. Н. Я, безусловно, делаю наброски кадра, композиции, но сделать эскиз в окончательном виде,

в котором он потом разрабатывается в кадре, я, конечно, не могу. Но с Франческой как художником

невозможно обращаться — сделай это и сделай это.

У нее очень большой удельный вес. Свой характер,

потом сам женский состав — это тоже что-то отдельное, и все это является частью работы. Она знает

мир так же, как знали его художники Возрождения,

она так же внимательна к цветку, к траве, к этим

букашкам, как какой-нибудь Леонардо. Он мыслил

глобально, но у него в альбомах вы найдете зарисовки самых незначительных с сегодняшней точки зрения вещей, понятий, предметов. Франческа

для меня загадка, хотя мы живем уже почти сорок

лет. Она закрывается — и открывается чем-то новым. Мы ругались с ней — как ни с кем. Знает, как

растет трава (многие художники этого не знают),

гармонию мира, которая растет из земли. Однажды

я увидел, как она рисовала пейзаж для работы на Союзмультфильме. Она как с краю его начала —

так и закончила. Знала, как называется каждая травинка, как у сосны изгибается ветка. А ругаемся мы

потому, что знания иногда мешают образности, —

и тут у нас смертельные схватки. Есть вещи, за которые надо платить. Растратой своей жизни. Мы все

равно смертны, значит, надо ее истреблять в нужном направлении. А сберегать что-то на будущее

бесполезно. Когда ты заботишься о своем комфорте и благополучии — это мнимость, копейку стоит. Благополучие-то придет, а совесть уйдет, и это

замучит до такой степени, что начнешь ненавидеть

всех окружающих. Мы все это читали в гоголевском «Портрете».

М. Д. Не все читали вашу книгу и не знают, откуда появились глаза Волчка…

Ю. Н. Это целая история. Во-первых, в нашем доме

всегда жили собаки. И был черный пудель. Который

сидел под столом, пока я работал, и когда наступало

время гуляния, он смотрел на меня с тоской и мольбой, и глаза были невероятные. И сперва мы рисовали его глаза. Потом я случайно на стене у приятельницы увидел фотографию из французского журнала:

котенок, к шее которого привязан камень и которого

только что вытащили из воды. Один глаз туда, другой, совершенно воландовский, сюда. Я забрал фотографию, принес Франческе: вот они, наши глаза.

Разница глаз и делает погоду. Вообще, все должно

разводиться по полюсам. Если нет этой разводки —

нет электрического разряда.

А первого Волчка я нарисовал стоящего у костра,

а Франческа пририсовала себя в виде распятой шкуры ослика. Так она представляла себя на фильме. Но,

помните, у Маяковского: «Мы распнем карандаш на листе»? Это замечательно сказано, и образ распятой

художницы — это тоже замечательно, но режиссеров надо прогонять за эти дела сквозь строй! У меня

и у художника нет другого пути, как распять себя

в фильме, исчезнуть, и я всегда говорю: «Франя, чем

больше ты исчезнешь — тем сильнее проявишься».

Если в фильме что-то начинает торчать — композитор или художник — это плохо! Кино — это законы композиции.

А вообще — все через себя. Ежик, Волчок, Акакий

просвечивают сквозь друг друга…

М. Д. На вас действуют ваши сны?

Ю. Н. Я не культивирую сновидения, не пытаюсь

делать из них выводы. Самый страшный сон моей

жизни — сон, который приснился мне после смерти моего отца в 1956 году. Ему был 51 год. Он был

лысый. Сон такой силы, что я вижу его и сейчас как

абсолютную реальность. Черная торфяная вода, абсолютно ровная, как стекло. И вдруг к поверхности

воды приближается что-то светлое, белое — и тут

я понимаю, что это мой отец. Его лицо поворачивается ко мне — и на лице резиновая улыбка. Он поводит руками, пытаясь удержаться на воде, а вода не колышется… Это был такой страх! Это был шоковый потолок, после которого все остальные страшные сны — ничто.

М. Д. В детстве кажется, что день очень долгий.

Потом все больше не хватает времени, с возрастом

сутки сжимаются. Но сейчас и молодые жалуются

на то, что суток не хватает. А какое у вас ощущение

плотности времени в детстве, в юности, сейчас?

Ю. Норштейн и «Пан» М. Врубеля.

Рисунок и коллаж Р. Габриадзе

Ю. Н. Если говорить всерьез, то в детстве, конечно, плотность времени выше, потому что каждая малая увиденная частичка жизни — это грандиозное

событие по отношению к тем месяцам и годам, которые проходят потом. Это другие пропорции. В 20–30 лет ты не с такой жаждой впитываешь все, и возникает эффект: плотность восприятия значительно

понижается, а с приближением старости опять возрастает, потому что думаешь: тебе столько-то лет,

надо успеть сделать это и это… Лихорадка, ужас…

М. Д. Правда, что вы купаетесь зимой в проруби?

Ю. Н. Да, но это не идеология. Лет восемь назад

я продолжал купаться в августе, потом в сентябре,

потом в октябре, потом сказал: «Ну, до первых снегов». Купаюсь, купаюсь, а снег все не идет и не идет.

Потом снег пошел, но пруд все не замерзал… Я заплывал и кричал своим на берег Бродского: «Скоро

осень! Все изменится в округе!» — а они отвечали

мне: «Юрий Борисович, даже утки плывут и на вас

показывают».

М. Д. Так вы, Юрий Борисович, та самая Серая

Шейка? Тогда детский вопрос: о чем мечтаете?

Ю. Н. Хочется ответить — жить долго и счастливо. Но кто-то сказал, что в этой стране надо жить

долго. Тем более сейчас, когда столько сменилось периодов, надо и это пережить. Я не строю планов, потому что планы «дешевы как ежевика».

М. Д. А когда вы испытываете ощущение счастья?

Ю. Н. Когда я гуляю по осеннему лесу, вокруг

листья, под ногами чавкает грязь и моросит мелкий

дождик. Я могу предаться своим мыслям, смотреть

на умирающую листву и точно знать, что на следующий год она опять прорастет бурным цветом. Это

для меня счастье.

А еще счастье, когда летом, поздно, я возвращался с работы и надо было идти по деревне.

Вокруг чернота. Собаки брешут. Идешь почти на ощупь. Но я знаю, что на краю деревни, в одном доме

горит окно. Там Франческа с детьми. Дети спят, но,

когда я подхожу к дому, Франческа стоит у калитки.

«Откуда ты знала, что я иду?» — «По лаю собак, они

передавали тебя как эстафету — от одной к другой,

лай приближался, и, когда он раздался на нашей улице, я поняла, что это ты».

Июнь 2006 г.

Есть красота прерывистая, есть прерванная,

есть исчезающая, есть красота сезонная, уродливая, навязанная — и есть красота непреходящая, живущая с рождения и до своего логического конца.

К такой непрерывной, совершенной, безукоризненной красоте я отношу жизнь и творчество Юры Норштейна. Он одно из чудес ХХ века,

сравнимый с красивым рисунком самолета, который по совершенной кривой отделяется от

земли, по какой-то божественной линии набирает высоту и ровно держит ее, в любой момент

готовый взлететь еще выше, если этого потребует от него совершенство.

Он неповторим и совершенен.

P. S. Юра, если ты заметил, когда мы с тобой

говорим, я, скрывая от тебя, делаю почеркушки?

Наверное, ты думаешь, что я рисую тебя?

На самом деле, Юра, я хочу вспомнить «Пана»

Врубеля с васильковыми глазами, на которого

ты похож, как на двоюродного брата…

комментарии