Он всегда был для меня вроде инопланетянина. Вплоть до нынешней весны я не видела ни его кукол, ни его самого. Но точно знала, что он есть, поскольку на протяжении 15 лет регулярно наблюдала оторопь на лицах раздраженных или восхищенных кукольников, самолично видевших работы гениального конструктора из Томска. По рассказам выходило, что это не осязается физически и не постигается умом. Повторить-украсть невозможно, даже рассмотрев механику. Поговаривали, правда, что можно купить.

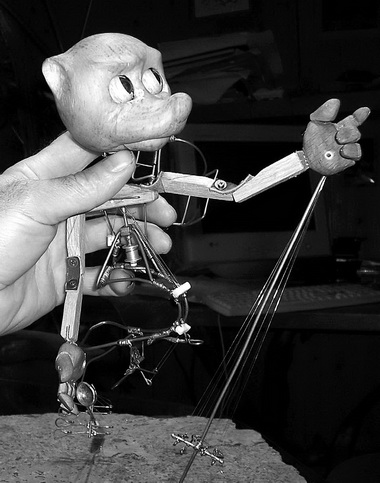

В марте он привез на «Московские каникулы» свою «Историю одной куклы». Стало ясно, что и купить — проблема. Кукла на запястье Владимира Захарова — одно целое с ним, и история эта — чуть наивная и до неловкости искренняя — их личная история.

Захаров работает в эфемерном пространстве между высокими технологиями и поэзией, где-то у рискованной границы, за которой уже не-театр.

Зал всякий раз умиляется тому, как крошечная ладошка без помощи кукловода поочередно загибает в кулачок пальчики. А коллеги силятся понять, какие нити и провода к этим пальчикам ведут. И всякий раз неуловимым остается миг, когда фигурка из ткани и дерева, начиненная мудреной электроникой, преодолевает интегральные схемы и обретает свойства человеческой души…

А. ШЕПЕЛЁВА

Ридас Вискаускас. Вы создали свой театр в 1991 году. А чем вы занимались до этого? Ведь вы не учились на кукольника.

Владимир Захаров. В 1978 году я окончил Томский политехнический институт по специальности «кибернетика электрических систем» и с 1980 по 87-й год работал инженером конструктором в НИИ Технологии машиностроения, занимался разработкой и внедрением роботов, автоматизацией технологических процессов. Занимался механикой, но образование и любопытство позволяли охватывать все области, необходимые для создания роботов. Через пять лет понял бессмысленность моей работы в тогдашних условиях, никакой производительности труда мы не повышали, и при той культуре производства смысла в наших разработках я не видел, а глобальные перестройки технологий, которые я осознавал, были мне не под силу. Я искал, чем бы мне следовало заниматься в жизни, чтобы совмещались польза и интерес. К тому времени у меня за плечами были: создание совместно с сестрой школьного перчаточного театра кукол в 4-м классе, кукольной студии при городском клубе самодеятельной песни, президентом которого я был в 1985 году, увлечение деревянной скульптурой малых форм, я писал стихи, песни, сказочную прозу, снимал любительское кино документальное и игровое, был актером любительского театра миниатюр. Тогда я и познакомился с главным режиссером Областного театра кукол Романом Виндерманом, много ходил на спектакли, изучал язык театра кукол, сделал для себя массу открытий и выводов. В 1986 году я получил приглашение от художника театра Любови Петровой поработать над спектаклем «Было или не было» («Мастер и Маргарита»). Я должен был сделать буфет — МАССОЛИТ, Банго Пилата и Фриду со сложной механикой и автоматикой. Уровень задач, с которыми я столкнулся в этой работе, оказался на порядок сложнее задач робототехники, к тому же польза от работы в театре была настолько очевидна, что мне легко было перейти из одного «научного» театра кукол в другой — НАСТОЯЩИЙ.

Р. В. Чему вы научились в системе государственного кукольного театра и кто были ваши учителя?

В. З. Я проработал в «Скоморохе» конструктором кукол четыре года, и это была высшая школа. Учился всему: и как делать кукол, и как играть, и взаимоотношениям с художниками и режиссерами, бутафорами и портными, с актерами. Мы сделали «Мастера и Маргариту» Булгакова, «Котлован» Платонова, с Вецлавом Хейно и Ядвигой Мыдлярской-Коваль повторили их «Гиубала Вахазара» (Вроцлавский театр лялек), с Питером Шуманом (театр «Bread and Puppet», США) складывал печь, пек хлеб, участвовал в его спектакле.

Очень значим для меня оказался спектакль Виндермана и Петровой «Мирандолина» по пьесе Гольдони «Трактирщица» в плане понимания языка театра кукол. Это моноспектакль. Все разговоры с персонажами пьесы происходят у трактирщицы — одинокой женщины — не с ними самими, а с их одеждой, обувью, шляпами. Это в ее воображении они ухаживают за ней, дарят подарки, соперничают, соблазняются ею и отвергаются побежденные. И в этом вроде бы простом приеме оказалась такая сила выразительных средств, превращающих обычную старинную интрижную пьесу в крик женского одиночества. Уже позже, в своем театре я попробовал по-другому расставить акценты в этой же пьесе, сделав персонажей куклами, а Мирандолину оставив в «живом плане», и получил совершенно другой эффект — торжества ЖЕНЩИНЫ, НАСТОЯЩЕЙ рядом мужскими муляжами.

У Вецлава Хейно учился отношению актера и режиссера к кукле. Он добивался того, что актер растворялся, уходил в свой персонаж, исчезал, превращая себя в тонкий инструмент управления куклой. Наблюдать этот процесс преобразования было для меня высшим наслаждением и на репетициях, и на спектаклях, и из зала, и из-за кулис.

У Ядвиги постигал таинство обращения со сценическим пространством — она так талантливо преобразовывала его во время спектакля, внося разноплановость, динамику и объем. А как она относилась к кукле, насколько подробны ее эскизы, насколько точны образы, как требовательна она к их исполнению!

Я продолжаю учиться у каждого, кто может дать мне то, чего я еще не имею, не знаю, не понял…

Р. В. Что подтолкнуло вас к созданию своего театра? Как вы начинали, каким был первый спектакль?

В. З. Четыре года в государственном театре, да с такими учителями рядом, для меня, конечно, были мощным трамплином. На международном кукольном фестивале в Абакане (1991) впервые заговорили о конструкторе наравне с режиссером и художником, посыпались предложения делать спектакли из России и Польши, мастер-класс в Израиле и Германии… Наступил кризис 90-го года. Театры не знали, чем заниматься, в стране неразбериха, в мире тоже. То война Израиля с Ираком, то Валенса пришел к власти в Польше, то рухнула стена и объединились две Германии…

К этому времени я сделал свое второе после «поворотного века» кукольное изобретение — куклу на запястье. Виндермана это уже не интересовало, а ей надо было помочь освоиться в этом мире, и я решился создать свой театр, делать спектакли для других исполнителей и потихоньку осваивать новую куклу. Работать под заказ по выше указанным причинам не удалось, и за год я сделал свой первый спектакль по собственной пьесе, написанной когда-то для одной женщины. Для этой пьесы, собственно, и придумал новую куклу. Это был «Жан из стручка», почти французская сказка. Я пытался воссоздать свое детское представление о сказке, много прочитал сказок народов мира, прежде чем понял, что все-таки это Франция. Главного героя сделал сам, потом ко мне привели молодого архитектора, и он нарисовал эскизы остальных персонажей и декораций. Был и режиссер. Я всегда открыт к сотрудничеству, то, что не могут или не хотят делать другие, делаю я, остальные, если такие приходят, — то, что им нравится. Придумывал пьесу, основу декораций, делал всё — резал, паял, шил. Режиссер разводил сцены, художник подкрашивал декорации… Впервые сам взял в руки куклу, так же как и моя партнерша, впервые вышел на сцену за деньги перед детьми детского сада… было страшно.

В июле выпустили спектакль, в октябре сыграли первый за деньги, в декабре поехали на фестиваль самостоятельных работ в Нижний Новгород. Зал длинный, на 300 мест, куклы наши маленькие, несколько раз срывали аплодисменты, а после спектакля я чудом вытащил задник из обступившей его толпы кукольников. С ужасом смотрю запись этого спектакля — как неумело мы играли…

Я не боюсь ни за что браться! Моя фантазия и аппетиты настолько велики, что то, что делаю сейчас, не так значительно по сравнению с тем, что собираюсь делать следом, поэтому делать не страшно. Я занимаюсь тем, что мне интересно, и это легко.

Р. В. Существует ли в Томске какое-нибудь сообщество кукольников? Если да, то как они восприняли вашу идею создать свой театр?

В. З. Сообщество кукольников… никто из томских кукольников не ходит на мои спектакли, а когда я создал свой театр и арендовал у «Скомороха» помещение, где жил и работал, — меня выгнали оттуда через год.

Р. В. Ваши работы потрясают, я бы сказал, соединением нескольких научных дисциплин. Как создается кукла? На каком этапе появляется образ персонажа, его характер? Сколько времени проходит от зарождения идеи до ее воплощения на сцене?

В. З. Для меня процесс создания куклы всегда живой, последовательный, не имеющий конечного конкретного образа, определенного эскизом. Просто я не умею рисовать. Я знаю, что это за кукла по конструкции, знаю размер, характер, потому что никогда персонаж в моей пьесе не скажет ни слова, пока я не представлю, как он будет двигаться, каковы его возможности.

Есть два пути создания головы куклы. Один — с подробной проработкой пластилиновой модели, даже с открыванием рта, чтобы понять, как будет меняться выражение лица. Другой путь — работать без модели, резать сразу из дерева. Первый дает гарантированный результат, но пластилин снимает ответственность за каждое движение руки при лепке. Все можно исправить, море вариантов, теряешься от избытка возможностей. Второй — опасный, можно испортить, отрезанный кусочек обратно не вернуть, но при этом ответственность за движение резца мобилизует дремлющие возможности и делаешь то, чего от себя никак не ожидал. На определенном этапе всякий штрих направляет тебя и может подсказать такие детали, какие никогда не даст пластилин. Этот путь гораздо интересней, но ходить по нему не всегда можно.

Шаг за шагом рождается образ: от головы к машинке (уже определилась пластика персонажа с долгой подгонкой — кукла должна быть послушной, живой, естественной), от машинки к паричку, одежке. Все очень важно, и всему свое место. Потом с куклой надо пожить, походить, поиграть — почувствовать ее возможности, раскрыть. Часто приходится переделывать детали — не так стоит, голова плохо сидит, профиль подкачал, низ лица тяжеловат…

Конечно, сейчас уже ошибок делаю все меньше и меньше, вовремя нахожу правильное решение, но избежать их не удается, не такой я внимательный и аккуратный человек.

Все мои технологии не от хорошей жизни, приходится приспосабливаться из-за того же неумения рисовать. Очень помогает, конечно, диапазон иных способностей. Когда я стал писать инсценировки, понял, насколько тяжело было тому же Виндерману, когда ему писали люди, совершенно далекие от кукольного мира. А какое это удовольствие — делать кукольную инсценировку! Из Гольдони приходилось убирать целые куски, потому что разжевывалось то, что совершенно очевидно в кукольном представлении. Безусловно, тяжело тащить все одному, и получается не так быстро, как хотелось бы, но я научился ждать.

От идеи до спектакля длинный путь. Иногда его пробегаешь, иногда идешь и идешь с остановками и отвлечениями. В государственном театре мы спектакль делали за 3—4 месяца, но там столько народа. Первое время было непривычно медленно, но надо было еще и зарабатывать и на жизнь и на спектакль.

Р. В. Мне кажется, что, так аккуратно и кропотливо работая, несколько спектаклей в год сделать нельзя. Какие спектакли самые любимые, значимые для вас? Есть ли у вас постоянная площадка или выступаете только на фестивалях? Есть ли у вас детский репертуар? Если нет, то как вам удается выживать?

В. З. Я перечислю все — их немного. За 15 лет написано 5 детских пьес. Сделано 3 инсценировки. Поставлено 5 спектаклей: «Жан из стручка» (1991), «Жан в подземелье» (1994), «Маленький принц» (1995), «Где ты, Жан?» (1997), «История одной куклы» (2005).

Конечно, спектакль «Жан из стручка» был самым трудным — всё в первый раз. Помогали друзья. Первые три спектакля мы сделали с режиссером Владимиром Козловым. «Маленький принц» давался очень тяжело, потому что я стал делать сложных кукол, сложную технику оживления сценического пространства. Компьютер управлял Колей Шторкиным (наш кукольный рабочий сцены — он давал звонки, объявлял спектакль, поднимал занавес), восемью фонарями (два управляемых угла поворота, яркость, смена фильтров), вентиляторами-ветродуями, мыльно-пузырильной установкой, выпускающей в полет астероиды, и т. д. Репетировали целый год, живя в однокомнатной квартирке, уставленной декорациями. Сложные актерские работы: с куклой на руке (я работал куклой с управляемыми глазками, ртом, а партнерша ручками с управлением каждым пальчиком) надо было играть летчика, занятого ремонтом самолета. Перекрестная игра, когда я с Принцем на руке озвучиваю Лиса, а партнерша с Лисом озвучивает Принца. Спектакль сыграли 35 раз — и всего 4 с удовольствием.

«Где ты, Жан?» уже делали сами, без режиссера, научившись у Козлова очень многому.

«Маленький принц» — совсем не детская история. Много играли по садикам и школам, ездили на гастроли, но не далеко. На жизнь хватало, даже половину денег на дом заработали спектаклями. Съездили на фестивали в Польшу, Испанию, Бельгию.

Потом аппетиты выросли, я затеял поставить «Улитку на склоне» братьев Стругацких, а это потребовало основательной подготовки — надо было создать новую аппаратуру и построить свой театр, где можно было бы делать декорации и репетировать. Тогда-то и пришла мне в голову идея «Оживление пространства»: мы стали делать электронно-механических кукол для рекламы — оживление выставочных стендов, магазинов, ресторанов; бизнес-сувениры и прочее. Это позволило разработать новое поколение аппаратуры, программную среду и построить-таки свой театр.

На этой дороге я растерял своих партнеров. В конце концов, пришел к театру, в котором пока играю один с помощницей и с самыми сложными своими куклами на запястье. Помогают нам электронно-механические куклы, которые стали полноправными актерами.

Р. В. Ни в одной стране частному театру не живется легко. Всегда проблема найти продюсера, администратора, режиссера… Каким образом вы рассказываете миру о себе, о своем театре?

В. З. В настоящее время в театре практически все я делаю сам, есть у меня главный советчик, критик, партнер по заграничным фестивалям, переводчик — Ольга Соболевская. Задачи, которые я ставлю перед собой, это не только спектакли (хотя их делать хочется много и задумок для этого достаточно), но и продвижение моей «куклы на запястье» в среду кукольников, и попытка поднять уровень куклоделанья во всем мире. Уходит мастерство ручной работы, а это так интересно, это дает такие широкие возможности! И это не обязательно моя кукла.

Пишу книгу о том, как делаю своих кукол, буду выкладывать по этапам на свой сайт, и там устроим что-то типа форума, где можно задавать вопросы и получать ответы, и не только от меня. Хотя уже сейчас мне пишут разные люди и всегда получают ответы.

В июне этого года мы подружились с семейным итальянским театром и попробуем поработать вместе. Продолжим сотрудничество с французским театром «Risorius». Может что-то получится с UNIMA.

Р. В. Я видел в Москве ваш спектакль «История одной куклы», в котором вы идете по пути «авторского театра». Где ищете и находите сюжеты? Что возбуждает вашу фантазию?

В. З. «История одной куклы» — удивительная история. Изначально была чисто техническая задача — показать кукольникам всего мира возможности моей куклы, мои возможности, найти пути сотрудничества с художниками, режиссерами, театрами. Стал рассказывать о кукле и, конечно, о себе. Но история получилась гораздо шире и глубже. Не знаю почему…

Авторский театр — довольно опасная вещь. Видимо, я слишком откровенен. Попытки вставить в канву спектакля собственные стихи и прозу приводили некоторых в смущение, и я оставил эту затею.

Детские пьесы приходится писать самому, потому что мне нужно ограниченное число персонажей, да и все, что пишется, не устраивает меня по многим критериям.

Отказать себе в удовольствии писать инсценировки — выше моих сил. Перевести пьесу или книгу на «кукольный» язык — высочайшее наслаждение!!! Гольдони был для меня как букварь. Переделать его на свой лад — просто объективная необходимость. И это такое удовольствие видеть, как пьеса обретает совершенно иные формы. Кукольность мужских персонажей, на мой взгляд, внесла такую остроту в пьесу, такую яркость и свободу, какой я и не ожидал. Каждый раз я с великим удовольствием перечитываю свой вариант и жду не дождусь, когда мы ее все-таки поставим. Кто первый?

Стругацкие — это особый случай. «Улитка на склоне» возможна только на кукольной сцене!!! Как там все красиво и точно получается, как выпукло и необыкновенно, просто фантастика!

Перенести на сцену сказки Сергея Козлова с их тончайшей поэзией, трогательными персонажами, глубокой философией — ювелирная работа. И делать ее надо ювелирно. Безумно интересно!!!

Р. В. На фестивале профессиональные кукольники восприняли «Историю одной куклы» как миф о жизни всего сообщества, своеобразную исповедь… А каким образом вы пытаетесь найти путь к сердцам зрителей в других спектаклях?

В. З. Когда Коля Шторкин говорит: «Первый звонок, уважаемая публика…», он говорит совершенную правду. Мне пришлось самому писать пьесы и по той причине, что я не находил этого уважения у других авторов. Если это детский спектакль, то должно быть интересно всем. Володя Козлов высказал очень важную, на мой взгляд, мысль: если взрослый спектакль интересен и ребенку, значит, он получился.

И наконец, буквально все: материал, сценография, куклы — должно цеплять в первую очередь тех, кто это делает и показывает, и цеплять на протяжении всей жизни спектакля. Тогда и не будет проблем с публикой.

Я видел спектакли, на которых изначально печать «быстрой кончины», потому что каждый вносит свой «минус» в них: не нравится пьеса, художник, режиссер… Какие-то внутренние конфликты коллектива всегда влияют на исход работы, это же тонкая материя.

Р. В. Над чем работаете сейчас, чем удивите «кукольный мир»?

В. З. Главное — спектакль по сказкам С. Козлова. В нем четыре персонажа — Ежик, Медвежонок, Заяц и Ворон. Сейчас задача — сделать трех первых кукол, на запястье, с рабочими глазками, ротиком, пальчиками. Куклы должны быть очень живые, послушные, трогательные. Потом начну думать декорации (надо понять, что куклы могут).

Спектакль должен существовать в некольких вариантах. С текстом, с тремя или двумя актерами (Ворон — электронно-механическая кукла), по конкретным сказкам, которые уже отобраны, инсценировка почти готова. И без текста, где каждый характер раскрывается в отношении к тому или иному объекту, ситуации, звуку (идея пришла в голову, когда прочитал книгу о Резо Габриадзе, подаренную на «Московских каникулах»).

Начинаем работу с итальянским театром кукол. История уже есть, но во что все это выльется, пока вопрос.

Хочется все-таки поставить «Трактирщиков» (мое название инсценировки Гольдони). Работы там немного — надо только сделать трех очень сложных кукол, и можно репетировать. Было бы с кем. Может, итальянцы?

К новому сезону надо привести в порядок театр, наполнить его сказочной жизнью. Работаю над

этим очень много, начиная с места, где стоит театр, здания. Потом уже оживляю пространство и необычным оформлением, и небывалыми персонажами.

Мечтаем через год провести у себя фестиваль-школу. Это должны быть как уже существующие куклы и спектакли, так и те, что появятся в процессе работы мастер-классов на фестивале. Парад премьер!!! Возможно, этого никто никогда не делал. Тем интереснее задача. Принимаем заявки.

Июль 2006 г.

В подготовке материала принимала участие

Галина НОВОПОЛЬСКАЯ

Увидел сюжет на канале "Культура", просто потрясен…

потрясена — это не то слово!

Душа ноет!Какое чудо может сотворить человек!Браво, мастер и художник и талант!