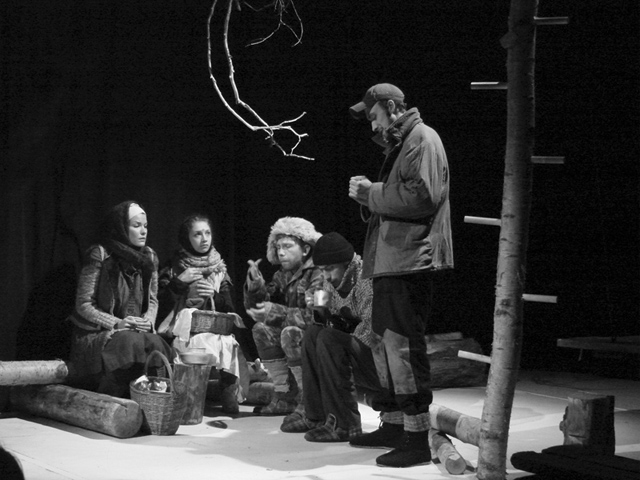

А. П. Чехов. «Дядя Ваня». Малый драматический театр — Театр Европы.

Режиссер Лев Додин,

художник Давид Боровский

Считается, что «Дядя Ваня» — самая безысходная, мрачная чеховская пьеса. «Все жизни, свершив свой печальный круг, угасли», финальное Сонино «мы увидим все небо в алмазах» — лишь осознание смерти как освобождения: только умерев, «мы отдохнем, дядя Ваня»…

Мне давно кажется, что Чехов написал почти счастливый финал. Гроза, выстрел Войницкого, крах надежд, любви, попыток вырваться — все пройдено и пережито, и наступает смирение. Привычные дела. Вафля бренчит на гитаре. Высохли листья после дождя. Высохли слезы после истерик. «Благословляю ежедневный труд» — пафос М.Цветаевой, быть может, тут излишен, но что-то благословляет финал «Дяди Вани». Правда, чтобы ощутить мудрость и тишину этой сцены, нужен опыт жизни. Чтобы пройдя боль, слезы, предательства, разочарования, безнадежность, найти в себе силы превозмочь тоску по лучшей жизни, сесть за стол, обмакнуть ручку в чернила и начать считать гречку и постное масло: «2-го февраля масла постного 20 фунтов…»

Кто переживал подобное — поймет. Кто не переживал — пусть посмотрит «Дядю Ваню» в МДТ. Это замечательный спектакль — жесткий, внятный, депрессивный и легкий. От него остается ощущение чистоты, словно дождь, стекающий по стеклу во время ночной грозы второго акта, омыл всех и всё. И прояснились смыслы, и чисты линии ролей, и на чистый деревянный пол усадьбы Войницких вышли достойные люди. Их жизнь не удалась, они смешны, но «надо жить», и они живут.

И. Иванов (Серебряков), К. Раппопорт (Елена Андреевна).

Фото В. Васильева

В мировосприятии Додина наконец наступил покой. Он шел к нему десять лет. Через агрессию «Стройбата» и «Клаустрофобии», через неживую воду «Пьесы без названия» и мертвую грязь «Чевенгура». Он пытался обрести покой в «Молли Суини», но это был покой мертвецкой. Вообще долго всё было устало и почти мертво: и «Вишневый сад», и «Платонов», и «Чайка» — стало быть, Чехов не спасал. «Дядя Ваня» — первый за много лет спектакль, где действуют нормальные несчастные люди. Додин когда-то любил их в «Братьях и сестрах», потом презирал, ненавидел, раздражался ими, выворачивал наизнанку собственные спектакли, пародируя себя прежнего, чтобы выставить миру не человека, а тварь дрожащую. Его спектакли 90-х вызывали лично у меня ответное, адекватное им, чувство — чувство нелюбви. И вдруг — «Дядя Ваня». Ощущение, что разрядилось электричество, что человек перестрадавший возвращается к людям, которых давно покинул, и возвращается не для того, чтобы судить или оценивать их. Все так просто: «16-го февраля опять масла постного 20 фунтов… Гречневой крупы…»

Просторно. Похоже на загон. Сверху, над головами — стога сена. Будто левитановские «Стога», которые тот написал в чеховском кабинете в Ялте, разрослись в декорации Давида Боровского до натуральных размеров. С самого начала догадываешься — они опустятся в финале, обозначив земную жизнь Сони и дяди Вани. Так и происходит. Но весь спектакль в воздухе усадебной жизни, где с приездом Серебрякова и Елены Андреевны все сдвинулось со своих привычных мест, абсурдно висит то, чему надлежит прочно стоять на земле, — стога сена.

У этой сдвинутой жизни, пожалуй, есть одна настоящая опора — старая нянька Марина (Нина Семенова). Она точно знает, что «Бог милостив» и что от горя и боли надо выпить липового чаю. Этим она уверенно поддерживает и Астрова, и Соню, и Серебрякова, послушно идущего за нею пить этот самый липовый чай. Няньке Марине наследует Соня в своем финальном монологе. Никаких сантиментов, никаких слез. Она говорит про небо в алмазах и ангелов не нарочно, а почти автоматически, сосредоточенно подписывая счета и произнося все, что придет на ум, чтобы не плакать: остановишься — зарыдаешь, и вот Соня говорит, говорит, делая паузы: иногда надо вникнуть в цифры, иногда — не отрываясь от счета — сглотнуть «невидимые миру слезы»… Слова рождаются не сознанием, а каким-то глубинным прозаическим знанием: «Бог сжалится над нами». Это такая же жесткая, ясная, уверенная правда, как и эти счета, как и нянькин липовый чай. Соня говорит, а Войницкий плачет, сидя напротив, — большой, неповзрослевший ребенок, у которого прошла жизнь.

Как известно, «во всем уезде было только два порядочных, интеллигентных человека», которых жизнь затянула «гнилыми испарениями», — Войницкий и Астров. В спектакле Додина и в том и в другом — Иване Петровиче и Михаиле Львовиче — отчаянно, безнадежно и безвозвратно потеряно нечто мужское: глушь, безлюдье, ежедневный труд, одиночество…

С. Курышев (Войницкий), К. Раппопорт (Елена Андреевна)

Фото В. Васильева

Слово «пошлость» — коренное для Чехова, главный его страх, главный враг, главная тоска — произошло, по Далю, от «пошлины». Пошлый — заплативший пошлину. Может быть — пошлину провинциальной жизни. Ее прозе. Ее тихому самомнению, замешанному на комплексах и не менее страшному, чем самомнение столичное («…из меня мог бы выйти Шопенгауэр, Достоевский»). И Войницкий и Астров — пошлые люди в том смысле, что тривиальны, а Астров к тому же сознает свою тривиальность. Чехов — гений еще и потому, что, слыша в сотый раз текст пьесы, которую знаешь наизусть, — каждый раз улавливаешь что-то новое. В спектакле Додина вдруг слышишь постоянно: «пошлость», «пошляческая философия», «опошлился». В первой же сцене два самых «порядочных, интеллигентных человека», усевшись на стульях, в упор, беззастенчиво (игра — и не игра) разглядывают Елену, а Астров, брюнет с фатоватыми усиками соблазнителя, все ближе и ближе пододвигает стул — чтоб покраснела… Повадки уездного ловеласа, утратившего квалификацию, смешат Елену Андреевну. Правда, и ее ходы ненамного тоньше: сказать Астрову, что леса — это скучно, и поглядеть… Кокетство, которое не претендует на флирт, но просто привычно красивой женщине из столицы.

А вообще-то ей неловко среди них. И Серебряков «углублен» в себя и что-то постоянно бормочет, «эмигрируя» от этой сонной уездной пошлости и ее мятых персонажей (его пальто, фрак, белые рубашки — способ не опуститься).

В финале после слов о двух порядочных людях Войницкий и Астров судорожно обнимутся — два пошляка «из бывших»: бывших интеллигента, бывших (и не бывших по-настоящему) мужчины…

Астров — Петр Семак специально некрасив (а когда-то, видимо, был красив…), сумрачен, зажат, носит сапоги (на дорогах грязь), мятый холщовый пиджак и надевает круглые очки, излагая сведения о лесах и лосях и понимая, как скучен Елене Андреевне. Впрочем, очки — это еще и от несвободы до пота перед женщиной, которая нравится: края карты смешно заворачиваются рулоном то справа, то слева… Елена из-за плеча испытующе смотрит не на схему, а на него — с совершенно иным подтекстом, прямо и иронически, а он бубнит под нос слова о лесах, ощущая, конечно, только ее близкое присутствие — здесь, за плечом… Этот усталый, унылый, неулыбчивый, очень провинциальный, именно что уездный доктор, только мертвецки напившись ночью, может не просто сознаться — «становлюсь пошляком», но широко и смешно запеть «Вдоль по Питерской… Да поцелуй!..» Его леса — та же работа, что и операции мужиков, умирающих под хлороформом, а разрядка — вот она, ночные пьянки с Войницким. На вопрос, любит ли он Соню, Астров отвечает без тени кокетства, потому что, кажется, с трудом понимает, о чем вообще идет речь, — их отношения с Соней прямые, внятные, дружеские. Жизнь давно загасила в нем «чувства тонкие, нежные, как цветы». В первых же фразах он признается няньке: «Чувства притупились», и это правда. Если бы не притупились, стал бы объяснять ночью Соне, что готов увлечься Еленой? Дуррак!

Астров здраво понимает, что не любит Елену, его внимание к ней — даже не страсть, это скорее врачебный процесс «ума холодных наблюдений» над собой, стремление разгорячить себя если не вином, то увлечением красотой. Доктор, он знает свой душевный недуг, поставил диагноз и теперь ищет лекарство. А когда доходит до дела, он действует действительно пошло, смешно: Войницкий с букетом роз застает не романтический поцелуй, он видит, как Астров неловко, кособоко валит Елену на стол. И понятно, что он давно не имел дел с женщинами.

А Войницкий (Сергей Курышев) — и вовсе беспол: опухший, помятый, с какими-то свалявшимися волосами, из которых Елена Андреевна скручивает рожки. Человек, давно живущий в глухомани, пьющий в жару, мягкий и нелепый, какой-то «плюшевый», бескостный. Были ли у него вообще женщины? Так ухаживают, так стоят с цветами нелепые подростки, никогда не знавшие поцелуя… В минуту краха он утыкается в колени матери, будто не называл ее недавно «старой галкой»: «Матушка, что мне делать?» — абсолютный ребенок, всю жизнь проживший с мамой. В начале нянька буквально одевает его, застегивает манжеты, а он рассуждает, рассуждает…

С. Курышев (Войницкий), П. Семак (Астров).

Фото В. Васильева

В ночной сцене дядя Ваня с Астровым всегда выпивали вполне корректно, чуть-чуть, и Соня получалась этакой ханжой, обличающей их легкое выпивание. У Додина понятно: встречаясь по ночам в комнате Ивана Петровича, эти двое всегда напиваются мертвецки, до беспамятства — как и положено. А спьяну чего требует душа? Она требует душевного разговору! И наговорившийся с Астровым, абсолютный пьяный Войницкий приходит ночью к Серебрякову — тоже по-го-во-рить, и смотрит на профессора с аппетитом охотника, нашедшего очередную жертву для излияний… Это точно — не в первый раз, и Соня с Еленой Андреевной привычно обнимают и страхуют профессора, не давая дяде Ване подсесть поближе и завести на полночи пьяную волынку про потерянную жизнь и русскую литературу… Раздражение Елены понятно, она и вправду «тупеет», когда в очередной раз этот пьяный, провинциальный, так и не ставший мужчиной человек рассказывает ей про свою любовь.

…Беседа с Серебряковым не состоялась, Елена ушла, а потребность поговорить осталась — и Войницкий разговаривает сам с собой. Его ночные рассуждения о потерянной жизни и мечты о Елене Андреевне — абсолютно бессознательные откровения (он объясняет залу, что вот если бы она была его женой и проснулась от грозы…). Додин, все одинокие монологи пьесы обернувший в зал, к зрителям, крупным планом, — находит необычайно точные мотивировки большого монолога: это узнаваемо, трогательно и очень смешно.

В спектакле нет музыки, не щебечут птицы. Несколько гитарных переборов Вафли (Александр Завьялов) и шум дождя.

Ночь, прошла гроза. Во время объяснения с Соней Елена Андреевна допивает бутылку вина, початую Астровым. Она весела, свободна, она пианистка и хочет играть. Это ее ночная воля, миг свободы, глоток воздуха после грозы — и она посылает Соню спросить разрешения у Серебрякова. Но музыка нужна Елене Андреевне сейчас, сию минуту. И пока Соня ходит, она «берет аккорды» на твердой крышке стола, где стоят пузырьки с лекарствами («И харьковские, и московские, и тульские. Всем городам надоел своей подагрой», — саркастически заметил пьяный Астров). Серебряков не разрешает сесть за рояль — и тогда Елена («была не была!») выстукивает мелодию на бутылочках… А потом резким движением опрокидывает их — и харьковские, и тульские. Жизнь свою нынешнюю опрокидывает. Когда-то в «Дяде Ване» Някрошюса герои нюхали духи Елены Андреевны из многочисленных бутылочек, стоявшщих на пианино, улавливая летучий аромат чего-то желанного, наркотического. В нынешнем «Дяде Ване» Елена играет свою мелодию на бутылочках с лекарствами, потому что ей не позволено пианино… Это так, к слову, мельком, просто возникла ассоциация.

Когда Чехов написал «Дядю Ваню» и отдал в Малый театр, Театрально-литературный комитет, состоявший из петербургских профессоров Н.И.Стороженко, А.Н.Веселовского, И.И.Иванова, вернул пьесу на доработку, сочтя немотивированными многие поступки героев и указав, что характер Елены нуждается «в большем выяснении». В спектакле МДТ послушались профессоров и Елену (Ксения Раппопорт) точно «выяснили».

Е. Калинина (Соня), С. Курышев (Войницкий).

Фото В. Васильева

В этом «Дяде Ване» понятно, почему она, красавица, вышла за Серебрякова (Игорь Иванов) — страстного, еще недавно сильного, а теперь трагически стареющего. Между ночными жалобами он вдруг проводит тыльной стороной ладони по ее груди в шелковом халате, потом привлекает Елену к себе, и она податливо, чувственно, с какой-то надеждой откликается. Они целуются (вы когда-нибудь видели, чтобы между Серебряковым и Еленой были отношения мужчины и женщины?). Еще недавно это была страсть, теперь Серебряков резко прерывает поцелуй: не стоит и начинать…

В спектакле — целый пасьянс «не мужчин». Вафля, у которого предмет гордости тот, что тридцать лет он хранит верность жене, сбежавшей от него наутро после свадьбы, «подросток» Войницкий, опошлившийся Астров, Серебряков, страдающий возрастными недугами…

Среди них живут две прекрасные женщины.

Елена Андреевна — Раппопорт не только очень красива, она естественна, честна, тактична, интеллигентна, терпелива, заботлива, чиста, порядочна, искренна, ранима (ее признание, что она «раз двадцать сегодня принималась плакать», — правда, слезы часто готовы выступить на ее прекрасных глазах, и она не стыдится их). Есть ли еще какие-то достоинства, не перечисленные выше? Все обвинения в адрес Елены Андреевны напрасны и произносятся Войницким и Астровым только потому, что мы всегда выискиваем недостатки тех, кто не отвечает нам взаимностью, и иронически обличаем их, отчуждая тем самым собственное чувство. Реальная Елена Андреевна здесь абсолютно ни при чем. С мягким юмором, не раздражаясь она относится к Войницкому (повяжет косынку — и уведет его плясать, чтобы снять общее напряжение), пряма и искренна с Соней и вообще — прекрасная женщина.

В ней есть и современная ирония («Буду играть и плакать»), и застенчивость, и стремление быть порядочной, хорошей (такая и есть). Ее женский опыт, видимо, ограничивается браком с Серебряковым. И в отношениях с Астровым она наивна, как школьница: под видом вопроса о Соне выснить что-то о себе, но так, чтобы и по отношению к Соне остаться честной. Она не лукавит, она просто хочет жить… По-детски задрав юбку, она надевает огромные серебряковские калоши — и отправляется после грозы в сырость сада, шлепать по лужам. Хоть какая-то свобода…

Несколько лет назад Раппопорт уже играла эту роль в учебном спектакле курса В.М.Фильштинского, рядом с ней была Соня — Елена Калинина. Она и нынче прекрасная Соня: простые, продуманные интонации, прямота, некоторая суровость, никакой сладости и поднятых к небу глаз. В одной из сцен она выходит без привычной косынки, скрывающей прическу, — и ее волосы оказываются такими же пышными, красивыми, «экзотическими», как волосы Елены. Она почти так же хороша. Только вот угрюмая усадебная жизнь, скованность, одиночество… Она не знает, куда девать руки, и потому часто подпирает бока. От волнения и неловкости говорит с паузами. Будто рубит фразы. Особенно — когда о лесах, об Астрове. Чтоб никто не заметил волнения (а никто и не замечает — каждый занят собой, а чувства притупились. Замечает одна Елена). Эта Соня проста и горда. Узнав о том, что Астров не любит ее, она коротко отворачивается, чтобы никто не видел слез, чтобы сделать усилие, вдох… Но тут Серебряков собирает всех на разговор.

Давно МДТ не видел таких упоительных молодых актрис.

«Дядя Ваня» Додина — не тот психологический театр, что рассматривает человека и его душевные движения под увеличительным стеклом.

«Дядя Ваня» Додина — это спектакль, несомненно, психологический, но «крупного помола», мастерский, в лучшем смысле «академический», славный крупными актерскими личностями, соединенными в ансамбль «прославленных мастеров», и развитыми, откровенными, выраженными, доведенными до конца реакциями. Кажется, что здесь МДТ наследует Товстоногову. Это вообще очень актерский спектакль, и играют все — первоклассно, как-то вдруг освобожденно и всласть. Не жмут, не нагнетают. Будто вдохнув воздуха после грозы, они отдаются движениям друг друга и общей мелодике спектакля. А Додин, читая Чехова, вдруг обнаруживает непредвиденные подробности.

Если бы Серебряков выбрал другой момент для беседы о судьбе имения, может быть, все сложилось бы иначе и домик в Финляндии устроил бы всех… Но именно теперь всем не до Серебрякова, все, абсолютно все нервно погружены в себя и плохо соображают, слушая профессора. Дядя Ваня только что застал Елену с Астровым и неотрывно смотрит на нее, а она мучается и от его взгляда, и от собственного стыда. Соня окаменела, только что узнав от Елены окончательное: Астров ее не любит. Им бы сейчас уйти друг от друга, разрыдаться каждому наедине, унять первую истерику, справиться с отчаянием краха, но Серебряков назначил встречу здесь и теперь — и происходит перенос общего нервного напряжения — на него. Он становится общим раздражителем, потому что выплеснуть наружу истинную боль нельзя, можно только заместить один сюжет — другим. И дядя Ваня хватается за револьвер…

Не только Войницкий с букетом роз застает Елену Андреевну в объятиях Астрова. В финале, когда она прибегает в последний раз поцеловать доктора («была не была!»), их застает вся честная компания во главе с Серебряковым. И его «Кто старое помянет, тому глаз вон» относится не к дяде Ване, а к ней. А знаменитое «Надо, господа, дело делать» — это уже Астрову, вжавшемуся в стенку и какому-то совсем ничтожному, мелкому, не умеющему делать свое мужское дело…

Финал «Дяди Вани» безнадежен. «Долго! Как я проживу эти тринадцать лет? Что буду делать, чем наполню их?» Это действительно страшно, и каждый знает этот самый страшный страх, и гонит его от себя, потому что, когда кончаются силы наполнять чем-то жизнь, она становится безнадежным, депрессивным ужасом неясного земного пребывания. А надо еще прожить «долгий ряд дней», как-то переходя из одного в другой и зная, что, по большому счету, ничто на этой земле не имеет конечного смысла и вся наша деятельность, творчество, преобразования etc. — только заполнение жизни, которую нам даровали без нашего ведома и велели достойно прожить, предупредив, что уныние — грех…

Жизнь, рассыпавшаяся до конца, отнявшая у всех последние надежды и иллюзии, оставляет им только дело. «Надо, господа, дело делать!» Нянька мотает шерсть, Астров едет к больным, Соня наливает в пересохшую чернильницу чернила и, не глядя ни на Астрова, ни на дядю, садится работать. Жизнь состоит из простых вещей, ясных и потому безнадежных отношений, ежедневной работы. Там, за гробом, мы скажем, что мы страдали, что мы плакали, что нам было горько. Бог милостив. Жить помогает липовый чай.

Июнь 2003 г.

комментарии