…следует разлагать мыслию всякое явление,

чтобы сперва рассмотреть, простое оно или

сложное, потом, если простое — наблюдать

его силу, а если сложное — исчислять его

образы…

Платон. Федр

— Вы анкету как читали?

— Обыкновенно. Глазами.

— А вы почитайте жо.ой.

В. Сорокин. Копейка

Сложилось так, что я не увидела ни одного спектакля

Новой драмы — 2004. И потому, прочтя подряд

с десяток пьес русской афиши фестиваля, я попыталась

визуализировать собирательный образ нового

драматического героя. Мне явился иногородний

дядька с маленькой головой, писькой до небес

и c пистолетом в руках. С. М. Эйзенштейн в редкие

минуты досуга рисовал подобные типы. Вытряхнув

из головы мерзкого дядьку, я решила не прибегать

более к деконструкции, а спокойно прогуляться по

текстам Новой драмы проторенной дорогой структурного

анализа.

Оговорюсь заранее, что выношу за скобки проблему

художественности того или иного драматургического

текста, это не моя, да и вообще бессмысленная

задача, ибо сцена сама произведет бескомпромиссный

отбор, назначив авторов «на сезон»,

«на время», «на столетие» и «на вечность». Хотя, не

скрою, существует тревога, что золотовалютного

запаса Сбербанка РФ не хватит, чтобы проплатить

«вечность» для кого-то из фигурантов этой статьи.

Моя же задача скромная: из сложения «новая драма» я попытаюсь сосредоточиться на первом, а затем

на втором понятии, применив их по очереди

к текстам русской афиши НД-2004, чтобы выяснить,

в чем, собственно, новизна феномена и в каких отношениях

состоят эти тексты с жанром драматического

письма.

Третья позиция, которую хотелось бы обсудить, —

столь часто упоминаемая в риторике маргинальность

художественного течения, которая, как подразумевается,

только лишь и способна сегодня закачать

кислород в вялые легкие профессионального

театра.

* * *

И на первый и на второй взгляд новостью явилась

для меня «половая асимметрия» (термин Г. Брандт)

феномена. Совпадение или нет, что в эпоху женского

письма в русской афише НД-2004 не возникло практически

ни одного женского имени? Что женщина

оказалась «на обочине философского внимания» не

только как автор, но и как персонаж? Что явлению

героя предшествовал, как говорят, весьма агрессивный,

слегка военизированный мужской пиар? Что

большинство юношей, мужчин, парней, мальчиков

и дядек — драматических героев пьес — весьма затруднительно

отнести к носителям перипетии, воли

или же трагической вины (о чем речь ниже), но что

все они, вне сомнения, являются носителями мужского

достоинства, кстати и некстати обнажая его на

страницах пьес. Героям НД то необходимо «теребить

ручонками свой орган» («Кислород»), то они «дрочат

и шарфиком себя душат…» («Изображая жертву»), то в лучших традициях пьесы-дискуссии бьются

над вопросом: «как, сколько, с кем и почему е…тся

герой» («Водка, е…я, телевизор»). Герой «переживает

оргазм под классическую музыку», а то попросту

кончает «на картинках», или же он готов отдать «зарплату

за одну по…бку», однако с тем условием, чтобы

«только за это, сама знаешь… поцеловать меня должна.

В одно место». И это еще малая толика примеров

того, как «новодрамцы» изображают череду «увлеченно

исповедующихся животных».

Словом, перед нами тот «архаичный мир», где

опыт жизни переживаний и смыслов описывается

в мужских категориях. Да и то, что Мишель Фуко

когда-то называл «суровой монархией пола», у наших

авторов и теоретиков-методистов переросло в

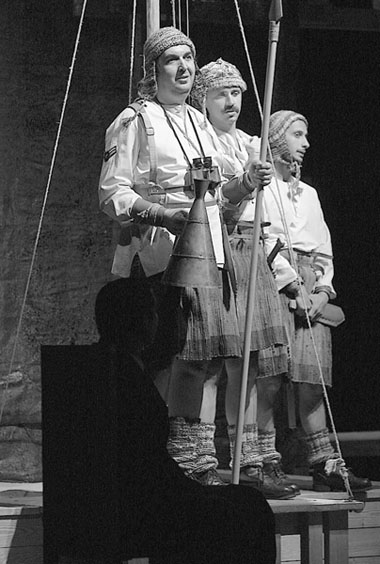

какой-то «тоталитаризм маскулинности». И если

принять во внимание, что петербургская сцена —

существо скорее женского рода, то яркая картинка,

как группа агрессивных, разнузданных, возбужденных

мужиков в полосатых майках с гиканьем и обнажая

свои мужские достоинства запрыгивает на

нее… Но стоп — вот снова, опять, словно какой-то

покойный бес деконструкции вновь уводит в сторону,

заставляя меня тыкать пальцами вовсе не по тем

клавишам, по которым хочу. Начнем все сначала.

* * *

Безусловно, практически во всем материале присутствует

новая фактура и вся эта, честно говоря,

в меру поднадоевшая атрибутика настоящего:

эти японские суси — пятнадцать разновидностей,

молдавские бомжи, киллеры, которые тоже люди,

желтая пресса, дядьки кавказской национальности,

икейские сундуки, навороченные тачки, аргентинское

вино, менты-козлы и менты душевные,

все эти риэлторы, продажные бюрократы, винтовки

с лазерным прицелом, льняные сарафаны из бутиков,

живые и мертвые солдатики, замысловатые

сексуальные акты и т. д. и т. п. Совершив внезапный

демарш с телеэкрана, элементы новой фактуры прочно и с нескрываемым кайфом осели на страницах

пьес.

Однако фактура в отношении к новаторству — дело

вторичное. Ни пьеса «Гамлет», ни пьеса «Кукольный

дом», ни пьеса «Вишневый сад» не осваивали новую,

а использовали весьма обыкновенную для своего времени

фактуру (королевский двор, мещанская семья,

дворянская усадьба), в этом смысле никак не выделяясь

из общего ряда ранее написанных произведений.

К тому же философия учит нас, что сочинительство

есть «удел человека или одаренного, или бесноватого

(одержимого), первые способны подражать

многим, вторые — заражать пафосом» (Аристотель).

От этого-то различия, из глубины веков

идущего, происходит деление драматических сочинений

на низкие и высокие жанры. И в целом деление

справедливо и по сей день, конечно, если понимать

его не слишком буквально. И сегодня существуют

среди создателей драмы, скажем языком Павича,

ловцы фактуры и ловцы времени. Первые призваны

забавлять, вторые потрясать или хотя бы волновать.

К первым относимся снисходительно, ко вторым

всерьез. Первых в когорте НД, как уже говорилось,

предостаточно, но нас-то, разумеется, больше всего

на свете интересуют последние, ибо все мы давно уж

ждем драматическое произведение, в котором отражаются

и живут «горячие точки» времени.

Что ж, говоря о проблематике, нетрудно заметить,

что традиционные кризис идентичности, кьеркегоровские

«духовные роды», самопознание и самоопределение

с позиции Я и Другой — лежат на поверхности

большинства пьес («Культурный слой»,

«Дембельский поезд», «Клаустрофобия», «Водка,

е…я, телевизор», «Мертвые уши», «Кислород», «Война

молдаван за картонную коробку»), здесь нет новизны,

а есть, во-первых, смена фактуры применения.

Во-вторых, эти традиционные коллизии авторы,

как правило, пропускают через «характерный»

фильтр, вывернув наизнанку, насильственно играя

«на понижение». Вообще, насколько я понимаю, наибольшим

успехом у представителей новой когорты

НД пользуются авторы, которые способны придумать т. н. «фишку», обозначив традиционную проблематику

иными словами («Кислород»). Странно и

то, что практически во всех текстах коллизия исследуется

и разрешается не в действии, а посредством

декларации или рассказа, хотя в декларациях НД как

течение отвергает театр как кафедру.

И все же в конце туннеля из вывернутых традиционных

смыслов брезжит свет. Ряд пьес афиши с

разных сторон и различными способами исследует

тему насильственной смерти. Опыт убийства, угрожающий

каждому: как жертве или как палачу, — эта

проблематика так или иначе присутствует в пьесах

«Изображая жертву», «Дембельский поезд», «Люди

древнейших профессий», «Война молдаван…», «Клаустрофобия» и даже «Кислород».

Да, угроза насильственной смерти, так же как и угроза

необходимости отнимать чьи-то жизни, непонятным

образом врастает в нашу социальную реальность

и образует проблему. «Любой, даже не верующий

в приметы человек может ожидать взрыв в людном

месте любого еврейского городка» — «Кислород».

Эта угроза образует проблему, потому что, во-первых,

нам трудно ее понять, а во-вторых, нам не очень

хочется ломать над ней голову, а хочется захлопнуть

перед этой проблемой дверь. И вот здесь драма чутко

улавливает новую социальную реальность.

История о том, как готовится стать и становится

убийцей сын отравленного отца, профессия которого — жертва в следственном эксперименте; история

о том, как ехали на стрелку и поубивали друг друга

киллеры, люди бизнеса и менты; как убитые на чеченской

войне отыскивают цену потерянной жизни;

убийство как первый глоток свободы и самоидентификации;

самоубийство как обретение прописки;

убийство как защита автономии, — идущие вместе,

эти тексты предъявляют горячую точку времени

внятно и цепко. Но вот идущие врозь, они предъявляют

проблему или вяло, или мутно и не являя, к сожалению,

ни платоновской силы, ни аристотелевской

бесноватости.

Нет, нащупывание проблемной конфигурации —

не есть автоматический пропуск в высокий жанр,

не есть повод для зрителя или читателя воспринять

коллизию и героев всерьез. Хотя это уже очень много.

Для возможности идентификации нам необходимо

драматическое прорабатывание, а в этом отношении

происходит какая-то чепуха. Почему же авторы,

как будто стесняясь высказаться до конца, комкают

действие («Изображая жертву»), рвут и не доигрывают

внутренние связи с другими персонажами и средой

(«Дембельский поезд»), прячутся за декларацию

«так было всегда» в ремарке («Люди древнейших профессий») — делают все, чтобы наша оптика автоматически

переводила персонажей из статуса героя в статус

телепузика, а пьесу из драматического сочинения

в жанр какой-то, блин, театральной анимации? Тому,

как мне кажется, есть несколько причин.

Часто приходилось слышать, что содержательная

новизна авторов НД базируется на отрицании

проблемности там, где она заявлялась и исследовалась

авторами прошлого. И в этом-де и заключена

эта новация оптики. В старину — убил и 200 страниц

мучился, а наш-то убил да танцевать отправился

(«Кислород») или вот отравил и наблюдал, как дохнут

(«Изображая жертву»). «Не обращаешь внимания,

и тебя ничто не коснется!» («Изображая жертву») — вот она, наша содержательная сила и новизна.

«Смерть становится НЕпроблемой», «убийство становится

НЕпроблемой» — повторяю, эту позицию

можно, при достаточно сильной оптике, принять за

смутное ощущение проблемной конфигурации времени,

но для драмы подобная формулировка, с моей

точки зрения, губительна. «Проблема в том, что НЕпроблема» — этот негативизм определяет и формат

большинства произведений, который «неформатен»

для драмы, попросту говоря, все эти пьесы слишком

короткие, чтобы разработать свою коллизию и разобраться

со своей перипетией.

Все правильно, если проблема — не проблема, то

герою в принципе не нужно пространство-время для реакции на перипетию, достаточно одной акции и

декларации. «Целое, имеющее объем», — характеризует

Аристотель хорошее драматическое сочинение,

отмечая в скобках, что существует целое и без объема.

Для высказывания «НЕпроблема» автору нужна

плоскость, а не объем: выкидывается либо серединная

часть Аристотеля («Изображая жертву», «Война

молдаван…», «Люди древнейших профессий»),

либо третья часть тезиса-антитезиса-синтеза Гегеля

(«Дембельский поезд», «Кислород»). Вообще же, замечу

в скобках, что длина-ширина большинства драматургических

опытов русской афиши НД подозрительно

соответствует 52-й части 8-серийного формата

ТВ. А подчас авторам и тех страниц, которые у них

есть, многовато, поскольку им не требуется, выражаясь

языком персонажа «Изображая жертву», «копнуть

вглубь, чтобы понять твой истинный мотив…».

Герой либо вообще не меняется, либо меняется враз,

как в сказке царевна-лягушка. Лично меня это бесит.

Во всех без исключения пьесах отсутствует процесс

драматический реакции героя на перипетию.

Не знаю, не знаю… В старину позитивная формулировка

того, что вызывает в герое драматическую

перемену, то есть в нашем случае — необходимость

совершения убийства, была категорическим императивом.

Тогда эту тему разрабатывали бы, к примеру,

так: предчувствие, попытка избегнуть, проверка

необратимости наказания, внешнего, внутреннего

(тест Раскольникова), угроза, отказ, рефлексия, петля

фабулы — нечаянный необратимый поступок

и итоговый выбор — вот такой был бы набор, называйте

как хотите, — ключей ли, отмычек, то «техно», которое позволяло читателю или зрителю наблюдать

силу произведения и причислить его к высокому

жанру. И именно такая архаика помогала

произвести в итоге «изображение лиц действующих

и действенных», а методика «НЕпроблемы» производит

пока что лишь эффект «вот ты сейчас так красиво

нам всё объяснял про твои страхи…», а мы позабавились

и тут же из головы — вон. И, по-моему,

«Проблема-НЕпроблема» — это первый методологический

нонсенс теоретиков НД.

* * *

«Никому не посвящается, потому что дурь» —

эпиграф пьесы «Люди древнейших профессий» высвечивает

отношение большинства авторов к пойманной

проблематике. И это второй казус НД, ведущий

к кризису высокого жанра.

«…сентиментальные заявления Диккенса оказываются

в противоречии с его наблюдениями, а пессимизм

Шекспира — это всего лишь уязвленность

его гуманной души. Авторам есть что показать, но

нечему учить», — так в конце XIX века драматургноватор

в лице Бернарда Шоу, «скинув с корабля

современности» предшественников, запросился на

сцену лично, чтобы, так или иначе, выразить свое

отношение к событиям и лицам. С той поры драма

изобрела множество ликов для автора: отстранение, многослойность, театр в театре, открытая декларация,

встреча автора и героев, сцена письма, ремарка,

атмосфера, интонация и, естественно, композиция

пьесы. Подобное явление автора вот уж

больше ста лет дает дополнительный интерес для

анализа пьесы. И естественно, хочется понять, а являются

ли вообще авторы НД на страницах своих

пьес, и если да — то каким образом и чему учат меня

и персонажей?

В ряде произведений («Культурный слой», «Овощи», «Изображая жертву») автора так и не удается

идентифицировать, он скрыт за гладкописью и объективизмом

ремарок, за документалистикой, за

verbatim, и невозможно установить его дыхание за

спиною киллера, риэлтора или братка. Порою, как

в «Мертвых ушах», автор выявляется в своем ироническом

отношении к персонажам, он попросту «прикалывается» над героиней: «Но, как обычно случается,

промашка с генами вышла: умственные способности

не в пример телесным чудесам оказались ничтожно

малы. И от этого Эра Николаевна пострадала

в жизни. Организм требовал много пищи — грех на

еде экономить такому человеку».

Наиболее характерная же позиция автора — отречение,

выраженное в реплике или ремарке.

«Автор не является Героем. <…> Автор никогда

не испытывает творческих кризисов, пишет легко,

вдохновенно, выполняет в срок все взятые на себя

обязательства», — из первой ремарки пьесы «Водка,

е…я, телевизор».

«…ты будешь со слезами на глазах рассказывать

историю чужой для тебя жизни. Будешь страдать

над проблемой, которой для тебя просто нет. Потому

что после таких выступлений ты идешь в „Пропаганду“,

а Санек (герой „Кислорода“. — Н. С.), о котором

ты рассказывал, наверное, идет в ж…у или куда

подальше», — из обращения героини к персонажу-автору

«Кислорода».

«ЗАНАВЕС (хотя, конечно, его может и не

быть…)» — заключительная ремарка пьесы «Люди

древнейших профессий».

То есть авторы в подавляющем большинстве

предпочитают либо не появиться вовсе, или пройтись

по собственному тексту эдакими скучающими

денди, подчеркнув как свое личное благополучие,

так и равнодушие к персонажам, превосходство

над последними или же собственную неискренность.

И техника verbatim, с моей точки зрения, как нельзя

лучше подходит для того, чтобы никто не заподозрил

тебя в «наполнении» образов собою, в этом тенесси-уильямском «ни единого слова — вне автобиографии». Интересное исключение составляет автор

«Дембельского поезда», который все же рискует показаться

и «высказаться по общим вопросам» в финале

своей пьесы: «В воздухе повисает гудок далекого

поезда. Летят самолетами, едут вагонами, спешат

мальчики домой: мертвые и живые. Тела первых

надежно упакованы в цинк снаружи, сердца вторых

намертво закованы в цинк изнутри. Мчится дембельский поезд, торопится, стучат вагоны, бегут по

рельсам, размалывая колесами судьбы и жизни».

Здесь будто бы он выходит и лично следит за тем,

чтобы читателю было не так-то просто чувствовать

себя обладателем чистой совести. И этот момент искренности

драматурга вызывает едва ли не восхищение,

поскольку искренность человека, шагающего

(пуcть даже и временно) в общей колонне, на знамени

которой начертано: «Душа — г…о. Высокая

душа… Тем более г…о» («Водка, е…я, телевизор»), —

выглядит чуть ли не актом гражданского мужества.

Мне могут возразить, что авторы пьес и в 20-м столетии

отнюдь не всегда бродили по своим страницам

с открытым забралом. Да, прошедший век предлагает

самые изысканные способы проявления концептуализма.

И чем дальше — тем большее значение приобретала

композиция произведения. Этому есть простое

объяснение: и кинематограф, и телевидение рождали

жанры, гораздо лучше, чем сцена, приспособленные

к нарративному изложению фабулы, тем самым как

бы освобождая театр и драму от «бремени» чистого

нарратива. (Этот термин, как мне кажется, в его современном

употреблении произошел от двух понятий:

narrative (англ.) — повесть, рассказ и narrow (англ.) —

узкий, ограниченный, суживаться — и означает сегодня

строго последовательный способ изложения истории,

когда автор ни разу не выходит за пределы этого

жанра, ни разу не дает мне понять, что происходящее

— не реальный случай, а, например, предмет

сочинительства. В этом смысле «Евгения Онегина» Пушкина нарративным не назовешь, А. С. все время

то отвлекается, то заявляет, что этот роман он только

начал сочинять и не знает, чем он окончится, и т. д.,

а к середине романа становится даже и неясно, а что

же важнее — кто кого любил и убил или как живет

и о чем подумывает автор этой истории.) Так вот, некоммерческая

драма в значительной части использовала

свой шанс эмансипации от узко-последовательного

пересказа событий, стремясь к более изысканной,

чем простое повествование, форме высказывания. Театр

научился буквально соединять, например, внутренний

мир героя с цепью внешних событий, строить

отношения мертвых с живущими, комбинировать

пространства и временные пласты в рамках одной

сцены, сам переход из жизни в смерть теперь мог

быть решен не только при помощи «погуляли и разлеглись», но в драматическом диалоге, и мертвые обрели

голос и плоть, и, наконец, само время стало предметом

многочисленных вариаций и экспериментов — от

простой инверсии до изысканного прослаивания, ускорения,

замедления и т. п. За примерами далеко ходить

не надо: в зарубежной афише НД-2004 значится

«Кровать для троих» — это не самое глубокое произведение

Милорада Павича, однако, являет собой прекрасный

пример соединения по крайней мере трех типов

современного драматургического монтажа: слоистость,

вариативность+метадрама.

Но наши российские авторы в этом отношении

как будто упали с неба. Композиции пьес удивили меня своей архаичностью: единство места-времени,

причино-следственное соединение эпизодов — вот,

пожалуй, и все. Но не странно ли, что практически

все пьесы русской Новой драмы используют нарративный

способ соединения сцен, а сами драматические

эпизоды, эти единицы композиции — сцена или

акт — это же сплошной нарратив! Метод, ей-богу,

не так уж плох, Шекспир и Шиллер пользовались —

и ничего, настораживает лишь, что его применяют

ВСЕ отечественные авторы (исключение из прочитанного

— «Водка, е…я, телевизор»). И даже мой отличник

— автор «Дембельского поезда» — по-ученически

отделяет сцены сна от яви, хотя в законе содержательности

(между смертью и жизнью) вполне

напрашиваются более изысканные приемы внедрения

и монтажа.

И здесь что-то заставляет меня насторожиться.

Ведь именно этот нарративный способ сочинения

и соединения эпизодов использует как основной

индустрия телесериала, коммерческого жанрового

кино, коммерческой пьесы. Как будто в момент сочинительства

за спиною у ВСЕХ авторов летал один

и тот же незримый Аполлон — редактор художественных

программ НТВ, нашептывая, что зритель не

должен напрягаться и долго жевать, заглатывая историю.

Ну и где ж тут маргинальность, неудобоваримость,

скажите на милость?

* * *

С маргинальностью вообще возникает наибольшее

количество вопросов. Чем заслужили все эти авторы

высокое звание маргиналов? Тем, что их персонажи

— преступники, заключенные и менты? Но эти

герои уже много лет, что называется, натурализовались

и ходят «на первых ролях» в отечественном телевизионном

мэйнстриме, обретя статус «социальной

маски», прыгают с канала на канал. На российской

сцене маргинальные граждане отмечают столетний

юбилей прописки в пьесе Горького «На дне»,

да и за последние десять лет натрудились и в современной

драме у Шипенко и Коляды. Язык? Ненормативная

лексика? Но нашу сцену, повторяю, уже,

выражаясь языком новодрамцев, «за.. али» этим самым

с начала перестройки Шипенко, Коляда и (забыла

фамилию). Ненормативная лексика, конечно,

до сих пор персона нон грата на телеэкране, но на

сцене, в литературе давно уже приобрела статус общедоступного

языка. В чем же тогда эта особенная

маргинальность феномена НД по отношению к авторам

прошлого? В непрофессионализме? В неумении

проработать действие? В невладении законами драматического

письма?

А пожалуй, что и так. Да. Маргинал имеет право

не владеть приемами профессии. Его работа —

пренебрегая законами жанра, создать простой мир

и убедить меня, что этот мир есть. Маргинал извлекает

смысл не из общего, а из частного, и его личность

и биография, как правило, основное горючее

в топке творениями. Маргинал — лирик наизнанку, его задача — утопить меня в своем внутреннем

мире, он мажет на мой хлеб свое личное и запихивает

в меня кусок за куском. Настоящий маргинал

— явление очень сильное, энергетичное и поэтому

своим невнятным мычанием, этой «мощью

варвара» (определение М. Шемякина), резонирующее

напрямую с Духом, минуя душу. А потому плоды

маргинала доступны не многим, а лишь духовной

элите. Профессионал владеет приемами, чтобы

извлечь и поддеть духовную субстанцию в каждом

из нас. А маргинал о таких приемах не желает знать.

И такой маргинал предчувствует, что его не услышат,

и он вопит искренне, и он мычит изо всех своих

сил, и эта искренность определяет силу его творения.

И еще. В силу своей неосведомленности маргинал

нередко избирает столь медвежий способ повествования,

столь немыслимую форму, что она-то

и становится вдруг его личным профессиональным

достижением, внезапно бросая вчерашнего маргинала

в мэйнстрим.

Но вот этой-то варварской искренности и силы,

этой апелляции к Духу, равно как и невероятных,

медвежьих способов изложения, у наших фигурантов

и в помине нет. Вместо этого они готовы предоставить

нам умеренный драматизм, декларацию неискренности,

фишки, приколы и нарративное гладкописание

в традиционном формате.

Не скрою, возникает ощущение, что маргинальность

для наших авторов — лишь маска, слегка позолоченная

Сбербанком, маргинальность — очередная

ловкая «фишка», очередной проект Золотой маски,

и кабы не она — мы никогда не сложили бы эти

разрозненные тексты для театра разного качества и

формата в «явление» новой русской маргинальной

драматургии.

* * *

Своими же декларациями и пиаровскими акциями

«новодрамцы» воспроизводят логику и приемы

вовсе не маргиналов, но левого искусства первых

лет советской власти. Все эти милые матросики-братишки, «сбрасывание с корабля современности» «тетей Мань и дядей Вань» современного театра,

пропаганда документалистики на театре и на экране

типа «вчера — музеи, храмы, библиотеки, сегодня

— крики газетчиков, скандалы, шум, кулаки, топот,

бег…» — все это уже проходила русская сцена.

Справедливости ради надо заметить, что с таких деклараций

начинали художники талантливые и даже

гениальные, хотя и никакие не маргиналы, а яркие

отличники мэйнстрима. Да и само многоликое явление

левых от Пролеткульта до Лефа представляло собой,

по крайней мере сначала, рупор правящей идеологии

на первом этапе становления молодой республики

Советов.

Нет, я ни в коем случае не утверждаю, что мышление

и мотивы к творчеству у авторов поголовно —

проектны и творческая задача, которую они решают

всем коллективом маргиналов, конъюнктурна и не обусловлена художественной внутренней задачей.

И что выполняется заказ. И всякая афиша — явление,

прежде всего, отбора, а не письма. Просто мне кажется,

что большинство этих прочитанных мною текстов

обречены сегодня в театре именно на коммерческий

успех. И их потребитель — тот же телезритель, которому,

выражаясь по-новодрамски уже «о…ел» телевизор

и он в принципе уже давно готов передвинуться

в театральное кресло, где потребует того же, что

и раньше, только «погорячее»: с ненормативом, с нетрадиционным

сексом открытым планом и т. п.

Но, как сказал Френсис Бэкон, если философ превращается

в фокусника или балаганного зазывалу —

это еще не свидетельство, что у него хороший вкус.

А вообще-то жизнь богаче наших концепций.

И возможно, через несколько лет телепузики обрастут

драматургической плотью и кровью и заставят

и нас быстро и по-простому содрогаться от ужаса

и размягчаться от сострадания в связи с их НЕпроблемой

и к тому же воспринимать как действие декларацию

или рассказ об оном. И тогда из поросли

многоликих драматургических опусов поднимется

сильное и простое дерево Новой российской драмы.

Возможно, это лишь вопрос времени. Что ж… Люди

мы местные, суетиться нам незачем, торопиться нам

некуда. Подождем.

P. S. А если честно, то думаю, что ту самую новую

драму в булгаковском ее смысле мы все же проглядели.

И что пылится теперь эта рукопись где-нибудь

в колченогом шкафу дальневосточного завлита,

а неизвестный автор спился или поменял профессию,

переехал в Квебек. И отроют ее лет через

сто или двести и пожмут плечами потомки: что ж это

вы, граждане, а?

Нет, точно, за всей этой суетой Булгакова проморгали.

Олешу подождем или как?

Тайно или явно в статье цитируются

следующие издания:

Аристотель. Поэтика // Аристотель. Соч.: В 4 т. М.: Мысль,

1984.

Платон. Федр // Платон. Диалоги. СПб.: Азбука, 2000.

Мишель Фуко и Россия: Сборник статей / Под ред. О. Хархордина.

СПб., 2001.

Брандт Г. Природа женщины. Екатеринбург, 2000.

Лоуренс Дж. Г. Теория и практика создания пьесы и киносценария.

М.: Искусство, 1960.

Шоу Б. Посвятительное послание А. Б. Уокли // Шоу Б. Полн.

собр. пьес: В 6 т. Л.: Искусство, 1979. Т. 2.

«Копейка» В. Сорокина цитируется по ротапринтному изданию,

предпринятому во время съемок картины на Мосфильме.

Цитируются также первый манифест ФЭКСов (общий псевдоним

Л. Трауберга и Г. Козинцева) «Эксцентризм» и первый манифест

русских футуристов, строки же «сидят на диване тети

Мани и дяди Вани» принадлежат В. Маяковскому.

Октябрь 2004 г.

комментарии