Для тех, кто не знает или позабыл.

Год назад мы выходили в город. Вот так взяли —

и вышли. Каждый получил точный адрес и указание, в какой день идти…

Интригующее начало, впрочем, имело внутри вполне

прозаический сюжет: редакция и примкнувшие авторы

обследовали текущий репертуар наших театров,

смотрели то, что ежедневно смотрят сотни и даже

тысячи петербуржцев и неосторожных гостей нашего

города. Репертуар недели был разрезан на мелкие

бумажки, бумажки сложены в кучки, из каждой кучки

дрожащей рукой критик-эксперт вытаскивал свой

«приговор» на вечер — и шел, чтобы к утру отослать

в редакцию от 2 000 до 3 000 знаков.

В прошлом году затея с «местной командировкой»

удалась (ведь это было впервые!). Некоторые оказались

там, где не были никогда в жизни, и потом долго

настаивали на «Выходе в город — 2» (так всегда бывает,

когда что-то получается). Действительно, впечатления

возникают сильные, необычные, бодрящие: сидишь

и не знаешь, к какому ведомству отнести происходящее

на сцене. Или, напротив, изумляешься тому, что

на вчерашнем болоте выросли диковинные художественные

цветы…

Как и всякий ремейк, «Выход в город — 2» оказался

не таким воодушевляющим. Куража стало меньше,

к тому же если в прошлом году нас преследовали

отмены спектаклей, а сами критики стойкими оловянными

солдатиками стояли (сидели) на профессиональном

посту, то нынче «Выход» попал в полосу

гриппа, кто-то из нас все время заболевал, причем

есть версия, что вирусу сдавался организм, ослабленный

за три-четыре вечера неожиданными встречами

с «очевидным — невероятным».

Что же в итоге?

В итоге странным образом число отсмотренных

и отрецензированных спектаклей абсолютно совпало

с количественными показателями прошлого года. Как

так? А вот так. Мы сами не знаем.

Путешествие по нехоженым дорожкам — 2 не продемонстрировало

нам невиданных зверей. Театр у нас

такой, как и был: треть хороших спектаклей, треть

ужасающих, треть посредственных.

Одно в этих походах хорошо: театры понимают,

что в любой момент на рядовой спектакль может

прийти критик. О спектакле все давно забыли, а он

возьми да приди посмотреть…

Никто не забыт и ничто не забыто, недреманное

критическое око второй год следит за тобой, петербургская

сцена! Порой слепнет от увиденного, но следит!

И дрогнувшая рука выводит то, что ниже прочтет

читатель журнала в разделе «Выход в город — 2».

На самом деле ничего страшного. Как писал Шварц,

«люди давят друг друга, режут родных братьев, сестер

душат… Словом, идет повседневная, будничная

жизнь». О ней-то и речь.

15 ЯНВАРЯ

И. Кальман. «Баядера». Театр Музыкальной

комедии.

Дирижеры Иштван Шилло, Янис Апсите,

режиссер Миклош Габор Кереньи,

художник Эржи Тури

Сцена из спектакля.

Фото из архива театра

Вообще-то я направлялась на «Веселую вдову»

Легара, но, пока шла в театр Музкомедии, в котором

не была, по-моему, со времен культовой в семидесятые

«Свадьбы Кречинского» Владимира

Воробьева, Легар как-то незаметно преобразился

в Кальмана, а «Веселая вдова» — в «Баядеру».

Однако «Баядера» не только не разочаровала, но некоторым

образом потрясла. Постановка — совместная

с Будапештским театром оперетты, режиссер-постановщик — Миклош Габор Кереньи, сценический

псевдоним KERO, он директор, режиссер и художественный

руководитель театра, в его постановках

идут

оперы и оперетты в Австрии, Германии, Венгрии.

Заявленные в программке иностранные дирижеры

в день моего посещения отсутствовали, дирижировал

наш — маэстро Станислав Кочановский.

Сценическая версия сильно отличается от привычного

для нас либретто Кальмана. Наполеон де Пшик

переименован и превращен в неимущего, но очень

бойкого, обаятельного и подвижного журналиста —

Сапари (И. Корытов), вместо возлюбленной Паркера

Маргарет — другая дама, Симона, впрочем, венграм

виднее, как расширить и углубить классика-соотечественника.

Основной сюжет понятен и неизменен — любовь парижской примадонны Одетты

(С. Лугова) и восточного принца Раджами, наследника

престола государства Лагор (вписана от руки

в программку фамилия актера без инициалов —

Коровин), преодолевает, как водится, опереточные,

но очень серьезные, в том числе и межкультурные,

преграды и торжествует.

Свое впечатление от декораций могу сравнить

с реакцией деревенского жителя, впервые попавшего

в Москву. Идеально сделанные, они и впрямь

напоминают сталинскую пафосную монументальность

московского метрополитена — ставки на бесшумно

двигающихся (с помощью сосредоточенных

монтировщиков) фурках изображают то стены

театра, украшенные бронзовым литьем, то — на просвет, в другом ракурсе — бога-а-атое убранство

дворца Раджами. Все стильно и красиво, ничего не шатается, не скрипит и не раздражает. В восточных

сценах картина меняется: на заднике изображена некая

абстрактная спираль, видимо, намек на кундалини,

на сцене появляются то сказочной красоты полупрозрачный

рояль, то автомобиль, то скульптуры

индийских богов, то пальмы и плоская фигура слона.

Театр не экономил на декорациях, свете и костюмах,

и зрелище действительно высокого качества,

доставляющее радость и даже восторг для глаз

и для ушей.

Слаженность оркестра с артистами бесподобна —

никаких сбоев, никаких подготовок к номерам, переглядок

дирижера с солистами, все как по маслу.

Кроме того, видимо, времена, когда обладание голосом

в оперетте давало право плохо двигаться, безвозвратно

прошли — здесь замечательные солисты

танцуют покруче балета и все как на подбор — красавцы

и красавицы в отличной физической

форме.

Многие сцены, и в частности любовный дуэт Одетты

и Раджами, решены более чем смело — не разнимая

объятий, они падают с кровати на ковер, продолжая

петь, и ничего, актеры справляются, хотя северным

зрителям, очевидно, становится слегка не по себе от такого уж очень восточного темперамента.

О. Лозовая (Мариэтта) наряду с великолепным исполнением

партий выдает просто чудеса акробатики.

Жаль, что массовка — балетная группа и отчасти

хор — не дотягивает до солистов: отработав свои номера,

они стоят в массовых сценах, напрочь выключившись

из действия, а то и переговариваются, прикалываясь

и хихикая. Еще один минус — Филипп

(В. Ярош) и Симона (Е. Забродина) не совпадают по возрасту, он слишком юн для нее, по отдельности оба

хороши, но не в паре. Впрочем, для истинных ценителей

жанра это лишь добавляет пикантности и очарования — и Кальману, и нашей Музкомедии, уровень

которой в этом спектакле поразительно высок.

Ж. Ануй. «Генералы в юбках». Театр «Буфф».

Художественный руководитель постановки

Исаак Штокбант, режиссер Геннадий Крук,

художник Леонид Пережигин

А. Соловьев (Фиссель), Е. Александров (Леон).

Фото Ю. Тспаева

Хорошо быть просто зрителем. Ничего не зная

о спектакле, вбежать «с мороза» в полный зал, когда

первые реплики спектакля уже произнесены.

15.01 я была этим «просто зрителем»: куда бегу, что

за «Генералы в юбках» — об этом я не успела подумать,

пока торчала в пробке и ползла через ветреный

мост на правый берег Невы.

Через десять минут действия я поняла, что в театре

замена: на сцене не было никаких генералов —

ни в юбках, ни без юбок, а речь шла о некоем распутнике

(правда, он был одет в мундир), французском

журналисте из «Фигаро», распятом ныне на кресте: во Франции произошла очередная «леворюция», вульгарные мужеподобные неудовлетворенные

бабы свергли «патриархамский» строй и кастрируют

мужчин, вступавших в преступную половую

связь… Гендерная проблематика и язык, на котором

изъяснялись персонажи, абсолютно соответствовали

стилю телевизионного «Аншлага», «центр внимания» (по М. Чехову, прости господи) находился у каждого актера точно в причинном месте, и они это

«биение пульса» между ног разыгрывали. Наверное,

это спектакль «Распутник», — думала я, активизируя

в сознании нечеткие сведения о городском репертуаре.

Но «Распутником» это быть тоже не могло,

поскольку на произведение Э.-Э. Шмитта не походило…

Чудовищные костюмы и декорация художников

Л. Пережигина и Л. Уваровой не позволяли часто

смотреть на сцену, глаза закрывались сами собой…

Программка соседа свидетельствовала: «Генералы». Кто же автор? Боже мой, Ануй! Жан?! Но рядом

с этой низкопробной комедией кормилец современной русской сцены Куни может пожизненно

отдыхать на курорте. Перевод С. Таска. Не может

быть! Стыд залил мое еще недавно театроведческое

лицо, а рука вывела в блокноте: «Хорошей драматургии

нет. Это я поняла 15.01.07 в 20.25». Возможно ли

превратить Ануя в «Аншлаг»? 15.01. при полном аншлаге

театр «Буфф» доказал мне: можно!

Смущал текст про «матриархат плюс электрификацию

всей страны», про «посудомойки нового поколения». Вряд ли это написал автор «Жаворонка»

и «Медеи»…

Разведка в антракте прояснила многое: «Генералы

в юбках» идут здесь семнадцатый сезон! Стало понятно:

за долгие годы (боже, когда спектакль вышел,

«ПТЖ» еще не родился!) абсолютно весь текст классика

французского интеллектуализма актеры переговорили

своими словами…

«Может быть, декорации и костюмы хотя бы обновить?» — робко спросила я после спектакля. Мне

объяснили, что как раз недавно обновили, раньше

играли в других.

Но одна радость все же была. На фоне постыдного

женского состава и маловнятного (даже в плане дикции)

Е. Александрова (журналист Леон) блистал в роли

адвоката-трансвестита М. Султаниязов. Да, он работал

«под Хазанова», да, «неловкое самочувствие

между

ног» тоже являлось «ведущим обстоятельством»,

но не физиологическим, а чисто буффонным, травестийным, как и внутренние метания мужчины, который

то ли маскируется, то ли правда проделал «революционную

пластическую операцию». Но любая реплика

была живой, импровизационной, точной.

Пьесу Ануя можно смело рекомендовать театральной

России. Она актуальнее, чем в период создания.

Она горько и жестко констатирует вырождение

в современном мире и мужчин и женщин.

Сочувствовать у Ануя некому, в то время как зал театра

«Буфф» явно сочувствовал всем бабникам.

И это правильно в стране, где женщин вдвое больше,

чем мужчин!

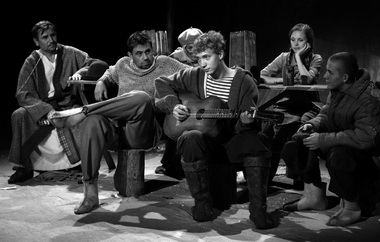

Р. Киплинг. «Из Ливерпульской гавани».

Санкт-Петербургский кукольный Театр сказки.

Режиссер Игорь Игнатьев, художник Анна Игнатьева

Сцена из спектакля.

Фото О. Кирсановой

Этот спектакль родился в ту пору, когда я была первоклассницей

и могла бы стать благодарной зрительницей.

Но как-то сложилось, что кукольный Театр

сказки в детстве оказался в стороне от моих театральных маршрутов. Поэтому 15 января 2008

года

на спектакле «Из Ливерпульской гавани» состоялось

мое знакомство с театром, куклами и актерами

Игоря Игнатьева. Так что мой взгляд вполне неофитский

и наивный.

Сказки Киплинга, которые легли в основу спектакля, — чудесны. Остроумные истории про прожорливого

кита, ленивого верблюда и грубого бегемота радуют

родителей так же, как детей. Рассказывают эти

сказки четверо энергичных английских джентльменов. Помогают им смешные, немного уродливые,

но, в общем, очаровательные куклы, и куклы эти не оживают сами собой, как обычно бывает в кукольных

спектаклях, их здесь оживляют. Прямо на глазах

у зрителей, не прячась за ширмами, актеры берут

в руки кукол и играют в них, как играют дети своими

игрушками. Куклы скорее обозначают персонажей,

перевоплощаются в них — актеры. Непонятная

козявка даже не напоминает рыбку, о которой идет

речь, зато игривая пластика актера, вредно-насмешливое

выражение его лица и губки бантиком мгновенно

дают представление о том, что это за рыбка,

каков ее характер, даже цвет и размер. И сколько коварства

и насмешек придется вытерпеть от нее доверчивому

и прожорливому киту!

Актеры поют, танцуют, играют вроде бы даже

с удовольствием, несмотря на безумствующий

зал варваров-первоклашек, ведущих себя словно

толпа нетрезвых взрослых на стадионе. Выйдя

в 11 утра в помаде и париках на крохотную сцену,

они, кажется, и правда получают кайф, распевая «Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам суда…

куда? Туда? Сюда! Суда уходят в плаванье к далеким берегам».

И все-таки спектакль показался мне каким-то

усталым, «пожилым». Все как будто бы из позавчера,

и задор этот уже не настоящий, а отголосок былого

задора. Батарея садится, необходимо зарядное устройство.

А еще хочется протереть тряпочкой изображение,

как экран телевизора, потерявший яркость.

Б. Томас. «Тетка Чарлея из Бразилии». Театр

«Приют Комедианта».

Режиссер Виктор Минков,

художник Ирина Долгова

А. Ронис (Бабс).

Фото из архива театра

Анонс спектакля твердо обещал, что «театр решил

рискнуть и не бояться сравнений со всенародно любимым

фильмом». Программка успокоительно называла

Баберлея, как и положено, лордом. Кроме того,

в списке действующих лиц значилось игривое Хор да

Балет. Музыкальное оформление из цитат лучших мировых

мюзиклов — «Вестсайдская история», «Иосиф и его братья», «Кабаре», «Кошки», «Чикаго» — обнадеживало:

все чисто, никакого контрафакта, никаких «вторых

рук».

Началось действие. Кордебалет оказался двумя

вполне симпатичными парами, которые как-то умудрялись

заполнить собой все свободное от героев пьесы

пространство в самые неожиданные моменты. Хора,

правда, не было, как, впрочем, и соло, поскольку включалась

откровенная фонограмма. Но двигались под музыку

и герои и «подтанцовка» вполне сносно. Появился

А. Ронис, милый, долговязый, с копной вьющихся волос,

ничем не напоминающий киношный «прототип». Затем

Л. Тубелевич — Дворецкий, эмоциональный и трезвый

в отличие от героя В. Гафта, и, наконец, со странностями,

в роскошной чалме, но без всяких проблем с опорно-двигательным аппаратом Н. Денисов — Полковник.

Сердце мое возрадовалось в ожидании открытий и не ощутило подвоха, когда Бабс переоделся

в тревожно-зеленое с бахромой и — зачем-то — парик. Ронис аккуратно

добавил в роль толику женского начала, посмаковал весьма точно кокетливые манеры и вернулся

к Бабсу. Но вот появились девицы, закрутилась интрига,

и как гром среди ясного неба прозвучал характерный,

знакомый донельзя смешок. В одно мгновение хороший

артист А. Ронис уничтожил роль, которую тонко,

со вкусом вел, и стал, похоже с ведома постановщика,

грубо, безвкусно играть хорошего артиста А. Калягина.

Действие набирало обороты, на моих глазах спектакль

трансформировался в чудовищную по бездарности копию

фильма Титова. Когда же из-за кулис, активно работая

локтями и клацая зубами, вырулил з. а. Е. Филатов

в полосатом костюме Джигарханяна, я поняла, что

театроведческое правило «умри, но досмотри» в данном

случае рыночных отношений неуместно. И если

мне предлагают товар из серии секонд-хенд, он должен,

как минимум, хорошо сидеть.

П. Чайковский. «Щелкунчик». Мариинский театр.

Декорации, костюмы и постановка

Михаила Шемякина, хореография Кирилла Симонова

Сцена из спектакля.

Фото Н. Разиной

«Щелкунчик» в Мариинке, безусловно, спектакль

художника. Благодаря ему и хореографии Кирилла

Симонова, ненавязчиво сочетающей классику и модерн,

с «Щелкунчика» содран глянец утренника, намертво

к нему прилипший. При этом не чувствуется

стремления произвести революцию — просто создатели

спектакля перечитали Гофмана и поставили сказку

так, как будто ее никто не ставил до сих пор. Игнорируя

то обстоятельство, что любой обыватель знает, каким

«должен быть» «Щелкунчик» Чайковского, и именно за тем, «расклассическим», балетом идет в театр. Такого

зрителя спектакль не то чтобы шокирует, но оставляет

в странном недоумении. Зато позволяет с видом знатока

порассуждать в антракте: «Декорации, конечно,

потрясающие, но вот сам балет…»

С обывательской точки зрения в балете нужно,

чтоб танцевали и чтоб было красиво. А тут действие

начинается на огромной кухне, где на стенах

висят громадные головы каких-то свиноподобных

чудищ, гостиную Штальбаумов украшает огромная

картина с неприятным носорогом. И никакой

рождественской

заснеженной благости — гости

постепенно наедаются, напиваются и, вихляясь, исполняют

какой-то неприличный совместный танец.

Мамы, пришедшие в театр с детьми, недовольны —

где тот самый, знакомый с детства, балет? Вместо

танца — пантомима, пластические миниатюры и отталкивающие

образы. И при этом в разворачивающейся

перед нами картине столько иронии, точности

наблюдений и настоящей, неподслащенной фантазии!

И самый консервативный зритель не может

удержаться от аплодисментов, когда подвыпившие

Штальбаумы провожают гостей — длинную вереницу

больших и маленьких шуб, накидок, шляпок

и шляп. Эти закутанные,

мелко семенящие фигуры,

исчезающие в огромной черной двери, за которой

валит снег, — уже скорее гоголевский образ, жутковатый

и смешной.

Жутковатого в спектакле вообще много — очень

гофмановского/шемякинского жутковато-прекрасного.

Например, заснеженное кладбище, по которому

скользят тени умерших детей (натурально, дети,

бледные, с синими кругами вокруг глаз и длинными

церковными свечами в окоченевших ручках). Или танец

снежинок на том же кладбище. Балерины одеты в черные пачки с белыми комочками словно бы налипшего

мокрого снега. Черный снег — верная смерть.

Но тут выходит крючковатый Дроссельмейер и, как

и было обещано в программке, останавливает снежную

бурю. Он это делает так — протягивает вперед

ручку и мелко машет ею, как машут на ластящуюся

не вовремя кошку. А. Адасинский давно не играет

Дроссельмейера в этом спектакле, зато теперь

Адасинского здорово похоже играет Р. Скрипкин.

И вот как он машет на снежинок ручкой… Это такая

наглость, от которой я прихожу в восторг. Потому

что эта вольность разрушает фальшь условного до мозга костей «прекрасного искусства балета». И имеет

художественную ценность и смысл. Все происходящее

перед нами — настоящий плод детской фантазии,

в которой есть место и прекрасному, и ужасному,

но добро все-таки побеждает.

Прыгают по сцене непонятные существа, похожие

на белые сахарные головы (они обозначены в программке

как Пульчинеллы), бегают туда-сюда маленькие

пирожные на ножках, размахивает тоненькой шпагой

самый загадочный персонаж спектакля Человек-муха,

крысы продолжают поедать огромный торт, у подножия

которого собрались в финале сказочные победители…

Какая-то мама сзади недоуменно спрашивает:

«Что это?» Сын уверенно отвечает,

хлопая изо всех сил

в ладошки: «Это же сказка!»

16 ЯНВАРЯ

«Энтин-шоу, или Ничего на свете лучше нету».

ТЮЗ им. А. Брянцева.

Постановка Марка Розовского,

музыкальный руководитель Давид Тухманов

Е. Сиротин в спектакле.

Фото из архива театра

16 января на восьмом году жизни спектакль закончил

свой жизненный путь.

Адольф Шапиро снял его с репертуара недрогнувшей

рукой. Под аплодисменты занятых в опусе Марка

Григорьевича артистов.

По идее «Энтин» без диагноза «несовместимость

с жизнью» мог бы украшать афишу еще лет десять

запросто. Задумка — чудесная. Шлягеры Гладкова,

Дунаевского, Рыбникова, Тухманова, Шаинского на стихи Ю. Энтина поразительно и живучи, и востребованы.

Современный маленький ребенок реагирует

на любой звук из «Бременских музыкантов» так же

страстно, как его дед. И все эти чунги с чангами еще

милы его не до самого конца отданному компьютерным

монстрам сердцу. Превратить милейшие песенки

в запоминающиеся сценические картинки мог бы,

как мне кажется, любой наделенный средней степенью

одаренности и вкуса режиссер. Да и музыка, которая

здесь главное действующее лицо, способна отвлечь

от погрешностей. Известно же, что музыка, исполняющая

в драмтеатре даже третьестепенные роли,

часто служит отличным костылем.

Однако шоу сбацано (нет более вежливых слов) таким

неодаренным образом, что «Лесной олень» обезножен.

Не умчаться в его страну. На сцене неряшливо,

несмешно, однообразно, скучно, некрасиво, пошловато.

Не решено, не придумано. Вернее, придумано площе

некуда. Одним словом, затянулась эта гладь тиной

исключительно бурой.

Представить, что спектакль сочинил человек, когда-то прикасавшийся к холстомеровским сединам,

решительно невозможно! Равно как нелегко понять,

отчего блестящий Давид Тухманов провалил роль муз.

руководителя. Артисты же не халтурили. Честно пели

вживую. Старались «зажечь», провоцировали зал

на подпевание, танцы на местах и в проходах. Зал сопротивлялся.

Сначала не пел и не танцевал, затем —

еле-еле. Еще один пример того, как маленький ребенок

не клюет на крючок с фальшдрайвом.

Р. S. Реаниматором у одра «Энтин-шоу» отчего-то

оказалась… билетерша в летах. Час сорок она металась

в танце по проходам зала. Ладони отбивали такт,

лицо лучилось. По-видимому, вкупе с артистами пыталась

«зажечь». «А что это с тетей?» — тихо сказал

мальчик, сидящий рядом со мной…

С. Буранов. «Утоли моя печали…».

Театр им. В. Комиссаржевской.

Режиссер Георгий Корольчук,

художник Кристина Кошкина

Сцена из спектакля.

Фото из архива театра

Ой, мама родная! Караул, что же делать! Не учили

меня писать про такой театр…

А если бы учили, то рецензия называлась бы

«Ниточка от голубца». Почти весь первый акт

пожилой русский балагур доцент Владимир

Алексеевич дурит немецкого зятя Вернера: мол,

нечаянно съеденная

ниточка, которой был перевязан

домашний голубец, может кишочку перетянуть

и потому зятю надо корпус держать вытянутым.

А глупый немец верит и ходит — как шест

проглотил, ниточку выпрямляет.

Сколько ниточке-веревочке ни виться — все

равно конец придет, — утешала я себя. Но конец

все не наступал и не наступал (в смысле — конец

спектакля. Мой-то конец был близок). Он не наступал,

потому что давали большой отечественный

обед: кроме голубцов в пьесе неведомого мне

Буранова (хочется назвать его «Кармина Буранов»)

была приготовлена настоящая сборная солянка.

Тут вам и голодные перестроечные 90-е годы, когда

к родителям-бюджетникам приезжает на неделю

прагматичная дочь, живущая в Германии с мужем

и сыном. Время, правду сказать, создатели

спектакля помнят неточно: не был в начале 90-х

развит интернет, а телевизор не передавал рекламу

памперсов, но это неважно, заменим соленые

огурцы солеными помидорами. Вместо мяса мелко

покрошим кухонные разговоры о том, «откуда

сейчас взялись богатые» и что «все воруют», лук

заменят «острые» взаимоотношения наших русских

людей, которые помнят блокаду, — с немцами,

у которых хорошие военные пенсии «за Курскую

дугу». Споем «На пыльных тропинках далеких планет» так, чтобы зал стал подпевать, затем пустим голосом

Ивана Ивановича Краско пару молитв, приправим

похлебку несколькими сценическими

шутками («Я хочу выпить за вас». — «Зачем? Я вроде и сам могу!»), пошлем постанывающую героиню

Н. Четвериковой на утреннюю службу в храм, откроем

настоящее шампанское так, чтобы пробка полетела

в зал, — и подадим это блюдо зрителю, слегка

разогрев его на несильном огне лирических взаимоотношений

русского деда и немецкого внучка, а также

явлением умершей старухи-матери (звучит песня

«Поговори со мною, мама…»). Мать в исполнении

Г. Короткевич и правда трогает. Говорю без иронии.

Эту «тьму низких истин» в сценографической

упаковке образца 1960-х зритель хлебает с общепитовской

деловитостью с 2000-го года. На моих глазах

16 января ему, зрителю, дали ниточку от голубца,

и он проглотил ее, хотя наш был зритель, отечественный,

не немец. А уж где был сам голубец и что

будет дальше с кишечником — это знает русский балагур,

сыгранный обаятельным И. И. Краско.

«Наивно. Супер». Театральная симуляция

по мотивам книги Э. Лу.

Группа «Недотеатр»

(в помещении актерского клуба «Антресоль»).

Режиссер Борис Павлович

А. Машанов в спектакле.

Фото из архива театра

Прелестный моноспектакль по культовой для нынешних

двадцатилетних книжке. А. Машанов, известный

своими ролями у Могучего, актер исключительного

обаяния, органики и сценической свободы, пошел

непростым путем — минуя сюжет и главные идеи

инфантильной прозы знаменитого норвежца, минуя

«букву», он попытался передать «дух», позаимствовав

у Лу способ мышления героя и стиль его речи, присвоив

себе его характер и некоторые проблемы.

Он рассказывает

нам, пятидесяти пяти зрителям, сидящим

в крошечном зальчике, в основном про себя — как он

прочел книгу, как встречался с автором, как задумал

спектакль, как искал для него реквизит, детально перечисляет,

где что купил, уподобляясь герою книги,

зацикливается на подробностях,

казалось бы излишних, — в каком кафе у него украли велосипед, почему

мяч желтый, а не красный, красных в магазине не было,

сколько он заплатил за необходимые для действия телевизор,

проигрыватель, за починку видеокамеры…

Ожидающие внятного сюжета и действия обломаются — здесь действительно происходит симуляция,

интерактивная игра, вербальная и контактная импровизация,

учитывающая наши, а не европейские

реалии: зритель — почти добровольно — должен помочь

снять на камеру сначала финал с аплодисментами

и поклонами, отзывы публики на спектакль,

который еще только начался. Девушка, которая быстро

печатает — а такая непременно находится в зале, — должна помочь набрать на ноутбуке письмо

Эрленду Лу, потом каждый должен сказать в камеру,

что для него самое важное в жизни, какие игрушки

у него были в детстве… Видеофильм тоже будет

отправлен Лу в доказательство того, что спектакль

состоялся. Зрители с охотой участвуют — те, кто не прочь всегда оставаться детьми. Есть замечательные

эпизоды и мизансцены, кодирующие пространство

спектакля формулой живой жизни: изображающий

отца ходит вместе с актером по кругу — это ведь здорово,

когда можно молча походить вокруг дома вместе

с отцом. Такая игра почти равна жизни.

И все же главные вопросы, сделавшие книгу

Лу «евангелием современной молодежи», остаются

за кадром. Как выбраться из пустоты, возникающей

в собственном бытии, почему время

течет не везде и не всегда одинаково, почему с возрастом исчезает ощущение, что все взаимосвязано,

как и зачем жить — Машанов этих тем не касается.

Поиски адекватности театрального текста

литературному остались в рамках физического

и сценического, но не метафизического

мира.

Возможно, эту грань и не стоит переступать, ведь

если перенести весь космос книжки Лу на русскую

почву, получится еще один Раскольников

и называться это будет не «Наивно. Супер», а, скажем,

«Цинично. Страшно» или «Холодно. Пусто». И еще —

создатели этого очень интересного спектакля явно

хотели избежать встречи с призраком отца жанра

Гришковца, им это удалось не в полной мере, тень его

все же витает, суфлируя предельно искренние, свойские интонации и охраняя свой ареал монообитания.

У.-С. Моэм. «Красотка и семья». Театр «Русская антреприза

им. Андрея Миронова».

Режиссер Влад Фурман, художник Олег Молчанов

Сцена из спектакля.

Фото В. Постнова

В театре уютно, тепло и пестро. Каждый уголок обжит — где нет цветной фотографии, там цветочек или

бархатная скамеечка. Приятный мужской голос периодически

напоминает о юбилее театра и его художественного

руководителя, рекомендует покупать книги

юбиляра. Контролеры приветливы, гардеробщицы

улыбчивы, директор встречает зрителей в фойе.

Семейная атмосфера. Переаншлаг.

Программка, как всегда подробно, сообщает об авторе,

пьесе и о том, как воспринимать предстоящий

спектакль. «Красотка и семья», 1918 года рождения —

«гротескная комедия» («типично французская завязка», «все признаки для создания спектакля-шлягера»),

«нужна сегодня не меньше, чем „серьезные“ театральные

постановки». В принципе, уже страшно.

Голос Ю. Яковлева, вдохновенно переводящего

знаменитую песню «All you need is love», настраивает

на ностальгический лад и навевает приятные необременительные

воспоминания о многочисленных

советских фильмах — музыкальных комедиях и детективах — про жизнь заграницы, преимущественно

англоговорящей.

Содержание пьесы и спектакля исчерпывающе изложено

в той же программке: «Красавица Виктория

в одночасье становится женой двух мужей и впридачу

невестой состоятельного джентльмена. Правда,

для осуществления своих планов ей все-таки надо

стать свободной…» Добавить нечего.

Н. Попова щеголяет сверкающими и пушистыми

нарядами, таращит глазки и отставляет пальчик,

демонстрируя выразительность и диапазон актрисы

ситкома. М. Разумовский говорит голосом

попугая из мультфильма «Бюро находок», а Л. Вагнер — голосом вороны из «Возвращения блудного

попугая». Время от времени актеры позволяют себе

невинные импровизации, провокации в адрес партнеров,

и с первого ряда отчетливо видны общие

попытки сдержать «раскол». Пьеса кишит репризами

вроде «ничто не доставляет женщине такой уверенности

в себе, как маникюр» и «муж всего лишь

муж, его мнение не в счет». Хорошие артисты выглядят

в ней как переростки

в коротких штанишках.

Чего там играть-то! Они прекрасно понимают,

в чем участвуют, особо себя не утруждают, и спектакль,

премьера которого состоялась в марте прошлого

года, уже выглядит усталым — ни блеска, ни азарта, ни подлинного остроумия.

Рассуждать серьезно о наличии такого рода спектаклей

в репертуаре театра — все равно что спорить

о необходимости сериалов на телевидении. «Милый

пустячок», «забавная безделица», «здравствуйте,

я ваша прекрасная няня». Есть спрос. Любители

подобного жанра в финале активно хлопают хорошим

артистам, которых, слава Богу, можно увидеть

в этом же театре в совершенно других, достойных

ролях.

А. Дюма. «Молодость Людовика XIV (страсть

и власть)». Театр «Буфф».

Режиссер

Исаак Штокбант, художник Яна Штокбант

Г. Савченко (Мольер), И. Кузнецов (Людовик).

Фото Ю. Тспаева

Пьеса Дюма-отца — одна из лучших комедий интриги.

Что-что, а фабулы этот гигант пера сочинять умел.

Интерес театра к давно и прочно забытой у нас «французской

штучке» можно только приветствовать. Тем

более удивительно было видеть зал, заполненный лишь

на треть. Перед спектаклем одна из сидящих рядом девушек

терпеливо объясняла другой, о каком французском

монархе пойдет речь: Людовик XIV — родной сын

Людовика XIII, которого играл Табаков в фильме про Боярского и подвески Алисы Фрейндлих. Соединение

контекстов работало на спектакль — имена Мазарини,

Анны Австрийской, Людовика и Мольера оказались

почти привычными для уха усталого труженика, заглянувшего

на красный огонек «Буффа» в тот серый

будничный вечер. Не было сомнений, что бурные события

придворной жизни в Венсенне, где двадцатилетний

Людовик, наставленный молодым Мольером,

стал реально править Францией, вырвав «руль» у своей

мамаши и Его Преосвященства, и развлекут, и отвлекут

публику от мелких повседневных забот. Меня

же интересовал иной аспект зрелища: соединение

Буффа с Дюма-отцом.

Оформление состояло из ладьи, офицера и слона:

обитые шелковыми обоями ширмы, имевшие

контуры огромных шахмат, с одной стороны, не давали забыть, что перед нами студенческое шоу:

по ходу действия ширмы оживали и мелкими

шажками семенили то влево, то вправо; а с другой

стороны, этот прием явно пародировал концептуальную

сценографию семидесятых годов прошлого

века. Появившиеся вскоре позолоченные кресла

из ИКЕА (аналогичные стоят на кухне у меня

и у вас) поддержали лукаво-пародийную тенденцию,

вызвав заметное оживление среди публики.

Собственно буффонным был один персонаж: отец

Мольера обойщик Поклен (А. Истомин) — обложенный

подушками человек-шар не зря носился

по сцене, поминутно падая и охая, — согласно

законам жанра десятое падение и двенадцатый

«ох» развеселили публику. Верзила Мазарини

(Д. Кузеняткин) и мегера Анна Австрийская

(Ю. Овсянникова) работали много тоньше, создавая

комедийные типажи. Молодежь играла жанр

как умела. Всех точнее был, по-моему, Филипп,

младший брат короля: этот порхающий херувим

срывал все попадающиеся на его пути цветы удовольствия,

а между тем актер (А. Подберезский)

держался в отношении образа дистанционно, давая

понять, что этот малый вообще-то не промах

и не та фитюлька или пустышка, каким хочет казаться

всем без исключения. Но вот что обидно:

герой — Людовик XIV (И. Кузнецов) и героиня —

Мария Манчини (К. Бондарева) вообще не держали

дистанции и проживали свои нехитрые страдания

со всей старательностью неофитов. Когда

Кузнецов — похожий на рыжего клоуна маленький

веселый крепыш — появился на сцене, на секунду

показалось, что об ином Людовике в «Буффе» можно

и не мечтать. Но вот герой мучительно задумался

и страстно затосковал, и обещанный буфф обернулся

мелодрамой о непростом выборе молодого

человека, а спектакль — студенческим экзаменом.

А между тем лукавый Дюма тонко спародировал не только историческую действительность и ее вершителей,

предметом насмешки стал сам художественный

метод эпохи классицизма: долг и чувство

боролись в юном Людовике от пробуждения до завтрака,

выбор в пользу долга и объяснение с отправленной

в отставку возлюбленной вошли в утренний

протокол короля. Так что, как ни странно,

в «Буффе» мне не хватило именно буффа. Хотя финальный

танец-поклон с традиционными антраша,

отлично исполненный актерами, отчасти компенсировал

недостачу.

Н. Саймон. «Осенний покер».

Проект «Театральный марафон».

Режиссер Александр Синотов

В этот «Выход в город» по заданию редакции мне

повезло исключительно: я все время попадала на спектакли со «звездами». Ах, сколько светил смогла

я лицезреть из темного партера! Сколько обнаженных

женских плеч и биноклей, нацеленных на сцену даже со второго ряда! И сколько цветов…

В театр я бежала по заданию — куда отправили,

туда и пошла, не интересуясь ничем, кроме места и времени, поэтому праздничная атмосфера в обычный

будний день на рядовом спектакле текущего

репертуара меня удивила и насторожила. И вот…

Свет погас, занавес открылся и… я еще не успела

понять, что произошло, как была буквально оглушена

громом оваций. На сцене восседал всенародно

любимый мент Дукалис в форме американского

копа. Потом пришел второй, не менее любимый —

Федорцов (да простят меня поклонники, не помню

я его киношной фамилии). Овации усилились.

Чуть ли не на каждое слово, слетавшее с губ кумиров,

зал реагировал как на великолепно сыгранный

монолог — громом аплодисментов.

Хотя история была совсем не про звезд первого

эшелона. Звезды чуть скромнее Е. Александров

и М. Султаниязов при периодическом вкраплении

супергероев С. Селина и А. Федорцова и с эпизодической

помощью О. Базилевич и М. Бычковой сыграли

историю про мужскую дружбу. Которая подвергается

нешуточному испытанию: два брошенных

женами в меру упитанных мужчины в самом

расцвете сил решают жить вместе. Один педант

и чистюля, второй настоящий мужчина — убежденный

неряха. И вот возникает драматическая

коллизия…

Вокруг этой ситуации три часа вертится все

действие, не сдвигаясь с мертвой точки. Герой

Александрова моет и требует чистоты, герой

Султаниязова пачкает и протестует. Их приятели,

герои Селина и Федорцова, посмотрев на это дело,

поскорее сбегают, и даже одинокие девушки надолго

здесь не задерживаются. Текст пьесы состоит из

реприз, которые актеры то более, то менее смешно

произносят.

Я понимаю, что пьеса Саймона — это «легкий

жанр», но как же тяжело смотреть эти «легонькие» комедии. Я также понимаю, что зрители в театр

приходят не на работу, как я, а чтобы получить

удовольствие… Я вот только не понимаю,

как им удается получать удовольствие от спектакля

«Осенний покер»?

А. Глазунов. «Раймонда». Мариинский театр.

Дирижер Борис Грузин, хореография

Мариуса Петипа в редакции Константина

Сергеева, художник Симон Вирсаладзе

Сцена из спектакля.

Фото Н. Разиной

Несколько «первых выступлений» в ответственных

партиях начиная с заглавной. О. Новикова —

Раймонда: изумительный рисунок Петипа она ничем

не оскорбляет, зал посылает ей аплодисменты

заслуженно и исправно.

Нет (пока?) масштаба и единого дыхания, единой

идеи. Гобелен с портретом рыцаря де Бриена —

часть декорации и «фишка» в либретто, но не идеал,

одухотворяющий танец героини в двух картинах

«сна». От аккуратно исполненных номеров далеко

до Раймонды. В великом балете почти нет сюжета,

здесь танец вдохновлен стремлением к идеалу — до визионерства.

Раймонда одержима видением идеала, и все

последующее подчинено этому основному мотиву.

16 января сего года несчастный сарацин

Абдерахман, неудачливый соперник де Бриена, оказался

в темпераментном исполнении Д. Пыхачова

главным. Его исступленное влечение к Раймонде —

рифма, зеркальное отражение ее гипнотической

одержимости Рыцарем. Но в отсутствие этого генерального

стержня погибающий Абдерахман, всем

существом тянущийся к прохладной Раймонде,

становится безусловно драматическим центром

балетного спектакля, и это очевидный «перекос».

Вполне замечательны испанский (Е. Михайловцева и К. Янгуразов) и венгерский (А. Соколова и Д. Шарапов)

танцы. Но очень жаль, что задуманный

как апофеоз, венчающий одухотворенный

романтический путь героини, третий акт поневоле

предоставлен сам себе, дивертисментен.

Великая партия балетного репертуара (очень помню

в ней Ирину Колпакову) оказалась пока еще не взятой крепостью, при всей очевидной технической

оснащенности Новиковой. Раймонда, по-видимому,

как никакая иная партия, требует зрелого

артистизма.

А. Дюма-сын. «Дама с камелиями». Театр «Приют

Комедианта».

Режиссер Вениамин Фильштинский,

художник Владимир Фирер

Сцена из спектакля.

Фото В. Постнова

Мысль о том, что мир бездушен и механистичен,

применительно к «Даме с камелиями» совсем

не нова. И мысль о том, что все на продажу — вещи,

люди, чувства, — тоже. Дальше начинается или не начинается искусство.

Спектакль по образу напоминает механическую

игрушку позапрошлого века. Манекены-автоматы,

двигающиеся по раз и навсегда заданной

траектории, и живые манекены, не способные

ее как-то изменить, населяют сцену. Чугунные

решетки и фонари создают строгую симметрию

не столько парижского бульвара, сколько вокзала,

с которого никак не уехать. Все одеты в серый

цвет — мышиный, безликий, обезличивающий.

В таком же или почти таком же сером Арман

Дюваль. Спектакль — его монолог. Воспоминание

о любви, усиливающееся постепенно чувство, что

уход из жизни — это навсегда. Всплески отчаяния

пронзают спектакль точками-вспышками. Будто из-под земли, бьет белый свет, и Арман падает на него

как подкошенный — раз за разом.

Только один персонаж наделен цветом — нетрудно

догадаться, что это Маргарита Готье. Красное

платье в начале, белое в деревенских сценах, черное — после разрыва и белое одеяние в финале. Она

единственная меняется — не по одежде только, по

сути. Грубовато-вульгарная в первой своей сцене,

она даже кажется не такой уж и молодой, а потом —

все чаще в ней проглядывает девчонка. Трогает

именно это — молодость героев и их исполнителей

(С. Горелик и А. Кудренко). В очень жестко прочерченном

режиссерской рукой В. Фильштинского рисунке

спектакля, классическом по стройности и ясности

мысли, они, существуя в заданной пластике

и интонациях вроде бы современников Дюма, переселяют

своих героев в XXI век. Вольно или невольно,

они несут мироощущение сегодняшней улицы.

Глядя на них, ни на секунду не забываешь, что за стенами «Приюта Комедианта» — Садовая.

Они не играют костюмных монстров и не изображают чьи-то чувства — они их присвоили и вернули персонажам

Дюма живыми — без пафоса и мелодрамы

(это вытравлено из спектакля каленым железом).

Поэтому ощущение, что литературный текст прочитан

как в первый раз и решительно переинтонирован — до смены жанра. На сцене не драма и тем

более не мелодрама, скорее, трагифарс, выстроенный

на острых перебивках настроений, на дистанцировании

от материала, на полемике с традицией.

Работает контраст небытовой, кукольной пластики

условно-персонифицированной толпы и совершенно

реальных, обыденных движений главных героев

(но и им приходят на помощь в любовных дуэтах

искусство хореографии и изобретательность балетмейстера

С. Грицая).

В роли «традиции» выступает музыка Верди

к оперному варианту произведения Дюма. Эта музыка

вроде бы развенчана и вывернута, передразнена

намеренно сниженным исполнением — и арии

Жоржа Жермона, и выкриков Альфреда — «эту женщину

вы знали»… Музыка отобрана у этих персонажей,

отдана циничным комедиантам, тем, что вроде

бы победили в борьбе против живых чувств, против

человеческой подлинности. Но в финале, после

ухода Маргариты, когда затерявшийся в серой

толпе Арман застывает и виден лишь в общей массе

сквозь белый тюлевый занавес, тема любви из

«Травиаты» гениального Верди звучит на два форте.

Душераздирающе, трагично, победно…

17 ЯНВАРЯ

Дж. Пуччини. «Мадам Баттерфлай». Мариинский

театр.

Дирижер Павел Бубельников, режиссер

Мариуш Трелинский, художник Борис Кудличка

Сцена из спектакля.

Фото Н. Разиной

Этому спектаклю сразу хочется поставить пять

звезд. И это раздражает. Стремишься разглядеть

сбой, неправильность, «косой зубик» Анны

Карениной, а его-то и нет. Во всем царят точность,

мера, гармония, красота. Яснее ясного, что творили

это волшебство иноземцы. И вся твоя «ни в чем

не знающая меры» сущность бунтует. Жаждет

сопротивляться и силе музыки, и силе зрелища.

Выдумывает разные причины. В первом акте,

например, закрадывается мысль, что ритуальная

образность сценографии (абсолютно чуждой

как всякой этнографичности, так и привычного

в опере контекстного соединения) — это попросту

компьютерный симулякр, созданный опытной

рукой дизайнера. Но симулякр-то, как правило,

не волнует. А здесь в финале второго акта, когда

Баттерфлай (Е. Попова) скромно стоит в углу

авансцены, смотрит в зал, а в это время никто не поет, — испытываешь непривычное в опере чувство

безотчетной тревоги. Потому что утлые японские

лодочки с трогательными фонариками на среднем плане затмеваются огромной, до колосников,

тенью — то ли Судьбы, то ли остова современного

американского лайнера. Постепенно эта

тень накрывает все: и море, и небо, и сценическое

действие. Очевидно, что ставил оперу отнюдь

не дизайнер, а кинематографист. Плоскостное горизонтально

прочерченное действие четко разделено

на планы: крупный, средний, дальний; каждый

план в каждую секунду живет напряженным

действием. В финале катарсис достигается вот как:

режиссер внезапно объединяет все три плана, но

пространство не обретает глубины и работает как

огромный плакат. Где-то высоко на кроваво-красном

фоне — маленькая фигурка Баттерфлай и ритуальное

харакири, внизу — искаженное оперной

гримасой огромное лицо Пинкертона (А. Агади).

Творя мизансцены, режиссер не скрывает, а подчеркивает

странности этой оперы, атмосферное,

символическое, короче говоря, внефабульное развитие

действия. Но даже и в моменты его фабульного

течения Трелинский выстраивает «надфабульные» связи. Дуэт Шарплеса (В. Герелло) и Баттерфлай

во втором действии развивается по логике

новой драмы: американский консул приходит

сказать японке, что ее муж женился на американской

девушке, а она своими ухищрениями так и не позволяет ему этого сделать; режиссер же доводит

эту сцену до высокого абсурда: героиня, как

птица, перепрыгивает с ветки на ветку, исчезает

и появляется где-то на другом плане пространства,

околдовывая Шарплеса, «уводя» его от цели, как

от гнезда. Кстати, этот диалог и начинается вопросом

японки: когда в Америке вьют гнезда птицы?

А в третьем действии эффект от зловещего появления

в доме Баттерфлай Кэт, жены Пинкертона

(Е. Крапивина), усиливается тем, что эта молчащая

фигура на протяжении акта статична и ужас наводит

ее голова, наглухо закрытая шляпой, похожей

на огромную устрицу. А как только Баттерфлай

«распаковывает» шляпу и открывает лицо счастливой

соперницы, — ужас поражает ее саму. Так

режиссер разворачивает напряженное сценическое

действие, где судьба все крепче и крепче сжимает

в ладонях беззащитную бабочку.

Хотя надо сказать, что оперность и декоративность

вовсе не чужды этому спектаклю, но это-то новое качество оперной условности не мешает

нам воспринимать события всерьез. Возможно,

то, что мы с опозданием увидели в постановке

Трелинского (этот спектакль, живущий на мариинской

сцене около двух лет, есть буквальный перенос

варшавской постановки 1999 года, и перенос

не первый — та же сценическая бригада в 2001 году

поставила «Баттерфлай» в Вашингтоне), — и есть

новая оперная условность, опирающаяся в своем

художественном решении на эстетику не XIX, но

XX века?

Пели как всегда хорошо. И Пуччини не подвел.

В. Аллен. «Sex comedy в летнюю ночь». Театр им. В. Комиссаржевской.

Режиссер Валерий Гришко, художник Александр Горенштейн

Е. Иванов (Эндрю), Е. Симонова (Адриана).

Фото из архива театра

Сидя в зале Комиссаржевки, я представляла себя

режиссером А. Морфовым. Как будто сидит он (я)

в шестом ряду на приставном стуле, глядит на сцену,

на которой в другие дни идет его «Сон в летнюю

ночь», и думает… Дальше представлять себе режиссера

А. Морфова я не могла, потому что не знаю,

употребляет ли он нецензурную русскую лексику

(я не употребляю) и как звучит по-болгарски что-нибудь вроде слова «дрянь»…

Разбираться в спектакле «Sex comedy в летнюю

ночь» (живущем в репертуаре с 2002 года) не представляется

возможным. Лучше не прикасаться

к этой китчевой фальшивке. А если тронуть гнилую

обертку истории о трех парах, встретившихся во

время week-end’а, — внутри окажется одна немудрящая

мысль о том, что не бывает любви без секса,

одна остроумная фраза («Секс снимает напряжение,

а любовь усиливает его»), топорно-притворная игра

актеров в убогих декорациях и вялое похотливое

похохатывание неполного зала при общем внутреннем

сговоре зрителей и сцены: «Мы нравственны,

мы про секс ничего не знаем вообще…»

Имея на сегодняшний день в репертуаре «Сон

в летнюю ночь», второй «летней ночью» театр демонстрирует

абсолютные сумерки своего художественного сознания. Две ночи на один театр — это

уже полный мрак.

Э. Де Филиппо. «Призраки». Театр Комедии им. Н. Акимова.

Режиссер Татьяна Казакова,

художник Эмиль Капелюш

А. Сулимов (Раффаэле), С. Барковский (Паскуале).

Фото из архива театра

Совсем несмешная комедия с малопонятным

режиссерским намерением — попытка притянуть

текст к сегодняшнему дню, раскрыть проблему общественного

неравенства, оправдать мужиков, неспособных

содержать жену? Или… наоборот? В результате

все растворилось в сонной атмосфере «палаццо» образца 2005 года на сцене театра Северной

столицы. Лохмотья драного синтепона — суперзанавеса,

символизирующие нищету, отнюдь не спорят

с фактурами ветхих полупрозрачных гобеленов,

из которых состоят стены якобы роскошного

особняка. В нем поселилась семейная пара — ее

нанял хозяин, чтобы развеять мрачную легенду

о призраках, обитающих в доме. Призраком оказывается

любовник жены красавчик Альфредо

(Д. Зайцев), он подбрасывает мужу деньги, чтобы

тот смотрел на неверность жены сквозь пальцы,

и муж в исполнении С. Барковского, специально

приглашенного на эту роль из Молодежного театра,

послушно не замечает реальности, предпочитая

клянчить, даже требовать деньги у «призрака».

Однако этот двусмысленный персонаж, Паскуале,

альфонс и сутенер своей жены, вызвал такое необъяснимое

русское сострадание со стороны исполнителя

и режиссера, что превратился в некоего

гоголевского героя с примесью «достоевщинки», в униженного и оскорбленного Башмачкина,

но с изощренностью Фомы Опискина. Такого груза

комедия не выдерживает, жанр перекашивается,

пьеса тонет, прочие актеры выплывают кто

как может — нет команды, нет ансамбля, нет цельности

приема, на берегу не успели договориться,

где находятся — то ли в селе Степанчиково, то ли

в жаркой Италии, идет снег, дождь, гремит гром,

мигает свет — театр ведь! — материализуется семья

призраков в прозрачных дождевиках — жена

Альфредо с детьми и родителями явилась в дом любовницы

за своим муженьком.

Т. Полонская так старается выправить действие

в сторону комедии, что, пожалуй, этот эпизод

просто выпадает из спектакля — он оказывается

грубовато-фарсовым и смешным. Абсолютно загадочной

остается и фигура жены Паскуале, Марии,

из-за которой, собственно, весь сыр-бор, в исполнении

Грачевой (вписана в программку без инициалов).

Удивительно органичная актриса с внешностью

Марии Шнайдер, она выглядит лет на шестнадцать,

прелестная романтическая барышня — сама

чистота и благородство. Представить себе, что она

жена или любовница кого-то из местных, мне не удалось. Твердо отвергая домогательства своего

мужа Паскуале-Опискина, она выразительно сверкала

полными слез глазами. Поразительно, что актриса

не была пустой ни секунды — что-то она, наклонив

голову и отвернувшись от зала, внутри переживала.

Но вот что? Высокие, одним словом, отношения,

недоступные моему разуму.

В. и О. Пресняковы. «Изображая жертву». Театр

«Балтийский дом».

Режиссер Игорь Коняев,

художники Петр Окунев, Ольга Шаишмелашвили

Сцена из спектакля.

Фото В. Луповского

В хорошем советском фильме героиня Лии

Ахеджаковой говорит: «Один маленький мальчик

написал „У верблюда два горба, потому что жизнь

борьба“». Я теперь знаю, кто этот мальчик, — это

Валя (А. Сильянов), герой спектакля «Изображая

жертву». Мальчик, который так и не вырос и все еще

продолжает исследовать жизнь и бороться.

Мир, в котором живет герой, похож на боксерский

ринг: замкнутый квадрат, окруженный зрителями,

и сверху, с вышек, наблюдают арбитры-уродцы

(тряпичные куклы). И во что бы ни трансформировалась

сцена-ринг, Валя не сходит с нее, но…

никогда не участвует в драке. Он только наблюдатель.

Его борьба — это неучастие в драках, которые

разворачиваются перед ним. Его вызов активно

живущим, действующим, «боксирующим» героям-«взрослым» — выход из игры. Из игры и — из жизни,

он имитирует жизнь, изображает «сына» для матери,

«любовника» для невесты, «племянника» для

дяди, «сотрудника» для капитана. Вертлявый, кривляющийся,

инфантильный юноша, его мир распался

на какие-то кадры кино (которые транслируются

на экраны телевизоров), его культурный слой —

лишившиеся смысла и целостности образы, кадры,

фразы из чего-то бывшего «великим» и потерявшего

смысл, растащенного на цитаты. Но в этом спектакле

герою братьев Пресняковых достается весь драматизм:

он драматически переживает собственный

распад и распад мира вокруг, «ненастоящесть» всего

и всех. Зато «взрослые», цельные и «живые», кажутся

монстрами, а их нравственные ценности — пугающими

и нежизнеспособными, несмотря на свою

«правильность».

Этот спектакль стал провокационным. После вышедшего

год назад фильма молодежь идет на него,

уже зная и текст и сюжет. Идет, потому что «прется» от пьесы Пресняковых. 80% зрительской аудитории — молодые люди, они смеются, переглядываются

и аплодируют, узнавая в герое самих себя

и принимая себя — такими. Но «взрослые» в зале не смеются, а когда начинается монолог капитана, пересыпанный

матерной бранью, стремятся покинуть

зал, как покинули бы его мать и отчим Вали. Ни этот

текст, ни спектакль, ни самих себя они принимать не желают. «Что это за театр?!» — возмущались женщины

возраста матери героя в очереди в гардероб.

«Изображая жертву» ставит «диагноз» сидящим

в зале: готовы ли вы взглянуть на себя таких, какие

вы есть, или уже можете только изображать?

«Создателям спектакля — респект».

Э.-Э. Шмитт. «Оскар и Розовая дама».

Театр им. Ленсовета.

Режиссер Владислав Пази,

художник Мария Брянцева

А. Фрейндлих в спектакле.

Фото П. Маркина

Средней руки пьеса предлагает потенциальному

исполнителю не так много инструментов для создания

роли: жалость, демонстративную религиозную

смиренность и пафос. Ни одним из предложений

Алиса Фрейндлих не пользуется. При всей

спекулятивности темы трехчасовое действо не рвет душу и не выжимает слезу. Хотя кое-кто в зале,

конечно, хлюпает носом, считывая лишь сюжет

о мальчике, умирающем от лейкемии. Сюжет, который

режиссер и актриса отправили на периферию

постановки, ибо интересовала их как раз героиня,

а не герой. И не могу

согласиться с коллегами,

едва ли не поголовно

отсылавшими

читателя к роли

Малыша: дескать, играла

уже Фрейндлих

мальчишку и вот талантливо

ностальгирует,

перевоплощаясь

из дамы в ребенка.

Да, пожилая сиделка

обретает новые,

«детские» интонации,

мелодику речи и манеру

двигаться, когда

ведет монолог от имени Оскара. Но ни на мгновение актриса

не выходит из роли Розовой дамы,

через которую и пропущены

все метаморфозы

с голосом и пластикой. Не мальчишку играет

Фрейндлих, что для актрисы ее класса не фокус, не «за него», а воспоминание о нем, мудрый и милосердный

взгляд взрослого, пережившего и эту, очередную

потерю. И еще сложнее: в начале каждого

письма актриса специально прячет свою героиню за ее подопечного. Злость ли, отчаянье ли, восторг ли

звучат в двух словах «Дорогой Бог…» с такой энергичной

наивностью, что на первых порах зал отзывается

смехом, сопереживая Оскару, и лишь потом

угадывает в этом бодром рефрене совсем недетское

упорство — во что бы то ни стало не упрекнуть

всесильного адресата. Как это сделано, понять

трудно. Написать невозможно. Но именно в этом

тонкость и изысканность сценического решения.

И именно в этом сюжет.

В. Карасев. «Дачницы». Театр «Комедианты».

Режиссер Борис Войцеховский, художник Светлана Матвеева

Сцена из спектакля.

Фото из архива театра

На ум приходит открытый Бернардом Шоу жанр

«приятной пьесы», и это лучшее, что можно сказать

о спектакле. В программке жанр обозначен как фарс-детектив. За названием, шутливо горьковским, следует

подзаголовок, также без всяких последствий отсылающий

к Булгакову: «Мертвое тело».

Кровь претворяется в вино, труп в синюшного алкоголика,

алкаш в трезвенника при галстуке. В этой гиньольной

роли хозяина дачи я видела Г. Спириденко, вполне и замечательно простодушного.

Бедовая хозяйка,

грозившая «урыть» своих

дачниц за съеденную

ягодку и сорванный цветок,

расцветает сама при

таком-то повороте событий

(Л. Климова). Замиряются

и вечно пикирующиеся дачницы — бабушка с внучкой

(О. Яковлева и Н. Терехова).

Кроткая мать (Т. Попенко)

до конца несет свой крест не самой выигрышной роли.

Т. Кожевникова, играющая домработницу (условнейшая

позиция пьесы), находит чудесный контакт с залом:

носительница здравого смысла в безумной семейке,

российский вариант зрелой субретки.

Можно сказать, что легкий, с изяществом перелетающий

от шутки к шутке диалог играется так же без

претензии на многозначительность. Спектакль идет

уже пять лет. Публика «отдыхает душой», реагирует

адекватно, радуясь истории с чудесными метаморфозами,

которых так не хватает в жизни.

18 ЯНВАРЯ

Т. Уильямс. «Стеклянный зверинец». Театр «Приют

Комедианта».

Режиссер Елена Черная, художник Борис Анушин

И. Патракова (Аманда), С. Щедрина (Лаура).

Фото из архива театра

Что было плохого — это иллюстративность. Зритель

не должен ни о чем думать. Зритель не обязан ничего

знать. Всю информацию, необходимую для того, чтобы

переварить действие, зритель должен получить по

ходу оного. Причем в легкой и увлекательной манере.

Эти «золотые правила» коммерческого ТV соблюдались

здесь с завидной усердностью: фабулу и ретроспективную

композицию пьесы иллюстрировал

стихотворный текст (так и не атрибутированный ни

мною, ни в программке спектакля): вложенное в уста

Тома (а кого же еще?) стихотворение о возвращении

Одиссея на родной остров Итаку начинало спектакль.

В нужном месте поэтического пролога вспыхивала

комната, где неподвижно сидящие за столом Аманда

(И. Патракова) и Лаура (С. Щедрина) иллюстрировали

собой ту самую Итаку, куда так хочет, но никак не может прорваться Том-Одиссей (А. Сильянов). Кроме

этого, потолок комнаты время от времени опускался,

превращаясь в экран, где отвратительного качества

видеоряд иллюстрировал то текст героев (Лаура говорит

о том, что ходила в Ботанический сад, — на экране

растения), то их мысли (возвращение на Итаку сопровождали

кадры приближающегося берега), то места

действия (Том уходит в кино — на экране виды ночного

города с небоскребами или дорожные огни). Да, экран предлагал использовать сам Уильямс, выводя

на него то надписи, то изображения. Но воля автора

отнюдь не оправдывает идею постановщиков воплотить

ее в столь непоэтичном ключе. Обстановка комнаты

также иллюстрировала авторскую ремарку: на переднем плане спальня Лауры с этажеркой и стеклянным

зверинцем, на втором — столовая, слева — фотография

отца. Не учитывался лишь один фактор: действие

пьесы — воспоминания человека, предупреждал

Уильямс, и поэтому обстановка нереалистична. Мне

показалось, что облик комнаты нарочито функционален,

сформирован из недорогой «разношерстной» мебели,

но в сам образ дома-зверинца сценографическая

составляющая не вложила ничего. А может, бюджет

был невелик?

Что было хорошего — это ансамбль. Честность

актерского проживания. Стеклянный «зверинец»

образно воспроизведен на уровне актерского исполнения.

И здесь, как мне кажется, присутствовал

и режиссерский концепт. Мать, сестра и брат — то

по очереди, то все разом — являли собой трогательных загнанных, обреченных зверьков, с тою лишь

разницей, что Лаура этого и не скрывала, а живущие

рядом Аманда и Том ни в коем случае не хотели

признаваться, что и они — хрупкие стеклянные

звери. Звериные повадки Лауры и Аманды выстроены

даже на уровне пластики и манеры речи, подчас

они не говорят, а издают неясные звуки, Том более

сдержан, но и он в минуты раздражения выдает

свою идентичность этому «зверинцу». Интересно,

что и пришедший якобы из другого мира Джим

О’Коннор (В. Куликов), которого обычно играют

эдаким толстокожим яппи, здесь был явлен тем

же зверьком, лишь с более скромным, а потому не слишком бросающимся в глаза окрасом. Встретив на своем пути гораздо более хрупкую, чем он сам, душу,

этот Джим на секунду ощущал себя человеком, радовался,

учил, точнее, дрессировал Лауру, выписывал

ей рецепты и проводил над нею опыты обретения

счастья… И вдруг поджимал стеклянный хвостик

и убегал, опасаясь, что еще чуть-чуть — и его

собственную душу здесь вдребезги разобьют. В финале

в зал транслировался гуманистический мессидж:

все люди на свете сделаны из одного вещества — стекла. А иных попросту и нет.

Зрителей было много, и народ был счастлив: посмеялись

и поплакали от души.

М. Фрейн. «Копенгаген». БДТ им. Г. Товстоногова.

Режиссер Темур Чхеидзе, художник Георгий Алекси-Месхишвили

Сцена из спектакля.

Фото С. Ионова

У спектакля свой, и очень благодарный, «физически

подготовленный», зритель, который тащится от

загробных бесед про атомную бомбу и для которого

предметом восхищения является то, что актеры не путают терминов и О. Басилашвили выучил такое количество

текста. Про бомбу и впрямь увлекательно,

особенно если публику держать на антрепризно-коммерческом

пайке и потом — раз, а вот интеллектуальная

драма! Ну-ка, кто тут у нас интеллектуал?

Изумительной красоты и придумки формальная

декорация существует сама по себе, в сочетании же

с режиссерскими приемами и актерской жизнью теряет

свою пластическую идею и смотрится дешевой

и мертвой архаикой из семидесятых. Ощущение, что

запитано все от одной розетки и энергии на всех не хватает — чтобы зашевелились актеры, надо «выключить

декорацию», если же поехал круг и поплыла

проекция облачков по заднику — актеры должны

замереть.

Но вот что касается текста — в этот день в спектакле

было чудовищное число речевых помарок,

оговорок и просто несуразностей, от которых ухо

как-то тревожится и вянет. Переводчик ли напереводил,

Фрейн ли насочинял или В. Дегтярь так

вспомнил текст, не знаю, но «обобрать как липку»

в карты по-русски нельзя, можно «ободрать как

липку» или «обобрать до нитки». Или вот — фразы

подряд одна за другой: «оставили в покое», «я беспокоился за вас», «теперь можешь спать спокойно».

«Отказывались пожать мне рукУ» — с ударением на последний слог. М. Лаврова в этот вечер вообще

разговаривала, не открывая рта, как чревовещатель,

и запиналась постоянно — как будто это черновой

прогон, а не спектакль. Это, извините, БДТ?

Или куда мы попали?

Ой, да впечатлений еще много… Только зря это все я пишу.

Ш. де Лакло. «Опасные связи». Театр Сатиры

на Васильевском.

Режиссер Сергей Черкасский,

художники Светлана Ставцева, Алексей Киселев

Н. Кутасова (Маркиза де Мертей), Е. Дятлов (Виконт де Вальмонт).

Фото К. Синявского

«Это выше моих сил!» — кричал герой Е. Дятлова.

И во мне впервые за три часа спектакля возник какой-то душевный отклик. Я готова была вместе с героем так

же отчаянно и безутешно кричать: «ЭТО ВЫШЕ МОИХ СИЛ!» Выше моих сил смотреть спектакль «Опасные

связи» в театре Сатиры на Васильевском.

В полумраке на сцену выпархивает виконт де

Вальмонт — народный мент, герой боксерского ринга,

партнер Дианы Арбениной в шоу «Две звезды» и прочая,

и прочая, и прочая… — сам Дятлов в бархатных

штанах! Он выходит, осененный своей телеэкранной

славой, как виконт — своей дурной репутацией. Герой

девичьих грез! И штаны в обтяжку, и походка небрежная,

и ямочка на щеке, и голос знаменитый, бархатный.

Казалось бы, маркизе де Мертей пари держать

не нужно — и так понятно, что перед Вальмонтом—Дятловым не устоит ни одна девица ни на сцене, ни

в зале. И правда, все зрительницы от 12 до 80 включительно

пали к ногам экранного супермена, едва он появился.

Неистовые аплодисменты. Но нет! Мы с мадам

де Турвель держались изо всех сил.

Дятлов громко произносил текст, писал пламенные

письма, играл ямочками и сверкал очами, праведница

металась, сомневалась и под конец сдалась. Я же стояла

насмерть как скала, и победу надо мной ни Дятлов,

ни Вальмонт не одержали.

Кто же из двух виртуозных сердцеловов победил

в этом состязании, виконт де Вальмонт или маркиза де

Мертей? Судя по значительному и масштабному финалу

незначительного Вальмонта, режиссер присудил победу

ему. А мое сердце дрогнуло от прекрасной игры актрисы

Н. Кутасовой. Эта маркиза ведет свою игру виртуозно,

без единого срыва, она изысканно провоцирует

простоватого и напыщенно-пылкого Вальмонта, играет

с ним как кошка с мышкой. Он проиграл ей с самого

начала. Мой голос за Кутасову-маркизу.

«Коммерсанты». Инсценированный роман

Ильи Штемлера (драматические хроники 90-х).

Театр «Остров». Инсценировка, постановка

Александра Болонина

Два с лишним часа без антракта в зале царило гробовое

молчание. Не от потрясения. От оцепенения. Ни инсценировкой, ни пьесой нельзя назвать примитивные

диалоги, рядом с которыми любой сериальный

звук — художественное открытие.

Исполнители по двое или по трое жались на авансцене.

Иногда расходились вправо и влево. Иногда

присаживались на банкетку, единственный сценографический

атрибут. Артистам нужен лишь коврик,

когда они талантливы. В противном случае

(он, увы, — наш) оставленные наедине друг с другом

на абсолютно голой сцене актеры выглядят не страшно — чудовищно.

Признаков даже слабой режиссерской руки обнаружить

не удалось вовсе. Изготовленный г-ном

Болониным продукт не просто неудобоварим. Больше:

он — криминален. Если бы существовала уголовная

ответственность за оскорбление чести и достоинства

Мельпомены, воплотившие «Коммерсантов» оказались

бы обреченными на немалый срок с полной

конфискацией.

А между тем 18 января в цокольный этаж дома Бенуа

спустились: Д. Гранин, А. Кушнер, Ю. Рытхэу, В. Попов,

И. Шадхан, И. Фоняков, М. Тайманов с сестрой и супругой,

а также другие представители интеллигенции.

Высокий слет и спектакль посвящались 75-летию Ильи

Штемлера, личного друга вышеперечисленных.

Обсуждение роли нашего, по мнению поклонников,

советского Хейли в истории русской словесности оставим

литературоведам. Скажу лишь одно: во времена

разгула наташ нечаевых с их дискредитирующими понятие

«книга» творениями типа «Куршевель» сочинения

Штемлера пробуждают чувства добрые. Да и многоголосый

хор поет про него (за глаза, что особенно

ценно) одну песню, ключевые слова которой: «Илья

Петрович — чудесный, мягкий, интеллигентный».

Хороший человек и талантливый писатель, увы, синонимами

никогда не являлись, но в данном случае

информация о личных качествах писателя умножает

досаду. За него.

И еще. Высказываю исключительно гипотезу, возможно,

заблуждаюсь: Штемлер не может не осознавать

того, что подустарел. Представить же мысли пожилого

человека, держащего путь с «ярмарки», согласитесь,

легко. Многим на этом невеселом пути свойственно тормозить, обольщаться, не вникать в качество

возможностей, иллюзорно удлиняющих дорогу. Что,

собственно, сделал Болонин? Своим подношением

подставил известного литератора.

Однако некоторую пользу от встречи с «Коммерсантами» я усматриваю.

Господа коллеги, когда вы остаетесь в состоянии

крайнего неудовольствия от разнообразных театральных

кушаний, прежде чем вонзать в них критическое

жало, загляните на Каменноостровский. Недавно

мне крайне не понравился спектакль одного молодого

режиссера. Теперь же кажется, что он — чистый

Феллини периода расцвета.

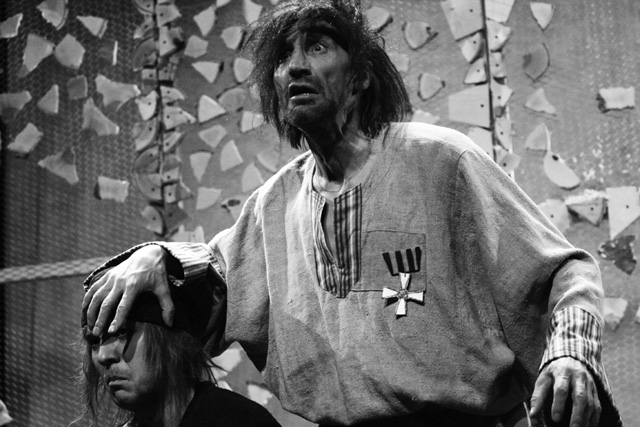

И еще: в помещении «Острова» есть отдельная комната,

со стен которой на нас смотрит А. Володин, якобы

нежно относившийся к болонинским опусам. Далее —

произношу самую расхожую цитату из К. С. С.

Верю, однако, в другое: Александр Моисеевич ежедневно

тихо говорит своему тезке: «Стыдно». Тезка не слышит.

Ф. Легар. «Веселая вдова». Театр Музыкальной

комедии.

Постановка Миклоша Синетара, художник Миклош Фехер

Сцена из спектакля.

Фото В. Постнова

Очень красиво. Очень. Видимо, как надо. Изгиб модерна

в выгородках. Изумрудные павлины на заднике.

Очень красиво. И поют — тоже красиво. Как положено,

рядком вдоль рампы или в полупрофиль, если дуэт.

А зал — полный — внимает. И в зале — то же: красиво,

просторно, места все заняты, публика нарядная, веера,

лорнеты, туфельки-ботиночки. Праздник. И главное,

неизъяснимым образом сразу понятно, что все будет

хорошо. Что она никого другого не полюбит и они все

равно поженятся. Даже обидно, никакой интриги.

Не очень понятно, почему первое действие вдвое короче

второго. И почему Вдова — веселая. У Легара, может,

и веселая, а у нас очень даже серьезная женщина,

во всяком случае, в исполнении С. Луговой. Ко всему,

что происходит вокруг, она подходит как-то обстоятельно

и даже в щекотливой истории с подменой в павильоне

ведет себя без пафоса, но и не сомневаясь в незыблемости

своей безупречной репутации.

Кто по-настоящему веселит и героев и публику, так

это Ольга — О. Лозовая. Она и в образе светской дамы

притягивает внимание какой-то скрытой энергетикой,

что ли. А уж когда из жены советника преображается

в кабаретную актерку — глаз не оторвать. То, как грациозно

из общего канкана она садится в шпагат, приводит

зал в неистовство. Я насчитала четыре непринужденных

повтора этого трюка на бис, после чего несколько

затруднительно было вспомнить, что речь,

собственно, о совсем других персонажах. Но очень

красиво. Очень!

«Losers XP». Театр «Lusores» в помещении театра «Особняк».

Режиссер Александр Савчук

Сцена из спектакля.

Фото А. Коновалова

Первый вариант спектакля был показан на сцене

«Особняка» в 2004 году. А эскизы к нему родились

еще в ту пору, когда Александр Савчук учился в Мастерской

Геннадия Тростянецкого. Теперь вот вторая

редакция.

На сцене в полумраке спиной к нам стоят обнаженные

юноша и девушка. Он надрывно кричит: «Галкин

переехал жить к Пугачевой! Позор Киркорову!!!»

А дальше — полтора часа остроумнейших миниатюр,

посвященных теме повсеместной и непрерывной е…

мозгов. Бешеный ритм, классная музыка, крики, шепот,

истерика, предельная откровенность, вода, тесто,

лента Мебиуса, кажущееся отсутствие смысла…

Будь этот спектакль показан лет семь назад в Москве,

будь он сыгран самоуверенными агрессивными

«новодрамовцами» — он непременно вызвал бы фурор

и объездил все мировые фестивали. Но играют

его умные и интеллигентные петербургские мальчики

и девочки. Играют сегодня, когда все, кажется, на эту

тему уже сказано, показано, выкричано и выблевано.

Однако вышеуказанный процесс определенных действий, производимых над нашим мозгом средствами

массовой информации и общей социокультурной памятью,

успешно продолжается. Вероятно, именно поэтому

Александр Савчук и его коллеги выпускают в свет

«устаревший» по форме спектакль. В Петербурге, до которого

все новое и радикальное не просто медленно доходит,

а катастрофически медленно доползает, это выглядит

смело. И даже симпатично, несмотря на то, что

на сцене творится нечто весьма малосимпатичное.

Он и она на дискотеке. Дергаются под невыносимо

громкую музыку. Он кричит: «Тебе здесь нравится?» Она, не прерывая движения, с бессмысленными

глазами кричит в ответ: «Что?» — «Тебе здесь нравится?!» — «Что?» — «Тебе здесь нравится?!!!» — «Что?» —

«Сигарету дай!» — «Что?» — «Сигарету дай!!!» —

«Что?» — «Сигарету, блядь, дай!!!» — «Что?» — «Я тебя

люблю!» — «Что?» — «Я тебя люблю!!!» — «Что?»

Молодая женщина в черном сидит на стуле и негромко

поет-читает вслух стихи Ахматовой. Две самоуверенные

комиссарши подходят к ней, приставляют

к ушам мясорубки, начинают крутить ручки. И вот

постепенно стихотворные строки сменяются тупыми

лозунгами, рекламными слоганами, идиотски-жизнерадостными

фразами радионовостей.

Блондинка с лицом-маской (последствия бесконечных

пластических операций) «рожает» у нас на глазах… кусочек теста, из которого те же комиссарши,

сюсюкая и приторно улыбаясь, лепят человечка,

а потом расплющивают его жестяным ведром, приговаривая:

«БЦЖ! АКДС!» и т. д.

Временами на сцене появляется добрый ангел

с крылышками, который безуспешно пытается научить

зрителей, сидящих в зале, нехитрому фокусу

с веревочкой. Ничего не выходит — его голоса просто

не слышно, он лишь беспомощно открывает беззвучный

рот.

Все это слишком прямо и просто, почти наивно.

Однако исполняется молодыми артистами настолько

честно и смешно, на таком пределе физических

и моральных возможностей, что это подкупает.

По-моему, это замечательная команда. Талантливые, красивые, остроумные, смелые, обладающие

прекрасной физической формой. Они играют осознанно.

На этом спектакле не возникает столь частый

в театре мучительный вопрос: «Зачем?»

Нашелся бы еще добрый спонсор, который повозил

бы ребят по миру, по фестивалям современного

искусства, лабораториям и семинарам — в качестве

зрителей. Потому что так и об этом уже было.

19 ЯНВАРЯ

Н. В. Гоголь. «Женитьба». Александринский театр.

Спектакль Валерия Фокина,

художник Александр Боровский

Сцена из спектакля.

Фото В. Красикова

До представления новой комедии. Советы по телефону.

— Главное, чтобы было стильно. По-европейски.

Что? Как же традиция? Какая традиция? Ах, эта, ну

повесь портретец Станиславского где-нибудь слева,

да-да, тот в шляпе. Так вот, слышишь, по-европейски…

Что? Про Россию? Ну, впиши куда-нибудь

флажок. Справа… Триколор. Нет, постой, братец,

вот, дарю идею. Гениально! Наоборот — их впиши,

главных. Куда-куда?! В триколор впиши. Лежит

этак Подколесин на кушетке — одеяло кр-расное.

Потом стеночки так вокруг синенькие. Ну и беленького

сверху под колосниками. Концептуально! Дарю.

Теперь окно. Ну и что, что окно в финале. Ну и что,

что у невесты. А ты его в начало! Ты же, брат, режиссер…

И пусть из него всякая дрянь вываливается.

Да, на кровать. Да, на Подколесина. Степан, например.

Алкаш, быдло. И сваха, свинья, пропойца.

И Кочкарев до кучи. Нет, Кочкарев трезвый.

Не ново, говоришь? Ну, пусть он ручкой так нежно

шасть-шасть и к гениталиям. Да не к своим, идиот,

Подколесина, ему ведь жениться пора.

Теперь про невесту. Что? Купеческий дом? Подзоры? Самовар? Даже не думай! Ничего. Совсем ничего.

Стена отъезжает, а там — пусто. Не оправдать?

А ты воды налей! Нет, не на пресс-конференции —

на сцене. И заморозь. На катке завсегда пусто. Зачем?

Это критики сами придумают, будь покоен. Ничего

не образ, Агафья сказала «люблю-де кататься»! Вот

пусть катается. Классик завещал.

Теперь: юмор. Женихи все в трусах. Agafja’s

Boyfriend — кастинг на коньках. Свежо! И один непременно

инвалид. Тот моряк, что красотку ищет.

Прикинь, без ног по самое не могу, а кричит «какой

во мне изъян?». Умора. И лилипуточку так выпусти

пройтись. Почему? А не ломай голову, для смеха.

Дальше все по тексту. Укрась разве немного — скажем,

Агафья вдруг в дезабилье, и панталоны так волнительно

просвечивают. Тут Кузьмич раз — и в окно.

И на кровать один. Музычку патриотическую подбери,

свечечку потуши — и финал. Нет, брат, это я, значит,

упустил, ты свечечку в начале зажег — а то ведь

скажут: ничего святого, непременно скажут.

Овации, цветы, чепчики. Да, чуть не забыл, выйди,

брат, в белом, чтобы отличаться.

А. Арбузов. «Мой бедный Марат». ТЮЗ им. А. Брянцева (Малая сцена).