О международном молодежном форуме «М@RT. Kонтакт-2009», который состоялся весной в Могилевском

областном драматическом театре, хочется

рассказать именно в этом номере «ПТЖ». Мне

нравится установка второго молодежного номера — наконец-то я могу говорить о театре, опираясь

не на профессиональные критерии, а на один-единственный, который за девять лет освоения профессии так и не смогли из

меня выбить: что мне нравится, а что нет, что оставляет меня равнодушной,

а что волнует до мурашек. Из обширной программы белорусского фестиваля

я выберу лишь те спектакли, которые, рассеяв туман застарелой профессиональной

скуки, охватывающей меня в театральном зале, вынудили о них думать,

говорить и вынуждают сейчас писать.

Формат «М@RT. Kонтакта» довольно туманен, ни у кого нет (и вряд ли

может быть) точной формулировки — что такое «молодежный спектакль».

Думаю, что спектакли, которые ежегодно собирает Андрей Федорович

Новиков в своем похожем на средневековый замок театре, объединяет

только одно: они качественные. Могилевцам повезло: они ежегодно

могут посмотреть действительно лучшее из того, что есть в театральной

России. Ну, а «молодежность», мне кажется, следует определять

лишь по одному критерию: «попадает» или нет увиденное в молодых

зрителей и вообще — в зрителей.

На утреннем обсуждении спектакля Смоленского драматического

театра им А. С. Грибоедова «Завтра была война» «конфликт поколений

» проявился даже мизансценически: «взрослые» критики сели в ряд,

сдвинув столы и спинами загородив от «молодых» смоленских актеров,

усевшихся полукругом, как на занятиях в учебной аудитории. За что же

хвалили наши опытные коллеги актеров, что тронуло их в этом спектакле?

Они радовались молодости и искренности исполнителей, а главное — тому, что столь юные создания читают хорошую литературу!

А те в ответ очень трогательно рассказывали, как много книжек они прочитали,

как много лекций прослушали и как все, о чем они вчера играли спектакль,

близко им. «Молодежная» часть критического форума скептически помалкивала,

не желая обострять дружественные цеховые отношения. И только переглядывались

между собой, недоуменно поднимали брови, пожимали плечами

и иронично хмыкали. Мы были так же единодушны в своем неодобрении, как

единодушны были похвалы и умиление старших. Однозначно — этот спектакль

не был молодежным. Несмотря на то, что 90 % его участников юны и что

литературная основа, без сомнения, обращена к молодой аудитории, адресатом

спектакля были как раз те зрители, «кому за…».

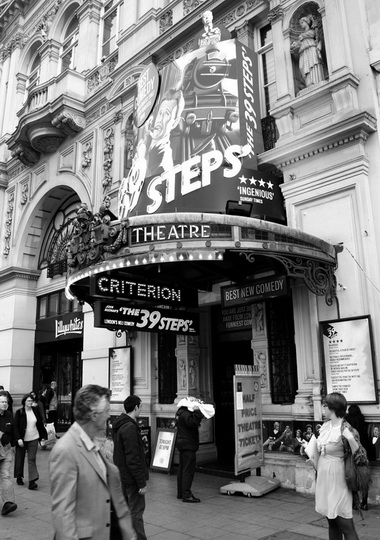

«Зверь».

Новый драматический театр (Москва).

Фото из архива фестиваля

Меня же этот спектакль взволновал так сильно, что я, не убоявшись

обрушившегося на меня негодования, осмелилась высказаться тогда и не могу

промолчать сейчас. Хорошим в постановке Виктора Прокопова было только

одно — текст Бориса Васильева. Когда берешь такую литературу и ставишь

спектакль в стиле «литературного театра», всегда существует опасность,

что текст «переиграет» и актеров и постановщика.

Архаичность постановочных приемов

этого спектакля стала губительной.

В XXI веке «литературный театр» уже не подразумевает

фронтальных мизансцен и актеров,

с выражением или без оного декламирующих

текст. Все персонажи в исполнении

молодых актеров были одинаково задумчивы

и сентиментальны. Все произносили слова

«она обрадовалась» — радостно, а слова

«он огорчился» — огорченно. И у всех — одинаково приподнятые брови и голоса.

Васильевские мальчики и девочки в исполнении

смоленских актеров были ходульными

пародиями на умозрительные типы советских

пионеров. Казалось, что ребята играют

инопланетян, которые иначе ходят, иными

голосами разговаривают, по-другому дружат,

любят, смеются, плачут. Юные, совсем юные

актеры не понимали текст, который они произносят,

а режиссер не помог им. Не выстроил

живых, увлекательных и подробных сцен,

в которых они могли бы попробовать существовать

по-человечески. У исполнительницы роли Искры Полины Силиной

не было ни одного шанса прожить драматические ситуации: ни ту, в которой ее

героиню пытаются изнасиловать, ни ту, в которой «социально чуждая» Вика становится

ей самой близкой подругой, ни ту, где она видит арест

Люберецкого, — потому что вместо того, чтобы сыграть это, ей пришлось об этом рассказывать.

И вдобавок бедные ребята время от времени произносили авторский текст, розданный

всем персонажам, так что не было возможности понять, кто автор этой

истории и зачем он нам ее рассказывает. Бессмысленность происходящего зашкаливала.

И я, сидя в зрительном зале, испытывала ненависть, что не часто со

мной случается. Да, меня не оставляет равнодушной этот безжизненный, пафосный,

картонный театр. Единственное, что оправдывает смолян, — их трогательная

юность, они и правда не ведают, что творят.

О. Гетце (Катурян). «Человек-подушка». Екатеринбургский ТЮЗ.

Фото из архива фестиваля

Еще один спектакль не оставил меня равнодушной настолько, что я вступила

в бессмысленную перепалку с режиссером, пытаясь выяснить у него только

одно: для кого эта постановка? Если для школьников средних классов, то режиссерские

средства вызывают недоумение. Если для совершеннолетней аудитории,

то удивляют «глубина» и «новизна» содержания. Речь идет о спектакле

московского Нового драматического театра «Зверь» (давняя советская пьеса

М. Гиндина и В. Синакевича) в постановке Вячеслава Долгачева. Действие

этой претендующей на притчу истории происходит в будущем, в мире после

катастрофы. Выжила лишь одна семья и скитается по белу свету в поисках особи

мужеского пола для своей великовозрастной дочери. Встретившегося человека

с волосами они принимают за зверя и чужака, потому что сами лысы от

радиации, зато в омерзительном существе «со стеклами на глазах» видят друга,

потому что тот похож на них внешне. Эта нравоучительная «притча»

о нетерпимости и толерантности, о печальной судьбе чужаков-интеллигентов в обществе

потребителей могла бы заинтересовать школьников, но для людей, которые

вышли из этого возраста, вряд ли будет интересна. Спектакль поставлен

по всем законам китча: с популярной киноактрисой Виолеттой Давыдовской

в главной роли, с яркими костюмами, эффектными декорациями, с разговорами

о сексе и с благопристойным изображением полового акта между престарелыми

родителями. Вроде и «клубничка» есть, но так невинно, что для семейного

просмотра рекомендуется. Меня волнует вопиющая пошлость спектаклей,

ориентированных на пошляков и потому востребованных.

«Конфликт поколений» среди гостей фестиваля на самом деле обозначился

еще на обсуждении открывшего фестиваль спектакля «Человек-подушка»

Екатеринбургского ТЮЗа в постановке Олега

Гетце. Претензии были не художественного толка,

а морально-этического: можно ли показывать

зрителям, тем более молодым, про то, как

убивают родителей? К драматургии МакДонаха

я до сих пор была равнодушна, но на спектакле

в первую очередь прониклась текстом, звучащим

со сцены. Наконец и я «прикололась» модным

ирландцем, а вопрос об этической стороне

пьесы и спектакля для меня не был актуален.

По-моему, страшная пьеса — это «Пластилин»

В. Сигарева, там натуралистично описывается,

как насилуют подростка. А все эти макдонаховские

мальчики с отрезанными ручками и девочки,

накормленные толченым стеклом, родители-садисты и дети-отцеубийцы не страшны, потому

что ужас, доведенный до такого абсурда, смешон.

«Сказки» Катуряна Катуряна — чудные тексты, которые, несмотря на нагромождение

жестокостей, не вызывают отвращения.

Фрагмент афиши спектакля «Человек-подушка».

Фото из архива фестиваля

В спектакле Олега Гетце две ведущие темы, одна — тема ответственности художника за свои произведения. Катурян готов умереть сам и убить брата, лишь

бы его творения продолжали жить. В исполнении Ильи Скворцова автор жутких

сказок об изощренных убийствах детей — герой бесспорно положительный.

Он большой, добродушный, интеллигентный, беззащитный, трогательна

его любовь к брату-идиоту, вызывает уважение самоотверженность художника.

На вопрос, а талантлив ли этот герой, режиссер отвечает однозначно — талантлив.

Провокация заключается в том, что во втором составе роль Катуряна

играет сам Гетце, то есть на вопрос, который волновал обсуждавших спектакль

профессионалов, он дает ответ в спектакле: художник хотя и несет ответственность

за свои творения, но имеет право ставить спектакли на любую волнующую

его тему.

Но для меня на первое место вышла

тема насилия и смерти. Именно

в этом ракурсе спектакль невероятно

актуален: для того, кто вырос на

кровавых боевиках и компьютерных

играх, в которых нужно убивать,

нарушились, как у слабоумного

Михала, причинно-следственные

связи, и то, что убитый умрет, нуждается

в доказательствах.

Есть еще одна тема — детства

и насилия. Якобы «добрый»

полицейский-сказочник Тупольски

считает, что если в детстве вы подверглись

насилию, то не нужно тащить

это в свою взрослую жизнь.

А у режиссера другая точка зрения,

он ставит спектакль про то, что с окончанием детства ничего не заканчивается

и насилие, обиды, пережитые ребенком, всегда будут определять сознание

взрослого человека. Избавиться от этого не в силах ни один из героев, включая

самого Тупольски.

Спектакль Олега Гетце как бы распадается на две истории, сделанные разными

средствами. История писателя Катуряна, его взаимоотношений с братом и его гибели

в тюрьме поставлена режиссером и сыграна актерами близко к психологической

драме: серьезно и подробно. Дуэт Ильи Скворцова — Катуряна и Алексея

Журавлева — Михала — удивителен. Между братьями нежная, душевная, неразрывная

связь, и такая же связь между актерами, они погружены друг в друга, общаются

подробно и достоверно. За ними следишь, не отрываясь, сопереживая то

одному, то другому. Но эта человеческая история двух братьев вписана в жуткое

зрелищное шоу, которое устраивают герои рассказов Катуряна. Персонажи страшилок — не люди, это куклы, выполненные в разной манере, и «живые» исполнители,

существующие как марионетки. Поэтому возникает остранение: истории

про жестокость и убийства страшны не больше,

чем фильмы-«ужастики»: девочка (Алеся Масс) — вылитая героиня японских страшилок. То, что происходит

между полицейскими и талантливым писателем Катуряном, намного страшнее,

чем его рассказы.

«Чмо». «Театр 19» (Харьков).

Фото из архива фестиваля

А иногда в театре можно испытать чувство счастья. В Могилеве я его испытывала

беспрерывно три часа на спектакле «Чмо» харьковского «Театра 19».

Не люблю я спектакли про армию. Мне кажется, я еще

до начала знаю, какие там будут персонажи: один с толстой

шеей, другой — худой заморыш, третий — с лицом положительного

героя из советских фильмов. Там будут бегать

молодые люди в гимнастерках и кирзовых сапогах, ругаться

матом, хлебать водку, блевать, там обязательно будут

полуголая

проститутка и хорошая девушка. Там будут драки

и секс. А в конце все и всем будет плохо. Спектакли про

армию для меня как передача «В мире животных» — познавательно,

конечно, но никакой идентификации не происходит.

«Чмо» же не об армии, а о том, что «есть только звездное

небо над головой и нравственный закон внутри нас».

В этом спектакле режиссера Игоря Ладенко социальная

пьеса Владимира Жеребцова стала интеллектуальной

драмой: здесь сталкиваются несколько мировоззрений.

Есть существо по кличке Хруст (Сергей Савлук) — неказистый

солдатик, никудышный мужичок, плохой друг, этакое

никчемное «чмо». Но ему комфортно быть «чмо», это стало

его мировоззренческой позицией, способом существования.

Приспосабливаться, прогибаться, сносить побои

и оскорбления для того, чтобы иметь те небольшие жизненные

блага, которые ему доступны: сон, еду, алкоголь и секс.

Его принципом стало отсутствие принципов. В одном мире

с Хрустом существуют его вечно пьяный, добродушный

и беспринципный старшина Алтынов (Сергей Листунов),

который никаких жизненных правил не декларирует, и бандит

Бес (Олег Дидык), не просто промышляющий воровством,

грабежами, насилием, но и проповедующий свою

жизненную философию, заключающуюся в том, что «нам

недодали и потому возьмем силой то, что захочется». В той деревне, откуда родом Хруст, мир был устроен по тем же законам, что и в армии, так что он комфортно

существует в свинарнике, подальше от казарм и привычно «чморивших»

его сослуживцев, особенно не печалясь о своей участи. Но новобранец Новиков

(Юрий Николаенко), прибывший в подчинение Хруста, разрушает удобное существование.

Аккуратненький, наглаженный и вымытый Новиков явился сюда из неведомого

мира — из Питера, и его мировоззрение складывается из двух непонятных

Хрусту вещей: у него есть чувство собственного достоинства, и он верит

в Бога. «Будете бить, объявлю голодовку», — спокойно заявляет Новиков,

и Хрусту не приходит в голову сомневаться и проверять. В герое Николаенко нет

ни пафоса, ни надрыва, ни тени превосходства, он не проповедует, не борется за

свое миропонимание, он просто живет, руководствуясь исключительно

категорическим императивом. Самые жесткие внешние обстоятельства

не могут заставить его поступать иначе, чем он считает должным.

Это-то и опрокидывает мировоззренческую позицию Хруста: сперва новичок

кажется ему блаженным, ведь до сих пор он жил среди людей, поступки

и философия которых полностью подчинены внешним обстоятельствам,

но чем дальше, тем сложнее становятся его отношения с самим собой.

Ему очевидно, что в этом мире выжить можно только

будучи «бесом» или «чмо». И до самого последнего Хруст сопротивляется

перевоплощению

из «чмо» в человека, до того момента, когда оказывается,

что Новиков и не собирается выживать, что он так же спокойно

и уверенно, как жил, готов умереть. И тогда Хруст сдает свои позиции, он

становится рядом с другом, готовый и защищаться и умереть.

Режиссер Игорь Ладенко понимает, зачем и про что он ставит эту

пьесу. Не про ужасы и армейский беспредел, а про то, что в современном мире

нельзя выжить, руководствуясь нравственным императивом, — но только так

и можно жить. Армия — это лишь фактура спектакля, на самом же деле речь

идет о мироустройстве. За пределами уютного свинарника, в котором живут

двое пацанов, — огромный беспощадный мир. Там воет ветер, там такие пески,

в которых никогда не найдут трупов. Режиссер создает пугающую атмосферу,

кажется, что жилище ребят находится на каком-то мифическом краю света

и бежать им оттуда и правда некуда.

Г. Пьянова, режиссер театра «Артишок».

Фото из архива автора

В этом году на «М@RT. Контакте» не было жюри и номинаций. Только в последний

день по театру бегали волонтеры из фестивальной газеты и опрашивали

всех — и гостей, и критику, и публику. Нужно было произнести одно название.

В фаворитах было четыре спектакля: «Чмо» и «Человек-подушка», о которых

шла речь, спектакль омского «Пятого театра» «От красной звезды до зеленой

крысы» (пьеса А. Слаповского в постановке Сергея Пускепалиса

попадает в разряд «театра, который

меня не волнует», и потому

спектакль остался за рамками этого

своевольного обзора) и знаменитый

«Back in the USSR» алматинского

театра «Артишок». На четвертом

международном молодежном форуме

практически единодушно было

признано, что «Артишок» — это

по-нашему!

Г. Пьянова, режиссер театра «Артишок».

Фото из архива автора

Когда пишут о спектакле «Back

in the USSR», то все время замечают,

что тема выбрана беспроигрышная — тема детства. Детство героинь спектакля,

точно колючей проволокой,

ограничено временем и географией: это 1960–1980 годы в Советском

Союзе. Для идеи спектакля это важно: время и место в основе диагноза

всех «детских болезней» Ивановой, Петровой и Сидоровой.

Но социальный контекст неважен для эмоционального восприятия. Мои

взрослые коллеги с умилением и азартом узнавали внешние приметы из

своего детства, я узнавала их через раз: фантики и трусы «неделька», которым

можно обзавидоваться, — это приметы и моего детства, а вот

линейки, на которых нужно стоять до потери сознания, бюст Ленина,

красное знамя — это уже атрибутика, знакомая только по фильмам.

Школьники, сидевшие в зале, вряд ли и фильмы те видели, для них это

экзотика, но смотрят спектакль они так же эмоционально, как и взрослые,

и идентификация с героинями у них ничуть не меньше. Потому что

в первую очередь этот спектакль о трудном времени роста, а, по утверждению

Цветаевой, «рост — жесток» в любые времена и при любом режиме.

В каждом классе, независимо от десятилетия и государственного

строя, есть высокомерная красотка Сидорова, у которой самые красивые

заграничные колготки, самые длинные ноги и самый злой язык. И входит

в дискотечный зал она именно так, как это сыграла Елена Тайматова: медленно,

демонстрируя стройные ноги (на которые уставились все мальчишки,

да и завидующие девчонки тоже), как бы рассеяно оглядывая зал, как бы

не замечая никого… и вдруг, натыкаясь взглядом в темноте на какого-нибудь

«нужного» человека, машет конкретно ему одному,

отчего другие — неудостоенные — чувствуют себя еще ничтожнее. Кому-то отравляло детство построение

под звуки гимна, а у меня мурашки по спине побежали от победоносного

прохода этой тонконогой Сидоровой.

В каждом классе была и такая неугомонная фанатка Петрова, «строившая»

всех, и когда героиня Вероники Насальской, вытаращив глаза, громким шепотом

орет на бедную зрительницу в первом ряду: «Сядь нормально! Я сказаааала,

сядь нормально!» — сколько ни сопротивляйся, ослушаться все равно

невозможно, повинуясь выработавшемуся за десять лет

инстинкту, машинально убираешь ногу с ноги, болезненно

переживая свое очередное унижение. Удивительно то,

что каждый узнавал своих знакомых в Ивановой, Петровой

и Сидоровой, но вряд ли кто-нибудь узнал в них себя.

Детство в спектакле «Артишока» не идиллично-безоблачное,

они показывают процесс взросления: тяжелый, некрасивый, во

многом стыдный и жестокий. А смеяться от души заставляет

именно узнавание того, что когда-то мучило, из-за чего приходилось

плакать, что больно било и оставило след.

В. Насальская. «Back in the USSR». Театр «Артишок» (Алматы).

Фото из архива фестиваля

Обычно актеры, вступая в открытый диалог с залом,

делают это игриво, иронизируя над зрителями и собой,

общение становится одним из комедийных приемов.

В «Артишоке» публика становится равноправным партнером,

к залу обращаются серьезно и требовательно, вовлекая

не в игру, а в ту жизнь, которая идет в спектакле, добиваясь

от зрителей неформального участия в действии.

Немолодые суровые критики превращаются в неугомонных

школьников и вместо того, чтобы делать записи в блокнотах,

смеются, плачут, пихают друг друга локтями, переговариваются,

делятся воспоминаниями почти в полный голос.

А вот школьники не ерзают и не переглядываются, вдруг замирают

и смотрят серьезно и вдумчиво. После спектакля

и те и другие долго не расходятся, толпятся в фойе — делятся

впечатлениями, «доживают» спектакль. Я видела, как

зрители обнимались, смеялись, пели песни, как на первомайской

демонстрации… Хотелось влиться в эту толпу, имеющую

право испытывать в театре счастье и отдаваться ему.

Меня волнует такой театр, выходя из которого хочется петь,

а не вести беседы о профессиональных критериях.

комментарии