Ф. М. Достоевский. «Идиот».

Театр Мено Фортас (Вильнюс, Литва).

Режиссер Эймунтас Някрошюс, художник Мариус Някрошюс

«БУДЬТЕ КАК ДЕТИ»

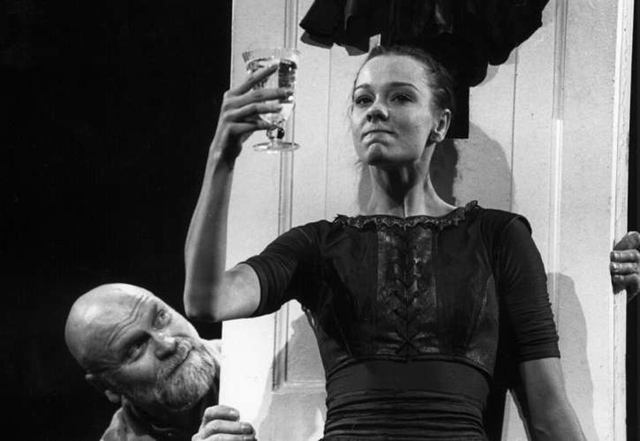

Спектакли Някрошюса трудно «взять» с одного просмотра, поэтому пока можно поделиться первыми впечатлениями. «Идиот» театра Мено Фортас сосредоточен на истории четырех героев: князя Мышкина, Рогожина, Настасьи Филипповны и Аглаи. Остальные, будь то Ганечка, старшие Епанчины, Аделаида или Лебедев, кажутся персонажами «прилагательными». Финал с болезнью и наказанием Рогожина, с безумием князя и поучительными высказываниями Епанчиной убран. Действие заканчивается разговором Мышкина с Рогожиным после убийства Настасьи Филипповны. Проклятые вопросы неакцентированы. Религиозная проблематика романа выведена в музыкальное и изобразительное решение. Получается, что это спектакль о свойствах страсти. В них нет ничего специфически русского, такая история могла приключиться где и когда угодно, а главные действующие лица очень молоды. Актеры: Даумантас Цюнис — Мышкин, Сальвиюс Трепулис — Рогожин, Эльжбиета Латенайте — Настасья Филипповна, Диана Ганцевскайте — Аглая — выше всяких похвал, они живут на сцене истово, с полной самоотдачей, как и положено героям романа Достоевского.

Пожалуй, впервые мне хотелось «очистить» спектакль от Някрошюса-постановщика, от Някрошюса-символиста, хотелось больше сосредоточиться на актерах. Возможно, тогда спектакль сохранился бы в памяти не серией весьма впечатляющих этюдов, а цельным художественным произведением и общий смысл высказывания казался бы менее туманным.

Все последние спектакли Някрошюса были поставлены по пьесам и поэтическим текстам («Маленькие трагедии», «Три сестры», «Чайка», шекспировская трилогия, «Времена года» Донелайтиса, «Песнь песней», «Фауст», «Вишневый сад»). На этот раз режиссер обращается к большой романной прозе (когда-то Някрошюс ставил «И дольше века длится день», но это было давно). Во всех перечисленных выше работах последних лет мы имели дело с жесткой, внятной концепцией, а слов в них было меньше, чем движений, жестов и символов. В «Идиоте» ситуация иная: текста тоже много, оттого-то поначалу кажется, что Някрошюс не интерпретирует Достоевского. Однако по окончании спектакля становится ясно, что режиссерское прочтение весьма далеко от хрестоматийного.

Все пять с половиной часов положены на музыку Фаустаса Латенаса. Так делают саундтреки к современным фильмам, так — уже давно — Някрошюс работает с композитором. В музыкальной ткани спектакля — нити классических произведений, церковных песнопений, народных песен, в нее вплетены шумы, гудки паровозов, прерывистое дыхание… Одушевленное, звучащее пространство не сулит никому добра. Оно дышит приближающейся бурей, оно прошито электрическими разрядами, в нем тревожно пульсирует какая-то мистическая жуть.

Иногда этот мерный, нарастающий рокот прерывается ропотом фортепиано или виолончели, словно что-то живое, человеческое пробует воспротивиться судьбе, но куда там. Все явственнее доносятся до нашего слуха глухие отзвуки гнева Богов и дыхание холодного, безразличного к людям Космоса. И почти постоянно стучат молоточки. Молоточки аукциона, на котором торгуют живым человеком? Молоточки-дятлы, снимающие стружку с деревянных столбов? Молотки могильщиков, заколачивающих гвозди в крышку гроба? Молотки палачей, распинающих Христа?

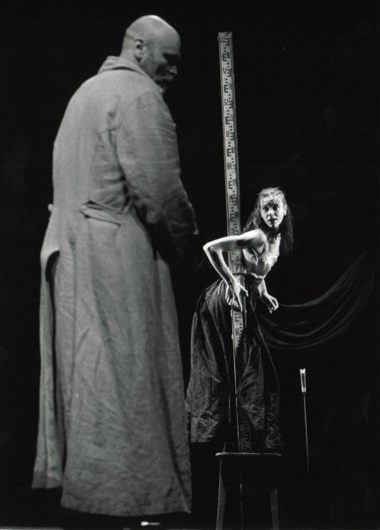

Декорации Мариуса Някрошюса, как всегда, лаконичны. В глубине подвешены огромные двустворчатые двери. А на сцене — много маленьких, будто кукольных кроваток-скамеек с металлическими спинками, и, в зависимости от того, как ляжет свет, в них привидятся кружевные решетки Петербурга или кладбищенская ограда (странное совпадение с оформлением спектакля Сергея Женовача «Три года», сделанным Александром Боровским, — идеи, видно, и впрямь носятся в воздухе).

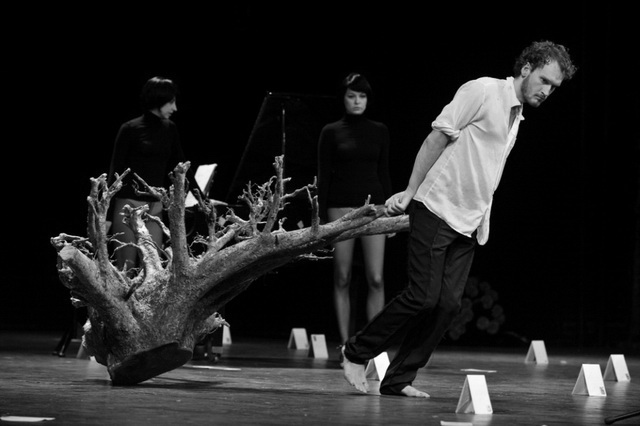

С Петербургом в «Идиоте» связано несколько очень забавных, почти «капустных», режиссерских вольностей: когда Мышкин с Рогожиным проезжают по городу, актрисы носятся по сцене с табличками, на которых написаны названия улиц. Потом один из актеров, рослый, крупный, с черными нарисованными усами — вылитый памятник Петру Первому, — взгромоздится на чемодан-постамент и будет сильно, долго дуть на бумажный кораблик, отправляя флот в дальние края. Чуть позже Мышкин построит из чемоданов мост и расставит под ним бумажные кораблики. Эти чемоданы прибудут в Россию прежде Мышкина. Их вынесут на сцену какие-то странные типы (то ли почтальоны, то ли таможенники), потом внесут на носилках и самого князя. Багаж доставлен по назначению, нужные штампы проставлены — принимайте швейцарского гостя. Родина встретит Мышкина неприветливо — истошным собачьим лаем и криками «Ахтунг». А Рогожин — водкой и демонстрацией недюжинной силы: тащит князя за шкирку по полу, волоком. В следующей сцене, у Епанчиных, обитатели дома выразят свое отношение к Рогожину, потоптавшись ногами на его пальто. Метафоры Някрошюса, как всегда, наглядны. И не менее зримо одиночество Мышкина, когда он сворачивается клубочком в маленькой кроватке и развлекает себя, раскачивая клубочек ниток на веревочке — как котенок. Из размотанных нитей женщины мастерят фату Настасьи Филипповны — будто Парки, ткущие ее судьбу.

Все главные действующие лица спектакля необыкновенно молоды. Вот Юрий Яковлев и Иннокентий Смоктуновский, когда они — один в кино, другой в театре — играли роль Мышкина, были взрослыми 30-летними мужчинами. А выглядели еще старше, потому что носили исторические костюмы и были причесаны подобающим образом. Литовским актерам лет по 20—25, но они одеты в такие платья, в которых можно спокойно выйти на улицу (разве что силуэты напоминают о XIX веке). От костюма, конечно, зависит и пластика — тут она более свободная, раскрепощенная. Поэтому видишь не героев прошлого, а своих младших современников. Молодости же свойственна исключительная эмоциональность, резкие перепады настроения, иная впечатлительность, другой накал переживаний. «Совершенный ребенок», — говорит Епанчина про Мышкина, прежде ее слова относили только к поведению князя, теперь — ко всему его облику. И Аглая — маленькая, тщедушная, угловатая — только пробует казаться взрослой: напяливает туфли на каблуках, но ноги разъезжаются, как у новорожденного теленка. Она чувствует, как при одном появлении Настасьи Филипповны невидимая высоковольтная дуга перебрасывается через всю сцену и от сцены в зал, как наэлектризовывается воздух, она видит, как мужчины, теряя человеческий облик, высунув языки, собачьей стаей кружат вокруг героини. И ее отношения с Настасьей Филипповной, тоже очень юной, но все-таки женщиной, выглядят теперь иначе: как соперничество девочки-подростка с той, которой хотелось бы подражать. При такой расстановке сил становятся яснее письма Настасьи Филипповны, в которых она называет Аглаю ребенком. И уже не так важны ее слова о Христе. Да и князь Мышкин здесь никакой не Христос (если, конечно, не уподоблять Христу всякого страдающего человека): он, по сути, такой же, как все. Этот спектакль можно было бы назвать «Идиоты» — конечно, в том значении слова, которое вкладывал в него Достоевский. Повторю: ничего специфически русского в таких людях нет. Они просто избыточны во всех своих проявлениях и оказываются жертвами собственных, совершенно не подвластных разуму эмоций.

«Будьте как дети», и посмотрим, что вам за это будет.

Помните, как Аделаида Епанчина ищет сюжет для своей картины? И князь предлагает ей — «лицо приговоренного». Вот весь спектакль перед нами — лица приговоренных… детей.

Някрошюс часто омолаживает героев своих спектаклей. Достаточно вспомнить его трех сестер — ребячливых, смешных, до поры до времени шаловливых. Совсем молоды были в его постановках Гамлет и царь Соломон, Гретхен и Суламифь… Вообще, у него невероятной силы чувственная память обо всем, что происходило в детстве: как бегали, прыгали, с какими интонациями какие глупости болтали, как подглядывали за девчонками, как отогревали замерзших птиц, как стягивали зубами с рук промокшие варежки, как просили маму подуть на обожженный пальчик… Эта память физически осязаема. О Някрошюсе все время говорят как о философе-трагике, а на самом деле он сильнее всего в лирике. О любви Рогожина, знаете, как сказано? Настасья Филипповна выбегает из комнаты, а створки дверей захлопываются за ней, захватив прядь волос. Рогожин походит к дверям и целует эти волосы — долго, ласково… Такого нежного Рогожина прежде представить было невозможно.

Другие спектакли выдающихся режиссеров помнишь глазами, ушами, головой, а спектакли Някрошюса — еще и кожей. И налепленный на режиссера ярлык «сумрачного» гения — полная ерунда. Гений-то он гений, но в его постановках всегда так много радости, шалости, игры, нежности, света, красоты, они так полны жизни! Прежде я ломала себе голову над тем, отчего ужасно сложные спектакли Някрошюса так любит молодежь, а теперь понимаю: они чувствуют, что это все про них, про их забавы, их нежность, их жестокость, их стремление к саморазрушению, их переживания. Они видят самих себя в зеркалах поэтического театра Эймунтаса Някрошюса.

Удел театральных критиков — понимать, формулировать, объяснять. Эти обязанности, когда смотришь спектакли Някрошюса, кажутся чрезвычайно противными. Выполнять их неохота.

Октябрь 2009 г.

Среди крупнейших режиссеров второй половины ХХ века Някрошюс был одним из последних, кто любил и умел ставить пьесы. Но и его потянуло прочь. И не просто от пьесы, а от драмы. Что его «Времена года» не случайность, было ясно еще тогда, когда он ставил литовский эпос, где группа людей была одновременно и природой, и вещами, и понятиями, и, по мере надобности, людьми, отношения между которыми, и сами по себе этюдные, были только фрагментом эпического целого.

А теперь он решил поставить роман и поставил его как роман: сперва было одно, а потом другое. Так случилось, так сталось. Сперва была встреча между героями, а потом герою приснился сон. Об этом событии объявляют, его несложно обозначают, не заботясь о том, чтобы мы втянулись вовнутрь сознания героя, с его «кричащими противоречиями». Может быть, в этом даже и не заинтересованы. Если бы, допустим, мотив «русского света» явился в драме, можно было бы не сомневаться в том, что гибель Настасьи Филипповны как-то с ним связана. Здесь другая логика и другой интерес. Я не вижу никакой трагедии в том, что бедную женщину зарезали, — и вовсе не потому, что артистка не Рашель. Этой отличной актрисе потому и удается эта роль в этом спектакле, что не Рашель. Точно то же и про других.

Этот спектакль заставил меня «вспомнить», что и прежде Някрошюс с упрямым и неоцененным простодушием рассказывал нам истории. Похоже, я был слишком заворожен тем, как Тень отца пыталась объяснять сыну про холод того света и как Отелло убивал Дездемону, и пропускал две гораздо более важные вещи: во-первых, он ее все-таки убил, и во-вторых, за эти несколько часов они никогда так не любили друг друга, как перед смертью. Может быть, эти «во-первых» и «во-вторых» даже надо поменять местами.

Сейчас я смотрел и видел прозу. Но — отставая от Някрошюса, не в силах позабыть ту самую ворожбу. Оправданием мне было то, что и сам он, показалось, отставал от новой для него художественной идеи, когда едва ли не насильно рифмовал все, что попадалось ему под сильную руку, редактировал прозу намеренно однообразными и заведомо нежизнеподобными пластическими мотивами, которые загоняли актеров в маски. В том же ряду оказался и финал спектакля. Вместо конца истории — сжатые кулаки, которые по привычке (и зря) назовут метафорой.

Жаль, что мы стесняемся старого определения «противоречивый спектакль». Это ведь, кроме прочего, одна из самых живых и интересных в театре вещей.

Октябрь 2009 г.

ОТРАЖЕНИЯ В ТЕМНОТЕ

Спектакль пронизывает резкий мотив болезни. В самом начале машинисты-санитары вывозят на сцену изображенный кубами санитарный поезд с медицинским крестом на локомотиве и скидывают с носилок неподвижного бесчувственного запеленатого Мышкина, навсегда утратившего разум. Остались осколки, которые и развернуты в пространстве спектакля. Мы заглядываем в его сны, в его память, в его бред, наступивший бесповоротно. Мы смотрим монодраму, обратную перспективу романа, увиденную с другого берега существования.

Если для Достоевского «Идиот» — христианский апокриф, отражение жития в новом времени, то для Някрошюса, судя по раскрытой в спектакле природе чувств и отношений, — ветхозаветный миф, в котором действуют, правда, не застывшие маски, но молодые чувственные люди. Стиль спектакля отражает философские измерения романа. Режиссера интересует в мире Достоевского общее, философское, а не частное, личное, принадлежащее определенной эпохе. Играется, действительно, роман, на сцене осуществляется монтаж моментов из многочисленных действенных линий. Спектакль во всех своих свойствах эпичный. Мотивы романа приобрели абстрактность и масштаб эпоса.

Мышкин и для Достоевского— отражение образа, не укладывающегося в измерение человека из реальной жизни. Някрошюс ритуализирует путь героя через земной мир, в который он попадает, который ему снится. Пространство пролетает табличками с обозначением адресов. Развертываются во времени загадочные сцены. Например, дочки Епанчины «постригают» Настасью Филипповну, вплетают ей в волосы и вынимают белые нити и под монотонный «колокольный» звук и лязг разбрасывают эти нити на все четыре стороны; она сидит неподвижно, а ее ноги отплясывают отчаянную тарантеллу, генеральша поправляет ей позу, как покойнице. Мышкин, стоящий поодаль, не может приблизиться и в страхе делает оберегающие ее магические жесты — так во сне мы не можем вмешаться в текущие мимо нас события… Режиссер видит в романе Достоевского тени мистерии.

Общий образ — невменяемого, ненормального чувственного мира. Как раз Мышкин более естественный и последовательный, чем все происходящее вокруг него — агрессивное, изломанное, индивидуалистичное… Роман, по Някрошюсу, отражает катастрофическую ткань жизни в целом. Общие мотивы, определяющие действие, связаны с природой человека. Психологическая ткань осознана как метафизическая.

Спектакль отличает необыкновенно сложное и содержательное ритмическое решение. Действие бывает лихорадочное, бывает замедляющееся. Иногда наступает напряженная (заряженная) пустота. Някрошюс создает двухслойную ритмическую ткань: в безостановочной звуковой партитуре одна жизнь, в действиях персонажей — другая. И тот, и другой планы чаще всего очень неспокойны. Разобщение ритмов создает особенно дисгармоничное ощущение.

Някрошюс абстрагирует социальный состав романа. Пространство пустое и черное, дверь— в никуда, костюмы нейтрально-современные. Движения — игровые, полутанцевальные, акробатичные. В глубине сцены во мраке стройными рядами стоят детские кроватки, металлические, одинаковые, очень похожие на клетки, птичьи клетки, из которых и вырвались персонажи. Сквозь более или менее вероятное в повседневности действие проступает иносказательный образ взволнованной птичьей стаи. Голоса персонажей крикливо-птичьи. И движения птичьи. Ганя носится по сцене — летает, как подбитая птица. Мышкин и Рогожин, когда ссорятся, ударяют друг друга по груди руками, как птицы клювами. Вообще все часто замирают в птичьих позах. Птичий образ обнаруживается и в Аглае, это создание довольно шумное и хищное (кстати, и декоративное: яркого, рыжего окраса). Механические приспособления «дятлы» рассажены на столбах (может быть, умельцем Фердыщенко), клювом одной такой игрушки приколачивают к столбу записку о свидании (Мышкина и Аглаи). В какой то момент обиженные дятлы «улетают» — Фердыщенко их отвинчивает и уносит…

«Любовная» составляющая романа интересует Някрошюса (то есть Мышкина, из его запредельного бессознательного будущего) специфически. Страсть-болезнь мучает, не высказывается, не удовлетворяет, хотя чувственные притяжения очевидны. Истеричные разбирательства между двумя женщинами за право обладания наивным Мышкиным, чудом попавшим в этот сумасшедший орнитологический парк, производят тягостное впечатление. В образном строе всего спектакля угадывается уподобление несчастных взрослых детям. Мышкин сыгран Даумантасом Цюнисом так, что смотрится наивным подростком, который воспитывался на каких-то изолированных от земной грязи небесах. (Дальше христианские коннотации, пожалуй, не конкретизируются.) Аглая (Диана Ганцевскайте) решена в духе капризного, изломанного, злого, самолюбивого, неумелого ребенка (ближе к Лизе Хохлаковой из «Братьев Карамазовых»).

Мотив санитарного поезда неоднократно повторяется. Не в том дело, что болен кто-то конкретно чем-то определенным, само земное «персональное» человеческое существование нездорово.

Някрошюс решает принципиально новую для себя задачу. Он ставит не пьесу (Шекспира ли, Пушкина ли, Чехова или Гете), не мистический текст тысячелетней давности, переведенный с полупонятного древнего языка, а психологический роман XIX века. Спектакль наполнен «психологическим» материалом, множеством мотивов и деталей (в многочисленных рецензиях критики нашли и убедительно описали подробности разнообразных человеческих отношений; можно сослаться на статьи М. Зайонц, О. Егошиной, К. Матвиенко, Р. Должанского, И. Алпатовой, Ю. Клейман, Д. Ренанского и др.). Персонажи, однако, играются совсем не так, как в психологическом театре. (В этом отношении спектакль принципиальный и требует подробного изучения, одного просмотра для серьезного разбора недостаточно.) Межличностные конкретные мотивы в действии есть, но не они важны для смысла. Существо мистерии не вытекает из обстоятельств и не управляется человеком. Аристотель обозначал характер в трагедии как «направление воли». Такой «психологизм» в этом «Идиоте» есть, он не частный, не ситуативный, можно рискнуть определить его как «сверхличный». Актеры Някрошюса сосредоточены на жизненном потоке (или судьбе) Мышкина, Рогожина, Настасьи Филипповны, Аглаи, и не сами персонажи ведают этими путями, и не им определять свою судьбу…

Скажем, роль Рогожина освобождена от любых конкретностей. На роль выбран Сальвиюс Трепулис, игравший не только Мефистофеля, но и мужскую роль в «Песни Песней» (полный жизни и радости парень). Снята (как в большинстве ролей) характерность, никакого яростного купца мы не видим, Рогожин человечески убедителен, мягок, образ нерезкий, почти чеховский. Понят важный акцент романа: Мышкин Рогожина сразу полюбил, сделал крестным братом. Някрошюсу важна его завороженность Настасьей Филипповной, невозможность двигаться через жизнь по воле разума, он не агрессивен, он беззлобен, парадоксально переполнен любовью, убивая ее, он не разделывается с ней, а спасает: для нее нет лучшего выхода, он был изначально запрограммирован. Настасья Филипповна у Эльжбиеты Латенайте тоже лишена какой-либо конкретной характерности, она представлена нежной, даже просветленной девушкой, печальная судьба которой давно определена. Кажется, она хотела бы защитить Мышкина. А он и Рогожин — ее. Но никто не в силах ничего изменить в общем неустроенном движении к пустоте. Мышкин их любил, такими они возвращаются в его разорванное сознание. В театре Някрошюса персонажи Достоевского сюрреалистично абстрагированы, могут быть отнесены к любой эпохе, их история могла быть рассказана Шекспиром или Чеховым, и в то же время они конкретизированы, так подробно сыграно чувственное, физическое, физиологическое существование человека.

Может быть, в «Идиоте» не так уж много средств, которыми раньше не пользовался театр Някрошюса. Но переведенная на этот театральный язык проза Достоевского открывается по-новому, глубоко.

Ноябрь 2009 г.

комментарии