«У вас есть „Hand Made“, а в Америке — „Пилоболус“, но все-таки они совсем разные», — примерно так сформулировал для меня один театральный русский американец. В искусстве подобные прецеденты встречаются сплошь и рядом. Однонаправленные идеи носятся в воздухе, неизбежно порождая сходные способы своего выражения, зачастую провоцируя художников на последующую борьбу за «право первородства». Очевидцам же достается не менее азартное занятие, сходное с игрой в поиск «десяти различий»…

Но сначала в глаза непременно бросаются сходные детали. Названные коллективы по праву заслужили каждый свою, вполне шумную, славу, создавая эффектные сценические композиции, где главную роль играет «театрально-живописный код» (словами Ю. М. Лотмана). В основе выразительных средств — виртуозная ансамблевая техника, с помощью которой из актерских тел складываются визуальные образы. Они активно востребованы «смежными областями»: рекламной индустрией, церемониальной культурой, телевидением. Происхождением своим одинаково обязаны учебному процессу: оба зародились в результате работы над заданиями по движенческим дисциплинам, которые впоследствии стали основой оригинального стиля. И вот тут самое время искать различия.

Танцевально-акробатический этюд «Пилоболус» (по названию быстрорастущего мха с крепкими корнями) появился на свет в 1971 году в колледже Дортмут в Нью Хемпшире (США). Его создателям (Джонатан Уоллкен, Мозес Пендлтон, Робби Барнетт и Ли Харис) не только удалось доказать своим педагогам возможность преодоления гравитации художественными средствами, но и дать жизнь целому арт- организму (сегодня «Пилоболус» — это солидная театральная компания, с многочисленными престижными наградами, имеющая свою школу, институт, театр, троих художественных руководителей и всемирную известность).

Театр пластики рук «Hand Made», можно сказать,

рождался дважды: в 1999-м (когда на факультете

театра кукол СПбГАТИ был показан зачет-

представление «Игра в 44 руки») и в

В феврале

На сцене оперного театра Консерватории американская труппа показала этакую фрейдистскую историю: юная героиня оказывается в мире фантасмагорических образов, порожденных в ее подсознании бушующими гормонами. Кипят котлы в какой-то «адской кухне», расцветают гигантские фаллические цветы, огромная рука протягивается, чтобы оторвать девушке голову и заменить ее на собачью, с трогательно дрожащими ушками. Символика легко читается: на пути осознания своей женской природы героине приходится столкнуться с ее инстинктивной составляющей и пережить связанные с этим потрясения. Собачка в платьице путешествует по фантастическим ландшафтам, пытается обрести друга среди людей, участвует в охоте на уток, становится узницей садомазохистского цирка, убегает от своих мучителей, оказывается в лесу, населенном кентаврами, падает на дно морское и в финале буквально собственными руками «переделывает» собачью голову в девичью. А «проснувшись», радостно обнимается с родителями, конфликт с которыми пережила перед тем, как погрузиться в сон (те не одобряли ее желания накрасить губы помадой).

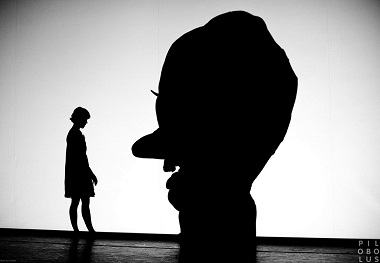

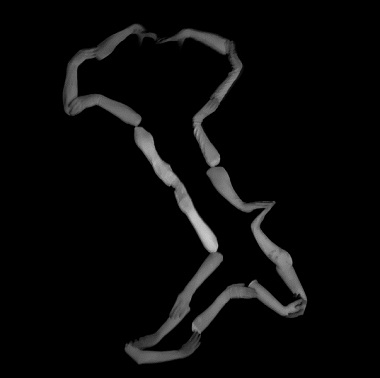

Сюжет воплощается в приемах театра теней на двух экранах: один (побольше) опускается с колосников, второй (поменьше) передвигают по сцене сами артисты — все атлетического сложения, одетые в подобие прозодежды спортивного стиля (облегающие шорты и топы, призванные, главным образом, не давать лишних объемов или складок при создании теневых фигур). Такой прием можно, наверное, назвать «полуоткрытым»: прежде чем стать безголовым карликом или слиться с другими в силуэт слона, кентавра, фантастического растения, актер вполне показательно прокатывается в кувырке — дабы честно продемонстрировать материал каждого нового визуального трюка.

Драматургия спектакля представляет собой последовательно смонтированные теневые эпизоды фантастического путешествия героини, периодически выходящие в «живой план» (таким образом, например, представлен тот самый жутковатый цирк, в котором практически обнаженную девушку, посаженную на поводок, дрессируют и демонстрируют). Теневые эпизоды на меняющих цвет экранах (желтый, красный, синий, зеленый), по сути, представляют собой вариации тех образов, с которыми не знаком разве что ни разу не вышедший в интернет (где во множестве выложены фрагменты пластических номеров в исполнении этого коллектива и рекламные ролики крупнейших мировых компаний с его участием, а также знаменитая теневая миниатюра, которую «Пилоболус» исполнил на церемонии вручения «Оскара» в 2007 году). Впервые к теням театр обратился в 2006 году, создавая рекламный ролик одной копании (произнесение имени которой стало бы рекламой фирмы, избежим этого), и в результате последующих экспериментов в этом направлении появилась «Страна теней».

Нельзя не отметить точнейшую исполнительскую технику. А самым интересным элементом представления оказываются, как ни парадоксально, бессюжетные коротенькие рефрены-связки в живом плане. Когда спящая героиня проплывает перед нами на руках партнеров, создается то самое потрясающее впечатление «преодоления гравитации»: девушка в белом платьице буквально парит над сценой, а поддерживающие ее артисты словно растворяются в воздухе, подобно хорошим кукловодам, которых «не видно из-за куклы».

Таким образом, остается лишь сожалеть, что мы увидели безусловный брэнд современной зрелищной культуры, а самобытный скульптурно-акробатический стиль «Пилоболуса» в гастрольной постановке остался недопроявленным.

Сюжет представления «Вива, Италия!» (режиссер Андрей Князьков, художник Юлия Гольцова), петербургскую премьеру которого сыграли артисты театра «Hand Made» на сцене Комиссаржевки 5 мая, оказался вполне ожидаемым для знакомых с творчеством этого коллектива: череда номеров, объединенных в сюжет путешествия «на лайнере авиакомпании „Hand Made“» по солнечной стране архитектурных достопримечательностей, прославленных вин, великих кутюрье и так далее. В этом спектакле — результаты поисков и экспериментов молодого театра. «Hand Made», активно и изобретательно эксплуатируя уже найденные способы выразительности, постоянно обогащает палитру постановочных приемов, используя в своих выступлениях свет ПРК, находя эффектное применение тканям, бамбуковым тростям, воздушным шарам и другому реквизиту. Как говорит Андрей Князьков, название «Hand Made» предполагает не только пластику рук в чистом виде, но и все то, что может быть сделано на сцене руками артистов из «подручных» средств. Будь то условные «мозаичные» изображения Колизея, Пизанской башни и собора Св. Петра из светящихся в ПРК белых пластинок (под звуки неизбежного «О соле мио» эти изображения сменяют друг друга, к финалу номера преобразуясь в шаржированный портрет самого певца, от которого в результате остается лишь широко раскрытый рот). Или большая тарелка с кучкой «спагетти» — белый шнур внезапно взвивается в воздух и становится «живой» графической линией, рисующей на черном фоне персонажей песни «Люблю я макароны»…

Правда, эксперименты в работах «Hand Made» не всегда приводят к эстетически безупречному результату. Безусловно неудачной оказалась попытка интерпретировать историю веронских любовников с помощью бамбуковых тростей и пластиковых обручей. А финал спектакля (совершенно сказочную, тончайшую флуоресцентную панораму венецианской набережной с проплывающим в ночном небе львом св. Марка) композиционно почти разрушает возникающий в центре силуэт Александрийского столпа с довольно топорно вырезанным ангелом (в последнем случае претензии, конечно же, адресованы сценографу).

В созданном по заказу Правительственного фонда

(в рамках Года России в Италии)

Большая форма в новом спектакле «Hand Made» все еще весьма условна, драматургическая логика в целом следует не действенному, а монтажному принципу, но в каждом из эпизодов присутствуют композиционные связи, привносящие вполне убедительный драматизм. Сражение римского гладиатора с тигром, например, представлено в самой выразительной анимационной манере: игра сменой планов, ассоциативный монтаж, визуальные метафоры. Один из самых сильных моментов: нанесен последний удар мечом, и грозный тигр-силуэт распадается на составлявшие его руки, которые замирают на пару секунд, воздетыми вверх, а затем бессильно падают… Восприятие образов не только увлекает (а зачастую просто завораживает магией движения «живой линии»), но и требует от зрительского воображения активного соучастия, уже более близкого к драматическому сопереживанию, чем к чистой созерцательности.

Столь же эмоционально насыщенны ассоциативно- символические «рассказы» о виноделии (от оранжевого закатного диска к наполненной его светом виноградной грозди и так далее, до бокала с вином, который пригубит влюбленная парочка — и отправится веселиться в следующий эпизод под песню Челентано) или итальянском «от кутюр» (прекрасная дама-Венеция, сооружающая себе наряды разных эпох и стилей из легчайшей «морской пены» под арию «Каста Дива») и даже иронично- залихватские картины простых туристских радостей (от фотографирования под каждым фонарем и бросания монеток с Моста вздохов до поедания огромной пиццы — все перечисленное, напомним, конструирует пластический ансамбль из собственных тел и рук!). Строго говоря, анализируя работы «Hand Made», мы имеем дело со своего рода «пограничьем»: «кинематографический» визуальный прием еще не нашел сугубо театрального применения, хотя очень сильное тяготение к театральности в нем заложено, а постановочный метод, с помощью которого создаются представления, по сути близок режиссерскому этюдному методу.

Останется ли «Hand Made» мастером пластического афоризма или сможет перейти к более крупной форме — проблема и творческого роста, и наличия драматургии (предполагающей определенный тип композиционных связей, которые именно средствами этого вида сценического искусства могут быть реализованы), и — во многом — административной организации существования коллектива. Негосударственный театр, постоянно работающий в рамках заказных проектов, вряд ли сможет позволить себе надолго «уйти на дно» для глобального осмысления своих идей и приемов. С другой стороны — даже если найдется для такого театра «бюджетная крыша», смогут ли уже привычные к определенному стилю и режиму работы артисты перестроиться для «репертуарной» жизни?

Здесь хочется вернуться к теме поиска сходств и различий. Сегодня в потенциале у «Hand Made» и почти универсальные возможности освоенного ими языка сценической пластики, и авторская движенческая методика (которую уже больше 10 лет успешно использует в преподавательской и режиссерской работе их худрук), и уникальный способ коллективного постановочного мышления (воспитанный и наработанный со студенческой скамьи). Обладателем аналогичных творческих качеств давно и повсеместно признан и американский театр танца «Пилоболус», которому петербургский театр пластики рук пока что бесспорно проигрывает в параметрах социальной и административной обустроенности.

Просто по молодости лет или по другим непростым причинам? Время покажет.

Октябрь 2010 г.

Комментарии (0)