Галерея «Борей» и театр «На Литейном», задумав в юбилейный для театра год цикл выставок «Художники — Театру Драмы и Комедии» и остановившись на трех именах — Эмиля Капелюша, Владимира Фирера и Александра Орлова, организовали акцию обобщающего характера, которую правильнее было бы назвать «Художники — Петербургскому Театру».

Впервые была официально сформулирована, экспозиционно зафиксирована ситуация, давно уже ставшая театральной реальностью: эти трое определяют сценографическую политику города, подобно тому, как в 1970-е ее делали трое других — Э.Кочергин, И.Иванов, М.Китаев, а в 80-е — они же, но уже без И.Иванова, выбывшего по живописному ведомству.

Это не значит, что не было или нет других художников, хороших и даже замечательных. Та же Марина Азизян, например. Или Семен Пастух, возвращающийся к нам время от времени из Нью-Йорка. О Кочергине и Китаеве говорить даже неудобно. Не оскудели талантом, не утратили мастерства.

Речь о другом — о принципиально ином рисунке, проступившем на сценографическом небосклоне. Время от времени наряду со звездами-одиночками разной силы художественного излучения появляются те, что образуют своеобразную сценографическую «Медведицу» или «Ковш». Они не лучше и не хуже остальных, просто существуют в неком соотношении, притяжении и отталкивании, взаимодействии, рисунке. Его-то и хочется разгадывать.

Не каждый день появляются в городе три художника, три мастера, равные по силе дарования и столь же отличные по его характеру.

Как-то незаметно для окружающих количество перешло в качество, двадцатилетний труд — в мастерство, а фамилии Орлова, Капелюша, Фирера стали Именами.

Все трое ровесники. В творческих судьбах много общего: начинали трудно, но не без шансов на успех. Орлов оформил в Риге дипломный спектакль и уехал очередным в тамошний ТЮЗ, один из лучших театров того времени, руководимый А.Шапиро, попал в одну макетную с великолепным мастером Андрисом Фрейбергсом. Капелюш в промежутке между редкими работами в театре успел оформить несколько книжек и стать лауреатом графического конкурса, определиться в живописных исканиях. Фирер после успешных спектаклей в провинции попал на стажировку в БДТ к Кочергину и остался в Ленинграде. Все трое были главными художниками: Капелюш — ТЮЗа, Орлов — Молодежного театра, Фирер — его же и театра Драмы и Комедии, ныне «На Литейном», где и продолжает служить.

Количество оформленных каждым спектаклей давно перевалило за 100. Наступило время званий и наград. Фирер — заслуженный художник России, заведующий кафедрой сценического оформления спектакля Академии театральных искусств, Орлов — лауреат Государственной премии России, Капелюш — «Золотой маски». Все трое получали «Софит».

Для каждого театр — судьба, хотя Капелюш время от времени пытается изменить ей, уходя из театра, делая выставки за рубежом, занимаясь живописью, графикой и еще чем-то, лежащим рядом с инсталляционным и прикладным искусством.

Ни один из них не привязан к конкретному коллективу и режиссеру. Внутренняя свобода — то, чем они легко пожертвуют, встретившись со своим режиссером.

Перестав существовать как определяющий, институт главрежей сменился на броуновское движение свободных режиссеров, переезжающих из города в город, переходящих из театра в театр (часто со своими артистами). Вместе с ними упаковывают и распаковывают дорожные сумки А.Орлов, В.Фирер, Э.Капелюш. Недавно еще казавшиеся непреложными союзы Г.Васильев — Э.Капелюш, Э.Капелюш — Г.Дитятковский, В.Туманов — А.Орлов, А.Орлов — Г.Козлов стали давать сбои, обнаружив, что не вечны. В.Туманов, недавно блистательно работавший с Орловым, вдруг обращается к Капелюшу, а партнер последнего Г.Дитятковский делает «Потерянные в звездах» с Фирером, а «Федру» с Азизян. Разные художники работают с одними и теми же режиссерами, и это оказывается возможным и даже результативным — ситуация новая для нашего театра.

Капелюш, Орлов, Фирер работают, не накапливая досады за пропадающие втуне идеи, непринятые макеты, нереализованные предложения, они складывают их, как белка орешки, про запас, и колесо, придуманное Орловым для «Ла-фюнф ин дер люфт» А.Шипенко режиссера А.Галибина, катится легко и весело в «Маленьких трагедиях» А.Пушкина режиссера В.Фильштинского. И, докатившись из Петербурга в Новосибирск, из Молодежного в «Глобус», оказывается, как ни странно, на месте, потому что формальная идея у художника редко бывает чем-то внешним, чаще она укоренена в сознании, имеет отношение к методу, художественному и профессиональному мышлению.

Багаж излюбленных пространственных идей есть у каждого. Нет ничего зазорного в том, что Капелюш в ряде спектаклей отрабатывает идею жердей, вставленных в специальные «стаканы», закрепленные на фермах с шарнирами, в свободном полете рубящих воздух и так формирующих сценическое пространство (качели «Старосветских помещиков», деревья «Лешего», мачты и снасти «Бури»). Орлов проверяет на крепость наследие мирового театрально-декорационного искусства, добивается современного сценического дизайна, варьируя различные возможности традиционной театральной машинерии: кулис, падуг, бегающих по струне занавесок. А Фирер заворожен возможностями пространственных планов, лабиринтов, коридоров, распахивающихся дверей. Его «дверизм» (собственная формулировка художника) появился не вчера в «Потерянных в звездах», он начался давно, с «Упыря» и «Казановы», отлившись в «Звездах» в содержательную, лишенную эстетизма и стилизаторства форму.

То, что их объединяет, принадлежит сегодняшней театральной ситуации и жизненной суете, то есть поверхностно. То, что разъединяет, — существенно, потому что является «лица не общим выражением», которое и делает художника ХУДОЖНИКОМ.

Один — традиционалист, любитель и знаток стилей, наследник петербургской мирискуснической традиции, мастер эффектный, несмотря на борьбу с самим собой, декоративный при строжайшем самоограничении, цветной даже в черно-белых спектаклях. Он один из немногих продолжает создавать костюмы к своим спектаклям, сохраняя петербургскую культуру театральной постановки как единого художественного целого. Это — Владимир Фирер.

Другой — театральный философ и маг. Он постоянно ворожит, шаманит, водит за собой из спектакля в спектакль, удивляя их непохожестью и единством. Кажется, что его волнуют проблемы бытийного свойства: жизни и смерти, добра и зла, молодости и старости, мертвой и живой материи, и он увлечен нахождением им пластических соответствий. В отличие от остальных он не столько формирует пространство, сколько ткет театральную материю из неуловимых, только ему ведомых нитей. Он прекрасно ощущает себя в сфере мистического, и у него не вызовет затруднений ни появление ведьм из «Макбета», ни тени отца Гамлета. Это — единственный на сегодняшний день метафизик петербургской сценографии. Имя его Эмиль Капелюш.

Третий — спартанец, аскет, идолопоклонник «пустого пространства», единомышленник П.Брука, враг деталей, мелких подробностей, всевозможных изысков, рыцарь идеи. Его театр похож на монастырь, а сам он на пилигрима. Он существует в сфере духа, точной, емкой и лаконичной идеи. Кажется, что сценографическую плоть он терпит исключительно как одежду, покров мысли. Если бы он мог отказаться от нее, то с удовольствием сделал бы это. Первый шаг уже позади: карандаш заменен на компьютер, завершен отказ от тепла и субъективности рукотворного творчества ради чистоты и прозрачности обобщенной идеи. Он почти не пользуется цветом, ему достаточно пространственных и пластических формул. Он занимается пластической режиссурой, постановщикам спектаклей с ним исключительно легко и удобно. Это — Александр Орлов.

ПОРТРЕТ ПЕРВЫЙ — «ВЛАДИМИР ФИРЕР»

С годами он стал похож на успешного профессора живописи. Легкий в общении и неизменно галантный, он вальяжен и дипломатичен. Говорит мягко и кругло, словно расстилая дорожку и приглашая ступить. Сфотографированный в окружении актрис, напоминает кутюрье. Избегая острых углов и конфликтов, Фирер не сделает того, что противоречит его этическим представлениям. Он «интеллигентен, порядочен и скромен», как написали б наверняка в прежние годы в характеристике. Коллеги узнают о его открывшихся выставках тогда, когда они уже закрылись. Почти все время он проводит в мастерской театра, другой у него нет, несмотря на многолетнее членство в Союзе художников, наличие звания и наград. Разговаривая, почти никогда не выпускает из рук карандаша, продолжая профессиональный тренинг. Коллеги признают, что его рисунок стал на редкость крепким. Словно настаивая на этом, художник обводит эскизы костюмов черным контуром, что не всегда им на пользу и делает грубей, чем они могли бы быть.

Такое впечатление, что он родился позже, чем это было задумано. Характер его дарования не укладывается в рамки режиссерского театра, не исчерпывается им. Есть в нем что-то от старого театрального мастера, готового на хорошем профессиональном уровне одеть, обуть, снабдить необходимыми аксессуарами — пустить в жизнь любое театральное детище, вне зависимости от достоинств пьесы, таланта режиссера, уровня театра и его исполнительских цехов. К самому неказистому спектаклю он относится как к своему чаду, внимательно и с любовью. Порой кажется, он любит театр без разбора, во всех его проявлениях, хороших и плохих, будто не замечая отсутствия истинного воображения, театральной мысли, художественной формы, не различая пошлости, изредка сам балансируя у самой ее грани. Плохая пьеса («Дамы и гусары» Фредро) — не препятствие, не повод для отказа, тем более, если спектакль ставит старый товарищ. Фирер сочиняет поверх имеющегося изысканнейшее решение, в котором легко представить комедию из эпохи английской реставрации, Мариво или Мюссе. Спектакль, возрождающий на сцене театра Н.П.Акимова традиции предшественника — Сабуровского Фарса, существует в одной плоскости, художник — в другой. Впечатление, что, работая поперек пьесы, режиссерского решения, художник не ощущает никакого дискомфорта. И упрекнуть его рука не поднимается. Он и правда там лучше всех.

Переживаемый сегодня кризис режиссуры и самодостаточность художника В.Фирера мне кажутся взаимосвязанными. Они порождены одним временем и общими причинами.

В принципе Фирер не склонен навязывать режиссеру свою волю, скорей готов подчиняться. Если ему дать на выбор три пьесы и спросить, какую он хочет делать, художник затруднится ответить, ибо в каждой найдет привлекательные черты. Ему просто интересно работать. Режиссеры делятся у него на предлагающих спектакли и не предлагающих. Если ему протянуть руку, он примет ее с благодарность и будет профессионально честен. «Покладистость» Фирера — не от отсутствия заказов, недостатка в работе у него нет, а от определенного понимания места художника в театральном процессе. Сорежиссура не привлекает его. Собственная профессия, понимаемая в транскрипции театрально-декорационного искусства, кажется ему достаточно широкой, не нуждающейся в расширении за счет других.

Он оформляет игровое пространство. Удачи сопутствуют ему, как правило, в двух случаях: когда он создает «декорации», происходит это в спектаклях, не претендующих на глубину содержания, откровенно театральных, на которые зрители приходят отдохнуть («Упырь», «Маркиза де Сад», «Казанова в России», «Любовь за любовь», «Дамы и гусары»), и когда оформляет игровое пространство, подчиняя свое искусство стихии театра («Неделя, полная суббот», «Ворон», «Каштанка»).

Фирер воспринимает сценическое пространство как данность. Оно не модель мироздания и не космос, только подмостки, а происходящее на них — игра, к которой не стоит относится излишне серьезно. Все его опыты, как правило, замкнуты сценической коробкой. И не потому, что он боится других пространств. Когда есть возможность, он экспериментирует. В «Короле Лире» В.Шекспира Г.Тростянецкий и В.Фирер закрывали выдвинутым вперед помостом половину зрительного зала, разбивая сценическое действие на дальние и ближние планы. В Молодежном и ТЮЗе художник учитывал нетрадиционные особенности этих площадок, успешно в «Неделе, полной суббот» и «Маркизе де Сад», неудачно в «Ронье — дочери разбойника».

В основе сценографических решений Фирера часто лежит оригинальная пространственная идея. Но она одета, обута, украшена таким количеством перьев и цветов, увенчана головным убором таких размеров, что не всегда видна. Три пространственных плана делят сцену в «Упыре»: опускаются порталы, первый, декорированный синими листьями, второй — красными, третий — золотыми. Листья мертвые, металлические. В «Казанове в России» три плоскости расположенных друг за другом стен разрезаны дверями. Открытые, они образуют вертикальные проходы. Двери эти, как и части стен между ними, гипюровые, просвечивающиеся контровым светом.

В «Потерянных в звездах» Фирер любимую им пространственную композицию развернул. Горизонтальные планы сменились на уходящие вдаль вертикальные. Врезанные в них открытые двустворчатые двери создавали горизонтальные планы, проходы, новые места действия. Не меняя декорации, художник изменял пространство. В начале второго акта режиссер повторял мизансцену первого, повтор лежал и в основе пьесы, он стал и отправной точкой сценографического решения. Композиция из двадцати шести одинаковых пятиметровых дверей, с редкой выразительностью притворяющаяся то набережной Тель-Авива, то аптекой, то квартирой, то ярусами театра, то «тем светом», безупречная с точки зрения формальной, оказалась бы мертва, не найди Дитятковский с Фирером взаимопонимания. Они вместе разработали партитуру спектакля, пригласив в свою компанию балетмейстера С.Грицая и художника по свету Г.Фильштинского. Сцена подъема героев по театральным ярусам может войти в учебники по театрально-декорационному искусству как пример содружества режиссера и художника.

В отличие от Орлова или Капелюша, общающихся с пьесой напрямую, Фирер охотно прибегает к посредничеству. Его очки скорректированы на стилевое разнообразие художественной культуры. Кажется, он глядит через вуаль, предпочитая подернуть свое решение легким флером того или иного стиля. Нет, он не постмодернист, скорей, изысканный стилист. Он точно уловил присущую театру склонность к определенности, яркости, декоративности, стилистической игре и реализовал ее на практике.

Игра в стили — его излюбленная игра. В основе всего, что художник делает, лежит внимание, интерес и приверженность стилевым определенностям. Даже в таком стоящем, казалось бы, особняком спектакле, как «Потерянные в звездах», он стилистически безукоризнен. Стиль в джазовости, блюзовой интонации танцующих дверей, легкости костюмов, широких брюках, подчеркнутых линиях летящих жилеток, неприметных и артистичных шляпах.

В.Фирер обладает широкими симпатиями: он любит и барокко, и ампир, и модерн — любой художественный стиль. В молодости он отдал дань подражания Билибину и Баксту, но истинным его кумиром был всегда Головин с его орнаментальностью и безупречным рисунком, богатством фактур и силуэтов. Художник до сих пор считает его самым большим авангардистом русского театрально-декорационного искусства.

Фирер любит восточные ткани и Восток как тему. «Ворон» К.Гоцци (театр «На Литейном»), «Соловей» И.Стравинского (Мариинский театр) и Г.-Х.Андерсена (Детский музыкальный театр «Зазеркалье») — среди лучших его работ. На работе с покрывалами построен первый из названных спектаклей. Здесь нет декораций, образы моря, неба, пустыни возникают при взаимодействии актера с тканями. Так работали с предметом в театре итальянских комедиантов, такого оформления требовал В.Мейерхольд от С.Бонди и А.Рыкова в Студии на Бородинской, такой театр имел место в «Принцессе Турандот».

Владимир Фирер может быть ярким до ослепления, а может пользоваться лишь двумя цветами, белым и красным, как в «Овечке», или одним, серебристо-серым — в «Потерянных в звездах».

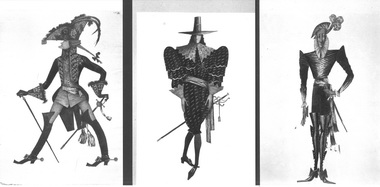

Фирер — мастер театрального костюма. Один из немногих художников-мужчин, он делает его блестяще. В этой сфере он традиционалист, его корни очевидны — это «Мир искусства». Но он и смелый изобретатель, все время что-то придумывающий: то какие-то торчащие детали, чудом держащиеся на рукавах, воротниках и головных уборах, то прозрачные лифы. Женские платья украшаются у него гигантскими манжетами, напоминающими по форме мужские ботфорты, они подчеркнуто воинственны, агрессивны, наступательны, это — фирменный знак фиреровского женского костюма. Художник обожает торчащие из рукавов или воротников страусовые перья, драпировки, гофрированные и плиссированные ткани, широкие стоящие воротники, гигантские шляпы, придумывает костюму неожиданные, часто гротескные силуэты и фактуры. Гиперболизация формы, какой-то одной детали костюма — один из любимейших его приемов. Фирер не делает исторического костюма. Существуя в рамках эпохи, он фантазирует на темы барокко, ампира, модерна.

Костюм художника чувственен и ироничен. Если бы не последнее качество, вы бы задохнулись в его эротической атмосфере. Штокбант, руководящий Театром Буфф, очень точно почувствовал, что ему нужен Фирер. Именно он придает представлениям театра художественную остроту, содержательность и шик. Он — чувственный художник, животворную стихию плотского театрального искусства ощущает, как никто другой.

Фирер — мастер жанра. Ему легко в пространстве водевиля, мюзикла, комедии положений. Он блестяще сделал «Любовь за любовь» Конгрива. Эпоха английской реставрации с ее изысканностью, эстетизмом, легкой дымкой циничного отношения к жизни Фиреру на удивление близка.

До недавнего времени казалось, что театральный костюм художника не может быть скромен, настойчиво и требовательно претендует на внимание зрителя. Из двух компонентов сценографического убранства — декорации и костюмов — первой, как правило, отводилась роль фона, солировал второй. В «Казанове в России» (Театр Буфф), «Упыре» (театр «На Литейном»), «Маркизе де Сад» (Молодежный театр) они попытались договориться, сосуществуя на равных, в декоративности, эстетизме, стильности не уступая друг другу, и все же костюмы оказались формально смелей. В «Мещанине во дворянстве» (БДТ) они «сцепились» насмерть, но жертвой пал художник, разорванный на части буйством собственной фантазии, ее яркостью и фрагментарностью. Художественного целого не получилось. На «Потерянных в звездах» мы осознали, в чем секрет. Да, предыдущие спектакли были костюмны. Но как только возник подлинно актерский спектакль, театральный костюм, не утратив в стильности и четкости рисунка, сумел стать нейтральным. Художник обнаружил, что может быть другим.

Конечно, ему необходим свой режиссер, спектакли с Г.Тростянецким и Г.Дитятковским («Ворон» и «Потерянные в звездах») — лучшее из того, что он сделал, — тому доказательство.

Фирер подчеркнуто эстетичен, иногда избыточно. Щедрость — одно из главных его художественных качеств. Он кидает в зал пригоршни драгоценных камней, но кому-то кажется, что это бижутерия из «Тати». Я лично верю, что камни эти драгоценны, и знаю, что «сделать красиво» очень и очень трудно. С общим падением культуры, в том числе в театрально-декорационном искусстве, с изменением нашей эстетической эмоции, сформированной «суровым стилем», желание сделать красиво требует не только высочайшего профессионализма, но и известного мужества, становясь поступком мужчины.

Театр ни при каких обстоятельствах не перестает быть для художника радостным делом, которым страшно весело и увлекательно заниматься. Для него это игра, главное и непреложное правило которой — чувство юмора. «Театральный» звучит как «яркий», «броский», «эффектный», «постоянно готовый к преображению».

Театр Фирера лишен рефлексий и не притворяется умней своих прародителей, он не высоколоб и не интеллектуален. Когда мы отрицаем наличие такого театра, мы совершаем грубейшую ошибку. Театральное искусство имеет не только широкий адрес, но и безграничную палитру средств, и далеко не все обращены к мозгу, а иногда — и к сердцу. Театральность не как эстетическая категория, а как особенность мировосприятия, способность чувственно, игрово воспринимать жизнь почти утрачена. Сценическое искусство забыло о своих родовых чертах. Фиреру выпала честь возродить их в его профессии.

ПОРТРЕТ ВТОРОЙ — «ЭМИЛЬ КАПЕЛЮШ»

Он не похож на художника. Его неспешная манера говорить, вдумчивость, отсутствие суеты, требовательность к себе и окружающим делают его непохожим на театрального человека. В нем начисто нет следов богемности.

Единственный из сценографов, он до сих пор не изменил самиздатовской этике и, несмотря на обилие работы в театре, продолжает существовать, как будто времена придумывания спектаклей на кухне, репетиций в подвалах и чердаках, писания романов и повестей в стол без договоров, гонораров и надежд никогда и не уходили в безвозвратное прошлое. Мне он всегда казался мудрым: если плохие времена вернутся, ему будет легче, чем остальным, он всегда был к ним готов.

Коллеги порой упрекают его в демпинге. Вряд ли Капелюш — враг дензнаков, но он не привязан к денежному воплощению заказа, не ограничен им.

Капелюш фантастически требователен, придирчив, раздражителен по отношению к партнерам, цехам и самому себе. Думаю, с ним трудно. Подозреваю, что он тоталитарен. Похоже, что, мечтая о равном участии всех в создании спектакля, незаметно для себя, может подмять остальных. Его метод не предполагает разделения на режиссерскую и сценографическую работу. Идеи обретают коллективное авторство, он делится ими щедро и настойчиво, педант в профессии, он — романтик в искусстве.

Художник отличается длительными и драматически развивающимися отношениями с режиссерами. Они не похожи на стандартные. Тут нет заказчика и исполнителя. Это даже не сотворчество, а сожизнь. Тот, кто выбирает личную свободу, уходит от него, чтобы потом вернуться, столь велика сила этой творческой сожизни и счастья от ее плодов. Наиболее известны старые союзы, с Г.Васильевым и Г.Дитятковским. Но не менее результативны и встречи последних лет с П.Шерешевским и Р.Смирновым.

Как и полагается театральному художнику, Капелюш в совершенстве владеет сценическим пространством, что доказал в бытность свою главным художником ленинградского ТЮЗа.

Нетрадиционная сцена — отсутствие сценической коробки, зрительский полуамфитеатр — заставляла постоянно экспериментировать. Капелюш раскрыл все возможности этой сцены. Он уходил вниз, в сценическое подполье, и поднимался вверх под колосники, усаживал зрителей на сцене, оставляя за спиной артистов пустой зал, приближал зрителей к актеру, выгораживая своеобразный малый театр, и отделял от зрительного зала железным занавесом, чтобы потом, неожиданно убрав его, закружить на вращающемся круге, передав физически ощущение сошедшего с ума героя. Капелюш расковал сценографию, доказал, что она может быть нескромной, используя всевозможные трюки машинерии, не теряя при этом серьезности содержания, что сценический эффект — привилегия не одних «шоу-программ». Затем он сменил манеру. Одно за другим пошли минималистские решения. Правда, связаны они были с лабораторным театром, сценическим экспериментом, который сопутствует художнику всю жизнь. «На кабельных работах осенью 69» — пьеса А.Образцова по произведению В.Ерофеева «Москва — Петушки», дважды решенная Капелюшем в течение одного года, в рамках совместного со швейцарским театром проекта и собственными силами (Белый театр, режиссер Г.Васильев), обнаружила, что с помощью стеганого брезентового полотна, принимающего то форму железнодорожного вагона, то линии ЛПС или большого деревянного ящика, отдаленно напоминающего сундук бродячих комедиантов, можно предельно убедительно решить не только пространство спектакля, раскрыть драматургию, но и вступить с актером в предельно тесные взаимоотношения, напоминающие те, которые существовали у М.Бабановой, И.Ильинского и В.Зайчикова с конструкцией Л.Поповой в «Великодушном рогоносце» Вс.Мейерхольда.

Капелюш никогда не украшал сцену и не создавал иллюзий «мест действия». Он воздвигал театральные миры, монументальные, как в «Ундине», космические, как в «Эквусе», лирические, как в «Белых ночах», психологически напряженные в «Записках Поприщина». Так было раньше. Так происходит и сегодня, с одной существенной поправкой. Ныне он «шьет» сценическое пространство прямо на актера. Практически Капелюш занимается режиссурой, оттого с ним легко и одновременно трудно режиссерам. В обход режиссера он включает актера в свою работу, подразумевая не только живую, двигающуюся в пространстве вертикаль, но и сложнейший психологический организм, духовное напряжение. Он создает среду, в которой актеру психологически удобно, провоцирует те или иные душевные состояния.

Актер для Капелюша — вертикаль, модуль, но в большей степени духовная субстанция, живая и изменчивая, ежесекундно влияющая на бытие декорации. Подобно модельерам, строящим костюм прямо на модели, он одевает сцену «на актера». Он чувствует его психофизику, как никто, и умеет извлечь для себя пользу. Но Капелюш не был бы Капелюшем, если бы, чувствуя актера, растворяясь в нем, в то же время не низводил бы его до уровня фактуры. Формируемая им сценическая протоплазма на равных вбирает в себя и конструкцию, и предметы, и актера.

Э.Капелюш. «Буря». Театр им. Комиссаржевской. Режиссер А.Морфов. «Ундина». ТЮЗ им. А.А.Брянцева. Режиссер А.Андреев. «ЖенитьбаГоголя». Белый театр. Режиссер Р.Смирнов

Организуя действие, каждый раз заново формируя пространство, Капелюш неуловимым образом создает материю спектакля. Она может быть сформирована из воздуха, зеркальной стены репетиционного зала и деревянных шляпных болванок («ЖенитьбаГоголя») или из белого савана, покрывающего сцену Эрмитажного театра и спускающегося в зал («Гамлет» В.Жука). Она создается двигающимися по струне гиперболизированными подвенечными платьями («Собачий вальс») или листом фольги и звуком ударяющего в нее гороха («Дом спящих красавиц»). Дело не в материале, а в его метафизическом свойстве. Внимательный к материальному выражению предмета, к фактуре, Капелюш населяет сцену многочисленными предметами или, напротив, проявляет чудеса минимализма, ткань его сценографических решений всегда существует в неком остатке, в метафизическом выражении. Она никогда не растворяется в действии. Поэтому нет ничего странного в том, что, освобождая пространство или засоряя его множеством вещей, он добивается одного и того же эффекта — создания среды спектакля, осязаемой или неосязаемой его фактуры.

Художник может сделать оформление, где будет множество мелких вещей, но, поставленные в особые парадоксальные отношения с окружающим миром, друг другом и персонажами, они не вызовут бытовых ассоциаций, напротив, чем конкретней будет предмет, тем абстрактней окажется его суть.

Сценическое пространство у Капелюша не может быть пустым. Даже если оно кажется таковым, это обман. Последнее время он чуждается завершенности, видимо боясь умертвить живую жизнь театрального представления, закрепив навечно в очертаниях макета или эскиза. Если художник и делает эскизы, то только костюмов.

Вода, огонь, стекло, песок, поверхность зеркала или кусок фольги, свеча, стеклянный сосуд или старинный восточный инструмент — художник очищает их от всего наносного, возвращая некогда присущую им бытийность. Капелюш — метафизик, и нет ничего странного в том, что он на поворотах своей творческой биографии неизменно возвращался к живописи и графике.

Метафора — вот категория, которой он особо привержен. Подвенечное платье в «Собачьем вальсе» не уступает по интенсивности мелодии самому вальсу. Оно вырастает под колосники, троится, четверится, становится кулисами, из него выходят, в него прячутся персонажи. Платья-куклы кружатся, заполняя своими летящими вуалями воздух, делая квартиру не менее призрачной, чем мечты героя о семейном счастье. В них тонет, запутывается, мечется сценический свет. Обыкновенные краги для верховой езды становятся в «ЖенитьбеГоголя» средневековыми готическими головными уборами, а деревянные шляпные болванки — одним из основных элементов декорации. Огонь свечи, зеркальная плоскость стены репетиционного зала или фольги, вода в корыте, в которую смотрятся, как в зеркало, само ее вибрирующее отражение, песок, ускользающий через пальцы, стеклянные сосуды: колбы, реторты, призмы — излюбленные Капелюшем элементы его сценических композиций, а точнее было бы сказать, не композиций, а пластической среды.

Кажется, что Капелюш ворожит среду спектакля, ткет ее на каком-то невидимом станке, подобно героине М.Солопченко в «ЖенитьбеГоголя». Воздух укрощенных им сценических пространств, давно забывших о сопротивлении, наполнен звуками и шепотами, полутонами и мистическими настроениями. Его декорации звучат. В них легко передать сон, что и делается в «Старосветских помещиках». Никто не умеет так воплотить зыбкое, находящееся за гранью разумного, непознаваемого, подсознательное. Много лет назад он зарабатывал на жизнь, а заодно удовлетворял творческий голод, придумыванием пластических объектов, напоминающих какие-то странные деревянные игрушки с неясным, неузнаваемым сюжетом. Это были то ли настольные часы, то ли деревянная скульптура. Отзвуком тех игрушек оказался для меня шкафчик Пульхерии Ивановны в «Старосветских помещиках» ТЮЗа. Этот маленький вертеп, украшенный ветками борщевика и сухой травы, отказывался быть только комодиком, где хранились клубки ниток и наливочка. В нем жило что-то инфернальное, гоголевское, чертовщина какая-то. Когда гас свет и Пульхерии Ивановне снилось, что приходит ее любимая пропавшая кошечка, чтобы увести ее за собой, в шкафчике начиналась и таинственно шла интенсивная жизнь.

Недавно Капелюш продолжил давние искания, сделав выставку художественных объектов, не имеющих аналогов в реальности. Будто обнаружена какая-то неизвестная культура. Остались ее следы: мумии, клады, непонятные предметы, россыпи монет и т.д. Можно угадать следы ушедшей восточной цивилизации, а можно — исчезающей на наших глазах советской империи. Кто-то сказал, что эти объекты похожи на тотемы. А Капелюш добавил, что надеется, что их также нельзя прочитать: «…всегда стараюсь прятать концы в воду, чтобы не было ничего очевидного, явного…»

Для Капелюша пространство не менее важно, чем для Орлова, но, стремящееся к чистоте и бруковской «пустоте» у последнего, оно чуждо этих желаний у первого. По сравнению с орловскими его декорации кажутся перенасыщенными. В них реальность и вымысел перемешаны до качества фантасмагорического. Капелюша интересуют вечное и сиюминутное, он работает на грани состояний спектакля, оставляя внутри него вакуум недоговоренности, стремится к недосказанности, недоформулированности, к живой трепетной ткани спектакля, дышащей вместе с актером и зрителем.

Кажется, что бы Капелюш ни делал, он думает о вечном, космическом. Даже оформляя «Сказание о царе Петре и убиенном царевиче Алексее», он не минует бытийности. Гигантский остов корабля — символ вечно строящейся России, страны, находящейся в постоянных поисках особого пути, в ходе которого корабль становится для большинства дыбой, но для многих Ноевым ковчегом.

Цикл экспериментальных работ художника («Мрамор», «Дом спящих красавиц», «ЖенитьбаГоголя», «Голь»), наиболее интересный для меня, посвящен не столько созданию определенной пространственной среды, сколько попыткам найти пластический эквивалент категориям времени, пространства, жизни и смерти, то есть не сценической конкретике, не чему-то явно выраженному, а неосязаемому, неуловимому, тому, что находится на грани либо даже за нею, тому, что в первую очередь и интересно делать в театре, потому что именно он эту сиюминутность в состоянии передать, сцене подвластны и настроения и символы.

Бытовое пространство у Капелюша заменяется многомерным поэтическим, в отличие от Орлова, у которого оно философично, очищено от всего субъективного, аскетично и подчинено мысли.

ПОРТРЕТ ТРЕТИЙ — «АЛЕКСАНДР ОРЛОВ»

Он сдержан, корректен и как-то по-особенному ласково тих и внимателен. Кажется, что надежен. В нем нет художественной необязательности и богемной расхристанности. Скорей, он похож на археолога, разведчика горных и земляных пород. В его человеческих и профессиональных пристрастиях трудно разобраться, они, как правило, остаются скрытыми, он их не афиширует. Орлов никогда не спорит, но директора театров знают, что именно он не уступит.

Чувство собственного достоинства опирается у него на уважение к профессии, которой он занимается. Ей он предан до кончика ногтей. Ничто, кажется, не занимает его столь сильно. Этому, как и многому другому, он научился у «мастера» курса — Эдуарда Кочергина. Орлов, как художник, жестче, суровей, «объективней» учителя. Лирическое начало, составляющее одно из главных таинств творческой личности Э.Кочергина, не нашло в нем продолжателя. Если пытаться определять сценографическую генеалогию Орлова, то придется вести ее от Д.Боровского.

Он вступил там, где взяли паузу Д.Боровский и Э.Кочергин. «Лунные волки», «Чардым», «Маленькие трагедии», «Пиковая дама» — спектакли концептуального ряда, развитие сценографических идей «Гамлета» Д.Боровского, «Дома», «Братьев и сестер», «Живи и помни», «Бесов» Э.Кочергина. Общее — отсутствие зазора между декорацией и режиссерским решением, выстроенность концептуальной цепи, развитие ее во времени и пространстве, действенно метафорическая наполненность каждой секунды существования сценического пространства. Персонажная функция падающей на зрителей стены «Лунных волков», двигающихся подобно тискам двух плоскостей в «Чардыме», пяти расположенных в обратной перспективе колес в «Маленьких трагедиях» занавеса в «Пиковой даме» очевидна. Декорация становится одним из героев спектакля, договаривая за актера и режиссера то, что оказывается им неподвластно. Партитура ее движения фиксирует, закрепляя в памяти зрителей, смысловые куски, создавая их непрерывность.

Орлов — мастер сценических формул, емких и точных. Он стремился к ним смолоду. В «Сорок первом» это были качели, в «Электре» — хитон, в «Нине» — угол, в «Тиле Уленшпигеле» — шар. С годами формулы Орлова становились все неожиданней, сложней, структурней. В «Как Вам это понравится» — огромный прямоугольный пандус, покрытый половиками, смена которых совпадала с переменой картин, в «Мере за меру» — множество тяжелых двигающихся металлических решеток, в «Игроке» — выбеленный двор-колодец с рядом повторяющихся окон и катающимися с грохотом по планшету тяжелыми сверкающими шарами. В «Жадове и других» пространство трансформировалось с помощью столов, в «Ревизоре» — сундуков. В последнем спектакле (Национальный театр г.Осло, малая сцена) нелепый огромный белый фронтон опирался на разнокалиберные двери, общая фактура костюмов и декорации — плетение — способствовала фантастическому эффекту: сквозь стены и планшет просовывались руки, протягивающие Хлестакову взятки.

У Орлова не может не быть решения. В отличие от Капелюша, он не побоится закабалить живую материю спектакля. Там, где последний умело спровоцирует саморазвитие декорации, Орлов жестко прочертит партитуру ее движения. Спектакль будет выстроен им от первой до последней минуты. Художник «не выйдет» на зрителя с ощущениями, предположениями, настроениями. Непререкаемость решений Орлова позволяет говорить об их афористичности, формулистичности.

Думаю, ему не понравится определение концептуалист, но оно довольно близко и точно отражает ход его профессиональной мысли и к лицу более, чем Э.Капелюшу или В.Фиреру.

Выстроенность сценографического ряда не означает механистичности. Мысль эмоционально насыщенна, страстна, активна, темпераментна. Орлов менее всего может быть отнесен к сценографическим сухарям — распространенному в 1970-х типу художника.

Он любит театр, искренне стремится к совместному творчеству, обманывая себя и нас видимостью творческого альянса, но, сдается мне, не верит в его возможность и потому защищается, беря на себя функции сорежиссера, уверено заходя на профессиональную территорию партнера. Эта экспансия отражает понимание им профессии, сформулированное в тридцатые годы Моисеем Левиным как «изобразительная режиссура». Ею он и занимается.

Называя его «Орел», товарищи по профессии признают профессиональное превосходство. Он действительно парит в горних вершинах сценографической мысли, и с трудом верится, что вышивание крестиком по канве на пяльцах, которым последние годы усердно и с театральным обаянием и артистизмом занимается часть петербургской режиссуры, может его удовлетворить.

Орлову под стать режиссура глобальной мысли, мощной формы, мужского темперамента.

Ю.Погребничко назвал свой последний спектакль по пьесе А.Н.Островского «Лес» «Срочно требуется драматическая актриса». Глядя на титанический, а порой и сизифов труд художника в ряде последних спектаклей, хочется закричать: «Срочно требуется мыслящий режиссер». Сценография Орлова более, чем у других художников, предполагает обязательное совместное толкание тележки, когда оно есть — в «Лунных волках», «Чардыме», «Маленьких трагедиях», «Дяде Ване», когда за вторую ручку держится В.Туманов или В.Фильштинский, — все в порядке. Представьте себе абрамовскую дилогию на сцене Малого драматического вне творческого контакта Кочергина и Додина. Что было бы? Да ничего, двигающиеся непонятно зачем и куда бревна, которые и венцами дома не воспринимались бы, или плоскость стены, напоминающая фрагмент декорации 60-х годов, когда единица оформления намекала на целое: стена на дом, ветка на сад. То же происходит с работами Орлова. Кочергин, как художник, был обнажен, предыдущие работы с Додиным давали ему уверенность в осуществленности задуманного концептуального ряда. Орлов этой уверенности не имеет, поэтому от аскезы Кочергина уходит. Он создает пластические формулы, способные к саморазвитию. В этом смысле он умудренней своего учителя, но в то же время и самонадеянней, ибо, начиная жить своей жизнью, его создания отторгаются от своего прародителя.

«В чем прелесть нашей профессии? — спрашивает Орлов и отвечает: — Ты, как Господь Бог, каждый раз создаешь мироздание, и, когда там начинают жить люди — актеры, когда там возникают какие-то иллюзии, какие-то удивительные мира, это счастье! Каждый раз начинаешь с нуля, каждый раз ищешь, строишь новое мироздание. Какими средствами? Одни любят какие-то хитрые изощренные формы, я люблю работать с элементарными формами: квадратом, прямоугольником, кругом, из этих простых форм создавать достаточно сложные эмоциональные миры, которые живут и производят некое впечатление на зрителя, создают удивительную театральную иллюзию, магию».

Но мироздание оживает только от равных совместных усилий со вторым демиургом — режиссером. Если он ниже, глобальные космические миры художника оказываются безжизненными планетами. Они поражают своим величием, красотой, целесообразностью организации, рационализмом устройства, изобретательностью, порой даже остроумием, но на них нет жизни.

А.Орлов самим характером своего дарования — глобальностью, красотой и точностью пластического мышления — обречен на одиночество. Такой уровень театрального мышления доступен не каждому режиссеру. Возможно, подсознательно Орлов чувствует это. Поэтому и берет на себя сорежиссуру. Он не любит комплиментов в свой адрес, сопровождаемых уколами в сторону режиссера, уверяя, что сделанное ими — плод совместных усилий, но сами спектакли оказываются красноречивей его защиты и отсутствием режиссерской концепции, немощью мизансцен, рыхлостью художественного результата обнаруживают, что «счастливчик» Орлов не столь уж благополучен. Он словно выталкивает сам себя на узкую полоску просцениума, принимая на плечи ношу значительно большую, чем принято нести в театре художнику.

С детства Орлов любит технику, и каждое новое ее достижение находит в нем своего почитателя. Кажется, он единственный театральный художник в нашем городе, легко освоивший компьютер, автомобиль, видеокамеру и мобильный телефон. Острое чувство времени не позволяет ему создавать эскизы или макеты, они кажутся ему недостаточно подвижными для развития и воплощения сценографической мысли. Трудно, даже невозможно представить себе «Жадова и других» («Доходное место» А.Н.Островского в постановке В.Фильштинского в новосибирском «Глобусе»), решенным в макете или эскизе. На сцене нет ничего кроме нескольких одинаковых столов, составляемых в определенных конфигурациях, оркестриона с павлином наверху и проекционным «солнцем» внутри — крутящимся диском, через отверстия в котором в сценическое пространство запускается световое марево, и четырех колонн — снопов света, которыми и создается архитектура. Актеры, стильно и точно играющие трактирных половых, поглощаются падающими сверху косыми лучами света, будто бархатными драпировками на дверях трактира. Спектакль построен на наплывах воспоминаний, наступающих на сидящего в трактире пьяненького и сломленного Жадова.

Театральное действо придумывается А.Орловым на компьютере сразу в объеме и движении, в подвижности его пластических и ритмических образов. Сменив карандаш на мышку, Орлов привел в соответствие характер мышления и технику исполнения.

Новейшие технологии, включенные А.Орловым в поле профессии, освоенные им в совершенстве, подчиненные задачам театра, соседствуют с безграничным владением наследием театрально-декорационного искусства. Кажется, что в древней своей специальности Орлов выявляет ее архетипы, что вполне в духе искусства конца XX столетия.

Он никогда не пускает на самотек процесс взаимоотношений декорации с актером, он руководит им, выстраивая в определенную цепь. Сценографический образ в его спектаклях лишен статичности, он неуловим, его нельзя запечатлеть на фотопленке. Он исчезает, как только заканчивается спектакль. Не случайно А.Орлов не занимается ни живописью, ни графикой, его мастерство начинается и кончается театром. Он не стремится останавливать и запечатлевать мгновения, его волнуют их переливы.

Сценическое пространство спектакля для него — исходная точка исканий. Кажется, он стремится к одному — не испортить, не уничтожить, не запятнать его. Девственность и целомудренность пространства, поразившие когда-то воображение студента театрально-постановочного факультета, по-прежнему имеют над ним неограниченную власть. Чем более ему подвластно пространство, чем мощней, кардинальней, острей он оперирует им, тем трепетней, бережливей, рыцарственней относится. Кажется, Орлов влюблен в сцены, большие и маленькие, удобные и не очень. Отбор им сценографических средств преследует одну-единственную цель — сохранение первозданности сцены, ее естественной природной органичной красоты. Найти соотношение данного пространства и драматургии — вот задача. Не должно быть ничего лишнего, каждая пьеса требует определенного, присущего только ей количества сценографического текста, и ни строчкой больше.

Трансформация декорации — не самоцель. У Орлова есть декорации, в которых на протяжении действия ничего не меняется, но от соприкосновения с актером, с режиссером они оживают.

Ошибочно думать, что художник пришел к этому недавно. Именно так сделаны его ранние, совместные с Земцовой («И дольше века длится день»), Чередниковой («Джамхух — сын оленя») и режиссером В.Малыщицким спектакли Молодежного театра, «Муму» (Малый драматический, реж. В.Фильштинский). Поздний Орлов отбрасывает свет на раннего.

Орлов — мастер зрелый, работающий на сценах Петербурга, в США, Норвегии, Финляндии. Но лучшие его работы, мне кажется, сделаны в Новосибирске с В.Фильштинским, в Молодежном и Балтдоме с В.Тумановым. Потому что в «Маленьких трагедиях», «Лунных волках», «Чардыме» есть главное, то, о чем мечтает каждый художник, — слияние с режиссером до состояния кентавра.

Пуповиной единого приема зафиксировал Орлов преемственность совместных работ с Тумановым. Упавшая в Молодежном на Фонтанке в финале «Лунных волков» квадратная 5×5 метров стена поднялась спустя два года на Малой сцене Балтдома, в «Чардыме». Она будто расслоилась. Верхняя часть ее взлетела, нанизанная на вертикаль падающего света. В образовавшемся пространстве возникли герои, существующие словно в тисках жизни, на наковальне страны. Два квадрата да черная полиэтиленовая пленка наполнились возможностями преображения, магией какого-то потустороннего существования, с их помощью стало возможно рассказать сюрреалистическую историю Н.Садур.

Декорация «Маленьких трагедий» («Русалки» и «Дон Гуана») на сцене новосибирского «Глобуса» была единой. В.Фильштинский и А.Орлов искали образ поэтического пространства, находящегося вне быта, абстрактного, но способного к метафорическим преображениям. Формулу пространства составили колеса — то ли мельницы, то ли фортуны? Они перемалывали персонажей пушкинских трагедий, их намерения, желания, чувства. На сцене возник странный кулисный театр, состоящий из пяти планов колес. Только на этот раз они были круглыми. Они располагались в «обратной перспективе», то есть спереди самое маленькое, потом все больше и больше и, наконец, самое большое, выше человеческого роста. «Дон Гуан» начинался во тьме сценического пространства. С трудом мы различали своеобразных ведущих — испанских танцовщиков. Заканчивался музыкальный пролог, и высвечивалась пространственная композиция художника. Врывался Дон Гуан, он шел из глубины сцены, с силой раскатывая возникавшие на его пути помехи — колеса, пока не оказывался на авансцене перед зрителем, как перед судом: «Дождемся ночи здесь!» Эмоциональный толчок был мотивирован: изгнанный Дон Гуан самовольно возвращался в Мадрид. Напряженность конфликта задавалась с первой же минуты. Грохочущие, словно в предвкушении финального появления Командора, колеса выполняли эмоциональную функцию. Сбитые из досок, тяжелые, позволяя актерам справляться с собой, они вместе с тем несли угрозу. Она не была конкретна, то был рок — действующее лицо, не объявленное в программке, но сыгранное декорацией.

В финале яркий, насыщенный, безжалостный луч бил из зрительного зала в лицо Дон Гуану — это шел Командор. Под его давлением Гуан отступал к арьеру и «всаживался» спиной в задний большой круг. Распластанный на нем, как на рисунке Леонардо да Винчи, уносился в ад. Партитура движения выразила развитие конфликта. Спектакль стремился от начала к концу «на колесах» художника.

Для «Дяди Вани» Орлов выбрал деревянную фактуру, напоминающую о доме и в то же время о летнем театре. Так появились дощатые стенки, передвигавшиеся подобно старым кулисным машинам. Стены дома Серебряковых он разрезал на куски, создав лабиринт внутренних интерьеров. Фрагменты стен передвигались относительно друг друга, перенося зрителя в разные части уютного, но тесного для обитателей дома. Носились чеховские герои, вся путаница их бытия вставала перед нами со всей своей очевидностью. Время от времени выстраивалось какое-то ясное, понятное пространство, определялись отношения, возникала надежда, но опять угасала во вновь возникшей неразберихе пространств и человеческих отношений, словно на века потерявшись в лабиринте тесных комнат. В финале рабочие сцены заколачивали дом досками, забивали вместе с героями, со временем, которое уже не вернется. То чудное, несколько безалаберное бытие, сегодня кажущееся удивительно интеллигентным, рифмовалось в сознании художника с архаичной формой прелестного старомодного дачного театра. Кулисный театр привлек своей традиционностью и культурой, а присущая ему простота и ясность деления пространства на планы оказалась созвучна сегодняшнему профессиональному мироощущению Орлова, его пониманию театра.

Мысль обрела у него пластическую форму, благодаря высочайшему профессионализму, фундаментом которому стала школа Э.Кочергина. Отлично обученный, Орлов добился с годами присущей только ему гибкости и широты профессионального инструментария. Мастер современного сценического дизайна, он словно проверяет на прочность наследие мирового театрально-декорационного искусства, создавая из элементов старой театральной техники решения, которым позавидовали бы самые авангардно продвинутые западные художники. Кулисы и падуги, двигающиеся по проволоке занавески из старого учебника по сценической технике питают искусство Орлова наравне с последними достижениями пластического искусства. По пяти наложенным параллельно на планшет желобам катятся огромные деревянные колеса в «Маленьких трагедиях» А.С.Пушкина, выезжают, словно выгораживая разные пространства усадебного быта, фрагменты стен в «Дяде Ване» (спектакли В.Фильштинского в новосибирском «Глобусе»), тяжелые деревянные балки, повторяющие очертания портала, фиксируют пять пространственных планов в спектакле БДТ «Перед заходом солнца». Передвигаясь, они образуют боковую перспективу, придуманную в XVII веке младшим Бибиенной и, казалось бы, навсегда забытую сценографией ввиду чужеродности социального и эстетического происхождения. Планы можно диафрагмировать с помощью прозрачных завес, вытягиваемых балками: горизонтальными — сверху вниз и вертикальными — справа налево. Мастер лаконичных пространственных формул, Орлов придумал способ диафрагмирования пространства: открытое в первой сцене, оно давит на героя в последней, выбрасывая его на узкую полоску авансцены, прижимая сверху к кушетке, на которой ждет вечное успокоение.

Движение балок вкупе с музыкой и светом завораживает. Вспоминаешь двенадцать занавесов П.Гонзаго, демонстрируемых Шереметевым в театре Архангельского, без всякого спектакля, «посуху». Словом — «музыка для глаз».

А.Орлов готов принять всякую пластическую и пространственную подсказку, попавшую в поле его зрения, вступить в перекличку с любым эстетическим партнером. Он чуток к габаритам и параметрам доставшейся ему сцены, к архитектуре театрального здания, интерьерам. Включение окружающей театральной среды в сценографическую партитуру спектакля — один из излюбленных приемов А.Орлова последнего времени. Зрительный зал ТЮЗа составляет существенную часть решения «Поллианны», интерьер кафе театра «На Литейном» отзывается в коричневых колоннах «Леса». Остроумная игра в «Карла Ивановича Росси» предопределяет шумный успех «P. S.» — работы, за которую Орлов удостоен Государственной премии. Включение художественного образа К.И.Росси — зала Александринки — в образ спектакля — прием театральный, но и имеющий изобразительные корни. Искусство ХХ века активно пользуется приемом цитирования, он неотъемлем от постмодернистских исканий. Орлов оказался на уровне времени. Не выйдя за пределы бюджета внепланового спектакля, он нашел пластический эквивалент гофмановской теме двойничества, зазеркалья.

Бегут по струнам театральные занавеси в «Карусели по господину Фрейду», «Фердинандо», «Мирандолине», «Как Вам это понравится» и «Пиковой даме», перетекает, движется, меняется сценическое пространство. Случайно найденный в старом учебнике по сценической технике прием не отпускает, словно выйдя из подчинения, манит неиспользованными возможностями театральной образности. Он легок и очень театрален, ибо заряжен бесконечными возможностями преображения. Что же удивляться, что Орлов доверился испытанному приему, получив неожиданное предложение оформить «Пиковую даму» в Мариинском театре, с неопытным в оперном жанре драматическим режиссером — А.Галибиным, в кратчайшие сроки и сразу для двух площадок (премьера должна была состояться в Баден-Бадене). Двигаясь по натянутым под колосниками тросам, черный с одной стороны и белый с другой занавес, словно рок, сметал сцену за сценой. Без тяжелых «оперных» перестановок, изменением пространства художник добивался смены «картин», не изменяя текучести музыки. Пространство дышало вместе с музыкой, движение занавеса походило на перелистывание пушкинских страниц.

Орлов ошибся в одном. Графичное, очень современное черно-белое решение просилось в иную пространственную среду — в зал, выстроенный не Кавосом, а А.Аалто. Чуткий к архитектуре, подчеркнуто внимательный к окружающей спектакль среде, использующий в драматическом театре ее мотивы, Орлов будто не обратил внимания на зал. Революционно настроенный по отношению к жанру, художник стушевался перед театром. Бунтуя против оперных штампов, он прописал свой сценографический текст поверху, будто не заметив, что он уже загрунтован под изображения иной плотности и масштаба. Не желая потакать пресловутой специфике жанра, Орлов проигнорировал ее, не вступив в схватку, не преодолев, обойдя, как малозначимый предмет. Отказавшись ухаживать за старой дамой, Орлов недооценил ее коварства. Занавес, словно рок, сметающий все на своем пути, поворачивающийся то белой — добро, то черной — зло — своей ипостасью, призванный стать одним из главных персонажей, был побежден злым духом театрального здания в обличье сквозняка. Последние живут в любом старом театре, гуляя из кулисы в кулису, из кармана в карман, произвольно, как и когда им захочется, не учитывая ни разработанной художником партитуры движения, ни возможностей постановочной части театра. Задули… и затрепетал «подол» занавеса — рока, грозясь превратить трагедию в фарс. Не совладал с оперной актерской массой и режиссер. Поставь Галибин спектакль в этом оформлении с молодой экспериментальной труппой, в студийных условиях, решение Орлова, мне кажется, обрело бы органику.

Кажется, Орлова подвела вера в самодостаточность идеи. Перелистывание сценического пространства при помощи двигающегося по диагональным тросам трехчастного занавеса имело графическую траекторию. Музыка же, мне кажется, взаимодействует с пространством иначе, не линеарно. Профессионал, Орлов споткнулся там, где возникли вопросы, выходящие за рамки его профессиональной компетенции.

Проблема современной сценографии в том, что она подошла к рубежу, за которым должно начаться движение в ином направлении. Орлов — фигура показательная, потому что, мне кажется, он больше других испил воды из профессионального колодца, заглянул во все чуланчики, тайнички, чердаки и подвалы профессии. Кажется, в театре он может все, он давно перешел к созданию емких и точных пластических формул, обнажил мысль, отказался от всего лишнего, от тяжелой материальной плоти сценографии. Полюбив пустую сцену, стремясь извлечь из ее чистоты самодостаточный эстетический эффект, придя к лаконичным и емким пластическим и пространственным формулам, Орлов пришел к отказу от предмета. Коллекционер, библиофил, человек культуры Маттиас Клаузен живет в спектакле «Перед заходом солнца» как в аквариуме, вне предметно-культурной среды, органичной для «новой драмы». Из этого пространства, решенного, как всегда у Орлова, мощно и концептуально, безукоризненно с формальной точки зрения, будто бы откачан воздух.

Уйдя от предметного мира, сосредоточившись на локальной ограниченной цветовой гамме — он легко управляется черным и белым, растворив в идее до полной неузнаваемости все традиционные средства театра, — художник приходит к своеобразному сценографическому академизму. Дальше, как говорит Гамлет, «тишина». Как это ни парадоксально, но совершенство А.Орлова — ахиллесова пята сценографии как таковой. В его лице она поднялась на самую высокую точку и стала задыхаться в разреженном воздухе горних вершин. Так было уже не раз. Углубляясь, теряешь в широте охвата. Совершенствуясь в профессии, сужаешь поле культурного зрения. Может, сценографии пора выглянуть за окно, отказаться от плавания в собственных водах пусть даже и мирового театрально-декорационного искусства. Ведь оформление спектакля — лишь одна из сфер художественной культуры.

Подобно трем путникам, вышедшим из одной точки — их альма-матер на Моховой — и направившимся в трех разных направлениях, Э.Капелюшу, А.Орлову и В.Фиреру трудно встретиться, несмотря на дружбу и сотрудничество на ниве педагогики. Но они совершают свои странствования под единым куполом петербургской культуры. Есть некая равнодействующая их поисков. Подобно трем лучам, берущим начала от Адмиралтейства и разбегающимся в разные стороны, но все равно объединенным сеткой пересекающих их улиц, они существуют в пределах единого петербургского художественного пространства.

Январь 2000 г.

Комментарии (0)