«Молодость жива». Спектакль-песня по пьесе Настасьи Хрущевой и Александра Артемова. Режиссер Александр Артемов

Первое, что нужно знать про спектакль-песню «Молодость жива», это то, что он идет практически в полной темноте. И верно говорит Настасья Хрущева: депривация одного из органов восприятия заставляет другие работать с повышенной интенсивностью. В нашем случае, конечно, слух.

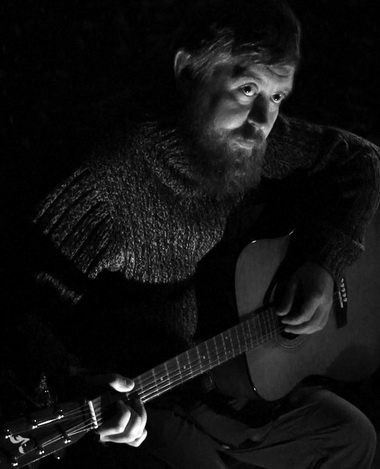

Пятеро мужчин средних лет (Евгений Сиротин, Александр Плаксин, Евгений Плаксин, Семен Афендулов, Василий Титунин), в растянутых свитерах, с бородами и гитарами (узнаваемый типаж геолога-палаточника), занимают места в центре зала, у составленных в круг микрофонов, где они проведут ближайшие 45 минут.

Время от времени мерцающий свет фонаря в центре да сухой треск фонограммы дают эффект «сполохов костра», тускло освещающего сосредоточенные лица.

В своем рассказе каждый из четырех припоминает-переживает давнее событие, наложившее отпечаток на всю их оставшуюся жизнь, — добровольную гибель пятого — Петра — в (читай — очистительном) огне пожара.

Каждый монолог — своего рода путь и судьба со всеми теми ограничениями, какие она накладывает. Одному достался «средний путь» («Место свое с малых лет знал. Не в начале, не в конце, а посередине. Мать, когда гладила по голове, так и говорила: золотая ты моя середина! Сына! Сына-середина»); у другого и «жена старенькая», и «сын старенький», а ему так и осталось 27, и непонятно — то ли дар это, то ли проклятие; третий жил ради женской «сладости и радости», но так и не встретил свою единственную; четвертый — как Илья Муромец, берег силы для подвига, да проспал тот единственный подвиг/шанс, который выпал ему за жизнь. Природа повествования тут сказовая, былинная.

Темнота акцентуирует смыслы. А смыслы скрадывает ритм. Внутри себя каждый монолог ритмически организован за счет фигур повтора. Повторяемость дает ощущение хождения по кругу, камлания. Это движение — ритуал-припоминание, воспроизведение некогда случившегося «чудесного» события.

Четыре мужских рассказа-монолога образуют простую куплетную композицию, связанную припевом на стихи Анны Барковой:

Я сижу одна на крылечке, на крылечке

И стараюсь песенку тинькать.

В голове бегает, кружит человечек

И какой-то поворачивает винтик.

Я слежу за этой серенькой птичкой…

Здесь меня не увидит никто.

В голове человечек перебирает вещички,

>В голове непрестанное: тук-тук-тук.

<…>

Человечек шепчет: «Подожги-ка свой дом», —

которую под гитарные аккорды выпевает глухой мужской голос. «Подожги-ка свой дом» повторяется многажды, своего рода рефреном, превращаясь в заклятие.

Несколько слоев иронии (тут и бардовская мифология, и ютубовский фольклор, и Велимир Хлебников с его парадоксами времени), в которые Артемов и Хрущева заворачивают свой спектакль-песню, мигом растворяются в простом химизме песенки. И вот уже молоточки настукивают, а винтики поворачиваются в твоей собственной голове. Название, которое дал своей статье об Артемове Алексей Киселев, — «Хорошо темперированный трэш Александра Артемова» — как нельзя лучше передает природу происходящего. Тело начинает звучать как большой резонатор. Впору подключать датчики, чтобы узнать, как ведут себя нейронные сети.

Вслед за четырьмя монологами-исповедями звучит полилог четырех голосов, звук распространяется скачкообразно, от одного к другому по эстафете передается фраза «помню, был там и помню, а ты, Петр, этого не помнишь», вслед за чем звучит последний монолог, пятого, Петра-2, сына погибшего, и новое его воплощение, того, кто не хочет, как его отец, стать «пылью на ветру».

Развертывавшаяся во времени музыкальная композиция, визуализированная внутренним зрением как хождение по кругу, хоровод аудиальных образов, обретает законченность в виде очень четкой, почти геометрической фигуры. Словно звуком вычертили перед внутренним взором пятиугольник, золотое сечение, пентаграмму звезды.

К этому образу-символу спектакль Артемова и Хрущевой приводит исподволь. Сознание постфактум переводит силовые линии спектакля в визуальную формулу, в знак. Сам же спектакль сохраняет природу чистого воздействия. А ирония — не помеха. Потому что оголтелый язычник внутри каждого перекормленного культурой современника грезит о возвращении в лоно изначального космического целого.

Март 2017 г.

Комментарии (0)