А. Чехов. «Вишневый сад». Омский академический театр драмы.

Режиссер Евгений Марчелли, художник Сергей Горянский

Та среда, в которой текст существует, непрерывно движется, течет; каждый новый случай предложения и восприятия текста происходит в несколько изменившихся условиях, в несколько иной среде — текст не может оказаться дважды в «одном и том же» потоке человеческого опыта.

…И, пожалуйста, не надо больше об усталости великих пьес — «Ревизора», «Гамлета», «Вишневого сада». Так мы договоримся до того, что переутомился роман «Война и мир», который каждый день кто-нибудь да перелистывает, мусоля страницы. Не устают тексты — живая, дышащая, вечно меняющаяся смысловая субстанция, устаем мы, их читатели-зрители-интерпретаторы. От давящего на нас культурного контекста, от слов и множественности их смыслов (до бессмысленности), от самих себя, наконец.

Евгений Марчелли и его чудесные артисты играют трагифарс в четырех действиях (так уж жанр обозначен в программке), а вот я впервые увидела действительно комедию, где главным героем сделали текст пьесы Чехова «Вишневый сад». И получилось очень специальное зрелище. Не знаю, что извлечет из спектакля тот, кого называют «простой зритель», потому что главное здесь не то, что происходит с героями пьесы, а то, что происходит с ее текстом.

Темная, почти пустая сцена (и это абсолютно точно: если герой — текст, какими, собственно, должны быть декорации?). Мерцает на заднике огромный экран — и это точно: текст будет с картинками. Сменяют друг друга видеопроекции: Антон Павлович, Константин Сергеевич, Ольга Леонардовна, труппа МХТ. Плачет, заливается в темноте Дуняша (то есть не Дуняша, мы же не видим кто — некто), на экране появляется список действующих лиц, а потом то, что давно уже, с юности, знаешь наизусть: «Действие первое. Комната, которая до сих пор называется детскою… Уже май, цветут вишневые деревья… Пришел поезд, слава Богу. Который час… Скоро два…». Оплакали тот текст, начинают создавать этот.

Марк Липовецкий говорит о борьбе режиссера с текстом. Не согласна. Какая, помилуйте, борьба, если победит все равно Чехов? Если он уже победил — оказался нужен режиссеру? Это не борьба — это жизнь с текстом, чтение-выстраивание его существования в данном потоке данного человеческого опыта (см. выше).

Пьесу, во-первых, сократили. Есть серьезные купюры, есть почти незаметные. Но сообразить, что конкретно «вылетело», почти не успеваешь из-за стремительности сценического действия (двигаются все быстро и часто переходят на бег). Марчелли — режиссер умный, тонкий, и поэтому постфактум, конечно, понимаешь, что все купюры — это «значимое отсутствие» и их тоже следует читать. Текст-то все равно никуда не делся, раз сознание его отсутствие зафиксировало, оно же его и восстановит.

Во-вторых, мизансцены намеренно выстраиваются так, что часть текста не слышна: например, во втором действии весь монолог Пети идет на движущемся поворотном круге, и текст уплывает в глубь сцены вместе с ним; в третьем действии Петя ходит кругами, Раневская — за ним, и слов ее разобрать невозможно, реплики Дуняши и Яши в последнем действии летают из кулисы в кулису и т. п.

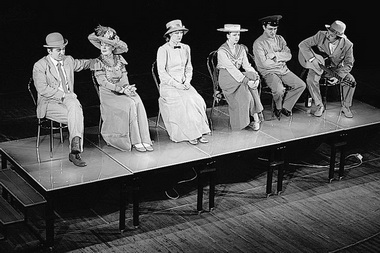

Третий способ существования текста — декламация. Он подается (именно подается) прямо в зал (неважно, монолог, диалог, реплика), форсируется. Мизансцена соответствующая — фронтальная. Во втором действии на сцене накрытый материей стол, на нем стулья, актеры сидят рядышком и по очереди обращаются к залу. В финале они выстроятся, как на пионерской линейке, и все последние слова пьесы тоже будут обращены к зрителю.

Очевидно, что актеры в этой игре — трансляторы, и отношения у них выстраиваются не друг с другом, а с текстом.

«Душечка моя приехала! Красавица моя приехала!» — холодно-равнодушно декламирует Варя, глядя при этом на Лопахина.

«Я страстно полюбила вас, вы образованный, можете обо всем рассуждать», — зло, почти с ненавистью выдает Дуняша в зал, сидя рядом с Яшей.

Многие монологи Раневской звучат как необязательные, наскоро проговариваются актрисой. Или снижаются — вглядываясь в глубину сцены, откуда ей навстречу идет Петя Трофимов, Любовь Андреевна задумчиво произносит: «Посмотрите, покойная мама идет по саду… в белом платье».

Гаев свое знаменитое «Дорогой, многоуважаемый шкаф!» вообще отдает хору «людей», выбегающих по его знаку на сцену.

Лопахин свои тексты подробно, убедительно, искренне проживает, но произносит их на пустой сцене и в пустоту.

Часть текста пьесы исчезает, часть существует во фрагментах, часть, наоборот, жестко фиксируется, меняются акценты, и в результате в спектакле совершенно очевидно, и при нашем, кстати, участии, рождается новый (но чеховский!) текст.

Возможно, режиссер этого и не хотел, возможно, его спектакль об иссякании смысла — жизни, текста, театра. Ведь существует же — и вполне гармонично — в пространстве этого «Вишневого сада» бессловесный (лишенный текста!) персонаж: на сцене материализовалась реплика Симеонова-Пищика: «Дочка моя, Дашенька… вам кланяется…». Вот все бегают, борются с текстом, а Дашенька, смешная, растрепанная, на авансцене (и на экране) кривляется и строит рожи. Про эту главную, с моей точки зрения, героиню не упомянули на обсуждении, и даже автор предыдущего текста о ней не вспомнил, играет ее Екатерина Потапова. Сидит она за столом и деловито рисует, раскрашивает и вырезает денежки, которыми папа расплатится с долгами. Счастливая девчонка, которой ничего не нужно говорить. Впрочем, материализация реплики — тоже сюжет из жизни текста.

Подробно анализировать новорожденный, точнее вновь рожденный, текст «Вишневого сада» я не возьмусь. Марчелли поставил спектакль, который обязательно нужно посмотреть еще раз. То есть перечитать.

Комментарии (0)