«ЖАЛЬ, ЧТО НЕ БЕРЕТЕ В ОБЪЕКТ ЗАБЛУДОВСКОГО»

Долго уговаривала его записать воспоминания о Товстоногове — и не уговорила, помогли другие люди. Но речь не о воспоминаниях, а о том, почему Изиль Захарович отказывался: «Мне кажется, он меня недолюбливал. И потом, я мало с ним работал. Играл маленькие роли». Как бы не имею права на воспоминания. В упорстве, с которым Заблудовский противостоял неустанному нажиму на него, было что-то глубокое, глубинное. И выстраданное. Это был человек, который очень хорошо, даже, может быть, слишком хорошо понимал свое место. Не где- то вообще, а в театре, в котором прослужил дольше Товстоногова. И пришел раньше, и ушел позже. Если быть точным, то он служил в БДТ почти в два раза дольше, чем Товстоногов, — с 1947 по 2010 год. При этом Заблудовский никогда не считал себя аборигеном, хозяином, актером, который в силу этакого грандиозного стажа имеет особые привилегии и которому полагаются наконец-то заслуженные почести. Какое-то особое чувство чести ему было свойственно как ленинградцу, как человеку.

В театре, где были десятки народных артистов

СССР, лауреатов всяческих и главных премий, звезд

экрана, Заблудовский оставался незаметным. Необходимым

и незаметным. Его не прославляли, о нем

не писали монологических рецензий. До сих пор не

забыть, как он позвонил и, стесняясь, спросил, не сохранилась

ли у меня та газетная заметка, которая как

раз была посвящена именно ему. Но я не помнила, где

и когда это писалось и печаталось! А ведь эти всего-

навсего строк пятьдесят к какой-то дате пригодились

бы (может быть) для шикарного юбилейного альбома

к

Правда то, что часто, в кругу ярких, громких ведущих партнеров, Заблудовский терялся. Правда и то, что сделанные им «рольки» бывали замечательными. В «Смерти Тарелкина» у Товстоногова Просвещенную личность играли двое — Заблудовский и Богачев. Последний — размашисто, сатирически, гротескно. Знаю и то, что Богачев—Просвещенная личность Товстоногова устраивал больше. У Заблудовского краски иные. Комизм его — деликатный, а драматизм — скромный. Его мимолетный персонаж в «Смерти Тарелкина» — господин с идеями, тихий обыватель, насмерть перепуганный «холодной», в которой для острастки провел ночь. Закоченевшие трясущиеся руки, безумный от страха взгляд и высокий, «соглашательский» голосок, которым он отрекался от всех идей и принципов — таким его выводили на сцену. Заблудовский играл Просвещенную личность проще, конкретнее, реалистичней, чем Богачев. Ему вообще ближе был театр жизнеподобный. Впрочем, на другой у него не хватало времени и места, отведенных обстоятельствами того или иного спектакля.

На него тоже не хватало времени и места. Господина Д. в «Горе от ума» придумал он сам. Товстоногов занимался студентом Чацким, роскошной и властной Софьей, громоподобным Скалозубом, а от какого-то безымянного гостя на балу требовалось немного — вписаться во «множество гостей», плюс несколько односложных реплик. Заблудовский — что было для него вовсе не типично — проявил инициативу. Г-н Д. у него ходил, вытянув шею как гусь, и в такт шагам, прямо-таки в рифму, покачивал головой вверх- вниз. Режиссеру, смотревшему в целом, как выглядит толпа фамусовского бала, этот кивающий тип резал глаз. Только поэтому на находку обратили внимание, но Заблудовский, который, как все в этом театре, боялся диктатора, не смог объяснить, отчего его герой и ходит не так, как все. «Он такой», — осмелился произнести актер. В придачу голова у господина Д. болталась точно на пружинах. Господин Д. чуть было не «уплыл» от Заблудовского. А потом, когда спектакль прославился, этот долговязый, невзрачный человек воспринимался как двадцать пятый кадр в кино — вроде бы не помним, но точно видели. Наряду с эпиграфом, монологами, масками, бегущим навстречу Чацкому сценическим кругом, господин Д. на равных вошел в классическую поэтику Товстоногова.

В «Истории лошади» он состоял в табуне, играл лошадку, и все превращения лошадей в людей и обратно Заблудовский прошел наравне с Ковель, Волковым, Караваевым, Козловым, Чудаковым и другими участниками «хора». Он снова решился на инициативу и нарвался на строгий выговор: «Изиль, вы должны прийти в статику к моменту начала второго куплета песни Конюха. Каждый ваш жест в этом спектакле имеет значение. Зашевелились, провели рукой по волосам — мелочь, а песню Конюха разрушает». «Человеко-лошадиный» способ существования Товстоногов стерег неусыпно, но если лошадь по кличке Атласный из конюшни мистера Уилкинстона (!) — это одно из преображений Заблудовского, — если своеобразие этой вдвойне «английской» человеко- лошади забывалось, то режиссер одергивал: «Жаль, что не берете в объект Заблудовского».

Поэтому Заблудовский повторял — опять-таки, как все, — что Товстоногов ничего не отвергал сходу, он все проверял, иногда прислушивался к тому, что говорят в «ближнем круге». Господина Д. Товстоногов утвердил неожиданно для самого себя. Атласного защитил. Заблудовский, работая с Товстоноговым, сознательно держался в тени. Мне кажется, что режиссерский напор он не выдерживал, отступал, оборонялся, как мог, и роли иногда делал и играл, стараясь не повредить спектаклю, его «главной дороге». Гораздо спокойнее он чувствовал себя, например, с Розой Сиротой. Как и многие другие актеры, он любил добротную, индивидуальную, можно сказать, интимную репетицию, а в таковых Розе Сироте не было равных. Заблудовский был убежден, что она знает секрет работы с актером. В 1980 году она поставила спектакль-концерт «Супруги Каренины» по роману Л. Н. Толстого на двоих — Людмилу Чурсину и Изиля Заблудовского. Роль открывала в актере такие возможности, которые театр явно ограничивал. Писали про него: «подвергая психологической детализации образ своего героя, он делает это поистине с кинематографической четкостью и лаконизмом»; «за серой невыразительностью взгляда, монотонностью речи Каренина—Заблудовского, за барственной уверенностью в своей правоте постепенно накапливается, возникает что-то новое, продиктованное чувствами». От светского человека к человеку просто Заблудовский двигался вместе с режиссером — «то он, автор, ему сочувствует, то — осуждает его». По замыслу толстовский комментарий не изымался, а компоновался с диалогами, что, конечно же, делало работу и трудней, и интересней. Спектакль шел долгие годы, несмотря на то, что Чурсина уехала в Москву. Роль Каренина Заблудовский считал «самой значительной» для себя. С Сиротой он работал над эпизодами в БДТ, над телеспектаклями, ими задумывался «Идиот» в таком же концертном варианте, как и «Супруги Каренины», при этом все мужские роли назначены были именно Заблудовскому. Если поразмыслить, то в литературном театре он мог «набросать» и Мышкина, и Рогожина, и Тоцкого… С Сиротой они дружили, были на «ты», он навещал ее в тяжкий год болезни…

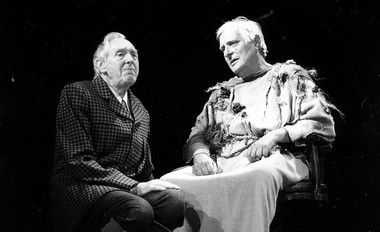

И. Заблудовский (Троттер), О. Басилашвили (Джингль). «Пиквикский клуб». 1978 г. Фото из архива театра

Амбиции его были так малы, что непонятно, что толкнуло его на актерскую стезю. Самое интересное, что в театр он попал случайно, школа, которую окончил в 1944 году, находилась напротив БДТ, через Фонтанку. Студия — и сразу в театр, до конца жизни. Катастрофы биографии, жизненный опыт с потерями и несправедливостями, с разлуками, переменами, кажется, не отразились в его творчестве. Он не страдал показным самоуважением, свою личность не полагал ценностью, которую следует причислять к национальным достояниям. Он служил театру преданно и просто. Будучи в конце концов вознагражденным званием народного артиста России, он охотно шел на всяческие театральные опыты, к которым его коллеги относились с подозрением. Так, он взялся играть Самсона Вырина в спектакле Игоря Ларина, еще тогда, когда это было так называемой самостоятельной работой. И потом, когда «Станционного смотрителя» включили в репертуар малой сцены в БДТ, он не отказался от роли, хотя спектакль получился крайней слабый по большому счету. Неожиданным был этот Самсон Вырин — горожанин, может быть, книгочей, теплый, домашний, не слишком приспособленный к должности смотрителя тракта, зато душевно безотказный.

Совсем другая история связывала его с Владимиром Рецептером. В семидесятые годы, когда Владимир Эммануилович активно занимался близким ему литературным театром и задумал постановку «Розы и Креста» к столетнему юбилею Александра Блока, Изиль Захарович оказался одним из немногих, кто поддержал его практически. Он сыграл трубадура Гаэтана. Прошло более тридцати лет, Рецептер основал театр «Пушкинская школа», воспитал поколение молодых актеров и вернулся к «Розе и Кресту». И снова, теперь уже с молодежью, два ветерана БДТ, Заблудовский и Рецептер, сыграли свои роли. Гаэтан у Заблудовского — бард, сказитель, эпический старик. Одет он был в простой свитер, прозодежду поэтических будней. Негромким и глуховатым голосом, в котором, кстати, никогда не пропадали ни гласные, ни согласные и который звучал отчетливо для дальних окрестностей зрительного зала, Заблудовский читал блоковские стихи. Получалось у него не возвышенно, не символистски, а в настроении какой- то отдаленной, отчужденной печали. Рецептеру- режиссеру удалось «посвятить» Заблудовского в рыцари печальных образов, которым так и не пришлось появиться на сцене в исполнении этого тихого и не героического актера.

И. Заблудовский (Джефри Торнтон), О. Басилашвили (Сэр Джон). «Костюмер». 2002 г. Фото из архива театра

Среди восьмидесяти, как сосчитали в театре, сыгранных им маленьких ролей была одна, которую я всегда считала шедевром. Это Иов Троттер в «Пиквикском клубе». Хотя там все роли на том же уровне, но Заблудовский на этот раз не потерялся, не слился с исполнительской штучной массой. Он теми же, присущими ему красками — неяркими, как его родной город, и осторожными, как у мастера акварели, — создал образ-тень, образ-оборотень. Тут очень важно соединение Иова Троттера с Джинглем, которого блистательно играл Олег Басилашвили. Насколько броским, громким, наглым был хозяин, настолько же блеклым, тихим и «застенчивым» был его слуга. На самом деле они одинаковы, и в этом заключался особый эффект этой пары, этого дуэта. Троттер представлял собой нечто вроде темной сердцевины Джингля. Преувеличенно тихий, он беззвучно ходил, скорее даже полуплавал по сцене. Заблудовский и здесь придумал особую походку — его герой проскальзывал мимо, и там, где Джингль выставлял грудь и размахивал руками-лапами, не умещавшимися в коротком сюртучке, Троттер старался остаться невидимым, неслышимым. Он все делал исподтишка, напирая на совестливость, которой у него, разумеется, не было и в помине. Его выдавали взгляд — фальшиво- благостный — и постное выражение лица. Была в этой роли потайная сторона — Троттер невольно пародировал Джингля. Он хотел быть таким же — и не мог. Масштаба, размаха не хватало. Тогда он преуменьшал масштаб, сокращал запросы «чрева», довольствовался, собственно говоря, остатками с барского стола. Оттого что между характерами Джингля и Троттера не прекращалась перекличка, постоянное их сценическое сопоставление стало чудесным актерским фокусом. И Заблудовский парировал каждую подачу Басилашвили.

Большой драматический, единственный театр в его жизни, не замыкал его в своих стенах. До последних дней жизни его можно было увидеть на премьерах в других театрах. Он знал, интересовался, чем и кем живет современный театр. Он был культурным и интеллигентным работником театра, благодарным зрителем. Заблудовский был симпатичнейшим человеком, обаятельным собеседником, обладавшим тонким юмором. Рассказы его о театре полны самоиронии, а в отношении к «диктатору» искреннее уважение соединялось с некоторой снисходительностью мудреца к забияке. Если бы он признался, что, в свою очередь, недолюбливал Товстоногова, я бы не удивилась. Про самого Заблудовского тоже ходили разные истории, и самая забавная из них — про вертикаль. Именно так обозначил Товстоногов задание для художника Эдуарда Кочергина, когда тот занимался костюмами для «Короля Генриха IV». Товстоногов выразился так, что это, мол, главное и единственное измерение Заблудовского. Звучало вроде как бы обидно. Но тут надо понимать весь спектр смыслов — любой актер для этого режиссера измерялся своими физическими параметрами в такой же степени, как и моральными, эмоциональными. Товстоногов видел актера, который только собирался играть, уже занимавшим в спектакле определенное место. Вписывал его в сценическую картину. Так что Заблудовский, как шпили города, проткнувшие небо в нескольких точках, в товстоноговских спектаклях выполнял подобную архитектурную функцию. Пусть его «шпиль» не был золоченым, фактура вертикали требовалась довольно часто. Доктор в «Мещанах», задуманный плотным и маленьким, вдруг с Заблудовским стал худым и длинным.

Без Товстоногова, между прочим, эта индивидуальная выразительность Изиля Захаровича, к сожалению, редко применялась. Врач в «Макбете»? Патер в «Борисе Годунове»? Слуга-свидетель в «Маскараде»? Просто эпизоды.

Мы познакомились когда-то на одном из первых пушкинских фестивалей. Изиль Захарович играл слепого скрипача в «Моцарте и Сальери», мы подружились, все время ездили в автобусе вдвоем, я расспрашивал его о старом БДТ, в котором видел его много раз (и в «Супругах Карениных» Р. А. Сироты тоже видел). Меня завораживал его голос, принадлежность к товстоноговской когорте, и для меня, молодого режиссера, это была школа.

Потом мы встретились в работе на спектакле «Перед заходом солнца», и так была важна его интонация, адресованная Клаузену—Лаврову: «Мой дорогой, мой бесценный друг…».

Возникла какая-то душевная совместимость, мы ходили, разговаривали, и, уже будучи больным, Изиль Захарович приходил поддержать мой курс молодых актеров, приходил поздравить трех Мышкиных, которым давали премию им. Стржельчика, пришел и на открытие «Мастерской» на Малой сцене БДТ в сентябре (это была последняя встреча).

Он прожил жизнь на маленьких ролях, но никогда не было никакого комплекса «недоданности», потому что Изиль Захарович беззаветно любил театр. Но он был и тверд. Однажды на меня наехал один артист, дело было в кофейне, и Изиль Захарович демонстративно пересел за мой стол, выразил свое отношение, потому что порядочность была для него главным. И то, что мы делали в «Старшем сыне» с молодыми, посвящено этим людям — открытым, доброжелательным, честным людям того поколения.

А уважаемая Елена Иосифовна не права. Слуга в » Маскараде» был сыгран И. З. замечательно. А Дон Роберто в «Лжи на длинных ногах», а Джеффри Торнтон в «Костюмере»… Он всегда был большим артистом. Правда, это только мое, личное мнение.