Проводимый с 2000 г. (с 2007-го — ежегодно) в Хельсинки фестиваль «Балтийский круг» всегда старался отражать авангардные театральные тенденции. По словам основателя фестиваля, театрального режиссера и профессора Финской театральной академии Эрика Содерблома, «в Финском театре есть только одна традиция — слом всех традиций». Критерием отбора спектаклей в этом году стала степень вовлеченности зрителей в происходящее на сцене. А основной темой — коммерциализация всех сфер жизни и превращение человека в часть бесконечно потребляющей массы, в объект агрессивной рекламы и недобросовестной политики.

Центральным событием стал интерактивный спектакль «Калькутта в ящике» (по-английски — игра слов: «Call Cutta in a Box»), созданный группой «Римини протокол» из Швейцарии и Германии. Каждый зритель (точнее, слушатель) получал на час в свое распоряжение небольшую комнатку со столом, стулом, компьютером и телефоном, с его звонка все и начиналось. Приятный (мужской для слушательниц, женский для слушателей) голос по-английски с индийским акцентом задавал вопросы, а также рассказывал о себе — сотруднике Калькуттского телефонного центра. «Ты хочешь чаю? Сейчас закипит чайник. Закипел? Пожалуйста, выпей чашку. Это я сделал для тебя». Дальнейшее напоминало детскую игру в поиск клада и сеанс психологической помощи одновременно. Например, нужно было прослушать песню и рассказать о возникших в связи с ней ассоциациях, а затем спеть самому. Потом включался монитор, рядом с ним обнаруживалась веб-камера, и общение превращалось в телемост, а найденный по ряду подсказок ключ открывал ящик, в котором оказывалась фигурка бога Ганеши в окружении лепестков роз (апофеоз). Ну и в завершение следовала просьба написать письмо новому другу по адресу, указанному на визитке. Имея несколько общих сюжетных точек, связанных с вовлечением предметов в действие, каждый спектакль-разговор проходил по-разному: менялись многочисленные сотрудники центра, а главное, менялись слушатели.

При непосредственном участии зрителей создавался и разыгрываемый в клубном помещении спектакль «Радио „Судный день“». Придуманный театрально-музыкальной группой «Братья-шуты» («Хоука бразерс») во главе с режиссером Кристианом Смедсом спектакль был посвящен Мартину Лютеру. Однако приглашенные в стоящий на сцене шатер сменяющие друг друга гости — студент-теолог, проповедник, театральные критики — в разговоре друг с другом и ведущим быстро переходили к современным религиозным проблемам. В паузах — музыкальные фонограммы, выступления танцовщицы и актера с монологом. Активным зрителям предлагалось говорить в микрофон, раздраженным — колоть дрова тут же, у шатра. В процессе разговора участники вырезали в шатре окошки — нехитрая метафора: современному зрителю должны быть открыты проблемы церкви и религиозные вопросы.

Еще одно событие, неоднократно повторявшееся с разным результатом для каждого из зрителей, — «Спектакль с видом на океан (и собаку) — II память о времени» финской театральной группы «Маус и Орловски». В лесу в окрестностях Хельсинки, куда зрителей доставлял автобус, среди огромных валунов и траншей разворачивался спектакль-медитация, спектакль-игра. Зрителям выдавался плеер с записанными композициями — рассуждениями о тысячелетнем ожидании, которое сокрыто в объектах природы, а в перебивку — пересказ японского телесериала и диалог из последней главы «Унесенных ветром» (обе истории — о людях, которые не желали больше ждать). Одновременно предлагалось следовать по карте (или по «маячкам» на деревьях) к разным пунктам, где неизменно обнаруживалась, помимо часов и невнятного содержания инсталляции, видеокамера, снимающая приближающихся зрителей. Самое театральное впечатление — встреченная на одном из «контрольных пунктов» ползущая по земле женщина с привязанным к спине огромным шаром. К концу спектакля она уползала куда-то далеко, а над деревьями, на фоне закатного неба, поднималась алая ягода-солнце — тот самый шар. Собака из названия спектакля тоже была — она вместе с хозяином наблюдала за участниками похода. Создатели спектакля, очевидно, решали вопрос, может ли драматизм родиться без актеров, изображающих персонажей. Могут ли быть актерами неодушевленные предметы или сами зрители? Наверное, театр, который пытается найти свои границы (или же преступить их) и освободить сознание зрителей от стереотипов, тоже имеет право на существование, даже если он и не похож на театр.

В спектакле «Помни меня» норвежского режиссера Мортена Траавика в разных частях города — на привокзальной площади, на бульваре — актер НаБи Олссон (швед корейского происхождения) преподносил зрителям автобиографический текст, призывая прислушаться к его советам: «Моя философия — никакой философии», «Напишите пьесу для своей жизни и сыграйте в ней главную роль!» и т. п. Характерно, что созданный в Швеции текст был несколько изменен для финской публики для большей актуальности, хотя главный пафос спектакля — призыв к отказу от скучной жизни-потребления — остался прежним.

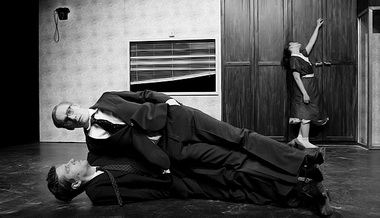

Те же идеи режиссер Энн Хёрт (немецкий театр «Бюро для времени и пространства») в спектакле «Ждите здесь дальнейших указаний» облекла в невероятной красоты пластическую форму (на фестивале это был один из немногих спектаклей в традиционном понимании этого слова). На сцене сосуществовали два пространства: открытый планшет сцены со столом и расставленными вокруг него стульями разной формы и, в глубине, в ряд будка для курения (модное веяние!), шкаф и комната с окном. В этом освещенном окне и появлялись персонажи, которые танцевали, хохотали, играли в чехарду. Оказавшись на сцене, они превращались в скучных и нелепых обывателей. Ярко накрашенная пухлая девица в синем платье по моде 1950-х, белых носках, красных туфлях и с огромной сумкой и двое мужчин в почти одинаковых коричневых костюмах: робкий очкарик и «мачо», с нагло-равнодушным видом жующий жвачку. Подобно персонажам Кэрролла, они пересаживались со стула на стул и пили чай из разных чашек, подобно героям Ионеско обменивались стандартными фразами разговорника и снова замолкали. Бессмысленные, безрезультатные действия повторялись или сменялись длинными неловкими паузами. Ритм спектакля менялся, когда дверцы шкафа распахивались и из него в бессознательном состоянии вываливалась девушка в розовом бальном платье. Как только она возвращалась в шкаф, неуклюжие движения трех персонажей сменялись акробатическими экзерсисами на полу. Девушка разговаривала со стекавшей с ложки в ее руке каплей меда и вытряхивала из туфель блестки, забирала из шкафа чемодан и плащ, намереваясь уйти, и тут же падала и засыпала. Череда этих сомнамбулических действий завораживала трех персонажей. По тому, как они бережно одевали, раздевали и снова одевали девушку во время ее очередного монолога о детстве, дедушке и яблоне в саду, становилось очевидно, что они ждали именно этого волшебства, не имеющего ничего общего с их будничным существованием. В какой-то момент из платья накрашенной девицы, зонта, дверцы шкафа, потолка будки начинал сыпаться песок — так давало знать о себе время, оно становилось тем, к чему каждый может прикоснуться и взять столько, сколько хочет. После затемнения дверцы шкафа снова распахивались и внутри оказывалась не только полусонная фея, но и три обывателя, которые больше не будут «ждать дальнейших инструкций».

Фестиваль закрывался спектаклем «Эбберодс банк» шведского театра «Трибуна» — пародией на одноименную шведскую кинокомедию 1930-х. Брехтовский способ существования актеров, дискуссия со зрителями на тему коммерциализации, раздача зрителям подарков от спонсоров (чтобы поглумиться над последними, разумеется) и настоящих денег, участие в действии представителя реально существующего банка, будка для курения (куда без нее!) — политический театр, одним словом. Но вовлечение зрителей в этом случае было, скорее, формальным приемом, потому что разоблачительный пафос спектакля был слишком ярко явлен с самого начала.

«Балтийский круг» сделал попытку поставить перед зрителями проблемы самоидентификации, предложив им самые разные варианты участия в спектакле. Правда, на субъективный взгляд автора, самым убедительным (при ценности всех остальных) оказался самый традиционный…

Комментарии (0)