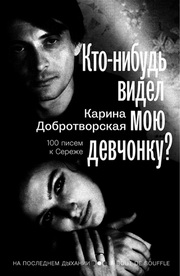

Добротворская К. Кто-нибудь видел мою девчонку?

100 писем к Сереже. М.: АСТ, 2014.

***

На суперобложке книги Карины Добротворской «Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Сереже » стоит эпиграф:

Ты потерял свою девчонку.

Ты не снял свое кино.

Ты всегда сидел в первом ряду.

Между тобой и экраном не было границы.

Ты шагнул за экран —

Как Орфей Жана Кокто шагнул в зеркало

Ну, вот, собственно, и все.

Карина Добротворская сняла кино. Она сняла кино, которое не снял Сергей Добротворский, ее муж. Она когда-то ушла от него, а он умер. Тогда все говорили — «умер от любви», не пережив Карининого ухода. Легенда о романтической смерти так и жила в «зрительском» сознании много лет, а теперь отчасти разрушается: Добротворский умер от передоза, как и многие в 90-е, и этой подробности почитатели Сергея тоже не могут простить книге… Многие вообще не хотят многого знать.

В «100 письмах» все время звучит сожаление о том, что замечательный кинокритик и сценарист Сережа Добротворский не снял настоящее, большое, профессиональное кино. Карина много размышляет над этим фактом, ей это всегда казалось каким-то малодушием, творческой трусоватостью, недовоплощенностью, что ли. Теперь его сняла она сама, сняла на бумаге: с эпизодами, их раскадровкой, ролевыми линиями, характерами, декорациями, деталями интерьеров в разных квартирах, городах и странах. Кино черно-белое, как фотографии в книге.

И героиня этого фильма — она.

Из-за этой книжки все переругались. Ну, во-первых, из-за «морально-нравственного»: имеет ли право Карина обращаться к Сереже, которого — со всеми его талантами — бросила ради московской сливочной жизни, буржуазной семьи? А во-вторых и в-главных (отсюда и «морально-нравственный» аспект) — потому, что трагический уход значимого человека рождает «вдовий эффект»: память склонны приватизировать и монополизировать многие, кто так или иначе был рядом, помогал, особенно в трудную минуту, имел некие душевные контакты и, следовательно, может считать себя душеприказчиком. Память монополизируют чаше всего женщины — истовые друзья (в том числе — покинутых мужей). Так что после выхода книги интернет-пространство чем только не наполнилось: «Не буду даже открывать, боюсь, слишком хорошо знала Добского». — «Открыла. Безумный эксгибиционизм. Закрыла». — «Королева гламура о своих страданиях? Из Парижа с любовью?» — «Где у нее этическое право, он умер без нее!»

Не очень спокойно («Не понимаю такого раздевания… »), но крайне заинтересованно прочла, как я знаю, книгу «дорогая Моховая» — alma mater Сережи и Карины, Театральная академия, среда близкая, но не задетая отношениями киношной тусовки 90-х. «Дорогая Моховая» в ее женском воплощении восприняла книжку как очень близкую практически каждой, кто окончил театроведческий. Я говорила со многими. Эффект идентификации был практически у каждой читательницы, если эта читательница — театровед… «Моховая среда» склонна к анализу драматургического текста, который важнее жизни, а Карина пишет именно сценарий, психологическую драму, дающую возможность раздумий, идентификаций, интерпретаций.

В финале я тоже закончу некой интерпретацией.

***

Как-то давно мы сидели в редакционном подвале с бывшей студенткой, тогда нашим редактором, и думали, чем можно заработать на издание журнала. «Надо, чтобы каждый из членов нашей женской редакции, театровед по образованию, написал свою историю, женский роман — и будет серия „Русская женщина“, которая финансово спасет „ПТЖ“», — говорила она, а я соглашалась.

Теперь она пишет сценарии сериалов, я вот — рецензию на книгу, а Карина Добротворская — ту самую женскую историю.

***

Близко мы никогда не были — ни с Сережей Добротворским, ни с Кариной Закс. Но в памяти стоит одна яркая картинка.

…Июнь, дипломные защиты, набитая людьми, солнечная и душная 418-я аудитория, открыты окна. Защищается Каринин курс, в том числе Леня Попов (я его руководитель) — и в разгар защит входят, пробираются между людьми, таща бумаги-сумкиотзывы- текст диплома-ответ оппоненту — взволнованная Карина (ей вот-вот защищаться) и Сережа. Проползают к окну, садятся на подоконник. Почему-то помню контровое солнце в тогда длинных волосах Карины — и по ее пластике, по возбуждению понимаю: они с Сережей вместе. В тот момент это для меня новость.

Картинка стоит в памяти 25 лет кадром из какого-то кино. Может быть, какого-то нашего общего кино тех лет, хотя мы ходили разными тропами.

***

Называю автора книги Карина, без фамилии, поскольку мы знакомы. Факультетская орхидея, нежная красавица с тихим голосом, тяготеющая к эстетизму. Ее первая статья в нашем журнале называлась «Львица» и была об Иде Рубинштейн. Карина и потом писала в «ПТЖ», правда, немного: уехала в Москву к новому мужу Алексею Тарханову. В Москве она и правда стала «львицей» — в том смысле, что работала и работает в богатых гламурных журналах, названия которых не имеют никакого отношения к «разночинным» читателям «ПТЖ», раскиданным по российским регионам… Сейчас, например, она — президент и редакционный директор Brand Development Conde Nast International. Интернет сообщает, что «эта должность в компании Conde Nast International, издающей во всем мире Vogue, Glamour, Vanity Fair, GQ, AD, Tatler, Allure, Conde Nast Traveller и другие легендарные журналы, введена впервые и именно для Карины Добротворской. Она отвечает за запуск и развитие новых полиграфических и цифровых продуктов для международного издательского дома, в портфеле которого более 120 журналов и 80 сайтов на 26 рынках».

***

Несколько дней подряд я шла домой с неизменной Моховой, по тому же судьбоносному переходу через Белинского, где Карина впервые увидела Сережу (в книге это описано подробно), и предвкушала удовольствие: сейчас доделаю дела — и лягу читать. Я фиксировала это ожидание, я ждала встречи с книгой. Триста страниц, которые можно прочесть одним махом (книга увлекательна, динамична, затягивает, погружает…), я читала неделю в режиме сериала (что там ждет меня, в следующей серии?). Постепенно, небольшими частями, неторопливо продвигаясь от сцены к сцене. Словом — смотрела многосерийное кино (тем более — знаю почти всех персонажей, от Любы Аркус до Миши Брашинского, и хронотоп книги — это и мои время/пространство).

Несколько лет подряд семья критиков Добротворских крутила на видике по два-три фильма в день, а вечером отправлялась в Дом кино. Почти любой эпизод своей реальной жизни Карина так или иначе сравнивает со сценами какого-нибудь фильма. «Как будто я была героиней „Ребенка Розмари“» (с. 313), «Как будто в любой момент я могла оказаться в сцене из „Вторжения похитителей тел“» (с. 290), впрочем, страницы можно не указывать, это почти на каждой: для Добротворских вторая реальность не возникала эпизодически, она даже не была контекстом, она, сопровождая жизнь постоянно, была собственно текстом, они общались, часто цитатно, посредством кино. Кажется, и сейчас Карина смотрит по фильму в день, так что эстетизация реальности и двоемирие неизбежны. Эта киношность эстетизирует и их с Сережей историю, отсылая каждый эпизод к образным рядам великих лент, которые как бы обрабатывают собой время и быт 90-х. Ну, и Добротворских делают киногероями. Недаром Карина все время сравнивает Сережу с Дэвидом Боуи.

А так ведь, собственно, у всех, кто имеет отношение ко второй реальности, к искусству. Мы все время чувствуем себя героями фильма (вариант — пьесы). Театральные люди разговаривают цитатами из Чехова (я когда-то даже считала, что мы проживаем жизнь, иллюстрируя уже написанную историю: сегодня ты Ирина, потом Маша, а заодно и Аркадина). Мы живем цитатно, идем по улице, видя себя со стороны, как бы в кадре и одновременно кадрируя окружающую реальность и наблюдая ее как кино: о, это надо было бы снять, вот же ракурс, вот свет вошел… «Когда-нибудь о нашей истории сделают кино. Жалко, что Габен уже умер, он сыграл бы меня», — сказал мне как-то человек, который вряд ли знает Боуи и которому тоже могла бы быть посвящена книжка из серии «На последнем дыхании» издательства АСТ, но у меня нет отваги Карины Добротворской, да и человек жив. Честно сказать, заразительность «100 писем к Сереже» такова, что я даже решила написать «на последнем дыхании» и положить в стол документальный роман с названием «Ты никогда не умрешь» — чтобы потом ни у кого не было претензий, как к Добротворской: Сережа не ответит, можно писать свою версию…

Я шучу…

***

Это не первая книжка Карины Добротворской. Были еще «Блокадные девочки»: записи воспоминаний тех, кто пережил блокаду детьми (завязка действия — «блокадный комплекс» каждого ленинградского ребенка, генная память на голод, фантомные боли и страхи). В этих воспоминаниях много одинакового, много разного, но настоящее развитие действия — это дневник самой Карины о том, как она входила в блокадную тему, читала блокадную литературу. Короче, как и учили в семинаре по истории театра, Карина изучает источники и делится мыслями о них в этом своем дневнике. Но думает она о блокаде (и не таит этого) в дорогих ресторанах, за поеданием блюд, названий которых я не запомнила, да они ничего и не скажут нашему читателю, раскиданному по регионам… Она читает блокадные книги на террасе своего дома в Черногории, в Париже и Нью-Йорке, при этом истязая себя диетами, чтобы оставаться красавицей. Ее герои думали только о еде (как бы поесть), она думает о еде почти так же много (как бы не есть). Истовое голодание для похудения в гламурных широтах — и долгота блокадного голода создают лирико-эксцентрическую фактуру книжки, ее внутреннюю сюжетность, конфликтность. И дело здесь не в понимании своей сытости (у Карины действительно нет проблем — купить квартиру в Париже или на Большой Конюшенной…) и не в желании/нежелании вернуться в Ленинград, а в некой достоевской «подпольности» сознания очаровательной матери двух прелестных детей и удачливой гламурной журналистки. С талантом психолога (зачем ей психологи и психоаналитики, когда она сама все понимает?) она исследует собственный внутренний ландшафт и делает это с иронией благополучной московской «львицы» и незащищенностью маленькой девочки, живущей у кинотеатра «Гигант», рядом с которым вешали пленных немцев на глазах у толпы.

На обложке книжки — не блокадные девочки, а маленькая Карина и ее радостные подружки начала 1970-х. И книга эта о них, о себе, это внутренний портрет умного и тонкого человека, рецензирующего театр своей жизни на фоне блокадных декораций, это сеанс психоанализа, потому что написать книгу — это избавиться от блокадного фантома… Следить за этим отважным путешествием очень интересно.

***

Последний абзац относится и к той книге, о которой я сейчас. Карина даже сама формулирует «психотерапевтический » закон: путем текста она, влюбившись в некоего «второго Сережу», вымещает из себя многолетнюю боль по Сереже Добротворскому. Не знаю, абсолютно ли искренно заявление, что с момента его смерти она жила двумя параллельными жизнями («После его ухода моя жизнь распалась на внешнюю и внутреннюю. Внешне у меня был счастливый брак, прекрасные дети, огромная квартира, замечательная работа, фантастическая карьера и даже маленький дом на берегу моря. Внутри — застывшая боль, засохшие слезы и бесконечный диалог с человеком, которого больше не было»), но точно знаю: чтобы забыть что-то, что изводит, — это надо отдать бумаге. Хорошо ли, что боль уходит, — не знаю, не уверена: отдав бумаге, ощущаешь «скорбное бесчувствие», а вернуть нельзя…

В общем, книга Добротворской — это внутренний портрет постоянно рефлексирующего человека. Это объяснение себя в неореалистических декорациях 90-х: уже все отметили детально реконструированное время с его продуктовой бедностью и творческим драйвом. Строя конфликт, как учили, Карина и тут прибегает к принципу контраста. Она вспоминает свою историю с Сережей, разворачивающуюся в питерском сыром андеграунде, — на фоне нового романа, протекающего в Париже, в дорогих ресторанах (их не жалует новый молодой возлюбленный, а она привыкла). Если с Добротворским любовь как таковая (один мой знакомый сказал бы — «вертикальная »), то тут любовь телесная, «горизонтальная». Если первый Сережа — интеллектуал, то второй — компьютерщик, читал три книжки, любит сериалы. И так далее. Собственно, и муж Алексей Тарханов возникает как контраст (с Сережей — любовь, тут — первый оргазм, там — убогий быт, тут — белая квартира состоятельного московского журналиста, там — трагическая невозможность иметь детей, тут — беременность сыном Иваном…).

Собственно, мы так привыкаем считывать тексты самой действительности, так ловим их художественный смысл и придаем образность любому движению, что сама жизнь приобретает сюжетность. Карине нечего придумывать, когда она описывает поездку на могилу к Сереже — это непридуманный, но внутренне построенный киноэпизод. Она привозит ему на могилу маленького глиняного вола. «Только не надо мне вертеть вола!» — кричали они часто друг другу, цитируя «Черную розу — эмблему печали…». Сережа тогда нарисовал печального вола, она слепила и увезла потом с собой в Москву глиняного. Теперь вернулась и поставила на могилу. Кино? Эпизод, построенный еще в жизни. Остается только снять…

Карина разбирается с собой, как будто не рисуясь — и в то же время видя себя «в кадре» и любуясь собой, своими нарядами, своей внешностью и талантом (при этом утверждает, что дико закомплексованна, и это тоже правда). Она словно видит потерянную «девчонку» глазами режиссера Добротворского, снимающего кино про нее. Она строит мизансцену и, расставшись с новым Сережей, лежит на полу в той же позе, в какой лежала, узнав о смерти Добротворского. Автору, конечно же, свойствен предельный эгоцентризм, но кто в нашей среде не эгоцентричен, не занят собой и не помнит себя в мизансценах — пусть бросит камень…

Разбирается ли Карина с другими? Несомненно. И дает повод публично разбираться с собой. Мы квиты. Она кладет конец «вдовьей приватизации», властно утверждая книжкой: мое. Моя история. Мой Сережа.

Нужны ли столь откровенные мемуары еще живущим? А почему нет? Есть ли в книге привкус бульвара? Вероятно, но это мне не мешало.

Тянет ли книга на психологическую прозу? По-моему, да. По крайней мере, многие темы откликались во мне пониманием и вниманием, хотя более разные жизни, чем наши с Кариной, трудно выдумать… Подвал на Моховой и нищий «ПТЖ», охраняющий профессию, которую Карина покинула ради (далее — по сведениям из Интернета…), — это ли не принцип контраста?

Шучу…

Проза Карины Добротворской, может быть, и дамский роман, только в центре его существо вполне «достоевское», осознающее свою «подпольность» и этой честной подпольностью интересное (вот только осознающее ли гламурность?). Оно, это женское существо, искренне распутывает лабиринты своей истории в ста письмах к… Ивану.

Да-да, Карина и Сережа называли друг друга Иванами, Иванчиками и прочими производными. Никогда — по имени. Иваном Карина назвала сына (это тоже по части жизненного сюжетосложения и достоевщины), родившегося от Тарханова.

И вот тут есть у меня интерпретационная догадка. Обращаясь к Ивану, Иванчику, защищенная его неоспоримой любовью к ней, Карина описывает себя и свою любовь, свою натуру, свою судьбу, свою жизнь — для другого адресата, для нового Сережи. Добротворский и так все знал. А вот второй Сережа (который на самом-то деле Саша Вознесенский, как написано в послесловии)… Книжка писем к Ивану, как кажется, обращена в заглавии к нынешнему возлюбленному, это сто писем новому Сереже, объяснение с тем, кому хочется открыть все богатства той жизни, которая прожита и результат которой — возникший «накопительный опыт» умного и талантливого человека.

«Кто-нибудь видел мою девчонку?» Да в том-то и дело, что не видел! Не разглядел! Потерял! Не снял в кино! Проморгал то богатство, которое представляет собой эта девчонка с Моховой! Карина Добротворская отважно обнародовала эту типичную эмоцию. Она как будто кричит Сереже: «Ты потерял!» Не она потеряла — он. Потерял ту, которая теперь пишет эту книгу — книгу не менее интересного человека, не менее значительной личности, чем покойный Сережа Добротворский.

Марина ДМИТРЕВСКАЯ

Ноябрь 2014 г.

Мне кажется это саморефлексия. Она есть и будет у каждого. Как мечта и грёза о чём-то нереализованном. С драмой и трагедией. Несбывшееся и неизбытое. С этим ничего нельзя сделать даже на бумагу переложив. Часто нельзя и смириться. Таков механизм, как и ускорение свободного падения. Нужна какая-то другая физика — если только так.

Прекрасный анализ мемуаров Закс.Краткий и очень емкий разбор стиля жизни главных героев, и правда об истинных обстоятельствах смерти Сергея.

Критический разбор, которого «друзья Сережи» панически опасались и стоически помалкивали столько лет. Те самые, друзья- почитатели, героические любители героина с которыми он отпраздновал свой последний день кино полный некрореализма. Понятно, по каким причинам. Опасались не только друзья, трусливо подкинувшие на скамейку на детской площадке уже скончавшегося от передоза героина председателя гильдии киноведов. Молчали многие годы и коллеги. И лишь трогательные панегирики с живо подхваченной и растиражированной версией о том, как не выдержало сердце, присел на скамейку и умер…

Ведь наградивший незадолго до передоза самого себя любимого премией гильдии киноведов, председатель этой самой гильдии, ничто же сумняшеся подписав себе эту премию, по совместительству наркоман — всё это факт нелицеприятный, смывающий словно серной кислотой маслянисто-слащавую картину «трагической любви» и «непризнанной гениальности» самых «сексуальных» и «красивых»! «интеллектуалов» Петербурга — кинокритика и менеджера по продвижению тошнотворного гламура на территории Российской Федерации..

Того самого гламура, где изо всех дыр выпирает культ примитивного бахвальства совковых нуворишей, тщетно стремящихся таковыми не казаться, нацепив к примеру мужской смокинг или завесив старческие морщины шарфиком.

Шабаш-церемония очередного открытия еще одного глянцевого каталога шмоток, объединенного с фото-списком участников тусовок.

Словно булгаковский бал у сатаны, некрореалистический карнавал зомби, живых мертвецов находящихся непродолжительное время на детских площадках… тут и председатели гильдий, и президенты издательских домов и генералиссимусы телеканалов и много других маленьких наполеончиков административного ресурса перерожденной номенклатуры, захлебывающихся в самолюбовании бесконечными фотками на фоне друг друга. Жизнь после смерти удалась, уверены они…

И у меня тоже есть не менее интересная догадка. Сын начальника отдела кадров ленинградского телевидения в 60-е годы ( а это одно говорит знающим людям о многом), Добротворский и его вторая бывшая жена Закс называли друг друга Иванами, по принципу парадоксальности контрапунктирования. Точно так же настоящие Иваны иногда могут обращаться друг к другу как Абрам, Абрамчик.

А вот теперь интересно, как центзорша ПТЖ оправдает себе самой вымарывание сей точки зрения, вполне имеющей право на существование, при этом оставляя, абсолютно идентичную точку зрения Дмитриевской: «Да-да, Карина и Сережа называли друг друга Иванами, Иванчиками и прочими производными.» ?

Сразу оговорюсь — книгу я прочитала, большой привет Марине Влади и пр. Карина — моя ровесница, я помню как нам названивали в поисках «блата» для поступления некой Закс в ЛГИТМиК, и как потом мои домашние смеялись сами над собой, что «девочка в нашей поддержке не нуждается, у нее такой блат, что нам и не снилось». Помню, как она училась у моей мамы, писала про Айседору Дункан под руководством Б.А. Смирнова… А в Википедии пишут, что она ученица Рабинянц и Марченко. Помню, естественно, про ее громкий показной роман и брак с Добротворским, чью фамилию, раз взяв, она не меняет. Красивая фамилия, говорящая. Карина — то, что называют сейчас «успешная леди». Причем, подпишусь под этим искаженным словосочетанием, не «преуспевающая» , а именно «успешная». Преуспевающая женщина не станет публиковать мильон своих терзаний. Успешная на том стоит, то пиар. Да, ей многие завидуют, но у меня лично такие люди ассоциируются с инопланетянами. В нашей реальности они не существуют. Как сказано в одном милом учебном французском фильме — «Les gamas n’existent pas». Вероятно, Карина, как человек изначально интеллигентный, чувствует именно это. Что она перестает существовать без воспоминаний о Добротворском, о Ленинграде, о Моховой. Ее книга — свидетельство ценности того утраченного прошлого, которое нашему поколению казалось будущим. Я понимаю, как мне кажется, почему Карина написала эту спорную книгу. Она оказалась в узком кругу, где ее богемная юность котируется только как приправа. А это была настоящая жизнь, настоящая молодость и настоящая надежда.

Спасибо, Анна Сверд. Вот за это — про настоящую жизнь, настоящую молодость и настоящую надежду. Так и было.

Знала Карину по учёбе в ЛГИТМиК. Она — наш преподаватель западно-европейского театра, мы — студенты актёры кафедры театра кукол. Для многих мы полусумашедшие, полуизгои, которые обречены «прятать за ширмой» свой талант до самой смерти от остеохондроза))) Для всех, но не для Карины Закс. Для нее мы — интересные собеседники, но дистанции педагог-ученик это не умаляло. Мы ее обожали, хоть лекции ставили в 9.30, но аудитория всегда была полна!!! У неё получалось зажечь огонь познания в том актёрском сброде от Махачкалы до Мурманска, который имел счастливую возможность поступить в институт в последний год существования СССР. Красивая, стильная, уверенная и одновременно беззащитная Карина завораживала, ничего особенного не предпринимая для этого. Что было особенно удивительно, то что мы были ей интересны. Она спросила у меня на втором курсе после экзамена: «А что вы играете на курсе?» я пригласила ее на нашу «Гоголиану» в СТД и она пришла!!!! Она хотела видеть нас на сцене и пришла. Не ожидая особенных комплиментов я подошла после спектакля к Карине, и она сказала: «Это хорошо. Но это не всё то, что вы можете, Сельма. Режиссёр почти не использует Ваши возможности.» Что можно было сказать? Она как рентген просвечивала нас на экзамене и чётко понимала, кто что из себя представляет. Она могла быть снисходительна к дуракам, но беспощадна к хамам. Ценила людей эрудированных и мыслящих. До сих пор помню об этом и думаю, смогла ли я сделать ВСЁ ТО, О ЧЁМ ГОВОРИЛА КАРИНА…?

А ещё хорошо помню нашу последнюю лекцию. Она заканчивала курс, рассказывая о смелых режиссёрских опытах середины и конца ХХ века. До конца пары оставалось минут 20 и вдруг она сказала:» Вот и всё пока. Рассказывать нечего, театр продолжает своё движение и мне кажется, что вам пора не изучать его, а строить таким, каким вы его видите. Ещё немного и мы из этой аудитории кажется пойдём по полям, в поисках идеального места для представления» Это окрыляло!!!!

А на дворе был унылый 1994 год, никаких перспектив в театре, никакого кино и никакого просвета.

И конечно мы, как дети наблюдали вскользь за романом «нашей Карины» с Сергеем Добротворским. И сцена когда она прибегает на лекцию после бракосочетания происходила именно на нашем потоке эстрадников и кукольников))) И была у нас на курсе девочка, которая демонстративно покинула аудиторию хлопнув дверью, после смены Кариной фамилиии Закс на Добротворская, потому что дружила с первой женой Сергея… И наши юноши загрустили, потому что были все в Карину влюблены)))

А спустя три года после окончания института я работала в студии АРТ Пикчерз на Ленфильме, где снимался фильм «Марцефаль» по сценарию Сергея Добротворского. И видела я его пару раз у нашего режиссёра. Появилась возможность поговорить с мужем «нашей Карины». Она так много говорила о нём, так восторгалась им. Но с первой же минуты стало ясно, что это человек опустившийся, вялый и аморфный. На студии, где кипела тогда жизнь, он сидел на стуле, как тряпичная кукла, бессмысленными глазами глядя на всё происходящее. Это был год его смерти. 1997. И конечно мы знать не знали, что Карина от него ушла, да и не интересно это было. Я не люблю этот тип мужчин «самосжигателей». Я их видела и была с ними хорошо знакома. «Маменькины сыночки-интеллектуалы» алко-наркопотребители. У всех одни набор пристрастий с неизменным Дэвидом Боуи во главе.

Прочла книгу. Огорчилась.