Ф. Кафка. «Процесс». Театр «Красный факел» (Новосибирск).

Режиссер Тимофей Кулябин, художник Олег Головко

Московскую премьеру новосибирского «Процесса» показывали на последнем фестивале «Территория», на сцене Театра Наций, а в фойе разместилась инсталляция, привычный атрибут последних работ режиссера. На этот раз — сплошная глухая стена, смонтированная из сотен видеокассет, подзабытых на сегодняшний день «вэхаэсок». Инсталляция, собственно, прикрывала собой лишь неинтересный фрагмент стены, подчеркивая безысходную абсурдность, свойственную незаконченному роману Франца Кафки.

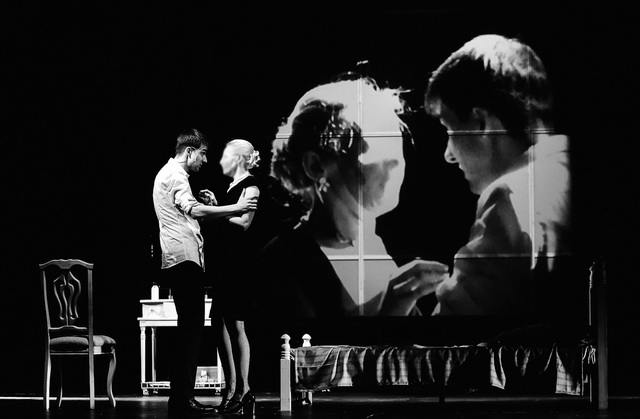

Еще один смысл инсталляции, подробно артикулированный в спектакле, видимо, — в непрерывности, в неумолимости фиксации, в неисчерпаемости массивов документации, превращающей все события нашей, любой, частной жизни — в улику. На сцене — множество стационарных и переносных видеокамер, экраны, работающие как в режиме реального времени, так и транслирующие заранее снятые куски действия. Иллюзия безопасного вакуума, иллюзия неприкосновенности и благословенного одиночества разрушена с самого начала: собственно, и кровать, на которой спит Йозеф К., — лишь атрибут следственного эксперимента, который безликие работники карательной системы выносят на сцену.

От «Процесса» ждали политики, которая в прошлые времена спектаклям Тимофея Кулябина свойственна не была. Но год назад режиссер оказался втянут в скандал и нелепое разбирательство в связи с оперой «Тангейзер», от каких-либо публицистических аллюзий и злободневных высказываний далекой. Вполне себе кафкианская ситуация. Впрочем, настойчивые апелляции к Кафке, вызванные реалиями сегодняшней жизни, настолько общее место, что такой очевидный драматургический выбор, скорее, настораживал. Как ни странно, предыдущая премьера Кулябина, вышедшая вскоре после завершения истории с «Тангейзером», — подробные, четырехчасовые «Три сестры», погружавшие мир чеховской пьесы в обостренную, оглушающую тишину, — выглядела в этом контексте куда более вызывающе: искусство реагировало на зловещую суету вокруг себя мужественным равнодушием.

Политики в этом «Процессе» в итоге нет: если не брать во внимание некоторые внешние приметы современной нам действительности, вроде сегодняшних интонаций и засилья модной техники, можно сказать, что роман Кафки в интерпретации Кулябина сделан во вполне узнаваемой традиции, трактующей сюжет как притчу или как морок и страшный сон. Если не знать про историю с «Тангейзером», то и в голову не придет, что у постановщика есть какие-то личные причины ставить «Процесс», есть биографические пересечения с историей Йозефа К. В таком решении много вкуса — Кулябин будто бы по-прежнему отказывается использовать театр как площадку для сведения счетов, как способ мести. С другой же стороны, новосибирский «Процесс», при некоторых оригинальных решениях, оказался по большому счету несколько предсказуемым, каким-то «общим» по отношению к кафкианскому театру (и кино) в целом.

Жанр спектакля определен самим режиссером как «реалити-триллер»: и действительно, в той повествовательной форме, которая выбрана в спектакле, есть много от телешоу, от криминальных передач в духе какого-нибудь НТВ. Около большого экрана, на котором демонстрируются записи, видимо из архивов правоохранительных органов, сидит человек (Павел Поляков) — лицо его скрыто капюшоном, голос изменен: так на телевидении обычно сообщают информацию из «надежных» источников — и неизвестно, сколько в этом насущной необходимости, а сколько дешевого эффекта и театрализации. Человек в капюшоне — то ли обладатель сакрального знания, то ли ушлый телеведущий, то ли серый кардинал, кукловод, управляющий этим миром, функционирующим под неусыпным взглядом множества телекамер. Решение, с одной стороны, эффектное, но с другой, драматургически довольно очевидное — по сути, этот персонаж выполняет роль рассказчика, по необходимости соединяет один эпизод с другим, поясняет происходящее тем, кто незнаком с фабулой романа, а к финалу берет на себя и роль священника, который по сюжету рассказывает обреченному Йозефу притчу о правосудии.

Спектакль «Процесс» обнаруживает родственные себе черты не только в культуре популярных телешоу, но и в традициях триллера с множащимися реальностями, в котором герой оказывается невольным персонажем некоего квеста, — можно вспомнить фильм «Игра» или, например, одну из последних серий «Черного зеркала», где каждый выход из виртуального, смоделированного программистами мира оказывался обманкой. В спектакле дважды «прокручено» начало и дважды «прокручен» финал — сначала на пленке, а позже — на сцене, вживую. Интерпретировать можно по-разному: например, думается о том, что причина и следствие в сегодняшнем мире поменялись местами и уже не жизнь подбрасывает сюжеты для шоу, а, наоборот, драматургические тв-схемы формируют реальные сценарии. С другой стороны, речь еще и о том, что система, неизбежно приводящая к насилию, к приговору, не таит в себе неожиданностей и действует приблизительно одинаково в разные времена, несмотря на технологический прогресс. Честно говоря, такое неограниченное поле трактовок смущает, тем более что в главных своих смыслах спектакль, подробно пересказывающий роман, открытий не совершает.

Главная метафора и прием спектакля — тотальное обезличивание; режиссер самим визуальным решением противопоставляет Йозефа К. другим персонажам, лишенным лиц, а следовательно, и индивидуальности. Винтики системы — следователи, судьи, адвокаты, крутящиеся вокруг них женщины — носят силиконовые маски, плотно прилегающие к лицам. Голоса тоже искажены и лишены даже гендерной характеристики: речь каждого и каждой пропущена через звуковые фильтры, в итоге слышится что-то утробно-звериное. Правда, и в таких условиях Кулябин наделил некоторых из обитателей этого босховского мира яркими деталями — особенно запоминается банковский служащий с его бескрайней сыновней любовью: его деловитые речи прерываются звонком мобильного, и вот уже неприметный человек в сером разливается соловьем, сюсюкает, чуть ли не причмокивает в трубку, разговаривая с «мамулечкой» (Сергей Богомолов). Этот механистический мир не лишен физиологии, и то, что в обычном контексте могло бы быть притягательным или эротичным, в новосибирском «Процессе» по-животному отталкивающе. Прачка (Елена Дриневская) в суде хвастается новыми чулочками от судьи, и камера выхватывает ее шевелящийся большой палец, застрявший в капроновой сетке; «Какая милая лапка», — сладострастно тянет Йозеф, прильнув к ладони Лени (Екатерина Жирова), и мы видим, как трепещет уродливая полупрозрачная перепонка между ее пальцами.

По-настоящему рассмотреть и как следует расслышать можно только Йозефа — симпатичного молодого человека, сам облик, сама одежда которого делают из него обычного добропорядочного менеджера среднего звена, честолюбивого служащего, терпеливо поднимающегося по служебной лестнице. Прием с масками достаточно лобовой — видимо, реальность, в которой оказался Йозеф, зрителю предстоит увидеть глазами самого героя, для которого даже родной дядя (Илья Музыко), слишком простой, слишком «быдловатый», тоже лишен человеческого.

При таком раскладе можно предположить, что Йозеф в новосибирском «Процессе» — не просто жертва, но и носитель вины, которая заключается в беспечности и в излишнем увлечении иллюзией. Именно в решении главного персонажа этот спектакль, избегающий прямых аллюзий на отечественную действительность, наиболее близок к российским реалиям. Йозеф К. — из тех, кто вырос и сформировался в относительно свободные и благополучные «нулевые», может быть, поучился за границей, наверняка хорошо образованный, неплохо знаком с европейской жизнью и культурой и, в конце концов, уверовавший в то, что его ситуация универсальна. Этот социальный изоляционизм, этот никак не поддержанный общим статус-кво аристократизм сейчас, в последние несколько лет, все стремительнее и болезненнее сталкивается с правдой жизни, с системой, вовсе не реформированной, а лишь пережившей короткий период спячки. Режиссер спектакля к Йозефу достаточно беспощаден — Антон Войналович играет своего героя не очень приятным человеком: он суетлив, надменен, самовлюблен, похотлив. Его речь перед фейковым судом, где присяжные — одинаково одетые крепкие мужики, а судья восседает на огромном старинном стуле с красной кожаной обивкой, — праздник тщеславия и фатальная нечувствительность к происходящему, к не очень-то скрытым механизмам перемалывающей его машины. Этот Йозеф не скрывает своей брезгливости, столкнувшись с чужой униженностью и трусостью — готов защищать униженных и оскорбленных, но, вообще-то, ему противно, он предпочитает не вмешиваться. Одна из лучших сцен спектакля — экскурсия по коридорам судебной канцелярии: спинами к залу, в ряд, сидят похожие люди в плащах, шляпах, один примостился на корточках рядом со скамейкой, и все — как один механизм: Йозеф, испуганный естествоиспытатель, дотрагивается до плеча одного из просителей — вскакивает напуганная, пружинистая шеренга.

Первый, довольно медлительный, акт сменяется лихорадкой второго: Войналович играет (пока, правда, достаточно иллюстративно) нарастающую панику своего героя. Включив две маленькие камеры, расположенные друг против друга, мечется между ними, подыскивая аргументы. Отказаться или нет от услуг адвоката — вопрос в итоге заканчивается простым гаданием, чуть ли не на ромашке — логика, одна из основ упорядоченной жизни Йозефа, никак не помогает. Эта лихорадка взвинчивается до самого финала — пока человек в капюшоне будет невозмутимо, неспешно пересказывать притчу, Йозеф, полупомешанный, забегает по сцене, не глядя на собеседника, бормоча услышанное, как будто это условия задачки, которая, если ее решить, поможет вернуться в ту, настоящую, уютную реальность. Собственно, и драма в этом спектакле — в том, что плохо придуманный, плохо устроенный и так похожий на фейк мир оказался реальнее разумного и привычного.

Оставшись один, Йозеф успокаивается. Завороженный, смотрит на экран — там, на записи — голые коленки, потом весь человек, он сидит, чуть сутулый, на кровати, аккуратно сложив руки. Лица при исполнении дотошно описывают обстановку, укладывают тело на кровать. Мелькает нож, равнодушные голоса документируют подробности приведения приговора в исполнение. Йозеф на сцене выключает экран, раздевается, аккуратно складывает вещи, садится на кровать спиной к залу. Ждет. Белая спина в сгущающейся темноте, знак покорности, в которой нет уже даже отчаяния, а только усталость и горькое прозрение, — последнее, что видит зритель. Спектакль, грешащий иногда дежурным пересказом, неровный, интересный более в деталях, чем в целом, всю свою мощь собирает к концу — именно в этой аскетичной, строгой сцене ощущаешь всю горечь режиссерского опыта, когда чувство незащищенности становится всеобъемлющим и неизбежным атрибутом жизни.

Ноябрь 2016 г.

Комментарии (0)