«Слепой». Duda Paiva Company (Нидерланды) и Black hole theatre (Австралия) в рамках «БТК-ФЕСТа». Идея, хореография, работа с куклой и исполнение Дуды Пайвы, режиссер Нэнси Блэк

Настигли куклы Дуду Пайву около двенадцати лет назад, и танцовщик стал гибридом. Симбионтом. Носителем этих объятых тремором исчадий, мягких тел, которые создают где-то в амстердамских мастерских по полтора месяца каждое, доводя их поролоновую анатомию до пика безобразности и совершенства. Посмотрите в интернете записи этих интервью, в которых он говорит, что кукла становится мостом между ним и аудиторией, а на коленях у него сидит и фыркает насупившийся голый гоблин. Или насупившийся голый гоблин говорит, что кукла — это Пайва, и Пайве нечего на это возразить. Все так просто, так предсказуемо, хрестоматийный, древнейший гэг кукольника, но… Что-то есть в этом большее, какой-то дополнительный ускользающий смысл. Может, он кроется в том, как бескомпромиссно уродливы, как неприветливы его компаньоны, а тем не менее рождается… не зависть ли к нему? Не будем торопиться.

Прежние спектакли Дуды Пайвы были во многом парадом аттракционов. Песня лошадиной головы, нанизанной на атлетическую ногу, танец с торсом женщины, растущей, как ростральная фигура, из его бедер. Номера, построенные на сиамском срастании, собирающиеся в спектакль. Он был виртуозом беззастенчиво, а значит, возникал этакий цирковой элемент демонстрации мастерства: сверхвозможностей этих сверхтантамаресок, отвоевавших себе самостоятельность, присущую скорее куклам-маппетам; и потенциала тела. А в «Слепом» все совсем по-другому.

Впечатление, что «Слепой» похож на акцию обнажения перформера. Речь о себе и откровенность на пределе. Вот эта потребность вывернуть наизнанку, шмякнуть о подмостки, взрыхлить и исповедовать не что-нибудь — себя… Впечатление, что это новая тенденция, которая приходит в театр — в данном случае — со стороны современной хореографии и в театре ассимилируется, обрастает нарративом. Это уже не новая искренность, а новая нагота — потому что человек на сцене практически тождественен себе, потому что между артистом и ролью дистанция сокращена предельно. Дистанция обеспечивается одной лишь метафоричностью повествования. Впечатление, что прежде — скажем, в «Бастарде!» по Виану или в «Нике» — Пайва оттачивал и демонстрировал сам язык: этот сплав пластики и анимирования кукол-прилипал. Сейчас язык утвердился и развился, стал достаточным для того, чтобы (в соавторстве с режиссером Нэнси Блэк) на нем была рассказана история. И сразу — повторимся — максимально личная и болевая. Про то, как в детстве героя охватила жуткая болезнь, из-за которой тело его скрючилось и болело и наступила временная слепота. И он пытался излечиться с помощью невероятных целителей.

Да, и еще: то, что является плотью этого шоу, — танец болезни и избавления — дублируется и предваряется откровенным сторитейлингом.

Стендапер, сторитейлер — человек неуязвимый. Все у него выверено и рассчитано, харизма распределена, и ее хватит, у него секреты ремесла, все пришли посмотреть на него, он атлант, удерживающий внимание. Дуда Пайва выходит в этой роли в костюме, состоящем из узловатых опухолей-горбов. И в очках, означающих слепоту. Выходит инвалидом. И вот этот раскрепощенный, виртуозно двигающийся европейский человек в теле изувеченного, как будто в очереди к очередному врачу, говорит с людьми, сидящими по краям сцены. О том, что один целитель предложил ему выдавить лимон в глаза; о том, как чешется и невозможно почесаться (помогите!). Он здесь самый свободный и легко играет этим разливающимся в пространстве чувством, что «у меня-то в сравнении с ним все в порядке». Чувством неловкости и вины. Он обнажает диссонансы, он сбивает жанровые ожидания. Затягивает (как вот мы сейчас). Ну, вот, наконец-то.

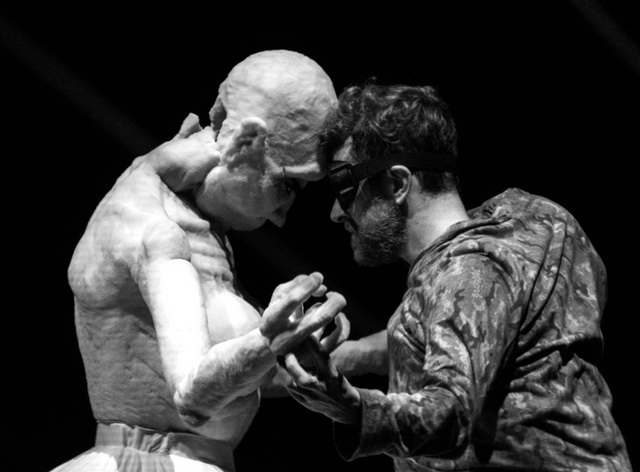

Как по щелчку меняется способ существования. Покров самоиронии больного, стеб фрика — внешнее, масочное падает. И все обрушивается в зону боли, ощупи и черноты. Он остается наедине… наедине тотально. Электронный хаос, нанизанный на безжалостный сердечный ритм ударных, — единственные границы и очертания мира. Нити у края сцены, как гибкие прутья и дрожащие меридианы, в которых герой может лишь содрогаться в свете стробоскопа, — непрочная вертикаль. Над сценой три белых матерчатых колокола-плафона, у одного из них отыскивается язык. Герой опускает этот купол, выворачивает одним движением — в нем вниз головой висела и спала его надежда и напасть — сивилла с кожей трупно-лунного цвета, с телом увядшим, но полным парадоксальной посмертной витальности, могильного эротизма.

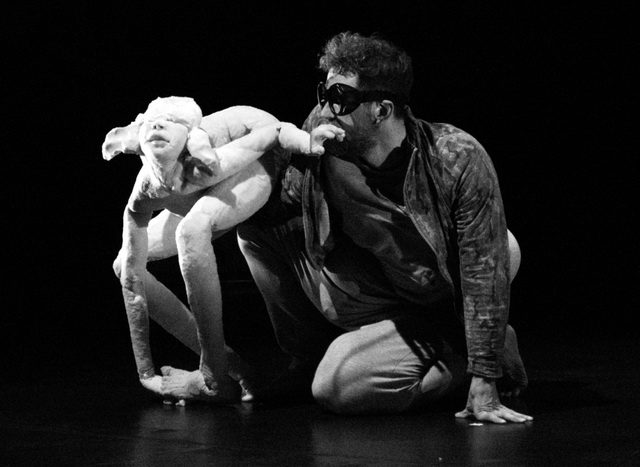

Она автономна. Покинутая кукольником, впадает в транс: замирает в позах омертвелых, но не безжизненных. Продолжает тревожить, приковывать взгляды. Раз она смотрит в зал с холодностью удава и ползет к тому, на кого указывает ее палец, ледяное пятно света. Кукольник оживляет ее, вставив руку в невидимое нам отверстие в затылке. Раз он кружит с ней, отрывает от планшета, и обнажается ее полая безногая фантомная суть. Но все равно он в ее власти, а не наоборот. Одна она может дать ему те содрогания агоний, которые позволят визуализировать его боли и вступить с ними в диалог или в схватку. Это и есть экзорцизм.

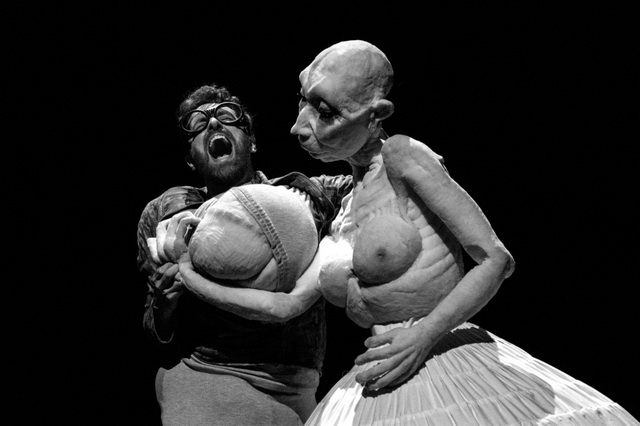

Боли визуализируются в существа. Сивилла посылает электрические корчи, и герой разрывает серую «кожу» костюма и рождает… сначала сварливого горлопана, незрячего и оголтелого. Этот гомункул, этот древесный гриб вытягивается почти в человеческий рост, когда Дуда незаметно наступает ему на пальцы ног, цепляется за шею, выплевывает ругательства. За ним будет другая — из той же плоти, но куда миловидней. Слепорожденная нимфетка, восковая девочка, ласковая хворь, льнущая к своему родителю старческим личиком и, кажется, внушающая нежность.

Чтобы избавиться от них, их приходится столкнуть. Стравить. Выпустить на свет (во тьму) их ревность, устроить бойню. Это жестокая история жестокой борьбы. И последний удар герой наносит сам, топча ногами издыхающую девочку. И он довершает сеанс экзорцизма, он от всех избавляется. И от этих двоих, и от того последнего, которого собирает из частей тела, вынутых из оставшихся горбов. Победивший, снимает очки торжествующим жестом. И уходит один. Остается в одиночестве на последние несколько мгновений спектакля (чтобы потом торопливо вынести свои создания — как цирковой артист своих питомцев — на поклон).

Так вот об одиночестве. Само сиамское бытие Пайвы семантично, именно в этом сверхсюжет. Облепленный, вступивший в симбиоз, дополненный куклами и сращенный с ними, он как будто проживает жизнь, полную альтернативных связей, и покушается на саму идею отъединенности, сингулярности, присущей человеку. Но попутно, конечно, эту идею обнажает.

Октябрь—ноябрь 2016 г.

Комментарии (0)