Клавдия Савина — актриса Лысьвенского драматического театра. Она пришла туда выпускницей Пермского института культуры. И началась ее жизнь в театре, ее актерская судьба, которая, как известно, играет человеком, а он судьбою — никогда.

Она родилась и выросла в Тамбове. С пятнадцати лет занималась в театральной студии, поступила в институт культуры. А через год уехала в Пермь, где открывался новый институт, вслед за своим педагогом Виктором Ильевым, которого и по сию пору считает наставником. Он сказал о ней: «Она выбрала профессию еще девочкой, много читала, в пятнадцать была взрослее своих сверстников и шла к театру, сшибая любые преграды». Тут надо кое-что объяснить про преграды. Трудно, почти невозможно было поступить на профессиональную сцену с режиссерским дипломом института культуры. В театры выпускников «кульков», как их пренебрежительно называли, брали неохотно, доказывать свою состоятельность нужно было ежедневно. Художественный руководитель Лысьвенского театра драмы Анатолий Савин шутил: «У меня самый режиссерский театр в России. Семнадцать человек с режиссерскими дипломами». Но это было много позже, когда стало понятно, что из Москвы выпускники в провинцию не едут и надо воспитывать артистов в своем регионе. Сам он, львовянин по рождению, после окончания ГИТИСа в двадцать семь лет стал главным режиссером театра в городе Лысьва Пермского края и твердо решил строить там свой театральный мир.

После дебюта в спектакле «Эй, ты, здравствуй!» он написал ей на программке: «Клава! Это первый спектакль на профессиональной сцене с Вашим участием. Пусть Вам он запомнится надолго, ибо начало было хорошее. И с этой „историей любви“ пусть будет связана дальнейшая ваша сценическая жизнь. Любовь зрителя, любовь режиссера, любовь театра в вас! Умейте быть на Театре, ибо он любит и допускает к себе только тех, кто искренне предан ему. Театр — наш Бог! Служите ему, покоряйтесь ему, приручайте его. И в самые трудные и самые радостные моменты жизни не предавайте его! Помните, Вы нужны театру! Вы должны быть с ним!» Это было его первое послание начинающей актрисе. Это была и первая «охранная грамота», которая, как молитва, оберегает своего владельца. А Савин понял, что у него теперь есть героиня. Ужасно хотелось экспериментировать, и с молодой актерской командой он поставил рок-оперу А. Рыбникова — П. Грушко «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». Через несколько лет, впервые приехав в Лысьву, я слышала восторженные отзывы об этом спектакле. А для Клавы, сыгравшей в нем роль Тересы, этот спектакль стал судьбоносным.

Эти надписи на программках и афишах, которые режиссеры делали в день премьеры, — настоящая история театральных взаимоотношений. Артисты читали их жадно, вдумываясь в каждую строчку, в каждое слово. В этих фразах были знаки их будущей актерской судьбы. Ну как же было не увидеть счастливые знаки в надписи Анатолия Савина на афише: «С премьерой Вас! Спасибо за труд, спектакль, помощь, вдохновение! Спасибо за присутствие и за то, что в жизни еще все-таки есть звезды, которые помогают в себе и в других открывать новые миры! Будьте дольше! Хочу, чтобы вы были всегда!»

Так начался их «жизненный роман», как она его назвала. Она стала его избранницей и его первой актрисой. И продолжался этот роман до июньского утра 1999 года. Между этими датами: 1980–199 — яркая жизнь, которая вместила воспитание единственного сына, огромное количество спектаклей, ролей, путешествий в разные страны, премьер, цветов, ночных бдений, разговоров, радостей и бед, поездку на Авиньонский фестиваль, получение звания заслуженной артистки России. И столько было планов!

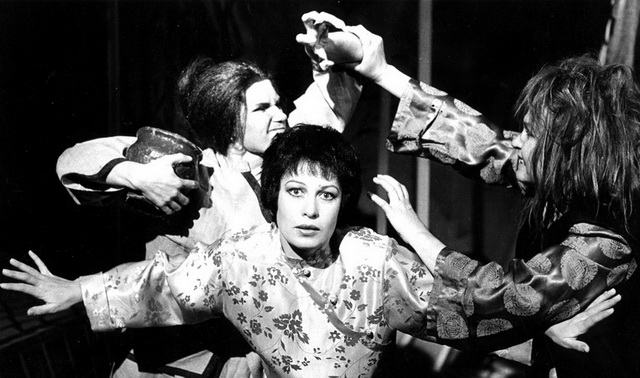

Свою жену, свою главную актрису Савин обожал. Клавдия Савина играла все. Красивая, с выразительным умным лицом, точно чувствующая перспективу роли, она на глазах вырастала в настоящую героиню. Поначалу много играла девочек — Герда («Снежная королева» Шварца), Вика Люберецкая («Завтра была война» Васильева), Вера («Последние» Горького), Люба («Под одной крышей» Разумовской). Но все ее девочки были очень сильными, даже строптивыми. Савина вообще слабых героинь почти не играла, а если они и встречались ей на сценическом пути, то как-то преображались под ее воздействием. Она получила роли, о которых мечтает любая актриса, — Джульетта, Нина Заречная, Эдит Пиаф, Полинька («Доходное место»), Катарина («Укрощение строптивой»), Мария Стюарт, Офелия, Клерон, Маша («Три сестры»), фрекен Жюли, Гедда Габлер, Анфиса («Анфиса» Л. Андреева). Лиризм, кротость удавались ей на мой взгляд, меньше. А вот роли сильных и даже «роковых женщин», роли, в которых требовалось сыграть внутренний слом, нервность, надрыв, получались у нее замечательно.

К. Савина (Шен Де), Г. Дубровина (Шин), Г. Васильева (Жена).

«Добрый человек из Сычуани». 1988 г. Фото из архива К. Савиной

Анатолий Савин был редкой породы режиссером: настоящим строителем театра. В репертуаре были и классика, и современная драматургия, и то, что называется — «для кассы». Но главное — были авторы, которых редко можно увидеть на провинциальной сцене: Брехт, Дюрренматт, Фолкнер—Камю, Брэдбери, Стриндберг, Ибсен, Андреев. И рядом, с начала и до конца их «жизненного романа», всегда была его жена, его друг и соратник. Она и сама поставила больше двадцати спектаклей, часто была художником по костюмам в спектаклях других режиссеров. Савин абсолютно доверял ей. Их бесконечные разговоры были полны театром, которому надо служить, как он написал в первой программке.

В Лысьве всегда была сильная труппа. Это труднообъяснимый феномен. Откуда в маленьком городке металлургов появились эти артисты? Эта вечная миграция из Вологды в Керчь… Кто-то работал в театре с самого открытия (1944 год), кто-то был эвакуирован на Урал. Какие фамилии красовались тогда на афишах: Сумбатов, Негина, Струйская, Андреев-Бурлак, Маркина, Инсаров, Арбитман… Последних «стариков» я еще застала на сцене. Благородные, породистые лица, хорошая школа, удивительное внутреннее достоинство. Савин их считал основой театра, благоговел перед ними, у них учились молодые, и Клава в том числе. Она вспоминает о своей работе в «Последних»: «Оказаться на одних подмостках с К. И. Маркиной, Л. А. Седовым, А. А. Краевой, А. С. Мироновым (ну, Миронов-то тогда стариком еще не был. — Т. Т.) — и не в массовке, а в равноправном партнерстве — это было для молодой актрисы большое счастье. Серьезность всего происходящего завораживала, и мы не позволяли себе ни шуток, ни громких разговоров за кулисами. Когда были не заняты в сцене, пробирались в темный зал и впитывали все, что происходило на репетиции. Удивляла концентрированность мастеров на материале, погруженность в атмосферу. Они священнодействовали. Поражало уважительное отношение старших к нашему неумению. Никакого покровительственного тона или снисходительных улыбок — только тактичные подсказки. Это был стиль отношения к работе, к партнеру, к режиссеру, к театру в целом».

Клавдия Савина с тех самых пор требовательна прежде всего к себе, но и ко всем остальным участникам создания спектакля: костюмерам, реквизиторам, к художнику по костюму, по свету. Она знает, что будет мешать, а что помогать на сцене, как действует свет на фактуру ткани. Ее режиссерское мышление всегда чувствуется в спектакле. Не всем режиссерам это нравится, но с Савиным, который поначалу был для нее непререкаемым авторитетом и наставником, они с годами стали равноправными партнерами.

Самые сильные ее роли — это роли в драме идей. Она не актриса «нутра», хотя играла и в мелодрамах, и в романтических драмах, и в драмах психологических. Она актриса интеллектуального театра, способная донести мысль драматурга от первой до последней строчки, для нее всегда важны смыслы, она очень точна в выполнении режиссерских задач. И в любой роли Савина сохраняет чуть заметную дистанцию между собой и образом. Впервые я увидела ее в роли Клариссы в «451 градус по Фаренгейту». Гая Монтэга играл Олег Павлов. Практически всю свою сценическую жизнь они являются партнерами. Кем только они не были на сцене — возлюбленными, супругами, врагами, родственниками, соперниками. А тогда она играла Клариссу Маклеллан, странную девушку, еще сохранившую прежние представления о погибшем мире. Она была отчуждена от окружающей ее реальности и пыталась найти людей, которые думают и чувствуют, как она. Она проходила как будто сквозь всех, и, встретив ее, Монтэг впервые начинал понимать, что в его жизни что-то не так.

В спектакле «Добрый человек из Сычуани» (1988) Савина была Шен Де и Шой Да. Савин в нем открылся как режиссер жесткий, интеллектуальный. Его насмешливый ум, его вечная ирония позволили выстроить на сцене не совсем уж «русского Брехта», а спектакль полемический, в котором борьба происходила не только между доброй проституткой Шен Де и оравой бедняков, но прежде всего внутри самого человека, да и между залом и сценой. Вот эту внутреннюю борьбу между хорошей Шен Де и злым Шой Да умно, остро сыграла Клавдия Савина. Ее перерождение происходило буквально на глазах, в каждую последнюю минуту эпизода с Шен Де в ней как будто рождался злой брат. Она легко переходила из одного образа в другой, ни на минуту не теряя своей личной актерской позиции. Это довольно редко для русской актрисы, Савина точно ощущала и держала дистанцию между собой и ролью. В 1988 году этот спектакль оказался очень современным. Злые, дерзкие парадоксы Брехта язвили и волновали. «Брехтовская актриса» — подумалось тогда. Но Брехта Савин больше не ставил.

К. Савина (Кончита), О. Павлов (Резанов), А. Виниченко (священник).

«„Юнона“ и „Авось“». 1987 г. Фото из архива К. Савиной

Три раза в течение своей сценической жизни Клавдия Савина ставила и играла моноспектакль об Эдит Пиаф по пьесе В. Легентова «На балу удачи». На пермском фестивале моноспектаклей «В начале было Слово» руководитель лаборатории Владимир Рецептер, который ругал беспощадно всех, включая знаменитостей, одобрительно сказал ей: «Своим делом занимаетесь!» Это было третье обращение к образу Пиаф. И оно было уже пропитано пониманием того, как жестоко искусство, как неизбежны разочарования и как малы дары, которые приносит слава.

Когда я узнала, что Савин собирается ставить «Реквием по монахине» У. Фолкнера — А. Камю, то невольно спросила: «Зачем это в Лысьве?» Он обиделся. Как позже выяснилось, спектакль шел хорошо, несмотря на то, что проблемы экзистенциальной трагедии, которые подчеркнул Камю в пьесе по запутанному тексту Фолкнера, были тогда довольно далеки не только от Лысьвы, но и вообще от нашей жизни. Савина играла главную героиню Темпл Стивенс, а ее мужа, Гоуэна Стивенса, играл прекрасный артист Евгений Тихомиров (ей всегда везло на партнеров).

Запутанные отношения двух супругов не очень волновали режиссера, он не хотел, чтобы эта история превратилась в семейную драму. Он исследовал вопрос о том, что за сила обрекала Темпл на повторение своей невольной вины снова и снова. Савина играла женщину, которая вроде бы и не виновата в своем прошлом, когда легкомысленной девчонкой она была украдена и помещена в публичный дом в Мемфисе. А виноват в этом был ее будущий муж. Но ее героиня мучилась оттого, что ее прошлое нравилось ей больше, чем респектабельная жизнь с мужем, ревновавшим ее к прошлому. Играла актриса еще и животную природу своей героини, толкавшую ее к пороку. Темпл знала, что порочна, но не могла этому противостоять. Самой сильной была сцена признания перед губернатором и адвокатом своей вины. Сквозь рыдания, мучительность исповеди вдруг проглядывала вульгарность, даже похотливость, которую Темпл тут же задавливала в себе. Это почти пугало зыбкостью границ, которые не с первой минуты можно было угадать. Савиной всегда хорошо удавалось играть душевный надлом, разлад своих героинь и при этом оставаться как бы над схваткой, чуть со стороны показывая их драму.

В 1993 году случилось страшное несчастье. 8 сентября произошел пожар в театре. Анатолий Савин был в Перми, репетировал в театре драмы. Весть о пожаре по городу распространилась мгновенно. Выгорели сцена и зрительный зал, уцелела только историческая часть здания, из окон которого Клавдия Савина вместе с еще несколькими артистами выбрасывала архив театра. Потом она вместе с артистом и фотографом Евгением Меденниковым создаст первую экспозицию театрального музея. (Она до сих пор занимается им, и это лучший театральный музей в Пермском крае.) А театр начал скитаться по сценам дворцов и клубов, ездил на гастроли по районам. 14 лет восстанавливали здание из руин. Денег не было, шли 90-е годы.

Савин в первый год после пожара, словно назло всем бедам, поставил празднично, театрально «Клерон» по пьесе Ю. Кима, где Клавдия играла Клерон. Зрители были счастливы, видя, что родной театр хоть и на чужой сцене, но вот же, играет, да как весело. Я сидела в зале, а чуть в стороне сидел Савин. Он сидел, сгорбившись, отставив загипсованную, недавно переломанную ногу, и очень печально смотрел на свою обожаемую Клаву и на этот праздник. И как будто понимал, какие тяжелые годы у театра впереди. Скитания по чужим сценам, тяжесть девяностых. (Для Лысьвы, как для моногорода, это было очень неблагополучное время, которое не закончилось и сегодня.) А тогда на премьеру приехал автор, написавший: «Савина Клава, честь вам и слава! И браво, браво, браво! Вы — лучшая Клерон, которую я видел. Я ее даже не узнал». На мой взгляд, Клерон Савиной была несколько умнее той Клерон, которая в пьесе легко становится первым министром придуманного герцогства. Еще бы он ее узнал!

К. Савина (Бланш Дюбуа), В. Олейников (Митч). «Трамвай „Желание“». 1999 г. Фото из архива К. Савиной

Они, Савины, тогда особенно поддерживали друг друга. Анатолий Афанасьевич как будто заговаривал ее, огораживал от беды своими «охранными грамотами»: «Эта работа благодаря твоим усилиям доказала, что нам вместе все по плечу…» (после «Пиковой дамы»), «…ты еще раз доказала свое место в театре» (после «Трамвая „Желание“»). Я вот думаю: да что же он все заставлял ее что-то доказывать? А потому, что маленький город, единственный театр, положение примы, жены главного… Ничего не прощается таким счастливицам. Ни-че-го!

В 1999 году она сыграла Бланш Дюбуа. Стэнли Ковальского играл Олег Павлов. Это была смертельная схватка двух сильных людей. Не было в ее Бланш никакой хрупкости, а был страшный надлом. За ней тянулся шлейф внутренней истерики. И надо было только чуть подтолкнуть для того, чтобы она сломалась. И Стэнли очень расчетливо подталкивал ее к гибели. Это была последняя роль Клавдии Савиной в спектакле Анатолия Савина.

Июньским утром 1999 года его не стало. Он умер в Перми, в кардиологическом отделении, куда его увезли после сердечного приступа, случившегося в институте (он преподавал еще студентам-заочникам). Произошел разрыв аорты. Его студенты и преподаватели института кинулись в больницу. В ужасе ждали приезда Клавы. Она ехала из Лысьвы проведать его живого, ничего не зная. (Это была еще досотовая эпоха.) Все толпились перед больничным корпусом, пытались сообразить, как сказать… А по дорожке уже шла Клава, красивая, в желтом нарядном плащике, и, смеясь, издалека кричала: «Ого, сколько народа! Это все к Савину?» И, еще ничего не понимая, замедлила шаги. Все невольно шарахнулись в стороны, и я осталась одна. И должна была сказать ей. Крик ее я не смогу забыть никогда. Весь день она пробыла у меня вместе с сыном Сережей. Они должны были пережить два прощания с Савиным — в Перми, где его знали и любили все театральные люди, а потом в Лысьве, где его хоронил весь город. Отцы города обращались к нему, как к живому: «Толя, мы театр достроим». Гроб до кладбища несли на руках.

Страшный перелом случился в судьбе Клавдии Александровны. Но вышло так, что и в судьбе всего Лысьвенского театра. Она приняла руководство театром и год занималась всем, что раньше лежало на плечах Анатолия Савина. Потом директором стал другой человек, потом началась смена директоров и главных режиссеров. Режиссеры были хорошие. Проходили лаборатории. Но никто не задерживался. Кто-то не хотел жить в маленьком городе, кого-то не устраивали отношения с периодически меняющимися директорами. Театр получил имя Анатолия Савина. И Клавдия Александровна теперь как будто охраняет его. В театре она всегда появляется элегантно одетой, с прямой гордой спиной, готовая к работе. Но играла, особенно в первые годы после смерти Савина, мало. Переживала это тяжело, но держалась как вдовствующая королева.

Молодые режиссеры ее побаивались. А для нее, переигравшей все лучшие роли мирового репертуара, непрост был переход на возрастные роли. Да и рано ей было. Бабушек она играть не может и сейчас. Когда получает роль, работает, как привыкла с Савиным. Задает неприятные вопросы. Это устраивает не всех. В лабораторном эскизе у Романа Феодори «Две дамочки в сторону севера» Пьера Нотта она сыграла одну из сестер, Анетту. В этой роли актриса совершила настоящее актерское преодоление, сыграв озорную, немного хулиганистую, угловатую «дамочку». Отличный был спектакль. Тимур Насиров, избегавший ее все годы своей работы в театре, под конец своего пребывания поставил с ней «Средство Макропулоса». И удивился тому, как легко она подхватывает любые режиссерские предложения.

Лариса Лелянова поставила с Клавдией Савиной свой последний спектакль — «Вассу Железнову». В этой роли, что называется, сошлись все звезды. Разумеется, ее Васса была сильная женщина. И умная, конечно. И красивая той значительной зрелой красотой, которая приходит с возрастом. У Савиной к этому времени накопилось столько нерастраченных сил, что ее Васса словно магнитом притягивала к себе. Она была центром всей жизни в этом неблагополучном доме. И ей нужна была хоть какая-то помощь, хоть какая-то поддержка. Она готова была все тянуть на себе, но… руки опускались. Для кого? И победив мужа в последней схватке, она осталась уже совершенно одна. Без любви жить она давно привыкла. Но без надежды уже не смогла. Ее Васса умирала не от удара. А от невозможности жить.

В «Бесприданнице» (постановка Ильи Ротенберга) она сыграла роль Огудаловой. Эта Харита Игнатьевна была настоящая хищница, абсолютно равная по уму и деловой хватке Кнурову (Александр Миронов). И такая же циничная, как Паратов (Игорь Безматерных). Их дуэт с ним построен как шутливая дуэль. Они с полуслова понимают друг друга. Для нее Лариса прежде всего дорогой товар. И она пытается продать ее тому, кто оценит. Паратов оценить способен. Но удастся ли продать? Целая партия разыгрывалась на наших глазах.

Актерская судьба зависит от везения. Судьба Клавдии Савиной состоялась, сыграно больше ста двадцати ролей. Но каждый сезон она встречает с надеждой.

Этой зимой, в свой юбилей, Савина сыграла «Любовные письма» Герни. В паре с Олегом Павловым, в постановке Виктора Ильева. Что будет дальше? Не знаю. В мировой драматургии для нее по-прежнему много пьес.

Май 2016 г.

Комментарии (0)