Иван Николаев — актер, который пребывает в постоянном стеснении перед публикой, не желает ее загипнотизировать или поделиться энергией. Он просто существует. Просто на сцене. Просто такой, какой есть.

Мягкие черты лица, улыбка, но никогда — смех. Все три роли Ивана Николаева в проектах театра post Дмитрия Волкострелова выполнены как бы в полутонах эскизных набросков, где все кажется неотточенным, недоделанным, импровизационно-легкой штриховкой. Жесты-междометия компенсируют скудность, невыразительность языка драматурга Павла Пряжко. Ничего резкого, ничего импульсивного и, видимо, ничего провоцирующего, всеобщая вялость совпадает с ритмом существования самого актера. Только руки всегда необходимо чем-то занять, чтобы скрыть свой стыдливый взгляд от интересующегося зрителя.

«Похожесть на западные образцы возведена в принцип. Ориентация на гибридные формы искусства, между инсталляцией, живописью и т. д. Скудность выразительных средств, любовь к пустоте», — так арт-критик Валентин Дьяконов комментирует творчество молодых художников, которых он называет «новыми скучными». Если говорить об этом как о течении, в которое вписываются и спектакли Волкострелова, то многие вещи покажутся очевидными. Немая борьба против традиций, актерских штампов, «визуального мусора» — все это роднит Волкострелова с русскими художниками, которых, в свою очередь, узы невербального преемничества связывают с западным поколением семидесятых.

Духовный мир героев Николаева для нас не просто закрыт: можно поставить под сомнение само существование этой категории — «духовный мир». В спектаклях Дмитрия Волкострелова по Пряжко — некие тела, больше напоминающие живую инсталляцию. Иногда они меняют место дислокации. Длинные ремарки, зачитывающиеся целиком. Демонстрация идей. Эстетические игры, а не проигрывание истории. «Мертвый» эстетизм режиссерской конструкции Волкострелова вместе со «словоблудством» драматурга Пряжко противопоставлены реальности актерского существования Ивана Николаева, его природе, его биению сердца и, в конце концов, додинской школе (Николаев — однокурсник Дмитрия Волкострелова и Алены Старостиной, с которыми он и делает театр post).

Текст, а не роль. Тело, а не душа. Означающее без означаемого. Вещь предстает сама по себе, как исходный материал, не обремененный высказыванием автора, — это выходит на первый план постановок театра post. И если идти вслед за Роланом Бартом, то интерпретация пьес Павла Пряжко (а вслед за ним и самих постановок Волкострелова) возможна только при помощи зрителя, который вправе произвольно придумывать смысл той или иной сцены. Так же и Ивану Николаеву приходится быть не кем-то в роли кого-то, а так называемой «вещью в себе», то есть творить на сцене в соответствии со своей органикой.

Бытовой ритуал, офисная скука, которую никак не пытаются скрыть или сделать интересной. В спектакле «Запертая дверь» представляют жизнь человека без определенных событий, в минуты «ничего не делания». Человек взят в самые неинтересные моменты своего существования: он курит, ест, смотрит телевизор, ждет обеда, ждет отпуска, ждет самой жизни. Флегматичный персонаж Ивана Николаева почти никак не взаимодействует со своими товарищами по работе. Временами лишь музыка способна на доли секунды сорвать хмурую маску с его лица. Вся его жизнь — в мониторе, который он жадно пожирает глазами. Каждый ответ коллегам проговаривается в нос, игнорируется любая провокация с их стороны. И только однажды, случайно, поймав флешку, брошенную коллегой (к которой герой, видимо, уже давно испытывает нежные чувства), он смелеет и в ответ неловко кидает флешку на пол. Немного юродивый, «странный человек» (так он себя называет), герой Николаева начинает краснеть, смущаться, подпевать, и тут же актер, обнаживший эмоцию персонажа, как бы смиряется под подавляющим режиссерским рацио, которое требует ничего не играть.

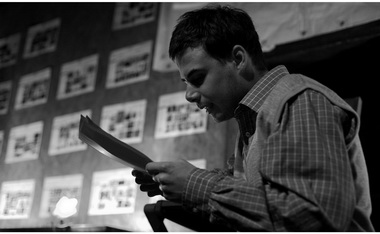

В постановке «Хозяин кофейни» — совершенно обратный эффект: природа актера выходит на первый план. Свой рассказ актер ведет от лица драматурга (он оказывается главным героем) и при этом полностью присваивает текст, который воспроизводится им с точностью вплоть до отсутствующих знаков препинания. Каждый пробел, каждое междометие и каждая пауза в витиеватом тексте Пряжко оживают. Актер словно находится в процессе сочинения этого текста, в процессе мучительного воспроизведения мысли.

Попытка зафиксировать поток сознания, сделать его логичным и понятным для зрителя создает ощущение саморежиссуры актера. В постановке идея идентификации личности автора текста, несомненно, становится одной из главных. Иван Николаев настолько удачно ухватывает образ, ужимки и манеру говорить, что с первых минут спектакля мы во всем узнаем Павла Пряжко, создается ощущение творческого вечера драматурга, а не специально поставленного действия. Поиск «честного текста» перерастает в поиск «нормального героя». Таков ли он, герой нашего времени, явленный во плоти постоянно смущающегося Ивана Николаева?

Новый эксперимент режиссера — игра Николаева в «Злой девушке». Актер просто терпеливо молчит. В спектакле по сценарию Пряжко герои становятся носителями текста, но никак не его интерпретаторами. Зритель может только наблюдать за ежедневными ситуациями, не проникая в их суть.

Несколько человек играют в настольную игру, Иван Николаев сидит вдалеке, его взгляд задумчив. Мы не знаем, о чем он размышляет, — автор спектакля не дает нам никаких намеков на этот счет, но сама атмосфера затянутой тусовки, где каждый со всеми любезен и каждый сосредоточен на своем, выделяет Николаева из сферы реальности, противопоставляя ей его молчание.

Подтекст уходит из сферы интерпретации слова в молчаливые мизансцены, несет идею о повседневном одиночестве и невыносимости бытия. Только однажды герой возьмет гитару и сдержанно промурлычет песню, но в остальном — игра ведется настолько тонко, что лишена каких-либо примечательных моментов. Просто молчит.

Волкострелов заставляет зрителя «работать», мыслить самостоятельно, искать красоту в каждом мелком движении. На фоне его спектакля, как и на фоне любой улицы или двора, можно остановиться, погрузиться в атмосферу уходящего дня и подумать о чем-то своем. Режиссер поэтизирует, эстетизирует пространство дворов, невзрачных стен, углов, не представляя их в новом качестве пространства сцены, а просто констатируя их наличие на плоской пленке экрана. Мы не видим отображающихся на улице теней, о которых рассказывает герой Ивана, мы не видим и самого актера, потому что это ночь, но мы слышим звук включающейся и выключающейся лампы, и наше воображение дорисовывает остальное за художника.

Безэмоциональный фон, скука — все это порождает на сцене атмосферу ожидания. Актеры сливаются с ритмом бытовых звуков, мелодий из магнитофона и шумом за окном. Существование Ивана Николаева в столь интеллектуальном искусстве, скучном и безэмоциональном, предельно естественно и в своей естественности сдержанно, чтобы не быть разгаданным до конца. Но следить за этим «скучным», оказывается, интересно.

Май 2012 г.

Комментарии (0)