Е. Гришковец. «Зима». Камерный театр (Воронеж).

Режиссер Михаил Бычков

На Екатеринбургском фестивале «Реальный театр» Воронежский Камерный показал спектакль «Зима». В нем заняты Андрей Новиков, Елена Лукиных и Камиль Тукаев (лауреат премии «Кинотавр» 2003 года за роль в фильме Алексея Мурадова «Правда о щелпах»). Поначалу Михаил Бычков подступался к другим современным пьесам и теперь рассказывает: «Лично читал артистам пьесы, переполненные ненормативной лексикой. Они краснели, приходили в ужас, некоторые действительно говорили: „Нет-нет, в таком театре мы работать не хотим“. На этом фоне прочитанный Гришковец показался вдруг таким внятным, лиричным, человеческим. И в этот момент я понял, что хочу ставить его пьесу».

Ни Михаил Бычков, ни Евгений Гришковец в представлении не нуждаются, однако сочетание этих имен довольно странно. Во-первых, Михаил Бычков никогда не отличался интересом к современным пьесам, он ставил Пинтера, Достоевского или Стриндберга. Во-вторых, тексты Гришковца очень человеческие, теплые и сентиментальные, а прежние спектакли Бычкова были изысканны по форме, очень красивы, но холодны, с ними зрители чувствовали себя мальчиком Каем, обреченным складывать из кубиков льда тоже холодное слово «Вечность».

Так вот, выяснилось, что Гришковец может сбороть Снежную Королеву. Судя по рассказу Марины Дмитревской, он вообще может все: «У нас в редакции есть коллега, 17-летний сын которой никогда не читал книжек. Он — превосходный художник. Полгода назад она приходит и застает мальчика прильнувшим к радиоприемнику. „Что ты слушаешь?“ — „Рассказы великого русского писателя“. — „Какого?“ — „Это великий русский писатель Гришковец“. И первый раз в жизни он говорит: „Мама, купи мне книгу, пожалуйста“. Вся мировая литература открылась ему через великого русского писателя Гришковца, потому что, очевидно, первый раз в жизни он нашел в этом тексте свои собственные ассоциативные ходы».

Пьеса Евгения Гришковца «Зима» давно опубликована и идет во многих театрах страны, но первым ее читателем был заведующий отделом искусства «Литературной Газеты» Александр Вислов. Он же устроил первое публичное представление спектакля Гришковца «Как я съел собаку» в Театре Армии — тогда на просмотр пришло всего ничего, 7 человек: «„Зима“ — это было первое, что Гришковец записал. 10 лет в Кемерово он работал исключительно на импровизации, то есть не было фиксированных текстов. А это был момент, когда первые лучи славы только коснулись его, но он еще как бы не воссиял над всей землей. И я тогда подумал: „Это же, в принципе, пьеса для двух Гришковцов. Но он же один, клонирование еще так далеко не зашло“».

Гришковец почти всегда пишет монологи от первого лица и так убедительно читает их на сцене, что будто навязывает исполнителям собственную интонацию. Марина Дмитревская считает, что Воронежскому Камерному этой опасности удалось избежать: «Гришковец очень часто внушает артистам драматических театров желание ему подражать: они хотят говорить так же интимно, просто, „бормотательно“. Это не получается, все равно они выучивают тексты как роли — и начинается фальшь. Михаил Бычков сделал очень принципиальную и удачную попытку поставить Гришковца как „великого русского писателя“ — отдельно от личности Гришковца».

«Зима», на первый взгляд, состоит из привычных, сентиментальных и смешных монологов-воспоминаний того автора, о котором Александр Вислов говорит так: «Это мальчик родом из детства, мечтавший о героях, о победах, о славе, о воинском оружии, потом попавший в армию, перемолотый военной машиной и все время вспоминавший, кстати, в армии о детстве. Он весь в этом».

Очень важная для всех спектаклей Гришковца тема — красота бессмысленного подвига, мужского героизма и того, что Лев Толстой называл «тайной теплотой патриотизма», — звучит и в «Зиме» («Но ты подумай, какие были мужики. Вот они идут. Болеют цингой. Идут. Знают, что обратно… Все равно идут. Знают, что можно только в один конец, а все равно идут. Тащат с собой флаг, при этом зная, что им труба»). Эта тема придает «Зиме» изрядное сходство с абсурдистской пьесой. Два человека карабкаются по снежным вершинам, дабы установить где-то зачем-то взрывное устройство. На вопрос, зачем и кому это нужно, вы, как водится, не найдете ответа. Ясно только, что людей обрекли на верную смерть. На вопрос, воспринимает ли пьесу Гришковца как драму абсурда режиссер, Михаил Бычков отвечает: «Жанр мы формулировали как сентиментальные диалоги. Драматургия, конечно же, относительная, скорее, повод для лирических высказываний. Абсурд возникает в восприятии, в сознании тех, кто смотрит спектакль. Тогда вся эта мешанина вдруг рождает, помимо личных воспоминаний и ассоциаций, еще и некое чувство: блин, да что ж за страна, что же за жизнь, да почему же все так… и так далее. Такие неактивные, нереволюционные эмоции, может быть, и составляют этот самый абсурдистский и философский аспект».

На сцене — увеличенные детские кубики, поначалу накрытые простыней так, что напоминают сугробы. Вместо задника — паспарту от общей фотографии, что в конце года школе. Только вместо лиц — овальные прорези. Они постепенно будут заполняться теми или тем, о чем вспоминают герои. И первыми займут свои места лица ливерпульской четверки, легендарных «Битлз», музыка которых в очень своеобразной аранжировке (для балалаек) сопровождает весь спектакль. Под русскую народную музыку «Битлз» актеры бегут, иногда останавливаются на привал и разговаривают, снова бегут, снова — привал.

Зал блаженствует от полноты бытия и радости узнавания: «Делать было нечего, и попалась мне на глаза книжечка „Тарас Бульба“, детская книжка. Я ее читал… Веришь, нет, я… я плакал, я пачку сигарет выкурил. Это классная книга, классная книга… Мне момент там один очень понравился. Он люльку свою любимую потерял. Люлька — это трубка такая, курительная. Она у него давно была любимая. Но ведь понятно же было, что, если он за ней вернется, — все, его схватят. А он поехал. И мне было страшно. Мне было страшно, как фильм ужасов смотришь, когда там кто-нибудь в фильме по темному коридору идет. Вокруг двери какие-то, музыка такая специальная, знаешь, что сейчас кто-то выскочит или Фреди Крюгер появится. Знаешь, а каждый раз это получается неожиданно. И вот так же „Тарас Бульба“. Я боюсь, я знаю, что он же погибнуть должен, я же картинку в учебнике помню: Бульба у дерева горит. Страшно… Страшно — и оторваться не могу. Классная книга. А кому скажешь — смеются. „Что читаешь?“ — „Тараса Бульбу“. — „Ха-ха-ха…“»

Процитирую выступление на обсуждении спектакля Елены Миненко: «Вот проснулась я сегодня утром. Воды горячей опять нет в гостинице. Кофе — горький. Сигарета, первая самая, — кислая. Вид из окна, в общем, уже привычный, но чужой. И иду я на 13-й спектакль. И знобит так внутри. И, знаете, вот так подвываешь про себя, как Каштанка. И спектакль называется „Зима“, и сейчас снег пойдет… И вот они побежали — и я как-то побежала вместе с ними. И кубики у меня были точно такие же. И Тараса Бульбу мне тоже было очень жалко. Эту страшную картину в учебнике 5-го класса — черно-белую такую, помните, когда он на дереве и огонь, — я все время пролистывала. И велосипед мне не купили. И собаку тоже не купили».

Удивительная способность Евгения Гришковца (то, о чем вовсе не заботятся другие, так сказать, современные драматурги) состоит в том, что всякий человек может отождествить себя с его персонажем. Он апеллирует к общей памяти сидящих в зале людей, а если играет спектакли за границей, просто спрашивает у переводчика: чем в вашей стране я могу заменить рассказ, ну, например, о Тарасе Бульбе, — и выясняется, что заменить всегда есть чем. Иные же вещи не нужно заменять, как, например, память о первом свидании. Елена Лукиных, единственная женщина в этом спектакле, сидит на краешке кубика в костюме Снегурочки, болтает ногами в белых валенках и прислушивается к мужской беседе. Когда они заговорят об этом самом первом свидании, она просто снимет с себя праздничное пальтишко и останется в школьной форме. Если же мужчины вспомнят про родителей и про не подаренный на день рождения велосипед, то очки, шляпка, выражение лица и интонация превратят ее в маму.

Вместе со Снегурочкой в спектакль входит настоящий холод. Вы словно бы видите перед собой два существа: одно — реальное, другое — мистическое. На ум приходят ассоциации с фантастическими рассказами Рэя Бредбери — теми, в которых инопланетяне обладают способностью превращаться в ваших родных. Или с Солярисом Лема, который материализует проекцию воображения главного героя. Или с теми американскими фильмами, в которых герой полагает, что все еще общается со своим другом, а на самом деле — с чем-то опасным, что поселилось в телесной его оболочке. Или еще с персонажами из «Кладбища домашних животных» Стивена Кинга.

Вот что может быть страшнее, чем абсолютное и злое перерождение близкого вам человека? Глядя на Елену Лукиных — девочку, маму, Снегурочку, — вы отчетливо понимаете, что добром дело не кончится. Михаил Бычков объясняет, как он формулировал задачу актрисе: «Ты играешь, ты — зверек, для которого другие действующие лица — добыча, как мышка для кошки, но они еще и объект игры. Играя, шутя, в то же время будучи „зверьком“ молодым и впечатлительным, прислушиваясь, всматриваясь, пытаясь понять, ты начинаешь с ними как-то взаимодействовать. Потом они вдруг в каком-то разговоре, в воспоминании рождают женский образ, и ты подхватываешь предложенное ими, отчасти преображаясь. Не череда превращений, а смешение — это интереснее артисту сегодня, чем калейдоскоп образов. Персонаж ведь не знает, чем кончится, а артист знает. Артист, играя в первой половине спектакля сцену, имеет в виду и понимает, к чему он ведет, поэтому сознательно в состоянии сделать то самое „вдруг“ — зловещее проступание из второго плана чего-то такого, что вроде бы этой ситуацией сейчас не обусловлено».

Одетые в белые маскировочные халаты герои — послушные исполнители неясной чужой воли — уже не в силах бежать: далеко на обмороженных ногах не убежишь. Теперь они просто лежат, еле-еле выдавливая слова, и все-таки продолжают вспоминать. Про что-то теплое, про елочку, Деда Мороза, Снегурочку. По сути дела, про жизнь, которую они любили неизвестно за что и почему. Тоже абсурдной, необъяснимой любовью: «Не помню. Мне нравилось. А вот недавно я посмотрел, как все это происходит. Дети какие-то замороженные. Ходят, стишки из себя выдавливают. Родителям нравится, охают, ахают, фотографируют. Я смотрел на это все и думал: как мне это могло все нравиться, фиг его знает. Но я помню, я так ждал, мне так нравилось. Непонятно, непонятно…»

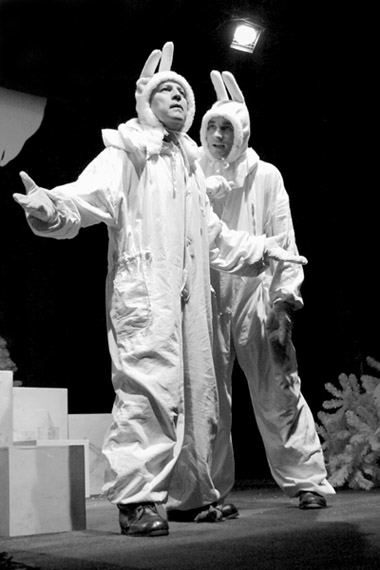

В какой-то момент Снегурочка спрашивает у мужчин: «А чо ждать-то?» Раньше с той же интонацией и той же фразой капризничали все их девочки, девушки, женщины по каким-то бессмысленным бытовым поводам. Но теперь с этим вопросом к ним обращается Смерть. И умирают они примерно так, как герой фильма Боба Фосса «Вся эта суета», только не солистами искрометного бродвейского шоу, а маленькими зайчиками из новогоднего представления.

Что до овальных прорезей на фотографии, все они уже заполнены: портретами «Битлз» и классиков русской литературы, возлюбленных и покорителей Северного полюса, фотографиями своего детства — тем, из чего по-настоящему состояла жизнь, тем, что всякий человек будет помнить перед смертью.

P.S.

И еще два фрагмента из обсуждения спектакля в Екатеринбурге.

Александр Вислов: «Есть спектакли для театроведов, есть спектакли для зрителей. А есть спектакли, когда вообще все люди — братья. Вот такой Гришковец в лучших своих проявлениях. Такой спектакль мы увидели сегодня».

Елена Миненко: «Есть такой театр, который для меня полностью соответствует словам Толстого: „Я хочу, чтобы мой читатель плакал, смеялся и полюблял жизнь“. У нас из театра уходит жизнетворческая функция, жизнестроительная. Так вот, сегодня я понимала, что я сижу, плачу, „полюбляю“ жизнь, но я еще и „полюбляю“ театр».

Октябрь 2003 г.

Комментарии (0)