Двадцать лет назад оперная жизнь российской столицы представляла собой треугольник, состоящий из Большого театра, Музыкального имени Станиславского и Немировича-Данченко да Камерного под руководством Бориса Покровского. Все три театра находились на подъеме, успешно конкурировали (при совершенно разных весовых категориях) и, вместе с тем, органично дополняли друг друга. Впрочем, идиллия продолжалась не так уж долго: в начале 1980-х все они вступили в полосу затяжного кризиса, каковой, несмотря на кратковременные подъемы, ни одному из трех так и не удалось по-настоящему преодолеть. И минувший сезон вновь это продемонстрировал. Если бы за последнее десятилетие треугольник сей не превратился в пятиугольник — в 1990 году открылась «Геликон-опера» Дмитрия Бертмана, а в 1992 году «Новая опера» Евгения Колобова, родившаяся на свет в результате раскола в театре Станиславского и Немировича-Данченко, — картина сезона выглядела бы не слишком вдохновляюще.

***

Весной 1998 года Большой побывал в Петербурге и удостоился достаточно благосклонной критики. В тот момент казалось, что театр на пороге пусть не подъема, но по крайней мере выздоровления (пробуждения). Появившиеся только-только «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева в постановке Питера Устинова и, особенно, рахманиновская «Франческа да Римини» (режиссура Б. Покровского) позволяли питать надежду, что больной сможет встать без очередной радикальной смены лечащего персонала. Но надежды оказались преждевременными.

Правда, первоначальные контуры сезона выглядели куда как привлекательно: «Отелло» с участием легендарного маэстро Карлоса Клайбера и восходящей звезды Хосе Куры, «Кармен» в постановке Юрия Любимова и Геннадия Рождественского, премьера специально заказанной к пушкинскому юбилею оперы Михаила Коллонтая «Капитанская дочь». Но едва разразился августовский кризис, как театр сразу же отказался от объявленных ранее планов. Если учесть, что Мариинка, получающая от бюджета не в пример меньше средств, выпустила в этом сезоне вдвое больше оперных премьер, чем только еще планировал Большой, то ссылки на финансовые обстоятельства покажутся не слишком убедительными.

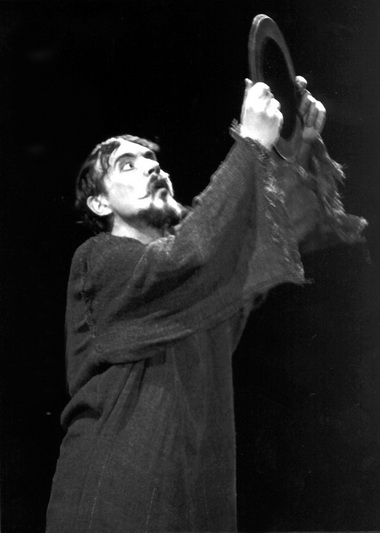

Н. Васильев (Андрей Морозов), А. Дурсенева (Басманов). «Опричник». Большой театр.

Фото А. Бражникова

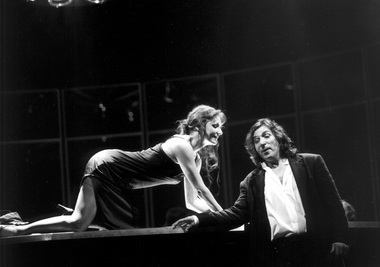

Т. Куинджи (Шемаханская царица), О. Рябец (Петушок), М. Серышев (Звездочет). «Золотой петушок». «Геликон-опера».

Фото В. Лапина

В итоге вместо всего намеченного неожиданно возник «Опричник». Именно скороспелость появления в репертуаре этой оперы и послужила одной из главных причин постигшей театр неудачи. Конечно, «Опричник» весьма неровен по музыке и более чем уязвим по части либретто. Чайковский не совсем без оснований относил его к числу самых слабых своих сочинений. И хотя Марк Эрмлер, ставший музыкальным руководителем Большого и инициировавший эту постановку, назвал в премьерном буклете «Опричника», напротив, одной из лучших опер Чайковского, доказать это на практике ему не удалось. И дело не только в самом произведении — в конце концов, ведь и «Млада» Римского-Корсакова считалась не слишком удачной, а между тем обращение к ней стало едва ли не самой крупной победой Большого в 1980-е. Но победа эта была тщательно подготовлена. Только-только принявший бразды правления Александр Лазарев хорошо понимал значение подобной акции — первой на посту худрука — и безошибочно выстроил стратегию и тактику. Если бы с «Опричником» произошло так же, как с «Младой», результат мог оказаться принципиально иным.

Прежде всего, «Опричник» никак не должен был превратиться просто в очередную премьеру. Подобную постановку, имеющую принципиальное, программное значение, надо готовить заблаговременно — и преподносить общественному мнению как культурную акцию, призванную реабилитировать шедевр отечественной классики. Соответственно, на эту акцию следовало бросить лучшие исполнительские силы, в том числе привлеченные со стороны, как это случилось несколькими годами ранее с «Хованщиной», которую буквально спасли Лариса Дядькова и Владимир Огновенко из Мариинки. Однако все произошло с точностью до наоборот: в «Опричнике» театр решил следовать идеям «чучхе», что в переводе с севернокорейского означает, как известно, опору на собственные возможности. Между тем для этой оперы необходимы настоящие драматические голоса, коих в сегодняшнем Большом наблюдается острый дефицит. В результате драматические партии были поручены в основном голосам лирическим. Эрмлер, впрочем, попытался подвести под это теоретическую базу, поведав в буклете, что стремился акцентировать в партитуре Чайковского прежде всего лирическое начало. Однако, встав за пульт, он тут же забыл о собственных декларациях (реализовать которые в данной опере вряд ли возможно в принципе). Драматический накал в полной мере звучал в оркестре, через который, однако, лишь с трудом пробивались голоса солистов.

Но если певцов (учитывая, что в Большом спектакли идут долго), хотя бы теоретически, можно найти и после премьеры, то другой просчет носил уже принципиальный и необратимый характер. Он заключался в том, что театр в очередной раз сделал ставку на традиционность.

Впрочем, увиденное на премьере традиционно не только в смысле отказа от каких бы то ни было современных аллюзий и даже от малейших попыток изъясняться современным театральным языком. Это была традиционность, которая является синонимом рутины. Все, на что оказался способен режиссер Николай Кузнецов, — более-менее грамотная разводка, не претендующая на решение художественных задач. Однако в афише значилась еще и фамилия Ирины Молостовой.

Теперь уже можно только гадать, что получилось бы, выпусти Молостова спектакль сама. (Во время репетиций у Ирины Александровны случился инсульт, от которого ей уже не пришлось оправиться.) Без сомнения, он был бы лучше, профессиональнее, даже талантливее, ибо Молостова как мало кто другой владела искусством создания в хорошем смысле традиционных оперных зрелищ. Но, нисколько не оспаривая их права на существование, особенно в стенах такого театра, как Большой, замечу все же, что для «Опричника» требовался совсем иной режиссерский подход. А именно — радикальный, авторский, не останавливающийся перед активным вмешательством в драматургию и даже прямой актуализацией. Словом, такой — если не удаляться с московской почвы и придерживаться рамок минувшего сезона, — как в «Мазепе» Дмитрия Бертмана, премьера которого в «Геликоне» опередила «Опричника» почти на две недели.

В «Мазепе» Бертман смело разрушает стереотип этой оперы как монументального исторического полотна. Режиссерское решение в основе своей строится по принципу симультанности: действие разворачивается параллельно в различных временных, пространственных и прочих координатах. От перемещений во времени и пространстве порой захватывает дух, как и от передвижений артистов по крутому, каменистому берегу Днепра, воздвигнутому на сцене Игорем Нежным и Татьяной Тулубьевой.

Реальное и ирреальное здесь плавно перетекают одно в другое, натуралистические детали свободно сочетаются с символистскими, серьезное — с пародийным etc. Не успевает зритель оправиться от первого шока, увидев Марию в пионерском галстуке за школьной партой (в компании с такими же пионерами-одноклассниками Андреем и Орликом), как она уже оказывается в окружении русалок-невест, внезапно возникших то ли из днепровских вод, то ли прямо из-под земли. А в финале она сама предстанет в облике такой же русалки. Сцена казни решена совсем уж в сюрреалистическом духе: потустороннего вида женихи (среди которых оказывается Андрей) подносят Марии самый настоящий арбуз, символизирующий голову Кочубея, который она разрубает топором…

Многое в этом спектакле оборачивается совсем не тем, чем представляется поначалу. Так, под священнической сутаной вдруг обнаруживается гэбистский следователь (Орлик), который пытает Кочубея при помощи лампы, а под романтическим плащом главного героя — опустошенный старик в форме, напоминающей одновременно белогвардейскую и довоенную советскую…

Режиссерская фантазия может порой показаться избыточной. Однако даже если на первый взгляд не все детали согласуются между собой, спектакль отнюдь не производит впечатление эклектичного. Он прочно держится на плаву, подобно той лодке, что является центром его визуального облика и, одновременно, основным местом действия.

Геликоновский «Мазепа» (недооцененный большей частью столичной критики) стал одним из главных событий московского оперного сезона. И событие это имеет принципиальный характер: вслед за «Царской невестой», показанной в предыдущем сезоне, Бертман и его коллеги сумели превратить в живое, захватывающее зрелище еще одну русскую оперу из числа тех, которые почти никому и никогда не удавалось сколько-нибудь убедительно решить сценически. (Кстати, не прошло и месяца после премьеры «Мазепы», как Бертман совершил подобное же с «Русалкой» Даргомыжского на сцене театра «Эстония» в Таллинне.) Причем, если в «Царской невесте» режиссер еще придерживался стиля эпохи, то в «Мазепе» он смело выходит за исторические и временные рамки. Не сдвигает (как это было, например, в «Руслане» у Тителя), но именно выходит за их пределы, свободно рапоряжаясь временем и пространством. Такой свободы в обращении с русской классикой на отечественной сцене себе не позволял никто.

Смешение времен находим и в «Золотом петушке» — следующей после «Мазепы» премьере «Геликона». Только здесь уже другой тип спектакля — как, впрочем, и другой тип оперы. Спектакль выстроен на стыке разных жанров, стилистик, эстетик. Собственно, три акта «Петушка» у Бертмана — во многом три отдельных спектакля, которые лишь к финалу сойдутся воедино. Первый, при массе остроумных деталей, представляется наименее интересным, порой слишком прямолинейным, хотя когда Додона исполняет Михаил Гужов, а Амелфу — Екатерина Облезова, «вкусная» игра актеров не позволяет зрителю расслабиться ни на минуту.

По-настоящему же режиссерская фантазия разгуливается во втором акте, превращенном в некое самостоятельное шоу на тему «наши (вожди) за границей». Ключом к решению этого акта отчасти, несомненно, послужило парадоксальное наблюдение Алексея Парина, что Восток в русской опере есть некий эвфемизм Запада (прежде всего, в его французском обличье). В интереснейшей статье «Половецкая оргия в Париже» («Мариинский театр». 1998. № 3-4), где он подробно развивает данную тему, несколько строк относятся к «Золотому петушку» впрямую. «Вечно смеющаяся Шемаханская царица ведет нас вовсе не в восточный шатер, а на парижские набережные, ее колоратуры столь же ориентальны, сколь трели и рулады героинь Делиба и Массне, этих мнимоиндийских Лакме или псевдобиблейских Таис. Роскошная ориенталистика, или, если можно так сказать, импортированный модный экзотизм, коннотируют влекущую, совращающую силу утонченной западноевропейской культуры».

И в подобном контексте становится понятным, что поющая большую часть своей партии по-французски Шемаханская царица — часть тонкой игры культурными смыслами и ассоциациями, а не просто режиссерский каприз. Как, кстати, и помещенная слева над сценой ложа Большого театра, в которой на протяжении значительной части спектакля восседает своеобразная делегация в лице Звездочета, Петушка и Шемаханской царицы и куда в финале врывается толпа люмпенов. Кто-то увидел в появлении ложи лишь вызов «старшему брату». Если и так, то относится он в данном случае не просто к Большому театру, но, шире, к эстетике «императорской» сцены с ее излюбленным «большим стилем». Но это только одна сторона дела. Другая заключается в остраняющем эффекте «театра в театре», который в свою очередь дает еще один очень важный смысловой акцент: Россия глазами иностранцев.

И наконец, в последнем акте режиссер выводит на сцену оживших персонажей полотен московской художницы Татьяны Назаренко из серии «Переход», которые взирали на нас со всех стен по дороге в зал. Среди них — бомжи, алкаши, наркоманы и прочие люмпенизированные элементы. В аэропорту (Шереметьево-2?) народ встречает Додона с плакатами и тут же выстраивается в очередь за водкой. У зрителя возникает почти физическое ощущение некоего дежа вю — лента времени словно раскручивается в обратном направлении. Артисты хора и вспомогательного состава играют своих персонажей столь точно, что порой кажется, будто они и впрямь сошли с выставленных в фойе картин. После убийства Додона (его прикончит отнюдь не Петушок, но бывшая секретарша и любовница Амелфа, превратившаяся в продавщицу, ударив по голове… петушиной костью) толпа на какое-то время превращается в народ, одушевленный одной идеей («Как же будем без царя?»), что отнюдь не делает его «великой личностью». Не все, впрочем, задаются сим судьбоносным вопросом над телом убиенного Додона. Группа люмпенов в поисках Царицы проникает внутрь опустевшей вдруг ложи и уже через минуту рассаживается в ней по-хозяйски, демонстративно лузгая семечки и с энтузиазмом аплодируя «кровавой развязке». Образ «грядущего хама» приобретает устрашающую наглядность. Такой вот «добрым молодцам урок»…

Начавшись как политическая сатира в стиле капустника, спектакль в финале оборачивается трагифарсом. И здесь, в отличие от Римского-Корсакова, который видел корень зла в Додоне, Бертман ставит жесткий диагноз всему додонову царству, то бишь многострадальной Руси-матушке и ее народу-«додононосцу». Римский-Корсаков декларировал свою задачу ясно и однозначно: «Додона надеюсь осрамить окончательно». Бертман, кажется, не стремился особенно «срамить Додона», предоставляя последнему срамиться самостоятельно. В конце концов, «царствуй, лежа на боку», как мы знаем, — еще не худший способ правления. Беда не в Додоне, который у Михаила Гужова не лишен даже некоторого обаяния, несмотря на поразительное внешнее сходство артиста с Геннадием Зюгановым. Беда в том, что народ в этой стране, невзирая ни на какие уроки, раз за разом востребует додонов…

Однако не только актуализацией и реанимацией русской классики занимался «Геликон» в минувшем сезоне. Единственный из московских театров, он не побоялся обратиться к сочинениям современных композиторов, показав мировую премьеру библейского триптиха под названием «Голоса незримого». В триптих вошли монооперы — «Ева» Иосифа Барданашвили, «Моисей» Владимира Кобекина и «Благовещение» Александра Щетинского, созданные на либретто Алексея Парина (он же руководитель проекта). Причем они были специально написаны к установленному сроку и для данного театра. Конечно, уже сам по себе этот факт весьма примечателен для нынешней ситуации. Но «Голоса незримого» — еще и три действительно интересных музыкальных сочинения, объединенные общим драматургическим замыслом; настоящий современный оперный спектакль, созданный режиссером Дмитрием Бертманом и художником Татьяной Тулубьевой минимальными средствами. Наконец, это — первоклассные работы молодых исполнителей: Ларисы Костюк, Андрея Антонова и Татьяны Куинджи.

***

На пресс-конференции один из авторов триптиха, композитор Владимир Кобекин, не без юмора поведал, как встретил в Москве Александра Тителя, сказавшего ему: «Здравствуйте! А я больше не ставлю современных опер». И это говорил режиссер, едва ли не лучшим спектаклем которого был «Пророк» Кобекина (Свердловск,1984 год). И одним из знаменательных — «Антигона» Василия Лобанова, осуществленная на той же сцене пятью годами позже. За восемь лет, что Титель работает в Москве, возглавляя Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, он и вправду не поставил ни одного вновь созданного произведения. (И это, заметим, в театре, где его учитель Лев Михайлов столько сделал для утверждения современного оперного репертуара.) Не здесь ли причина кризиса творческих идей, переживаемого режиссером в последние годы? Ведь со времени премьеры «Богемы» — лучшей его постановки на этой сцене — прошло уже три с половиной года, а единственной относительно удачной работой стала «Свадьба Фигаро» со студентами ГИТИСа, сыгранная под рояль в фойе театра. Перенос «Салтана» — одного из самых обаятельных тителевских спектаклей свердловского периода — оказался лишь бледной копией. Последняя же премьера — «Кармен», выпущенная в мае нынешнего года, — стала, пожалуй, наибольшим разочарованием.

Взяться за «Кармен» в театре, где еще многие помнят легендарный спектакль Вальтера Фельзенштейна, шаг довольно смелый. Надо сильно уверовать самому и заставить поверить других в выдающиеся достоинства собственного замысла, чтобы решиться на подобное состязание. Не знаю уж, чем руководствовался Титель, однако в его спектакле не просматривается не только выдающегося, но и вообще мало-мальски интересного решения, отсутствует внутренний стержень.

Сравнение с фельзенштейновским шедевром напрашивается по целому ряду причин. Во-первых, за основу опять взята авторская редакция с разговорными диалогами, да и русский текст, несмотря на некоторые коррективы, по-прежнему С. Рожновского. Во-вторых, так и не сумев, очевидно, внутренне преодолеть гипноз того спектакля, Титель поначалу пытается решать свой в подобном же гиперреалистическом, чтобы не сказать натуралистическом ключе. Здесь не только по-настоящему курят, но также сушат белье, бреются, поливают себя и друг друга из шлангов и т. д. Даже тридцать лет назад, когда состоялась премьера спектакля Фельзенштейна (с перерывами шедшего лет пятнадцать), сие воспринималось неоднозначно. А ведь у немецкого мастера все бытовые детали подавались очень вкусно, и главное — в его распоряжении находились блистательные артисты, способные так же вкусно и подробно это сыграть. У Тителя соответствующих артистов не оказалось. Вдобавок, ему даже не хватило последовательности выдержать этот принцип до конца. Натурализм и условность сосуществуют в спектакле вне какой-либо логики, эклектика не становится художественным приемом.

В отсутствие жесткой структуры едва ли не все начинает зависеть от исполнителей, особенно в такой опере, как «Кармен», которая скорее обойдется без режиссуры, нежели без главной героини. И в этом смысле вернее было бы говорить не об одном, а о двух, во многом отличающихся спектаклях. В премьерном составе новая «Кармен» оставляла ощущение полного провала, так как в ней, по существу, не было главных героев (Виктория Сафронова и Роман Муравицкий удручали не столько даже вокальной посредственностью, сколько аморфной безликостью своих персонажей). С появлением в заглавной роли Марины Пруденской (и отчасти — Михаила Урусова в роли Хосе) в спектакле возникла жизнь. Пока, правда, можно говорить скорее о превосходных данных Пруденской, вокальных и сценических, об отдельных ярких моментах, предвещающих будущую Кармен, нежели о рельефном, законченном образе. И это упрек не столько начинающей артистке, сколько режиссеру, не предложившему ей последовательно выстроенного рисунка роли. Неподготовленным, а потому абсолютно неубедительным выглядит финал, когда Кармен сама идет на нож Хосе (что и само по себе, кстати, отнюдь не ново).

Словом, становясь более живым, спектакль не делается оттого более внятным и целостным. И потому даже в этом случае можно говорить, самое большее, о полууспехе. (Справедливости ради, надо отметить весьма достойную дирижерскую работу Вольфа Горелика.)

«Кармен» оказалась единственной оперной премьерой Музыкального театра, а значит, и итог сезона в целом для него не слишком благоприятен. Вот если премьер много, то, даже проиграв в одном случае, можно взять реванш в другом. Так было, например, в «Новой опере», которая начала сезон громким провалом, а закончила, пожалуй, самым большим успехом.

***

Главным провалом сезона стал «Борис Годунов». Этой премьерой в сентябре 1998 года официально открылось специально построенное для «Новой оперы» здание в саду «Эрмитаж» — на месте «Зеркального» театра, где сто лет без одного месяца назад началась история МХАТа. И хотя самой «Новой опере» шел уже седьмой год, «Борис Годунов» был выбран явно по аналогии с «Царем Федором Иоанновичем», который знаменовал рождение МХАТа (тогда еще МХТ). Первоначально предполагалось, что режиссером «Бориса» будет Петр Фоменко, а когда выяснилось, что он не сможет, начались метания. В конце концов поручили спектакль Валерию Беляковичу, и этот выбор оказался роковым. Герой совсем другого времени — эпохи начала студийного движения, — Белякович давно уже выпал из современного театрального контекста. Не были особенно успешными и его опыты на больших академических сценах. Ждать от него особых свершений на оперной ниве не приходилось. Действительность, впрочем, оказалась куда хуже самых неблагоприятных опасений.

Попав в оперу, Белякович обнаружил полную беспомощность и какую-то поразительную глухоту. Ему, как выяснилось, нечего предложить театру. Еще хуже другое — он сумел-таки навязать свою глухоту остальным. Искренне не понимая, зачем нужно петь, если можно говорить, режиссер и там и сям заменяет или дублирует поющиеся фразы разговорными, вставляет дополнительные реплики, столь своеобразным способом «отмечаясь» в спектакле. Вся эта отсебятина, грубо искажая партитуру, ровным счетом ничего не дает в смысле выразительности, но зато не позволяет ни на минуту забыть про режиссера.

Спасти спектакль не удается ни певцам, весьма, впрочем, посредственным, ни даже маэстро Колобову, который за пультом этого «Бориса» кажется собственной тенью. Похоже, происходящее на сцене угнетает его самого, парализуя вдохновение.

В сценическом воплощении «Бориса» достоинства можно отыскать только в работе мэтра сценографии Эдуарда Кочергина. Придуманная им система подвесных арок, трансформирующихся то в подобие многоглавого церковного купола, то в трубы гигантского органа, по-своему образна и, несомненно, давала режиссеру немало возможностей. Увы, он не смог ими воспользоваться. Между тем сценография Кочергина (многолетнего соратника Товстоногова) рассчитана именно на режиссерское сотворчество и отнюдь не самодостаточна. В отличие, например, от сценографии Виктора Герасименко в «Демоне» — второй премьере «Новой оперы».

Герасименко, похоже, чувствовал себя в отсутствие настоящей режиссуры вполне комфортно, превращая постановку рубинштейновской оперы в некий абстрактный «перформанс» (благо, режиссер Михаил Ефремов полностью уступил ему инициативу и почти ничем не выдал своего присутствия). Предложенная им «сакральная геометрия» в виде всевозможных прозрачных кубов, треугольников и шаров, призванная олицетворять души главных героев, сама по себе очень даже эффектна, а порой и просто красива, равно как и вневременные костюмы. Однако за модной оболочкой таится пустота — как в душе Демона до встречи с Тамарой. Эта сценография — «вещь в себе», безразличная к музыке и драматургии и решающая собственные задачи, скорее отвлеченно-визуальные, нежели театральные.

Но даже притом, что «Демон» не лишен некоторых достоинств, особенно по контрасту с «Борисом», не ему было дано изменить картину сезона в «Новой опере». Ее преобразило событие, случившееся под самый занавес, — премьера «Травиаты». Метод «тыка», посредством которого Колобов обычно определяет кандидатуру постановщика, до сих пор чаще приводивший к осечкам (Белякович, Ефремов-младший), на сей раз дал положительный эффект, хотя первоначально приглашение в качестве оперного режиссера балетмейстера Аллы Сигаловой многими воспринималось весьма скептически. Однако в итоге родился едва ли не лучший спектакль «Новой оперы» за всю ее более чем семилетнюю историю и уж точно самый успешный среди новинок московского оперного сезона.

Нет, конечно, дело тут не в одной лишь Сигаловой. Дело в счастливом сочетании ярких индивидуальностей — Колобова, Сигаловой, сценографа Эрнста Гейдебрехта, исполнительницы центральной роли Марины Жуковой, неожиданно показавшей себя первоклассной трагической актрисой, напомнив Терезу Стратас из знаменитого фильма Дзеффирелли.

Каждому из создателей спектакля в отдельности можно было бы предъявить претензии. Сигаловой — за не всегда органичные для артистов пластические экзерсисы, за спорность иных решений, подчас явно «из другой оперы». К примеру, начальная мизансцена, зеркально повторяемая в финале: Альфред тащит за собой волоком тело умершей Виолетты. Кажется, не хватает только мешка, чтоб перед нами возник финал «Риголетто»… Гейдебрехту — за некоторую вторичность визуального ряда: черная сцена, стойка бара, etc. Хотя центральный сценографический образ — люстра, подобно пауку нависающая над героями, приближающая к ним свои лампы-щупальца, — весьма впечатляет. Наконец, самому Колобову — за чересчур вольное обращение с партитурой.

Конечно, Колобов есть Колобов: для него давно уже просто немыслимо обойтись без вторжения в авторский текст. Вот и в «Травиате» мы встречаем не только огромные купюры, переоркестровки, но и инородные вкрапления — к примеру, из Stabat Mater того же Верди. Но странное дело: в какой-то момент все это перестает не только раздражать, но и вообще иметь какое-либо значение. Потому что возникает единая художественная ткань, воспринимаемая не умозрительно, но, что называется, всеми фибрами, которая затягивает, подобно воронке.

Кстати, любопытный момент: если не считать откровенно балетного происхождения многих мизансцен, «Травиата» обнаруживает неожиданное сходство с некоторыми спектаклями «Геликона» (менее всего, впрочем, как раз с их «Травиатой»), прежде всего — с «Кармен» и, отчасти, «Сказками Гофмана». Таким образом, два театра-антипода вдруг на какой-то момент соприкоснулись, — чтобы затем вновь разойтись по полюсам. Хотя, как показывает «Травиата», непреодолимой пропасти между ними нет. Однако и говорить об эстетической близости не приходится — прежде всего потому, что «Новая опера», в отличие от «Геликона», вообще не имеет определенной эстетической платформы. Лицо «Новой оперы» — лицо самого Евгения Колобова, человека и художника столь же яркого, сколь и непредсказуемого. Непредсказуема и его театральная и даже репертуарная политика. Впрочем, в последние несколько лет спектакли «Новой оперы» стало возможно рассматривать с театральной точки зрения — независимо от того, удачная перед нами работа или нет. И одно это — немалый прогресс.

***

Камерный театр Б. Покровского свою политику и платформу имел всегда. Правда, в последнее время, очевидно по причинам материального характера, одну из двух составляющих своей репертуарной политики он фактически отринул. Речь идет о премьерах новых сочинений, чаще всего специально для него создаваемых. Зато другая — обращение к раритетам — сохраняется. На сей раз в списке раритетов оказалась «Коронация Поппеи» Монтеверди.

Можно долго рассуждать о том, почему всемирный бум барочной оперы обходит нашу страну стороной, но факт остается фактом. Поэтому нам бы только радоваться самому обстоятельству появления на московской сцене шедевра Монтеверди. И родись спектакль лет на двадцать, даже пятнадцать раньше, он, конечно, воспринимался бы событием. Но слишком многое произошло за истекшие десятилетия в музыкально-театральном процессе. Ставить и исполнять сегодня Монтеверди как во времена железного занавеса, будто не существует богатейшего мирового опыта, по меньшей мере странно. К тому же, и собственно театральная эстетика спектакля напоминает многократно виденное на этой сцене в 1980-е. Камерный театр верен себе.

Прекрасно, что хоть один театр взялся представить публике барочную оперу в одном из лучших ее образцов. С другой стороны, очередная попытка подогнать произведения самых разных жанров, стилей и эпох к единому стандарту эстетических установок этого театра в данном случае привела к явно не планировавшемуся эффекту: те, кто впервые знакомился с «Коронацией», остались в убеждении, что перед ними — не абсолютный шедевр, актуальный во все времена, но нечто безнадежно устаревшее и невыносимо скучное (а ведь опера урезана на добрую треть).

Как ни парадоксально, штампы Камерного театра куда меньше ощущались в постановке «Cosi fan tutte» Моцарта. Парадоксально, потому как, в отличие от «Коронации», показанной на новой сцене театра, открывшейся всего год назад, «Cosi» играли в старом «подвальчике». Родство с прежним театром ощущалось разве лишь в ставших уже ритуальными проходах через зал да попытках вовлечения дирижера в сценическое действо. На миг возникло ощущение некоей свежей струи, которой вдруг повеяло в застоявшемся подвальном воздухе Камерного театра, — в спектакле, за одним-единственным исключением, участвовали молодые силы. Вместе с тем, говорить о каком-либо новом прочтении труднейшей для интерпретаторов моцартовской оперы все же не приходится. Режиссер Михаил Кисляров построил спектакль на активном внедрении элементов commedia dell’arte. Это оказалось, однако, чисто внешним приемом, оправданным только наличием в этой опере многочисленных переодеваний. Впрочем, сугубо внешний и не слишком оригинальный режиссерский ход во многом помог добиться раскрепощения актеров, что уже немало.

***

Когда журнал с данным обзором минувшего московского сезона выйдет в свет, в разгаре будет сезон новый. Учитывая как тенденции последних сезонов, так и объявленные репертуарные планы, нетрудно прогнозировать, что лидером вновь окажется «Геликон». Нестандартные названия сулят также «Новая опера» и Камерный музыкальный театр, — другой вопрос, какими выйдут спектакли… А что же главная «академическая» сцена? Вдруг там произойдет нечто невероятное: например, Светланов так гениально продирижирует «Псковитянку», что допотопной режиссуры извлеченного из нафталина небезызвестного И. Шароева никто просто не заметит?.. Но я, кажется, размечтался. «Мечты, мечты, где ваша сладость?..»

Ноябрь 1999 г.

Комментарии (0)