«Мистификация».

Монтаж известных декораций художника Олега Шейнциса и представление пьесы Нины Садур «Брат Чичиков» — фантазии по мотивам поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души».

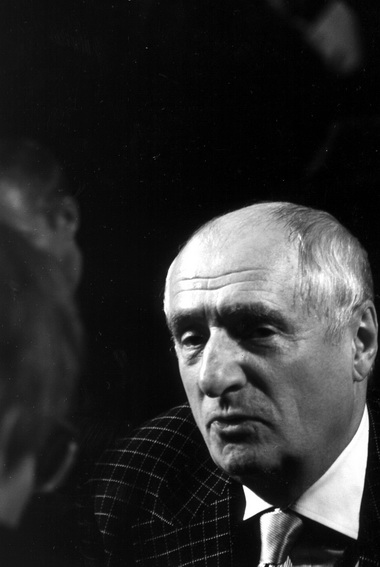

Постановка Марка Захарова

Начинается все с ощущения неуюта, заброшенности и ожидания, пронизывающих огромную черную коробку сцены. С лежащих на авансцене странных железяк, одна из которых напоминает связанные вместе обрубки стоек от микрофона, а другая — «потроха» какого-то станка; со снижающегося штанкета, по которому медленно движется некое механическое «чудовище»; с опускающегося осветительского моста, на котором в лодочке кто-то плывет, во весь голос горланя нечто «итальянское».

«Монтаж известных декораций художника Олега Шейнциса и представление пьесы Нины Садур „Брат Чичиков“». Мистификация режиссера Марка Захарова начинается с заявленного в программке размежевания двух основных составляющих спектакля. Поначалу кажется, что в этом есть доля правды: декорация не статична, и на протяжении всего спектакля рабочие сцены что-то уносят, добавляют, перемещают, воздвигают. Все это проделывается так деловито и индифферентно, что неискушенный зритель действительно может заподозрить, будто параллельная монтировка декораций есть некий побочный сюжет, который имеет весьма косвенное отношение к сюжету основному. Конечно, наивный зритель будет неправ. Тем более, что нечасто можно встретить спектакль, в котором сценография имела бы такое конструктивное, смыслообразующее значение.

Трудно запомнить и до конца расшифровать многочисленные объекты, которые появляются и исчезают со сцены, но, кажется, динамика сценографических метаморфоз воздействует прежде всего на чувственное восприятие. Не понимая прямого назначения части механизмов и предметов, я тем не менее вижу логически настойчивую материализацию образа — собирательного образа России реальной и метафизической, раскинувшейся от Гоголя до Садур и далее. А с другой стороны — это «Голгофа» Чичикова (да разве только Чичикова?), которую он себе выстраивает и которая услужливо, с готовностью сама подставляет ступени под его стопы.

Декорации неконкретны и, следовательно, могут обретать любые значения в зависимости от развития сюжета пьесы и того, что в данный момент играется актерами. С другой стороны, они задают масштаб всему, что актерами творится. И мне кажется, что наиболее цельно, ясно и драматично история Чичикова, попавшего в капкан (и самим, и Панночкой, и Русью-матушкой расставленный), представлена именно сценографически.

«Карнавале венециано!» — объявляет тот шумный «кто-то», восседающий в лодчонке, и железяки неожиданно начинают двигаться, глуховато постукивая по сцене железными ручками и ножками, подергиваясь в конвульсиях перед тем, как вновь замереть. Что это за детали — принципиально неважно, существеннее то, что зритель при виде этой оживающей механической мертвечины вздрагивает, как если бы ему показали шевелящиеся обрубки тел и восстающих из гроба покойников. Существеннее — преобладание мрачной холодности темных тонов, заставляющее зябко ежиться при виде этой черноты. Существеннее — сама идея мира, в котором жизнь отчего-то теплится в неживом, в тлене.

Этот мир — внизу, а наверху пока что — Италия, гондола, поющий Чичиков (а это именно он), девица-красавица, скрывающаяся под плащом гондольера. Девица, понятно, Панночка, «беглая душа», как она себя характеризует, незамедлительно начинающая подговаривать «брата Чичикова» пуститься в авантюру с мертвыми душами.

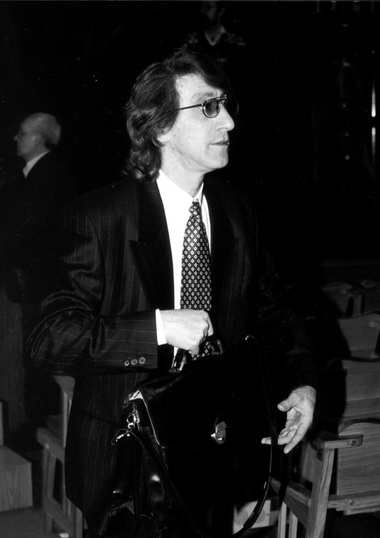

Не дает покоя и мучает один вопрос — почему этот Чичиков поддался на уговоры Панночки? Зачем понадобилось ему ввязываться в изначально сомнительную и серой попахивающую затею с покупкой мертвецов? Не корысти же ради? Такого Чичикова, каким его играет Д. Певцов, с рождения умытого и правильного, заподозрить в алчности почти невозможно. Лицом он ясен и невинен, глаза у него большие и честные, поступь молодецкая. И это не тот случай — про тихий омут, в котором известно кто водится. Авантюризм? Возможно. Этакий гусарский вариант — приключение ради приключения. Девушка приглянулась? О, там есть на что посмотреть, но даже Чичикову понятно, что мертвенькая она. Испугался? Не смог не поддаться наваждению? Или все же соблазн легкой наживы одолел? Примечательно, что в программе спектакля на первой странице указаны имена «спонсоров» — АО МММ, Банк «Чара», ИЧК «Властилина», кровных братьев и сестер Павла Ивановича, достойно продолживших его дело. Значит, все-таки соблазн. Обидно. Потому что слишком уж напрямую.

Спрыгнул Чичиков со своего итальянского далека на землю эту. Только не на землю, а на крышу чего-то, напоминающего остов уличного ларька — с кровлей, но без стен. Внутри копошатся людишки: теснятся, жмутся друг к другу, нервно-настороженно озираясь и обмахиваясь лохматыми белыми веерами. Вид имеют зачуханный и оборванный, пугливы до крайности — чуть что, убегают стайкой прочь. Панночки побаиваются. Отчего? Ведь, похоже, и сами той же породы. С равной вероятностью в них можно заподозрить как потенциальных продавцов, так и товар, за которым приехал Чичиков.

Остов-ларек важен, и то, что люди внутри странные, — тоже. По мере того, как продвигается к успеху герой спектакля, эти клетушки заполняют все пространство сцены, вздымая свои пластиковые крыши все выше и выше, образуя широкую дорогу… наверх?… А что считать «верхом» в этом двусмысленном мире, который выстраивает себе Павел Иванович? Мире, который, во-первых, устремлен черт знает куда, а во-вторых, населен черт знает кем. Нечисть всякая шебуршится и прет из всех его щелей. И нечистью оказываются, видимо, не только те, кто записан в подушных реестрах, но и те, кто Чичикова привечает и потчует.

Что представляют из себя «помещики»? То, что и положено, — галерею пороков и странностей, пугающих и ставящих в тупик Чичикова, который рядом с этими неадекватно ведущими себя существами кажется образцом нормальности. Его, из цивилизованных европ приехавшего, конечно, пугает неразделанный и неощипанный волосатый кабан, которым потчует его пузатый серьезный Собакевич (С. Степанченко), сопровождающий трапезу давящегося угощением гостя сочным рассказом о том, как отвратительны устрицы. Пугают и трупы, которые Собакевич хранит где-то тут же, в доме, и с готовностью выволакивает за ноги, желая показать товар лицом (один из трупов потом, кстати, сам встает и уходит). Пугает Манилов (В. Раков) с негнущимися ногами, норовящий недвусмысленно приобнять, погладить и завалиться на Чичикова. И жена его — гренадерша (Т. Кравченко), нависающая мрачной глыбой над ставшим вдруг маленьким и тщедушным протеже Панночки. Пугает их стылая невозмутимость, с которой они выслушивают рассказ о своих утопленниках-детках, давая попутно дельные советы, чем лучше детишек из пруда вылавливать. Пугает замотанный в тряпицы Плюшкин (А. Сирин), почти насильно пытающийся влить в Чичикова какую-то клоповую настойку (еще женой-покойницей (!) приготовленную). Пугают мужики, ненароком встреченные на дороге, подозрительно молчаливые и опасно невозмутимые, по ходу расспросов Селифана многообещающе скручивающие ремень в петлю. Пугает случайный ошалелый оборванец, вываливающийся откуда-то с вопросами про то, «куда же эта Русь несется и почему ей «дают дорогу и постораниваются все другие народы и государства». Он хочет вопросить страну, а его выталкивают взашей и не дают ответа«*.

* Смелянский А. Предлагаемые обстоятельства: Из жизни русского театра второй половины ХХ века. М., 1999. С. 233 — 234.

Всех аборигенов этого мира объединяет еще одно — нехорошее поблескивание во взгляде, направленном на Чичикова. Кажется, стоит ему отвернуться, и в ход пойдут длинные зубы и острые когти. А с другой стороны (вот она, ласковая усмешка режиссера), в этом есть, как ни парадоксально, необъяснимая милота родных нашему сердцу рассказов про загадочную природу русского человека, про которого трудно сказать определенно — то ли он гад, то ли просто очень странный, но в душе — хороший. Как Ноздрев (С. Чонишвили), в котором и инфернальности-то никакой нет. Обаятельнейший тип, непросыхающий от таинственной «матрадуры», с пацанским азартом играющий в «войнушку» при помощи бутылок с зажигательной смесью и духового ружья. Думается, своей неискоренимой живостью и отсутствием даже и намека на «потусторонность» в игре актер вносит сумятицу в режиссерский замысел и выпадает из пресловутой «галереи нечисти». Вечно пьяный и веселый артистичный Ноздрев, ведущий бои с неведомым противником, в этом спектакле смотрится живее всех живых. И уж всяко живее деловитого и бесстрастного Чичикова.

Несмотря на живчика Ноздрева, «помещики» во главе с губернатором составляют единое целое, и сходства меж ними больше, чем различий. Видимо, режиссер не ставил целью составить подробный «каталог пороков», процветающих на Руси. Важнее было накапливающееся по ходу спектакля число странностей, которые в контексте драматургии и сценографии приобретают все более явный оттенок потусторонности. Количество «ненормальности» возрастает параллельно тому, как Чичиков увеличивает списки «мертвых душ». Одновременно пространство сцены оказывается заполнено до отказа станками-«остовами» — дорога в никуда готова. Меняется свет — по большей части он теперь мертвенно-зеленоватый. И все выше над сценой поднимается махина, являющая собой половину лодки (она же была порой и бричкой), на носу которой дурной позолотой сверкает крылатая «баба». Все — корабль поплыл, понесся над чернотой распотрошенных Павлом Ивановичем склепов; взбудораженные им «твари» вышли на свет (хотя где здесь свет? Впрочем, наверное, и в аду есть свой «свет божий»…) и помчались вдогонку. Эй, лови его, лови да дави его, дави…

Почему помчались? С одной стороны, понятно: если ты занимаешься таким сомнительным бизнесом, как покупка мертвецов, рано или поздно в эту черную дыру (открывшуюся в пространстве не столько физическом, сколько метафизическом) начнет засасывать и тебя. А с другой стороны… Вот с другой стороны-то и не очень понятно, потому что с другой стороны стоит рыжая красавица Панночка.

Панночка (А. Большова) хороша необыкновенно — стройна, большеглаза, белогруда, пышнокудра и неглупа. Если бы при всех этих достоинствах еще живой оказалась, цены бы ей не было. А она — душа беглая, потерянная, неупокоенная. Она же — лошадь Чубарая, мчащая бричку Чичикова по Руси.

Личико у Панночки бледное и неподвижное, не улыбнется, не всплакнет; говорит ровно, но с нажимом. Таким, что из гондолы выскочишь как миленький. Удав, а не Панночка. И ладно бы говорила, она еще и поет: это такой душераздирающий ультразвук, что, кажется, нутро твое вспарывают и рвут на части. Одно слово — ведьма.

Если бы режиссеру необходимо было сделать упор именно на бесовскую сущность Панночки как источника соблазна, то задачу можно было бы считать выполненной. Но между девицей и Павлом Ивановичем есть или должны быть какие-то отношения. Они обозначены, но отнюдь не раскрыты. Тут все непросто: изначально неясно, почему Панночке понадобился именно этот молодой человек и чего она от него хотела добиться. Неравнодушна? Да. Любви просит, ластится. А добившись своего, губит. Почему? Потому что так положено во всех историях с нечистью? Чичикова, каким его играет Певцов, жалко. Он — совсем незапятнанный и без явных душевных «трещинок». У него были какие-то нелады с законом в самом начале, но вообще-то этому парню можно запросто доверить все: и ключи от квартиры, и отрядное знамя. От Панночкиных ухаживаний он поначалу отмахивается — ну что ты, милая, с любовью-то ко мне, ты же с другого света. А она все равно манит, притягивает, голову морочит. Он поддался (пожалел?) и враз сделался на нее похож — тот же взгляд неживой, тот же голос металлический. Природа отношений Чичикова и Панночки остается все же нераскрытой. Это происходит по разным причинам — и по вине актеров: Анна Большова на протяжении всего спектакля эмоционально однообразно «вибрирует», ограничиваясь экспрессивным изображением только одного — демонической сущности соблазнительной покойницы, а у Дмитрия Певцова схематически точное обозначение изменений состояния героя оказывается лишено переходов. Как ни крути, хочется «психологизма», без подробных мотивировок история этой странной «любви» становится плоской и лишенной глубины.

Если логика такова, что Чичиков после соития с девой уподобился окружающей его публике, то тогда дело сделано и дальше можно не играть. Не о чем. А для того, чтобы было «о чем», Чичикова неожиданно «оживляют» ближе к финалу. Очнулся молодец, понял, что пора бежать, и прибежал… Прямиком ко всей «нечисти» и к Панночке. «Не будет мне покоя ни на этом свете, ни на том…» — впустил в свою голову Мысль, которая настойчиво стучалась и прорывалась уже давно, и дал себя распять на огромном красном колесе.

Марк Захаров создает спектакль, в котором рассказывает абсолютно современную и вневременную историю падения человека, рискнувшего потягаться с тем, что заведомо сильнее, — нефизическими законами жизни, согласно которым за любой поступок необходимо нести ответственность. Знал ли Чичиков об этом, пускаясь в свои авантюры? Скорее всего, нет.

В «Мистификации» есть попытка сложным образом переплести и столкнуть индивидуально-человеческое и то, что можно было бы назвать волей надчеловеческой. Однако части не уравновешиваются. Мощное, цельное и образно внятное сценографическое решение перекрывает всю «актерскую» часть — лиричную, снисходительную к человеческим слабостям и являющую собой частный людской случай — иллюстрацию из жизни той страшноватой бездушно-одушевленной махины, что грохочет, скрежещет, сама себя множит и строит.

«Мистификация» оказывается жанрово разорванной — карикатурного изображения нравов (увлекательного и живописного самого по себе) российских жителей недостаточно для поддержания того уровня драматизма, что питает сценографию. «Недопроявленность» Чичикова, его внутренней жизни, сомнений, мук создает впечатление, что герой попросту плывет по течению, без особых рефлексий подчиняясь чужой воле. Следовательно, проблема выбора — пути, судьбы, любви — в спектакле почти отсутствует… И финальное «колесование», абсолютно героическое, пафосное, кажется самой главной мистификацией в этом действе.

Декабрь 1999 г.

Комментарии (0)