НА АРЕНЕ — СЕСТРЫ ЛИР И БРАТЬЯ ГЛОСТЕРЫ.

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН КАММЕРШПИЛЕ

В июльские дни мюнхенский театр Каммершпиле закрывал свой сезон, начавшийся с празднования 100-летнего юбилея. В изысканном здании ар-нуво обитает сейчас команда брутального Йохана Симонса, производя очередную прививку вызревавшего в 1980-1990-х годах в глубинах Голландии театрального авангарда.

Декорацию побывавшего пару лет назад в Москве «Иова» кто-то назвал «кибиткой», кто-то «шапито»; сценограф Берт Нойман неслучайно повторяет в «Короле Лире» ту же структуру, только с большим акцентом именно на цирк. Когда откроется занавес в красную полосочку, мы увидим на заднем плане завешенные той же «полосочкой» времянки, ведущие прямо к арене. Она окружена занавесом из блестящего серебристого «дождика»; когда подойдет время «дележки королевства», обнаружится, что арена затянута искусственным дерном — его-то здешний король Лир и будет делить. Этот дерн вообще очень хорошо рвется. Его куски будут потом по делу и без дела раздирать враждующие члены большой семьи. И ткань в полосочку под конец тоже всю сорвут, обнажив доски.

Симонс извлек самые далекие и самые неутешительные выводы из обычно столь оптимистичного утверждения, что «цирк — это одна семья». Артистический менталитет — это то, что делает обитателей этого «королевства» отчаянно-обаятельными, и это то, что их неизбежно губит. То, что все тут — «одна семья», заставляет возвращаться к этой арене и пожирать друг друга. Они зациклены на самих себе, «цирковой номер» тут начало и конец; тут каждый не только отыгрывает свою судьбу, но и подспудно будто апробирует новый трюк. Понятно, что и сцена бури неизбежно разыграется именно тут, при помощи пускаемого без удержу дыма, раскручиваемой машины для «грома» и шута, привязавшего себя колпаком — к веревочке, чтобы ветром не унесло. На этой веревочке, кстати, держится все шапито. Как изобразить ветер там, где его нет? Колпак шута «развевается», его самого «сносит», несмотря на то, что он, преодолевая «порывы урагана», все это время отчаянно тянет ручонки к хозяину. Трагикомические муки, и понятно, что все — наигрыш, все — пародия. Но разве есть у этих людей хоть какой-то другой способ выразить свои чувства?

Приходится признать и то, что все страдания этих людей рождены не чьей-то трагической ошибкой, не какими-то особо ужасными временами, в которые им довелось жить, а только их же собственной психической предрасположенностью к «балагану», сюда их приведшей, а теперь заставляющей друг друга изводить. Все это не оставляет нам возможности их пожалеть. Они изначально изгои, ну и сами виноваты. Они обречены уже давно. Они обречены изначально.

Жестокость и детскость, лицедейство и выворачивание души наизнанку соединилось тут в гремучую смесь. Здесь мучают других и мучают себя — но не ради какого-то там большего кусочка дерна. Эти взаимные истязания — часть давно начавшегося и, по всей видимости, бесконечного эксперимента над своей натурой. Ради этого мажут лицо углем, ради этого нарываются на то, чтобы на ноги были надеты колодки — и пробуют в них ходить, ради этого облачаются в шкуры и с диким гиканьем бросаются на помост. И обнажаются тоже ради этого. Но ради этого же и одеваются — в припасенный для лучшего случая шикарный королевский наряд.

…Король Лир (Андре Юнг) устало слушает изысканные гэги шута. Нет, все не то, нужно что-то круче. Нужно, чтоб зацепило, чтоб пробрало. Из этой сцены понятно, что значил он для всей семьи. В которой все — эксцентрики, хоть, может, не все — до конца профессионалы.

Неожиданно лишившись своего Карабаса-Барабаса, артисты злополучной лировской труппы вовсю переживают свою «недоделанность». Лир оставил, бросил их во всем этом: в том, что «не поставлено», «не отработано», «не закреплено». Теперь они предоставлены самим себе. Одни бросятся в вульгарность и дурновкусие. Другие — как пугливый ребенок Эдгар (гениальный Кристоф ван Бовен) — пойдут до конца в своем решении исходить из одной интуиции, из своего самого глубокого телесного переживания, ведущего к каким-то совсем младенческим инстинктам….

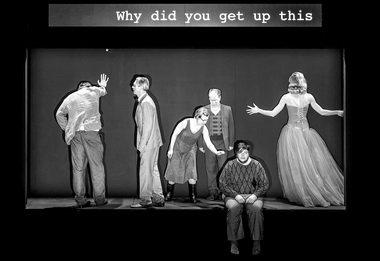

Сезон закончился «Дядей Ваней» — совсем новым спектаклем Симонса, поставленным совместно с Карин Хенкель. На этот раз действие концентрируется в маленькой светящейся рамке, словно «вырезанной» в большом черном экране, затянувшем все зеркало сцены (сценография Муриэль Герстнер). Такой маленький кукольный театрик. Толстый Пьеро-Войницкий сидит на его краю, свесив ноги. Арлекин-Астров раз по-пьяному отсюда свалится — собственно, на сцену, отданную девушке с гитарой, поющей песни вроде «А я иду, шагаю по Москве». Впрочем, и этот «Пьеро», и этот «Арлекин» — все одеты во что-то серо-черное, делающее кукольный театрик похожим скорее на театр теней. Исключение — конечно, прекрасная Елена Андреевна, в шикарном розовом платье проплывающая вдоль «теней», овеивающая их своим необъяснимым чудом. Весь спектакль проникнут предельной меланхолией. Его герои словно застряли на сложном пути к вочеловечиванию. Застряли в черной пыльной коробочке. Скоро ее крышка закроется, и вряд ли на ней засветится небо в алмазах.

НА ЗАДВОРКАХ ИМПЕРИИ: ГАЛИЦИЯ И ЮЖНЕЕ

В извечном конкуренте Каммершпиле, мюнхенском Резиденцтеатре, тем временем состоялась премьера грандиозного проекта Мартина Кушея — австрийский режиссер соединил в эпопею три пьесы хорватского классика Мирослава Крлежи: «Господа Глембаи», «Галиция» и «В агонии». Спектакль, осмысляющий судьбу Австро-Венгерской империи, длится более шести часов. Впервые он был показан на венском фестивале «Винерфествохен» в мае этого года, а в июне продолжил свою жизнь в Мюнхене.

Кризис в семье банкира Игната Глембая режиссер датирует кануном Первой мировой войны. «Галиция» — это уже сама война. В финальной части трилогии мы имеем дело с ее последствиями.

Сцена «Господ Глембаев» густо уставлена солидной, тяжеловесной мебелью. Лакированное дерево, кожа, темно-бордовая обивка, повторенная мрачным фоном по всему порталу сцены. Фраки, накрахмаленные сорочки, атласные жилеты, сигары; вечернее платье, сутана, белоснежное облачение монахини — мир имеет свои застывшие уже не одно десятилетие формы. В «Галиции» все формы разрушены, о них напоминает лишь белая сорочка только что явившегося из кадетской школы новичка, на которого уже нападает со своими приставаниями пьяный и грязный во всех смыслах обер-лейтенант. Вся сцена — пепелище, по которому гуляет ветер, вороша страницы обгорелых книг, одну из которых, приустав, обер-лейтенант положит себе под голову, устраиваясь поспать. Все серо и черно; единственным цветовым пятном кажется блестящая под дождем блевотина главного правдолюбца этой пьесы — кадета Хорвата. Тем ослепительнее белизна финала — послевоенный мир словно стремится доказать свою непричастность к недавнему ужасу. На сцене пусто, только где-то вдали, прямо на полу стоит телефон, последняя связь с миром жизни; все белым-бело и залито ярким светом (сценография Анетты Муршец, костюмы Хайде Кастлер, художник по свету Тобиас Лефлер).

Все три части, однако, объединяет параноидальная взвинченность существующих в этих столь разных обстановках людей. Двигатель первой части — харизматический красавец Леон (Йоханес Цирнер), сын Игната Глембая, после одиннадцатилетнего отсутствия вернувшийся в дом — на юбилей отца — не с пустыми руками… Во всяком случае, из его дорожного чемодана, как из драгоценного сейфа, по мановению руки извлекаются письма многолетней давности, уличающие его мачеху в распутстве. Социальная критика в этой пьесе Крлежи быстро съезжает на рельсы демонизации «развратной женщины» как источника всех роковых ошибок правящих обществом мужчин. Кушей в своем спектакле не жалеет баронессу (Софи фон Цирнер) — ей не дано смягчить наше сердце рассказом о нищенской молодости, сравняв весы в споре на тему «Чья вина первичнее?». Но не жалеет Кушей и правдолюбца Леона: тем движет лишь отчаяние и месть; то и дело сталкиваясь лицом к лицу с женщиной, которая и его когда-то соблазнила (вызвав тем угрызения совести по отношению и к матери, и к отцу), он наслаждается тем, что, вместо того чтобы впиться в ее губы поцелуем, бросает ей все новые и новые проклятия. Поцелуй в результате оказывается все же неизбежен — и дает толчок новому витку измен и предательств. Через пару минут уже сам Леон соблазняет монахиню — вдову брата. А баронессе всаживает нож в живот — так и не сумев распутать, разгадать их общее прошлое, отправляет его в тартарары.

То, что поражает в следующей части, в военной «Галиции», — это уже повальное бравирование цинизмом, помноженное на данную военной иерархией власть. Даже там, где Крлежа готов был допустить, что человек на войне опускается вынужденно, Кушей не согласен ни на какие поблажки. У Крлежи обер-лейтенант Валтер хотя бы стыдился своей незаконной страсти к новичку, хотя бы, застигнутый врасплох, пускался в неловкие объяснения. Здесь Валтер (Норман Хакер), не торопясь поднять штаны, отчитывает подчиненного, который даже не удивился увиденному, за то, что тот «вошел без стука» в это открытое всем ветрам пространство, где рядом с посиневшими трупами дрожит тело юнца, уже знающего, что у него нет выхода. Главный герой, Хорват (Шеня Лахер), стремится, однако, доказать, что и тут продолжают действовать общечеловеческие законы, и казнит себя за то, что не смог стать бунтарем…

Белоснежные стены, в которые мы попадаем в финале, похожи на стены больничной палаты, где происходит агония умирающего. А может, это уже и чистилище. Баронесса Лаура Ленбах (Бритта Хамельштайн) судит себя по самому высокому счету. Ее муж (Гетц Шульте) — опустившийся, изолгавшийся бывший военный — пустил себе пулю в лоб. Баронесса — которая давно уже лишь номинально «баронесса», ведь, чтобы не разориться, она работает день и ночь портнихой — хотела этой смерти, хотела расстаться со всем тем, что несет за собой неудачная, зашедшая в тупик жизнь. А теперь требует для себя высшей кары. Будто с момента самоубийства мужа она унаследовала его травму, взяла на себя все его грехи и прошлое, от которого так хотела избавиться.

Трилогию, в которую Мартин Кушей связал пьесы Крлежи, можно было бы, по аналогии с известной пост-югославской пьесой, назвать «Пороховой бочкой» (образцом для которой, кстати, была «Карусель» австрийца Артура Шницлера). Кушей отказался от навязчивых параллелей; не сочинил «сквозного сюжета» или «сквозного героя». Война как радикальное, сгущенное проявление человеческой агрессии, временный (хоть всегда — нестерпимо долгий) отказ от норм культурного поведения — конечно, в центре его внимания. Но что не менее ужасно — эту войну несет в себе уже похожий на ангела истребления Леон, и эту войну принимает в себя прекрасная, чистая Лаура. Очистит ли мир ее самоубийство? В последние минуты венского спектакля героиня с недоверием смотрит на оставшийся ей от мужа револьвер…

ЭКСЦЕССЫ ЖЕНСКОГО

Австриец Мартин Кушей, по какой-то причине мало у нас известный, — еще и интереснейший оперный режиссер. В мюнхенской опере, в частности, идет его «Макбет», включенный на этот раз в программу летнего оперного фестиваля.

«Я бы хотел, чтобы артисты больше служили поэту, чем композитору» — эти слова Верди особо выделены в буклете спектакля. Проблема, на которую наталкиваются, однако, практически все, кто берется прочитать это раннее произведение Верди сквозь призму шекспировского первоисточника, — это то, что композитор вроде бы трактовал многие мрачные и глубокие темы легкомысленно и орнаментально. Кушей обратил все это в преимущество. Он представляет мир, в котором зло рассыпано холодными осколками стаккато. Его самозванец «король Макбет» — это еще немного и король Убю, не снимающий заведомо поддельной короны; на балу у него все разодеты в театральное «средневековье» — и пьют шампанское из пластиковых стаканчиков, а свой дворец он обустраивает вокруг походной палаточки, где ведьмы нагадали ему королевство. И, в общем, мало что к этой палаточке прибавляет. Достаточно шикарной люстры, на которой в пьяном упоении будет раскачиваться Леди.

При открытии занавеса кажется, что мы видим сцену, полностью покрытую белыми черепами (сценограф Мартин Цеегрубер). Но на самом деле довольно большая полоса просцениума оставлена почти пустой. Когда нужно, опускающийся сверху белый полиэтиленовый занавес будет отгораживать «поле смерти» от дворца-времянки Макбета. За блеклым занавесом будет маячить своими огнями свита короля Дункана — это в начале. А в финале за ней встанет народ — сначала вроде тот, к кому Макбет взывает «Смерть или победа», но стоит ему сдернуть, наконец, полиэтилен, как станет ясно: эти — будут праздновать победу над самим Макбетом…

Вернемся, однако, к первой сцене. Еще под звуки увертюры Макбет (Желько Лукич) пытается забраться в палатку… Неясно, в первый или не в первый раз он сюда наведывается — из палатки привычно выходят хорошо одетые, с прилизанными прическами блондинистые детки и рутинно расставляют себя на «поле черепов». Теперь в палатку может залезть и Макбет — чтобы извлечь оттуда страдающую, истекающую кровью роженицу с безжизненным младенцем-куклой. В руке у нее нож — чтобы перерезать пуповину. В трансе она прячет маленькое окровавленное тельце среди черепов… Как мы потом поймем, это и есть Леди Макбет (Надя Михаэль).

Из этой же палатки в следующей сцене выползет другое окровавленное тело — король Дункан. В палатке — «творятся судьбы»; именно из нее, конечно, появится и «призрак Банко» — все те же самые детки, только с муляжными масками Банко на лицах, одновременно напоминающие и об убийстве, и о пророчестве о неистребимости его рода.

Что за странное место эта палатка? Оно манит тайной вещей, совершающихся в темноте. Неясным обещанием «поворота участи», который можно обрести за какое-то временное унижение, за приобщение к какому-то стихийному, дочеловеческому или нечеловеческому миру (ведь это даже не то место, куда «король пешком ходит», король сюда на карачках ползает!).

Уже в самом начале это место «начал и концов» будет, однако, связано с образом мифической Женщины. На протяжении всего спектакля Кушей, с невероятной суггестивностью, будет разыгрывать навязчивый сюжет всей европейской культуры — Женщина своим страданием заманивает Мужчину в ловушку. Женщина как начало и конец, ведь только она, страдая, рождает — и она же губит. Поле черепов наверняка наплодила она же. В течение всего спектакля Макбет пытается сопротивляться ее силе: и витальной, и в то же время пагубной. Он будет метать мрачные взгляды, когда она будет упиваться своими «героическими» мечтаниями, будет за пару секунду до обрубающего сцену блэк-аута замахиваться на эту Пандору… Чтобы потом, в следующей сцене все началось сначала.

Скажем спасибо Кушею, что по крайней мере «ведьмы» лишены у него сугубо женского начала. Ведьмы фактически растворены в народе — народе-хамелеоне, вбирающем в себя и своих, и чужих, и «ведьм», и «убийц». В первой сцене успевший встать на «поле черепов» народ — и мужчины и женщины — под первый хор ведьм начинает почесываться, напрасно ища источник одолевающего зуда. Как если бы «ведьмы» были щиплющими духами, которых Просперо насылает на Калибана. А заново надев сброшенную в зуде одежду, толпа извлекает из карманов газеты, в которых уже сообщено о «повышении в должности» Макбета и Банко. Эта статичность — никаких прибывающих гонцов, никакого надвигающегося леса — характеризует всю постановку Кушея. Хор в основном стоит, фронтально развернутый к зрителю, — и меняется. Из возмущенного убийством Дункана превращается, надевая вслед за Леди Макбет черные перчатки и траурные накидки, — в чувствительных плакальщиков, снимая их — приветствует нового короля. Прощание Банко с сыном предваряется интермедией: вставший на свои позиции «народ» то дружно натягивает на головы черные балаклавы, то через пару минут, отмеченных блэк-аутом, дружно снимает их и причесывается, улыбается. И так много раз. Под конец арии Банко его сын примет решение к «народу» присоединиться. А после очередного блэк-аута Банко будет обнаружен уже подвешенным вниз головой и истекающим кровью.

В сцене бала, когда Леди Макбет то победно разгуливает между маскарадных «придворных» с бутылкой шампанского, то затравленно прячется за палаточку, куда Макбет бросил принесенную ему в полиэтиленовой сумке голову Банко, — «народ» под конец снимает с себя костюмы и, превратившись в сонм однообразных белесых тел, становится кошмарным видением Макбета. Опутывающий его лес рук — это и есть тот «Бирнамский лес», который на него уже двинулся. Кушей инсценирует диалектику садомазохистских отношений тирана с народом, не желая считать просто условностью, что хоры в этой опере кочуют от «народа хорошего» к «народу плохому».

Желько Лучич потрясающе соединяет в своей партии некую угрюмую тяжеловесность с моментами полного расслабления и обессиленности, в которых он становится словно медиумом толпы. Чтобы затем — мстить ей. У Кушея Макбет появляется даже в сцене оплакивания Макдуфом своей семьи — взирая на картину чудовищного погрома (несколько тел свешено сверху, все остальные ранены, перебинтованы), выводит Макдуфа на веревочке из палатки, где держал его пленником. Как если бы весь театр телесных мук был создан для того, чтобы теперь тиран выслушал чудесную арию. Жестами и мимикой Макбет отыгрывает, как он прекрасно Макдуфа понимает… Он сам страдал — пусть теперь пострадают и другие.

Насилие в спектакле Кушея предстает отчаянной попыткой отстоять свою собственную свободу — от женщины, от толпы. Другого способа Макбет не знает, а этот всегда под рукой. Финал Кушея, однако, неожиданно оптимистичен: народ смывает с лиц клоунский грим, в котором пришел завоевывать Макбета, а Малькольм, после некоторых колебаний, обнажает остов палаточки, в которой оказывается… пустота.

Сентябрь 2013 г.

Комментарии (0)