С 8 по 12 октября в Великом Новгороде проходил XVI Международный театральный фестиваль «Царь-Сказка»

В этом году всю международную программу показывали в онлайн, но российских участников удалось привезти, и мы смотрели их, как и полагается, очно.

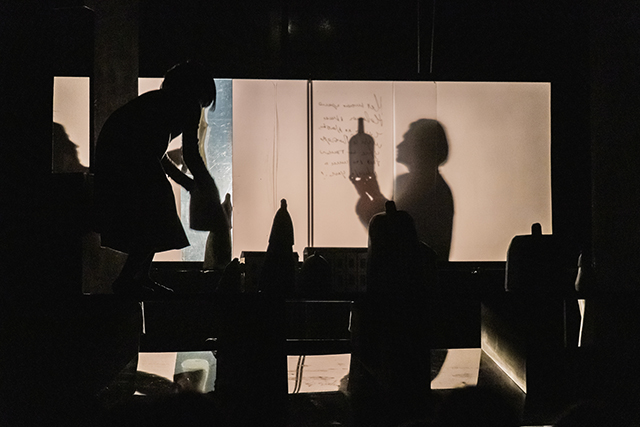

Сцена из спектакля «Васса».

Фото — Марина Воробьева.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ НУАР

М. Горький. «Васса».

«Ведогонь-театр» (Зеленоград).

Режиссер Анатолий Ледуховский.

Спектаклем открытия стала «Васса» Анатолия Ледуховского, поставленная семь лет назад в «Ведогонь-театре» и тогда же отмеченная «Золотой маской» в номинации «Лучший спектакль малой формы». Тем интереснее, было следить за режиссерской мыслью и сопоставлять ее с настоящим временем, а заодно понять, насколько эволюционировало сознание и, следовательно, восприятие происходящего на сцене. А на сцене, перед началом первого акта можно было увидеть занавес, с нанесенным на него семейным фото. И среди Железновых с удивлением видишь драматурга Горького. Волею авторов спектакля он становится членом этого семейства. Или клана. Едва успеваешь прийти в себя как на сцену выскакивает смешливая Дуняша (Наталья Третьяк) в кокошнике, с косой и коротком сарафане (в третьем акте все масштабируется) и запевает песенку. Исполнив пару куплетов, Дуня зловеще хохочет и убегая, убирает занавес. Светлана Архипова сочинила узнаваемо-усредненное пространство купеческого дома, по углам которого расставлена крепкая добротная мебель, а у арьера установила портал, зияющий темнотой. Оттуда будут появляться и там будут исчезать, некоторые бесследно, железновские чада и домочадцы. Дом этот наполнен не любовью и теплом, а вовсе наоборот: здесь стылый, затхлый воздух, герои все время зябнут, кутаясь в пальто и другие теплые вещи.

Зловещая, тягучая атмосфера создается благодаря определенному способу актерского существования, музыкальному ряду — монотонное звучание, напоминающее мерно капающую воду из крана и световому решению — мрачному, тусклому, неясному. Хотел уж того режиссер со своими соавторами или нет, но получился у него театральный нуар. Героини либо очень привлекательны, либо обладают чрезвычайно запоминающейся внешностью: «ледяная» блондинка Васса (Наталья Тимонина) и ее дочь, хищная брюнетка Анна (Юлия Богданович), горничная Липа (Анастасия Яковлева) — блондинка с выразительными чертами, и еще две блондинки — Людмила (Наталья Табачкова) и Наталья (Ольга Львова), самая человечная из всех. Но они не просто роковые женщины, femme fatale, уничтожающие жизни и судьбы всех вокруг, их волей, их поступками движется действие.

Сцена из спектакля «Васса».

Фото — Марина Воробьева.

Главенствующая Васса обходится с домочадцами и слугами как с неживыми объектами: запросто может ударить кого-то лицом об стол или об дверцу шкафа или резко оборвать на полуслове. Анна перенимает повадки матери, но действует уже тоньше, физической расправе предпочитая психологическое давление. Людмила давно уже наплевала на мужа и свой статус и ведет себя как ей заблагорассудится. Наталья железной рукой управляет хозяйством. Мужчины же смешны, карикатурны и все сплошь с какими-то изъянами. Тонкий отвратительный голос Семена (Илья Роговин) слабо вяжется с его вполне мужественной внешностью. Павел (Вячеслав Семеин) подчеркнуто инфантилен: художники по костюмам Виктория Хлебникова и Ольга Золотухина одели его в пальтишко, похожее на детское, повязали платок крест-накрест и нацепили рукавицы на резинке. Управляющий Михайло (Антон Васильев) смешон в своей циничности и расчетливости — при первой же встрече с Вассой понятно, что у него нет никаких шансов переиграть ее. Прохор (Дмитрий Лямочкин) забавен в своем вечно нетрезвом состоянии, а по-другому и невозможно. Правда, в сцене, где он принимается тискать хихикающую Дуню будто куклу, а девушка ничуть не сопротивляется, отчетливо осознаешь, насколько отталкивающим и неприятным выглядит он сегодня, идя вразрез с контекстом настоящего времени.

На протяжении двух актов члены семьи Железновых последовательно и методично уничтожают друг друга психологически и даже физически. Развязка приходится на третий акт, жанр которого можно определить как «наши играют заграничную жизнь». Актеры облачаются в черное, становясь похожими на членов итальянского мафиозного клана, и сперва под реплики из телефильма про комиссара Каттани, а затем под Брайана Ферри, льющегося из радиолы, наконец-таки расправляются с Прохором и Вассой. У Анатолия Ледуховского получилась история, полная болезненных семейных и личных травм, скелетов в шкафах и теней прошлого, прорастающих в настоящем. Хотя в мертвом доме Железновых иначе и быть не могло.

Сцена из спектакля «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?».

Фото — Марина Воробьева.

КОГДА МОЙ ДЕДУШКА НЕ СТАЛ ВИШНЕЙ

У. Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?».

Тверской ТЮЗ.

Режиссер Иван Пачин.

Эта постановка появилась в афише внезапно и вынужденно. Должны были играть «Вафельное сердце», но у актера Егора Строкова случился приступ аппендицита и вместо сцены он отправился на больничную койку. Но в данном случае вышло как в пословице про худо, которое не бывает без добра. Вместо одного хорошего спектакля мы посмотрели другой хороший спектакль.

Иван Пачин не первый раз работает конкретно с этим текстом Ульфа Старка. Два года назад на фестивале «Маленький сложный человек» он поставил по нему эскиз, а затем в Няганском ТЮЗе выпустил полнометражную постановку. А эскизный опыт вырос в моноспектакль. Пачин принадлежит к относительно немногочисленной группе постановщиков, занимающихся подростковыми и детскими темами, используя для разговора актуальную художественную литературу. Чаще — переводную и, как правило, выпущенную издательством «Самокат». Европейские писатели давно говорят со своими читателями на равных о всех видах идентичности, смерти, психологическом и физическом насилии, травле, ксенофобии и прочих страхах, принятии Другого и так далее, давая широкий спектр возможностей для адаптации как в своем — детском и подростковом — мире, так и во взрослом. Взрослый же здесь не снисходительный наставник, поучающий и назидающий, а человек, способный доступно и понятно ответить на жгучие и не очень вопросы. Иван Пачин перед началом спектакля как раз и предлагает спросить про все что кажется непонятным на сцене. А на сцене находятся напольные вешалки, стулья, предметы одежды, стойка с прикрепленным к ней рулоном бумаги и даже большая охапка листьев, которую режиссер, с его слов, собрал в парке у Кремля. История дружбы семилетних Берры и Ульфа со сварливым стариком Нильсом рассказывается языком театра предметов и объектов. И этот спектакль — очередной пример того, как скупыми, простыми средствами можно убедительно поведать историю о первых потерях и начале взросления.

Сцена из спектакля «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?».

Фото — Марина Воробьева.

Пространство «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» — пространство тотальной театральной игры, где все работает на открытом приеме, будоража зрительские фантазию и воображение. Разноцветные шапочки и полосатые свитеры с рубашками — это Берра и Улаф, стул с клюкой, шляпой и затертой клетчатой рубашкой — дедушка Нильс. Гипсовый бюст нимфы — одна из тетушек, обитающих в том же доме престарелых, что и Нильс. На бумаге режиссер рисует окно с каплями дождя, а в финале, когда герои приходят на дедушкины похороны, он растягивает белый лист до пола и ставит высокую вешалку так, что глядя из зала, планы совмещаются и понимаешь: перед тобой — крышка гроба. Детская оптика, детский взгляд на мир даны в «Йоханне» изобретательно и очень точно, задавая конкретный эмоциональный тон повествованию. Сожалеть же остается только о том, что в нашем детстве не было ни такой литературы, ни такого Ивана Пачина.

СТРАХ И ОТЧАЯНИЕ В СТАЛИНСКОЙ ИМПЕРИИ

Ю. Яковлева. «Дети ворона».

Новгородский театр для детей и молодежи «Малый».

Режиссер Надежда Алексеева.

Сюжет первой из пяти книг Юлии Яковлевой, рассказывающих историю Тани и Шурки, чье взросление приходится на период сталинского правления страной, известен достаточно хорошо и востребован в театре. Так, Екатерина Корабельник выпустила на сцене ЦИМа свою версию фантасмагорической истории. Об этом спектакле ПТЖ писал даже дважды. Премьера новгородского спектакля прошла не так давно и была представлена на фестивале «Царь-Сказка» в рамках российской части программы.

Сцена из спектакля «Дети ворона».

Фото — Марина Воробьева.

Текст сказки из прозаического переведен в поэтическую форму — ритмичную, рубленую, четкую, напоминающую звук монометра. И это первый отличный прием, используемый в данном спектакле., который начинается с цифровой речевки: через равные интервалы актеры произносят 1, 9, 3, 8. Не сразу цифры собираются в единое целое, не сразу осознаешь, что это — конкретная историческая дата.

Сценография здесь скупа и лаконична, как и цветовое решение, в котором преобладают конфликтующие друг с другом алый и черный оттенки. На арьере закреплена панель больших размеров, а на ней поверх друг друга разной величины прямоугольники и квадраты, что вызывает целую серию ассоциаций — про конструктивистские опыты, супрематистские практики и т. п. Изображения, которые будут проецироваться на этот «экран» — хроника 1930-х, уличные фото того периода визуально будут дробиться, разбиваться на фрагменты. И точно так же окажется расколотой на части жизнь двух советских подростков, чьих родителей заберет «черный ворон». Ощущение диссонанса возникает и от музыкального ряда, контрастирующего с происходящим: бравурные советские песни лишь усиливают фальшь бодрых лозунгов, возникающих время от времени.

В спектакле задействовано всего шесть актеров и каждый играет несколько ролей. Олегу Звереву достались роли папы, милиционера и гнусной соседки, радостно занимающей освободившуюся комнату. Любовь Злобина играет здесь сперва маму, затем злобную и властную надзирательницу и тетю, которой удается спасти племянников. Марина Вихрова и Алексей Коршунов, обладающие удивительным внешним сходством, играют брата и сестру. Кристине Машевской и Елене Федотовой отведены партии второго плана — от соседок по коммуналке до разных птиц, обитающих в городе, и пронырливых крыс, которые и помогут спастись Шурке из Серого Дома. Для каждой роли, даже небольшой по времени пребывания на сцене, придуман запоминающийся рисунок — откровенно шаржированные соседки и детдомовская надсмотрщица, манерный лебедь (Олег Зверев), высокомерные вороны, кичащиеся своей принадлежностью к некой высшей касте, суетливый воробушек, романтичная чайка.

Сцена из спектакля «Дети ворона».

Фото — Иван Люсов.

Кульминации спектакль достигает в эпизодах в Сером Доме, для которых Надежда Алексеева придумала нетривиальный и эмоционально мощно работающий прием. По прибытии Шурка знакомится с ребятами, которых определили сюда раньше. И все дети — это куклы, которыми управляют взрослые. Их лица — точная копия с печально известной коллективной фотографии детей «врагов народов». Правда, если смотреть спектакль не с ближних рядов данную подробность можно не уловить, но смыслово сцена от этого не только не меняется, а даже усиливается. Мальчики и девочки, насильственно разлученные со своими родными и близкими, помещенные в бесконечные серые дома, сливаются в общую массу, лишаются имен, фамилий, и, как следствие, прошлого, настоящего и даже будущего.

Сбежав из сталинского приюта, Шурка преодолевает последнее препятствие в лице Ворона, закрывающегося щита с советской символикой. Разумеется, это не Великий Кормчий, а один из его адептов, но суть остается прежней: в этом черном пространстве все направлено на подавление и уничтожение любого, кто выбивается из дружно шагающих к светлому будущему рядов.

«Дети ворона» заканчиваются вроде бы на позитивной ноте — беглецов забирает к себе тетя, но порадоваться за героев не позволяет, например, знание исторического контекста. Ведь после событий 1937-го и 1938-го нашу страну ждала еще большая катастрофа. Правда, как сложатся судьбы героев гадать не придется. Юлия Яковлева уже написала всю серию, а «Самокат» ее издал. Театрам останется только решить — браться ли за продолжение или обратиться к другим, не менее интересным текстам.

Сцена из спектакля «Волшебное кольцо».

Фото — Марина Воробьева.

СКОМОРОШЬЯ ЛИРИЧЕСКАЯ

Б. Шергин. «Волшебное кольцо».

Театр «На Литейном» (Санкт-Петербург).

Режиссер Иван Рябенко.

Спектакль «Волшебное кольцо» по, наверное, самой известной сказке Бориса Шергина неожиданно срифмовался с посмотренным накануне спектаклем Ивана Пачина на уровне театрального языка и средств, используемых актером Николаем Красноперовым для коммуникации с залом. Помимо этого были и другие открытия. Режиссер Иван Рябенко очень бережно отнесся к авторскому тексту и сохранил в сценической версии большую его часть — все эти архаичные и обаятельные «не знат», «нать проехаться», «окутацца», «пошто шшенка мучите» и т. п. И ввел отсутствующую в первоисточнике романтическую линию — про душевные терзания девицы Василисы (Александра Жарова), разрешающиеся, к всеобщей радости, благополучно.

По форме «Кольцо» оказывается ближе всего к ярмарочному, балаганному театру, а Николай Красноперов в роли Ваньки (и не только) — скоморох, балагур и шутник, ловко управляющийся с публикой, прежде всего, младшего возраста: то попросит помяукать, то полаять, то еще издать какие-то звуки, а то позовет из зала детей — в качестве помощников для постройки «дома» и весь процесс сопровождается незлобивым подтруниванием над их не всегда ловкими действиями.

Сцена из спектакля «Волшебное кольцо».

Фото — Марина Воробьева.

Сценография (художник-постановщик Ксения Ольховская), кажется, создавалась из того, что было под рукой: звери вырезаны из фанеры, картина, на которой изображен хрустальный мост, похожа на лубок, водные брызги изображают с помощью пульверизатора, пояснительные таблички написаны как будто бы ребенком. При этом режиссер придумывает ходы да приемы не только для детей, но и для взрослых.

Вот Ванька отправляется за пенсией в одну копейку и взрослые хохочут, поскольку прекрасно понимают смысл сказанного. Узнаваемые современные моменты и лексика естественным образом вписываются в текст столетней давности. Прежде всего, благодаря органичной игре актера Красноперова, который успевает и подмигнуть зрителям, и погрустить, и пошутить.

К слову, собака, кошка и змея, занимавшие едва ли не центральное место в известном мультфильме, здесь помещаются на второй план, а на первом — отношения между людьми, которые то обижаются друг на друга, то не понимают намеков, то ведут себя как совершеннейшие остолопы. Василиса предпочитает выражать свои переживания музыкально: то песню протяжную исполнит, то частушки, переходящие в рэп, чем несказанно радует буквально всех. Поддерживает ее брат (Александр Корюковец) — баянист и молчун, также отдающий преимущество музыке, с помощью которой он и выражает свое отношение к происходящему. И совершенно очевидно, что авантюрные приключения волнуют режиссера Рябенко меньше, чем эмоциональные и психологические пертурбации, а ярмарочно-балаганная стилистика позволяет сделать их более видимыми.

Сцена из спектакля «Гоголь. СПб».

Фото — Светлана Разумовская.

ФАНТОМЫ НЕВСКОГО ПРОСПЕКТА

«Гоголь. СПб».

Кировский театр кукол им. А. Н. Афанасьева (Киров).

Режиссер Александр Янушкевич.

Еще один пример театра объекта. Правда, спектакль режиссера Александра Янушкевича оказался больше похож на собрание этюдов: интересно придуманных, качественно сделанных, но в единое целое так и не собравшихся.

Актеры Андрей Огородников и Владимир Хлопов в одинаковых париках и гриме играют писателя Гоголя и его двойника. Кто из них кто не столь важно. Важнее, что благодаря то совместным действиям, то конфликтным рождается та самая мистическая фантасмагория города — из предметной и объектной среды. Будут здесь маленькие петербургские дома и гигантские бумажные купюры, откровенно намекающие на готовность автора торговать своим творчеством, нос майора Ковалева и Гофман с Шиллером, но не те, про которых все сразу подумали, крошечный Акакий Акакиевич, сидящий за своей конторкой, и копилки — сиречь проститутки, работающие на Невском проспекте, моль и каменные призраки. Переходы от одного сюжета к другому, многочисленные пластические эпизоды сопровождаются запоминающейся и даже въедливой музыкой композитора Андрея Евдокимова (она потом долго еще звучит в памяти). У писателя и его доппельгангера есть помощницы, которых играют Татьяна Каравайцева и Надежда Попова. На них тоже надели парики соответствующей формы, делая и их в некотором роде схожими с автором «Петербургских повестей». Правда, линия героинь быстро уходит на второй план, а актрисы становятся в большей степени функциями, исполняющими чужую волю. Спору нет, разгадывать визуальные шарады и ребусы, придуманные режиссером Янушкевичем и художником Людмилой Скитович занятие всецело поглощающее. Однако время от времени понимаешь, что определенный прием сделан только ради него самого и в своей самодостаточности оказывается настолько герметичен, что дальше никуда не развивается и не прорастает. Впрочем, фантазии постановщикам не занимать, а их азарт легко передается зрителям, которые вспоминают о какой же повести в данный момент идет речь, вовлекаясь тем самым в сценическое действие без видимых усилий.

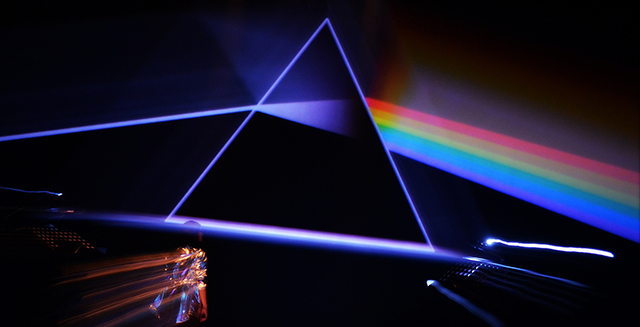

Сцена из спектакля «Темная сторона Луны».

Фото — Марина Воробьева.

ЗАТМЕНИЕ ЖИЗНИ

«Темная сторона Луны/The Dark Side of the Moon».

Театр «Малый» для детей и молодежи (Великий Новгород).

Режиссер Надежда Алексеева.

В каком жанре исполнен спектакль можно узнать заранее, зайдя на его страницу. Авторы определили его как перформанс и подкрепили авторитетной цитатой из Яна Фабра. Звучит она так: «Перформанс означает, что некий человек пер-фо-ри-ру-ет себя и свое окружение, одновременно анализирует, уничтожает и восхваляет». В основе постановки — одноименный восьмой альбом группы Pink Floyd The Dark Side of the Moon/Темная сторона луны«, композиции которого структурируют сценическое действие. Актрисы Кристина Малишевская и Марина Вихрова декламируют тексты в микрофоны или без них — на английском или на русском или вовсе чеканят ноты, создавая особый ритмический рисунок. И синхронно на экран, расположенный у арьера, проецируются фотографии, зафиксировавшие моменты катастроф — экологических, гуманитарных, техногенных, моменты человеческого отчаяния, боли и скорби. Мы видим лица уставших, измученных, напуганных взрослых и детей, тела тех, кто пытался добраться до какого-то европейского берега, будучи уверенными, что уж там-то ждет лучшая жизнь, лагеря беженцев, жертв военных конфликтов, участников российских митингов и свидетелей судебного процесса по делу Седьмой студии, где мелькают знакомые лица. Соединение музыкально-стихотворного ряда родом из 1973 года с актуальными фотосвидетельствами придает происходящему тональность публицистического памфлета, жанра почти исчезнувшего из нашего театра.

В свое время, когда сама концепция альбома только придумывалась, Роджер Уотерс в одном из интервью сказал: «Мы можем сделать цельную вещь о том давлении, которое, как мы почувствовали на собственной шкуре, доводит человека до предела; о прессинге, заставляющем зарабатывать кучу денег; о понятии времени, которое бежит слишком быстро; о структурах власти — таких, как церковь или государство; о насилии; об агрессивности». Надежда Алексеева, используя актуальные театральные приемы, за 40 минут рассказывает в каких формах реализуется сегодня то, о чем шла речь почти полвека назад. И заканчивает спектакль все той же жесткой конфронтацией вербального и визуального: пока за кадром звучат наивные детские рассуждения о будущем, космосе и пр., в кадре, то есть на экране, мы видим совсем других детей и от их взглядов, как и от слишком прямого приема, становится не по себе.

Подытоживая все увиденное, можно сказать так: разочарований не случилось, а поводов для размышлений нашлось предостаточно.

Комментарии (0)