ОДИНОКИЙ ГОЛОС ЧЕЛОВЕКА

Георгия Васильева нет больше с нами. Сейчас стало видно: он прочертил, как спичкой в белой ночи, линию своей артистической судьбы, трагически истаявшую в финале.

Этот росчерк запечатлен на нашем театральном небосклоне с тем артистизмом и тем отсутствием пошлой победительности, что отличали Георгия Васильева в жизни и в творчестве.

Сначала были роли в театре Комедии, у Голикова и Фоменко. Его Альцест помнился долго, даже когда Васильев, окончив курсы в Москве, вернулся в Петербург уже режиссером.

Одна из самых ранних его постановок жива до сих пор: «Записки А. И. Поприщина» в ТЮЗе. Эта роль Валерия Дьяченко была связана не только с последующими совместными работами актера и режиссера, но и с упомянутым Альцестом из фоменковского «Мизантропа». Васильева волновала драматическая проблема самостояния личности, она прозвучала в «Записках…» со всей определенностью. Перед зрителем (который, кажется, впервые здесь сидел на сцене) разворачивалась катастрофа персонажа. Мавра и собачки в исполнении Лианы Жвании смещались в восприятии, были знаком зыбкости сознания героя. Зритель не был беспечным соглядатаем, буквально втягивался в ситуацию Поприщина, когда сценический круг начинал вращаться, мир плыл перед глазами и ощутимой становилась зыбкость самого мироздания.

Катастрофа оттенялась театральным иронизмом, и такое сопряжение стало характерным для спектаклей Георгия Васильева.

С другой стороны, есть в его театральном наследии прямое свидетельство о рае. Таковы «Старосветские помещики», также долгожители тюзовской Малой сцены. Пласт существования, уже непредставимый в жизни. Когда спектакль с отточенным дуэтом Ирины Соколовой и Валерия Дьяченко заканчивался — всё, вы понимали, что это окно захлопнулось, больше такого не будет.

Георгий Васильев ставил в основном прозу, чаще всего — русских классиков. Тут был особый случай. Он устремлялся к самой сути, и, как правило, это оказывалось перпендикулярно расхожим представлениям, которые он саркастически называл «коллективной памятью». Помню, как несколько раз подряд перечитала «Человека в футляре» после его поразительной постановки в том же ТЮЗе (было две редакции, с перерывом в десять лет). Прежде всего, режиссер проблему «человек и футляр» распространил не только на Беликова. Чехов вовсе не занимался хрестоматийным «обличением», не показал своего угрюмого героя средоточием зла среди мирных вольнолюбцев. И вот оказалось, что без футляра «антропосу» Беликову не выжить, тогда как сплошь и рядом вольготно чувствуют себя клишированные «футляры» без «человека», с минимальным индивидуальным содержанием внутри. Сама античная, классическая доминанта занятий героя была акцентирована у Васильева, как не была она случайной и у Чехова.

Помнятся все его спектакли. Его «перпендикуляры» к хрестоматийным колеям, эти радикальные инсценировки были не чем иным, как генерализацией, выведением на сцену сокровенного послания классиков. Оттого второй его гоголевский спектакль, «А-ка-кий» в «Комедиантах» с Сергеем Бызгу был виртуозно разверстан на вытянутой и плоской сцене едва ли не как Житие героя, от наречения именем до посмертного бытия. Оттого чеховская «Душечка» на Малой сцене театра Ленсовета, при всем ностальгическом свете постановки, была сложно организованным единством возможных ступеней самого понятия души: от душечки до Мировой души. От чудесного выхода Мавры — Елены Маркиной с «по-душечкой» до явлений Ольги Семеновны — Ирины Савицковой «на вокзале», прохода ее вплотную перед рядами зрителей уже в образе блоковской Прекрасной дамы.

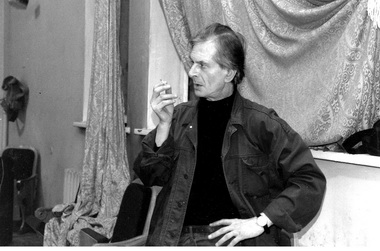

«Г. Васильев на репетиции спектакля «Человек в футляре». 1999 г. Фото из архива ТЮЗа им. А. Брянцева«

Георгий Васильев ставил Достоевского («Обняться и заплакать»), Салтыкова-Щедрина («Иудушка из Головлева»), обратился однажды и к трилогии о Бальзаминове («Китай на нашей стороне»). Сделать по Островскому «китайский» спектакль — это было круто. Артистическое озорство и горестные смыслы не мешали друг другу в этом пронзительном спектакле, увы, очень быстро ушедшем из репертуара «Приюта Комедианта». Васильев ставил свои спектакли в чужих домах, далеко не только в Петербурге, у его постановок была не простая судьба. Иногда они исчезали и потом восстанавливались в новых редакциях, как это было с «Футляром», с «Москвой—Петушками» или вот с окутанным тайной «японским» спектаклем «Дом спящих красавиц» в Театре на Литейном.

Его «Записки Поприщина» триумфально прошли в Авиньоне, его обошли Золотые софит и маска. Или это он обошел их стороной. Через несколько дней после его ухода была защищена дипломная работа о нем. Он в здешней жизни был «кошкой, которая гуляла сама по себе», его отъединенность ощущалась многими, но сколь верен он оставался своим соратникам, какие это были звучные союзы, какое взаимопонимание достигалось — с художником (Эмиль Капелюш!), с артистами — Дьяченко, Соколовой, Карленко, Солопченко, Бызгу (конечно, это не весь список). И сколь значительные вещи он успевал вложить в свои спектакли, сколь сложен их эмоциональный сплав. С донкихотской настойчивостью и обреченностью он настаивал на исключительности и суверенности личности — главный завет нашей классики — и сам был личностью исключительной и суверенной.

В последний год он мечтал поставить «Чайку» Чехова, начинал репетировать ее — кажется, без особенной уверенности в перспективе постановки…

И вот этот отдельный, не тусовочный, не суетный человек носился в конце жизни с идеей некоего тесного круга людей театра — мечтание, достойное Нико Пиросмани.

Георгий Васильев оставил глубокий след в этом нашем мире.

Надежда ТАРШИС

Комментарии (0)