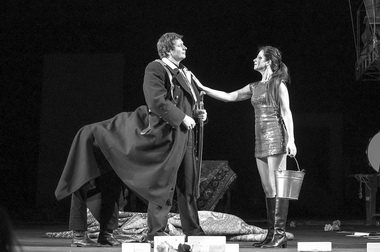

А. Чехов. «Три сестры». Театр им. Ленсовета.

Режиссер Юрий Бутусов, художник Александр Шишкин

Однажды во время антракта «Макбета» я спросила у компании юных девушек: не напрягает ли их бессвязность действия. Самая бойкая ответила, что, наоборот, это позволяет конструировать свой собственный спектакль. Критики в этом смысле мало отличаются от зрителей. Образы спектаклей Бутусова работают как «проявитель» нашего внутреннего состояния. Констатируя отдельные образы, осмысляя их, переводя в вербально-образный план, мы выделяем главное для нас в данный момент жизни и уводим в тень второстепенное, неважное сейчас. Так возникает целый ряд рецензий-проекций, которые могли бы стать благодатным материалом для психоаналитика…

Тем не менее в прошлых работах композиция бутусовского «плей-листа» образов казалась подчиненной тому или иному принципу.

В «Чайке» — произволу лирического «я» художника, конструированию и разрушению образов. И не случайно на сцене танцующим Шивой, творящим и уничтожающим свои призрачные вселенные, появлялся сам Бутусов. Все это уверенно перекликалось с темами пьесы.

В «Макбете» формообразующим принципом служил актерский драйв. Спектакль, организованный как кинопробы и тоже построенный на бесконечных вариациях, на наших глазах вывел в первый актерский ряд Лауру Пицхелаури, Виталия Куликова, Григория Чабана, Ивана Бровина. Бутусов в нем тоже танцевал не случайно, «зажигая» других своей бешеной пляской.

«Все мы прекрасные люди», начатые Евгением Марчелли, но законченные Бутусовым, переводили в художественный план этот, в сущности, служебный фактор авторского «двуначалия». Заданная изначально иллюзия целостности, несколько хаотичного, но устаканенного усадебного быта последовательно дезавуировалась. Происходила тотальная деконструкция образов, композиции. Не столько любовная, сколько экзистенциальная драма, переживаемая буквально всеми героями спектакля, транслировалась через хаос и разруху.

Может быть, с «Тремя сестрами» сложнее мириться потому, что из этого спектакля будто изначально выкачана энергия. Здесь некому жечь… И, возможно, поэтому ему невозможно отдаться целиком и полностью. Режиссер идет строго по тексту, «от» и «до», без вариаций и инверсий, лишь в начале второго акта возвращаясь к первой сцене пьесы. Каждая, вплоть до самой проходной, сцена превращена в законченный «этюд», случайная реплика — развернута в законченный номер. Эстрадный хит, клоунада, лирический монолог, рок-концерт, психологический диалог, пластический экзерсис… Цепочка звеньев-воздействий разной силы и направленности.

Первая сцена первого действия решена на контрасте неустанного движения-циркуляции мужчин, примеряющих брюки, галстуки, пиджаки и рубашки перед воображаемым зеркалом на заднем плане, и статики женщин на переднем. В монотонный, едва ли не механический речевой поток сестер вклиниваются реплики мужчин. Переодевая пиджаки, мужчины словно подбирают ключ к актерскому существованию. Роман Кочержевский — Чебутыкин — останавливается на возрастной характерности, приклеивает косматую бороду, говорит глухим шамкающим голосом. Илья Дель — Соленый — закрашивает вихор синим, а нацепив красные перчатки и усы, и вовсе превращается в какое-то тараканище. Виталий Куликов — Андрей — примерит толщинки, потрясет, критично оглядывая себя, накладным животом и ягодицами, но откажется от атрибутики коверного — это не его роль. Вершинин остановится на шинели, вооружится огромным блестящим палашом — и вот вам «ну настоящий полковник», альфа-самец.

Заканчивается первый акт групповым фото, во время подготовки к которому мужчины кривляются, корчат воинственные рожи, приставляют друг другу «рога»… С мрачной решимостью Маша направит на зрительный зал револьвер, Ирина — передернет затвор Калашникова… Это женская война, детка. Война трех сестер с силами энтропии… Мрачно-решительной красавицы Маши, печальной Ирины с навсегда уставшими движениями и угасающим голосом, молодящейся Ольги с капризными интонациями и девчоночьими хвостиками.

На постере спектакля черной головней на красном фоне — зловещая цифра «З».

Эстетика «палп фикшн», криминального чтива, боевика с элементами черной комедии — только один из многочисленных маркеров этого спектакля. Мрачная красавица Маша — Ольга Муравицкая — все реплики первой сцены проговорит в нарочито-грубом, комиссарском тембре, наведя в сторону примостившейся поодаль Наташи револьвер. Но еще неизвестно, чего больше в фуражках, армейских сапогах и блестящих кожаных пальто героини — эстетики милитари или эротической игры в доминацию…

Ощущение «чтива» поддержано музыкальным рядом. Никакой элитарности на этот раз: или фоновая электроника, или «бессмертные хиты», те, что беззастенчиво слушают наедине с собой. Леонид Федоров, Бах, Равель, «Personal Jesus» Depeche Mode…

Также за кадром мерно ровный звук уходящего поезда. Не бодро-веселый перестук колес, а монотонный, тяжелый, старческий паровозный ход. Вопреки реплике Вершинина о том, что вокзал за двадцать верст от города, он где-то совсем рядом, как и ступени нависшего над сценой тяжелого железнодорожного моста. На него во втором акте присядут, в шубках и меховых шапочках, будто уже готовые к отъезду сестры, еще не знающие, что ряженых не будет.

Элементы сценографического решения Александра Шишкина не дают никакого целостного образа. Они используются и функционируют по отдельности — в разные моменты спектакля. Белые экраны вынесут тогда, когда надо будет дать «крупный план», усилить мимику актеров в сугубо психологических сценах. Гигантский фанерный силуэт куклы «заиграет» только в финале, когда и сами сестры превратятся в очаровательных куколок. Кирпичную стену, пробитую было лунатиком Соленым, вновь соберут только в финале. А маленький, будто окно в другие миры, экран, на котором достаточно бессвязно меняются картинки, просто придает происходящему оттенок сюрреалистического мерцания.

О повествовании говорить не приходится. Но есть очевидная временная протяженность целого ряда связанных с персонажами тем.

Завязавшийся было дуэт Маши и Вершинина (с какой болезненной жалостью Маша смотрит на глупого гиганта — как на нелепое дитя-переростка) быстро превратится в клоунское трио Маша — Вершинин — Кулыгин. Не случайно одна из сцен разворачивается под лицедейскую «Блю канари». Военизированная экипировка Маши дополнится балетной пачкой. Сцена получения Вершининым письма от жены разрастется в цепочку комических вариаций с мордобоем и членовредительством.

Здесь не треугольник, а замкнутый круг. Кулыгин (умная роль Олега Федорова) — не жалкий простофиля-муж, ему отдана функция давящего, мертвящего начала. Реплика «Я доволен. Маша любит меня» превращена в отупляющий рефрен. Две фразы Кулыгина из первого действия — про ковры, которые надо упаковать на зиму, и про Машу, которая «любит меня», — произносятся актером одинаково нейтрально, встраиваются в один смысловой ряд. Маша Ольги Муравицкой, с ее отчаянными и злыми глазами, явно требует упаковки и нафталина. Впоследствии ее, будто безвольную куклу, действительно упакуют в пыльный ковер. Вершинин Олега Андреева — не интеллигент и не герой-любовник, а лучащийся жизнерадостным идиотизмом буффон. Не случайно большая часть его монологов, обращенных к будущему, режиссером отдана Тузенбаху. Когда же Вершинин, в пьяном угаре, все-таки попытается «пофилософствовать», его закидают все теми же пыльными коврами, как плохого актера — гнилыми фруктами.

Формула круга будет воплощена в финале третьего акта. Раз за разом убегающий Вершинин и догоняющая его Маша наворачивают круги — прыжок со сцены, через центральный проход зрительного зала, в боковую дверь — и снова на сцену. В какой-то момент запыхавшуюся Машу сменит Кулыгин, и уже ему ликующий полковник крикнет: «Прощай! Отпусти меня! Не забывай! Пиши!» Фарсовый бег по кругу остановят только фарсовые выстрелы: Кулыгин полностью разрядит в Машу и Вершинина пару револьверных обойм. А напоследок перережет себе горло.

Зато отношения Ирины, Тузенбаха и Соленого не образуют ровно никакой геометрической фигуры. Здесь ни у кого ни с кем ничего не завязывается. Безнадежно-печальной Ирине отдана сольная партия. А эстетический дисконнект Григория Чабана — Ильи Деля обозначен пластическими средствами. Дель, застывающий в цитатно-выразительных позах Носферату, и вовсе инфернальный персонаж, сгусток злой и чистой механической энергии. Вовлекаемый Соленым в упругий танец-поединок, Тузенбах уязвим — явно не может составить ему достойную пару. В силу своего очевидно слишком человеческого происхождения.

В отношениях Наташи и Андрея четко обозначены роли «палача» и «жертвы». Наташа, будто паучиха, оплетает Андрея своими безупречно длинными ногами, а потом и вовсе «пожирает» — и Андрей исчезает под подолом ее платья.

Некая обреченность задана в спектакле изначально. Надежды лопаются (несколько нарочито) — голубыми воздушными шариками — уже в финале второго «зимнего» акта, когда герои так и не дождутся ряженых. Может быть, поэтому так несоизмеримо горько рыдает один из «клоунов» спектакля — всклокоченный Федотик со сломанной ногой в гипсе и сломанным кассетником.

Второе действие спектакля — длящаяся катастрофа — начинается с сигналов бедствия, которые посылают в зал печальный медленный мах траурного флага в руках Маши, барабанный бой Ирины, размазанный клоунский грим Ольги — трех потерпевших крушение «пираток». Текст возвращает нас к началу первого акта, но звучит уже по-другому, как ровный хриплый вопль. Никакого пожара и в помине нет. Цепочка катастроф лежит вне событийной плоскости. Чистый аристотелевский pathos.

Таскают завернутую в ковер, безвольную куклу-готку Машу. Сползает бесформенным кулем по лестнице смертельно пьяный Чебутыкин. Пытается докричаться до сестер отчаянно мечущийся Андрей, не замечающий, что стулья сестер давно уже опустели и его покаянный монолог звучит в пустоту.

Эмоциональная кульминация второго акта — самоубийство Федотика. В спектаклях Бутусова довольно часто периферийный, почти бессловесный персонаж становится узловой, знаковой фигурой (как, например, мальчик Коля в «Все мы прекрасные люди»). Так и Федотик Ивана Бровина (актер играет еще и зловещего Ферапонта из управы, который преследует Андрея ворохом бумаг: «Подпишите бумажку, бумажку подпишите…») — знаковая фигура, камертон действия — транслирует чистое экзистенциальное отчаяние, ничем не обусловленный вопль «пропала жизнь».

Полный трагизма текст из «Записок» Чехова, вольный парафраз Екклесиаста, Федотик записывает на магнитофон, поверх каких-то старых записей, прослушивает и стреляется на последних звуках. Но кассетник мотает пленку дальше, звучит записанный когда-то невнятный попсовый мотив, жизнь продолжается…

В сущности, последнее действие — не что иное, как серия номеров-постскриптумов, как психологических, так и остро-игровых, набор художественных цитат и автоцитат (сцена бритья Вершининым Кулыгина — см. «Войцек», прощание Ольги с Вершининым — см. «Кафе Мюллер» Пины Бауш). Прощание Тузенбаха с Ириной — по законам психологического театра. «Знаки беды» посылаются ими друг другу с разных концов сцены, но не доходят до адресата. Прощание Маши с Вершининым — чистый балаган.

Убитый на дуэли Тузенбах возвращается, чтобы выпить кофе. И очень удивляется, услышав о своей смерти. Обретение невесомости (то, чего не хватало ему в поединке с Соленым) подано остроумно, через изменение пластики: под электронную музыку сначала начинает подрагивать, вибрировать кофейная чашка в его руках, а потом и все его тело подчиняется мелкой электронной вибрации, будто растворяется в звуковом потоке…

Неудивительно и то, что возмездие-безумие, таящееся внутри цельнометаллической Наташи, уверенно и легко сыгранной Анной Ковальчук, настигнет ее в виде преследующей ее гигантской вилки…

Как и то, что кирпичная стена, во втором действии было пробитая Ильей Делем, вырастет вновь — под руками всего мужского персонала спектакля, замуровывая принаряженных покойниц-куколок сестер. А на экране-окне, где в течение действия показывали картинки уходящего, вопреки законам природы, куда-то вверх поезда, повиснет голубая и близкая планета «Меланхолия»…

Сохраняя последовательность сцен, заданную драматургией, Бутусов все равно создает коллаж, сознательно разрушает нарратив. Важной кажется и его работа с текстом, принципиально неприкосновенным; выведение фраз и целых монологов из привычных смысловых контекстов; разрушение привычной причинно-следственной логики; перевод отдельных текстовых блоков в абсурдистский план.

Задачи, поставленные режиссером перед актерами, сложны. Игровое поле обширно. Ходы — изобретательны. Но вопрос об их незаменимости, важности и принципиальности для художественного целого я бы оставила открытым. Как и вопрос самого художественного целого.

Февраль 2014 г.

Комментарии (0)