М. Булгаков. «Дон Кихот». Театр им. Ленсовета.

Режиссер-постановщик Александр Баргман, художник Анвар Гумаров

Вообще-то брать в руки «Дон Кихота» — опасно. Михаил Булгаков в 1937— 1938 годах по заказу вахтанговцев написал ремесленную пьесу по роману, которую так и не увидел поставленной, а вскоре после ее завершения умер. Михаил Чехов с 1927 года в Москве, затем в Праге и в США репетировал, но так никогда и не сыграл роль Дон Кихота, причем роль эта оказалась для него «вехой», поворотным пунктом между «великим Чеховым» и «Чеховым-эмигрантом». Орсон Уэллс около двенадцати лет снимал в Испании и Италии фильм «Дон Кихот» по мотивам романа, начал он в 1955 году, последние кадры были сняты уже где-то в 1971-м; режиссер так и не смонтировал материал, это сделал Джесс Франко, и показанный в 1992 году на МКФ в Сан-Хосе фильм откровенно провалился. Пьер Менар, пожелавший повторить подвиг Сервантеса и вновь — в начале ХХ века — сочинить роман о странствующем рыцаре, умер, так и не завершив свой многотрудный и странный опыт.

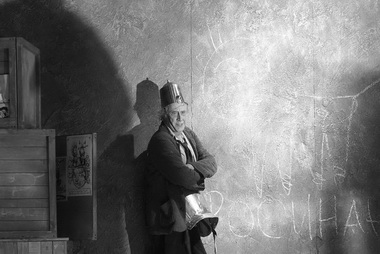

Александр Баргман счастливо избежал судьбы вышеперечисленных неудачников: спектакль, родившийся в декабре в театре Ленсовета, выпущен, играется и пользуется любовью у зрителя. Причем уже в прологе авторы «Дон Кихота» заявляют о своей радикальности по отношению к «типично ленсоветовской» публике. Перед занавесом два солиста и массовка в цветастых до ряби в глазах костюмах бодрыми голосами выпевают всем известные непонятно откуда попсоватые куплеты (к слову, слова С. Богомазова на музыку Д. Кабалевского): «Как вечна на небе солнца позолота, / Так прочна любовь и верность Дон Кихота… / Ла-ла-ла-ла-лала… и т. д.» — этой интермедией спектакль как будто прощается с легкой добычей зрительского восторга. И далее занавес, раздвигаясь, допускает нас в «иную реальность»: развернутая углом комната московской коммуналки? Гостиная палаццо обедневших воротил? Зала петроградского банка времен военного коммунизма? В скобках: прекрасная среда для гриновского «Крысолова». Пол неопрятно засыпан бумагами, с краю, сосредоточенно глядя на вращающийся круг пластинки патефона из 1930-х, медитирует Санчо Панса Александра Новикова. Дон Кихот Сергея Мигицко появится вскоре в шапочке Мастера и пробормочет нечто узнаваемое из «больших романов» Булгакова: «Театрального» и главного — «Мастера и Маргариты». Зомби в шинелях из «Белой гвардии» двинутся по сцене, как и полагается зомби: справа налево, сверху вниз, снизу вверх, т. е. подчас пренебрегая законом всемирного тяготения. Начнется как будто другой спектакль, для иного, не падкого на развлечения зрителя. Неужто для меня? — екнуло сердце в первые секунды этой глухой тишины. Стало не по себе от скошенного угла этой комнаты-залы и взгляда Новикова: чуть удивленного, грустного, не от мира сего.

Немедленно вспомнился Аким Тамиров: в незаконченном и неудавшемся фильме Орсона Уэллса он единственный, с моей точки зрения, создал блистательный и законченный образ — Санчо Пансы. Тамиров, эмигрировавший в США мхатовский актер армянского происхождения, — настоящая голливудская звезда: за его плечами — десятки картин, у Уэллса, кроме «Дон Кихота», он снялся в «Печати зла» и «Мистере Аркадине». Актер психологической школы, Аким Тамиров входил в фильм традиционным комическим персонажем — деревенским дурнем, любящим выпить и поесть, в финале же его Санчо — мыслящий, грустный человек, одержимый идеей рыцарства не меньше, чем сам Дон Кихот. И кстати, судя по всему, человек из народа был для Уэллса гораздо важнее самого идальго. Мысль Уэллса проста — он ее высказывает в закадровом тексте: «Дон Кихот — величайший миф человечества, Санчо — величайший характер…».

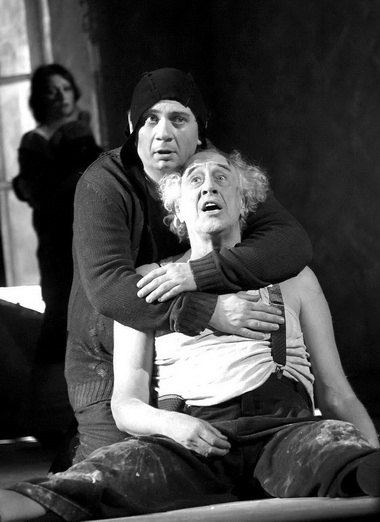

Александр Новиков поначалу играет сиделку (сидельца?) при безумном дяденьке, причем в народное происхождение этого персонажа как-то не очень верится, здесь Санчо Панса — скромен, неглуп, задумчив. Верит ли такой оруженосец в булку, вино и девку, жаждет ли стать губернатором острова — вопрос, хотя на словах утверждает, что верит и жаждет. Есть ли для него смысл в книгах или же в тех строках, которые беспрерывно бормочет его подопечный — дядя Кихано, — тоже вопрос, который, впрочем, так и остается открытым.

Честно говоря, отношения между хозяином и слугой мало занимают режиссера, вероятно, здесь они воспринимаются как нечто устоявшееся, общее место, знак. Вообще — к моему удивлению, взяв пьесу, где фабула и интрига имеют первостепенное значение, авторы спектакля оставили без всякого внимания сюжетные и межличностные линии героев. Зрелище скорее напоминает набор отдельных ритмически контрастных, ярких, иногда смешных «номеров» на темы той или иной сцены.

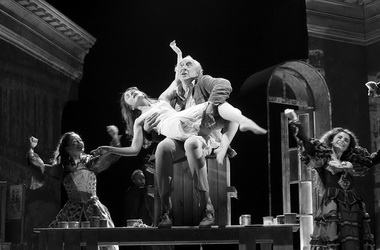

Вот в залу заскакивает пьянющая девчонка в спущенных чулках — Альдонса Анастасии Дюковой — вероятно, проститутка, обслуживающая порой и Санчо. Девица немедленно проникается бредовыми ухаживаниями «папаши Кихано» и следует за ним не хуже верного оруженосца, почти не вступая в диалоги, однако помогая режиссеру выстраивать гармоничные мизансцены. Ее подруги — очевидно, местные проститутки — тоже преследуют идальго и его слугу как забавный фон. Вот — в стиле телевизионного шоу — Дон Кихот варит свой знаменитый Фьерабрасов бальзам. Вот в залу врывается человек в черном: бакалавр Сансон Карраска Ильи Деля вместе со своим конем (его самозабвенно играет Михаил Карпенко). При том, что знаменитый Росинант и ослик Санчо появятся всего лишь как графика: их неловко и трогательно, как дети, рисуют на стенах главные герои. Почти все второе действие занимает гламурная вечеринка в VIP-квартире Герцога (Сергей Кушаков), где нервный герцогский отпрыск бьется в истерике оттого, что недавно потерял веру и в Деда Мороза, и в рыцарей. Дон Кихот мило его утешает, произнеся, с моей точки зрения, первый за все время спектакля осмысленный монолог о преимуществе жеста перед практической деятельностью.

Принцип соединения сцен — нечто среднее между монтажом аттракционов и эстрадным ревю. Вообще-то постоянно хочется вместо слова «спектакль» написать «шоу». Шоу о Дон Кихоте. Выразительные средства и сценические приемы разнородны: кадры из фильма Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом» соседствуют с черным длинным, практически в пол, платьем бакалавра, а сдержанный, почти что психологический тон Новикова — с экспрессионистским способом существования Деля. Есть и игра с залом, и песни, и танцевальные номера — короче говоря, здесь царствует эклектика начала 1990-х. Александр Баргман, как и его герой Дон Кихот, весело, хотя несколько судорожно и нервно, сыплет и льет ингредиенты, на сцене — кипит и пенится Фьерабрасов бальзам.

Но если режиссеру и исполнителям не понадобилась булгаковская фабула, для чего же — при постановке «Дон Кихота» — они избрали жесткую по структуре булгаковскую пьесу? Ответ прост — вместо мира Сервантеса здесь пытаются создать мир русского интеллигента, полубезумца, в голове которого и Булгаков, и Бродский; человека культуры, человека книги, свихнувшегося то ли от старости, то ли от чтения, то ли по причине своей ненужности. Собственно к Сервантесу и его «Дон Кихоту» здесь особого интереса не испытывают, сам Дон — это только знак человека, предпочитающего жест — проекту, миф — практике, книгу — реальности.

Парадокс, но есть тут прямая перекличка с романом Сервантеса: «Дон Кихот», как мне кажется, — классический роман о читателе постклассической эпохи. Он мог бы называться «Дон Кихот — читатель Амадиса Галльского». И некоторые новейшие идеи относительно, как выразился Борхес, «кропотливого и примитивного искусства чтения» так или иначе были апробированы героями Сервантеса уже 400 лет назад. Один из самых животрепещущих вопросов, разбираемых в бессмертном «Дон Кихоте», — вопрос о напряжении между текстом рыцарского романа, сознанием деревенского обывателя, его личностным и социальным контекстом. Это история наивного или продвинутого читателя (зависит от интерпретации) «Рыцаря креста», «Истории славного рыцаря Тиранта Белого», «Подвигов Эспландиана» сочинения Амадиса Галльского и т. д.

Дон Кихот от Сергея Мигицко в спектакле Александра Баргмана вместо «Рыцаря креста» читает Булгакова и Бродского, вот только вопрос — смеются авторы над этим читателем или просят меня относиться к нему всерьез? И с кем он вступает в противоречие: с социумом, эстетикой эпохи, самим собой? Орсон Уэллс был уверен, что «Сервантес начал с того, что написал сатиру на рыцарский роман, а окончил самым грандиозным восхвалением рыцарства». Этот жанровый принцип заложил в пьесу и Булгаков. Начавшись как комедия характеров, где автор — и на это были свои причины — сознательно вытравлял любую «булгаковщину», к финалу пьеса вырастает-таки до экзистенциальной драмы, где отчетливо слышатся булгаковская тоска, загнанность, обреченность. У Булгакова — как он ни пытался это скрыть — герой загнан в «клетку смерти» окружающим миром, который, желая добра, творит зло. Желая вернуть дона Кихано к норме и племяннице, Сансон Карраско его умертвляет. Нет человека — нет проблемы. Жуть ежовщины, как трупный яд, просачивается сквозь строки последних страниц пьесы. Но, как уже говорилось, ни Булгаков, ни Сервантес на сцене не командуют, в том числе и в жанровом смысле.

Возможно, в замысле спектакля был заложен принцип тарантиновской иронии, когда мы вынуждены смеяться над святынями, но глядя на то, что получается, испытываешь некое жанровое смятение. К счастью или несчастью, я уже не в том возрасте, чтобы делать из Бродского икону, однако и мне было неловко, когда, ломая руки и ритм стиха, задыхаясь, заигрывая слова, распуская нюни, славный дон Кихано читает «Пилигримов». В этом исполнении Бродский — плохой поэт. Часть ли это замысла — не уверена. Вообще в спектакле формально звучит много стихов, а в его эстетике поэзии — ни на грош.

Финал булгаковской пьесы действительно страшен:

Санчо. Он не отвечает мне.

Сансон.Я больше сделать ничего не могу. Он мертв.

Конец.

<1938>

Финал спектакля скорее сентиментален: на стене виллы возникают голуби Вертова, а у славного Дона появляется приклеенная бородка, тогда как на Санчо — костюм современного функционера, который он, впрочем, вскоре снимает, чтобы навсегда остаться с утерявшим рыцарский кураж пенсионером Кихано, а тот — грустно и трогательно кормит вертовских голубей.

Ла-ла-ла-ла-ла-ла!

Ла-ла-ла-ла-ла-ла!

Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла,

Ла-ла-ла-ла!

Р. S. «Погонщик мулов. Я тебескажу, в чем дело: мало перцу положили, а так он правильный бальзам».

Январь 2014 г.

Комментарии (0)