А. П. Бородин. «Князь Игорь». Опера Бастилии (Париж).

Музыкальный руководитель и дирижер Филипп Жордан, режиссер Барри Коски, художник Руфус Дидвишус

Оперу «Князь Игорь» Бородина впервые поставили в парижской Опере Бастилии. Берлинскому режиссеру Барри Коски достались лучшие певцы современности — солисты Мариинского театра Ильдар Абдразаков и Елена Стихина. Музыкальным руководителем выступил сам главный дирижер Филипп Жордан.

Связь Парижа с русской оперой, как известно, давняя. Достаточно вспомнить о Федоре Шаляпине или Сергее Дягилеве, чтобы понять ее истоки и масштаб интереса. К «Половецким пляскам» из «Князя Игоря», станцованным в 1909 году в театре Шатле, создавал декорации Николай Рерих. В последние годы о русских связях парижанам все активней из сезона в сезон стараются напоминать «Евгением Онегиным» Чайковского, одним из самых популярных репертуарных названий, «Иолантой» Чайковского в постановке Дмитрия Чернякова, а то и абсолютной редкостью — «Снегурочкой» Римского-Корсакова, тоже в режиссуре Чернякова. Публика во французской столице весьма искушена, хотя, как и везде, там есть и сторонники традиционных ценностей, и противники «режоперы». Там видели разное и в целом готовы почти ко всему, там готовы пытаться понять даже самое непостижимое. Барри Коски был приглашен на «Князя Игоря» явно не для того, чтобы сближать два лагеря, но чтобы противостояние между ними усилить. Если бы музыку оперы Бородина в Париже знали так же хорошо, как знают, к примеру, «Троянцев» Берлиоза, без криков «бу» или свиста было бы не обойтись. Версию этой оперы, написанную национальным героем, но в постановке Чернякова рассказывающую о современном мире, не приняли, вплоть до того, что от участия в ней отказались и многие солисты. В антракте первого в Париже «Князя Игоря» можно было услышать единичную реплику вздыхавшего слушателя вроде такой: «Режиссура — дрянь, но какая великая музыка!» Барри Коски поверг в шок даже искушенных слушателей и даже своих фанатов сумел разочаровать слишком радикальной трактовкой сюжета, очень плохо известного западному миру. Зато с радикализмами разного толка этот западный мир знаком сегодня не понаслышке, это для него как «опера жизни», а потому только знай черпай «вдохновение» то в выходках террористов, то в бесчинстве насильников, то в растрачивании бюджетных средств на военные расходы. Вот примерно об этом и получился новый «Князь Игорь».

Барри Коски перебрался в Европу из Австралии, обосновался в самом толерантном городе Берлине, став художественным руководителем Комише опер, расположенной в паре метров от главной туристической магистрали — протяженного бульвара Унтер-ден-Линден. Там он ставит не только оперы, но и оперетты, которые до предела насыщает разными актуальностями, делает взрывоопасными, но феерически остроумными. Обе виденных мной постановки — «Сказки Гофмана» Оффенбаха и «Семела» Генделя — поразили желанием увидеть и услышать в тексте либретто и партитуры сущностное, зреть в корень, открывать будоражаще неприглядные, но так необходимые для постижения хода событий, явлений и образов смыслы. Для Коски все средства хороши. Он смело, беззастенчиво легко схлестывает разные эпохи, фактуры, семантические модусы, стили. Его метод не осмелишься укорить в режоперном «насилии над первоисточником». Но в «Князе Игоре» он выбрал именно этот откровенно грубый метод, который, бесспорно, дал определенный эффект, но урезал клокочущие смыслы оперы едва ли не больше, чем вполовину.

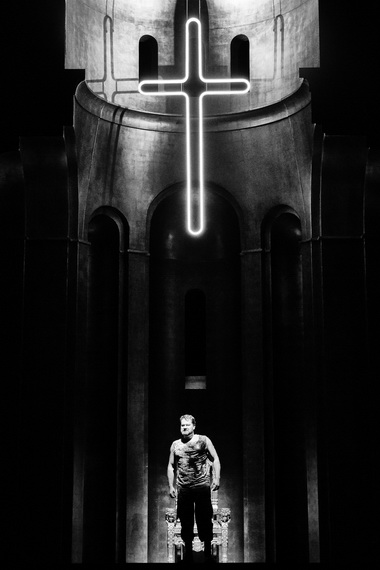

Во время просмотра этой премьеры периодически думалось, как хорошо смотрелась бы в этом театре пышная и многослойная версия «Князя Игоря», созданная Дмитрием Черняковым для Метрополитен-оперы, как вписалось бы в просторную и глубокую сцену Оперы Бастилии лишающее рассудка и самообладания маковое поле. Половецкий стан в видении Барри Коски и художника-постановщика Руфуса Дидвишуса превратился в… бункер с пленниками, а знаменитые половецкие пляски — в дивертисмент крайне отталкивающих danse macabre с цитатой маски из плясок в «Иване Грозном» Эйзенштейна (хореограф Отто Пишлер). Хотя именно эти картины окончательно убедили в том, что никакой претензии к нынешнему русскому правителю у Коски нет, а есть не прикрытый ничем бунт против насилия и озверения человечества. Жаль только музыкальных красот Бородина, павших жертвою этого слепого режиссерского бунта. Пролог начался так, что заставил беспокойное воображение мгновенно подгонять мысли: «Ну, сейчас его понесет против современной России и всех ее правителей…». Игорь в грозной античной позе не то Зевса, не то Юлия Цезаря восседал на царском натуральном троне на фоне золотого силуэта византийского храма. С одной стороны к нему подошел развязной хищнической походкой Владимир Галицкий, с другой — Ярославна в коктейльном платье. Подошел и подавленный сын Владимир Игоревич. Все были одеты в наряды нашего времени. Когда же в момент затмения откуда-то изнутри Игоря прыснула черная жидкость, тут же молнией пронеслась мысль: «Это же наверняка про нефть и проблемы, с ней связанные». Но очень скоро опасения по поводу антироссийской концепции миновали, стало ясно, что режиссер как будто даже умышленно решил себя избавить от национального колорита в какую бы то ни было сторону — азиатскую или славянскую, чтобы не навлечь гнева публики, а Париж видывал разное, вплоть до манифестаций. Этой премьере не удалось избежать превратностей французской современности: из десяти запланированных показов свет увидели только три из-за национальной забастовки, связанной с пенсионной реформой, — остальные просто были отменены.

Опера «Князь Игорь» известна своим долгим, в чем-то и мучительным появлением на свет в силу ряда причин, начиная с того, что она не была завершена композитором и к ней прикладывали руку и Римский-Корсаков, и Глазунов. С точки зрения либретто она — не самая простая и складная. А уж если углубляться в ее запутанный этнографизм, то работы будет непочатый край. Всего этого и даром было не нужно Барри Коски, да эти бытописательские подробности никогда и не интересовали его. Для него не только эта опера — о том, что происходит внутри, о битвах души. Поэтому, смахнув с нее всю «пыль», он оставил скупой костяк достаточно примитивного конфликта.

Игорь страдает не то падучей, не то еще какой-то малоизученной болезнью, сопровождающейся вышеописанным вытеканием черной жидкости. В картине плена у хана Кончака он показан прикованным одной ногой к цепи. Поэтому их «диалог» с Кончаком смотрелся обостренно цинично, особенно на словах «разве пленники так живут?!» Примерно в этот момент Кончак, одетый в обычный офисный серый костюм, тушит сигарету об ухо и руку своего ценного пленника. В этом же бункере мы видим сына Игоря, сидящего на стуле с мешком на голове, который с него снимает вампучная Кончаковна, являющаяся к нему в строго эротичном сером шелковом платье, очень томно, с неясными, вполне хищными восточными намерениями, но явно его вожделеющая, однако от стула не отвязывающая. В этом стане все — пленники, даже свои, выползающие из щелей, как жуткие персонажи из фильма ужасов «И у холмов есть глаза», лишенные последней надежды: из этого бункера никогда уже не выбраться. Яркая картина в опере — в «тылу» Галицкого, где резвятся полуголые альфа-самцы с автоматами в руках. Тут и бассейн, и жратва (поросенок на вертеле), и девушки. Забавно, утрированно смотрелся эпизод «Мужайся, княгиня», когда к Ярославне явились «бояре», а она запрыгнула на стол с пистолетом, подобно «Свободе на баррикадах».

Финал оперы оказался страшен своим абсурдом и полной безнадежностью. Сначала на дороге в темное никуда нарочито не встретились (хотя мизансцена так выстроена, что кажется, могли бы и должны были) Ярославна с Игорем: одна — с атрибутами беженки, другой — контуженный. Трагически звучала заключительная ария Игоря, в которой он предполагал, как мог бы ответить врагу, всякий раз впадая в видения и выходя из них словно после адской боли при контузии. А народный пир по случаю непонятно какой победы, пирровой прежде всего, выглядел как босховские пляски обезглавленных, возглавляемых грязным юродивым, нахлобучившим на себя всевозможное тряпье, увенчанное кителем Игоря.

Отрадой от начала до конца спектакля была музыка и ее исполнители. Свой абсолютный триумф Игорь пережил в интерпретации баса Ильдара Абдразакова, для которого это «второе пришествие» образа после успеха в черняковском спектакле в Мет стало еще более сильным, еще более закаленным, еще более выстраданным и вокально, и актерски. Такого истового Игоря сегодня нет ни в одном театре России, и было, конечно, обидно, что подобные триумфы можно наблюдать не на родине Бородина, а в славном городе Париже. Елена Стихина в партии Ярославны изумляла стихийностью и естеством своего вокала, который был для нее настолько органично спаян с драматической трактовкой роли. Отличного негодяя Галицкого спел Дмитрий Ульянов, а офисного ублюдка Кончака великолепно представил Дмитрий Иващенко. Идеален для партии Владимира Игоревича оказался чешский тенор Павел Чернох, как для Кончаковны — невозможной красоты и чувственности грузинская меццо-сопрано Анита Рачвелишвили. Дирижер Филипп Жордан был по-французски корректен, но проявил глубокое понимание не только формальной стороны партитуры, но и ее иррационального величия.

Февраль 2020 г.

Комментарии (0)