В начале XX века религиозная риторика прочно входит в обиход не только теоретиков искусства и театра, но и некоторых практиков. Слова «мистерия», «литургия» и «соборность» становятся едва ли не самыми употребимыми в лексиконе теоретиков и практиков театра 1900-х годов. Форма пророчества, «завета» — наиболее популярной: «Предчувствия и предвестия» В. Иванова, «Театр будущего» Г. Чулкова, «Актер будущего» Н. Евреинова и т. д.

Впрочем, традиция рассматривать театр как учреждение нравственное, этическое берет начало еще в XVIII веке. В XIX веке Л. Н. Толстой — первый из писателей, кто пытается применить свод нравственных, религиозных заповедей к своей жизни и жизни своих близких и тем самым выводит на «арену эпохи» жизнестроительное, преобразовательное начало. Устойчивое словосочетание театр-храм, как место, где происходит нравственное преображение человека, и как место, где осуществляется высокое служение, в первое десятилетие XX века приобретает новые коннотации.

Религиозно-эстетическое мировоззрение 1900-х годов — удивительный конгломерат христианства и неоязычества, сочетание популярного постулата Св. Софии — премудрости и хлыстовства, новейших открытий физиологии, психиатрии и оккультизма. Но мотив преображения человечества, как духовного, так и физического его состава, проникает в жизнь эпохи раньше, начиная с утопии «бессмертного тела» Николая Федорова и заканчивая Л. Толстым с его проповедью аскезы и идеалов целомудрия, не исключающих вивисекцию и прочие карательные меры, и В. Соловьевым, «призывавшим положить конец коитусу и деторождению как его производному, чтобы прервать природный цикл»1.

И, наконец, символисты В. Иванов, А. Белый, Ф. Сологуб, Г. Чулков. М. Волошин закрепляют за искусством роль того рычага, с помощью которого осуществится преображение человека и человечества. С одной стороны, за художником признается исключительная функция мессии, духовного лидера, с другой — тем же художником провозглашается кризис индивидуализма.

Религиозные ассоциации звучат в знаменитой статье М. Волошина «Индивидуализм в искусстве» (1906). Творческий акт уподобляется пути нисхождения Св. Духа в материю, боговоплощению. А восприятие художественного произведения зрителем или слушателем — восхождению духа. Таким образом, художник и его произведение становятся только анонимным проводником духовной энергии.

«Божество лишено индивидуальности. Поэтому земная смерть есть радость Бога — он сходит в мир, чтобы умереть.

Самосохранение лежит в основе материи. Поэтому основное свойство индивидуализма — самосохранение.

Но индивидуальность должна преодолеть силу самосохранения и добровольной жертвой, добровольным отказом от своей личности найти свое высшее самоутверждение, точно так же как вечный Дух должен умереть земной смертью, чтобы найти свою индивидуальность.

<…>

Две противоположные силы самосохранения и самопожертвования делают эволюцию трагическим восшествием индивидуальности, соответствующим крестному нисхождению Духа»2.

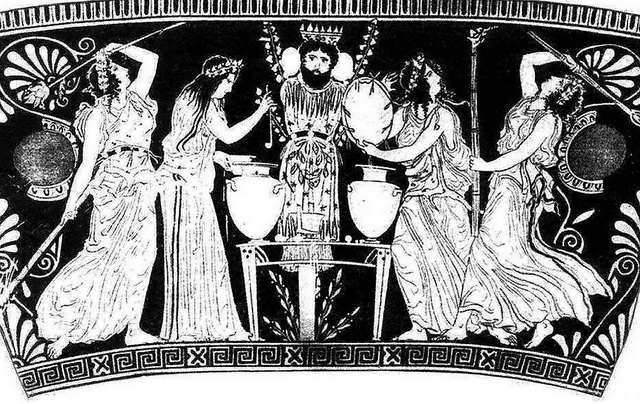

Любой рафинированной высокой культуре в конце концов становится тесно в рамках сугубо «эстетического», и она ищет источник вдохновения в далеком прошлом. Теоретики искусства рубежа XIX–XX веков в поисках разрешения пресловутого «кризиса индивидуализма» обращаются к античности — к пратеатральному коллективному опыту человечества, мифу, ритуалу, обряду. Идеальной моделью для воплощения их «завета» становится театр. И не только потому, что «театральная утопия рассчитывает средствами театрализации жизни радикально изменить весь ее уклад, все ее проявления»3. Сама сущность актерской игры в глазах теоретиков театра приобретает мистическую подоплеку. Театр (возможный театр будущего) видится неким таинством, где не просто «а играет в на глазах у с», а совершается литургия, «совместное действие» (пер. с греч.), где таинственно преображается не только «а», но и «с» — посредством страха и сострадания. Происходит акт со-творения, в котором равным образом принимают участие и актер/иерофант, и зрители/община.

Разброс концепций — огромный: от «обожествления» актера до полного его устранения из действия. Но об этом позже.

Апеллируя к далекому (подчас легендарному) прошлому театра, к тем эпохам, когда театр секуляризован от ритуала и мифа, теоретики соборности решают вопрос переустройства современного мира. Форма пророчества, весьма популярная на рубеже веков, по словам С. Стахорского, весьма характерна для утопического сознания. Утопия обращается к мифу в периоды кризиса индивидуализма, т. к. для мифа и утопии человек — элемент космоса, «личность мыслится как функция целого, вне которого она теряет имманентное содержание»4. Противоречие между «аполлинической грезой» и «дионисическим» буйством разрешается в пользу последнего.

Впрочем, «дионисическое» входит в русскую культуру опосредованно. Источником концепции «соборного театра» в России становятся идеи Ф. Ницше, для которого мистерия есть таинство, в процессе которого хаос души тем или иным способом приводится к гармонии. «Ницше напомнил цивилизованным европейцам, что для мистерии возможен и парадоксальный ход: хаос души преобразуется в гармонию через погружение души в сверх-хаос. Моделью такого погружения служит культ Диониса с присущим ему хоровым началом, поглощающим индивидуальность, и оргиазмом ритуального танца»5.

Трудно переоценить то влияние, которое оказали на современников идеи Вячеслава Иванова и его концепция «неодионисийства». Согласно Иванову, само разделение на «дионисийское» буйство и пассивную «аполлоническую» грезу — и есть основное трагическое противоречие человека, и театр способен разрешить его.

Иванов провозглашает установку на мифотворчество, причем миф — не вымысел, а ипостась «некой сущности или энергии», которую требуется разбудить. Средством пробуждения энергии, «дремлющего хаоса» становится драма, так как «развивается перед нами во времени», по своей природе представляет собой «действующую энергию» и предназначена для того, чтобы «произвести в нашей душе некое внутреннее событие»6, т. е. катарсис.

По мнению культуролога Н. А. Хренова, символистское мировоззрение предполагало установку на преодоление «варварского», разрушительного начала. Он объясняет ее предчувствием того, что на арену эпохи выходит «человек массы», и невозможностью игнорировать его «коллективное бессознательное». Действительно, работы символистов появляются в разгар революции 1905 года. «Дионисийство — это не только проявление стихийного варварства… но и необходимость его преодоления, преобразования, введения в социально приемлемые нормы»7. Так же прагматически трактуется и трагедийный катарсис: вытесняемые инстинкты в процессе восприятия трагедии эстетически претворяются, «„изживаются“, вытесняясь из сознания»8. Театру, таким образом, отводится роль социального громоотвода.

Но у Иванова все несколько сложнее. Дионисийский экстаз не только регулирует «бессознательное», в экстатическом самозабвении «я» растворяется в первичном хаосе, бесформенности, разымается на части, чтобы затем воссоздаться в новом единстве, новой целостности. Дионис (или его трагедийный двойник), разорванный буйными менадами, сошедший в мир и после воскресший в новой целостности, — вот мощный художественный образ, питавший идеологию соборности.

Внутреннюю раздробленность переживает не только человек, раздроблено общество, раздроблено искусство — на виды и жанры, раздроблены некогда слитые в ритуале компоненты современного театрального зрелища (сцена — зал, протагонист — хор, актер — персонаж). Начиная с Нового времени, по мнению Иванова, театр переживает регресс. «Маска» актера «уплотняется так, что через нее уже не сквозит лик бога оргий, ипостасью которого был некогда трагический герой. Как „маска“ сгущается в „характер“, так и сцена превращается в арену, откуда толпа расходится, удовлетворенная зрелищем борьбы, насыщенная убийством, но не омытая кровью жертвенной»9.

За маской героя трагедии Иванову виделся лик страдающего божества, Диониса/Иисуса, самоприносящего себя в жертву, чтобы боговоплотиться. В этой системе жрец/иерофант и жертва едины, как едины в античной трагедии преступник и жертва, виновный и искупающий вину (например, Эдип или Пенфей). Значит, вместе с тем и община/зритель, «причащаясь крови священной жертвы», не просто испытывает страх и сострадание, но выходит за рамки «индивидуального», проходит своего рода путь боговоплощения.

Театр больше не зрелище: «…мы хотим собираться, чтобы творить, „деять“ соборно, а не созерцать». «Толпа зрителей должна слиться в хоровое тело, подобное мистической общине стародавних „оргий“ и „мистерий“»10. Те эстетические средства, которые использует современный театр, стремясь объединить сцену и зал, Иванов находит неудовлетворительными. Конечно, можно допустить реплики из зала, превратить спектакль в митинг или перенести действие на открытый воздух. Но разве этим добьешься общности на внеэстетических основаниях?

При этом неважно, ЧТО будет предметом будущей драмы. Важно то, КАК она будет исполнена. «Разнуздание скрытой и скованной дионисийской стихии драматического действия» должно произойти «в музыкальной симфонии и в самостоятельной музыкальной и пластической жизни хора»11, в которой проявится «немая Воля, выбрасывающая своим немолчным прибоем на призрачный остров аполлинийских сновидений сцены человеческие облики и голоса „бесконечной мелодии“»12. Таким образом, произойдет музыкальное «очищение» как слияние актеров и зрителей «в оргийное тело» с хоровым сознанием и единочувствием.

Иванов поддерживает и развивает установку Р. Вагнера на синтез искусств в драматическом симфоническом действе. «По примеру древних, врачевавших исступление экстатической музыкой и возбуждающими ритмами пляски, нам следует искать музыкального усиления аффекта как средства, могущего произвести целительное разрешение»13.

Впору вспомнить «Крейцерову сонату» Л. Н. Толстого, в которой музыка раздражает нервы Позднышева и возбуждает его параноидальное сознание. «Как и Нордау, посвятивший Вагнеру целую главу „Вырождения“, Толстой отвергал музыку именно потому, что она повергает слушателя в состояние неустойчивого возбуждения. Он считает Gesamtkunstwerk (хотя и не использует это слово) плохим, но заразительным искусством и сравнивает его с воздействием опиума, алкоголя и гипноза»14.

У Иванова эффект музыкального симфонизма — катарсический, очищающий.

Теория соборности, идея возрождения «стародавних мистерий» в античном понимании имеет мощное воздействие на умы современников. Этой заразительной болезнью успевают переболеть Андрей Белый, А. Блок, М. Волошин, Г. Чулков. Ф. Сологуб. Впрочем, Белый позже становится и одним из ее самых ядовитых критиков. Разошлась и продолжает расходиться на цитаты его реплика в адрес «хоровых действ»: «Это мы-то будем кружиться вокруг жертвенника — мы все: дама в стиле модерн, биржевой делец, рабочий и член государственного совета? Я уверен, что молитвы наши не совпадут. <…> Нет, уж лучше закружиться в вальсе с хорошенькой барышней, чем водить хоровод с действительным статским советником»15.

Белый справедливо не усматривал в современном обществе объединяющего духовного начала. «Роковое противоречие, в котором запутались новейшие теоретики театра, заключается в том, что, приглашая в театр как в храм, они забыли, что храм предполагает культ, а культ — имя Бога, т. е. религии. А пока имени этого у них нет, беспочвенны их попытки нового религиозного творчества»16.

Однако есть один нюанс. Для Белого религия, культ обнаруживает себя в форме поклонения персонифицированному божеству, внеположенному, имманентному человеку. Утопия же Иванова, питавшаяся от «ницшевских» источников, была программой осуществления «богочеловеческого», религией освобожденного человечества, творящего новые ценности. Возможно, у него на Башне действительный статский советник и водил хороводы с дамой модерн и действительно совершались игровые «жертвоприношения», едва не обернувшиеся официальными обвинениями в совершении «черных месс». Но театр, не конкретный Александринский, Малый или Суворинский театр, а «театр как таковой» становился идеальной моделью соборности.

Да, современная практика театра стремилась дезавуировать его идеи. Так, осенью 1905 года некто Вашкевич, бывший актер Художественного театра, организует собственный «Театр Диониса», где актеры в венках и туниках, кажется, пытались водить хороводы со зрителями. Буквализм оборачивался неизбежной профанацией.

Мистериальность, трактуемая весьма широко, становится популярным «мемом» 1900-х. Статьи А. Белого «Театр и современная драма», Ф. Сологуба «Театр одной воли» и Вс. Мейерхольда «Театр (К истории и технике)» выходят в одном сборнике «Театр. Книга о новом театре» (1908), объединены общим кругом идей, обращены в полемическом запале друг к другу.

Важно то, что начиная с 1905 года едва ли не впервые в истории русского театра происходит пересмотр многих нерушимых театральных конвенций: актер — роль, актер — зритель, сцена — зрительный зал. Происходит деперсонификация актера. Он больше не персонаж и не Иван Иванович, а служитель культа и жертва в одном лице (причем в жертву он приносит свое личностное начало), не характер и не маска, а дух, обращенный к «вечному первоначалу», проводник энергий… или авторской воли, как мы обнаруживаем в знаменитой статье Ф. Сологуба «Театр одной воли».

Сологуб предлагает иное видение «мистериального». Любопытно и то, как символистское мироощущение экстраполируется на ситуацию спора об авторстве спектакля, становится неким «политическим» аргументом. По примеру Иванова, Сологуб призывает отойти от театра-игры и театра-зрелища, «стать участником мистерии, в литургийном обряде соединить свою руку с рукою своего брата, с рукою своей сестры, и устами, вечно томящимися от жажды, приникнуть к таинственно-наполненной чаше, где Я „с водою смешаю кровь“»17.

Текст «Театра одной воли» изобилует религиозной лексикой. Однако что же это за «таинственная чаша»? И кто такой неведомый «Я»? Такой чашей является драматургический текст. Тот, кто ее наполняет, — автор. Главная преграда на пути причащения «чаше» — это… тирания актера. Способ избавиться от нее — перенести драму или за кулисы к автору, или в партер к зрителю.

«Действующий и волящий» в драме только один. Но «не в том смысле, что он ведет хоровое действие, а в том, что он является выразителем неизбежного, не трагическим героем, а его роком»18. «Никаких нет фабул и интриг, и все завязки давно завязаны, и все развязки давно предсказаны, — и только вечная совершается литургия»19. Как все человеческое многообразие скрывается под всеобъемлющей маской трагического героя, так «есть один только Я во всей вселенной, волящий, действующий, страдающий, горящий на неугасимом огне, и от неистовства ужасной и безобразной жизни спасающийся в прохладных и отрадных объятиях вечной утешительницы — Смерти»20.

Подобное зрелище, где автор уподоблен безличному року, раскрывает иллюзию свободы воли в мире, «где всякое наше движение и всякое наше слово подсказаны и давно предвидены в демоническом творческом плане всемирной игры раз и навсегда»21.

Высокая риторика символизма и — недовольство порядком вещей на современной сцене, где актер заслонил автора «неожиданностью и разрозненностью своих бытовых и психологических наблюдений», а «потом пришел режиссер и похитил ремарку»22, — все это соприсутствует в «Театре одной воли».

Меры исправления, предложенные Сологубом, забавно напоминают столь популярный сегодня жанр «читки». Особенно ту ее разновидность, где сам драматург, например Иван Вырыпаев или Юрий Клавдиев, выступает «чтецом», таким образом возвращая себе преимущественное право на текст. Но у Сологуба это ни в коем случае не раскрашенный эмоционально текст. «Только ровная передача слово за словом… и чем меньше этих картин, чем медленнее сменяются они, тем яснее выступает перед очарованным зрителем трагический замысел… Актер должен быть холоден и спокоен, каждое слово его должно звучать ровно и глубоко, каждое движение его должно быть медленно и красиво»23.

Сам настрой, тон, атмосфера уподобляются церковной службе, литургии. Но характер этой литургии существенно отличается от свободной оргийности Иванова с ее экстатической музыкальностью и исступленной пляской. Так же скептически Сологуб относится к «соборованию» на улицах и площадях.

За рамки действия выводятся два традиционно важнейших компонента театра — актер и зритель. Но если актер еще допускается с большой неохотой — в качестве говорящей марионетки, «повинующейся внятному и бесстрастному голосу чтеца», то зрителя желательно спрятать где-нибудь в удаленной келье, чтобы не «галдел соборно», и минимизировать его присутствие, чтобы «не нарушал своим смехом и всхлипом строгое таинство действа». «В тишине, в темноте, в уединении должен быть зритель…»24.

Впрочем, в заключение Сологуб будто спохватывается и завершает рассуждения тем, что скоро мы, «как хлысты, хлынем на сцену и закружимся в неистовом радении», понесемся в освобождающей пляске, которая «есть не что иное, как ритмическое неистовство души и тела, погружающихся в трагическую стихию музыки»25.

Остается один вопрос: кто понесется в неистовой пляске, раз зритель и актер вытеснены из действия, один в качестве безвольной «марионетки», другой — в темноту и уединение «исповедальни»? Может быть, сам драматург?

Иванова с Сологубом объединяет установка на синтез искусств. Пускай у Иванова центробежная сила «оргийности», музыкальный симфонизм соединяет в хоровом преображении протагониста и хор в массовом «всенародном» действе. А для Сологуба театр, напротив, искусство «келейное»; центростремительная воля драматурга/демиурга переплавляет в одно целое автора, маску трагического героя и причащенного зрителя. Последний не становится действующим, но все: свет, декорация, слово — служит предельной концентрации и интенсификации восприятия, сосредоточения на главном — неслышной поступи рока.

Что касается практики театра, то «мистериальное» во второй половине 1900-х годов входит на сцену опосредованно. Проводником становится драматургия М. Метерлинка, Л. Андреева, Ф. Сологуба и многих других.

«Искусство Метерлинка, — пишет Мейерхольд в статье „К истории и технике театра“, — здорово и живительно. Он призывает людей к мудрому созерцанию величия Рока, и его театр получает значение храма. <…> Разрешение религиозных вопросов может совершиться в таком театре. И каким бы мрачным колоритом ни было окрашено произведение, раз это мистерия, оно скрывает в себе неутомимый призыв к жизни»26.

Оттого-то режиссер и называет драмы Метерлинка (даже те, что представляют собой стилизованный средневековый миракль) мистериями, причем имеет в виду не средневековый жанр, а использует понятие в пратеатральном понимании — обряд, производящий «очистительное воздействие», где хаос души приводится к гармонии. «Спектакль Метерлинка — мистерия: или еле слышная гармония голосов, хор тихих слез, сдавленных рыданий и трепет надежд (как в „Смерти Тентажиля“), или — экстаз, зовущий к всенародному религиозному действу, к пляске под звуки труб и органа, к вакханалии великого торжества Чуда (как во втором акте „<Сестры> Беатрисы“)»27.

В статье «К истории и технике театра» настойчиво звучат отголоски идей Иванова, призыв к сотворчеству зрителей, но исключительно на художественной основе. «И зритель, приходящий в театр, несомненно, жаждет, хоть и бессознательно, этой работы фантазии, которая иногда превращается у него в творческую»28.

Мейерхольд мыслит практически. Установка на «хоровой» театр выливается у него в установку на театр Условный (в противовес Интимному, т. е. узко психологическому), на обновление репертуара за счет форм и жанров старинных театров, на упрощение и освобождение сцены от лишних аксессуаров, которые ограничивают свободное актерское творчество, на возрождение «пляски» за счет ритмизации дикции и движения и, наконец, на устранение жесткого деления на сцену и зрительный зал.

«Аполлинической грезой», как это ни странно звучит, для него оказывается чеховский «театр настроений» за «четвертой стеной», ограничивающий творческую фантазию зрителя. Чаемый Ивановым синкретизм действия Мейерхольдом понимается как синтез выразительных средств. Музыкальность слова, статуарность позы и жеста, а визуальный эффект движения — за счет «распределения линий и красок». И, как итог, тот самый театр «сонного видения» (М. Волошин), в котором творит освобожденная от пут «сознательного» душа зрителя.

По словам исследователя, режиссер «на всю жизнь заболел идеей мистериального театра»298. В 1907 году Мейерхольд планирует поставить в Театре на Офицерской трагедию Ф. Сологуба «Дар мудрых пчел», организовав пространство по принципу «круглого театра». Формально причиной цензурного запрета стало объединение актеров и зрителей в одном пространстве. Но, по мнению А. Ряпосова, причина заключалась в наличии «сакрального ритуала в «Даре мудрых пчел», ритуала, находящегося в вопиющем противоречии с каноническими религиозными формами30. Кульминацией трагедии становился третий акт, в котором царица Лаодамия, чтобы вернуть из Аида своего мужа Протесилая, погибшего у стен Трои, устраивает с подругами хоровод вокруг воскового двойника мужа: «Темп движения по кругу нарастает, хоровод постепенно превращается в пляску менад: рвутся одежды, обнажаются тела, женщины срывают с деревьев ветви и используют их для самобичевания; звуки ударов веток о нагие тела, вскрики, визги и стоны от внезапной боли сливаются с восторженной песней приведших себя в исступление женщин…»31.

Как Мейерхольд в своей концепции условного театра отталкивается от теургического театра Иванова, так Николай Евреинов берет в основу концепции монодрамы ряд идей «Театра одной воли». Идеи, но не идеологию символизма. Так возникает концепция монодрамы — уже не как попытка подчинить все сверхличной воле автора или рока, а как ряд чисто театральных приемов такого зрелища, где зритель все происходящее на сцене воспринимал бы глазами героя и таким образом сам становился бы «действующим». Актерское творчество оттесняется на второй план, актер — как краска, как звучащая и подвижная фактура, а на первый план выводятся чисто постановочные средства воздействия, почти галлюциногены, как, например, вращающиеся «зеленые круги» в момент помрачения сознания героя.

Эти новейшие технологии Евреинов пытался воплотить в Театре на Офицерской, в спектаклях «Франческа да Римини» (по Г. Д’Аннунцио) и «Царевна» (по «Саломее» О. Уайльда). Но как Мейерхольду не удается поставить «Дар мудрых пчел» в пространстве круглой сцены, так и «Царевна» Уайльда, которая должна была венчаться экстатическим танцем Саломеи, оказывается запрещенной на следующий день после генерального прогона. Идеей синестезии пронизана и пьеса-монодрама Евреинова «Представление любви», в которой с помощью ремарки создается активно воздействующая на бессознательное «палитра» окрашенных звуков и звучащих цветов.

Но большинство режиссерских попыток разнуздания «дионисической стихии» так и остается на бумаге. Что не мешает «бумажному театру» Евреинова, например, жить и воздействовать на сознание как современников, так и потомков. Пускай Евреинов в своих книгах 1910-х годов «Театр как таковой» и «Театр для себя» запросто жонглирует такими сугубо религиозными понятиями, как преображение и «преобращение», но происходит обратное движение — не театр становится храмом, поднимается до его высокого статуса, а храм — театром, любое проявление религиозных чувств (например, стигматизация) рассматривается через призму театральности, любое преображение осуществляется ради радости игры, из желания стать другим, неважно кем. Именно через игру, ролевое преображение происходит свободное самоопределение личности.

Отголоски религиозной лексики продолжают звучать, при этом в самых неожиданных местах, например в «Моей жизни в искусстве», быть может, самого большого мечтателя и утописта эпохи — К. С. Станиславского. Для него театр, безусловно, — храм. Но храм — высокой художественности. Поэтому предлагается организовать что-то вроде уединенного «скита», места, где будет проходить жизнь и сосредоточатся художественные искания людей театра. Для этого придется нанять имение за городом, пристроить к дому сцену и зрительный зал, а также гостиницу для зрителей. «Зрители должны были собираться заблаговременно до спектакля. Погуляв в красивом парке при доме, отдохнув, пообедав в общей столовой… стряхнув с себя столичную пыль, очистив душу, зритель должен был идти в театр»32.

Вызывает интерес один из его грандиозных проектов, озвученных от лица А. Творцова и, разумеется, оставшихся на бумаге. Речь о спектакле, который смело можно назвать мистерией именно в жанровом понимании — как некую космическую модель мироздания. Мировая история человечества должна была включать сотворение мира и его конец, включать всевозможные катастрофы и демонстрировать достижения цивилизации. Проводниками по «мировой истории» выступала молодая влюбленная пара. Модель мироздания воплощалась зрительным залом-трансформером, с «вместительным партером, с громадным амфитеатром», где каждая из стен является экраном для кинопроекций. Проваливаясь под пол, экраны-занавеси обнаруживали за собой множество подвижных сцен-площадок, «по которым можно пропускать… целые толпы народа, процессии, зверей, поезда, автомобили, экипажи, устраивать ристалища, скачки, наполнять водой, превращать сцены в реки и озера и пропускать по ним пароходы, корабли, гондолы и лодки»33. Из «мрачной бездны подземелья» должны были подниматься призраки и чудовища, слышаться подземные гулы и хор голосов. Под теряющимся в темноте куполом — кружить аэропланы.

«Что это — драма, балет, опера, фарс, цирк, кафешантан?!»34 — вопрошал создатель «театра настроений». В грандиозной «мистерии человечества» должно было объединиться всё.

В России увлечение мистериальным театром быстро сходит на нет. Однако стремление развернуть театр к пратеатральным истокам, к ритуалу приводит к пересмотру многих театральных конвенций: ролевых отношений, природы актерского перевоплощения, функции зрителя в системе спектакля, традиционной функции сцены. В России эта традиция после 1917 года пересматривается «Творческим театром» П. Керженцева, реализуется в массовых уличных действах 1920-х, чтобы иссякнуть вместе с приходом 1930-х.

На Западе перформативные практики второй половины XX века упраздняют не только сцену, но и актера, смещают полюс активности в сторону зрителя, действователя, социально заряженной личности.

Последним модель театра-храма реализовал Ежи Гротовский с его «монастырским» уставом, закрытостью для непосвященных и, что самое главное, с актером-проводником, приносящим свое «я», личностное ядро на алтарь мифотворчества.

Февраль 2016 г.

1 Матич О. Эротическая утопия: новое религиозное сознание и fin de siècle в России. М., 2008. С. 68.

2 Волошин М. Индивидуализм в искусстве // Волошин М. Лики творчества. Л., 1988. С. 260.

3 Стахорский С. Искания русской театральной мысли. М., 2007. С. 35.

4Там же. С. 25.

5 Ряпосов А. Режиссерская методология Мейерхольда. СПб., 2004. С. 40.

6 Иванов Вяч. Предчувствия и предвестия // Иванов В. Лик и личины России. М., 1995. С. 79.

7 Хренов Н. А. Зрелища в эпоху восстания масс. М., 2006. С. 377–378.

8 Там же. С. 378.

9 Иванов Вяч. Предчувствия и предвестия // Иванов В. Лик и личины России. С. 80.

10Там же. С. 81.

11 Там же. С. 83.

12 Там же. С. 84.

13 Там же. С. 81.

14 Матич О. Эротическая утопия: новое религиозное сознание и fin de siècle в России. С. 55.

15 Белый А. Театр и современная драма // Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 155.

16 Там же. С. 160.

17 Сологуб Ф. Театр одной воли // «Театр». Книга о новом театре. СПб., 1908. С. 182.

18 Там же. С. 184.

19 Там же. С. 184–185.

20 Там же. С. 185.

21 Там же. С. 187.

22 Там же. С. 186.

23 Там же. С. 193.

24 Там же. С. 194.

25 Там же. С. 197.

26 Мейерхольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы: В 2 ч. М., 1968. Ч. 1. С. 132.

27 Там же. С. 133.

28 Там же. С. 116.

29 Ряпосов А. Режиссерская методология Мейерхольда. С. 43.

30 Там же. С. 44.

31 Там же.

32 Станиславский К. С. Собрание сочинений: В 9 т. М., 1988. Т. 1. С. 438.

33 Станиславский К. С. Собрание сочинений: В 9 т. М., 1994. Т. 6. Ч. 1. С. 312.

34 Там же. С. 315.

Комментарии (0)