А. Шнитке. «Пер Гюнт». Гамбургский балет.

Хореография Джона Ноймайера

То, что в Большом театре вновь появится Джон Ноймайер, было ясно, как только прозвучала весть о назначении Владимира Урина гендиректором: в бытность директором Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко именно Урин и его команда (в частности, Ирина Черномурова, возглавлявшая международный отдел театра и показавшая себя виртуозом дипломатии) наладили отношения с гамбургским худруком. Было очень похоже на то, что постановку своего «Сна в летнюю ночь» в Большом (что случилась в 2004 году) мэтр вспоминал с дрожью; премьера, выпускавшаяся в момент, когда полтруппы лежало с гриппом и был серьезно болен сам постановщик, не особенно получилась. Снова уговорить хореографа посотрудничать с московским театром удалось именно Урину и Черномуровой — и в Музыкальном театре последовательно появились «Чайка», «Русалочка» и «Татьяна», станцованные точно и внятно, с пониманием стиля постановщика. Сразу после того, как новый гендиректор Большого принял беспокойное хозяйство, пошли слухи о переговорах об эксклюзивной постановке Ноймайера по заказу театра; официальные планы сезона 2016/17 еще не объявлены, но весь театральный люд уверенно говорит о том, что нас ждет свеженькая «Анна Каренина». Таким образом, гастроли Гамбургского балета должны были утвердить партнерство двух театров и еще расширить круг знакомых с хореографией гамбургского гуру зрителей. Сначала предполагалось, что привезут «Ромео и Джульетту» и «Золушку», но затем сам Ноймайер изменил гастрольные планы. Он посчитал важным показать в России балет «Пер Гюнт». Тот балет, музыка которого была создана Альфредом Шнитке по заказу Ноймайера и который рождался в тесной связи с сочиняющейся музыкой.

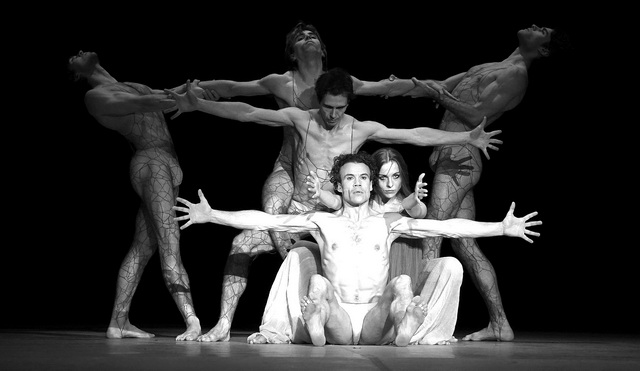

Балет старый — гамбуржцы показывали его в Москве в 1990 году, через год после мировой премьеры. И балет новый — потому что в году 2015-м хореограф при возобновлении спектакля заново поставил многие сцены. Балет уникальный для Ноймайера — он никогда ранее свои спектакли кардинально не переделывал, а здесь перемены очень видны, и главная из них та, что теперь вместо семи «аспектов», двойников героя, обозначающих различные части его личности, его сопровождают только четверо. Невинность, Проницательность, Агрессия и Сомнение есть, они появляются в ключевых сценах, а отдельно взятой Души — единственного женского «аспекта» — больше нет; спектакль стал менее прямолинеен. Уникален «Пер Гюнт» и потому, что в нем нет «голоса автора», который так характерен для ноймайеровских балетов.

Во множестве его сочинений есть «прямая трансляция» авторской воли, авторского замысла, есть персонаж, будто бы представляющий автора в спектакле. От самой «высокой», главной роли в «Страстях по Матфею» до роли Основы в «Сне в летнюю ночь» — вроде бы недотепы и дурачка, но занимающегося чем? — правильно, раздачей ролей и постановкой «спектакля в спектакле». В «Пере Гюнте» такого героя нет: на историю деревенского мальчика, покинувшего родной край ради голливудской славы, хореограф смотрит сочувственно, но отстраненно — как на судьбы своих танцовщиков.

Да, там есть голливудская слава. Потому что действие сказочной истории перенесено в некое условное «наше время» — то самое «наше время», что так поразило зрителей «Татьяны», когда на балу у Лариных танцевали красноармейцы с девицами в ситцевых платьях, а Ленский при этом ходил в джинсах. После премьеры «Татьяны» было, помнится, много разговоров о том, что Ноймайер просто не понимает, как менялось время в России; на деле хореограф отказывается считать некоторые эпохи закончившимися. То есть эпоха Нижинского — она завершилась точно, ее больше нет; а красноармейцы — вот они, и неважно, сильно ли поменялась расцветка их одежд. И в «Пере Гюнте» речь идет о не закончившейся для Ноймайера эпохе — о ХХ веке, когда деревенские мальчики массово отправились в города в балетные училища.

Деревенская жизнь в изображении хореографа смешна, наивна и глуповата. Пер Гюнт (Эдвин Ревазов) широко размахивает руками, поднимает ноги вбок с грацией башенного крана и хватает Сольвейг (Анна Лаудере) по всем правилам простецкого ухаживания: не прибил ненароком — и ладно. Сольвейг ставит стопы «утюжком» и не слишком настойчиво отбивается; идиллия без фарфора. Пер Гюнт в начале спектакля — еще материал, а не личность. Красив, здоров, очень молод и очень неуклюж, но потенциал заметен опытному взгляду. Юнец хочет чего-то большего, чем деревенская идиллия, — и эту идиллию покидает; следующий этап жизни — в мире троллей.

Тролли в этом спектакле равны обывателям и равны эстрадным танцам. Самодовольство в движениях — тяжеловатых, не слишком изящных, диковатые наряды («можем себе позволить»), отчетливая агрессия Зеленой (Элен Буше), что планирует Пера Гюнта себе в супруги. Шнитке тут звучит саркастически, почти издевательски — это портрет мира, в котором нельзя задерживаться, который надо пробежать как можно быстрее. А вот следующий мир прописан гораздо подробнее.

Пер Гюнт попадает на кастинг — танцовщиков отсматривают бегающий по сцене «в нервах» хореограф (Ллойд Риггинс) и размеренно изучающий контингент продюсер (Иван Урбан). У каждого из артистов, пробующихся на роль, — своя история за плечами, своя реакция на происходящее. Кто-то чуть не рыдает из-за того, что хореограф упорно на него не смотрит, кто-то задирает нос, кто-то пытается намекнуть принимающим решение джентльменам, что его достоинства можно рассмотреть не только в классе. Пер Гюнт среди этой волнующейся толпы выглядит ошарашивающе уверенным в себе. То есть вообще-то попросту наглым — в каждом летучем па он заслоняет собой какого-нибудь из пришедших на конкурс бедолаг. Неотесан? Все еще неотесан, но stage presence каково! Первым на артиста обращает внимание продюсер, и уж потом — хореограф.

Все выше, и выше, и выше. Через какое-то дурацкое эстрадное шоу — к кинокарьере. Добавляется лоск, руки перестают вращаться мельницей, горделиво выпрямляется спина, в прыжке появляется осознанная мощь. Неважно, что там герой танцует/играет, понятно, что какую-то псевдоисторическую лабуду с фараонами (кажется, передается привет Пьеру Лакотту — но здесь я могу ошибаться), — важно, что на меняющихся афишах его имя написано все более крупными буквами. Здесь Ноймайер мимоходом говорит доброе слово о «нашем всем» — Пер Гюнт в самом глупом из фильмов отчетливо напоминает Спартака в балете Юрия Григоровича. Но вот что занятно: пути к славе Перу Гюнту недостаточно. Ему отчетливо хотелось бы еще и пути к смыслу жизни — а эти дороги редко совпадают. Внутренний конфликт приводит героя к сумасшествию — и спасением становится возврат в родную деревню.

Но — в нее ли на самом деле? Он возвращается не в деревню, но в мечту о ней — в некий фантомный край, где движения обитателей выточены опытом, а кажутся такими же невинными, как в начале пути. Так воспоминание облагораживает реальность; так балет преображает обыденную жизнь. Завораживающее шествие, сочиненное Ноймайером в финале балета, многим представляется шествием на тот свет. Меж тем — как мне кажется — это просто шествие в ноймайеровский театр. Освобожденные от всяких тряпок и от суеты мира, пережившие всяческие конкурсы и соблазны, артисты двигаются в некую обитель, где все будет просто и правильно. Ну да, хореограф сравнивает себя с Всевышним — и не в первый раз. Этот хореограф — имеет право.

Февраль 2016 г.

Комментарии (0)