2011 год стал для Михайловского балета годом беспрецедентных приобретений. Театр начал его с того, что заполучил в худруки балета всемирно известного хореографа — испанца Начо Дуато (и туда сразу же перешел один из лучших артистов Мариинки, всеми любимый Леонид Сарафанов), а закончил тем, что обрел еще и лучшую балетную пару страны (а возможно, и не только страны) — Наталью Осипову и Ивана Васильева. Улов, надо сказать, феерический. Причем и испанец, и москвичи пришли из мест, где обычно никто петербургской рефлексией не страдает. Дуато явился не просто из Испании, но — что гораздо существеннее — из европейского пространства современного танца; Осипова с Васильевым — из пространства московской школы, с которой у Петербурга никогда особого альянса не наблюдалось.

Как такое стало возможно? Михайловский театр в Ленинграде-Петербурге был всегда на втором плане. Собственно, считалось, что в городе две главные балетные площадки и две главные балетные силы — первым делом Мариинка, а сбоку Михайловский, как вечный дублер. Номинально было так (хотя бы потому, что оба театра академические). Но никогда это не соответствовало реальной картине, особенно в девяностых-двухтысячных, когда Мариинский переживал золотой расцвет, а Михайловский прозябал после ухода самобытного и талантливого хореографа Николая Боярчикова и имел плачевный вид самого что ни на есть провинциального зрелищного предприятия. Это сказано не потому, разумеется, что в провинции не может быть хорошего театра, а потому что во всем там царил затхлый дух неистребимой провинциальности.

Перемены начались в 2007 году с приходом на пост генерального директора театра «бананового короля», миллиардера Владимира Кехмана, что многие восприняли как проявление беспредела и власти «голого чистогана». Газеты цитировали дикие высказывания нового хозяина театра и оплакивали неминуемую гибель славного Малого оперного, прибавляя, впрочем, что все последние годы он пребывал в безнадежной творческой летаргии. Повергнув в шок и скорбь культурную общественность города заявлением, что театр должен перейти на самоокупаемость, новый хозяин с ходу взялся за дело. Для начала он вернул театру историческое название — Михайловский — и с неправдоподобной быстротой сделал на свои банановые деньги ремонт, который оказался чрезвычайно грамотным: без какой бы то ни было купеческой роскоши, без всяких гламурных блестяшек — наоборот, с деликатно состаренными зеркалами, слегка потертым паркетом, пожелтевшими гравюрами и подлинными (или неотличимыми от подлинных) историческими афишками в рамках — то есть как будто театр и не ремонтировали, а только все сто семьдесят пять лет образцово сохраняли. По контрасту сразу стал бросаться в глаза нестерпимо советский дух коридоров и фойе Мариинки, который когда-то заглушил исчезнувшую атмосферу императорского театра, чего мы в силу привычки раньше не замечали. Не говоря уже о только что отреставрированном Большом, где в зале в глазах рябит от золота, а пятнистые каменные полы в коридорах делают главный театр страны похожим на гипотетический сталинский универмаг, старательно подновленный в нынешнем гламурном духе. Заметим также, что в отличие от реставраторов Большого, заменивших на занавесе советский герб и надпись «СССР» двуглавым орлом и надписью «Россия», но оставивших в неприкосновенности сам его невыносимо совковый дизайн, Кехман аккуратно восстановил исторический занавес. Точно можно сказать, что из трех старинных театральных зданий духом императорского театра пронизано сейчас только здание Михайловского.

Через некоторое время в Михайловском начались премьеры. После безумного «Спартака» с живым тигром (сто очков вперед лошади и ослу мариинского «Дон Кихота»!) Кехман сменил тактику, а заодно и руководителя балета, пригласив вместо танцовщика Фаруха Рузиматова балетмейстера Михаила Мессерера, и тот восстановил пару советских спектаклей, которые теперь воспринимаются как раритет и винтаж (в том числе московскую версию «Лебединого озера», вызвавшую неоднозначную реакцию: вокруг театра, куда еще недавно критики и не заглядывали, началась бурная полемика, закипели страсти). Еще Кехман организовал смотр-конкурс балетных школ, учредив внушительные премии, и, наконец, в Михайловский стали приезжать гастролеры, о чем раньше и речи не шло. То есть можно сколько угодно ругать некомпетентного «миллионщика», ужасаться его незваному вторжению в мир искусства, клеймить выбор репертуара и слабый кордебалет, но нельзя не признать, что Кехман растормошил этот театр, спящий мертвецким (а вовсе не летаргическим, как мы думали!) сном, и там закипела очень даже активная жизнь. Существование михайловской балетной труппы (и оперной тоже, но это выходит за рамки данного обзора) в кратчайшие сроки стало фактом культурной жизни города, и не только города, и Михайловский, которого еще недавно на карте театрального мира просто не было, вдруг там появился. И заявляет о себе все громче.

Появление Начо Дуато в Михайловском — событие необычайно любопытное. Дело даже не в том, что хореограф с мировым именем согласился работать с отечественным театром (критики сразу вспомнили, что это первый после Петипа случай, когда русскую труппу возглавил крупный иностранный хореограф).

Это первый, кажется, эксперимент такого рода: инверсия знаменитых переходов наших артистов в западные труппы. Начо Дуато оказался в таком же положении человека, имеющего сложившуюся творческую судьбу и сложившуюся репутацию и попадающего в новую для себя и ранее чуждую ему систему, в которой ему предстоит адаптироваться и многое начинать сначала. Причем в данном случае ситуация еще острее: наши знаменитые беглецы меняли страну и социальный строй и получали свободу, несравнимо больший диапазон для творчества, чем тот, что они имели. Дуато же, кроме страны, меняет художественный строй, причем получает гораздо более жесткие рамки — именно художественные, потому что к жесткой организации творчества он как раз привык куда больше своих российских коллег.

Так что не менее интересный аспект этого события — соединение классической труппы, воспитанной в отечественных традициях, с хореографом западного типа, западного мышления и западного опыта. Напомним, что Дуато — ученик Иржи Килиана и мастер одноактного бессюжетного балета, основной формы балетного спектакля ХХ века — во всем мире кроме соцлагеря, где господствовал балет многоактный и повествовательный. Все ждали, какую же непредсказуемую химическую реакцию может породить такое соединение. Там ведь все другое: ритм работы, тип мышления, принцип проката и назначения артистов на роли. Компактные западные труппы, вроде тех, в которых работал Начо Дуато, гораздо более мобильны и живут гораздо более интенсивной жизнью, нежели наши академические театральные колоссы. Они имеют гораздо больше прав на эксперимент и, соответственно, на неудачу: спектакль проходит подряд энное количество раз и, если это не абсолютный шедевр, уступает место новому, это нормально; идеал здесь — плодовитость, творческая неутомимость. Тогда как в академическом театре в идеале каждый спектакль ставится на века, и если что-то в репертуаре не удерживается, то это воспринимается как неудача. То есть театр одного хореографа диктует свои условия, а репертуарный академический театр — свои. В какой причудливой форме все это сможет соединиться (симбиоз, слияние, вытеснение или что-то еще?) — неизвестно, у данного феномена, кажется, и прецедентов не было. И чем все кончится — триумфом или разочарованием — тоже пока неясно, важно другое: здесь закипела жизнь, у нас на глазах творится история, причем история остросюжетная, с неизвестным финалом.

Осмотревшись, Дуато начал ставить, причем в темпе, немыслимом для наших государственных академических театров: за год — пять балетов, два старых, опробованных, и три новых, оригинальных. Старые балеты неожиданно показали, что артисты Михайловского, к которым можно предъявить множество претензий в нашей родной классике, тексты Дуато освоили без потерь. Новые же отразили градации и эволюцию личных отношений хореографа с классикой, Петербургом и Россией, которые для него явно триедины.

Новые спектакли оказались очень разными — и неравноценными.

В первом Дуато еще во власти тривиальных, почти «туристских» представлений, во втором сочиняет изощренную и сложную композицию, где сталкивает две художественные природы, свою, привычную, и нашу, для него новую, в третьем чувствует себя овладевшим новой художественной реальностью настолько, что начинает работать на «чужой территории».

В «Nunc Dimittis» на музыку Арво Пярта Дуато предлагает нам образ некоей удивительной страны, где мечтательные девушки носят сарафаны и водят хороводы, а между ними витает некая отвлеченная идея — балерина в черном трико, напоминающая что-то до боли знакомое: то ли Эйфмана, то ли другое что-то из времен позднего застоя, особенно в финальной мизансцене, когда ее, уцепившуюся за полосу красной ткани, поднимают над сценой. Вполне возможно, для Дуато все это тоже входит в образ России и прошло бы на ура где-нибудь в Японии, но нам смотреть такое было немного неловко. Тем более что звучит мощная, мистико-героическая молитвенная музыка Пярта. Ведь «Nunc Dimittis» — не что иное, как «Ныне отпущаеши», евангельская песнь Симеона Богоприимца, обязательная часть как православных, так и католических богослужений, причем Пярт был не просто вдохновлен темой, он именно богослужебную молитву и написал — для хора и органа. И музыкальные тонкости хореографии, знаменитый дуатовский бег, наложенный на медленные ритмы, в данном случае ситуацию не спасали. Другое дело, что бесспорной неожиданно оказалась сценография (сформированная прежде всего при помощи света), которую Дуато делал сам. В ней угадывалось подлинное: шок от столкновения с Петербургом, образ черной петербургской зимы, окутанный мглой город с огромными пространствами и классической архитектурой. Лучи света в черной пустоте сцены формировали то гигантские своды, то фонарь в ночи, то автомобильные фары, а скрещенные арабески вторили скрещенным у колосников лучам. В целом же, хотя Дуато постоянно заявлял, что «Nunc Dimittis» — чистая абстракция, выглядел этот опус как нащупывание тропы от бессюжетного балета к балету с «историей».

Через пару месяцев Начо Дуато представил вторую работу — «Прелюдию» (музыка Генделя, Бетховена и Бриттена), в которой отказался от вариаций на отвлеченно русские темы и вернулся к самому себе, сосредоточившись на реальных впечатлениях. Это тоже спектакль о Петербурге, России и классическом балете, увиденных со стороны, причем образ Петербурга сливается здесь с образом театра оперы и балета, места, где по старинным законам сцены рабочая повседневность выглядит волшебством, а любая магия имеет прозаическую монтировочную подоплеку. От внутренней жизни мобильных современных трупп, в каких работал Дуато, все это отличается разительным образом.

Волшебство театра, механика театральных иллюзий — одна из поэтичных тем «Прелюдии»; в визуальную партитуру спектакля вписано движение декораций (сценография снова разработана самим хореографом, еще более удачно), театральная условность остранена; точно так же остранен классический балет. Дуато смотрит на него сторонним взглядом, полным восхищения; классика для него — еще одно петербургское волшебство. Добавим, что в «Прелюдии» происходит непростая игра с художественными языками: классика и современный танец вступают в сложнейшие полифонические отношения, в которых переплетаются различные смысловые и формальные пласты. Получается театр в театре, потому что классический балет не показан, но как бы представлен на сцене. Более того, он показан не как форма танца, но именно как Театр в его исконном, сущностном виде: хореограф, а вместе с ним и его герои (сюжета нет, но персонажи здесь вырисовываются) осваивают театр, волшебным языком которого является классический танец. Феномен же здесь в том, что в системе спектакля естественный и нейтральный художественный язык героев — язык «современного танца» (той его ветви, с которой работает Дуато), в то время как для артистов, выступающих в роли этих танцовщиков, наоборот, «родной» язык классический, а дуатовский язык — новый. Тем не менее вся эта непростая полифония воплощена в «Прелюдии » абсолютно органично. Потому что спектакль Начо Дуато о классическом балете становится спектаклем иностранца о чужой культуре, уже им любимой, или, наоборот, спектакль о чужой культуре становится спектаклем о классическом балете (а не о сарафанах). То есть классика здесь — иностранный для хореографа язык, специфику которого он пытается схватить, что и обнажает в своей работе: знакомые нам мотивы «белотюниковых» балетов помещены им в иной контекст, привычные для нас формы пущены в новые ритмы. Адажио становятся скоростными, идут «рапидом», центральный дуэт оказывается одним из нескольких, идущих параллельно, переосмыслены и «эволюции» кордебалета — положены на какую-то совершенно иную основу, делающую их и узнаваемыми, и неузнаваемыми одновременно.

И вот, нащупав и осмыслив характер классики как «иностранного языка», Дуато делает ход конем. Он предлагает поставить принципиально новую «Спящую», такую, в которой не будет ничего общего с великим балетом Петипа. «Все па мои!» — заявляет хореограф, давая интервью. После «Прелюдии» это имело свою логику, и мы приготовились стать свидетелями смелого эксперимента. Однако вышло иначе. Дуато отказался от своей позиции «иностранца», познающего чужую культуру, и решил, что он уже может войти внутрь. Соединение оказалось механическим, и тут, если продолжать лингвистическую метафору, речь пошла даже не об акценте, а о коверкании этого языка.

Что же конкретно вышло? Пресловутые новые «па» оказались вписаны все в те же границы шедевра Петипа, втиснуты в старинный каркас «балета в пачках». Начо сохранил либретто и структуру, украсив ее новой «лексикой», непривычными силуэтами и изломами рисунка, бестолково и бесцельно искажающими и букву, и дух «Спящей». Мы уже писали в свое время, что при конфликте структуры и языка структура оказывается сильней. Так что получился не новый балет, а очередная версия старого, к тому же более чем спорная: с невнятной хореографией, неумело выстроенной драматургией, пустоватыми мизансценами и неожиданностями вроде вкрапления в сцену нереид мотивов «Лебединого озера», а в партию Феи Сирени — мотивов вариации Мирты из «Жизели». Должно быть, классику Дуато пока что воспринимает как единый, нерасчлененный пласт.

Единственное, но значительное исключение — образ феи Карабосс. Вот где возникают жизнь, и драматизм, и художественная подлинность! По традиции Карабосс танцует мужчина — Дуато выбрал на эту роль Ришата Юлбарисова и сделал с ним неожиданный и очень сильный образ, легко вписывающийся и в музыку, и в философию этой сказки. Здесь Карабосс не старуха, но некая фантастическая женщина, прекрасная и огромная. Роль танцевальная, а не мимическая и едва ли не самая динамичная в спектакле: экспрессивная инфернальная красавица бесшумно летает по сцене, заполняя своим танцем пространство и оставляя за собой струящийся черный хвост — гигантское шелковое покрывало.

Оформлять «Спящую» Дуато сам не решился, а приглашенная им словенская художница Ангелина Атлагич разработала хорошенький гламурный дизайн с мотивами бисквитного фарфора и розочками (столь же гламурная стилистика в дизайне буклета — неужто не случайность, а именно такой замысел?) и изящные костюмы с намеренным смешением эпох, что странно, потому что работает против важнейшей составляющей сказки-мифа — идеи времени, мотива столетнего сна. Убиты художницей и пластические идеи барокко, основополагающие в этом балете: пространство не дышит, оно плоско замкнуто, лестница, по которой в первом акте должна спускаться на вариацию Аврора, идет здесь вдоль всей сцены и играет роль глухого барьера. В декоре же и отчасти в костюмах барокко сменил бидермайер — спрашивается, зачем? Что может быть дальше от версальских красот «Спящей», чем условно-венские бюргерские представления о соразмерном человеку идеале? Впрочем, идеи барокко прошли мимо и самого Дуато, как и вообще вопросы стиля. Поразительно, что хореограф, по определению работающий прежде всего с пространством и ритмом, на чужой территории оказался вдруг так косноязычен.

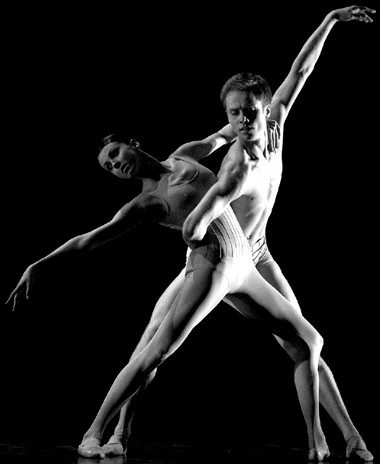

Между тем в спектакле выступили лучшие силы: не только премьеры театра Леонид Сарафанов и Ирина Перрен, и даже не только Наталья Осипова и Иван Васильев, для которых «Спящая» стала первой крупной работой, по сути, дебютом на этой сцене, но даже столичная гастролерша Светлана Захарова. Спектакль имел зрительский успех: хлопали громко и радостно.

Итак, что же дальше? Пойдет ли Дуато вслед за этим успехом и предложит нам обойму китчевых классических балетов шиворот-навыворот? Или все-таки будет продолжать плодотворную линию «Прелюдии»? Кажется, можно надеяться на второе: следующая работа Дуато будет называться «Многогранность: формы тишины и пустоты» — это явно не «Лебединое»!

Говоря об итогах 2011 года, нельзя не сказать отдельно о новых звездах Михайловского балета. Леонид Сарафанов, получив широкий доступ к современному репертуару (он главный исполнитель мужских партий в балетах Дуато), проявляет другие стороны своего дарования, чем в классике, где он покорял легкостью танца и образом вечного юноши. Драматическая игра в сюжетных балетах ему тоже всегда удавалась, но драматизм самого танца и не юношеская, а мужская тема — это то, что Сарафанов реализует именно в современной хореографии. В частности, в работах Начо Дуато (специфическая «Спящая» не в счет). Так что для него работа в Михайловском — важная новая страница творчества. Что касается Осиповой и Васильева, то тут «итогов года в Михайловском» еще нет, их приход и есть итог. Повторяю, как и в случае с Дуато, мы не знаем, как будет все развиваться и что будет дальше. Можно строить какие угодно прогнозы — некоторые обиженные москвичи не хотят верить в светлое будущее крупных артистов во втором театре второго города, но будущее само за себя скажет, тут надо не слушать, а смотреть.

Что же касается всей остальной труппы, то результаты работы с нею Начо Дуато вполне заметны: в сомнительной «Спящей» кордебалет выглядел лучше, чем в спектаклях текущего репертуара, что обнадеживает; к тому же михайловские танцовщики научились беззвучно двигаться и прыгать (на Западе так умеют и в классике, и не в классике, а у нас это почему-то камень преткновения); кроме того, труппа живет в беспрецедентном для себя ритме — новая премьера назначена на март.

Подобный ритм означает не что иное, как переход Михайловского театра к западной модели «авторской» балетной труппы с иным принципом существования: не храм искусств — идеал, к которому стремится отечественная классическая традиция, — но мастерская, где кипит напряженная жизнь и где творческий процесс разворачивается у нас на глазах. А если это так, то казус «Спящей красавицы» не приговор, а просто звено интереснейшей цепи художественных событий, одна из сторон интереснейшего культурного феномена, каким является сейчас Михайловский театр. Как современность будет сочетаться с классическим репертуаром и отечественной системой проката и как театр будет существовать в двойном режиме — увидим.

Январь 2012 г.

Комментарии (0)