Памяти Натальи Крымовой

Эта рукопись пришла к нам некоторое время назад сама.

Позвонила неизвестная Марина Коржель и рассказала, что была много лет связана с Натальей Анатольевной Крымовой, постоянно записывала ее на диктофон, теперь расшифровала записи и сделала книгу. Раздумывая, куда отдать, вспомнила, что и как Наталья Анатольевна говорила ей о Марине Дмитревской и о «ПТЖ». И вот просит прочесть. Мы прочли и решили печатать текст в номерах юбилейного года, что называется, «с продолжением»…

Вот что пишет об истории этой рукописи сама Марина Коржель: «В 1993 году вышла книга „А. В. Эфрос. Книга четвертая“ под редакцией Н. А. Крымовой.

Редактировать эту книгу ей было очень непросто. Незаживающая рана потери, апатия, книги об А. В. Эфросе. Я начала эту работу. В папке было и несколько листочков из тетрадки, исписанных рукой Натальи Анатольевны, очевидно, еще в студенческие времена (в тексте фрагменты этих заметок обозначены „из записей“).

В конце лета 1997 года мы вернулись из Щелыково и Наталья Анатольевна стала писать первые главы о детстве А. Эфроса. К сожалению, болезнь помешала ей продолжить работу.

Небольшие отрывки из писем, которые мне довелось когда-то разбирать, и вошли в эту книгу вместе с моими собственными расшифровками».

Марина Коржель была связана с Крымовой долгие годы, а после ее смерти расшифровала крымовские радиопередачи. «Я всегда говорила ей: „Наталья Анатольевна, когда-нибудь я напишу о вас книгу, но там не будет ни одной моей строчки“. Это и было принципом работы: как можно меньше своего, как можно больше ее голоса».

«Теперь я отдала все бумаги, что были у меня в папке, Диме (Дмитрию Крымову. — Ред.), я больше не хочу возвращаться к той жизни, к тем воспоминаниям», — говорит Коржель, пережившая с тех пор много личных потерь. После смерти Крымовой сама Марина долго болела, на ее долю пришлись не только радостные летние месяцы в Щелыково и Красновидово, дачные прогулки и творческие встречи, но и годы тяжелой болезни Натальи Анатольевны. Она помогала ей в быту, но одновременно стала и «копилкой», в которой оказались разговоры, лекции, беседы Крымовой, доселе неизвестные или забытые.

«Если содержательность спектакля богатая и существует в сфере искусства, — ее определить очень трудно. Искусство всегда трудно определить. Но моя профессия состоит в том, чтобы определять». Наталья Анатольевна Крымова умела и любила определять, предпочитая ясность мысли словесному блеску. К ее работе и к ней самой можно относиться по-разному. Но восторг и зависть не имеют никакого значения, потому что все, что она сделала в профессии, оказалось важным нравственным ориентиром для многих людей.

…Спрашиваю у нее: когда она смотрит спектакль, как согласуются в этот момент ее эмоциональные впечатления и взгляд профессионала.

— Когда у меня есть эмоциональное отношение к спектаклю, когда он занимает меня сердечно и умственно, у меня, как ни странно, в этот момент и начинается процесс анализа. Даже, можно сказать, почти процесс писания статьи, хотя потом она может быть написана и по-другому. Для меня абсолютно точный признак того, что мне нравится спектакль, — это когда «пишется внутри». Я это запоминаю и иногда жалею об этом. Но чем больше меня захватывает спектакль эмоционально, тем сильнее чувство, что может получиться хорошая статья, может…

А если эмоции негативные, то чаще всего в таком случае я отказываю себе, не пишу. Это плохой момент для меня, когда раздраженность главенствует надо всем. Раньше мне иногда хотелось писать негативные статьи. Я понимала — зачем, кому, какой в них смысл.

Но это было давно. Теперь — нет. Нет такого азарта…

— Ну, а студентов можно научить точности восприятия спектакля?

— В общем-то, можно. Если человек умеет учиться и всем своим существом направлен верно по отношению к каким-то более глобальным вещам, нежели сама критика. Предрасположенность молодого человека к таким вещам очень улавливается. К сожалению, жизнь это потом затаптывает… Но в процессе воспитания и скорее даже в процессе общения научить можно. В процессе человеческого контакта с чем-то еще… с другими людьми, с искусством. А вот что вбирает в себя молодой человек, который учится, это уже вопрос его психологии, довольно сложный вопрос…

— А есть ли что-то такое, чего Вы не умеете в критике?

— Конечно. Я, например, не умею строить статью заранее. Писать по плану. К сожалению (для себя), я собственной техникой владею плохо.

— Возможна ли сейчас такая критическая статья, которая бы всех всколыхнула?

— Нет. Это невозможно. Всем теперь можно писать все что угодно. И ничто никого «не колышет». Но раньше такая статья была бы возможна. Она разрывала рамки несвободы… Раньше лучше ощущалось, для кого мы работаем. Поэтому когда я одного неглупого критика спросила «Зачем мы пишем?» — то получила ответ: «Любишь писать? Ну и пиши!»

— Когда Вы учились, в Вас воспитывали, наверное, ответственность за печатное слово…

— Тогда очень было понятно, что те, кто создают спектакли, — или не читают совсем тех, кто о них пишет, или их уважают. Вот это я и старалась почувствовать. А когда — уважают? А за что — уважают? Это было для меня каким-то движущим началом…

Вообще-то, думать критику о себе самом — это как-то смешно. Надо думать о том, о чем ты пишешь. Почему ты пишешь так, а не иначе. В это время не думаешь ни о каких «имиджах». Очень не люблю это слово. Когда статья удается, то и пауза легко заполняется. И я могу шить Вам юбку или копать огород. Получаешь удовольствие от всего: и от юбки, и от статьи, потому что ощущаешь, что работа получается…

И юбку я сошью лучше, если перед этим была хорошая работа. Но теперь я совсем не шью. Разучилась, потому что не ощущаю, что хорошо работаю…

…А иногда хочется держаться в статье того же стиля, что заложен в явлении искусства. Как бы продолжить то, что тебе раскрылось. И эта дорога так заманчива! Но ощущение этой дороги и дисциплинирует.

Это не просто оценка явления. Это продолжение мысли, как тебе кажется, вложенной в какое-то явление искусства. Ты его для других делаешь более ясным, и тебе хочется, чтобы люди поддержали то же, что и тебе хочется поддержать в этом явлении. Хотя многие сейчас потеряли независимость суждений. А надо, чтобы люди не боялись выйти из стада к самим себе…

А иногда в том направлении, в котором сделан спектакль, чувствуешь момент несвободы. Хороший момент несвободы. Дисциплину мысли, стиля. Тебя как бы повернули в определенную сторону. Когда со мной по-хорошему распоряжается то явление, о котором я пишу, и я ему соответствую, конечно, — я получаю удовольствие…

— А как там Ваши ученики? Есть любимчики?

— Да так… Хотелось бы, конечно, чтобы они от меня что-то взяли. Уже туда, в другое время. И не потеряли бы себя. И уж, конечно, не были бы никак на меня похожи.

— А если бы были похожи?

— Ну и прекрасно! Хотя я таких не видела. И предпочитаю, чтобы были не похожи. Был бы крепче контакт… Интересно, в каком направлении они сейчас будут двигаться…

ИЗ ЛЕКЦИЙ Н. А. КРЫМОВОЙ

…Знаете, я недоверчиво отношусь к словам: «тенденция», «развитие», «процесс», может быть, потому, что постоянно очень близко нахожусь к реальному театру и понимаю, что все зависит от режиссуры. Появится талантливый человек (режиссер), и сразу вздрагивает театральная жизнь. И начинают на него внимательно смотреть. Очень много времени должно пройти, чтобы стало понятно: что это такое? Исчезнет этот человек или подтвердит свою жизнь в искусстве. Но момент этого явления для меня очень определенный. Я очень чувствую это появление «вожака», мне лично близкого. Что касается общих проблем сегодняшнего театра, то это тема, о которой мы говорим ежедневно. Я обратила внимание: когда я пытаюсь вынести какие-то свои муки и рассуждения о теперешнем театре своим студентам на кафедре, то меня — не то чтобы не понимают… Но совершенно ясно, что пришли люди другого поколения. Они принимают теперешние события как данность, в которой надо жить. А мы, преподаватели, — другое поколение, и, естественно, нам бывает непонятно, чем они живут, как мыслят.

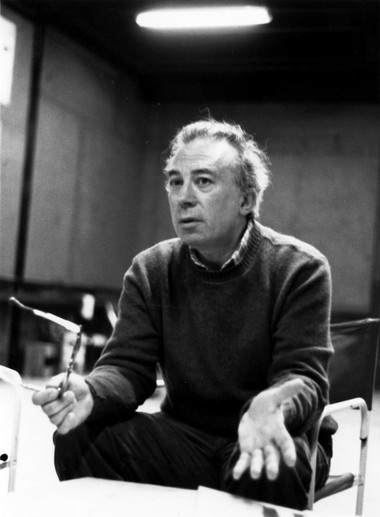

Для А. В. Эфроса, скажем, педагогика была растворена в репетиционной работе. А с другой стороны, он влюблялся во всех своих учеников. Все они замечательные, потому что молодые, и т. п. Потом, через год, он вдруг говорит: «Почему они все так подурнели?»

Он был в этом смысле неосторожным максималистом: сначала восторг, потом горечь от реальности. И не было у него времени осознать, что опыт молодых несоразмерен с его опытом. Ему было всегда некогда. Всегда ждала репетиция. Он говорил студентам: «Все идем на репетицию», — и тут наталкивался на директора, который не пускал на репетицию такое количество народа. Дальше возникал конфликт. Поэтому А. В. проработал в ГИТИСе недолго. Но люди, которые у него там учились, помнят его школу.

ИЗ ПИСЬМА Н. А. КРЫМОВОЙ

Милая Мариночка!

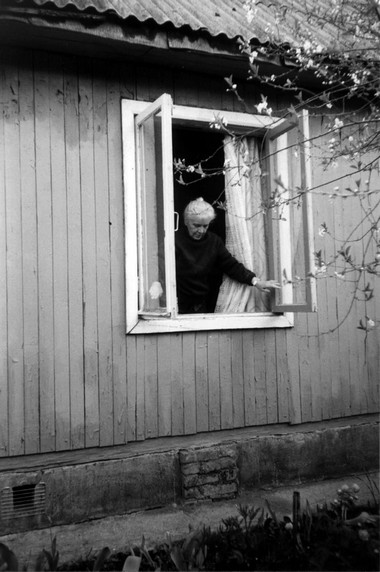

…Этих двух листов много для моих коротких и смешных мыслей. В Щелыково нет мыслей, и это уже хорошо… Что есть? Грибы — много. Ягоды — немного. Солнца — много. Купанья — тоже. Мирных артистов — много. Мишка (внук Н. А. Крымовой. — Ред.) — очень мил и часто называет В. «Мариной».

Книг нет. Библиотека закрыта.

Связи с Москвой часто нет. Мы будем здесь до

Москва где-то далеко. И все тут как сон, странный, солнечный. Не то длинный, не то — короткий… Письмо ваше пришло только сегодня, а посылка вообще не пришла.

Я, Мишка и грибы вам кланяются…

А лучше леса действительно ничего нет, это правда.

Целую Вас крепко.

Н.

…А познакомились мы с Натальей Анатольевной

Крымовой случайно. В

После беседы ее окружили слушатели. О чем-то спрашивали, спорили. Я подошла поближе.

И тут кто-то с восторгом заговорил про Таганку. А я никогда не любила этот театр. Ну и «встряла» со своими «аргументами». Не удержалась. Возникла пауза. И вдруг Крымова сказала: «Ну, вот, в следующий раз о театре будет говорить эта девушка, а я посижу в зале». И все засмеялись…

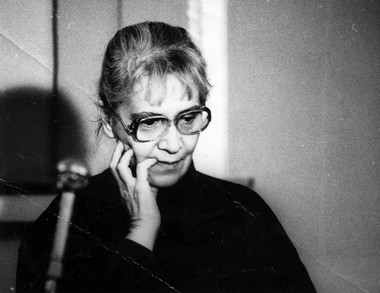

Потом я стала приходить в этот клуб с магнитофоном, потому что хотелось удержать в памяти одно ее свойство, тогда очень меня поразившее: умение четко определять самое важное не только в театральной жизни, но и в самой жизни, которая — вчера, сегодня, завтра…

И кажется, это было вчера, когда читаю старые записи: «Видела в театре на Бронной Крымову. Она сидела в краешке ложи справа, опершись подбородком в ладонь. Свет со сцены падал в ложу, и на ее лице отражались все удачи и промахи актеров. Она то напрягалась, то как-то морщилась или улыбалась. На сцене шел «Наполеон I». Главную роль в этом спектакле играл М. А. Ульянов, о котором она говорила: «Этот артист — сколько бы он ни благодарил своих учителей — все-таки сделал себя сам. Это бесспорно. Ульянов — это особая фигура, вполне самостоятельная. Это человек очень верующий в то, что он делает. Главный его талант — это талант актерский, но, когда не стало Р. Симонова, надо было спасать театр, и он ушел в режиссуру, хотя, конечно, это не облегчало ему жизнь.

Когда-то я наблюдала, как замечательно работал Ульянов с А. В. Эфросом.

Эфрос ставил на ТВ „Острова в океане“ Хемингуэя. Ульянов сыграл роль Хадсона. Это было замечательным, редким явлением, когда очень известный маститый актер не постеснялся подчиниться режиссеру. И это стало для него еще одной творческой школой. Так же отважно поступил Ульянов, когда пошел в театр на Малой Бронной и блестяще сыграл Наполеона в спектакле А. В. Эфроса „Наполеон I“. Это одна из лучших его ролей…»

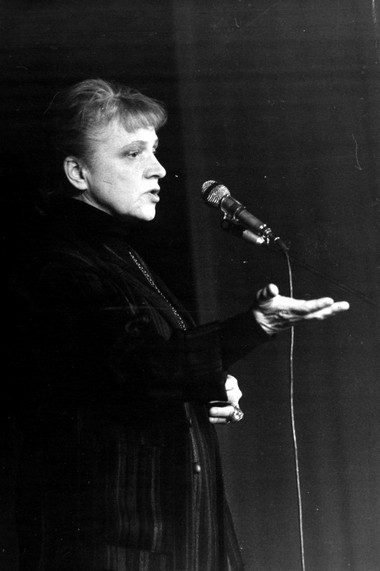

На кассете, записанной в ДК на Белорусской, где собирался полный зал людей «послушать Крымову», стоит дата: ноябрь 1987 год.

Вот некоторые отрывки.

ИЗ ЛЕКЦИЙ Н. А. КРЫМОВОЙ

Два месяца мы с вами не встречались. Не было лекций. Я думала, что не встречусь с вами совсем. На это у меня не было сил. Сейчас мы вступили в работу. Что сможем — сделаем…

…Меня спрашивают про МХАТ. Теперь МХАТ разбит. Он существует в осколках. Но я за Ефремова, а не за ту разбушевавшуюся и, может быть, обиженную, но совершенно не подчиненную никаким эстетическим критериям актерскую массу, которая сейчас способна утопить все на свете. И все это пример непродуманной перестройки огромного механизма, жертвой которого может очень легко оказаться один человек.

Ефремов вообще по природе своей не режиссер огромной труппы. Он замечательный режиссер той театральной структуры, на которой был основан «Современник». Он привык к тому, чтобы «заваривать» спектакль в гуще тех актеров, которые рядом с ним почти на «равных» и по возрасту и по опыту. Все, что он сделал лучшего, — это все сравнительно камерно. Но по своей природе он редкостно общественная натура, человек коллектива, общности, связанной одной художественной верой. Но нельзя иметь труппу в 150 человек! Нельзя!

И общий тупик в том, что талант перестает быть критерием оценки труда. Реальная жизнь театра очень сложна. Огромное сплетение человеческих драм. Всех жалко. Театр — хрупкая материя. Театр — это учреждение творческое, духовное. И именно это надо культивировать. А сейчас очень много резких движений.

И у меня такое ощущение, что в этом бурном движении все перестали думать об искусстве.

Театр должен образовывать живые контакты, а не вялые. Их теперь очень трудно образовывать, потому что в зале, так или иначе, сидит часть телевизионной публики, а ее нужно переключить на то, чтобы она слушала живого человека, а не пленку. Есть еще проблема: отсутствие хороших режиссеров на ТВ. Но все-таки через ТВ можно воспитывать хотя бы какую-то часть театральной публики. Заставить ее более серьезно думать о театре. Я в это верю и потому иду туда работать.

Сейчас ощущается дефицит «тонкого хода» в театральной эстетике. Масса ярких, броских ходов — выигрышных. Их очень хорошо принимает публика, хватает! Но нет тонкого хода к душе человека, к его внутренней жизни. Нас потихонечку приучают поглощать определенный стиль информации — поверхностный. Мы начинаем считать его нормой. Возникает к нему привычка. И тогда мы рискуем остаться на уровне просто сенсационности. Возможно, это момент, но, возможно, он растянется надолго…

Н. А. Крымова всегда знала себе цену, но, может быть, не очень-то обольщалась на свой счет. За силой воли, ума и характера скрывалась хрупкость, даже неуверенность в себе. Когда мы познакомились ближе, она как-то обмолвилась: «У вас ко мне особое отношение. Вы видите то, чего нет на самом деле. Впрочем, это ваше право».

Спустя год после смерти А. В. Эфроса я впервые пришла к ней домой. Она позвонила. Просила зайти. Сидели на кухне. Одновременно горели лампа над столом и свеча в фарфоровом подсвечнике. Я удивилась: зачем одновременно и свеча, и лампа? Она ответила: «Пламя быстро съедает сигаретный дым». Бледное пламя…

Запомнился коричневый, очень легкий и теплый плед. Потом он везде присутствовал в быту: мы загорали на нем в Красновидово на даче, набрасывали, когда курили на балкончике. Он укрывал ее в последние дни болезни…

— Я Вам, Марина, рассказывала, что хотела быть актрисой, но провалилась на экзамене и думала, что делать дальше. А у меня тогда был знакомый актер в театре Моссовета, который как-то привел ко мне в гости молодого режиссера, которого звали Толя Эфрос. Он был тогда еще студентом. Эта первая встреча большого впечатления не произвела. Потом я попала в ГИТИС на спектакль «Двенадцатая ночь». Эфрос играл там Мальволио. И это меня очень поразило. Потом я увидела его как-то у института. Он подошел и сказал: «А что если я вас подожду?» Я сказала: «Ну, подождите…» И пошла на консультацию. Потом выхожу — он стоит: «Пойдемте гулять!» И мы пошли. И прогуляли целый день. А поздно вечером пришли на Красную площадь. И вдруг он мне сказал: «Мне надо ждать, когда вы окончите институт, или мы можем сразу пожениться?»

Я говорю: «Можем сразу…» Вот так за один день стало понятно, что нам надо быть вместе…

ИЗ ЗАПИСЕЙ Н. А. КРЫМОВОЙ

«Толя Эфрос, „Двенадцатая ночь“ — эксцентризм, блестящая театральная форма, полное спокойствие на сцене. Хороший ум, тонкая ирония. А улыбка — удивительно светлая, чуть покровительственная, одновременно умная, чистая до детского.

Еврейские длиннющие круто загнутые ресницы.

Поражает его обособленность от всех и спокойствие при этом.

(Он): — Что вы делаете?

— Читаю умные книжки.

(Он спокойно): — А разве бывают умные книжки?

В своей работе над ролью идет от формы, от слова, от детали. В работе с актерами точен, кропотлив в разборе идеи, логических и психологических нитей…»

ИЗ ЛЕКЦИИ Н. А. КРЫМОВОЙ

…Когда в Японии А. В. рассказывал японским актерам о себе, он говорил, например, что показать, скажем, Смоктуновского может, а сыграть его — нет. Вообще он очень хорошо показывал. Но я думаю, что и играл он прекрасно. Недаром когда он сыграл Мальволио — это сразу сделало его известным в театральном мире. Это была сенсация в институте. Он был художником, для которого должен был существовать идеал. Без этого — невозможно. Таким идеалом для него был Станиславский. Теперь это имя превращено в нечто скучное и надоевшее, в икону. Но А. В. любил в нем живое в живом человеке.

А. В. меньше всего думал о том, что МХАТу нужно подражать. Он никогда не подражал мхатовцам. Он мыслил как человек и как режиссер совершенно самостоятельно. Его относили к шестидесятникам, может быть, это и правильно. Но он менялся так резко и так свободно, что от десятилетий и от перемен в политике, в общем, не зависел. И очень свободно уходил от традиций.

…Как-то я застала ее взволнованной:

— Сейчас прочитала статью Асаркана о «Мольере» (постановка Эфроса в театре «Ленком». — М. К.). Блестящая статья. Как хорошо он написал! Какая свобода! Я уже плохо помню спектакль. А тут все вновь увидела и вспомнила — как на сцене. А ведь это трагическая статья. Тогда она не прошла, потому что А. В. сняли… Вообще обо всем надо писать своими словами. А вот этих своих слов так не хватает сейчас нашей критике.

…Утро на даче в Красновидово. Пьем кофе и собираемся прогуляться до нашей любимой земляничной поляны — вверх на горку, к соснам. Выходим. Я (шутливо): «Вот идут гулять киса Наташа и рыбка Маринка».

Наталья Анатольевна улыбается. «Откуда вы знаете про „кису“? Толя так меня звал по-домашнему. И еще: называл меня „буренкой“ иногда. А я ему говорю: „Нет, тогда уж скорее лошадка“. А он: „Нет, буренка и буренка“»…

«Как мне жить дальше, Марина, как? Я была недавно у Т. А. Ермолинской (вдова С. А. Ермолинского. — М. К.). Она говорит: „Я запрещаю себе думать об С. А., о той жизни“. Вот так. А я и бунтовать не могу, но и смиренья во мне нет. Ведь это значит всю жизнь с Толей перечеркнуть?! Забыть о ней?! Но как же тогда жить, если запретить себе думать о той моей жизни?! Скажите, я не произвожу впечатления нервно больного человека? Очень бы не хотелось, чтобы кто-то так думал. Совсем не сплю. Была у врача. Он (врач) по природе своей пессимист. У нас много общего. Но для него я — просто „сильный мужчина“»…

Может быть, именно тогда мне пришла мысль об «игре в слова». Будто бы я — такой «женский Эккерман».

— Вы, Наталья Анатольевна, будете мне писать слова на ваших статьях. А я за это буду вам жарить картошку. Ведь вы любите, когда я жарю?

— Да, люблю. Это единственное, что вы делаете лучше меня…

Потом мы так «разыгрались» в эти слова-автографы, что их накопилось довольно много.

«Марине. Пишу, хотя и не люблю это делать».

Шуточная надпись: «Милая Марина, Вы меня кормите, лечите, учите жить и т. д. За все — спасибо!»

«Марине, с благодарностью за постоянство и боязнью, что могу и не оправдать каких-то ожиданий… Заранее прошу меня простить…»

Боялась она напрасно. Все оправдалось…

ИЗ ЛЕКЦИИ Н. А. КРЫМОВОЙ

Пушкин для Эфроса был всегда таинственным. И именно этим притягивал к себе.

О Пушкине А. В. как-то мало говорил, но поставил и «Бориса Годунова», и «Маленькие трагедии», записал «Выстрел» на радио.

«Выстрел» поставлен так, что в нем нет никакой тенденциозности, прозрачно, легко. В нем сплетается много всего. Постановка — такая же «закрытая», если можно так сказать, как и сам «Выстрел» Пушкина.

В этом есть магия. Слово «радиотеатр» для А. В. имело два значения: одно — ругательное, а другое — любовное. В ругательном смысле он это слово употреблял, когда возникала в театре статика, когда актеры читали текст, не двигаясь, не работала их психофизика, а только открывался рот для чтения — А. В. всегда говорил: «Радиотеатр. Скучно».

Но когда он приходил на радио, мне кажется, он, как никто, понимал, что можно сделать только голосом. Не покрывая это бытовой правдой — вода не плещется, море не шумит, гроза не гремит и т. п. А. В. отметал на радио те средства, которые имеются в виду под звуками, шумами. Убирал все, кроме музыки.

Вообще с годами А. В. терял интерес к тому, что мы называем бытом. Он говорил, что быт его не интересует, а интересует философия и поэзия. Быт — это, в общем-то, взлетная площадка, на которой надо держать свой самолет, а потом подниматься, уже забывая об этой площадке. Так было всегда в его спектаклях. Поэтому можно было много найти у него бытовых неточностей, и были любители находить их. Но ему это было неинтересно. Так же и тут, в «Выстреле», можно было что-то разукрашивать. Но он сознательно этого не делал, ибо очень чувствовал границы пушкинского лаконизма. В своих спектаклях он всегда ориентировался на понимающих и чувствующих его людей, независимо от того — дети это или взрослые.

В отношениях с детьми и животными он как-то был очень нежен и свободен. Думаю, он очень любил их психологию. Я однажды спросила: «Ты все время возишься с собакой. Для чего она тебе?» И он ответил: «Для улыбки». Улыбку у него вызывала чистота в людях, детях, животных.

В ЦДТ, например, была очень чистая атмосфера, особенно в начале его работы там. Поэтому и ему было хорошо. Он был очень наивен. Скажем, когда говорил: «Мне достаточно посмотреть на лицо человека, и я скажу, режиссер это — или нет». И такое зрение, которым он видел человека насквозь, я больше ни у кого из режиссеров не встречала. Когда в человеке рано просыпалось его профессиональное начало — это было для Эфроса высшей радостью.

Июль на даче в Красновидово. Жара. Идем к реке. По дороге Наталья Анатольевна рассказывает, как они впервые поссорились с А. Эфросом.

— Это было за городом, мы гуляли, потом вышли к железной дороге и пошли по шпалам. И я вдруг стала читать стихи Блока: «Под насыпью, во рву некошеном»… А Толя: «Это же какой-то мещанский романс!»

Я, обидевшись за Блока, вспылила и быстро пошла вперед одна. Толя просил вернуться, но я упорно шла вперед, не останавливаясь. Он шел следом и уговаривал. Потом, когда я остыла, — сказал: «Я все шел за тобой и думал, что это с тобой, что за „выпендреж“ такой на мою голову. Если бы не я — ты бы стала „ужасной декаденткой“»…

— Вообще Анатолий Васильевич по характеру был пессимистом, но это никому не мешало…

— А вы бы уехали «туда» (за рубеж)?

— С А. В. — да! — если бы он захотел. Да, мне было бы там тоскливо, конечно, но если бы с ним, то — не раздумывая…

Раньше я любила быть одной. Выкраивала часы. Сейчас не могу, что-то из меня ушло. Теперь все не так. Вот и пытаюсь за что-то зацепиться… Как? За что?..

Видимо, ее согласие на преподавание в ГИТИСе было одной из этих «зацепок»…

В 1993 году несколько занятий на театроведческом факультете ГИТИСа она посвятила А. В. Эфросу.

ИЗ ЛЕКЦИИ Н. А. КРЫМОВОЙ

Состояние сегодняшнего театра обусловлено очень важной проблемой: работой режиссера с актером. А. В. был единственным режиссером, который владел чем-то высшим в этой сфере театра.

Работа с актером — это диалог, а потом и разговор со многими, в котором режиссеру нужно добиться понимания, не требующего словесной логики. И тут у самых больших мастеров возникает свой язык. Особенный.

Многолетнюю постоянную связь режиссера и актеров окружающая жизнь сильно разрушает. Но лучшее в режиссуре А. В. было основано именно на этой связи. Очень многие актеры, выросшие на режиссуре А. В., когда остались одни, оказались как рыба на песке, по разным, конечно, причинам. Но другие, натренировавшие в себе нечто такое, что давал им А. В., — они пошли дальше и, с кем бы ни работали, работают замечательно.

В процессе репетиции, а не на лекциях, не теоретически, не в студиях А. В. вкладывал в актеров то главное, что теперь называется театром Эфроса. И здесь было много этапов, все видоизменялось. С чего все началось? В свое время и меня, и его толкнули определенные обстоятельства к М. О. Кнебель. Жизнь дала нам возможность тогда приобщиться к самой основе профессионализма, и не только режиссерского, но нашего — людей, пишущих о театре. Курс Кнебель и Попова в то время был особым. Очень притягательным. Там все вертелось вокруг К. С. Станиславского и его системы. Мы тогда были все очень этим поглощены. А. В. владела одна идея — разобраться в том, что это за метод такой?! И это все нам открывала М. О. Кнебель. В ней была такая заразительная сила таланта, темперамента — что мы все, и даже Попов, просто не могли устоять. Она замечательно показывала, а на показе искусство режиссера держится больше, чем на умственных логических рассуждениях. Кнебель всю методику Станиславского парадоксальным образом превращала в блистательный показ на сцене. (Таким мастером показа был когда-то и Вахтангов. Он вообще не теоретизировал, нет никаких собраний его сочинений.)

И возникала очень интересная тема: в какой мере это все нужно актеру и какой актер способен этот показ подхватить, развить и сделать своим.

В репетиционном процессе современного режиссера обязательно должен быть показ. Это особое мастерство концентрации своей творческой энергии, которое может быть продемонстрировано буквально в секунды. Концентрация образной энергии, которая переходит в энергию психофизическую и поражает наглядностью. А дальше вы уже реагируете: или это вас парализует, потому что вы повторить не можете, или в вас затрагиваются те центры, которые реагируют именно так, как надо режиссеру для его художественной задачи.

М. О. Кнебель, к которой попал А. В. Эфрос, вовлекла его в свою работу и очень быстро оценила как человека талантливого. Но послушным учеником А. В. никогда не был, не потому, что не хотел, а потому, что совершенно во всем был независим, особенно когда дело касалось того, что она не могла понять. Закваска, которую А. В. получил от нее, давала свои плоды, но уже в его собственном театральном деле. Это уже было — только его. И тут Мария Осиповна многого не понимала, так как они с А. В. были все-таки людьми разных поколений.

В основе режиссуры А. В. — знание жизни и психологии человека, точное ощущение, где в этой сфере возникает фальшь — слух на «правду жизни» был у А. В. идеален. Интересный парадокс заключался в том, что в это же время МХАТ пошел совершенно иным путем — абсолютного вранья. Все было тогда во МХАТе искалечено, хотя внешне существовал почет, награды и т. п.

После Рязани Эфрос оказался в ЦДТ. И тут возникло то, о чем теперь все говорят с восторгом и тоской: А. В. начал репетировать «Ромео и Джульетту». Репетировали ночами после спектаклей, с азартом, с восторгом, у режиссера, который сам только что освоил этот метод «действенность обнажи» и очень хотел на практике все это применить. И все актеры с азартом этим занимались, без всякой перспективы когда-нибудь сыграть этот спектакль на публике. И вот тут, может быть, и родилась эта школа Эфроса, если это так можно назвать. Хотя никакой школы, в общем-то, и нет. А есть только те связи, которые тогда устанавливались между актерами и режиссером, и устанавливались накрепко. Поэтому, когда А. В. должен был уйти из ЦДТ, естественно, за ним пошли актеры, которые ему верили. Благодаря режиссеру они поняли, к какой профессии принадлежат, они поняли это всем своим организмом и превратились в некий совершенный инструмент, поэтому были готовы идти за А. В. на край света. И это никак не унижает актерского достоинства, а наоборот — все великие актеры совершенствовали себя до самой смерти. А актеры, которые не соображали, как им и для чего совершенствоваться, отстраненные А. В. от ролей, стали впоследствии образовывать силу, которая разрушала не один театр.

Репетиции А. В. обладали такой силой магического воздействия, что актерам казалось, что они — гении, и они уходили с репетиций с сознанием того, что они могут все. Но главное в репетициях А. В. — это то, что в итоге давало абсолютное понимание человека человеком и выход к тому качеству общения, которое могло дать тон. Тон роли. И, исходя из этого верного тона, вся роль так прорабатывалась, как в музыке — партия, что уже ничто ее никуда не сдвигало.

Нахождение этого единственно верного тона подразумевало огромную подготовительную работу режиссера дома. Способы работы А. В. естественно менялись от репетиций «Дон Жуана», где в этюдах и в живом анализе мозги, сердце и нервы актеров тренировались замечательно, до Швеции, где Эфрос вел семинар и показывал, как он репетирует. Это было очень интересно и очень трудно. А. В. был нездоров, и в то же время было видно, как для людей разных национальностей открывается то, что он открывал для себя много лет назад и потом владел как мастер. Было очень интересно наблюдать, как А. В. верно говорит нужное главное слово и делает это очень вовремя — и весь репетиционный азарт переходит в новое качество. И все только рты раскрывают — как это здорово у них получилось! А. В. замечательно тогда справлялся с этой очень большой и очень разной аудиторией.

Его репетиции — это почти наглядная, почти видимая жизнь какой-то антилогики, в которой была самая большая правда поисков вместе с актерами.

Сначала по кусочкам, потом — в целом. И главная задача была в том, чтобы докопаться до того, что мы называем «решением спектакля вместе с актером». Это очень тонкие вещи, которые требуют большой мобилизации от режиссера.

Ему было необходимо в процессе репетиции вытащить из актера все его лучшие данные, о которых он сам, может быть, и не подозревал, и сделать этого актера самым нужным в спектакле, подвести его к тому, что есть роль. И в этом не допустить никаких ошибок, не поломать природу актера, а дать ей свободный выход. Способы, которыми это производилось, менялись — от педантизма некоторого до кладовой секретов, где один секрет лучшего другого.

Он никогда и ничего не менял в пьесе, которую ставил. Если бы возникла такая тема, как работа А. В. с драматургом, нужно было бы на этом и поставить точку. Никакой работы с драматургом никогда не было. Если он брал пьесу, то он искал в ней такие вещи, на которые талантливый драматург выходил чисто интуитивно.

И когда А. В. извлекал их и говорил драматургу, тот ошеломленно соглашался. Абсолютная сосредоточенность Эфроса на задачах извлечения главного из пьесы, потом втягивание в это актеров и построение из пьесы нового дома под названием «спектакль» — это и было способом работы А. В. с актерами.

В 1989 году я бывала у Натальи Анатольевны почти каждый день. Помогала разбирать архив Эфроса.

— Знаете, Марина, тут кое-кто спрашивал, кто вы такая.

— Ну и что? Сказали бы «нечто среднее между домработницей и секретаршей».

Потом было много шуток по поводу «нечтосредней».

ИЗ ЛЕКЦИИ Н. А. КРЫМОВОЙ

Я бы хотела сказать кое-что об одной из постоянных забот и мыслей Анатолия Васильевича. Эта мысль касается положения театра. Чисто интуитивно его тогдашние мысли были обращены в сторону сегодняшнего театра очень верно.

С кем я ни разговариваю из актеров, которые серьезно относятся к творчеству, к театру, — поразительно одинаково они говорят о своем самоощущении в театре. Не все, конечно, но многие. Они бродят из антрепризы в антрепризу, занимаются какими-то странными проектами с зарубежными театрами. И из всего этого выходят с ощущением очень тяжелой оскомины. Удачи, истинно творческие, бывают здесь очень редко. Некоторые замечательные актеры так поистаскались по антрепризам, что уже не знают, что им дальше делать. Это театр, подчиненный законам западного театрального рынка, у нас толком не изученным и изуродованным. Природа русского театра — другая. Не лучше и не хуже, просто — другая. Наша театральная культура в принципе Америке не нужна, так же, как их культура не нужна нам. Нужны знакомства, контакты, взаимное познание, но не копирование.

Важнейшим стимулом сейчас для актера становится зарабатывание денег — от этого никуда не денешься, такова забота государства о театре. В работе Эфроса все было противоположно этому. Не потому, что он жил в другое время, а совершенно природно противоположно.

Эфрос работал в тех обстоятельствах, которые предлагала ему жизнь. Он не выбирал. А жизнь предлагала ему весьма трагические обстоятельства. Судьба бросала его в разные театры. Но когда он работал и работа удавалась, он чувствовал, что актеры идут за ним, ощущал их заряд бодрости, здоровой рабочей энергии. Возникал любовно творческий контакт с актерами. Поэтому и возникали замечательные спектакли.

Были, конечно, и конфликты. Но они были творческого порядка.

Скажем, Фаина Георгиевна Раневская постоянно находилась в состоянии человеческого одиночества. И основания для этого были. Но ее тоска по контакту с художниками и ее желание играть — самое существо ее характера. «Глыба таланта» — и неуправляемая, и прекрасная, и полная юмора, одновременно — большой ребенок… Эфрос в спектакле «Дальше — тишина» встретился с природой великой актрисы. И не все гладко было во время репетиций. Сам А. В. говорил про Раневскую: «Я ничего не знаю о том, что сделает она в следующий момент. Она непредсказуема». Но он приходил от этого не в ужас и в растерянность, наоборот, в состояние азарта, интереса. Это были те самые замечательные отношения, по которым скучает любой творческий человек.

С Высоцким у Эфроса складывались, пожалуй, самые идеальные отношения и в театре, и на радио. Бесконфликтные. Немногое было ими сделано вместе, но тут было абсолютное доверие одного человека к другому на основе идеального слуха к жизни, к музыке спектаклей (такой же слух, с точки зрения А. В., был и у Калягина, Янковского, Вертинской, Волкова). С Высоцким они понимали друг друга с одного звука, не только музыкального, конечно, но и психологического. Поэтому Высоцкому можно было давать любые задания, особенно на радио, самые трудные, и как угодно их формулировать. Тот всегда все понимал сразу. То, что А. В. удалось его ввести в мир радио, было большой удачей и для Высоцкого, и для Эфроса. Тогда существовал общий «запрет» на Высоцкого. А на радио было более спокойно, и потому возникли и «Мартин Иден», и «Незнакомка», и «Маленькие трагедии». Так было зафиксировано это совместное замечательное актерско-режиссерское творчество.

Любовь определяла весь театр Эфроса. Именно это чувство. А. В. обладал великим свойством — стирать тряпкой все негативное перед репетицией, все конфликты, все мелочи, все то, что засоряет ежедневное общение людей друг с другом. Это великий профессиональный и человеческий дар. Он умел в работе смотреть на неприятного ему человека влюбленно, как на художника. Он не подделывался, лицемерие не было ему свойственно. Он мог человечески абсолютно не принимать какого-то актера, страдать от его недостатков, но в работе все это стирал.

…Наталья Анатольевна часто вспоминала Леонтьевский переулок. Время ее юности: «Там все было через окно. Мы жили на первом этаже. Я выходила и входила в свою комнату, конечно же, через окно. Так было удобнее. Толя за мной часто наблюдал через окно снаружи. Помню, как-то пришел и говорит:

„Целый час смотрю и думаю, сколько времени можно есть яичницу, уткнувшись в книгу?..“».

…Теперь в доме, где она жила, какое-то посольство или правительство. Как-то мы с ней проходили мимо.

— Давайте, Марина, зайдем. Я покажу вам окно…

— Да ни за что не пустят!

Но все-таки упросили милиционера и под его бдительной охраной вошли во двор. Но лучше бы не входили. Все было давно перестроено. Все окна ее квартиры на первом этаже были замурованы. Но, как ни странно, только окно ее комнаты осталось прежним.

ИЗ БЕСЕД С Н. А. КРЫМОВОЙ

…В Рязанском театре его очень полюбили. В 1953 году я приезжала туда к нему. Помню, он пришел в гостиницу и говорит: «Знаешь, Наташа, меня сейчас поздравляли в театре». Я говорю: «С чем?» «С тем, что врачи-то, оказывается, никого не убивали!»

Время работы в Рязани было еще для него каким-то плаванием по течению…

Что он там ставил? Что давали, то и ставил. «Собаку на сене», «Любовь Яровую». В этих спектаклях не было ничего необыкновенного, но постепенно его репутация какая-то устанавливалась. М. О. Кнебель просила его помочь ей в работе над книгой о действенном анализе, он погрузился в работу с головой.

И когда М. О. попала в ЦДТ, первое, что было сделано, — его пригласили в этот театр.

С этого момента, я думаю, и начинается его серьезная, рабочая, творческая жизнь. Театр, которым тогда руководил К. Э. Шах-Азизов, был детским. За те 10 лет, которые там проработал А. В., все очень изменилось. Изменилось настолько, что можно было сказать: «Куда идет московский зритель? Он идет в ЦДТ». Именно там происходило оживление театра на основе именно этого метода «действенного анализа». А. В. никогда не был педагогом и не тяготел к этому делу. Но тогда в ЦДТ его педагогика очень органично растворялась в актерах, были фантастически живые репетиции. Возникали свои актеры. Свои, потому что понимали с полузвука, с полуслова, которые в работе тоже находили — все. Возникало то, что потом и вело его по жизни, что стало абсолютной привычкой, натурой, верой в актеров.

Процесс работы тогда был радостный, прекрасный еще и потому, что это совпало с появлением драматургии В. Розова. Уже были поставлены все знаменитые розовские спектакли, но Кнебель ушла из театра, и встал вопрос о том, кто им будет руководить. И вдруг старые актеры, члены партии, пошли в райком и сказали: «Только не Эфрос. Он — беспартийный, еврей и вообще на роль руководителя не имеет никакого права». Вот тут возник конфликт, который дальше сопровождал всю его жизнь. Это был первый тяжелый удар для него. Но вообще период его работы в ЦДТ был очень радостным.

Постановка пьесы «В добрый час» была замечательна абсолютной новизной и раскрепощенностью, которая была в актерах. А. В. потом писал в своей книге, что никогда не видел таких прекрасных открытых лиц зрителей, как на этом спектакле.

Спектакль «Друг мой, Колька» был рассчитан на детей. Но в течение почти всего первого года, пока шел спектакль, попасть на него детям было невозможно, потому что успех был совершенно фантастический и вся взрослая Москва хлынула на него потоком. А задумывался он А. В. как бы совершенно без претензий на событие. На этом спектакле, кстати, было проявлено то, что А. В. совсем не педагог. Его должны были назначить педагогом в студию детского театра. Он пришел и сказал, что не знает, чем ему заниматься, и сказал: «Давайте попробуем что-то сделать через спектакль». Появилась пьеса Хмелика. И прямо со второго курса эти ребята, которые были подобраны для ЦДТ и, по существу, еще ничего не умели, — сразу вступили в процесс репетиции. И все тот же «действенный анализ», постепенное нахождение сути пьесы, ее зерна, привел к замечательной степени свободы и понимания искусства.

Я помню, как сидела в зале, а рядом со мной сидел какой-то мальчик. Но он не сидел, а от возбуждения — стоял. Он простоял весь спектакль. И когда Тоня Дмитриева, игравшая пионервожатую, делала что-то нехорошее (издевалась над Колькой и т. п.), он тихо говорил: «Засранка, ух, засранка!» — видимо, понимая, что он, как в зеркале, видит то, от чего страдает сам в жизни. И вот тут, видимо, с ним и происходило то самое «очищение» искусством.

Все, о чем я сейчас рассказываю, написано в книгах А. В. Три из них написаны им самим. Его нервами, его даром компоновать текст. Я к этому не имела никакого отношения, хотя существует легенда, что я эти книги чуть ли не писала. Это неправда. Я не владею даром его монтажной композиции. Я имею отношение только к четвертой книге, потому что она в моих руках получила завершение, когда А. В. уже не стало. Года два, понимая, что это мой долг и я должна вступить в ход его мыслей и что-то сделать, я работала. И все, что осталось на его рабочем столе, было скомпоновано в книгу… И если в четвертой книге мне удалось «исчезнуть» самой, то это как раз то, чего я хотела.

Теперь этот четырехтомник вышел.

«Милая Марина!

Объяснять Вам, что означает для меня выход этих книг, не нужно. И это уже прекрасно. Значит, я верю, что Вы меня понимаете. Не совсем. Но — в главном. А держаться надо за главное. Мелочи — это мелочи. Надо это помнить всегда. Дороже этих книг и всего, что связано с А. В., у меня ничего нет. И так будет всегда. Поэтому несколько затруднено мое общение с людьми и с миром.

Я Вам за многое благодарна. И верю, что мы всегда вместе.

Н. А.

30.12.1993 г.»

ИЗ БЕСЕД С Н. А. КРЫМОВОЙ

А по названиям книг, Марина, очень понятно, как, например, художник живет, взрослеет, как меняется его отношение к профессии.

Первая книга называется «Репетиция — любовь моя». Она написана молодым режиссером, когда он всех любит, всем верит. Это, пожалуй, самая легкая его книга. Ее все любят и даже несколько поколений актеров и режиссеров знают наизусть.

Вторая книга — может быть, самая глубокая — «Профессия — режиссер». Если ее внимательно читать режиссеру, то после этого ему вообще уже можно ничего не читать на тему этой профессии. Там в очень простой и легкой форме раскрыты, по существу, все секреты режиссерской профессии.

А название третьей книги имеет свою историю. В первом издании она называлась «Продолжение театрального рассказа». А в четырехтомнике она называлась «Продолжение театрального романа». Именно так когда-то ее хотел назвать сам А. В. Тут, конечно, есть аналогия с булгаковским «Театральным романом». Но она как раз и смущала, поэтому тогда так назвать третью книгу не разрешили.

Четвертой книге я не решилась дать название, так как оно не было подсказано им. Поэтому так и осталось — «Книга четвертая».

Название глав в книге — иногда его. Например, «Парадокс об актере» — это название его статьи, она была напечатана. Я только кое-что дополнила. «Как я учил других» — тоже его название. Эта глава должна была быть в третьей книге, но не вошла туда.

«Что за дом такой» — я так позволила себе назвать главу о Таганке, потому что песня Высоцкого «Дом» была неким камертоном к спектаклю А. В. «На дне», и вообще эта песня оказалась пророческой по отношению к театру на Таганке и Эфросу. А. В. постоянно удивлялся, что за дом такой, и думал, что его можно было сделать более светлым, верил в это…

Глава «Мизантроп» — это название последнего спектакля А. В. Судьба мольеровского героя — нечто очень для него личное, и Мольер — его постоянная привязанность.

Глава «Перемены» — название наброска статьи А. В., где проблемы наступающей другой жизни и, в частности, фильм Абуладзе «Покаяние» занимали его мысли. Выход этого фильма много значил для А. В. Тогда его очень заботил вопрос: «Что будет с фильмом?» Для того времени это был не пустяк. Я помню, как А. В. встретился с Горбачевым (он пришел на Таганку смотреть спектакль) и стал ему рассказывать про фильм, которого Горбачев не видел. А потом вдруг испугался и дома сказал мне: «Вдруг я что-то не так сделал и „заложил“ Абуладзе?» И стал ему звонить в Грузию. Но Абуладзе потом приехал в Москву, все обошлось — фильм вышел. Это был последний момент радости А. В.: что-то пробивает железный застой в государстве.

Вообще четвертая книга более драматична, чем остальные. Потому что в нее вошла самая болезненная история, через которую он прошел, — это распад и конец Театра на Малой Бронной.

Сохранилось очень много его писем к актерам Бронной, написанных в этот трагический момент. А. В. верил поначалу, что их (актеров) можно остановить, не дать театру умереть. Потеря этого театра была для него очень тяжелой. Поэтому эта тема так важна в четвертой книге…

Надо сказать, что А. В. вообще любил писать. И все его книги построены, если так можно сказать, на очень тонком монтаже. Он свободно перебрасывает, скажем, мысль о природе к сцене, от Хемингуэя к Чехову и т. д. Это процесс мысли — очень естественный, жизненный, как человеческий день. Вот этот свободный ход мысли, который можно превратить в художественный, — он им владел замечательно.

Но очень много осталось за «бортом» четвертой книги. Я думаю, что когда-нибудь можно будет подготовить сборник его статей, стенограмм репетиций (они все записаны во МХАТе). Кроме того, очень много записей репетиций присылают мне его ученики. Поэтому здесь тоже будет много работы. Но это, наверное, уже и без меня…

Но, как ни странно, после выхода этого четырехтомника я стала как-то легче писать. До этого я (7 лет) не могла продохнуть, как мне было тяжело. И надо было многое скрывать от близких. А сейчас я дышу уже легко. Может быть, потому, что я выполнила свой долг перед своим самым любимым человеком…

…Крымова часто говорила мне, что Эфросу очень нравилось работать на радио:

— Во-первых, он там чувствовал себя совершенно свободным, в компании очень хороших профессионалов. Легко было работать. И на телевидении — тоже. Но добиться всего было невозможно. Он, например, в свое время добивался, чтобы ему разрешили сделать «Мастера и Маргариту».

Ему говорили: да-да, но сначала давайте сделаем «Герой нашего времени». Приходил домой А. В. и говорил: «У нас есть „Герой нашего времени“?»

— Да, есть.

— Давай.

Прочитал и говорит: «Надо еще доказать, что это гениально».

— Как?!

— А так. Все-таки он (Лермонтов) с комплексами. А Пушкин без комплексов.

И пришлось А. В. доказывать. И он это сделал вместе с Далем и замечательной компанией актеров. Даль, с его идеальным слухом к слову (он прекрасно читал Лермонтова), понял и уловил все. На роль Грушницкого, к удивлению многих, был приглашен Миронов.

Была собрана прекрасная компания, и получились «Страницы дневника Печорина», а не «Герой нашего времени». Главное в этом телефильме — это состояние двух людей перед смертью, перед концом. И когда один из них убивает другого — он убивает и себя тоже.

Потом опять. Пришел к Лапину. Надо делать «Мастера и Маргариту».

— Да, конечно, хорошо. Но хорошо бы, если бы Вы сейчас сняли спектакль Раевского «Милый лжец». Надо было работать. И он хорошо снял «Милого лжеца». Но это не было его собственным рождением. Некоторые работы на телевидении тоже сделаны таким образом.

Я ему говорю: «Что ты на все киваешь головой в знак согласия?»

«Ну, во-первых, никогда не знаешь, что из этого произойдет. А во-вторых, если мне не понравится, я успею сказать „нет“. А тут я подумаю».

И думал. И ему открывался Лермонтов.

Во время записи он заучил все роли в «Каменном госте». Потом сказал: «Нет, что-то не то. Володя не в форме. Не получилось». Потом Высоцкий умер. Прошло какое-то время, и А. В. собрал компанию, которая интонационно ему была нужна, и пленку Высоцкого использовали. А дальше шел тончайший, скрупулезный монтаж, который вообще не заметен никому. И получился прекрасный спектакль.

Актеры, которые с ним работали на радио, говорили, что никаких особых репетиций не было. Он просто давал тон. А. В. собирал на радио людей с абсолютным слухом к слову, к звуку. Его совершенство слуха — уникальное качество, которым он обладал.

Ведь не случайно А. В. никогда не смотрел свои спектакли, даже премьеры. Его слух был настолько обострен, что он слышал уже в только что рожденном спектакле столько фальши, что дело доходило до сердечных приступов. Поэтому он слушал, включая трансляцию, в каких-то местах, которые (он знал) дают ему понять, правильно идет спектакль или нет.

На радио сохранилось для будущего именно то, что и есть его наследие. То же самое и на ТВ. Если это берегут, например, фильм «Таня».

Кстати, я все Ольгу Яковлеву «толкаю» на радио, она должна там быть. У нее голосовое богатство уникальное — как у Бабановой. Она читала на вечере, посвященном А. В., Ахматову: всем показала эту высоту, показала то, во что я всегда верила и не раз говорила: «Оля, не бойтесь, делайте программы — Ахматову, Цветаеву — это все ваш материал». Она замечательна в этом голосовом богатстве…

ИЗ БЕСЕД С Н. А. КРЫМОВОЙ

Конечно, вы правы, Анатолий Васильевич — режиссер «вечных тем», и ту долю «вечного», которая в нашей убогой и странной драматургии существовала, он, сначала не думая, интуитивно, а потом сознательно оттуда извлекал. То вечное, что и в нашей жизни существует при любой ситуации, то, что построено на великих заповедях или нарушении их. Так вот, А.В. именно это умел извлекать из пьес, хотя актеры иногда не понимали, что он делает и почему так мучается над какой-то пустяковой сценой. Иногда он даже мне что-то объяснял. Я теперь мучаюсь — почему мало спрашивала, слабо к этому прислушивалась. Как-то на какое-то мое замечание он ответил: «Знаешь, я пока не доберусь до того, что здесь в каждой сцене вечного, и не найду способ, как туда завлечь актеров, — не успокоюсь». Это, по существу, было основой его режиссуры. Но я почему-то нигде, ни у одного критика не читала про это. Скажем, «На дне» на Таганке — пророческий спектакль. Проблема «дна», проблема изуродованности человеческой души, проблема темных инстинктов, которые оживают на дне и могут поглотить все, — все это было в спектакле очень ясно обозначено.

И Таганку тоже надо было поднимать со «дна». Надо было дворовую стихию, которая нашла свое великое отражение в творчество Высоцкого, но других — губила, переводить в другое качество. Поэтому на роль Альцеста он смело назначил Золотухина, несколько закостенелого в ролях русских мужичков.

Знаете, Эфрос был не «советский» режиссер. Мне это стало по-настоящему понятно только в феврале 1987 года, когда театр на Таганке повез в Париж по приглашению Стрелера спектакли Анатолия Васильевича уже без него. Эфрос всех сильно перерос. А тогда таких слов (о несоветском художнике) еще не употребляли.

Почему он иногда очень сердился на критиков? Не потому, что его сильно обидели или не поняли. Он не переносил внутреннего плебейства, которое в нас в годы советской власти втиснули, а в него почему-то не втиснули…

ИЗ ЛЕКЦИИ Н. А. КРЫМОВОЙ В ГИТИСЕ В 1993 ГОДУ

Все, что Эфрос делал на телевидении, отличает, прежде всего, максимальная сосредоточенность на том, что есть искусство. Можем ли мы на этом маленьком экране уловить нечто такое, что имеет отношение к большому искусству? Чаще всего улавливаем мало. А А. В. верил и делал то, что можно назвать без скидок — высоким искусством.

У него на экране всегда крупным планом актер. И вот этого актера он нежно и преданно любил и безошибочно выбирал. Это были времена Ленкома — три счастливых года в жизни режиссера, когда он впервые и безоглядно почувствовал, что в его руках люди, которые ему верят, очень талантливые, и он может делать то, что хочет. У него были определенные вкусы и привязанности. Поэтому в каждой его телевизионной работе можно заметить то, что называется мировоззрением художника. Его мировоззрение было абсолютно независимо от того, что мы называем политикой, и от смены тех или иных политических состояний общества. Он был суверенен, независим и неуязвим в том, что называется мировоззрением.

Иногда то, что было в театре, он переносил на телеэкран и чувствовал, что получалось совершенно иное. Он поставил в театре «Мой бедный Марат» и не случайно на телеэкране назвал это «Марат, Лика и Леонидик». Три человека связаны в такой узел друг с другом, что именно этот узел и есть стилистика спектакля.

Его работа в Ленкоме кончилась на спектакле «Мольер». Было понятно, что руководителям театра нет дела до искусства. Режиссера и актеров отрывали от тех зрителей, для которых они работали. Конечно, это была трагедия. И когда на телевидении появилась возможность поставить «Мольера», конечно же, А. В. схватился за это. Он понимал, что рискует, и действительно рисковал. В «Мольере» речь шла о том, что происходит с великим художником, когда он по духу своего гения сталкивается с властью. Образ Мольера и самого Булгакова были до невероятной степени близки А. В. Я помню один разговор с ним, когда он думал о том, кто может сыграть эту роль на телевидении, я говорила ему: «Ты, ты!» Но, естественно, он не пошел на это. На роль Мольера тогда был утвержден Любимов.

У Эфроса в литературе были свои привязанности, он любил Пушкина, Булгакова, Хемингуэя. Не просто любил, но и замечательно знал. Его книга «Профессия — режиссер» заканчивается страничками, посвященными Хемингуэю. Он читал и перечитывал его без конца. Знал наизусть. Персонажи оказались максимально приближенными к нам, когда А. В. поставил «Острова в океане». Это, может быть, самое личное, самое интимное его создание на телевидении. Персонажи Хемингуэя все время предчувствуют беду. Живут в этом предчувствии. Это было и ежедневным состоянием самого А. В., хотя никто, даже из близких людей, этого не замечал. И мысль о том, что вся жизнь состоит из потерь, — это и его мысль.

…Как-то у нас зашел разговор о работе Анатолия Васильевича в кино: «Здесь ему было сложнее, потому что несколько фильмов, которые он сделал, были для него знакомством с совершенно неведомым ему жанром. Сопутствовал этому, конечно же, лучший материал зарубежного кино. Он „молился“ на Феллини, знал его назубок, в своих книгах постоянно к нему возвращался. Это кино было постоянно материалом его раздумий.

Поэтому, когда однажды пришло письмо от Феллини, конечно, это было событием, которое потрясло наш дом.

Но А. В. признался как-то мне, что понял кино как искусство только в последнем фильме „В четверг и больше никогда“…».

ИЗ БЕСЕД С Н. А. КРЫМОВОЙ

Мне трудно говорить об этом фильме, так как у меня с этим очень много связано. Вы знаете…

Помните, мы говорили с Вами о Коктебеле. О том, что летом надо туда ехать и попрощаться с этим местом. Коктебель я видела еще перед войной, почти таким, каким он был при Волошине. Я тогда была еще маленькой, но навсегда осталась память об этом и коробка с камушками. Сейчас от того Коктебеля осталось только некое подобие. И вот так в нашей жизни происходит многое. Мы всегда с чем-то прекрасным прощаемся. Я про Коктебель заговорила не случайно, потому что время, когда снимался фильм «В четверг…», у меня осталось в памяти как какой-то сон, удивительный, не совсем реальный. И это странным образом, косвенно, вошло в фильм и пронизало его.

Что я, собственно, имею в виду? Вот это печальное исчезновение естественного в жизни. И беспомощность людей перед этим исчезновением. Всеобщая беспомощность, можно сказать, в мире.

Это очень горькое ощущение, но от него никуда не уйдешь… Когда для фильма выбиралась натура, нашли замечательное место. Заповедник. Хотя тогда над ним висела серьезная угроза, я надеюсь, что все-таки это место и теперь существует в том виде, что и тогда. Это Приокско-Террасный заповедник на Оке, напротив Пущино. Когда мы туда приехали, я долго не могла опомниться. Мне казалось, что это чудо я когда-то в детстве уже видела, вот так, как я видела Коктебель.

Я сейчас говорю о том, что существовало как бы вокруг фильма, но многое, включая людей, живших в этом месте, вошло в фильм. Например, лесник Виктор, которого нет в сценарии Битова. Это реальный лесник, в доме которого мы жили…

В эту природу мы попали в мае, когда цвела черемуха и так пели соловьи, что мы все ходили обалделые от этого. Пели, казалось, миллионы соловьев, и спать было просто невозможно. Казалось, что весь дом окружен какими-то сумасшедшими музыкантами.

Мы жили там до сентября. Вся природа менялась постепенно, а мы в этой первозданности существовали как среди чуда.

В фильм вошли два домика. Один — дом лесника. Двухэтажный. Другой — дом егеря с женой. В фильме — местный музей.

И вот в таком месте надо было снять фильм не только об исчезновении этого прекрасного мира природы, но и об исчезновении того естественного природного начала, которое связывает людей. Столь горького содержания не было в сценарии А. Битова, это возникло в фильме. Простенький сюжет о двух чудаковатых стариках, живущих в заповеднике, приобрел другой характер, более трагический.

Здесь был очень важен выбор актеров, и он был сделан абсолютно идеально. Это были актеры, которым ничего не надо было подробно объяснять.

А. В. только несколько слов сказал Олегу Далю о том, что ему надо сыграть. И актер как-то сразу нашел жесты и пластику, соответствовавшие образу главного героя, который сеет вокруг себя гибель и при этом вызывает к себе интерес и даже симпатию, потому что эта его человеческая опустошенность — трагична.

Даль играет очень экономно, скупыми средствами, сильно, точно. Это страдающий человек. Человек, вечно неудовлетворенный той жизнью, которой живет, ненавидящий уклад вокруг себя. Соединение личной доброты, ненависти к окружающему и какой-то жестокости.

В этом фильме Смоктуновский сыграл одну из лучших своих ролей в кино. На роль жены надо было найти актрису, в которой жила бы уходящая «порода». Таких старых актрис у нас теперь нет. А. В. позвал Добржанскую, но она уже совершенно не могла запомнить текст. И тогда А. В. сказал ей: «Ничего, Вы говорите, что хотите, а мы все потом озвучим». И она во время съемок не думала о том, что ей надо говорить определенный текст, ее не мучила необходимость запоминания.

Все слагаемые окружающей нас там жизни каким-то странным образом укладывались в будущее этого фильма. И лесник Виктор, и приехавший просто поснимать актеров фотограф Плотников (он тоже вошел в фильм как фотограф), девочки-близнецы, и ворона, и медвежата. И даже наша собака Терри, совершенно обалдевшая от естественной природы…

Во время съемок А. В. сделал все, для того чтобы сберечь природу от вытаптывания съемочной группой. Поэтому и актеры, и технические работники жили в Пущино в гостинице, а на съемку их оттуда привозили в заповедник на несколько часов.

Мы с А. В. оставались в заповеднике, так как жили в доме лесника. И А. В. все оставшееся время ходил взад и вперед по поляне, где и шла основная съемка. Я спрашивала у него:

— Что ты делаешь?

— Я отмеряю точно, чтобы завтра на съемке актеры не ступили дальше.

В этой фантастической природе он давал для съемки очень маленькое пространство, но в фильме этого совсем не ощущаешь.

Потом А. В. иногда говорил: «Жалко, можно было бы дать больше природы».

Во время съемок А. В. работал очень необычно. Это было удивительно даже для опытных работников кино. Все складывалось из каких-то компонентов, составивших потом в фильме неожиданную гармонию. Думаю, что в это время А. В. открыл для себя какой-то свой способ съемки, которым он не пользовался раньше, и другие его картины поэтому значительно слабее. Здесь он, видимо, понял, что можно сложить фильм, как говорится, из картинок. Только для этого нужно было очень точно снять ту картинку, которая важна для музыкально-символической структуры фильма.

Все в фильме крайне сдержанно. До предела. Но за этой сдержанностью чудится семь восьмых айсберга…

Секрет монтажа фильма при внимательном просмотре можно понять. Можно понять, почему А. В. монтирует кадры города и одинокого человека, который стоит на балконе. Все это вместе — некий драматический клубок о вымирающей жизни вообще. Она исчезает — эта жизнь. Так это и воспроизведено в фильме.

История выхода фильма была невеселой. Во-первых, это совпало с неприятностями у Битова (выход «Метрополя»). И в кругах киношников к нему тоже относились неважно. Фильм был объявлен «нерусским кинематографом». Тиража не получилось. Но исправлять, к счастью, ничего не пришлось. Каким он вышел — таким и остался. Он не был запрещен, но и не был разрешен. Потом его стали показывать по клубам, но в активном прокате его не было. Теперь он вошел в список мировой классики…

…Как-то зимой у нее дома Наталья Анатольевна открывает ящик стола, достает пластмассовую коробку. Высыпает на стол коктебельские камешки — агаты и халцедоны. Великолепные! И среди них находит вдруг тот молочно-розовый сердолик, который — она думала — давно потерян. И я держу его на ладони, как держала, может быть, такой же другая Марина, когда Сережа Эфрон вложил его ей в руку…

ИЗ БЕСЕД С Н. А. КРЫМОВОЙ

…Я Вам говорила, Марина, что не так часто наблюдала репетиции А. В. Но могу с уверенностью сказать, что это был радостный процесс, который превращался в мучительный, если у него портились отношения с актерами. Но он никогда не выносил эти свои переживания «на люди». И в этом был для него, видимо, процесс самовоспитания. Процесс постоянный и очень напряженный.

Он не умел отдыхать. Одно время мы стали ездить отдыхать на байдарках. И поначалу он совсем как-то не понимал природы, но потом очень полюбил такой отдых. И было очень смешно видеть, как он отправлялся, например, удить рыбу, а где-нибудь обязательно был засунут лист бумаги и карандаш. На лодке он уезжал на середину озера и там писал. Так он фиксировал то, что его занимало и мучило.

В Москве все это обрабатывалось. Что же касается вашего вопроса о работе Эфроса в Ленкоме, то там были актеры, которых он очень полюбил. Здесь он встретился с О. Яковлевой. И многие актеры, работавшие тогда с А. В. в Ленкоме, вспоминают теперь об этих годах как о самых счастливых.

Но все кончилось увольнением Эфроса. Почему так случилось? Сейчас это очень трудно объяснить, но можно. А. В. никогда не входил в открытую конфронтацию с властью. Чуждался этого бесконечно. Но он был чужой государству, этой системе существования, этой власти. Поэтому, может быть, так замечательно ее и воспроизводивший. С творческой жадностью и необычайным интересом.

В Ленкоме же все началось как бы с действия администрации, которая заявила, что спектакли А. Эфроса сборов не делают, поэтому репертуар надо пересмотреть. Не интересны зрителю «104 страницы про любовь», «Снимается кино» и «Мольер». А. В. предложил, чтобы в Управлении культуры были положены на стол какие-то данные, официальные, так как он все время видит переполненные залы на этих спектаклях. Сборы были огромные. Заварилась очень неприятная «каша».

Тем не менее в Ленкоме А. В. по-настоящему прикоснулся к классике. Там он поставил «Чайку». В это время в Москву приехал режиссер Отомар Крейча и пришел в театр на этот спектакль. После этого у нас с ним состоялся разговор, и я помню, как Крейча сказал: «Вы сейчас „Чайку“ „укатали“ асфальтовым катком. Она гораздо сложнее, а вы сделали ее плоской». Эту мысль А. В. очень хорошо запомнил, и потом, когда стал ставить «Три сестры», все время обдумывал объемность решения, полноту, многоплановость. Для него была важна мысль, что в спектакле не должно быть той отделяющей дистанции, которая позволяет смотреть на человека как на представителя какой-то ушедшей эпохи. А. В. считал, что эту дистанцию надо ликвидировать всеми способами, сблизившись с персонажами максимально. В этой постановке он уходил от мысли, что надо подражать МХАТу.

У него получился спектакль о том, что одни люди очень укоренены в искусстве, в жизни, владеют вершинами, сидят там очень прочно; другие — хотят высказать что-то, что еще не принято обществом, что еще никак не укоренено, и поэтому остаются на обочине. Это было основной мыслью спектакля, о котором высказался Крейча. Но эта главная мысль в то время была абсолютно новой. А наше сознание тогда включало только «наработку» МХАТа, и это было единственным нашим театральным багажом. После «Чайки» А. В. понял, что он только слегка прикоснулся к уникальному классическому материалу. Но ему было отпущено в Ленкоме мало времени. И поэтому с чувством недовыраженности, недореализованности он и оказался на Малой Бронной.

А идея поставить «Женитьбу» возникла как бы случайно. А. В. заболел и попросил меня принести в больницу какую-нибудь веселую пьесу. Я принесла «Женитьбу». На другой день прихожу — а он готов заплакать и говорит: «Какая же это веселая пьеса?!» Вот от этого ощущения, что в веселой пьесе заложено драматическое содержание, и родился спектакль.

Этот спектакль не записан на пленку. Не сохранен. А. В. пишет, что это спектакль о неудачниках. У каждого из женихов жениться — это прорыв куда-то. У Яичницы — избавиться от комплекса фамилии, у других тоже что-то свое. Что такое при этом Агафья Тихоновна? Что ей нужно? Счастья?

И вот этот короткий миг, когда она и Подколесин как бы объединяются, как бы они уже полюбили друг друга — и вот на этом «как бы» все и рушится…

Это был очень красивый спектакль. Устремление человека туда, к этой мысли о счастье, а потом потеря всего — вот, собственно, содержание и смысл спектакля и его магия, которая со временем, естественно, должна была исчезнуть, когда исчезает человек, создавший это, держащий это в руках…

…«Тартюф» был задуман А. В. в очень тяжелый для него момент. Были очень тяжелые отношения в театре на Малой Бронной. Это вылилось для А. В. в серьезную депрессию и плохое самочувствие. Я все думала, как вывести его из этого состояния. И пошла к Ефремову. Взяла с него слово, что он ничего никому не скажет. Ефремов ответил: «Конечно, пусть ставит у нас во МХАТе что хочет».

А я говорю: «Ты позвони Толе и предложи, как бы невзначай».

Так и договорились.

Прихожу я домой. А. В. открывает мне дверь и говорит: «Знаешь, звонил Ефремов. Предлагает что-нибудь поставить… Думаю, „Тартюфа“».

И так он отвлекся от всего, что становилось тяжелым грузом.

Есть наша семейная фотография в «Четвертой книге». Это как раз фотография в момент сдачи «Тартюфа». Все мы счастливы. Спектакль был великолепный. (Запись на телевидении этого спектакля, уже без Богатырева, к творчеству не имеет никакого отношения.)

Вот так А. В. выходил из тяжелого состояния, которое складывалось у него в театре. Поэтому, скажем, читать в его книге главу под названием «Караул» мне очень трудно, потому что видно, какие мелочи разрушают психику режиссера, от чего он страдает. Помните, он пишет: «Что сокращает жизнь режиссеру? — Шумы». А эти «шумы» постоянно были на Бронной. И он тратил массу энергии, чтобы их не было на спектакле, а еще лучше — во время репетиции. Он тратил всего себя, устанавливал тишину в театре, когда актеры репетировали.

От этого болело сердце, конечно… Вообще, профессия режиссера — это сложнейшая профессия. Она забирает абсолютно все энергию человека. Режиссер во многом жертва обстоятельств, но он и пример человека, который эти обстоятельства побеждает. Эфрос побеждал их всю жизнь. И расплачивался за это здоровьем. Я не говорю, что он уникален в этом смысле, нет. Но это очень трудная роль — роль режиссера. Это роль — дирижерская, музыкальная. И когда он измучивался отношениями с людьми, не случайно говорил: «Как завидую Брубеку. Он один может выразить что-то совершенное, и плевать ему на то, что его окружает…». Но это режиссеру не дано. Режиссер все время в гуще чего-то. И это существование в гуще человеческой, где все растаскивается, а не собирается воедино, — самая главная трудность…

…Спектакль «Директор театра» был последним на Бронной. Он был поставлен в период абсолютно разладившихся человеческих отношений и полного исчезновения взаимопонимания. А также торжества директора (Когана), одержимого одной идеей, от искусства абсолютно далекой, — держать власть в своих руках.

Как-то я сказала ему: «Ходят слухи, что тебе предложат Таганку». На это он ответил: «Давай об этом не будем говорить — это все интриги Когана. Это он распускает слухи, чтобы потом сказать: „Ага, и туда не назначили!“»

Потом это действительно предложили. А на обдумывание было очень мало времени, чуть ли не сутки. Я помню, что мы с А. В. и Олей Яковлевой стали думать, что делать. И хотя Яковлева была против Таганки категорически, но было очень понятно, что на Бронной ему оставаться тоже невозможно. А на возвращение Любимова никто не надеялся.

А. В., придя на Таганку, сказал актерам то, что думал, и другой истины тут нет: «Вам плохо и мне плохо.

А что если мы соединимся и сделаем нечто такое, что очень удивит тех, кто меня сюда назначил?..»

Был ли другой выход? Я думаю — нет. Сказать ему: «Уйди, пережди, что-то произойдет»… Это решение было не для него.

— А приедет Любимов?

— Ну и что. Есть два помещения. А потом, если Любимов дорожит актерами и театром и вернется, то можно будет сотворить вдвоем такое, что никому и не снилось!

Но случилось не так. Правда не лежит на поверхности. Она — другая.

«Лучше работать в наихудших условиях, чем ничего не делать в ожидании лучших». Вот эти слова из книги Питера Брука, думаю, можно применить к работе всех режиссеров. В них, собственно говоря, и заключается также ответ на вопрос, зачем Анатолий Васильевич пошел на Таганку.

Тогда сложилась ситуация, которая очень занимала всю театральную Москву. Ходили самые невероятные слухи про Эфроса и Таганку. Но мы были как-то далеки от этого, так как у Анатолия Васильевича тогда умирал отец. Может быть, поэтому мы чего-то, конечно, недооценили в этой ситуации.

Таганка тогда была не в лучшем виде. Но прошло время, и я спросила у А. В.: «Ну, как тебе в театре?» И он ответил: «Знаешь, никто не поверит, но Таганка — это санаторий по сравнению с Бронной. Здесь есть пять-шесть человек, которые хотят работать, а мне больше ничего и не нужно».

А. В. начал постепенно извлекать из этих актеров то, что было обстоятельствами загнано куда-то внутрь. Стали появляться спектакли: «У войны не женское лицо», «На дне». Пьеса Горького была выбрана не случайно. Из проблемы «Дна» А. В. было извлечено нечто более крупное. Остались на эту тему записи его репетиции. Он на первый план в спектакле поставил психологию дна. Или это «дно» будет нас бить, или мы сами на этом дне окажемся. Вся Россия может оказаться дном — об этом был поставлен спектакль.

Может быть, А. В. увидел декорацию этого спектакля в наше окно. Напротив стоял дом с окнами-дырами, без рам. Шел ремонт…

Я очень хорошо помню спектакль: первый акт — утро на дне. Второй акт — смерть на дне (умирает Анна). Третий акт — бунт на дне. Четвертый акт — замечательное исполнение песни. Все сидят на кушетке-матрасе и поют песню. Вообще надо всем спектаклем как бы нависала музыка — Баха, Беллини, Моцарта и, конечно, как ключ к спектаклю — песня В. Высоцкого «Дом».

«Бурю» Эфрос тоже думал поставить на Таганке. Но все как-то не складывалось.

А потом это предложили сделать на «Декабрьских вечерах» в музее Пушкина. Оказалось, это волшебная пьеса. В «Буре» (если разобраться) возникает печальная мистика, когда человек, обиженный, говорит всем: «Нет, я не буду сводить ни с кем счеты». Видимо, А. В. хотел здесь как-то и про себя рассказать. Ведь Волшебник Просперо кидает свой волшебный жезл прочь…

Постепенно очень многим стало понятно, что Таганка рождается заново, потому что резервы ее очень интересны и пьесы выбраны безошибочно. Все могло быть горько и грустно, но уже было искусство. Постепенно театр стал освобождаться от «дворовой эстетики». Эфрос примеривался к условиям Таганки, к актерским индивидуальностям. И использовал их по-своему, и растил их по-своему. И когда у актеров проснулся азарт к работе, то это была уже нормальная театральная жизнь для А. В. Со здоровьем у него было плохо, а в театре стало налаживаться. Кроме того, А. В. хотел во что бы то ни стало сохранить лучшие спектакли Любимова. Это было трудно, потому что он бьл драматургом многих своих работ. Или инсценировка его, или поэтическая композиция. А по государственным законам они должны были быть сняты, поскольку Любимов был лишен гражданства. А. В. решил этот вопрос очень просто. Он сказал в соответствующих инстанциях: «Если вы снимаете спектакли Любимова — я ухожу!» И выход был найден. Спектакли остались. Да, Эфрос вычеркивал имя Любимова — имя на афише, чтобы сохранить сами спектакли. И они были сохранены, даже вопреки желанию актеров.

Дальше, к сожалению, все оборвалось, никакого театра нет. Что будут из себя представлять эти две теперешние труппы — неизвестно. И сейчас мне, откровенно говоря, все это неинтересно, только печально видеть людей, не лишенных таланта, но заигравшихся в каких-то склоках и драках, потерявших всякое уважение к Любимову, который их вырастил.

…Знаете, Марина, театр — вообще учреждение тяжелое, сложное. Никакой идиллии во всем этом нет. В этом смысле А. В. обязан был быть идеалистом. И идеалистом был. Идеализировал очень многое, но никогда не вносил в отношения с людьми того, что мешало бы работе…

…Декабрь. За окном красновидовской дачи все завалено снегом.

А кажется, совсем недавно ходили на дальнее картофельное поле (колхозное), чтобы накопать молодой картошки к обеду. Идем, посмеиваясь и решая, кто будет стоять «на шухере», а кто — копать. И благополучно раздобыв два десятка картофелин, возвращаемся…

ИЗ БЕСЕД С Н. А. КРЫМОВОЙ

…Я всегда любила свой день рождения. Зиму, снег. А теперь, после смерти Анатолия Васильевича, у меня нет этого дня…

Я, возможно, что-то и делаю правильно, но помимо сознания. Это получается как-то само собой. Но это не внутренний голос, нет… Если бы я хоть на секунду услышала этот голос в канун того дня, хотя бы какой-то намек… Может быть, все было бы иначе…

А тогда, 12 января, он не пошел на Таганку на очередной худсовет. Оля Яковлева пошла одна, и я очень боялась, что она придет вечером и что-нибудь скажет Анатолию Васильевичу.

Но вот вечером приходит Оля и говорит: «Как хорошо, что А. В. там не было, какое счастье! Там был такой маразм!»

И ничего, абсолютно ничего не происходило во мне тогда. Где он был, этот «внутренний голос»?! Почему молчал?!

…Вообще, А. В. всегда сопротивлялся медикам. Не

хотел попадать в их «лапы». Врачам с ним было нелегко.

Они считали его «трудным» больным, он не лечился

как следует. Он продолжал жить, как жил раньше,

и после инфаркта. Все время работал. Этим держался.

И очень боялся осложнить своей болезнью нашу

жизнь. Все, кто видел его накануне

Когда-то я говорила А. В.: «Хочу жить беззаботно!» Но только теперь я поняла, что именно тогда, когда он был жив, я и жила беззаботно. Я большая эгоистка, оттого мне теперь так плохо…

…По радио идет запись «Моцарта и Сальери». Режиссер — А. Эфрос. Звоню Наталье Анатольевне. Она говорит: «Совсем не помню этой записи, но мне кажется, я догадываюсь, что он им сказал, когда они стали над этим работать: „Все равно, лучше Яхонтова это никто не сделает, поэтому вам читать надо просто, как бы по-домашнему“. Они так и сделали. И все получилось. Богатырев (Моцарт) — очень хорошо…»

Вообще режиссерская жизнь А. В. была счастливой. Иногда из него пытаются сделать страдальца, фигуру трагическую. Но он таким не был. Он страдал и мучился, как страдает и мучится художник. Моменты запретов спектаклей или столкновения с цензурой всегда были тяжелыми. И тем не менее в нем была такая сила преодоления всего этого. И столько было отработано приемов преодоления, что именно это было бы гораздо интереснее рассмотреть…

И сохранилось от его режиссуры все то, чему подражать невозможно, — его фильмы, телевизионные работы, работы на радио. Хотя подражателей огромное количество, как, впрочем, и учеников. У него можно брать много и повторять многое, но весь вопрос в том, какое качество все это приобретает на сцене…

Думаю, режиссерская профессия — это такое состояние, когда одно делается, другое — отдается другому, третье — думается, лет через пять будет, а еще что-то — может быть, на следующий год. Вот это и есть нормальное состояние художника, который есть — режиссер. Это очень богатое состояние души и очень напряженная «многостаночная» работа. Только так меня научили понимать работу режиссера. И никакие перемены в театре не убеждают меня в том, что есть какая-то альтернатива.

…Все возникает в памяти эпизодами. Как в кино. Когда-то я процитировала Наталье Анатольевне строчки из стихов Ю. Мориц:

Живи на то, что только скажешь ты,

А не на то, что о тебе сказали.

Ей понравилось:

— Так и буду продолжать!

Существует некий «актерский» ум как примета таланта. Этот специфический «актерский» ум очень точно «знает», где его истинный путь. А этот путь — подчинять весь актерский организм спектаклю, съемке.

Ум Натальи Анатольевны не делал ее рассудочной. Сдержанность, сухость и даже суровость надежно скрывали печали и страсти человека, подчиненного законам собственной индивидуальности. Ум дисциплинировал все качества: выдержку, твердость, давал силы отстаивать свою творческую и жизненную позиции.

Но кое-что, естественно, изменилось после 13 января 1987 года.

Продолжение в следующем номере.

Комментарии (0)