«Братья Карамазовы» (по мотивам романа Ф. М. Достоевского). Небольшой драматический театр.

Режиссер-постановщик Лев Эренбург, режиссер Вадим Сквирский, сценограф Полина Мищенко

Спектакль актерского курса Л. Б. Эренбурга в РГИСИ (выпуск 2017 года) недавно был включен в репертуар НДТ. Теперь в нем заняты вчерашние выпускники и артисты театра, прошедшие и продолжающие школу Мастера.

Исповедь старшего Карамазова, Карамазова-отца, звучит некрасиво и стыдно, прямо в зал. Да и кому ж, в самом деле, еще исповедоваться? На голой сцене никого, кроме Смердящей с паклей нечесаных сбитых волос, за которыми вроде как и лица-то нет. Есть судорога, мычанье, рефлекс, инстинкт и зачем-то светлое платье, изношенное, кособокое платье невесты. Федор Павлович и сам похож на бомжа — весь спектакль в старой, не по размеру маловатой женской каракулевой шубе до колен, в дешевых шароварах опустившегося «алкаша-забулдыги».

И вдруг эта гадкая до тошноты парочка дает едва ли не самую высокую ноту спектакля. Он откровенно лезет к Смердящей под юбку, и через диковатое содрогание тел зритель прозревает, видит словно распятое, распластанное на сцене тело Смердящей, запрокинутую, заломленную через край сценического помоста голову, руки, обнявшие бугорок живота, и через мгновенье выпрямившегося во весь рост Федора Павловича, бережно, даже с любованием глядящего на «сверток», закутанный в полу затрапезной шубейки. И музыка звучит, и еще громче музыки слышен плач сидящего рядом Смердякова. Это он «позвал» маму — она появилась, ведомая Карамазовым-старшим. Это он «родился», он заплакал, как плачут все младенцы в первый миг от перепуга души, брошенной в этот мир.

Когда еще я не пил слез

Из чаши бытия,—

Зачем тогда в венке из роз

К теням не отбыл я!

А как, если не с этой амплитудой — от отвращенья до «чудесного» мига, от иллюзии до отчаяния, от «края», от «ребер» пространства до бесконечной пустоты, в которую упирается торчащий посреди сцены столб, — можно и стоит ли тревожить Достоевского?

И отчего ж на вульгарном молодежном наречии «достоевский» — имя нарицательное для зануд и умников, «залипающих» в плену навязчивых идей. А еще — нынче это название отелей и баров. А еще — подспудная тема вновь обращенной «общественности», от самых «верхов» до «масс».

Снять завесу «достоевщины» с жизни как она есть, и кто знает, что там окажется и есть ли там хоть что-нибудь. Осталось ли что в наследство нынешним «мальчикам»?

Виктор Розов когда-то написал инсценировку «Братьев», да так и назвал «Мальчики». А спектакль вышел с названием «Брат Алеша», потому что времена были такие — «оттепельные», с поиском «хрустального», «прозрачного», как небо, истока. И мужественно Алеша, конечно, направлялся в мир — чтобы испытать, подпитать и закалить свою веру.

Сегодняшние мальчики жаждут Достоевского. И мастер студенческого курса пускает их — попробуйте и вы. И отправляет… на сцену, чтоб не мудрили, а телом, «шкурой» почувствовали. Испытали «проводимость» организма.

Спектакль играют «антиобстановочный». На квадратном помосте, с уклоном к зрителю, так, что неизбежным кажется ускорение в сторону зала. Посреди помоста — столб. Все. Скудный реквизит достают из «заготовок» под этой неказистой «нищей», «голой» сценой — подносик с зефиром, пара фужеров, внушительная бутылка с коричневым напитком, похожим на настоящий коньяк… Съели, глотнули, обратно поставили.

Действие «без прикрас», не романное вовсе. И философскую метафору шить к нему как-то не хочется. Метафора — обманка, провокация «нонешнего» Достоевского.

Тут ведь «просто» сцена с ясно обозначенным центром — упертым в нее столбом. Она существует, она «присутствует», и в этом «присутствии», безусловном и неотвязном, — вся цель. В доме, в комнате, на улице, в переулке, под открытым небом, в любой… пустоте сцена «вокруг своей оси». В дверь постучать, так это по столбу — как все. Лбом стукнуться об столб — как Иван. Зацепиться и висеть в воздухе поперек оси, перекладиной креста — как Алеша. Вскарабкаться доверху с петлей на шее, намотанной из Иванова шарфа, — так это Павлуша Смердяков.

Нет на этой сцене «картин», нет «страниц» романа. Есть эпизоды, один за другим, каждый точно тугой узел, не развязать и не разрубить. Безо всяких метафор, в дурном реализме никуда не деться от этой «кармической» сцены, хоть в петлю, хоть в психушку, хоть в тюрьму, а все она.

Когда, душа, просилась ты

Погибнуть иль любить…

Это был студенческий дипломный спектакль, а теперь «Братья Карамазовы» в репертуаре НДТ. Почти все главные роли остались за прежними исполнителями — молодыми начинающими актерами. Но спектакль повзрослел. Перешел в другое измерение. Сюжет романа летит по «кочкам» и «шатается», недобро ерничая и скалясь.

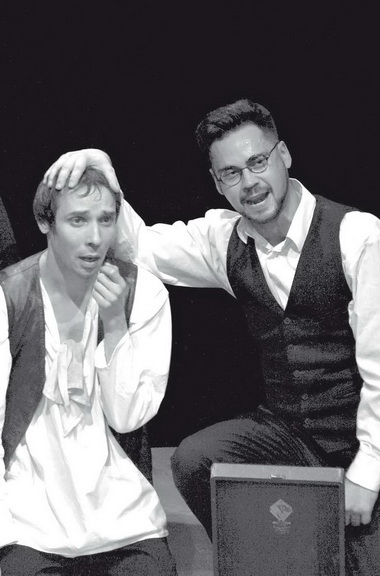

Как идут костюм и очки Ивану (Илья Тиунов): «цивильный красавчик», приличный мальчик, но «вляпался», беда. И отмахнуться бы, бог с ней, с любовью, с отцом, с братьями… но увяз, подставился, потерялся. Сцена с чертом сведена к минимуму. То ли мужичонка, замерзший в позе распятого с бутылкой водки, то ли черт в черной кроличьей шапке-ушанке, то ли бред, галлюцинация…

Дмитрий (Александр Белоусов) — натура во хмелю, шаг не крепок, «угарный». Его «качает», носит, удержу нет. А сердце доброе: вдруг отозвался на беду Катерины Ивановны, денег подарил; накрыл Грушеньку, озябшую от разочарования и боли, да в ногах прилег. Вот в этот-то миг за ним и пришли.

Алеша (Михаил Тараканов) — громкий, темпераментный. Черная ряса скрывает недюжинную силу. И требует Алеша справедливости, а ее нет как нет! Тут и сальто через голову, и судороги падучей, так что, представляется, его эпилепсия посерьезнее, нежели смердяковская.

Внятно, чисто, хорошо проложены линии женских ролей. Они и «при братьях», и сами по себе. Катерина Ивановна (Екатерина Кукуй) распыляет духи и легко оборачивается в ароматы надушенного воздуха. Вот такая она и есть: разночинно-учительская, с перебором надуманного благородства, в которое уверовала до самозабвенья. Такую ее Дмитрий отпустил. Вот уже и к подушке прислонил, и… Но отпустил. Не потому, что вскрикнула от страха и оскорбленья, а потому, что с такой нельзя и не надо. Ему Аграфена Александровна нужна — бесстрашная, рисковая.

Грушенька (Нина Малышева) так утирает потекшую «тушь», так поправляет чулки под черным платьем, подчеркивающим прелести стройной упругой молодости! А как, вся в бархате цвета бордо, с глубоким декольте — барыня!! — она заедает беду да слезы куриной лапкой и взахлеб кусает апельсин, щедро разломанный Митей, будто и не апельсин это, а хлеб во спасение голодающих!

Смешное горе.

Когда, душа, просилась ты

Погибнуть иль любить…

Вот и «отыгрывают» старшие артисты нелепость всякого сущего.

Тут и, как специально, огромные глаза госпожи Хохлаковой (Татьяна Рябоконь), одуревающей от братьев, хоть от Ивана, хоть от Алексея, потому никак они женщинам своим ладу дать не в состоянии. И умница Катерина Ивановна «блажит», и калека-Лиза «самоистязается», из ненависти к уродству выставляя это самое уродство так, что хотелось бы отвернуться.

Тут и пан Врублевский (Сергей Уманов) прислонился к столбу, ноги не держат, а компанию Ивану и Муссяловичу у подносика с рюмками тем не менее стоически выдерживает. И все-то он про них знает, хоть и слова сказать не в состоянии.

Тут и Черт, он же Трифон Борисович (Даниил Шигапов), — не какой-нибудь настоящий, не Люцифер, а так… уличный черт, каких мноооого…

Тут и Муссялович (Вадим Сквирский) — совершеннейшая, знаете ли, гадость. Тщедушный и почти незаметный, сделан из расхожего, но ядовитого вещества — мелочный, жадный, а «по ходу» еще и мстительный.

Все эти артисты прошли через спектакль Льва Эренбурга «На дне» и, значит, вышли из ада. Сам факт их ввода в «Братьев Карамазовых» дает ощущение едва не разорвавшегося снаряда, издевку в духе «инфернального водевиля».

Так и кидает театр своего зрителя от темы начала до темы конца, от сюжета, переваренного в нашей отечественной истории бессчетное количество раз, до времени сегодняшнего, осатаневшего, глупого, пустого и подловатого.

«Креста хочу!» — надрываются братья. Но это ведь игра такая: гоняются вокруг столба, падают на стул и орут во всю глотку. А потом к этому же столбу выходят в финале — в памперсах, да, точно в замедленном кино, оказываются совсем еще детсадовскими или детдомовскими… по-своему грациозными, даже трогательными.

Только один «оберег» дает им режиссер-мастер. Снова и снова возвращается романс о спящей душе, которая все ж таки помнит…

Зачем вы начертались так

На памяти моей,

Единый молодости знак,

Вы, песни прошлых дней!

И поют старший Карамазов да Смердяков.

Достоевский прочитан в спектакле не вдоль, а поперек. Поклонникам великого романа есть чему дивиться. Здесь многое в неприкрытом запале — супротив сегодняшней переваренной «достоевщине».

Потому лишь одно по-настоящему печалит старшего Карамазова (Константин Шелестун) — помолится ли кто о нем? И потому же жалкий выб… к, больной эпилептик Павел Федорович (Дмитрий Честнов) спокоен. У него свой путь. Вовсе не «лакейский», а личностный, даже как-то не по-детски карамазовский. Это путь от удивленья, когда отец ни за что ни про что в рожу плюет, а извиняясь, плевок свой жутко слизывает, — до выяснения с Иваном, кто убил, до того самого момента, когда личина сброшена, все стало ясно… и одиночество, и обида, и все! Молодой артист Дмитрий Честнов дает роль без пафоса, на таком внутреннем актерском движении, какое говорит о человеческой честности и глубоком, даже — мужественном отношении к главному мотиву спектакля. Смердяков—Честнов мотив этот ищет, подыгрывая отцу на гитаре, угадывает и принимает во всей его невозможности: старается попасть в идущие за главным голосом — вторые, ангельские ноты…

Но романс все равно не их. Романс режиссерский. И слышится он не раз в старой записи, с шорохом и помехами от «возраста» пластинки. Точно посреди нищей и голой, дурацкой нашей жизни все, что еще можно послать-подарить этим сегодняшним «мальчикам», да и всем нам заодно с ними, — старинная элегия души.

Октябрь 2017 г.

Комментарии (0)