Признаюсь: когда летом сама предложила редакции к юбилейному номеру почитать «ранний» «ПТЖ» и написать свой дневник читателя, то совершенно не понимала, на что соглашаюсь. 89 номеров «Петербургского театрального журнала» за раз не обозреть и не осмыслить, и первых двадцати не осмыслить, да даже двух — будет много. Ибо ум мой занимает невозможный и немыслимый номер «0». Как самый юный член редакции и, быть может, как самый легкомысленный, я никогда не читала «нулевой» «ПТЖ» как следует. Не то чтобы совсем не читала, но никогда — насквозь, как книгу, от редакционной статьи до списка авторов. И вот теперь, когда готовится к выходу номер 90, а за плечами журнала 25 лет жизни, села наконец и прочла «ноль» — книгу судеб, портрет поколения и такую неожиданную рифму к сегодняшнему дню…

Кто его знает, какой эта книга увиделась бы мне раньше, но сейчас я читала «нулевку», как захватывающий фантастический роман, «Звездные войны. Эпизод I», то восхищаясь, то негодуя, удивляясь или вдруг открывая для себя неизвестных авторов, профессиональных единомышленников.

Однако начнем с редакционной статьи, первой редакционной статьи Марины Дмитревской, без которых, за очень редким исключением, с тех пор не обходился ни один номер «ПТЖ». Но это, первое «К читателям и коллегам» можно перечитывать всякий раз, когда наша редакция заходит на очередной крутой вираж и кажется, что так плохо еще не было. Да-да, в такие моменты полезно вспомнить, что и лучше тоже не было, потому что «так быть должно» и ежегодные наши редакционные кризисы, неизменная болотная сырость редакционного пристанища и постоянное безденежье — это, пожалуй, программное, из самых первых «Читателей и коллег» вытекающее состояние.

И эту программу вот уже 25 лет журнал выполняет. Впрочем, и мир вокруг журнала, кажется, ничуть не поменялся: «Мы начинаем журнал в самое неподходящее время (но были ли они, подходящие?)», — пишет Марина Дмитревская. И уже теперь из 2017-го хочется прокричать туда, назад: «Все правильно, Марина Юрьевна, не было и не будет». «Журналы и газеты мучаются, многие терпят крах, в голове крутится только одно — фраза Белинского: „Тридцатый холерный год был для нашей литературы истинным черным годом… Журналы все умерли, как будто бы от какого-нибудь апоплексического удара или действительно от холеры-морбус“». Нынче печатная пресса мрет еще активнее, величина уплачиваемых театральными журналами гонораров, как и завещал путеводный Кугель, — «величина больше воображаемая», и тем не менее в эти 25 лет так и не случилось с такой легкостью обещанного «Прощайте».

Хотя те молодые идеалисты, которые начали журнал в эпоху крушения идеалов, давно уже сменились другими молодыми, а те — следующими и так далее, пока не понадобились отдельные «молодежные» редакции в составе основной, потом и они перестали чувствовать себя такими уж «молодежными»… А «клей», благодаря которому журнал выходит, все не кончается. Впрочем, наверное, уже непонятно, о чем я веду речь, и не обойтись без еще одной цитаты: «…мы начинаем, исходя из идеала, который каждый день рушится. Мы склеиваем его канцелярским клеем и продолжаем. В момент, когда клей кончится и идеал будет нечем склеить — „Петербургский театральный журнал“ напишет на обложке: „Прощайте“ — и перестанет существовать».

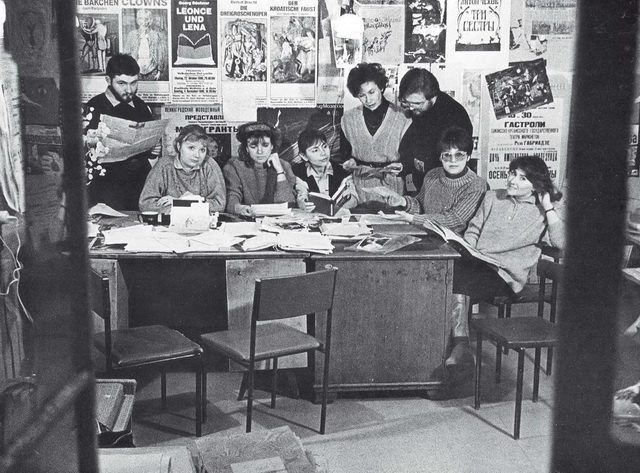

Первая редакция «ПТЖ». Л. Попов, Е. Феофанова (Вестергольм), И. Бойкова, М. Заболотняя, М. Корнакова, фотограф В. Дюжаев, Г. Ефимова, М. Дмитревская. Фото из архива М. Дмитревской

Живы ли те «идеалы», которыми начинался «ПТЖ»? Не знаю. Но время идеалистов прошло, и старые идеалы рушатся каждый день, время всех разделяет, дробит нас, проверяет на прочность. Чем же держится до сих пор «ПТЖ», что это за соединяющий его «клей»? Не что иное, как то самое легкомыслие, о котором с первых страниц «нулевки» возвещает взятый навсегда в союзники Александр Рафаилович Кугель: «Когда на склоне дней оглядываешься назад, на прожитую жизнь, то видишь, что всем, что было в ней яркого и красочного, обязан „легкомыслию“, а никак не мудрой предусмотрительности и всестороннему учету. <…> У легкомысленных людей есть свое братство, вроде масонского, нигде не зарегистрированное; но легкомысленные люди узнают друг друга по каким-то, им одним известным признакам и рады взаимно делать глупости…». Так точно и есть, и легкомысленное журнальное братство прирастает еще более легкомысленными экземплярами. Не буду лукавить: вреда от легкомыслия не меньше, чем пользы, но и польза тоже огромная, если, конечно, верить Кугелю. А Кугелю, так уж повелось, мы верим…

Манифесты первого «ПТЖ» дошли до 90-го номера, почти не изменившись, а вот читать блок, посвященный Малому драматическому театру, было удивительно и страшно. Он начинается проблемной статьей Марины Дмитревской «Для веселья нам даны молодые годы…», а заканчивается проблемной же статьей Ирины Бойковой «Потерянный рай». А между ними портреты актеров Малого драматического: Акимовой и Иванова, Скляра и Семака, Осипчука, Бехтерева, Фоменко. Это раздел удивительного идейного единства, которое сегодня в нашей среде невозможно представить. Бескомпромиссные и яростные, отчаянные тексты молодых людей, расстающихся с идеалами детства. Так мне это видится сейчас. Авторы пишут о некогда любимом театре, о любимых «Братьях и сестрах». Они обвиняют театр в том, что он гастролирует и в спектаклях своих продает Европе образ страшной, уродливой страны России. Как странно звучат сейчас эти обвинения! Они горюют, что не все вчерашние гениальные студенты превратились в больших артистов, они плачут по рано ушедшим, словно не желая помнить, что театральный мир жесток и талантливые студенты почти никогда (за редким исключением) не реализуются в полной мере. Такова уж грустная актерская судьба. И уж совсем странно, что они негодуют оттого, что режиссерская тема Льва Додина изменилась, что не любовь, а мучение воцарилось на сцене его театра. Кажется иногда, что эти тексты пишут гневные судьи, убежденные в своем праве судить, новые Боги театрального Ленинграда-Петербурга, грозные его Боги. Потому что все они, авторы номера «0», — талантливые писатели, каждый со своим индивидуальным пером, и все — бескомпромиссные, подходящие к театру с какой-то одной на всех этикой. Но это не совсем так, каждый из них (Дмитревская, Скорочкина, Попов или Крижанская) вольно или невольно проговаривается. Вот так заканчивает свою статью Марина Дмитревская: «Почему, с кем ни поговоришь про Малый драматический, — у всех или судороги, или обида, или горечь, или злость, или скорбь, но всегда — болезнь под названием „МДТ“? Может быть, потому, что не только их помнишь другими, свои надежды помнишь, но и себя в связи с ними помнишь?» Или Ольга Скорочкина в статье про Игоря Иванова пишет: «Их усталость и надлом — это моя усталость. Их растерянность и срывы — это мои личные срывы. Их провалы мое зрительское сердце не констатирует с холодком стороннего наблюдателя — уверяю: это мои провалы, и это моя душа срывается и летит в пропасть».

Молодые авторы только народившегося журнала называют героев своих текстов просто Наташами, Петями и Сипами, словно бы этим «пекашинским» «Братьям и сестрам» они тоже братья и сестры. Разгневанные братья и сердитые сестры сливаются в грозном плаче по своему обманутому поколению, так прощаются с идеалами советского театроведческого детства. В невыносимо печальном очерке об Игоре Скляре (хочется закричать: «Ну что же вы хороните артистов, которым еще и сорока нет?») Дарья Крижанская вдруг обнаруживает разочарование не только в театральных кумирах, но и в своих прошлых идеалах: «Пять лет назад, чистюля от театроведения, я сама ему [Игорю Скляру] втолковывала это в рецензии. Мол, театр свят и чист, а шумные песенки — фи, как не стыдно… А зачем?» К театру авторы беспощадны, но и к себе беспощадны тоже, к своей чистой юношеской любви, к своим простым идеалам, к умершим героям и героям живым, но разочаровавшим. Давно не было у меня такого душераздирающего чтения. Этот додинский блок, как бы он ни повлиял на его героев (думаю, что, конечно, повлиял), — все же, пожалуй, удивительное свидетельство своего времени, печальная повесть об одном талантливом поколении, вступавшем в новую эпоху.

Так, кажется, что в петербургском театральном мире это новое страшное время началось с трагической гибели Владимира Осипчука, Сипы. «Нет опыта потерь, и никто — „ни слухом — ни духом“, что уже не за горами то время, когда Володя шагнет в свое никуда, а все наше беспечное, обильно спорящее и пьющее, не столько застойное, сколько застольное поколение канет в межвременную дыру и будет там благополучно забыто», — пишет Людмила Стоковска. Так и я смотрю из своей межвременной дыры в ту, другую. Заглядываю из 90-го номера в «0», как в колодец, и лечу вниз, лететь туда страшно, но захватывающе.

Летишь и видишь, что в этом первом «ПТЖ» придумана наша жизнь на многие годы вперед: сквозные герои — Козлов, Праудин, Могучий, Габриадзе, первые байки Кочергина, первые фельетоны Пугеля… Молодые герои молодого журнала могли бы стать случайными, но не стали, продолжились, остались. И уже в «нулевом» обнаруживаю текст об одном из первых Тюремных театров. Ну вот, значит, социальный раздел у нас был всегда и однажды в № 73 «молодежная» редакция «ПТЖ» просто подхватила эту эстафету, сама того не зная. А тема просто ждала ее с «нулевого».

Читая, от больших рифм перехожу к маленьким, личным. Незнакомый автор Дарья Крижанская (где сейчас этот автор, что делает?) пишет текст о спектакле Григория Козлова «Москва. Моление о чаше» из ноября 1992-го в ноябрь 2017-го. «Мы по-прежнему живем в Ленинграде. Нескончаемый ноябрь поглотил и март, и апрель, и, забытые Богом и радостью, мы бредем, ковыляем, тащимся среди плевков и обрывков, среди полупереваренного картона, подгоняемые духовыми оркестрами и жестом просящих милостыню рук, а лицо режет ветер, и проезжающие мерседесы обдают нас грязной водой». И мы теперь тоже идем все в тот же «бесконечный ноябрь» (увы, не апрель) на спектакли, где все чаще, как и в том спектакле Григория Козлова, люди ждут, что за ними вот-вот приедет «черный воронок», идем и, как тогда, уговариваем себя: «Литейный плавает в лужах и копоти. Большой дом внушительно замер в сознании долга и чувства собственной значимости. Я не испытываю перед ним страха. Я не жила во времена, когда творился сей знаменитый миф. Мышиный фасад, угол, торец». Но это уже неправда, страх, который яростно выгоняли из себя мои предшественники, снова съедает душу, потому что спектакль о людях, ожидающих ареста, идет уже не в театрах и серые здания вновь обрели свое былое величие.

А потому это погружение в «нулевой» хочу закончить словами из текста Крижанской, которые могла бы и сама произнести в наше невеселое сегодня: «И мне жаль себя, жаль тощей жизни, где есть только созерцания и разговоры, где убогая бравада — мы нищие, но духовные — осталась слабой защитой, где тошнит и знобит, как при тяжелом отравлении, а желание легкости и веселья отнесено к разряду неприличий. <…> Несчастна страна, которая нуждается в страстотерпцах. Ведь мужество умереть — прививка тоталитаризма, а надрыв смертника вряд ли пригоден для созидательного существования. Так стоит ли продолжать почетный мартиролог?»

Нет. Нет, нельзя так закончить, хотя бы потому, что после всех этих безвыходных текстов было еще 25 лет журнальной жизни, а значит, и из очередного «безвременья» вот-вот найдется выход. Пусть уж и дальше так, на одном только чистом легкомыслии, на одном чистейшем легкомыслии, и уйди прочь, проклятое тяжеломыслие, и так тошно.

Ноябрь 2017 г.

Комментарии (0)