Г. Ибсен. «Привидения».

Комсомольский-на-Амуре драматический театр.

Режиссер Татьяна Фролова

Мы — привидения. Мы — то есть наше поколение. Наше государство — только призрак исчезнувшей советской империи. Наши бунты и революции лишь миражи революций прошлого. Мы не те дети, что в ответе за грехи своих отцов (как это было на протяжении всей мировой истории), мы — привидения собственных родителей. Так, по крайней мере, кажется после спектакля режиссера Татьяны Фроловой по пьесе Генрика Ибсена. Действие его происходит, когда (простите за избитую цитату) «все жизни, свершив свой печальный круг, угасли».

«Это что-то декадентское», — непременно прокомментировала бы Аркадина, не сильно погрешив против истины (атмосферой упадка, медленного разложения пропитано все сценическое пространство спектакля), а современному театральному комментатору нельзя не заметить, что по форме, стилю, по языку это еще и «что-то европейское, постмодернистское».

Здесь буквально слышишь тот самый «вопль в пустыне», манифестируемый «постмыслителями».

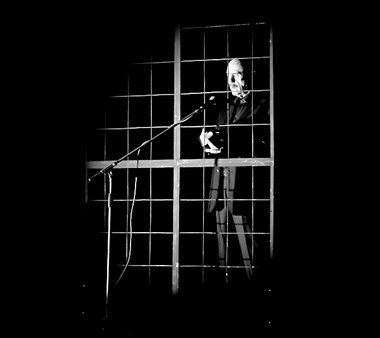

Черная голая сцена, в глубине — большой экран (на который проецируется титульный лист пьесы Ибсена, лица героев и многое другое), в центре — длинный деревянный стол, слева возле кулис — фортепиано, справа на авансцене — гора пустых бутылок из-под разнообразного алкоголя, пара микрофонов на стойках. Вот она — «пустыня» современной цивилизации.

Текст Ибсена тоже превратился в холодную пустыню. Пьеса из жизни вырождающейся норвежской аристократии XIX века изрядно сокращена, очищена и как будто лишена плоти. Режиссер оставляет только две пары героев: когда-то давно ставшие привидениями фру Альвинг и пастор Мандерс и привидениями родившиеся Освальд и Регина.

Спектакль начинается фонограммой бессмысленной «глянцевой» развлекательной радиопередачи, ведущая которой сладким голосом рассказывает о правилах поведения для обыкновенных привидений. Треп такой.

Определенно, текст этот не был записан специально, а, наоборот, выхвачен, вырван из реального радиоэфира. И своей реальностью, точностью интонаций и лексики он заставляет невольно усомниться в нашей принадлежности к существам разумным и теплокровным. Этот своеобразный театральный эпиграф с самого начала связывает нашу повседневность с сюжетом пьесы Ибсена. И появляющихся на площадке героев уже невозможно воспринимать иначе, как своих современников, носителей массового сознания, а вернее, массового не сознания, антисознания.

Первой на сцену режиссер выводит Регину Ксении Лелькиной. Происходит это еще до начала действия. Зритель подтягивается в зал, занимает свои места, а в это время героиня то меряет сцену шагами, то лениво наигрывает что-то на фортепиано. Неброская, но притягательная девушка в коротком черном платье и черных гольфах с самого начала излучает плотскую, эротическую энергию и при этом кажется живым мертвецом, аккуратно упакованной пустотой. Регина здесь словно бы и не один из персонажей спектакля, а сама сущность этого страшного мира, последняя энергия, которая им движет, тупое плотское желание, доставшееся привидениям в наследство от выродившегося человечества. Желание связывает всех героев спектакля, но оно лунатическое, полусонное. Вожделение Освальда к его сестре Регине — это лишь инерция, эхо влечения его отца к служанке, матери Регины. Влечение фру Альвинг к собственному сыну и к пастору Мандерсу тоже лишь последние колебания затухающего маятника живой жизни. Фру Альвинг Ирины Барской — женщина-вамп в черных очках, красной юбке, черном пиджаке, длинных красных перчатках и сухой, маленький, весь в черном пастор Мандерс (Федор Кушнарев) — вот кровавые авторы этого бескровного настоящего. Доминирующий в костюме фру Альвинг красный цвет рифмуется с лицами вождей, возникающими порой на экране, и с томиком Маркса, то и дело появляющимся в руках у героев, делая ее не только отдельно взятой вдовой, но и знаком целого советского государства. В пьесе Ибсена ложь фру Альвинг породила художника, обреченного выжить из ума. В спектакле Татьяны Фроловой замешенная на крови и тотальной лжи государственная система породила безликую серую биомассу.

Самый страшный и самый неожиданный в этом спектакле — дегероизировнный, деромантизированный Освальд (Дмитрий Баркевич), один из безликих детей рухнувшего режима. Маленького роста, отталкивающе непривлекательный, обрюзгший, нелепо одетый: в кедах, джинсах и дешевой розовой рубашке с номером на спине, который на нем кажется инвентарным. Это мелкое, неприятное существо должно бы в корчах издыхать у нас на глазах, в компании остальных привидений. Однако режиссер словно проводит жестокий эксперимент над зрителем и помещает нелицеприятных героев в лучи света и эффектные мизансцены, посыпает белым бумажным пеплом, окружает еще более эффектным видеорядом, озвучивает англоязычными романтическими балладами. Представляя нам в роли красоты массово потребляемую вместо нее «красивость», завораживая ритмизованным текстом Ибсена и плавно сменяющимися кадрами на экране, Фролова будто стремится к тому, чтобы, на минуту обманувшись, убаюканные, зачарованные эффектами, мы, сидящие в зале, ужаснулись своей идентичности привидениям на сцене, своей генетической приверженности поп-культуре. И как только зритель открывает в себе это сущностное сходство с героями в режиме реального времени, финал истории получает необходимый драматический градус, а актеры получают право эмоционально подключиться к происходящему, чего намеренно не делают раньше.

Ирина Барская, Федор Кушнарев, Ксения Лелькина и Дмитрий Баркевич сочетают несколько различных актерских техник: то отстраненно произносят текст в микрофоны, заставляя обратить внимание на его страшный, засасывающий, усыпляющий ритм; то похожи на марионеток, послушно исполняющих режиссерские мизансцены, то словно на некоторое время влезают в шкуру своих героев, и тогда крики и стоны их уже не кажутся сухими и безэмоциональными. Спектакль построен так, что в нем режиссер переводит зрительское внимание сначала на ритмизованный текст, потом на виртуозные мизансцены, на агонию героев, на видео на экране, где мелькают переведенные в негатив лица вождей или, наоборот, безликая человеческая масса, мерно шагающая в никуда. Это единство, сплоченность безликих, безвольных привидений и агония четырех, хоть и выведенных на сцену в качестве героев, но таких же привидений — антитеза искусственная, так же как искусственно здесь противопоставление сцены и зала, на что непрозрачно намекает режиссер. Герой ты или маленькая песчинка в массе подобных — неважно. Если ты живешь в нашей призрачной стране с ее нереальной историей, абсурдным настоящим и туманным будущим, пора уже перестать называть себя человеком, гражданином и так далее, пора уже привыкать быть привидением…

Декабрь 2011 г.

Комментарии (0)