То, как складывались мнения современников и потомков об Иде Рубинштейн, могло бы стать предметом отдельного и весьма поучительного анализа. Если вы сегодня наберете в поисковике ее имя, то на вас посыплется: «Чаровница, гибель с собой несущая», «Богачка, ставшая артисткой», «Истома страсти. Как Ида Рубинштейн стала богиней „постановочного разврата“», «Талант и эпатаж», «Какая миллионерша превратилась в самую эротичную балерину? Судьба Иды Рубинштейн»… Среди предлагаемых интернетом текстов лишь один можно назвать театроведческим — биографический очерк «Львица» авторства Карины Добротворской1. Он очень эффектен, выдает господствовавшее тогда увлечение недавно «запретными» образами: «зловещих красавиц Моро и Климта, таинственных моделей прерафаэлитов, гротескных персонажей Бердсли»2 — и в то же время огромное подозрение относительно тех женщин, кто мог бы быть такой «моделью» или воплощением (имитацией?) икон модерна. «Ида Рубинштейн была ослеплена собой, и ослепление это переходило в своеобразную форму нарциссизма. Злые критики, называвшие ее эксгибиционисткой, были, быть может, не столь далеки от истины»3. В статье много подобных предположений.

Уже в 1995 году Наталья Лазаревна Дунаева отмечала, что текст Добротворской основан на «непроверенных данных», дающихся «без ссылок на источники»4. Сама же Дунаева дотошно восстановила множество фактов биографии артистки, а также весьма серьезных мнений современников о ней.

К сожалению, большинство работ Дунаевой опубликовано в специализированных сборниках и не дошло до широкой публики5. Читая массу написанного о Рубинштейн в «популяризаторском» жанре, задаешься вопросом, чего стоят наши театроведческие изыскания… Изменит ли дело книга Виктора Борзенко — первая монография о Рубинштейн на русском языке?6 Изменят ли дело, например, публикации Елены Беспаловой, уже не один год занимающейся сотрудничеством Иды Рубинштейн с Бакстом?7

Виктор Борзенко, не раз ссылаясь на Дунаеву и явно продолжая ее дело, пишет книгу для широкого читателя. При этом проводит потрясающие архивные изыскания, чутко работает с рукописями, прежде всего — с эпистолярным словом. Может прозвучать парадоксально или даже анекдотически, но пусть сама Ида Рубинштейн считала, что голос ей (после пантомимических ролей у Дягилева) вернул д’Аннунцио, в не меньшей мере голос ей вернул и автор рецензируемой книги. Пусть многое в театральной карьере Рубинштейн было открыто зарубежными авторами и до него (монография во Франции, две в Великобритании, еще одна — в Италии; сборники, статьи, наконец, неосуществленный замысел написать биографию Рубинштейн Линн Гарафолы, результатом которого, однако, стала крайне содержательная и методологически важная ее статья…8). Все они, получается, должны были смириться с тем, что богатый архив артистки пропал, остались же, по всей видимости, лишь разрозненные письма преимущественно делового характера (заказы, благодарности, распоряжения…). Борзенко же не только чутко анализирует эмоционально-богатую, интригующую, романтическую переписку Рубинштейн с Акимом Волынским. В сущности, и она поройсводится к коротким записочкам, что же говорить о деловой корреспонденции с режиссерами, художниками, литераторами о будущих постановках! Однако Борзенко — действительно талантливый читатель писем: их интонации, их пропусков, литературных стратегий пишущих их людей… Поэтому в том, в чем другие искали бы фактов, он нашел и саму стоящую за ними героиню: невероятно живую, подвижную, утонченную… да, играющую с чувствами, но не в игру, рассчитывающую на сенсацию, а в игру, в которой человек ищет сам себя.

В репетиционной зале своего дома в Париже. 1921 г.

Фото Д. Эббе из книги В. Борзенко «Ида Рубинштейн»

И это открытие личностипроисходит уже на самых пер-вых страницах биографии. Проникнув таким образом к нам в душу, Рубинштейн уже никогда не предстанет перед нами в образе холодной эгоистки, который сервируют нам сенсационные заметки в популярных медиа. Но она не предстанет и светской диковинкой, инкрустированной в ткань новаторского Gesamtkunstwerk, — а ведь на этом был основан маркетинг первых спектаклей с ее участием в Париже — «Клеопатры» (1909) и «Шехеразады» (1910) в дягилевских «Русских сезонах». Дягилев интриговал парижскую публику появлением на сцене экстравагантной светской дамы… В то время как начало ее карьеры в России, пусть и отмеченное огромной амбициозностью и целеустремленностью (вызывавшей восхищение многих), будучи теперь прослежено ее биографом шаг за шагом, не вызывает ощущения некой радикальной «экстравагантности», некого демонстративного вызова. Быть может, Борзенко следовало бы наметить более широкий фон: насколько «Антигона» Рубинштейн (1904) выбивалась — или не выбивалась — из практики дебютировать на любительской сцене, еще не приобретя театрального образования? Насколько решение молодой женщины держать в своих руках также и театральное предприятие было экстраординарным и вызывающим? (В качестве предшественницы можно назвать, как минимум, Лидию Яворскую; впрочем, ее-то как раз общественное мнение не щадило.) Борзенко сосредоточивается на другом: на вписанности Рубинштейн в довольно престижный круг театрального ученичества. С юности Рубинштейн ценима весьма уважаемыми людьми русского театра и, таким образом, вхожа в самые разнообразные, но всегда очень престижные театральные сообщества: она учится у А. П. Ленского, с ней ведет серьезные переговоры Станиславский, наконец, во время подготовки ее первого самостоятельного профессионального спектакля — «Саломеи» Уайльда — с ней сотрудничает Мейерхольд (1908), а Комиссаржевская, не смущаясь, что Рубинштейн готовит собственную постановку, приглашает сыграть Саломею также и у нее! И, наконец, Бакст! С которым Рубинштейн начала сотрудничество еще на «Антигоне» (закончится оно лишь со смертью художника в 1924 году). А Михаил Фокин! Который ставил танец Саломеи (а затем предложил «дилетантку» в «Русский сезон» Дягилеву)… Довольно хорошо известна резкая критика Станиславского по поводу нежелания Рубинштейн вступить на путь истинный (т. е. остаться в МХТ), но в книге Борзенко она обречена потонуть в обилии свидетельств о том, как Рубинштейн просто ищет свою собственную дорогу (во всяком случае — не сенсацию).

Эти поиски даны опять же через ее собственные высказывания: «Обезуметь, стать истиной, затем петь об этой истине и пением своим зажечь весь мир»9. Это об Антигоне. «Я буду играть Электру, я безумно хочу ее играть, мне все равно, где и как, лишь бы быть Электрой. <…> Она будет, должна быть, иначе жить не стоит», — заклинает Рубинштейн в другом письме, словно уже переняв ритм, энергию гофмансталевского текста, о котором тут речь10.

Какой тут МХТ!

Борзенко, вслед за Дунаевой, словно стремится игнорировать ту легенду о Рубинштейн, которая сделала из нее актрису-эксгибиционистку: уже для первого своего профессионального спектакля выбирающую Саломею ради танца семи покрывал, а затем выступающую в двух дягилевских балетах, где ее вроде бы использовали именно как «готовую обнажиться»… Выбирая такую стратегию рассказа, однако, наш автор оставляет в стороне также и целый ряд феминистских (а также квазифеминистских и постфеминистских) исследований, которые вписывают Рубинштейн в целое движение «Саломей» европейской и мировой сцены. Так, Рубинштейн упоминается в соответствующем разделе книги «Сексуальная анархия. Гендер и культура fin de siecle» Элейн Шовалтер (Лондон, 1992); Тони Бентли посвящает ей главу в книге «Сестры Саломеи» (Линкольн — Лондон, 2002), и даже Патриша Вертински во многом «читает» Рубинштейн как раз через ее Саломею (Nashim, 2014, № 26)… Решение сыграть Саломею во всех этих случаях подается как акт трансгрессии, как вызов обществу — которое в ответ, в данном случае, запрещает спектакль. Так видится «на расстоянии» — т. е. так дело предстает в глазах исследовательниц, которым доступны лишь основные факты об этом событии в жизни Рубинштейн (сюда же попадает история о том, что один из проживающих во Франции родственников способствовал заключению ее в психбольницу, — ее, эту историю, охотно связывают именно с «Саломеей», хотя — и именно этой версии придерживается Борзенко — не очень легко локализовать ее во времени, скорее всего, семья реагировала в принципе на решение богатой наследницы стать актрисой). И Дунаева, и Борзенко, однако, обращаясь к казусу «Саломеи» во всеоружии архивных материалов, откликов прессы, свидетельств современников и, наконец, конкретного театрального контекста, воссоздают историю, конечно, смелого, но отнюдь не безумного, отнюдь не располагающегося «по ту сторону добра и зла» эксперимента. Во-первых, «Саломея» Уайльда, несмотря на формальный запрет, и до этого ставилась в России в переделках (каковую должна была представлять собой и эта постановка). К скандалу, в результате которого было решено запретить также и всяческие переделки, привело чрезмерное рвение представителей охранительных взглядов, а не какие-то особенно трансгрессивные качества той или иной конкретной постановки (кстати, идея запрета родилась из просмотра репетиций не рубинштейновского спектакля, а того, что готовился в театре Комиссаржевской). Во-вторых, для Рубинштейн спектакль готовил Мейерхольд, и совершенно логично, таким образом, вписывать эту постановку именно в его интерес к модернистской драме… В таких нарративах «Саломея» Рубинштейн перестает быть единичным/личным вызовом, какой можно увидеть, например, в спектаклях Мод Аллен или Лои Фуллер.

На одном полюсе для меня, таким образом, оказывается прочтение Саломеи Иды Рубинштейн как отчаянного, вызывающего соло-перформанса (тем более что единственный фрагмент спектакля, который в результате был показан, — «Танец семи покрывал», или, как он значился в программе «Вечера художественных танцев» 20 декабря 1908 года, «Восточный танец», — отчасти имел характер такого перформанса), на другом — нарративы, с одной стороны, Дунаевой, с другой стороны — Рисунки из книги Georges Tribout «Dessins sur les Gestes de mademoiselle Ida Rubinstein» (Paris: А la Belle Edition, [1910])

Борзенко, складывающиеся из детально воссозданных намерений режиссера, актрисы, художника, композитора… безусловно, новаторских, но по крайней мере настолько же новаторских, как обращения Мейерхольда к драматургии Метерлинка, Блока, Гофмансталя или к опере Рихарда Штрауса. Устремления Рубинштейн, таким образом, тут вливаются в уже существующий интерес к эстетской драматургии; они оцениваются не с точки зрения потенциально заключенной в «Саломее» возможности «соло-перформанса», а с точки зрения тенденции к созданию полноценного зрелища в новой, модернистской эстетике.

Рисунки из книги Georges Tribout

«Dessins sur les Gestes de mademoiselle Ida Rubinstein»

Paris: А la Belle Edition, 1910

Рисунки из книги Georges Tribout

«Dessins sur les Gestes de mademoiselle Ida Rubinstein»

Paris: А la Belle Edition, 1910

Преимущества исторически-строгого контекстуального подхода очевидны. И все же в какой-то мере правы и западные исследовательницы, видящие в «Саломее» зерно будущих выступлений Рубинштейн и через ее юношеское стремление поставить эту пьесу определяющие и ее дальнейшую карьеру11. Однако здесь невозможно пройти мимо определенного расхождения мнений в феминистской литературе по поводу самой «Саломеи» Уайльда. Пожалуй, нет сомнений, что этот текст — один из многих симптомов «мужской паники» по поводу фигуры «сильной женщины». Такая «паника» могла проявляться и в текстах, где героини были легко узнаваемыми современницами, и в текстах (не только литературных), где им придавались черты мифических, легендарных губительниц мужского гения. Прошу простить мне это сравнение, но Саломея требует головы Иоканаана с тем же абсурдным рвением, с каким Гедда Габлер подстраивает ловушку для Левборга и, случайно заполучив манускрипт его гениального труда, ритуально сжигает его. Эти «фатальные женщины» просто уничтожают то, что не могут понять! Поэтому в принципе феминистская литература «Саломею» не приветствует, и это понятно. Однако заметные исключения делаются для артисток, вознамерившихся представить этот персонаж на сцене, а еще лучше — один лишь ее танец. В таком стремлении охотно прочитывается желание переосмыслить женскую телесность, а через танец — обрести свой язык, который существовал бы «вопреки» литературе. Ведь танец неслучайно становится в это время главным инструментом для обретения женщинами субъектности. Действительно, в «Саломее», как и во многих других произведениях, в которых Рубинштейн выступала или о которых только мечтала (как об «Электре» Гофмансталя — и тут спасибо Борзенко, что он обращает на это внимание), заключено это противоречие.

Насколько права Патриша Вертински, когда пишет о Рубинштейн: «…кажется, ее стремление к эмансипации остановилось на уровне ее собственного тела, личностного самоудовлетворения и артистических амбиций. Прежде всего, у нее не было отчетливой политической повестки, она видела в жизни театральный спектакль, где центральное место — в качестве дивы — отведено ей»?

Действительно, политической повестки у Рубинштейн не было. Да и в принципе, что касается «Саломеи», она не делала никаких заявлений, по какой причине собиралась ее поставить (да они, эти заявления, по всей видимости, были и невозможны — ставилась же не сама пьеса, а завуалированная переделка). Через письма, однако, эстетическую, жизнетворческую «повестку» Рубинштейн все-таки можно почувствовать. «Я хочу ехать в это лето… в Палестину, еще хочу одну ночь смотреть на звезды там. Я стану ясной и безумной, тогда будет пора! <…> Вы знаете, я будущей весной хочу играть Антигону, Кассандру, Ребекку и Саломею», — цитирует еще из переписки1906 года Дунаева12. Возможно, Борзенко воздержался от того, чтобы привести как раз это письмо, потому что оно вроде бы повторяет похожие высказывания об «Антигоне» и «Электре». Однако это чуть ли не единственное высказывание самой Рубинштейн о Саломее — и свидетельство о том, в какой ряд она ставила эту героиню: в ряд ясновидящих и безумствующих, самоубийственно-безумствующих.

«Менадическая» энергия, о которой тут явно идет речь, безусловно, на рубеже XIX–XX веков была для женщин эмансипирующим фактором. Однако она была востребована и в модернистской литературе, а в ее авангарде были все те же охваченные упомянутой паникой мужчины, которые охотно заключали «менадический танец» или в миф, посвященный восстановлению патриархального порядка (примером может служить как раз «Электра» Гофмансталя), или в откровенно мизогинный сюжет (каким все-таки стоит признать «Саломею»). Мечтая о «ясных и безумных» героинях, знание о которых она хочет получить то с неба Палестины, то с неба Греции, Рубинштейн, однако, оказывается в сетях современного ей культурного рынка, в котором над каждой «менадой» стремится присматривать тот или иной эстетствующий гуру. Лишь отчасти сыгранная Саломея становится, в свою очередь, мостиком к «перформансу обнажения», ради которого Рубинштейн окажется приглашенной в «Клеопатру» первого дягилевского сезона в Париже, а затем — и к Зобеиде в «Шехеразаде» (второй сезон). По свидетельству Петра Ливена, Рубинштейн говорила, что покинула дягилевскую антрепризу так быстро, потому что ей надоели «пластические движения, ласки, объятия и закалывания кинжалом»13. Ее следующим героем (!) станет Святой Себастьян в мистерии д’Аннунцио…

Линн Гарафола так писала о персонажах, которые, уйдя от Дягилева, Рубинштейн выбирала для себя уже сама: Св. Себастьян среди них был всего лишь «первым из целого ряда персонажей-мужчин — Орфей, Давид, Амфион, Дон Кихот, — который Рубинштейн будет играть или планировать для себя в течение следующих двух десятилетий. Все они мечтатели, андрогины по духу и телу, занимающие пространство, которое столь же женское, сколько и мужское. Ее женщины были сделаны из того же теста. Будь то из-за нарциссизма или из-за чего-то родственного феминизму, она выбирала своих персонажей из пантеона героических женщин. <…> Будучи персонажами женскими, все они были в чем-то исключительны, и так, как их играла Рубинштейн, — большинство из них были так же автономны; были скорее агентами собственной судьбы, чем ее жертвами, скорее сами управляли желанием, чем были его объектом»14.

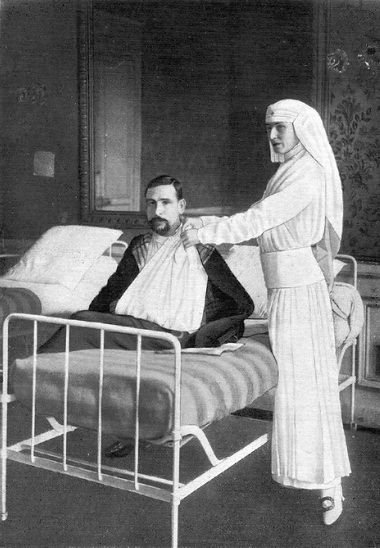

И. Рубинштейн — сестра милосердия в парижском госпитале. 1914 г.

Фото из книги В. Борзенко «Ида Рубинштейн»

Главное, в чем можно было бы, таким образом, «укорить» Борзенко, — это в отказе от полемичности и от анализа того, как и почему вокруг Рубинштейн выросла «черная легенда» и по какой причине для многих остается важным эксплуатировать ее и сегодня. Начиная книгу образом утонченной, возвышенной, мечтательной девушки и заканчивая ее трогательной историей о том, как после ее похорон «какой-то незнакомец укрепил [на могиле] каменную табличку, на которой золотыми буквами высечена благодарность от летчиков британской эскадрильи „Эльзас“» (и куда только делись раненые, которых, по мнению Добротворской, Рубинштейн-медсестра могла только напугать!), Борзенко какой-то «силой добра» противостоит обилию негативных образов, многие из которых так и остались за пределами его книги. Установив множество неточностей и нелепостей в публикациях своих предшественников, он весьма редко ссылается на существование таковых, а в большинстве случаев просто излагает свою, верифицированную версию. Это, безусловно, очень благородно, однако лично для меня, уже знакомой с другими публикациями, выглядело подчас неубедительно, требовало дополнительных разъяснений — которые я затем получала уже непосредственно у автора. (Рубинштейн интересует меня в связи с несыгранной ролью Жены Потифара в «Легенде об Иосифе», и благодаря собственному небольшому исследованию я, безусловно, сама уже являюсь ее «адвокатом в глазах истории»… Однако захотят ли другие разбираться в недосказанностях?) Благодаря разъяснениям автора в отдельных, настороживших меня моментах, я могу оценить (тоже, наверное, лишь отчасти!) ту огромную работу, которую он проделал и которая осталась за пределами текста. Однако речь тут не только о том, чтобы читающая публика могла по достоинству оценить работу исследователя: ведь те, кто совершал ошибки и писал нелепости, которые он теперь исправляет, делали это не только из-за отсутствия доступа к тем или иным материалам, но и в результате разделяемой ими «парадигмы (театрально-исторического) письма», в которой Рубинштейн могла оказаться только холодной и эгоистичной фам фаталь, амбициозной дилетанткой, по сути, не имевшей внутреннего права на свои амбиции и ищущей одних лишь сенсаций.

Нельзя сказать, что Борзенко совсем отказывается от «критики источников»: на отдельные расхождения во взглядах современников, пристрастность или «плохую память» мемуаристов он не раз указывает (не касается он лишь тех, кто писал о Рубинштейн в качестве исследователей и биографов). Порой автор философски заключает, что «парадоксальная вещь история» и что «истина где-то посередине»… «Истины» в отношении такого эфемерного искусства, как театральное, может быть, на мой взгляд, и нет вообще, однако установить механизм, по которому конструируются в историографии те или иные мнения, и почему одни из них оказываются доминирующими, а другие систематически не принимаются в расчет, можно и нужно. Гораздо более острую и принципиальную критику предвзятости по отношению к Рубинштейн предприняла, например, Дунаева (особенно — в обширном биографическом очерке «Памяти Иды Рубинштейн»).

Рисунки из книги Georges Tribout «Dessins sur les Gestes de mademoiselle Ida Rubinstein»

Paris: А la Belle Edition, 1910

Впрочем, не хочу быть пессимисткой, хочу вместе с автором верить в силу фактов (да и в силу добра!). Хочу верить, что книга Борзенко сможет наконец переломить негативный и экзотизирующий взгляд на Иду Рубинштейн. Кстати, издание прекрасно оформлено, своей полнотой комплект иллюстраций удивит даже читателей, знакомых с большинством публикаций о нашей соотечественнице, чья профессиональная жизнь прошла по большей мере «на других берегах».

Май 2021 г.

1 Добротворская К. Львица // ПТЖ. 1993. № 1. С. 99–102.

2 Там же. С. 99.

3 Там же. С. 100.

4 Дунаева Н. Л. Ида Рубинштейн: За строками воспоминаний А. Н. Бенуа // Russian Studies: Ежеквартальник русской филологии и культуры. СПб., 1995. Т. 1. Ч. 3. С. 289.

5 Кроме уже упомянутой статьи в Russian Studies, Дунаева писала о Рубинштейн в «Пермском ежегоднике» (Пермь, 1996), в «Записках Санкт-Петербургской театральной библиотеки» (СПб., 1999), в сборниках «К исследованию русского изобразительного искусства» (Ч. 2. СПб., 1999), «Российское еврейство в зарубежье» (Т. 5 (10). Иерусалим, 2003) и «Художественная культура русского зарубежья. 1917–1939» (М., 2008).

6 Борзенко В. В. Ида Рубинштейн. М.: Искусство-XXI век, 2019.

7 Е. Р. Беспалова писала о Рубинштейн в связи с ее сотрудничеством с Львом Бакстом в своей книге «Бакст в Париже» (М., 2016), а также в статьях в «Русском искусстве» (2011, № 2 и 2016, № 2), «Собрании» (2014, № 4), «Искусствознание» (2015, № 3–4) и в каталоге выставке в ГМИИ им. А. С. Пушкина «Лев Бакст. К 150-летию со дня рождения» (М., 2016).

8 Garafola L. Circles of meaning: The cultural contexts of Ida Rubinstein’s Le Martyre de Saint Sebastien // Proceedings of the Society of Dance History Scholars. Riverside, CA: Society of Dance History Scholars, 1994. P. 27–47.

9 Цит. по: Борзенко В. В. Ида Рубинштейн. С. 39. Жалко, что автор не дает своих предположений относительно дат написания этих писем, ограничившись замечанием, что сама Рубинштейн свои письма не датировала.

10 Там же. С. 50.

11 Насколько принципиальным был этот момент для Рубинштейн, показывает и Борзенко: в результате его «расследования» становится ясно, например, что Рубинштейн уходит из труппы МХТ после весьма короткого там пребывания как раз потому, что Главное управление по делам печати Министерства внутренних дел отклонило просьбу театра разрешить постановку этой пьесы. К сожалению, автор не приводит точных данных, сколько была Рубинштейн в труппе, и не очень понятно, существуют ли они. Приходится предполагать, что в труппе МХТ она была «неделю-другую», как это утверждается в приводимом Борзенко свидетельстве В. И. Немировича-Данченко.

12 Дунаева Н. Л. Неосуществленная постановка «Саломеи» О. Уайльда на сцене Михайловского театра // Записки Санкт-Петербургской театральной библиотеки. Вып. 2. СПб., 1999. С. 51.

13 Это мнение не раз приводится в зарубежной литературе о Рубинштейн. Цитирую его по упомянутой выше статье Линн Гарафолы (р. 35). Если не ошибаюсь, ни Дунаева, ни Борзенко на него не ссылаются. Меж тем достаточно ли чисто эстетического объяснения поворота к существенно иным ролям (от немых пантомимических ролей в балете — к ролям в драматических и лирико-драматических спектаклях)? Слишком уж заметен поиск иного героя (!). Не могу также согласиться с автором книги, что «впредь ангажировать Иду Львовну Дягилев уже не пытался» (с. 125). «Известно, что Дягилев планировал дальнейшее сотрудничество с Рубинштейн. Для нее были намечены новые роли: Главная нимфа в „Послеполуденном отдыхе фавна“, Жена Потифара в „Иосифе Прекрасном“, Тамара, Саломея…», — писала Дунаева в статье «Памяти Иды Рубинштейн». Не менее удивительные факты о попытках Дягилева заполучить обратно артистку, возглавившую к тому времени конкурирующую с ним антрепризу, приводит и Елена Беспалова («Бакст в Париже», с. 37).

14 Garafola L. Circles of meaning: The cultural contexts of Ida Rubinstein’s Le Martyre de Saint Sebastien // Proceedings of the Society of Dance History Scholars. P. 35–36.

Комментарии (0)