«Песни о Родине» (Д. Глуховский «Благое дело», М. Кучерская «История о православном ежике», В. Пелевин «Хрустальный мир»).

Новосибирская театральная компания «Гамма» при участии: новосибирский «Первый театр», Томский ТЮЗ, Новосибирский молодежный театр «Глобус».

Режиссеры Павел Южаков, Дмитрий Егоров, Алексей Крикливый, художник Евгений Лемешонок

Воспаленное воображение сегодняшнего дня вынесло проектный спектакль театральной компании «Гамма» в топ российских новостей культуры, которые измеряются в настоящее время не столько эстетикой, сколько религиозными и политическими интенциями. История о несчастной мухе, которая превратилась в слона в результате чрезмерного раздутия, как нельзя лучше иллюстрирует восприятие сценического триптиха, сотворенного тремя режиссерами: Павлом Южаковым, Дмитрием Егоровым и Алексеем Крикливым. Премьера «Песен о Родине» состоялась в Новосибирском молодежном театре «Глобус». Каждый из трех режиссеров выбрал «песню по душе». Южаков с артистами «Первого театра» остановился на рассказе Дмитрия Глуховского «Благое дело», Егоров с артистами Томского ТЮЗа — на «Истории о православном ежике» Майи Кучерской, а Крикливый с командой «Глобуса» выбрал «Хрустальный мир» Виктора Пелевина. Трехчастный спектакль получился занятным и актуальным экспериментом, но общественный резонанс события явно превзошел социально-политические претензии его создателей, что после «Левиафана» воспринимается как норма новой реальности.

Волна протеста со стороны современных патриотов и новых православных ударила по премьере с такой силой, что дирекция Томского ТЮЗа едва ли не принесла публичное покаяние, а в «Глобусе» поспешили напомнить о договоре аренды с театральной компанией «Гамма», которая и организовала данное «бесчинство».

Как будто не знали, на что шли. «Песни о Родине» должны были обернуться провокацией и стали ею. А чего можно было ожидать от спектакля с подобным названием да еще в постановке трех молодых режиссеров, ни разу не уличенных в художественном лицемерии? Неужто патетичного перепева монументальных творений советских композиторов? И как бы ни открещивались сегодня авторы новых песен о главном от своего художественно-хулиганского намерения, их позиция — не более чем предусмотрительное кокетство.

Новосибирск не остался в стороне от одновременной реставрации большевистских и православных ценностей. Не так давно в городе запретили выставку современных художников со схожим названием «Родина», православные активисты сорвали несколько концертов, безнаказанно избив фанатов, а премьерные спектакли драматической и оперной формы один за другим обвиняются в святотатстве, распространении содомии и прочих несусветных грехах. Встречи власти и православных активистов стали обычным событием в повестке местной культуры, а зрители вновь почувствовали вкус к доносам на тему «закройте спектакль — спасите Россию».

Как и положено провокации, разговоры о границах творчества в условиях суверенной демократии затмили художественный посыл премьеры «Песен о Родине». А он оказался местами банальным, местами удивительно точным, а подчас — даже претендовал на философское откровение.

Все три «песни» объединены достаточно механически. Отсутствие внутренней логики компенсируется общей «распевкой» трех коллективов, безуспешно пытающихся в начале спектакля вытянуть ставшую лейтмотивом мелодию «С чего начинается Родина», единым «нотным» пространством художника Евгения Лемешонка, «случайным» появлением персонажей одной истории в другой.

Первый сюжет под названием «Благое дело» — рассказ о честном милиционере Ломакине, который, дослужившись до капитанских звездочек, неожиданно (ну совершенно неожиданно) обнаружил, что работает в насквозь коррумпированной системе, где объем взяток почти сравнялся с годовым бюджетом страны. Удивлению героя нет предела. И иначе, как задержкой психического развития, этот конфуз не объяснить. Артист «Первого театра» Егор Овечкин играет честного милиционера трогательно, но шаблонно. Актер буквально воспроизводит самое школьное, самое стереотипное из всех возможных представлений о «маленьком человеке». И рубашка у его персонажа заправлена криво, и костюмчик не по размеру, и жена изводит за низкую зарплату, и долгожданного повышения на ответственном посту все нет и нет. А все почему? А все потому, что Ломакин честно несет свою службу, отказывается от взяток и даже бросает вызов системе. Степень наивности действия настолько зашкаливает, что невольно ждешь какого-то перевертыша, игры в жанр или хотя бы развенчания очевидно ложной установки: настолько примитивные и поверхностные существа, как Ломакин, мир спасти неспособны. Но нет. Спектакль Павла Южакова не склонен к подобным сомнениям. И вопрос «Куда они девают такую прорву денег?», несколько раз яростно артикулированный со сцены, искренне волнует режиссера не меньше, чем главного героя.

Интересно. Тема, перелопаченная отечественной новой драмой двух последних десятилетий, в спектакле Южакова словно начинается с нуля. Словно не было «песен» Сигарева, Клавдиева, братьев Пресняковых и Дурненковых. Да что там: даже Коляда еще не написал ни одной строчки. Спектакль Южакова смотрит на мир глазами ребенка, только что узнавшего о существовании Кощея Бессмертного. Еще немного — и перед нами средневековое моралите с его любовью к нравоучительности и делению мира на черное и белое.

Актера Овечкина окружают на сцене несколько коллег, выступающих в роли рассказчиков. Они по очереди читают текст Глуховского с интонациями телевизионной «Криминальной России», иногда комикуют, выстраиваются в однообразные геометрические мизансцены, создавая ощущение активного сценического действия. Но все — словно из лесу вышли. Заблудились когда-то в просторах современного театра и вынырнули на сцене «Глобуса» в интуитивно подходящий момент. Однако вместо откровения и остроты высказывания предложили зрителю общее место.

Вторая часть спектакля, сотворенная Дмитрием Егоровым и актерами Томского ТЮЗа, за секунду сбила с истории обличительно-назидательный пафос. И именно под названием «История о православном ежике» спектакль «Песни о Родине» запомнили в Интернете. «Сказка» Кучерской стала предметом «общественных дискуссий» и разговоров о дозволенном. Хотя по сути — это в чистом виде шутка, театральный анекдот, близкий по духу фестивальному капустнику. Актеры выходят на сцену в ярких тюзовских костюмах обитателей леса. И — уже смешно. В их взглядах, необязательной походке, паузах, нескрываемой улыбке мгновенно чувствуется и отстранение, и ирония по отношению к себе, к материалу, к окружающему миру. История меж тем очень лаконичная: православный Ежик обернул в свою веру всех букашек и зверят, кроме Белочки, которая панически боится воды и только поэтому избегает обряда крещения. Запоминающийся эпизод: Белочка, сидя на возвышении, слушает Мэрлина Мэнсона, а шокированный Ежик обращается к ней с трепетом: «Белочка, ты не православная! Опомнись!» Как и любой капустник, «Православный ежик» не стремится к совершенству. Событий откровенно не хватает на заявленный хронометраж, история ходит по кругу, звери весьма однообразно уговаривают Белочку принять православие, и с первой минуты ясно, что финал не принесет любительнице орешков обещанной благодати. Белочка утонула. «Слава Богу! — воскликнут звери. — Ведь она умерла православной». «Сказка…» сделана честно, со вкусом и открытым сердцем, а все несовершенства быстро становятся законом, оправдываются абсурдом жизни и форматом представления, в котором заведомо не заложено «правильного» пути.

А обидеться на шутку о православном ежике — значит самому превратиться в ежика. И подобных оказалось не мало. Так, неизвестная женщина с пылающим взором и криком «Я все равно сниму этот спектакль!» запомнится многим чиновникам от местной культуры.

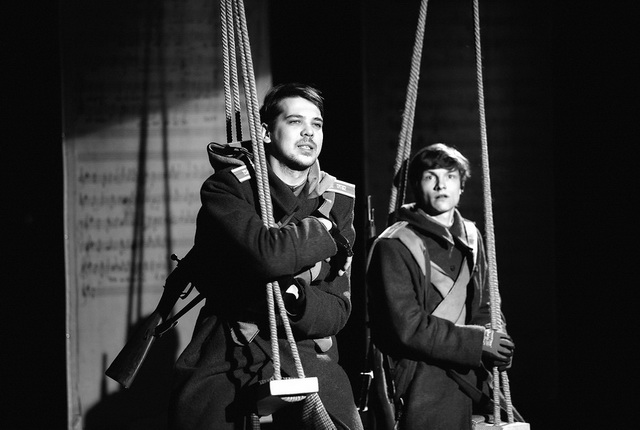

Алексею Крикливому в «Песнях о Родине» досталась роль гуру. Его «Хрустальный мир» претендует на метафорический язык и театральное обобщение. Не лишенный многозначительной скуки, сценический вариант Пелевина «поет» о Родине широко, свободно и по-настоящему дерзко. Два паренька стоят на посту вблизи Смольного и оберегают страну от революции 1917 года. Ленин со своей боевой подругой (точные масочные роли Руслана Вяткина и Натальи Тищенко) пытаются проникнуть в Смольный. И после нескольких неудачных попыток им это удается: нанюхавшись кокаина и обколовшись эфедрина, караульные теряют бдительность и… последствия известны. Но история, конечно, не о Ленине, а об этих двух вояках, пушечном мясе, традиционно оказывающихся в поле чьих-то интересов. На пустой затемненной сцене, лишенной прежнего веселья, персонажи Никиты Сарычева и Никиты Зайцева пытаются обнаружить в своем существовании хоть какой-то смысл и находят его лишь под большой дозой наркотиков. И только в помраченном сознании герои спектакля узрели, что Россия, оказывается, — это прекрасная страна, в которой можно жить. «Николай поднял голову и огляделся… Все это было Россией и было до того прекрасно, что у Николая на глаза навернулись слезы». Нарезая большие круги, герои бегут по сцене с криком «Мы защитим тебя, хрустальный мир!», и это самый страшный и откровенный момент спектакля.

Н. Сарычев (Юнкер Попович), Н. Зайцев (Юнкер Муромцев). «Хрустальный мир». Вариация 3. Фото Ф. Подлесного

История, поставленная Крикливым, хоть и косвенно, но затрагивает украинские события последнего года, без которых «Песни о Родине» — уже не песни, а вечер памяти о России, которую мы потеряли. Есть в этом отрывке и тема бессмысленной войны, и тема брошенных на произвол юнцов, и неизбывная безнадега на фоне свершаемых побед.

Что же до пресловутого художественного целого, то его место в этом проекте заняли социальный жест и режиссерская дерзость. В истории театра, да и вообще в истории, подобное случается не первый раз.

Февраль 2015 г.

Комментарии (0)