Это совмещенная рубрика. Две в одной.

Дважды в истории «ПТЖ» мы осуществляли «Выход в город» (см. № 47, 51), окунаясь в повседневный театральный процесс. Для тех, кто не знает или забыл, что это такое, напоминаем: распечатывается и разрезается на полоски афиша петербургских театров на определенные даты, бумажки опускаются в шапку, и члены редакции тянут жребий, выбирая себе маршрут, вытаскивая наугад названия спектаклей.

В дальнейшем походы эти были заброшены, поскольку появился и начал активно работать интернет-блог журнала, в котором достаточно полно отражается процесс появления новых спектаклей, представлена вся «текучка». И вот, возрождая забытые рубрики, мы вновь решили сами себя отправить в «местную командировку».

Также позабыта-позаброшена и рубрика «Детский дом», посвященная театрам для детей и украшенная в своем первом печатном воплощении исключительно химерами и чудовищами (№ 35).

На этот раз было решено выйти в город как в детский дом: мы ходили в театры исключительно по утрам и смотрели спектакли для детей. Сейчас ведь невооруженным глазом виден один из трендов современного процесса: театры обернулись в сторону юного зрителя и один за другим выпускают детские спектакли. Может быть, сказывается благотворное влияние фестиваля «Арлекин», да и главная премия страны «Золотая маска», не первый год проводя программу «Детский Weekend», сигнализирует о своем повышающемся внимании к театру для маленьких.

Для детей ставят как крупнейшие театры (Александринка, БДТ, Малый драматический, Ленсовета…), так и маленькие труппы. Последовательно работает над детским репертуаром «Мастерская» Григория Козлова, там только в этом сезоне вышли подряд две премьеры в исполнении самого молодого поколения этого театра — на малой сцене «Малыш и Карлсон», на большой — мюзикл «Том Сойер» (режиссер обоих спектаклей Галина Бызгу).

Но жребий отправил нас в другие театры.

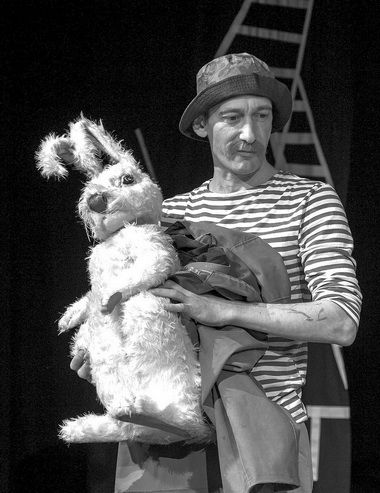

В. Швембергер. «Маша и медведь».

Санкт-Петербургский государственный кукольный театр сказки.

Режиссер Игорь Игнатьев, художник Анна Игнатьева

«Три медведя» (по сказке Л. Толстого).

Театр «Алеко»

Режиссер и художник-постановщик Дмитрий Сарвин, мультипликатор Виктор Соколов

Спектакль для детей должен нравиться родителям. Быть интересен детям. Полезен. Или, скажу определеннее, не вреден им. Выход в город на спектакли Театра сказки и театра «Алеко» заставил меня припомнить дискуссию о миссии детского театра, которая прошла на Новой сцене Александринки в первый день драматургического фестиваля «Новая пьеса для детей». На ней, как мне казалось, точно говорили о том, что современный театр для детей должен готовить юных к жизни, к ее новой, в том числе технологической, но не только, сложности. После просмотра спектаклей вывод напрашивался один: страшно далеки друг от друга реальный театр для детей и разговоры о нем профессионалов театра и психологов.

Очевидно, что театр для детей — театр социальный, поскольку напрямую или опосредованно формирует шаблоны поведения и восприятия или влияет на их формирование.

И вот если под этим углом зрения посмотреть на спектакли «Маша и медведь» и «Три медведя», то картина получается прелюбопытная.

Спектакль 1995 года Театра сказки хоть и вы-глядит потрепанным, но являет собою образец рукотворного, неагрессивного, благодушного театра, и этим лично мне он очень симпатичен. Тряпочки декораций, тростевые куклы — все сделано с душой, нетоксично по картинке и подаче, никаких тебе набивших оскомину 3D-декораций, никакого видео и заморочных спецэффектов. Но это и театр дидактический, ориентированный на то, чтобы в увлекательной форме учить правильной, то есть одобряемой обществом, модели поведения: надо мыть лапы и чистить зубы, без штанов ходить плохо, а наводить порядок в жилище хорошо, нельзя обманывать, цель (вернуться к бабушке с дедушкой, которые старенькие и очень волнуются, что Маши нет) не оправдывает средства (обмануть Михайло Потапыча, спрятавшись в коробе с пирожками), — и в этом смысле пьеса Виктора Швембергера гораздо дидактичнее сказки. Два действия по полчаса, хоть нынешние трех- и четырехлетки начинают елозить и шуметь уже минуте на седьмой спектакля. Кстати, театр, в котором рассказывают поучающую историю в двух действиях, совсем не готов к такому поведению юных зрителей, он, похоже, все-таки рассчитан на канувший безвозвратно в прошлое тип прилежного и тихого дошкольника не знаю из каких советских лет, не случайно осторожные капельдинеры тихонько пытались по ходу действий успокоить расшумевшихся малышей. Нынешние дети, привыкшие смотреть мультики в упор, очень близко на айпадах и др., не могут надолго сконцентрироваться на удаленной картинке, на которой не рассмотреть деталей и которой невозможно управлять — ни прибавить звук, ни увеличить или уменьшить изображение, ни на паузу нажать.

Другой тип зрелища — спектакль «Три медведя» театра «Алеко», работающего на проспекте Юрия Гагарина и соседствующего с универсамом эконом-класса. В спектакле использованы, что называется, современные технологии, а именно анимированные декорации. Этот театр из кожи вон лезет — так хочет понравиться и маленьким, и взрослым. Артисты бесстыдно комикуют, заигрывают со зрителями, изо всех сил стараются их рассмешить. Постановщики напичкали спектакль манками и хохмами для взрослых, которые, полагаю, детям просто непонятны. То в доме бабушки и дедушки на видеозаставке задника среди прочего обнаруживаем потрет Льва Николаевича Толстого, а в доме медведей среди картинок, изображающих медвежье семейство, находим портреты медвежьих сородичей: Винни-Пуха, олимпийского Мишки и даже действующего премьера Д. А. Медведева. То в сцене, когда Маша идет как бы через лес просить у медведей прощения, вдруг появляется ежик в тумане, а потом и целая толпа мультяшных ежиков, от которых Маша шарахается в разные стороны. А то в финале персонажи от театра, они же — скоморохи, вдруг читают: «Две равно уважаемых семьи в деревне, где встречают нас событья, / Ведут междоусобные бои и не хотят унять кровопролитья…». Ну и так далее.

Этот театр нисколько не дидактичен, он ничему не учит и даже наоборот — боюсь показаться скучной, но скажу, что он способен заякорить сомнительные стандарты поведения. Всю первую часть спектакля Маша, трижды пересказывающая Дедушке и Бабушке то, как попала к медведям и что из этого вышло, покрикивает на своих старших родственников, да и просто хамит им. А в финале, когда наконец человечье и медвежье семейства примиряются и садятся все вместе за стол, один из скоморохов выносит огромную бутылку темного стекла или пластика, предусмотрительно снабженную изображением черепа: мол, опасно для жизни. А все же.

К тому же мне впечатление от спектакля сильно подпортило и то, что, очевидно, режиссер все действие бегал мимо меня от звуковиков к осветителям и с кем-то из них постоянно ругался.Про взрослых.

Театр «Алеко» подарил мне нечаянную встречу с героями прекрасных петербургских театральных девяностых-нулевых: вдруг в фойе театра среди портретов я обнаружила фото Валерия Дегтяря, Михаила Разумовского. Честно говоря, смутно забрезжила надежда увидеть потрет и моего кумира тех лет — фантастического, потрясающего артиста Дмитрия Бульбы, ан нет. Неужели Дегтярь и Разумовский выходят на эту сцену? Дайте знать.

Оксана ТОКРАНОВА

«Карлсон, который живет на крыше».

Театр «Karlsson Haus»

Во дворах на Фонтанке за самыми обыкновенными серо-желтыми питерскими домами притаился маленький голландский домик. Это театр «Karlsson Haus», там живет Карлсон. И надо сказать вам — чудесное это место, и даже Карлсон у них настоящий. При жеребьевке в редакции благосклонная удача позволила мне вытащить счастливый билетик в этот маленький театр, в который, как я понимаю, не часто ступает нога театрального критика. И это к сожалению. Для самих критиков. Потому что там, как и обещает слоган на сайте, действительно уютно. А еще там не по-казенному душевно, приходишь не в «заведение», а как будто в гости. Все желающие могут расположиться на ярких подушках прямо у сцены. Не только дети, но и некоторые папы и даже мамы, сменив сапоги на каблуках на удобные тапочки, воспользовались такой возможностью. Тем, кто тапочки с собой не захватил, предлагают разноцветные бахилы, которые жаль снимать. Здесь умеют создать настроение еще до поднятия занавеса.

Историю про Карлсона рассказывают нам четыре обаятельных трубочиста, которые изучили все крыши Стокгольма и прекрасно знакомы с маленьким домиком за трубой. Спектакль рассчитан на самых маленьких зрителей, тех, кому читать повесть еще рано, и потому оставлены только те эпизоды, которые будут понятны дошколятам, но удивительным образом в 50-минутный спектакль уместилось все основное: озорные приключения и размышления о дружбе, юмор и лирика. Роли Малыша, Карлсона и фрекен Бок исполняют симпатичные крохотные куколки, их прелесть в том, что, несмотря на миниатюрный размер, все у них двигается и шевелится. Очень трогательно топают по планшету тоненькие ножки Малыша. Этот мир как будто увиден его глазами: взрослые тут такие огромные (актеры играют маму и папу в живом плане), что их не охватить глазом целиком и из «детской» они видятся только фрагментарно. Они скорее некие далекие божества, почти недостоверные, тогда как друг — Карлсон — реальный и близкий.

«Карлсон, который живет на крыше» — спектакль старомодно незамысловатый в выразительных средствах, несовременно добродушный, может быть чересчур «спрямленный» и несколько, как сейчас сказали бы, «мимишный», но живой и честный: здесь не заигрывают с маленькими зрителями, а стараются говорить с ними на равных. Чувствуется, что в этом театре ребенок — главный и здесь к нему относятся с уважением, без взрослого высокомерия.

Виктория АМИНОВА

В. Жилинскайте. «Снежинка».

Большой театр кукол.

Режиссер Яна Тумина, художник Кира Камалединова

Маленький спектакль для маленьких. Можно сказать, идеальная работа для самого юного зрителя.

В камерном пространстве (практически в комнате) короткую сказку В. Жилинскайте о снежинке, которая не таяла, разыгрывают всего два актера. Внимание ребенка сосредоточено на театральных чудесах, возникающих под руками артистов, — и вместе с историей маленький зритель незаметно для себя постигает законы театра, в котором все делается на наших глазах искусным человеком. И ведь оттого, что мы видим, как кисти артиста мгновенно превращаются в пару воркующих голубей или в лихо скачущую по лугу бодрую корову, мы не перестаем верить в существование этой коровы и этих голубей, наоборот, вера в их подлинность дополняет радость от того, как здорово умелые гибкие руки из ничего создали новых существ.

Когда зрители попадают в зал, что-то уже происходит. В таинственной полутьме светится стол, от которого тянутся прозрачные трубки. Синеватый свет, неясное бульканье и волнами струящийся белый пар создают ощущение, будто мы попали в некую лабораторию. Опыт, который тут проведут, — попытка остановить время для одного-единственного существа, Снежинки, которая не захотела таять. «Я хотела бы остаться… задержаться, все посмотреть, все узнать, все успеть, и чтоб навсегда такой, как сейчас!» — говорит она, и Некто — голос звучит в фонограмме — ей позволяет попробовать. Все живое меняется, развивается, а вот героиня сказки захотела невозможного… Конечно, сказка получается грустной, но красота зрелища спасает от излишней печали.

Трогательна и одинока прекрасная Снежинка (ее играет Алиса Олейник). Всех удивляет и настораживает ее существование теплым весенним утром и в жаркий летний день. В руках у актрисы незаметно меняются прозрачные куколки (крошечная, побольше…); мне кажется, материал, из которого эти девочки-Снежинки сделаны, обыкновенные пластиковые бутылки, но выглядят они завораживающе красиво — и благодаря тому, как малюсенькие детальки собраны, и из-за правильно установленного света, в котором поблескивают микроскопические льдинки, и, главное, из-за тонкой бережной работы с куклой актрисы. Алиса Олейник и сама кажется внеземным существом, только совсем не холодным, как Снежинка, а нежным, добрым и теплым.

Всех, кто встретился на пути героини, воплощает Дмитрий Чупахин, используя всевозможные техники театра, виртуозно меняясь в каждой маленькой роли. Болтливые голуби и поющая корова (играют руки в перчатках), малыши на площадке (Чупахин рисует забавные рожицы и фигурки фломастером на стекле, одновременно озвучивая каждого ребенка, играя голосом и интонацией), экстатичный ученый во всклокоченном парике… Темперамент актера и его страсть к игре захватывают зрителей, вовлекая детей в веселый и загадочный мир, в котором возможно все.

Евгения ТРОПП

К. ДиКамилло. «Удивительное путешествие кролика Эдварда».

Театр «Суббота».

Режиссер Владимир Абрамов, художник Евдокия Смирнова-Несвицкая

«Кролик Эдвард» — честная работа коллектива «Субботы», с которым мне наконец посчастливилось познакомиться. Подход к тексту — основательный (спектакль идет два с половиной часа), проработка образов — доскональная. Имея возможность сравнить этот спектакль с работой Глеба Черепанова в МХТ, изобретательной и эффектной (театр теней, оживающая видеопроекция, постоянные трансформации), с отличным Александром Молочниковым — Кроликом Эдвардом, который из механического становится живым, могу сказать, что московский спектакль принес нюансы душевного мира второстепенных персонажей в жертву динамизму.

Владимир Абрамов куда более «послушен» тексту Ди Камилло, но развертывает каждую сцену как уникальную встречу уникальных индивидуальностей, как неслышный диалог. А если отступает от текста, то ради актерской правды. Так, собака Люси, верная спутница вольного бродяги Быка (точная характерная работа Максима Крупского), стала его немой дочкой… Только в последний момент, когда охранник выбрасывает Эдварда из поезда, мы слышим ее отчаянный крик.

Каждый артист здесь играет по несколько ролей.

Владимир Шабельников запоминается образом кукольного мастера Люциуса Кларка, восстанавливающего разбитого кролика. В небольшую роль вводится подтекст. Люциус, забирающий Эдварда у Брайса, втайне сочувствует ему, но вынужден действовать жестко, как хирург, отсекающий больной орган. Образ строится Шабельниковым на балансе деликатности манер и твердости воли. Надо видеть, каким мягким, но не терпящим возражений жестом он подталкивает Брайса к двери.

Запомнились развязность манер и цепкий глаз официантки (при появлении Повара и в ожидании «грозы» она ничем не выдает своего ужаса, но как будто цепенеет и только челюсти, жующие жвачку, двигаются все быстрее), жизнелюбие старой куклы, «обживающей» свою полку в магазине игрушек фотографиями всех тех, кого она любила, — Анна Васильева.

Двойственная природа Эдварда выражена буквально. Люди в этом спектакле коммуницируют с мягкой игрушкой. А подвижное внутреннее «я» кролика воплощено актрисой очень гибкой внутренней природы, чуткой и отзывчивой. Поначалу резкий и задиристый Кролик Ольги Николаевой женственно податлив, не так сопротивляется внутренним переменам, не так противится зову сердца, как его мужская инкарнация в МХТ.

В сдержанной манере Бабушки Пелегрины (Анастасия Резункова) — ироничный ум и незлая насмешка. Пелегрина сопутствует Кролику в его странствиях, становясь как бы внутренним собеседником, вторым «я», его прошлым, к которому Кролик постоянно обращается, его переосмысляет, проходя через перипетии сюжета, потери и боль.

Немного скомкан финал. Но в целом спектакль оставляет ощущение рукотворности. И пусть из этой театральной «игрушки» кое-где торчат необрезанные нитки (не нравятся «фотообои», обозначающие смену мест действия, и музыка Pink Floyd звучит несколько сама по себе — уж очень хорошо известна), она хранит и передает тепло человеческих рук.

Татьяна ДЖУРОВА

А. Конан Дойл. «Мистер Шерлок Холмс».

Театр «За Черной речкой».

Постановка и музыкальное оформление Петра Васильева, художник Алевтина Торик

История о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне в театре «За Черной речкой» — азартная. Спектакль спешит за неуемной фантазией героев, события сочиняются на ходу. Молодая миссис Хадсон напяливает шляпку, чтобы предстать пред нами скромной посетительницей гостиной Холмса и Ватсона. Она решила развлечь своих скучающих постояльцев, которым надоело препираться друг с другом: придумывает интригу про бедную сироту Мэри Морстен и сокровища Агры.

Миссис Хадсон точно не ожидала такого энтузиазма от взрослых мужчин и стала оживлять рассказ все большим количеством подробностей, которые позволили бы Шерлоку проявить свои способности. Увлекшись, Ватсон с Холмсом придумывают продолжение сюжета. В ход пойдет все — стол преобразится в баркас, люди с картин, висящих на стенах, станут плоскими планшетными куклами горожан, плюшевая собака исполнит роль Тоби, а игрушечная железная дорога привезет наших героев к месту убийства. Мистер Шолто со своим братом-близнецом — большие, в рост человека, тряпичные куклы-заготовки, лишенные отличительных черт — легко управляются всеми персонажами. Игра захватит героев и в итоге зрителей: плюшевый Тоби полетит со сцены в зал и обратно, вызывая хохот и гвалт. Предметный театр и театр кукол, психологический и театр представления по чуть-чуть заявят о себе. Небольшая английская гостиная с типичным полосатыми обоями, деревянным шкафом, столом, непременно стоящим в центре, силой игры изменится до неузнаваемости. Станет похожа на детскую комнату из книг Астрид Линдгрен про Малыша и Карлсона, тем более что сыщики подозрительно напоминают шведских героев. Холмс в исполнении Петра Васильева — торопливый, взъерошенный, безусловно умный, но так уморительно злящийся, что, конечно, над ним подтрунивают. Его буквально разрывает от желания действовать. Ватсон Алексея Шишигина — наивный и добрый, более благоразумный и уравновешенный, но и он поддастся азарту Холмса и в погоне за Джонатаном Смоллом продемонстрирует нам пробежку на месте, достойную чемпиона мира. Исполнительница роли миссис Хадсон — Ольга Гапоненко, хозяйка дома и главная выдумщица, балансирует на грани комикования. Не пройти в дверь, смешно стукнуться о косяк, красиво упасть в обморок, изобразить всех недостающих персонажей — от полицейского до каторжника. Но остается в границах вкуса. Весь спектакль старательно придуман, с шутками и гэгами, не утомляет подростка. Детектив как головоломка здесь, пожалуй, отсутствует. Расследование начнется в каком-то другом спектакле: в финале громкий звонок в дверь прервет расшалившихся героев и голос «настоящего» посетителя вернет нас в «реальность».

Надежда СТОЕВА

В. Драгунский. «Денискины рассказы».

ТЮЗ им. А. А. Брянцева.

Режиссер Екатерина Максимова, художник Сергей Лавор

Я читала отрицательные рецензии, написанные сразу после премьеры, так что шла на спектакль, заранее трепеща и ожидая двух часов мучений в тюзовском зале.

Сразу скажу: мне понравилось. То ли со временем все, что топорщилось и царапало взгляд, сгладилось, то ли просто мне нравится не то, что моим коллегам. Но, по всей видимости, что-то на самом деле было изменено и скорректировано: некоторые детали, вызывавшие нарекания критиков, исчезли.

«Денискины рассказы» не заигрывают со зрителем, не провоцируют его на бессмысленное веселье. Зал смотрит внимательно, тихо, артисты играют без нажима. Несмотря на то, что режиссер Е. Максимова избрала цирковую стилистику, спектакль получился не кричаще ярким, а скорее матовым, даже, можно сказать, подернутым ностальгической дымкой. Ни к каким осовремениваниям здесь не прибегли, не дали в руки героям мобильники или планшеты, не стали переодевать их в то, что модно сегодня. Смотрим историю из начала 1960-х, когда полетел Гагарин, а ребята во дворе играли в космонавтов и строили ракету. Звучит эстрадный хит тех лет «Ландыши, ландыши», и вереница персонажей-клоунов едет на цирковом велосипеде… на целину.

Казалось бы, странный для детского спектакля ход — главных героев играют не молодые травести, а артисты, скажем так, вполне заслуженного возраста — оказался художественным и оправданным. В начале спектакля исполнителей ролей Дениски, Мишки и Аленки как бы «находят» в зрительном зале, и Валерий Дьяченко, Игорь Шибанов и Наталья Боровкова с легкой растерянностью на лицах появляются на площадке. Дальнейшее их существование словно окрашено этим первоначальным смущением. Мастера играют так деликатно, с таким мягким юмором, что это подкупает и маленьких, и взрослых зрителей. А уж как смеются, вспоминая детство, мамы, учительницы (и редкие папы) в зале, когда Мишка—Шибанов, с округлившимися глазами рассказывая о подготовке к 8 марта, предъявляет «исколотые» пальцы: «Две недели подушечки для иголок шили!» Я сразу вспомнила такую подушечку в виде божьей коровки, сшитую неумелыми мальчишескими руками…

Декорации, костюмы и реквизит решены в духе «ретронаива». Нарисованная на занавесе, как на книжной иллюстрации, квартира дополнена полукруглой выгородкой — барьером вокруг сцены-арены. На этом барьере устроена кухня с бутафорской посудой и плитой, возвышается кровать Дениски, а еще в нем «спрятаны» разные предметы, неожиданное появление которых вызывает детскую радость у зрителей. Мой маленький сосед даже восхищенно выдохнул: «Вау!» (хотя никаких навороченных спецэффектов и видеоинсталляций не было). Такие незамысловатые театральные «чудеса», чуть припорошенные пылью кулис, оказываются весьма обаятельными! Прекрасен выход гражданина, облитого манной кашей (тряпочная белая накидка), великолепен Милиционер на котурнах-светофорах, забавен пластичный скелет-Кощей, а главный восторг — это, конечно, безмятежно пританцовывающая Курица в белом трико с необъятными бедрами-толщинками, которую собираются варить Дениска с папой.

«Денискины рассказы» — спектакль разных актерских поколений. Трио мастеров задает тон, при этом у Валерия Дьяченко задача самая сложная — его Дениска, познающий мир странных взрослых, постоянно на площадке, неутомим в затеях и придумках, быстр и легок. Артисты среднего поколения в ролях родителей (Юлия Нижельская и Радик Галиуллин), а также нелепой глупой гостьи-клоунессы Марьи Петровны (Елизавета Прилепская) точны и в меру ироничны. Хороша тюзовская молодежь в коллективной роли циркового оркестра, с удовольствием превращающаяся во всех необходимых персонажей. Добавлю напоследок, что эта же молодая компания классно играет еще один спектакль ТЮЗа для детей и подростков — «Датскую историю» Александра Кузина, который довелось видеть не в рамках «Выхода в город», а на фестивале «Золотая репка» в Самаре.

Евгения ТРОПП

ЛЕТИ И ПОЙ

М. Леонидов, А. Шаврин. «Странствия Нильса».

Театр им. Ленсовета.

Режиссер Мария Романова, художник Эмиль Капелюш

Мюзикл и начинается так же, как книга Сельмы Лагерлёф: «Жил на свете мальчик… Не так уж мало он успел прожить на свете — лет четырнадцать, а проку от него было немного. Ему бы только есть, спать да бездельничать, а вот проказничать он был мастер». Отец строго-настрого наказал нерадивому сынку прочитать воскресную проповедь и выучить ее, пока их с матерью не будет дома. Дальше за дело берется музыка, и история, написанная всемирно известной шведской писательницей чуть более ста лет назад, обрастает на сцене все более и более актуальным обертонами и резонансами. Брошенность неудобного ребенка, проблемы роста, социализации, свободы выбора, наконец, баланс зла и добра в мире — все эти мотивы обрели сегодня оглушительное звучание. Но для того и пишутся великие романы, чтобы не исчезать в веках, а продолжать вызывать вибрации, предостерегать, учить. Лагерлёф сочинила восхитительную сказку в духе демократической педагогики, чтобы в самой правильной форме не только воспитывать подрастающие поколения, но и ненавязчиво рассказать о красоте, традициях и нравах родной страны. Шведская литература для детей и юношества до сих пор поставляет миру немало качественных произведений, нацеленных на воспитание свободно мыслящего и креативно действующего человека, уважающего права и свободы себе подобных. Читаешь шведов — и принимаешь жизнь во всех ее сильных и слабых сторонах, все фрагменты паззла органично сходятся.

Для театра им. Ленсовета эта история, конечно, меньше всего повод живописать красоты Швеции, хотя жанр и определен как «географическая сказка».

Театру под руководством Юрия Бутусова «Странствия Нильса» пришлись впору как пассионарный спектакль-диалог, в финале призывающий «не переставать летать». Хотя начинается он с вполне этнической музыкальной «заставки»: блок из нескольких народных песен еще при непогашенном свете в зале два музыканта (Олюшка Бабич и Вадим Вайнштейн) исполняют на народных духовых, струнно-смычковых и струнно-щипковых инструментах — никельхарпе, сельефлете и бузуки. Драматургия такого эффектного, смачного, но явно затянутого вступления, правда, показалась не совсем тщательно продуманной: зал, полный в воскресный день детей-дошкольников с родителями, принимал исполняемое за нечто не вполне обязательное. Обидно, что дальше, на протяжении двух часов двадцати минут, народные инструменты не вернулись к слушателям ни разу. Хотя элементы скандинавской этники разной степени изобретательности нет-нет да промелькивали в мелодиях и ритмах нового мюзикла. Мюзиклизация очередного литературного шедевра в целом прошла удачно, если не считать главного минуса — микрофонного пения, которое при ненадлежащем техническом обеспечении способно доставить много не очень приятных минут для ушей. Уж если мюзикл (экспансивный бум которого сегодня наблюдается в российской культуре) способен адаптировать к среднему потребителю высокие смыслы, превратить классику мировой литературы в какой-то единый глобализированный музыкально-литературный текст, то хотя бы его техническая поддержка должна быть на очень высоком уровне. К счастью, в «Странствиях Нильса» было заметно желание композитора, не обделенного даром мелодиста, обогатить музыку очищающей этникой, неквадратной метрикой, придать запоминающееся лицо. Понятно, что не обошлось и без ухающего шансона (впрочем, сугубо по назначению) и общих мюзикловых форм движения, но таковы уж законы жанра.

Мюзикл «Странствия Нильса» поставлен на молодых, недавних выпускников петербургской театральной академии. И это — очень большой плюс. Играют и произносят тексты артисты с большим азартом, юность еще бурлит в их крови, вскипая бунтарскими брызгами. А вот вокал не в равной степени убедителен, поэтому приходилось делать скидку на актерское пение. Тюзовскую эстетику этого спектакля можно счесть одной из его сильных сторон. Экспрессивный лаконизм Эмиля Капелюша и видеоинсталляции Александры Комаровой лили воду на эту же прекрасную мельницу. В постановке Марии Романовой все — романтический порыв, призыв к борьбе с закоснелостью серой, мертвящей повседневности. Пестрые, лоскутные костюмы Яны Глушанок, вобравшие в себя богатую стилевую гамму неформальных культур — от хиппи и рокеров до готов, — придавали ей эффектную фактуру. Спектакль силен ансамблевостью мышления, которое рисует особенности разного рода субкультурных «стай»: домашних и диких гусей, ворон с разбойничьими замашками. Тем ярче на фоне и без того ярких зооморфных социумов выглядела роль Нильса в исполнении Сергея Волкова, о котором еще свежи воспоминания как о мемуарном Бертольте Брехте в спектакле «Кабаре Брехт». Здесь он дал зрителю возможность пофантазировать на темы детских лет автора «Трехгрошовой оперы». Без роли Брехта у Волкова, кажется, и не получилось бы такого креативного крестьянского мальчишки, каким предстал в его исполнении по-детски легкий, импульсивный и бесстрашный Нильс.

Рядом со мной на спектакле сидел четырехлетний мальчик с мамой, смотревший и слушавший мюзикл в оба уха и глаза, правда, мама призналась, что он знает эту сказку. И все же реакция юного петербуржца была показательной: он, когда вырастет, скорее всего уже не забудет завета диких гусей «не переставать летать».

Владимир ДУДИН

Февраль 2014 г.

Комментарии (0)